家康が59歳の時、10男として生まれた徳川頼宣(1602~78)は、1619年(元和5年)18歳のとき、駿府から紀伊国・伊勢国の計55万5千石への転封を秀忠に命じられました。その内、伊勢国は、松坂領・田丸領・白子領の18万石であり、松坂城の二の丸に置かれた陣屋が紀州藩領勢州の中心となりました。尾張藩が陸路伝いで江戸を狙う敵からの守りとして置かれたのに対し、紀州藩は海路で江戸を守るために置かれました。

1608年、家康は藤堂高虎を伊賀国と伊勢国安濃津の27万石の領主として置き、彼に名古屋城の縄張りをさせます。豊臣包囲網変じて関西の外様大名への睨みとして、彦根城の井伊家と共に幕末まで藤堂家・津城は続きます。三重県は明治6年に度会県を吸収して作られました。県庁所在地は三重郡四日市(現人口30万人)から安濃津(現人口27万人)に替えましたが、三重県の名前のままとします。

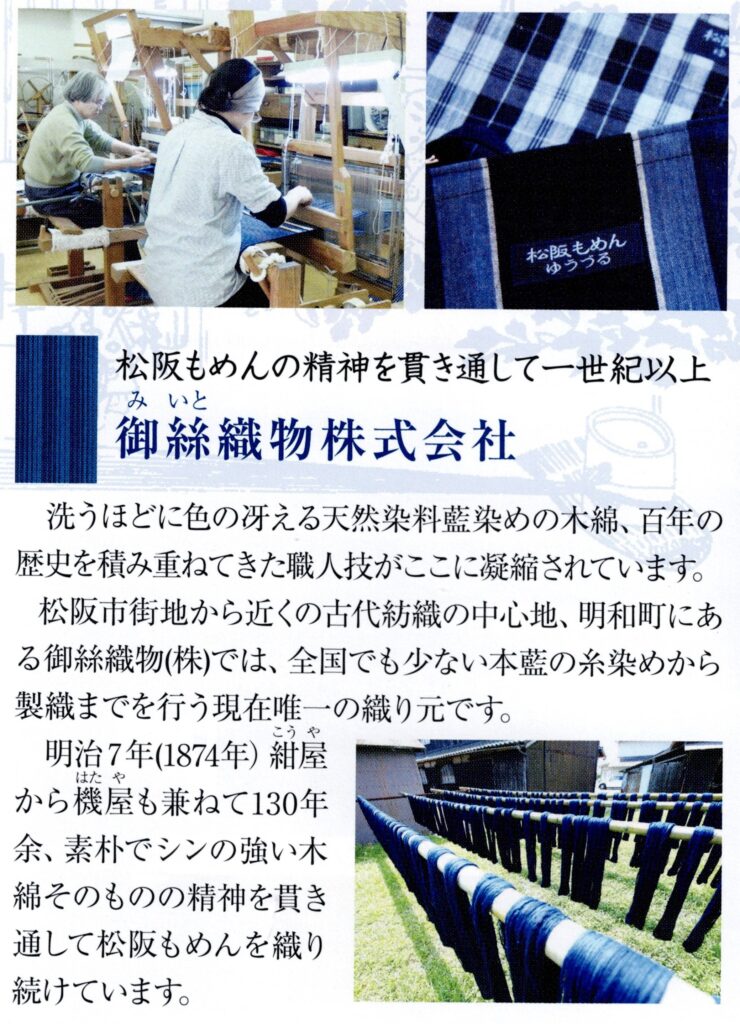

松坂(現人口16万人)は津の南15kmと、三重県の県庁所在地に大変近くあるのですが、伊勢木綿から興し三都に店を出して財閥の租となった三井高利、国学の本居宣長、元祖ブランド牛の松阪牛、マドンナ・あべ静江等を輩出し、16世紀から独自の輝きを持って今に続いています。

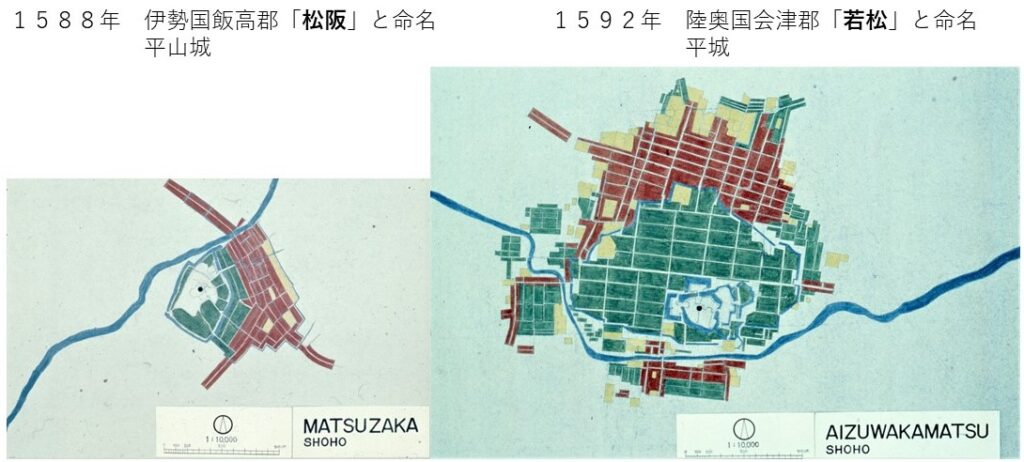

津を見てから、松坂をみると、蒲生氏郷1588年作の松坂城が藤堂高虎1608年作の津城に発達した事が良く分かります。たった20年の差ですが、城も城下町も劇的に進化しました。その後は、明治20年代の鉄道敷設まで都市構造は変わりません。

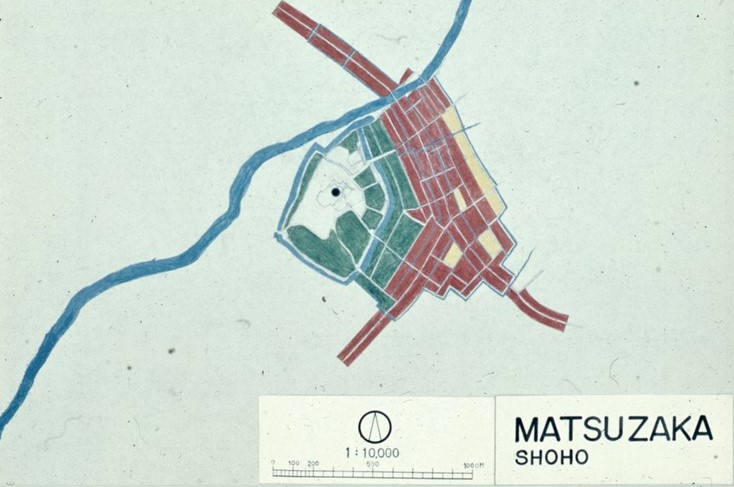

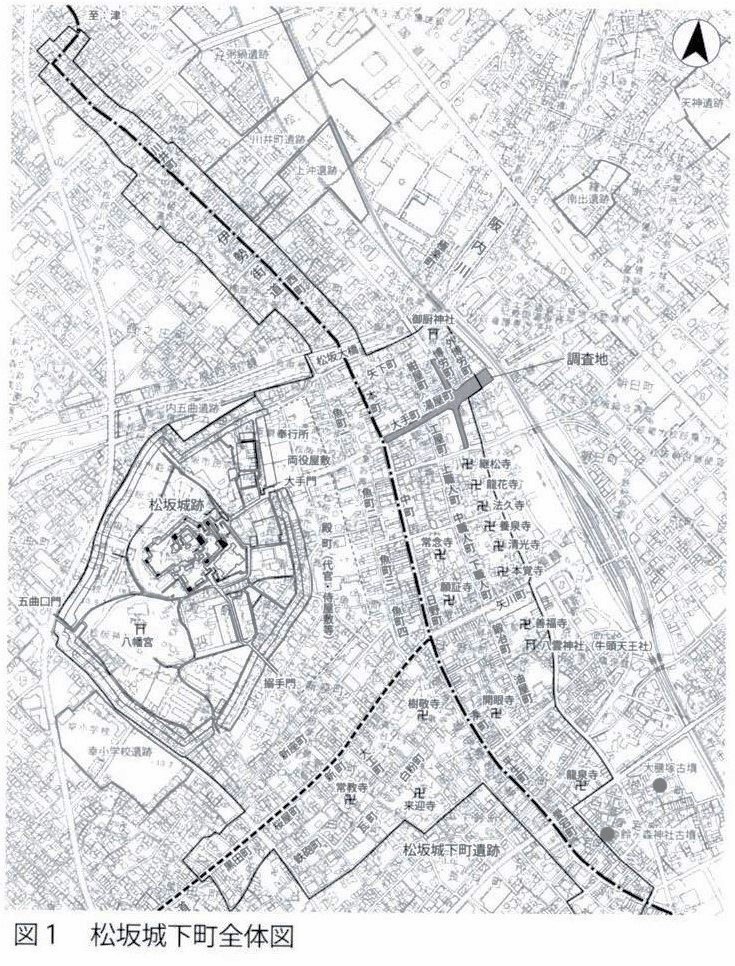

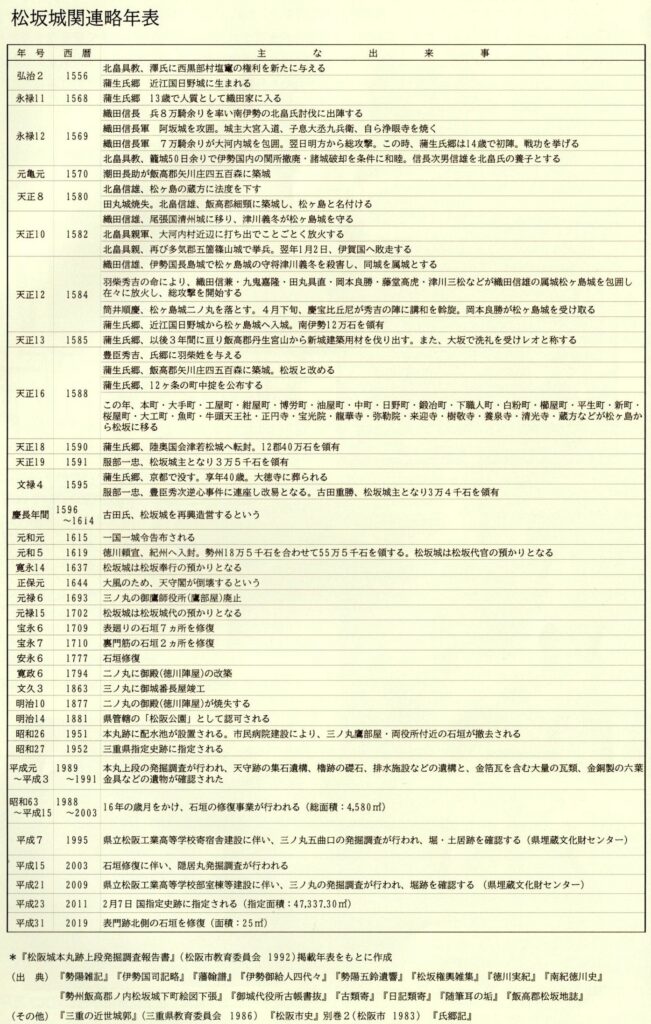

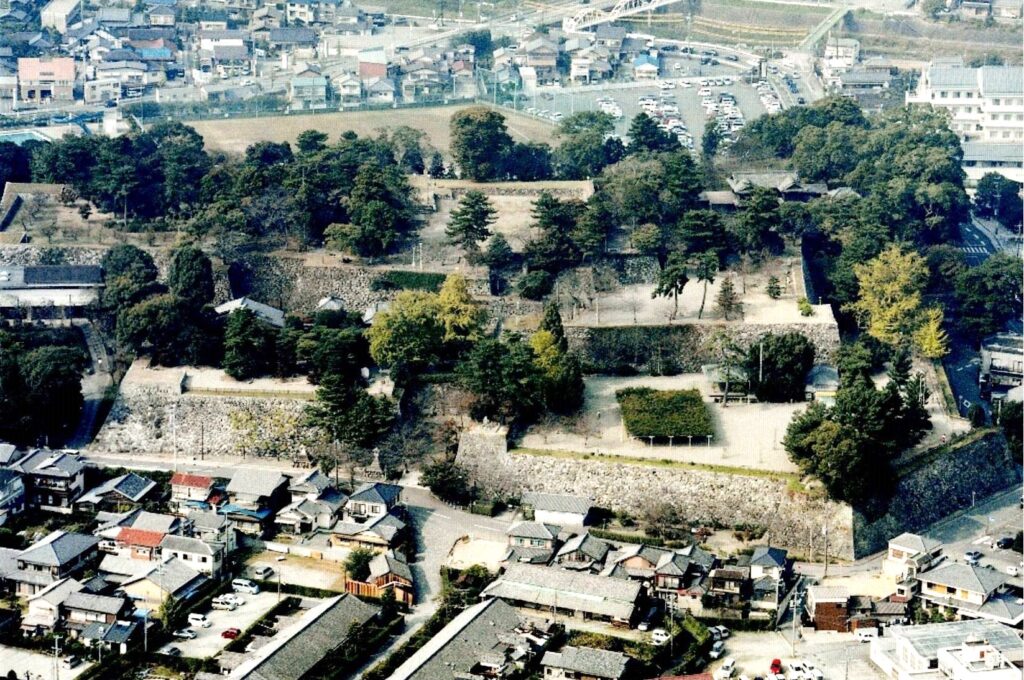

松坂の名は、蒲生氏郷(1556~95年)によって付けられました。氏郷が32歳、1588年、飯高軍矢川庄四五百森(よいほのもり)比高30mの丘に、梯郭式平山城を築き、城下に伊勢街道と和歌山街道を引き入れ、それらの結節点を中心に城下町を作りました。

地勢。古代から中世まで

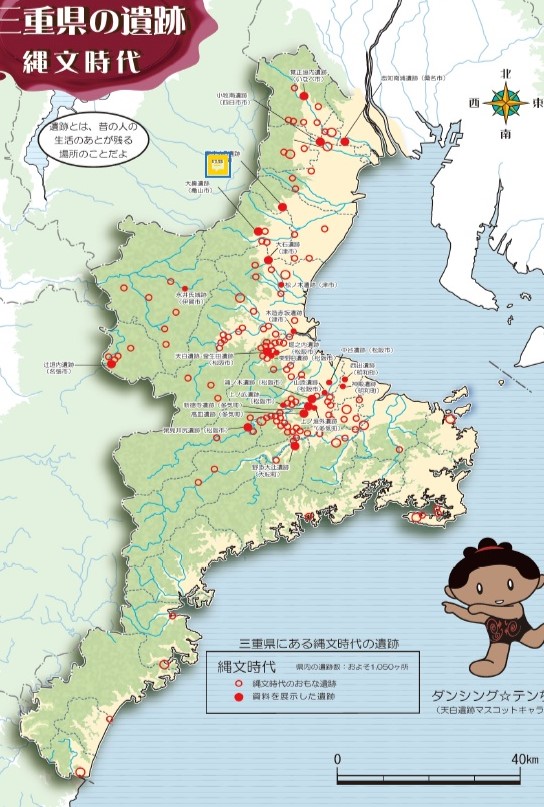

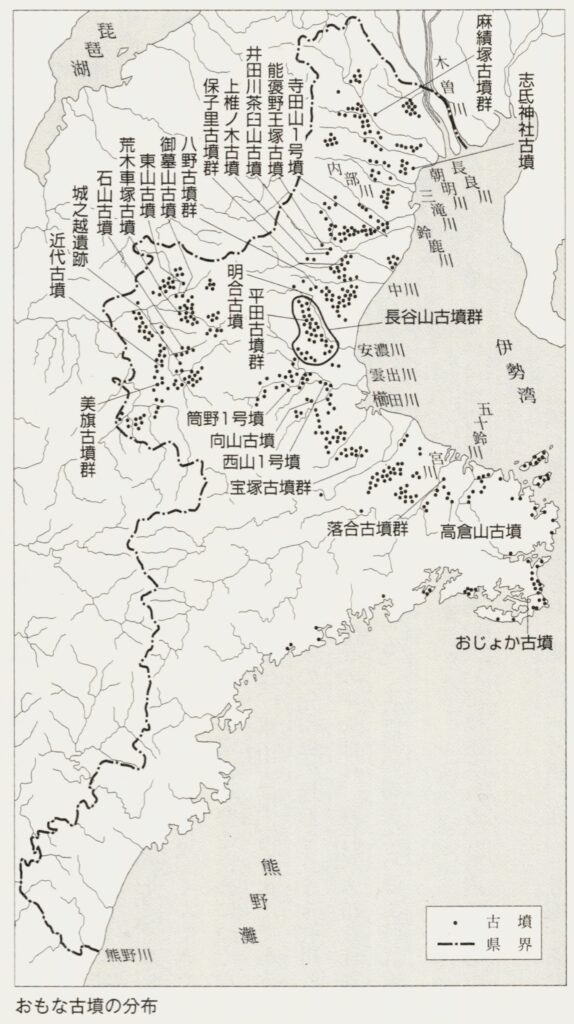

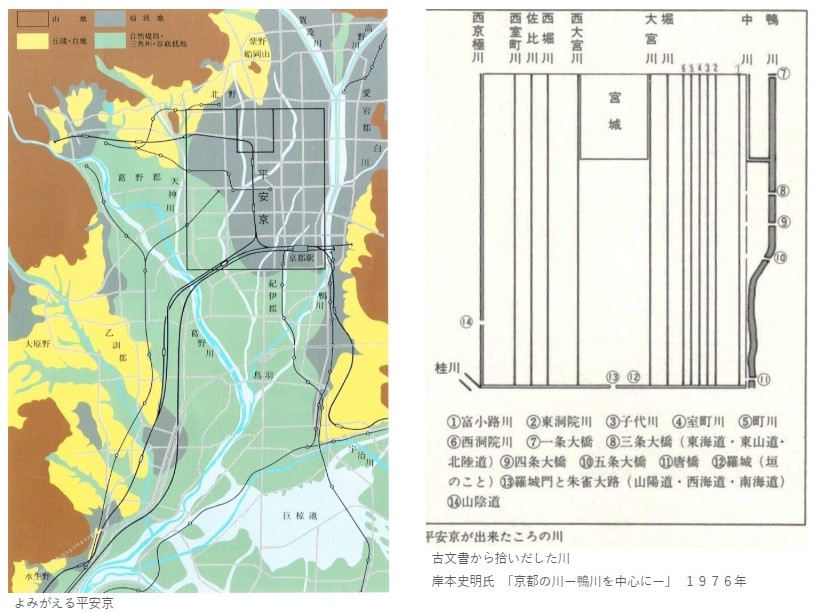

「津城下町」で、私は三重県の地勢全般を詳しく書きました。古代、ヤマト王朝は大和川伝いに西の海に出て、百舌鳥古墳群を作りました。東には伊賀盆地から亀山を経て、鈴鹿川沿いに四日市、桑名と出てきて、川を挟んだ尾張の豪族と戦い、尾張以東も支配します。これは「継体天皇と尾張の目子媛」に書きました。

伊勢湾には古代より宮川の河口に大湊があり、関東への船運もあったのですが、瀬戸内の航行と違い、遠州灘から黒潮の流れが強く、東山道の陸路が東国とのメインルートでした。大湊の近く、五十鈴川に伊勢神宮が造営、整備されたのは、記紀が編纂された持統天皇の頃です。そして、持統天皇は吉野の山には何度も行っています。

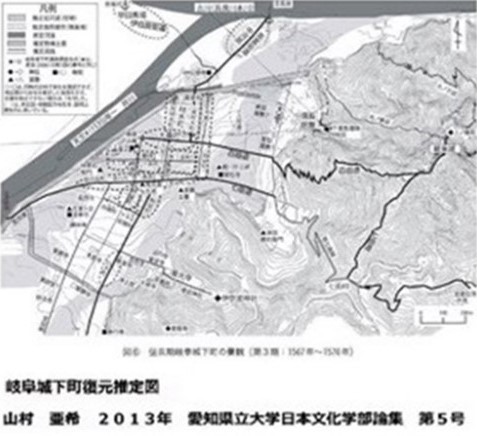

吉野川は中央構造線に沿って紀の川となり和歌山に達しますが、その中央構造線が東に延びる高見山の南の懐、現代の166号線が古代のヤマトから伊勢への道でした。そして、近世になると紀州藩の松坂と和歌山を結ぶ和歌山街道となりました。和歌山街道は櫛田川沿いに伊勢湾に向かって降りていき、扇状地の先端で南北120km幅12kmの伊勢平野を南北に通る伊勢街道と交わっていたのでしょう。縄文遺跡、古墳の位置が人の営みを示しています。古代の伊勢街道は宝塚古墳のあたりで南北にあったのでしょう。

和歌山街道と伊勢街道の交点がまさに松阪ですが、伊勢街道は水田開発、土木工事の進化と共に河口に降りて行きました。織田信雄が作った松ヶ島城は海岸にありましたので、戦国時代には海岸線にそって馬駆けできる平らな道も作られていたのでしょう。

松阪市はにわ館 国宝・舟形はにわ

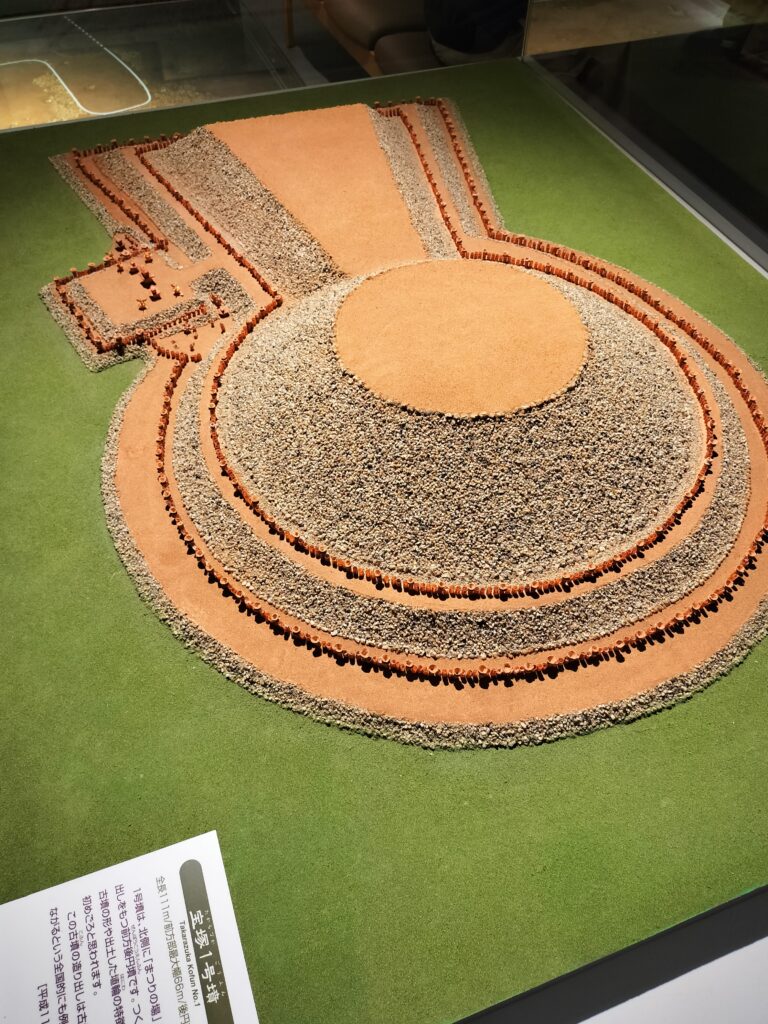

松阪ブラリでは、是非訪ねたいところです。城の西、阪内川の反対側にあります。工場跡地を公園とし、工場の赤レンガ建物を再利用して松阪市文化財センターとし、2003年には、はにわ館が新築されました。そして、2023年に舟形はにわは国宝に指定されました。はにわを出土した宝塚古墳は、阪内川の上流、洪積世台地の先端にあります。

宝塚古墳は伊勢平野を見下ろす高台に40カ所ほどはあったそうです。その多くはすでに地図から消えています。5世紀の古墳です。高見山越えでヤマトと接していたので、ヤマト王朝の力は早くから及んでいたのでしょう。

長さ140センチ、高さ96センチ、幅36センチの舟形はとりわけ大きく、精緻に作られており、だから国宝になったのでしょうが、掘り出されたのは「造り出し舞台」の後ろ、舞台下でした。

全長111mの前方後円墳の横に18m×16mの舞台があると言うことは、前方の上で後円に埋葬された死者を「まつる」のでなく、この側面で「まつる」のでしょう。前方公円墳の形の成り立ちを壊す「造り出し舞台」でした。

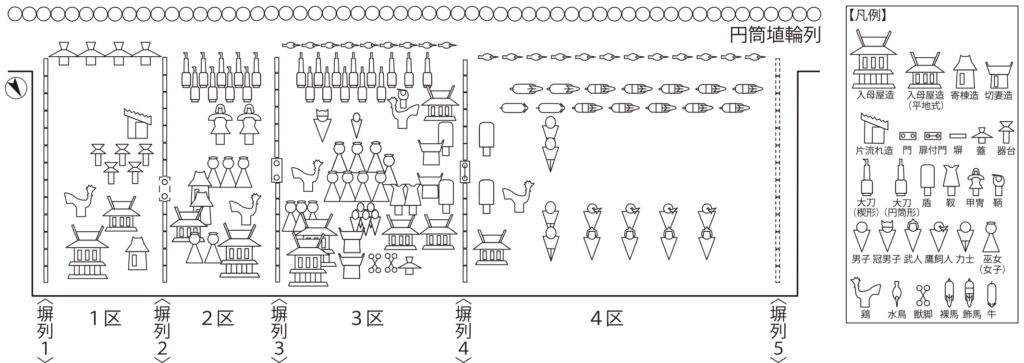

その「まつる」には、家形埴輪が中心であり、主たる大きな家が真ん中に一つ、その両脇に従たる小ぶりの家が二つ。その周囲に王の印であるきぬがさ埴輪を4つおかれていました。

王は、棺に入れられ、棺大事となり、さらにその棺を入れる家形が、王の墓標に代わって大事にされたのでしょうか。 周囲に塀を回した、囲形埴輪、湧水埴輪の姿は、伊勢神宮の姿に直結します。

奈良県の5世紀・室宮山古墳出土の家形埴輪がたまたま企画展示で展示されていました、高さ121センチで、舟形埴輪より大きいです。石棺の上に置かれていたそうです。地貫、庇、破風、鰹木と木造建築の詳細が見てとれます。

一昨年、継体天皇の墓、今城塚古墳を訪ねて「造り出し舞台」のにぎやかに並ぶ埴輪を見ましたが、兵士、女官にうずもれ、鳥と馬の数に惑わされますが、家形埴輪が「まつり」の中心であるのは間違いなくそうでした。

中世

律令体制が崩れ、武士が勃興する中世の日本は、関東と関西の二元政権に支配され、1392年南北朝が終えると足利幕府は、三管領の細川、畠山、斯波が主体となり、1467年応仁の乱で乱れ「畿内」を天下(天皇、将軍が住み治める所)とする、小さな国の集合体である戦国時代に突入します。

伊勢の中世は、南朝の正統性を示す『神皇正統記』を記した北畠親房の三男北畠顕能(1326~1383年)が伊勢国司となり、北畠家宗家が伊勢に定着します。室町時代に入っても伊勢で独自の勢力を持ちその支配形態は旧態の国司体制を維持するという、いわば公家大名というべきものでした。

足利幕府の伊勢守護の勢力圏が北伊勢に限られたのに対し、雲出川以南の一志郡、飯高郡、飯野郡、多気郡、度会郡といった南伊勢は、北畠家が治めました。京に入る道筋は、名張に抜ける、現代の422号線と雲出川沿いに現代の近鉄線を行くのと2本あり、その先は十津川下りをするのでした。京への道筋を掌握していた歴代の当主は一志郡の多芸城(霧山城)を居城とし、多芸御所と呼ばれていました。現在は多芸でなく多気としています。

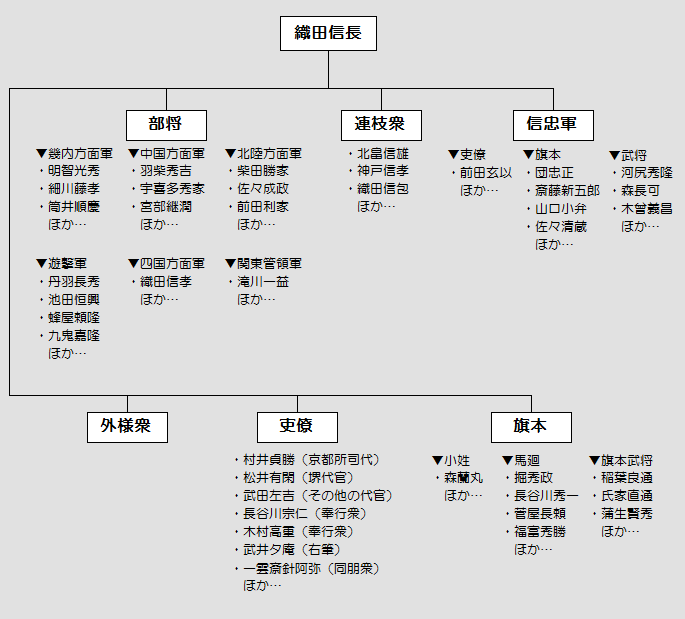

信長は三男の信雄を北畠の養子とし、やがて伊勢を支配します。織田信雄の伊勢国支配は、秀吉によって崩され、いよいよ蒲生氏郷が伊勢に登場します。

築城。安土城と比較しながら

蒲生氏郷

蒲生氏郷(1556~95年)は、小牧長久手の戦い(1584年)での戦功により、秀吉(1537~98年)から「羽柴」の姓を与えられ、織田信雄が築き、羽柴秀長・筒井順慶が落とした伊勢松島城12万石に、代々国人として支配していた近江国日野から加増、転封されたのでした。

1585年に氏郷は、大坂で「レオン」の洗礼を受け、櫛田川の川上にある飯高軍丹生宮山から建築用材を伐りだしています。

紀州征伐・四国征伐(1585年)・九州征伐(1587年)と秀吉に従うも、秀吉による、大坂城(1583年~)、近江八幡城(1585年~)の築城を横目で見つつ、松坂城とその城下町を、織田信長の安土城を範として、独自に3年がかりで作っていたのでした。

父・蒲生賢秀(1534~84年)は、1568年の信長入洛に応じて、近江国日野の国人として、近江国守護大名の六角義賢(1528~98年)から信長に鞍替えし、氏郷12歳を人質として岐阜城に差し出したのですが、信長は氏郷14歳での元服の烏帽子親となり、二女を氏郷の正妻とし、15歳には日野の賢秀の元に返したのでした。信長は、1575年42歳、尾張・美濃国を配下もろとも嫡男の信忠18歳に引き継ぎ、近江の国人・蒲生親子等を自らの直接の配下(旗本)とし、天下布武の為に戦場を駆け巡らせます。信長が日野の北12kmの安土山に来たのは、氏郷が19歳の時でした。

氏郷26歳は、1582年本能寺の変の後、賢秀の求めにより、信長の女子供を安土に迎えに行き、日野にかくまっています。 氏郷は信長と強いつながりを持ち、信長の安土城を熟知していました。

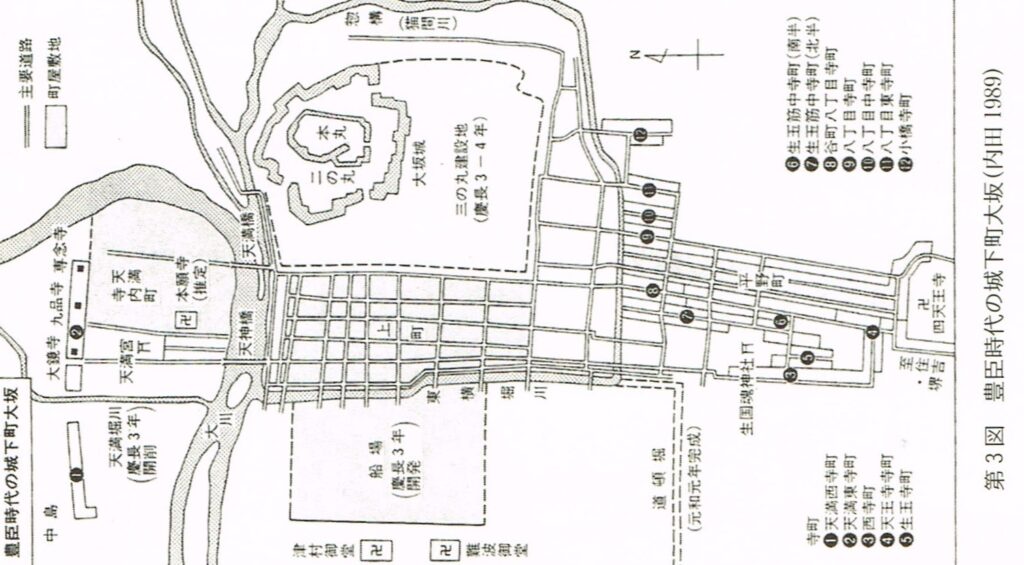

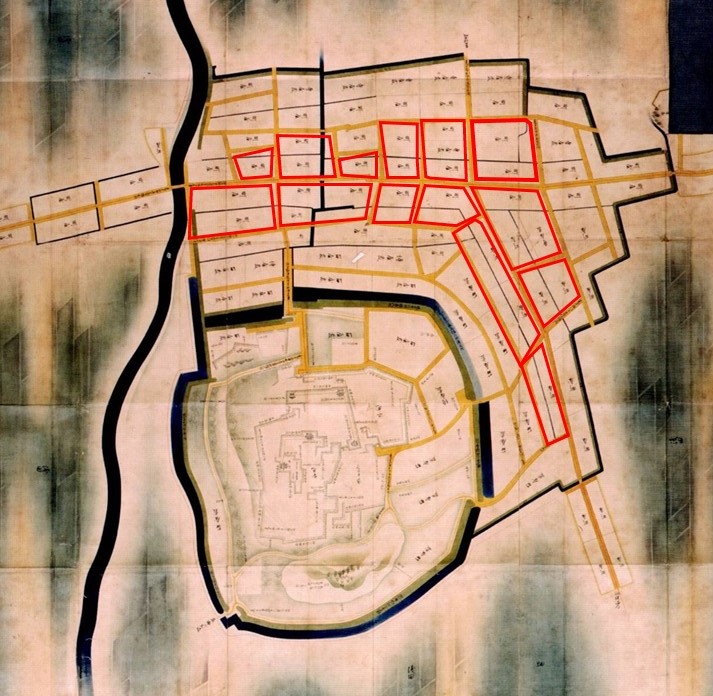

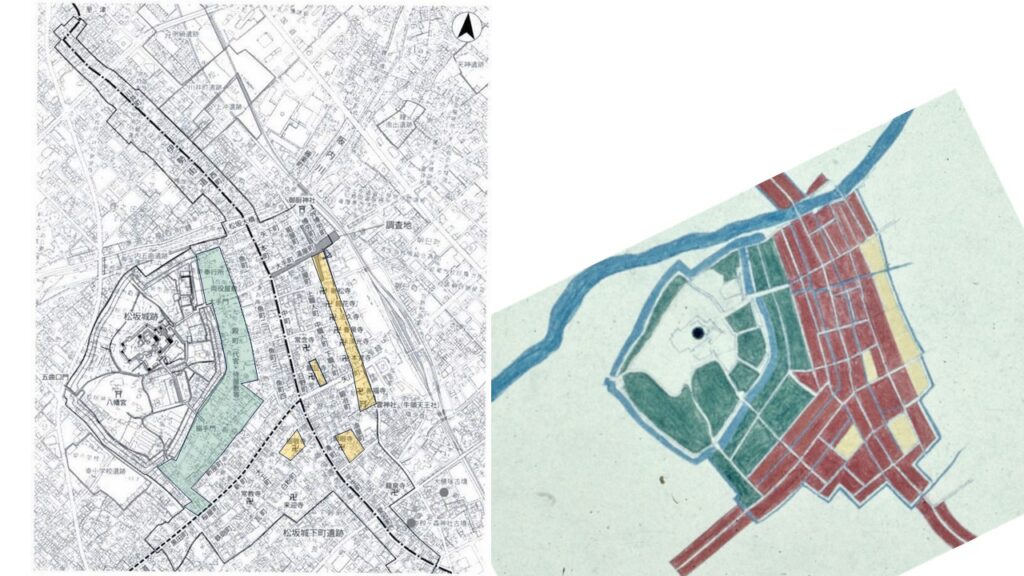

氏郷32歳は1588年に松坂町掟を作り、松ヶ島城下町から、本町、大手町、工屋町、博労町、油屋町、中町、日の町、鍛冶町、下職人町、白粉町、櫛屋町、平生町、新町、桜屋町、大工町、魚町、牛頭天王社、正円寺、宝光寺、龍華寺、弥勒院、来迎寺、樹敬寺、養泉寺、清光寺、蔵方などを移します。

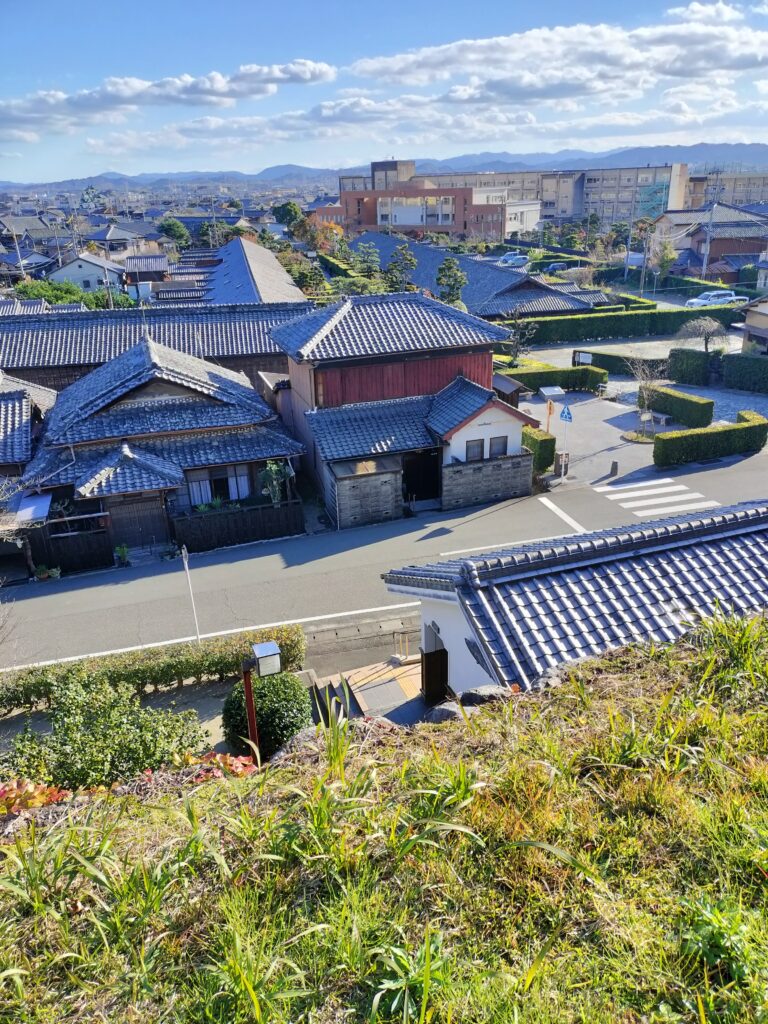

大手門から東に大手道に延ばし、伊勢街道に直交させ「本町」とします。伊勢街道沿いの本町、中町、旧領の日野の名を持つ町、これら三町を城下町の中心とします。その裏に、職人町と魚町を両側町として並べ、背割り側溝を挟んでそれぞれに寺町と侍町を置きました。まさに、城下町計画の定番、教科書となるゾーニングです。結果、松坂の寺町は片側町となりました。

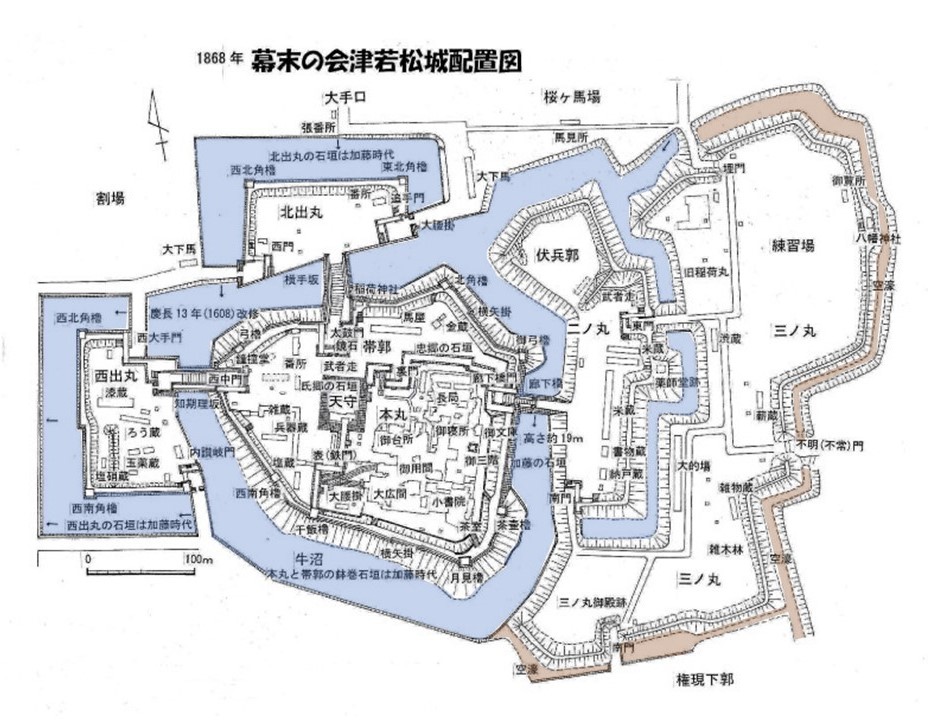

しかしながら、1590年、秀吉によってわずか2年で氏郷は会津若松42万石(後に91万石)に転封されました。前年、芦名氏の黒川城(後の会津若松城)を襲い、城に入った伊達政宗を秀吉は米沢に戻し、氏郷を奥州の抑えとしたのでした。

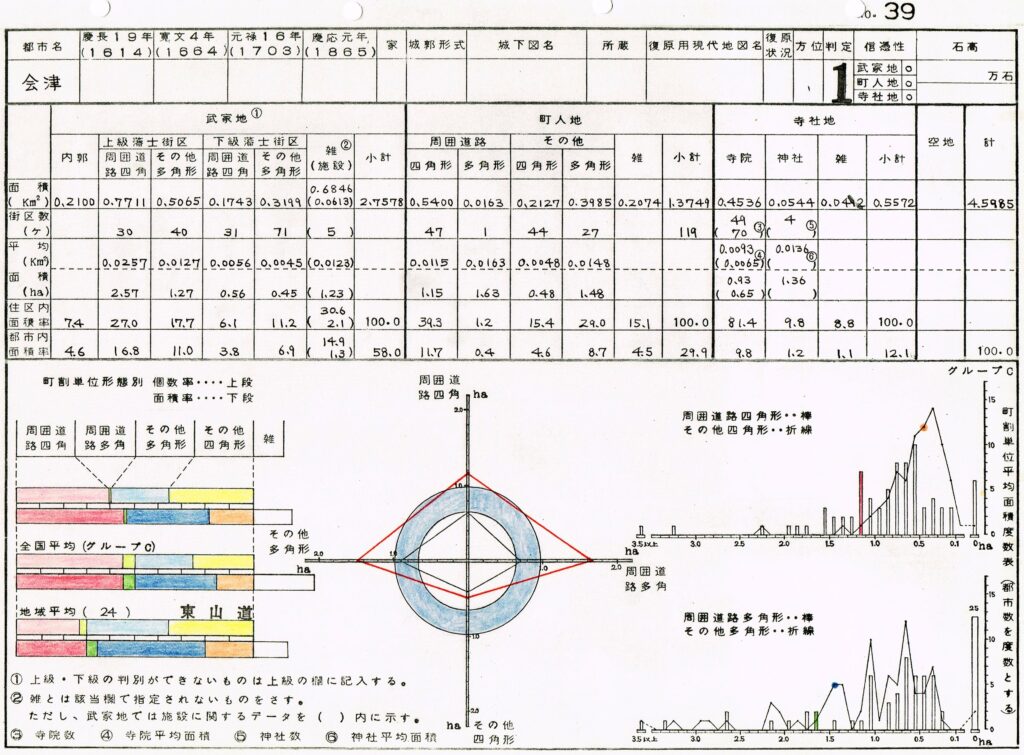

氏郷は、1592年に黒川に替えて「若松」の名をつけ、1593年には天守が立っています。氏郷は1588年松坂で行い失敗した都市計画の修正版、その拡大版を、若松で4年後に直ちにできたのでした。氏郷が1595年40歳で伏見でなくなると、子の秀行(1583~1612)が12歳で跡を継ぎますが、1598年15歳の時、家中騒動のために18万石に下げられ下野国宇都宮に移封されます。代わって、越後国春日山より上杉景勝が120万石で入封します。しかし、家康は1600年関ヶ原の戦いで西軍に加担した景勝を30万石に下げ、出羽国米沢に移封し、翌年には娘婿の蒲生秀行18歳を再び若松に置きます。大坂の陣の前、1608年(慶長13年)に外郭の曲輪が完成し、二の丸の堀も掘られ、石垣も整備されて、今日見る鶴ヶ城となりました。

本丸、二の丸、三の丸のヒエラルキーがあり、こちらの川上で城下とつなぐ計画だったのでしょうが、街道は西側の低地を南北に通るので、1627年に加藤嘉明が入封したあと、子の明成と共に西の丸、北の丸を拡充しました。

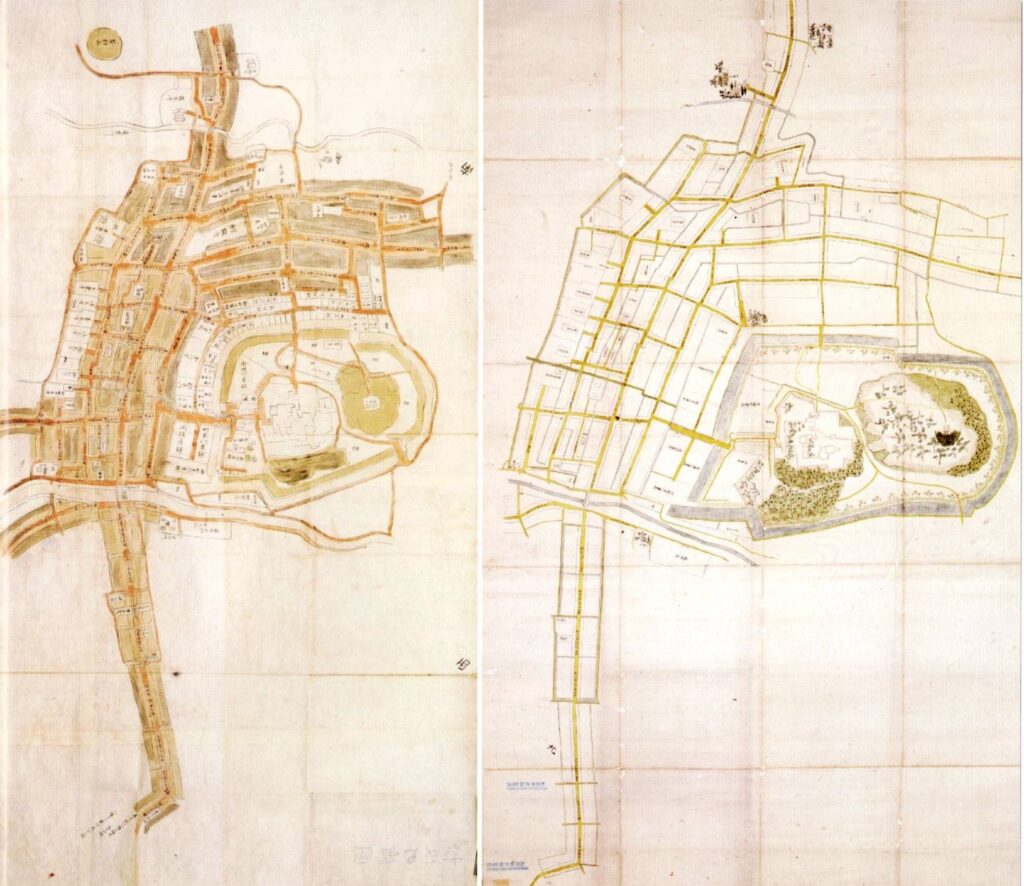

松坂に比べ、とてつもなく大がかりで、複雑な縄張です。甲州流にて家臣の曾根内匠などがあたったという記録もあり、蒲生親子が城郭つくりのどこまで関わったかは言えませんが、わずか4年で、この差があった事をここに会津若松の正保絵図をならべて置いて確認します。

会津若松城は平城故に郭毎の堀割りが重要になります。 平山城では城郭の外周にしか堀は作れません。

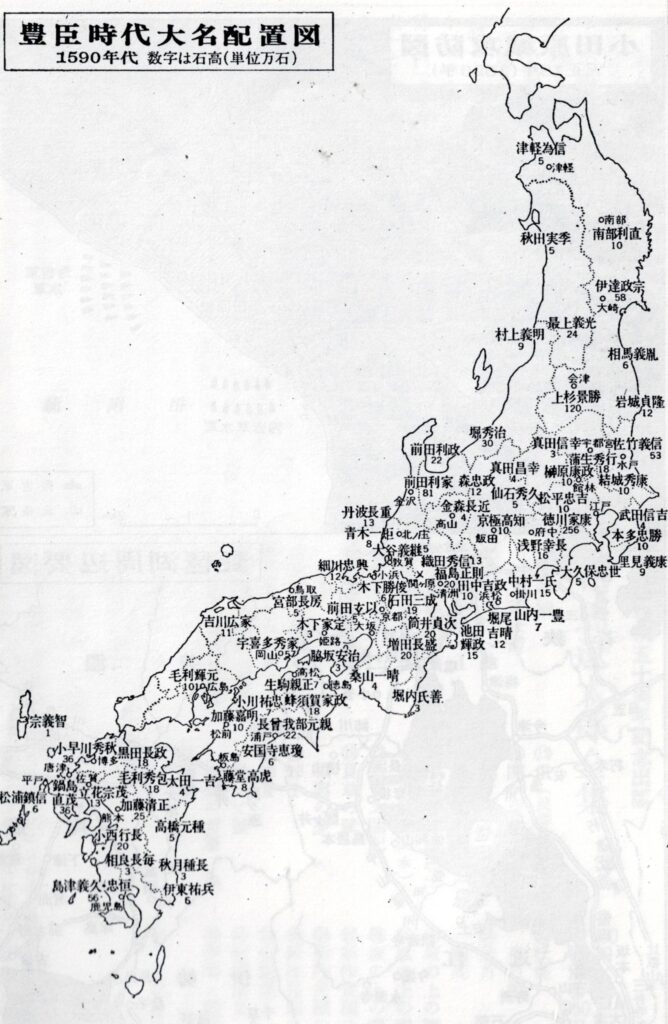

1590年は、秀吉の全国制覇が成就し、近世城下町<桃山型>が一斉に作られたのでした。秀吉は1585年の大坂城に続いて、87年に京都に聚楽第を作り、1591年には京都を聚楽第を中心とした城下町にします。

福島正則(1561~1624)に清洲、田中吉政(1548~1604)に岡崎、池田輝政(1565~1613)に吉田、堀尾吉晴(1542~1611)に浜松、山内一豊(1545~1605)に掛川、中村一氏(~1600)に駿府と、与力大名を家康の旧領地に置いて城と城下町を作らせます。城は山城から平地におり、城下町と一体に作られました。私は1585年に富田親子が安濃津城を、1595年に石川貞清が犬山城を、石川康永が松本城を作ったと言っています。安濃津城は1608年に藤堂高虎が来て、堀をほり石垣を積み、富田親子の城とはまったく違う、新たな城としたのでした。

家康は関ヶ原の戦いの後1601年に全国の城割りをし、仙台、名古屋など<江戸型>の新都市が生まれますが、多くは<桃山型>都市の上に増改築がなされたのでした。

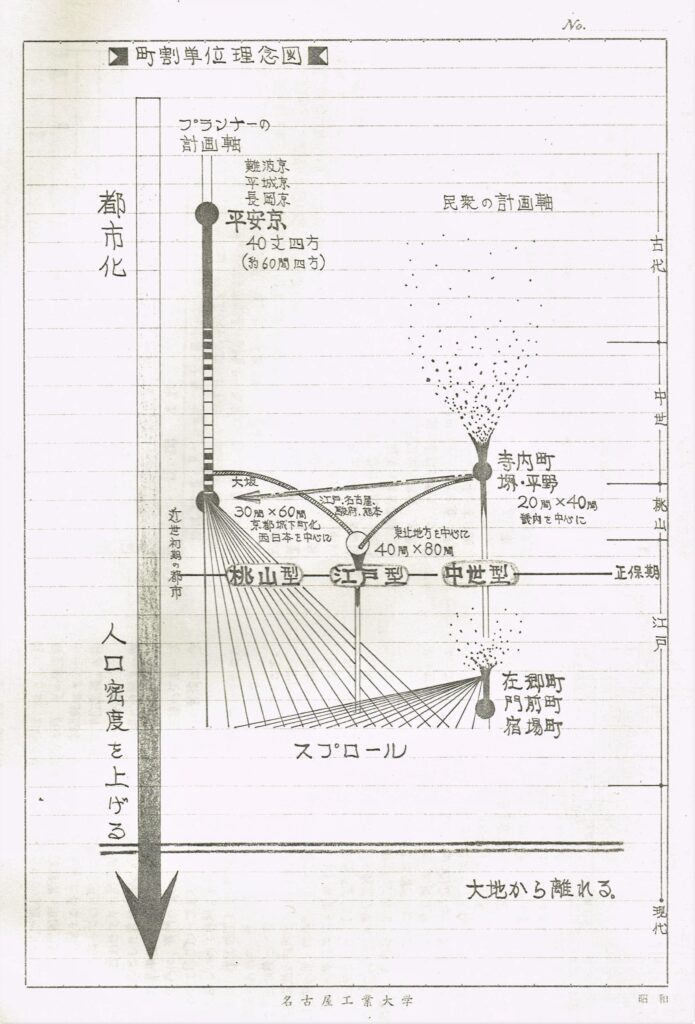

中世からある町を増改築して城下町とした<中世型>を加え、近世都市には3つの型があるというのが私の学士論文でした。「城下町」とタイトルをつけてブログにあげています。

服部一忠(1590~95)古田重勝(1595~1619)

蒲生氏郷の後に、服部一忠(~1595)が3万5千石で入ります。桶狭間の戦い(1560年)で今川義元を切りつけたと信長公記に載っているものの、秀吉の馬回りとして小田原攻めで名が出てくるまで、行方知れずでした。年齢からして、尾張、北伊勢を領した豊臣秀次(1568~95)のお守役としてあてがわれたのでしょう。1595年の秀次失脚では、連座して切腹させられています。秀次のおそばにいて、松坂城に関わることはできなかったのではないでしょうか。

古田重勝(1560~1606)は、美濃国山口の出であり、古田織部と同族のようですが、江戸幕府松坂藩初代藩主としてしか功績はないです。 松坂城を「再興、造営」した、とまで松阪市は書いていますが、どうなのでしょうか。1600年関ヶ原の戦いでは、上杉征伐に向かうも、石田三成挙兵の報に、福島正則ら秀吉恩顧の武将共々急ぎ戻り、安濃津城に篭城した富田信高と連携し、松坂城で籠城して、毛利秀元、長束正家、安国寺恵瓊、鍋島勝茂、長宗我部盛親らで構成された総勢3万の西軍をしばらく留めていますので、当然、氏郷の築城の骨格の上で、実践的な城づくりはされていたのでしょう。弟の重治(1578~1625)が1619年まで5万5千石を領していました。

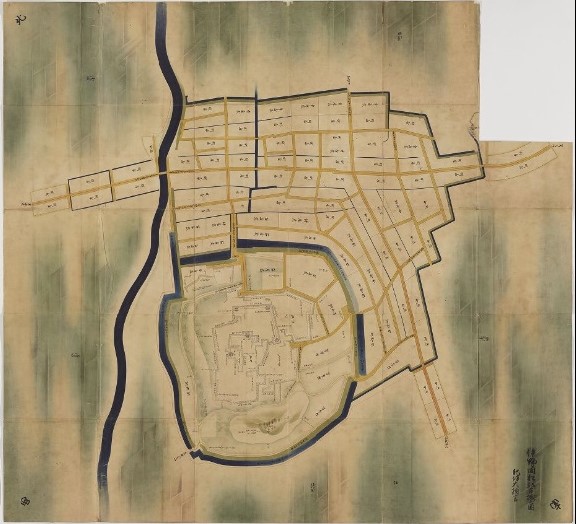

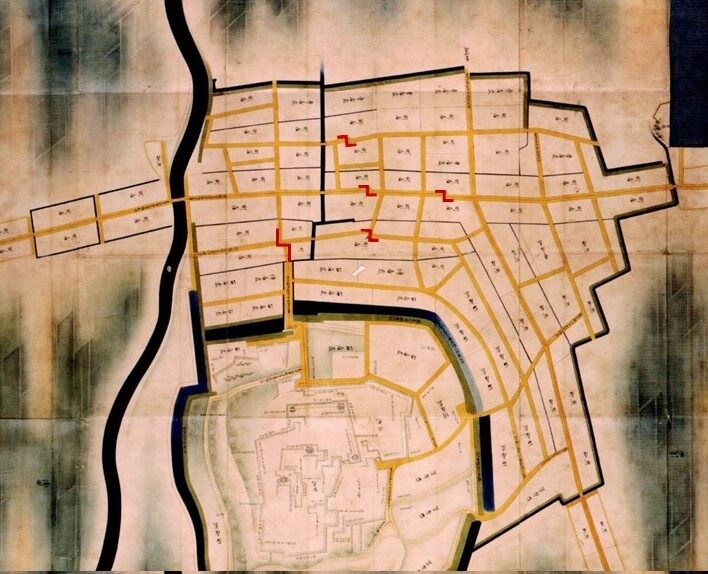

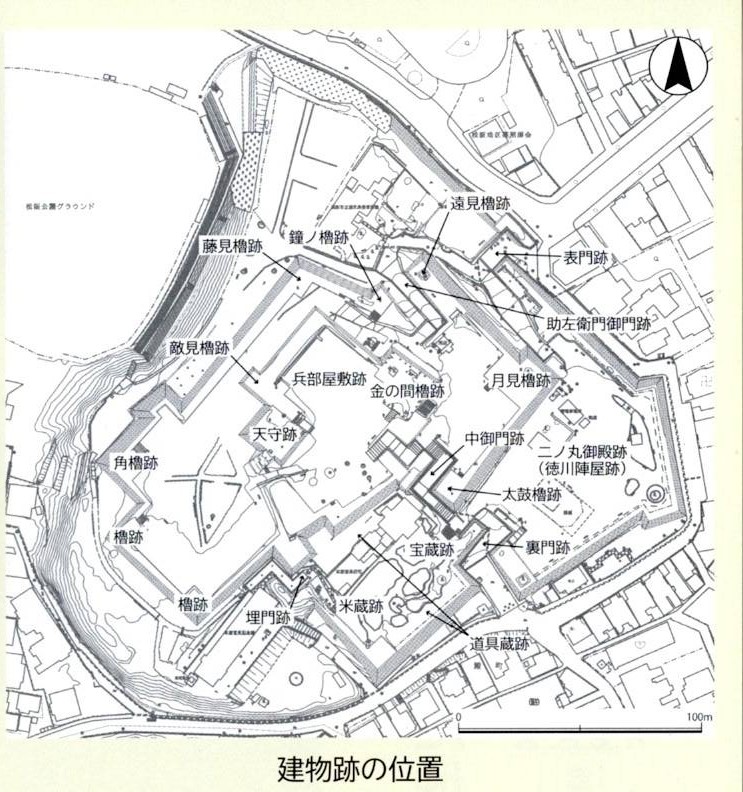

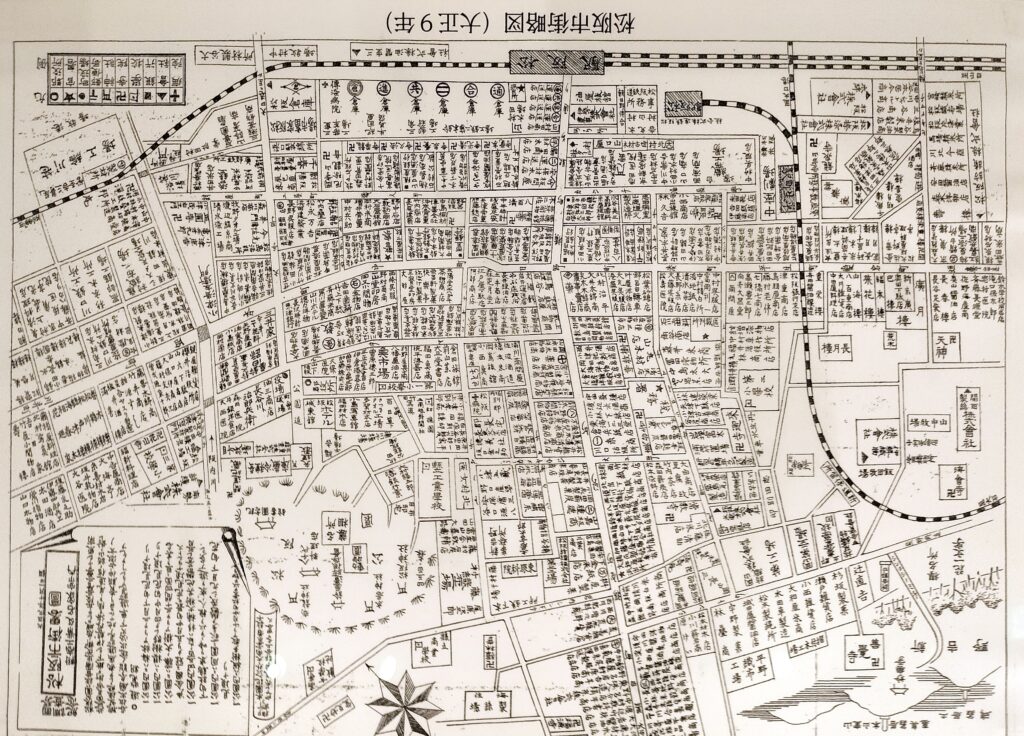

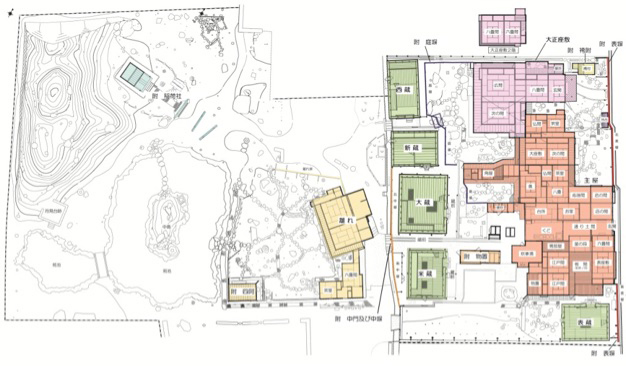

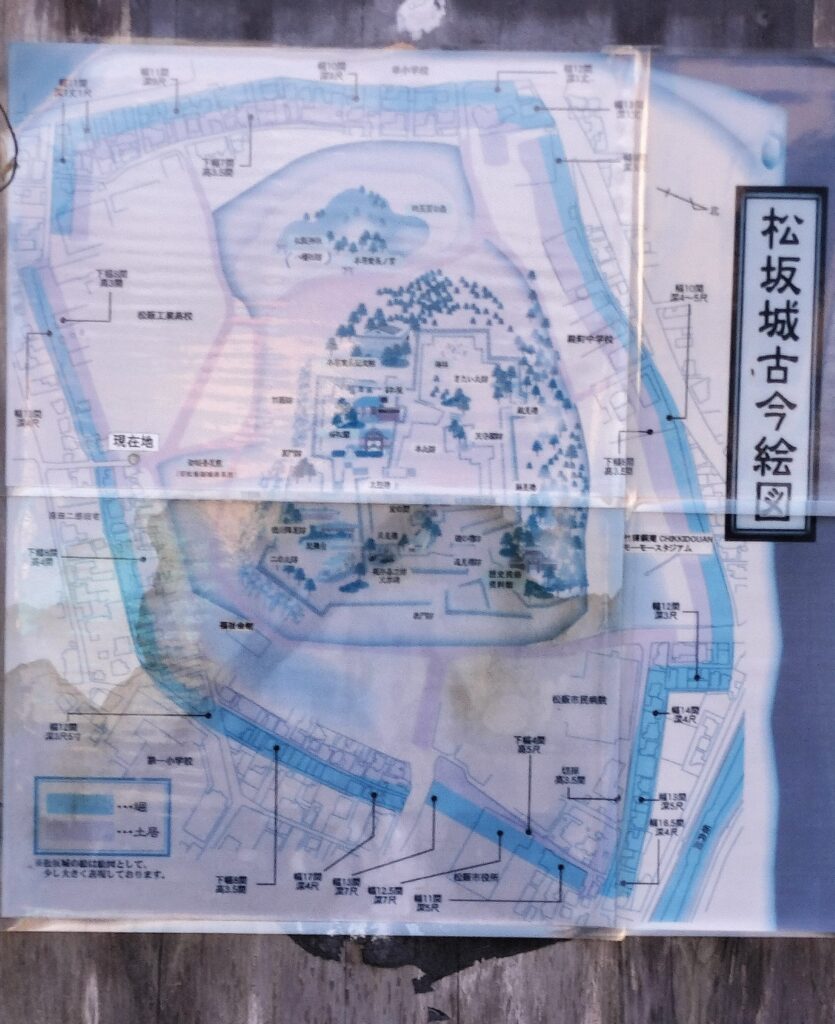

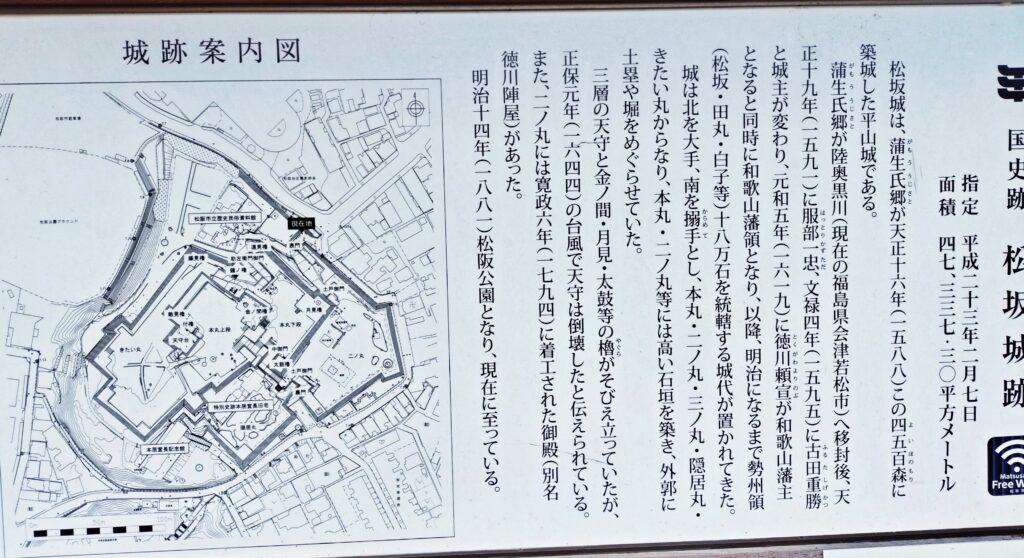

伊勢国松坂古城之図(正保絵図)紀州大納言

正保絵図は、正保1644年に幕府から「城と城下町を丸裸にせよ。」と各藩が命じられ、オランダ渡りの平板測量でもって測量し、狩野派の絵師が統一して描いた絵図なのですが、この正保絵図はおかしいです。タイトルに「古城」「紀州大納言」とあり、「丸裸」は免除されたのでしょうか。通常の正保絵図なら、朱書きで、堀の幅・深さ、石垣の高さが書かれているのですが、ありません。比較に、大垣城の正保絵図を見てください。また、櫓の絵は5棟しかありません。天守は1644年に大風で倒壊したとありますので、櫓用に組まれた櫓台は「松坂市のパンフの建物跡」には13ヶ所あるのですが、大風で天守・櫓はないままに、松坂奉行にほっておかれたのでしょうか。

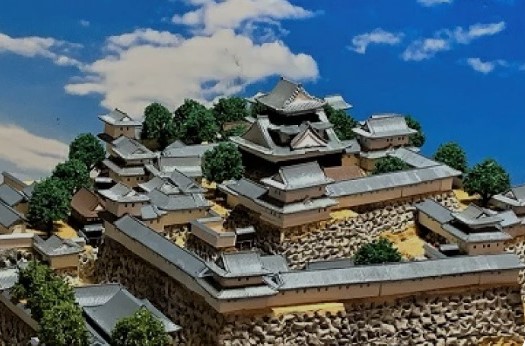

私は違うと思います。正保絵図に描かれた5か所の櫓は間違いないのでしょうが、松坂市の示す13カ所の櫓の根拠は何なんでしょうか。模型が売られていますが、この櫓だらけの城は私には信じられません。安土城も大坂城も櫓を周囲の石垣の上につけていません。塀の一部を折り曲げて横矢を討つために石垣も曲げていたのかもしれません。

住まいと行政府の為の城でしたので、安土城の防備は甘いのでした。関ヶ原の戦いの前に秀吉配下の大名は城と城下町を一斉に作ります。さらに、大坂の陣に備え、家康配下の大名の城は防備を固めます。そこに姫路城のような連郭式がうまれたのでした。松坂市だけでないですが、城と城下町の歴史はテレビを賑わすタレント学者に歪められています。たった50年でしかない城の進化です。短いだけにその進化の様子を的確に語れる人は少ないです。恩師・内藤昌の「城の日本史」をご覧ください。

伊勢街道、和歌山街道が城下内でも緩く曲がってある。従って町人地は長方形とならない。

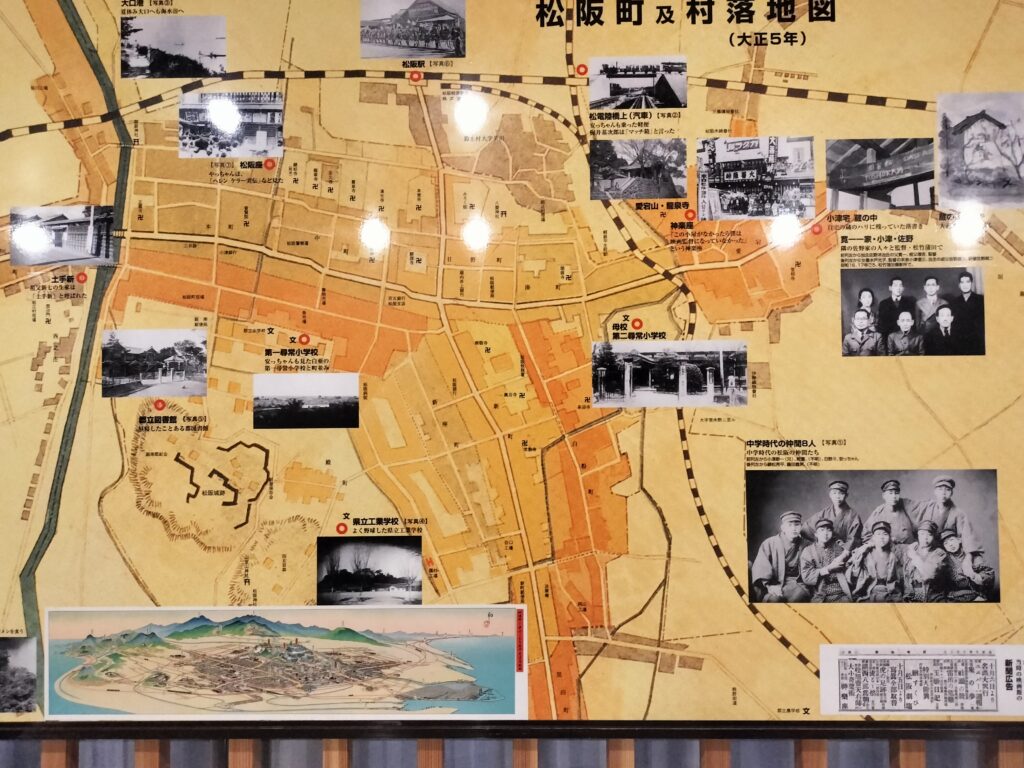

電車で松阪に行ったのですが、津から松坂にかけては、平野が広がり、田んぼが整然とあるのでした。しかし、大正9年の白地図を見ると、田んぼの条理はありません。松阪駅の発掘では沼地であったともあり、30mの小山を城として狙い、伊勢街道は低地に土盛りをし、和歌山街道の方は自然堤防の上をなぞったようです。山田に向かう伊勢街道は松坂を出ると、旧道の大きな曲がりを踏襲しています。

旧道を城郭の周りに堀と土塁を築くのが先にあり、その外周のカーブに合わせて伊勢街道と和歌山街道を繋げたように見えます。ここには城下町を整然と作る意志を感じません。

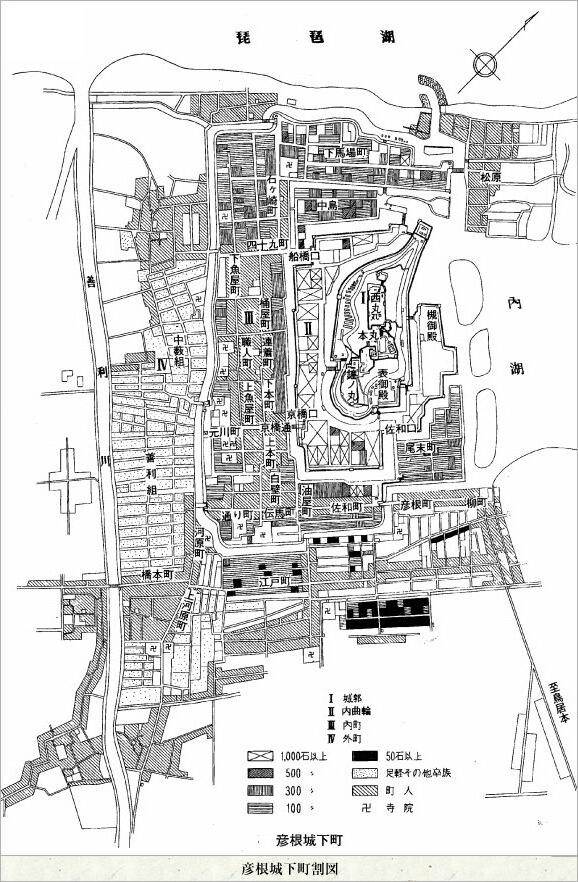

近くの城下町を並べました。亀山の不成形は地形的にいたしたがないですが、1608年の津、1610年の名古屋では、町人地を面でゾーニングして、その中に格子状の道路を作っています。名古屋の熱田宮宿への街道のカーブは、洪積世台地の尾根筋を示すものです。美濃街道、上街道、飯田街道と旧来の道をなぞってまげていますが、城下町内部は曲げていません。桑名は港から東海道を段々に折って繋げています。中世からの古い港町に、格子を切って、城と街道をつけたのでした。

信長の城下町、岐阜の町割りは山城と麓の館城と関係なく、既存の川筋と街道から割り付けをしています。安土の町割りは、安土山に城を置くことが先にあり、城下町は馬回りによって後から作られており、とても計画的には見えません。

内湖を埋め立て、観音寺山の南にある東山道から脇街道を引っ張り込み、そこに「伝・大手道」の石段を積み、城下からの見た目を整えました。真の大手道は、町人地に向かう尾根筋となります。

守りの城郭だけでなく、町人が生きる町を大切に考えて、城下町は作られるのですが、氏郷の松坂の町割りでは、城郭と武家地を優先したので、安土の町づくりから抜け出せないままでいます。その反省があっての、4年後の会津若松の都市計画だったのでしょう。藤堂高虎の1608年の津の城下町となると、街道と町人地を町の中心にゾーニングし、寺社と足軽町をその周囲においています。

道路幅員について

天下統一を目指した信長が道を作った記録が残っています。1568年に足利義昭を奉じて入洛してから、信長は本拠地の岐阜から京にいかに早く行けるかを考えます。万となる兵の移動をたやすくしないといけません。

1572年浅井、朝倉軍との合戦に際し、湖北の虎後前山から宮部まで、幅3間半(7m)の軍用道路を盛り土で作り、1574年の尾張内の朱印状では、年3回の道路の修築と橋、水路の修繕を命じ、1575年には、2万人を動員して東山道を整備して、岐阜、京の間を3里縮めています。幅3間(6m)盛り土3尺の道を、田を埋め、切りとおしを設け、作っています。

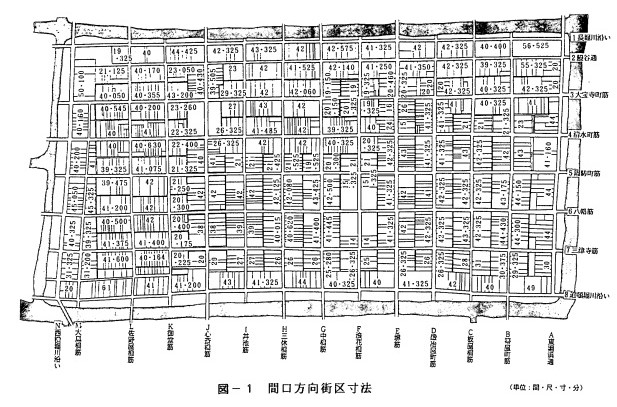

1576年、信長嫡男、信忠の名で、道路基準が決められています。「東海道、東山道、それをつなぐ連絡道(美濃街道、上街道)は、幅3間2尺(6m)、高さ三尺。街路樹は松か柳。」古代の道幅の半分以下です。また、「脇道、在所道は幅1~2間2尺(1,8~4,2m)」とさらに小さくなりました。

徳川家康は「道幅が狭い方が町は賑わう。」と言い、名古屋の町グリッドは京の町の8掛けの100m角とし、本町通りの道幅は3間(6m)しかありません。四間道と名前が付けられた道は、堀川に沿った道であり、船で運ばれた品物を、大八車、馬の背、牛車で運ぶための特別な道でした。

京を含め、城下町を道は大体が6m幅(3間)であり、宅地に行くと幅3mもありません。3間の半分の一間半(2,7m)が宅地の道幅の基準だったのだと思います。何故なら、建築基準法に、4mの幅がない道は建物を後退させて、幅4mとなるようにしなさいとあるのですが、私の関わったほとんどが、2,7mの道幅でした。

一町は、面積の単位、長さの単位でもあり、紛らわしいと前に書きましたが、柱間の長さの一間(けん)は、今は6尺ですが、太閤検地では一間は6尺3寸ですし、その前に京間では1間は6尺5寸でした。中世の一間は7尺です。古代では3mでした。建築の柱磨の間は、材が細くなり、短くなっていきます。

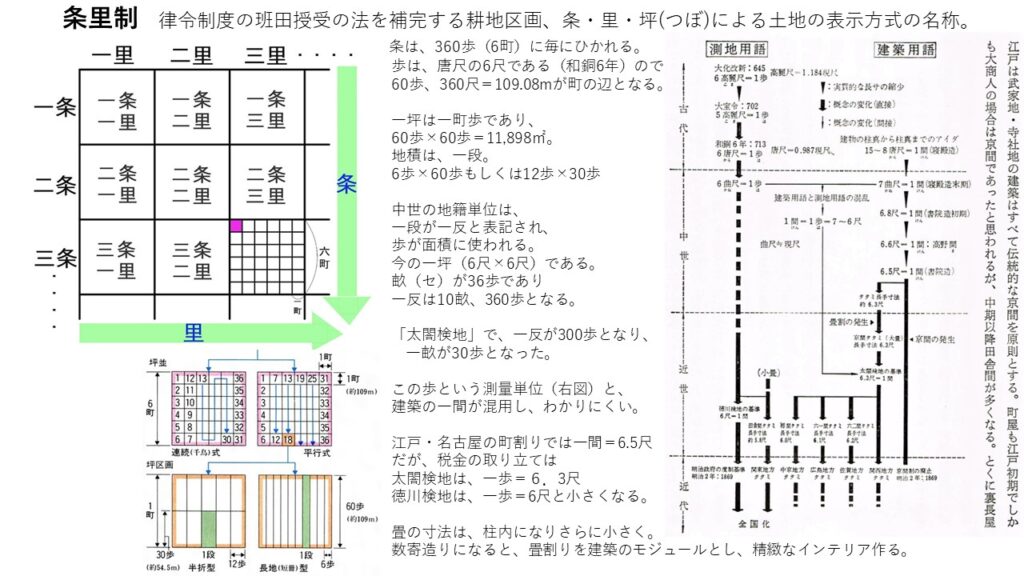

古代での測量の単位は歩(ぶ)と歩幅からなのでしたが、建築での唐尺が一定に保たれたので、測量と建築が混在してしまいました。条里制にさかのぼって単位を説明をしたのをアップしておきます。

伊勢街道に折れを付けている。それも町のど真ん中に。

「城下町で敵が攻めてきたとき、見通しが悪くなるように道を曲げた。」と言われるのは、彦根ぐらいのもので、私は多くの正保絵図を見ていますが、町人地の見通しを悪くするような事はないと思っていました。ですが、松坂では道を5カ所まげていました。現地では道路が拡幅されていてわかりませんが、安土の道は17世紀の細いままですので所々に道路のふくらみがみえます。大八車の転回スペースでしょうか。

交差点で道路をずらして優先道路の見通しを良くし、道路のヒエラルキーを示すのはありますが、蒲生氏郷は町中での戦闘を意識したのでしょうか。信長は井口(岐阜)を攻めるに、まず町人地を焼きました。浅井は小谷城を守るために、見通しを良くするのだと自ら城下町を焼きました。藁ぶきのしもた屋ですので簡単に燃えます。町中での戦闘の為でないならば、なんの為なのでしょうか。わかりません。

17世紀初頭に城下町が全国一斉にできたのですが、最大の問題は火事でした。やがて、延焼しないように火除け地をもうけ、漆喰の壁にし、瓦を葺き、卯建(うだつ)をあげるようになっていきます。

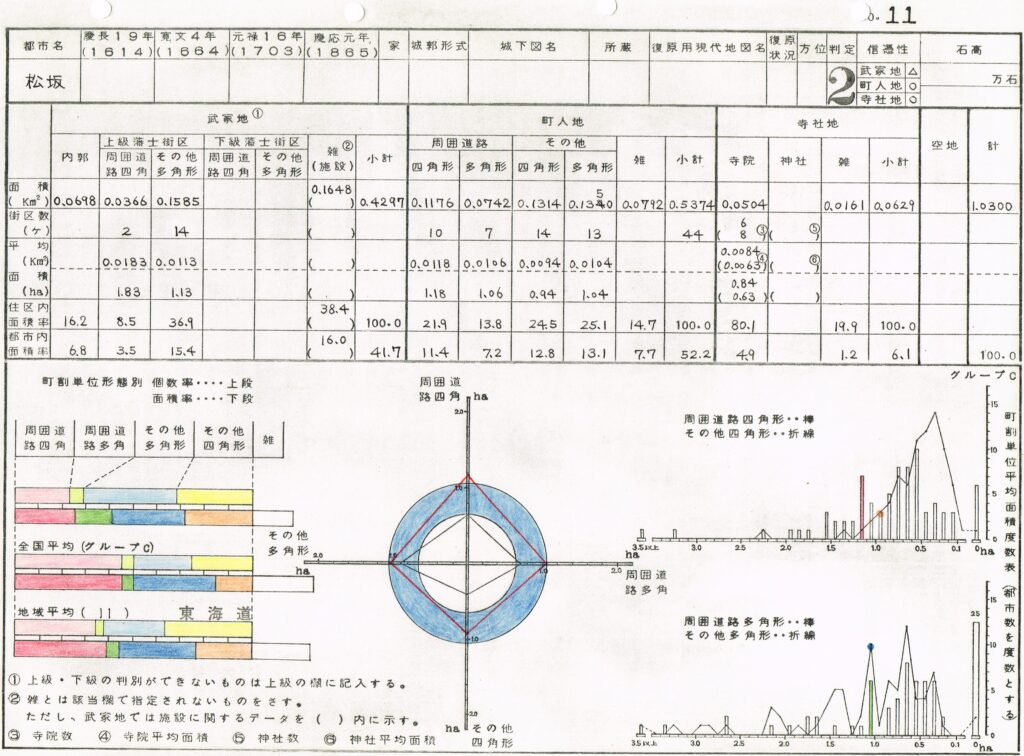

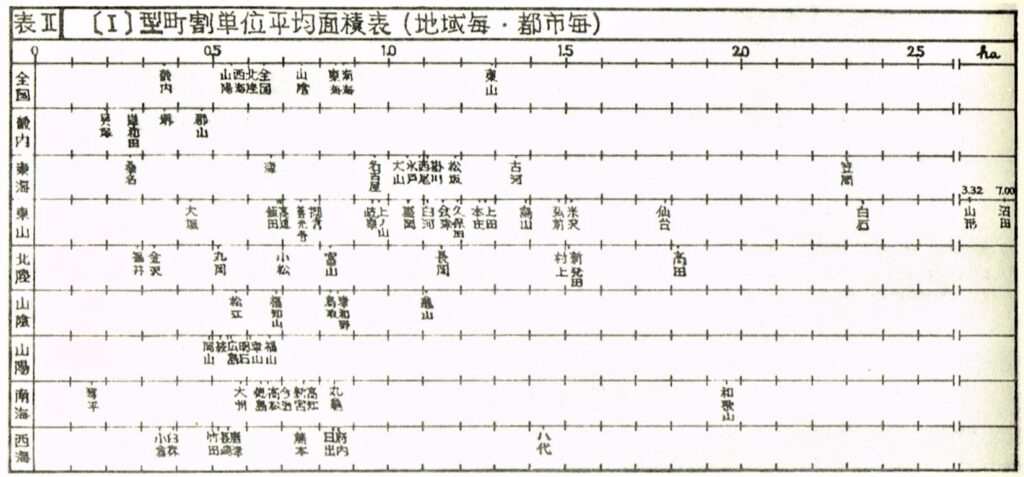

大きな町人地の街区。四角周囲道路面積の平均は1,2haと江戸型を示す。

街区面積は、時代区分から桃山型の0.7haだと思っていたのですが、江戸型の1.2haであり、蒲生氏郷が後に作る会津若松と同じ大きさなのでした。氏郷の城下町の規模は4年を経て、一気に4、5倍になるのですが、彼は町割り単位面積は変えていません。

1591年、秀吉は京都の城下町化政策の中で、120m四方の街区の真ん中に道を入れて、街区を60m×120mにします。従って、<桃山型>と私が名付ける秀吉時代に作られ城下町、山陽、山陰、南海、西海の城下町の街区面積は0,7ha近傍に収れんしています。

しかし、氏郷は秀吉より前の信長の城下町(岐阜、安土)を参考に、秀吉に影響されず独自に城下町の計画をしていたようです。

寺町

松坂では、寺町を町の外縁部東側、沼地に対して、帯状に固めて作っています。秀吉が京都鴨川沿いに寺町を作る3年前の事です。安土では、町防御の為、砦がわりに町の入口に寺を置いていました。秀吉は松坂を真似たのでしょうか。秀吉も安土を参考にしたのでしょうか。いずれにしても松坂は近世城下町づくりの最先端を走っていたのは間違いないです。

松坂では正方形に似せた街区がありますが、会津若松となると全ての街区が短冊形になりますので、そこには秀吉の大坂、京都の影響があったのでしょう。

背割り側溝

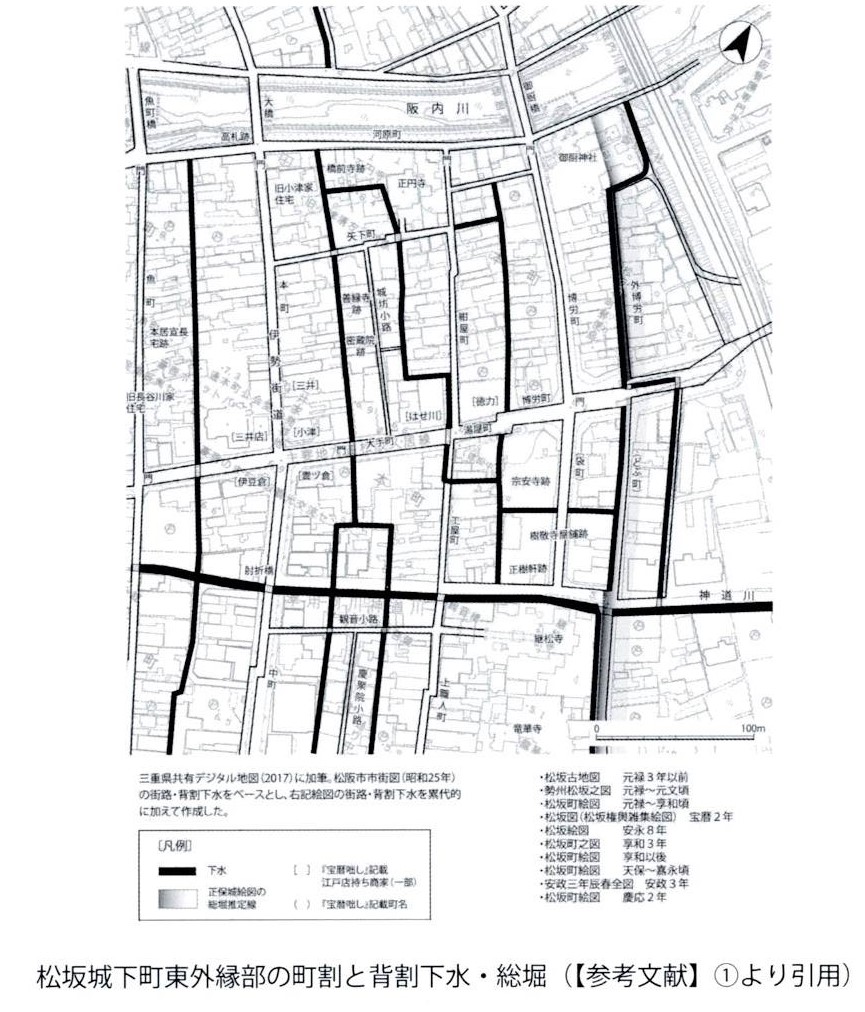

正保絵図には背割り側溝が書かれていましたが、現代までその下水は生きています。街区の中の宅地割りが江戸時代のままに維持されたからでしょう。

大手道、博労町の部分は発掘がされており、いびつな町割りに対して、側溝もいびつになっています。

ここは、氏郷の当初の町割りでなく、阪内川の水運を利用すべく集まった町屋群に、道と下水をセットにして、町人地が割り振られたのでしょう。

正保絵図では城下町全体を囲む水路があり、絵図は寺内町のような「総構え」の雰囲気を持っていますが、土塁はなく水路幅も狭いので、「構え」の実効はなく、町意識を持つための境界であったのでしょう。

1779年の絵図でも境界は守られており、町の拡大は街道沿いだけでした。

背割り側溝と言えば、ブラタモリが大坂船場のタテヨコ排水から、その宅地割り、町の景観づくりまで展開し、背割り側溝を有名にしました。江戸の銀座にも当然ありました。運河を堀り、その土砂を埋め立てて作った町人地は、城下町に付属する港の一般的な工法です。一方、京都のような扇状地は高低差があり、道路に沿って川を作り、やがて道路脇の側溝となります。

このことから、松坂は、南西から北東に傾いた敷地に自然に流れていた川を、下水路とすべく、町割りの基準に川を置き、そこに道路を合わせたのかもしれません。これなら、和歌山街道が自然堤防の上に乗り、湾曲してあるのも説明がつきます。そして、伊勢街道にぶつかってからは沼地を埋めたて、大阪船場のような背割り側溝としたのではないでしょうか。5センチピッチの標高を追う「歴史地理学」の研究に期待します。

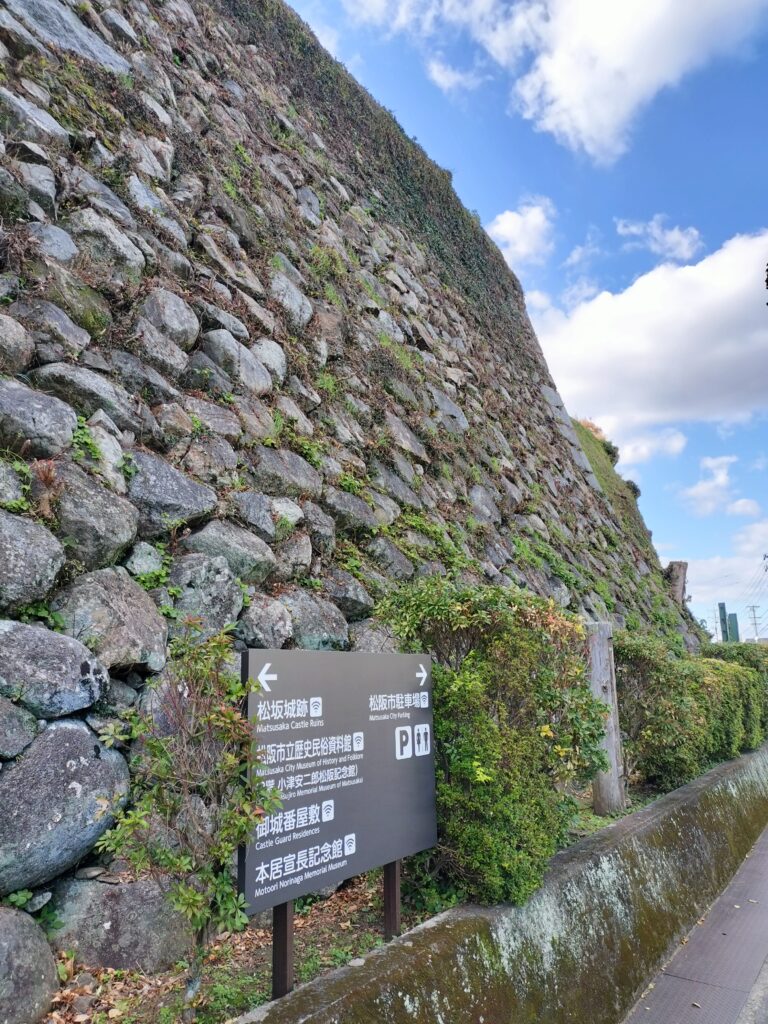

城郭

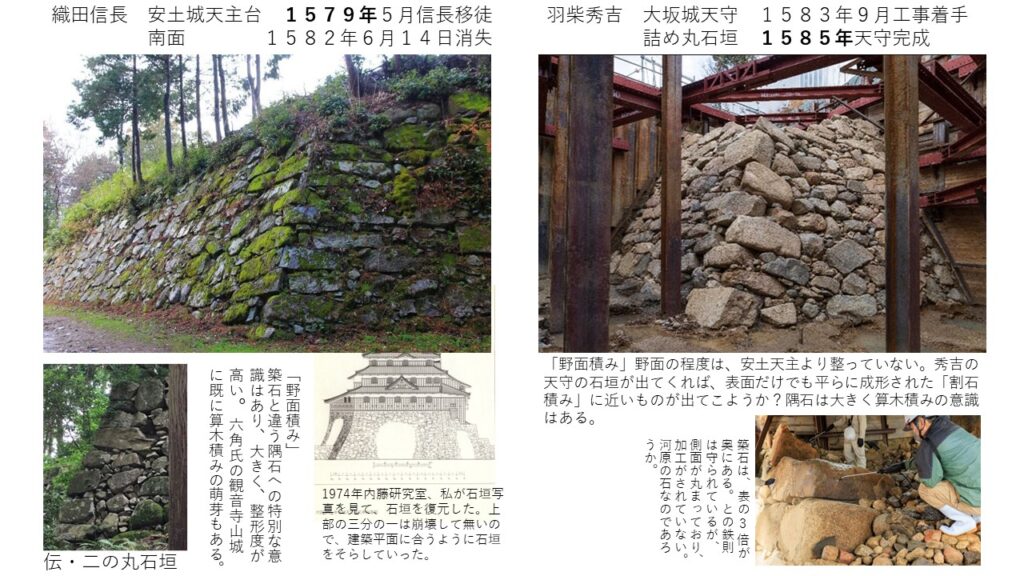

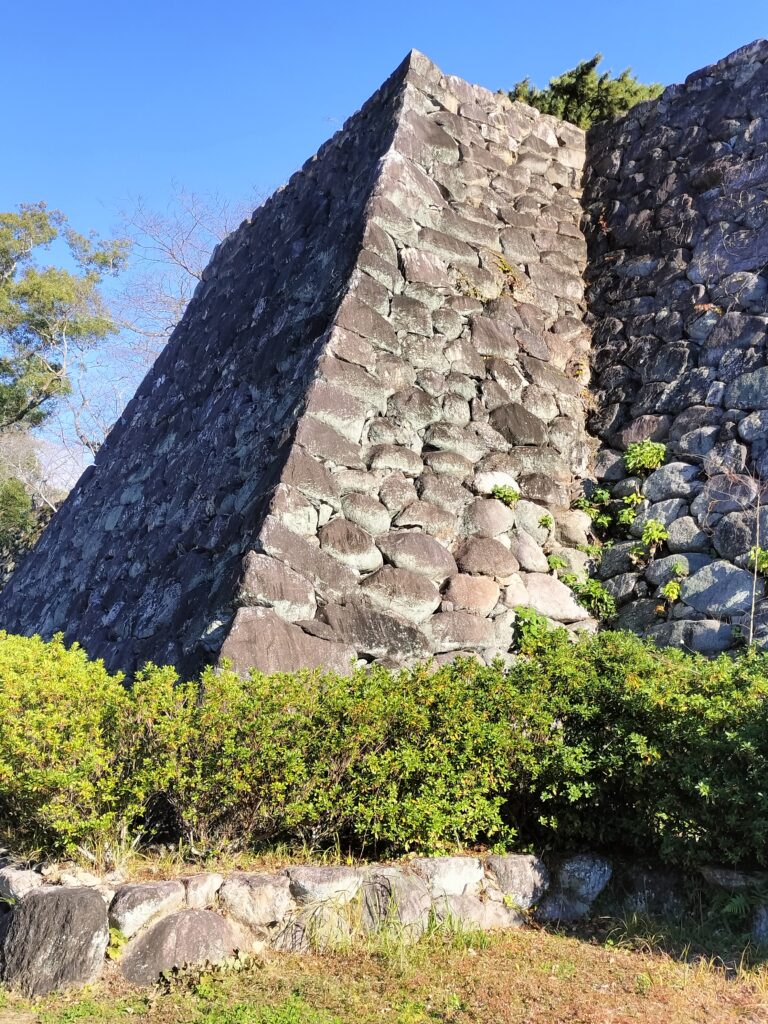

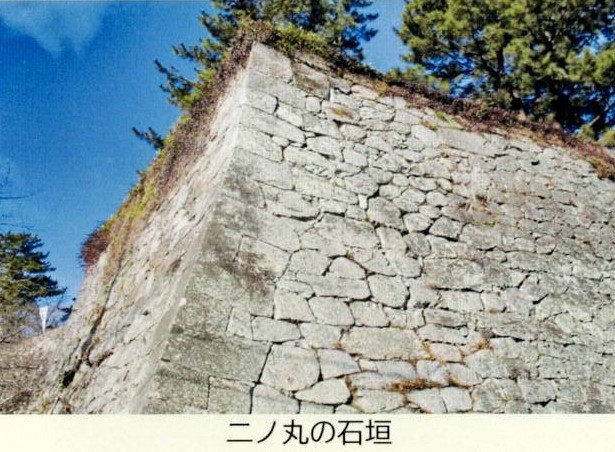

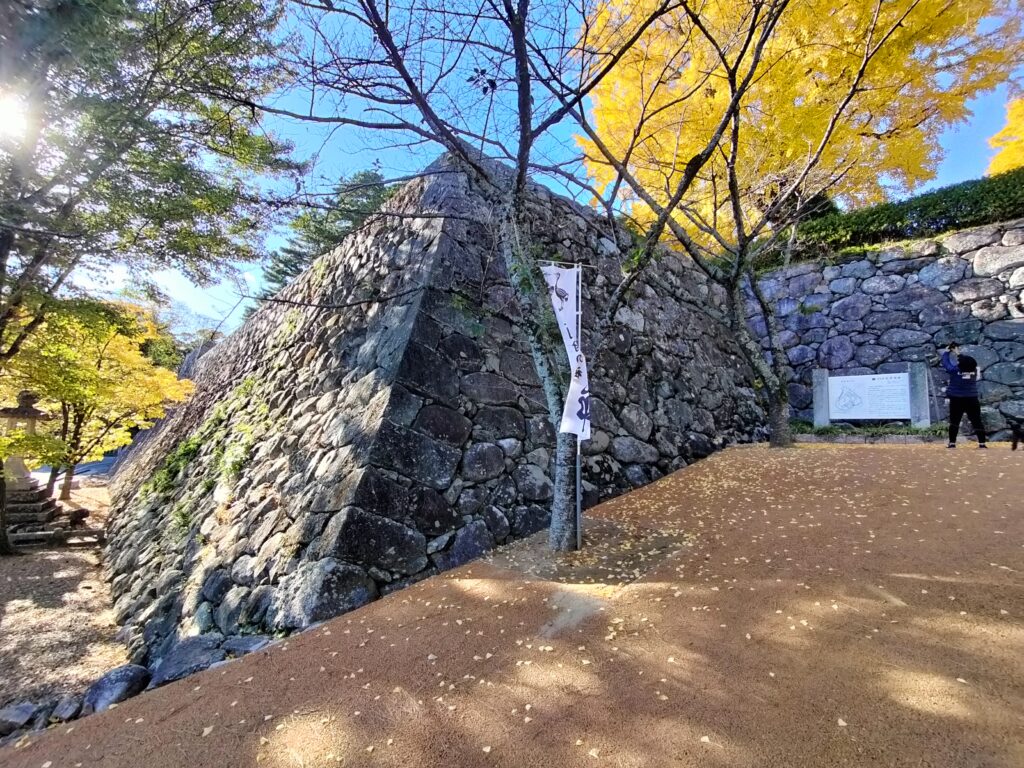

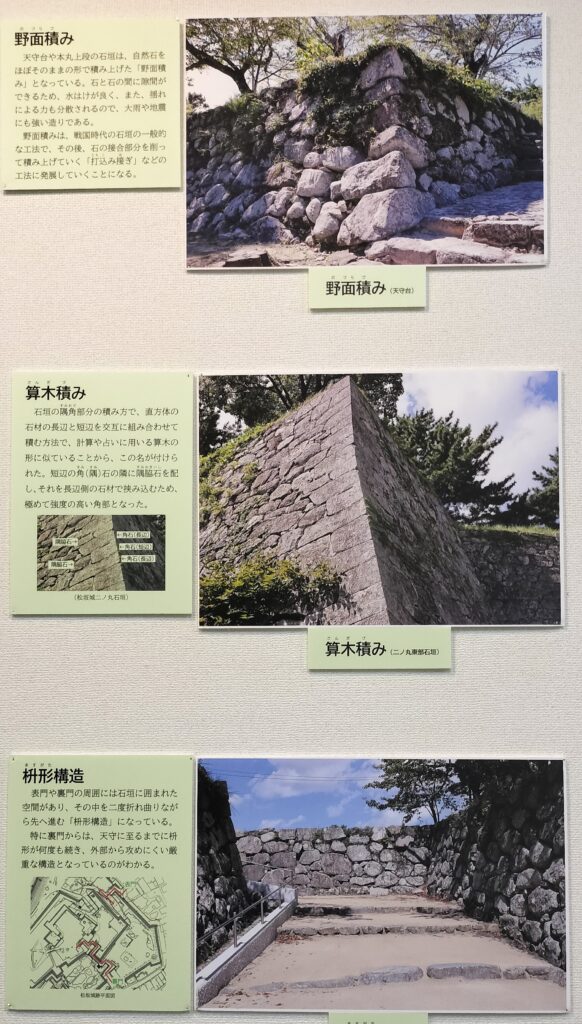

犬山城天守は駅から見えるのですが、松坂城は森しか見えず、近寄っても石垣があるだけの史跡です。よほどの石垣フェチでないと、石垣技術の発露、職人の「見て見て」を読み取ることはできません。 私は「お城の石垣」を書き、「犬山城下町」では、その石垣の知識で築城の年代を探りましたので、石垣フェチでなくても、城マニアではありましょうか。 犬山城と違い、松坂城の築城年は明確ですので、今回石垣を逐一追う事はしていません。

1988年から本丸の発掘調査が行われ、2003年まで16年間かけて、4580㎡の石垣の修復工事がされているのですが、松阪市文化財センターにその記録展示はありませんでした。

1975年、恩師・内藤昌は安土城の石垣をトランジットで測りながら、「松阪の石垣は美しい。蒲生氏郷が、ここの職人を引き連れて、さらに技量をあげたのだろう。」と言われていたのですが、今日まで私は松坂の石垣を見ていませんでした。

先生の見た松阪城の石垣は修復する前の石垣であり、安土城の「野づら積」の発展形だと見ていたのでしょう。

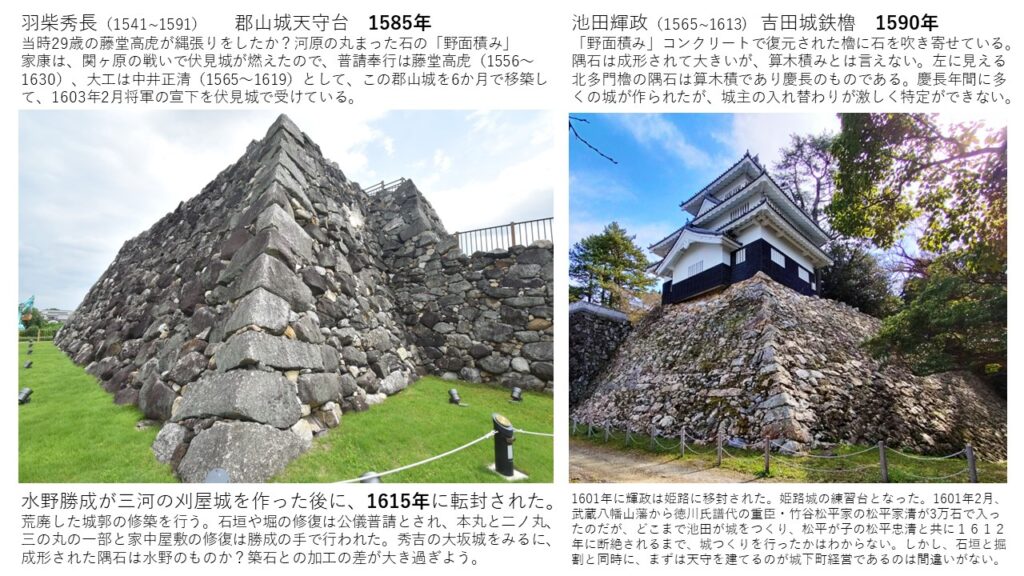

天守の嚆矢、安土城は1576年に石垣を積み始めており、松坂城は遅れる事9年、1585年に、氏郷は飯高郡矢川庄四五百森(よいほのもり)比高30mの丘に平山城を築くことを決意しています。

1582年に安土天主は織田信雄によって焼かれるのですが、1583年正月に、信雄は三法師の後見役として安土城に入っており、秀吉から正月の礼を受けています。秀吉は1583年に大坂に入り、1585年には本丸(天守、御殿)を作っていますので、秀吉、氏郷それぞれが、信長の安土城を範としたのは間違いありません。

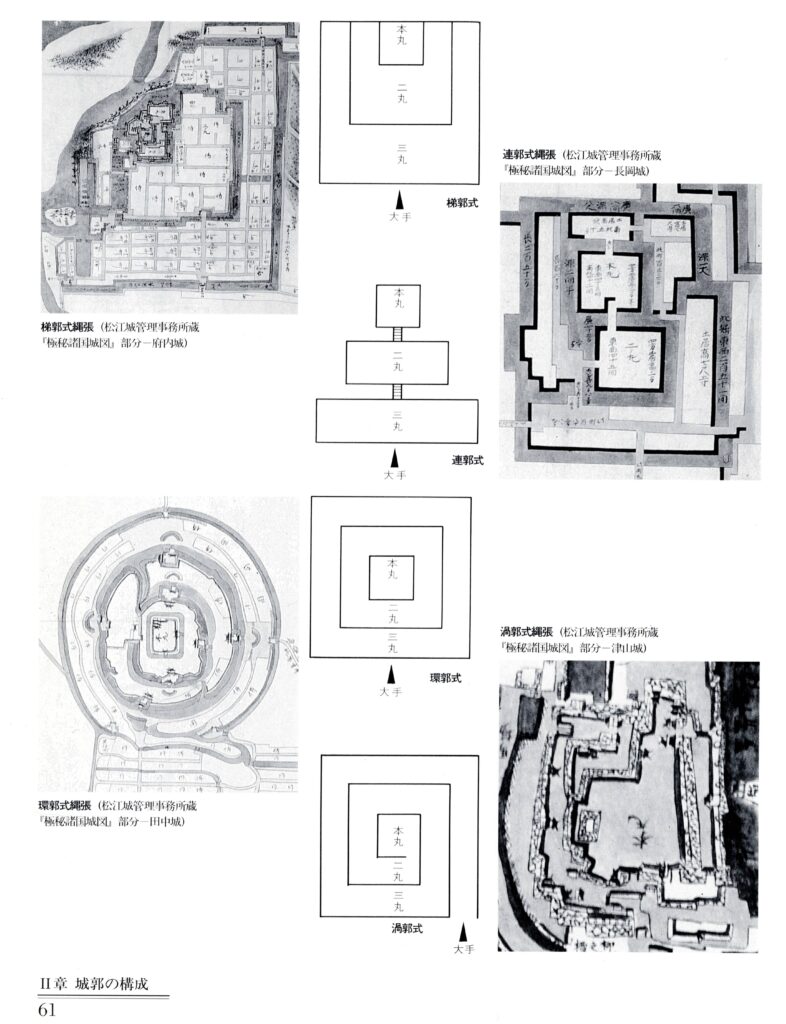

平山城は梯郭式になり、平城は連郭式となる。

城の進化は、山城→平山城→平城となされました。信長の岐阜城は山頂の逃げ城と麓の館城のセットの山城でした。信長が安土山に城を築いてから、平山城が一気に広まります。信長は頂にそびえる天主に住み、天主を自らの権力のシンボルとして城下にその威光を示したのでした。(小説 安土城物語)

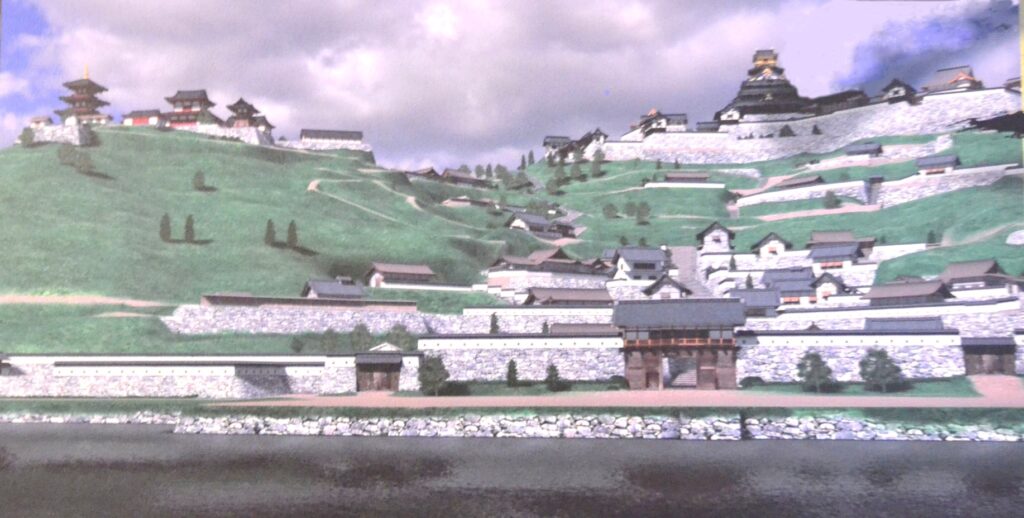

氏郷は南伊勢を治める起点として、伊勢街道、城下町を抱ける山を探し、飯高郡矢川庄四五百森に平山城を築きます。山は造成をして、建物が建つ平らな敷地を作らないといけませんが、それはおのずと山頂に向かってのひな壇(=梯郭式)となります。石垣技術がなくては作れません。

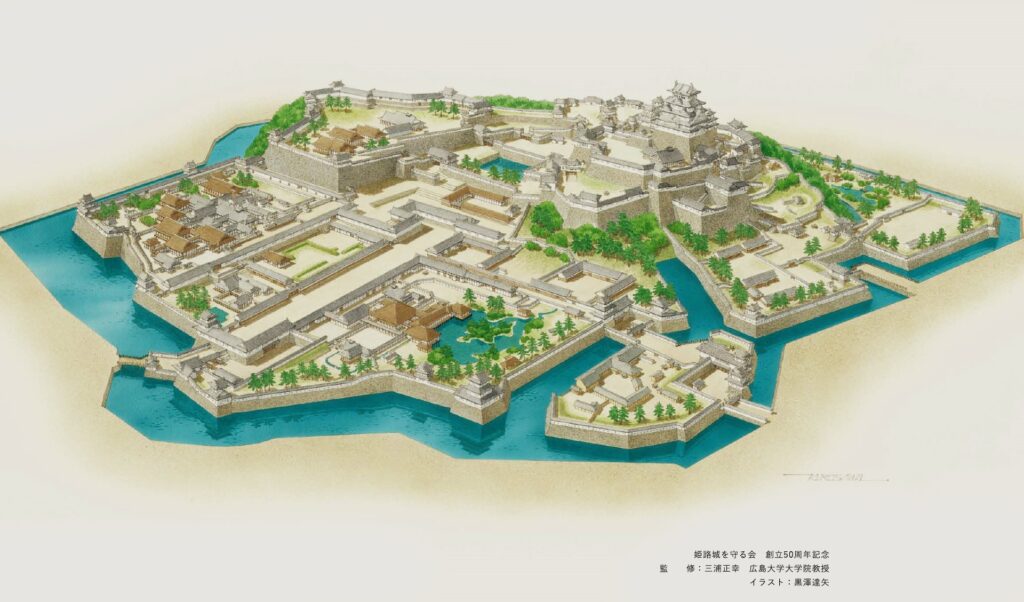

秀吉は、大坂城を平地に置く代わりに、防御の為に郭の周囲に堀を巡らします。一国一城の城下町を築くには平地が良く、大坂城を真似て平城も多く作られました。平城は、本丸、二の丸、三の丸、西の丸、帯曲輪などの郭を堀で切り、橋でつなぎます。おのずと連郭式になります。その郭のつなぎ場所には石垣をコの字に積み、多門櫓を載せて枡形(虎口)を作りました。枡形に攻め入った敵を上から射るしかけです。

江戸も中期になると、城郭をどのように計画するかとの机上の軍学が流行り、色々な名前が付けられますが、氏郷たちは、掘りつつ地山の固さを確かめ、効率的な盛り土を行い、石垣で斜面を押さえたのでした。従って、二の丸の上に、二段の本丸が作られ、本丸の西に「きたい丸」、本丸の南に「隠居丸」が地山に合わせて作られたのでした。

机上であるように、本丸、二の丸、三の丸、西の丸と順に組むことは平山城では現実にできません。平城なら、堀で郭を切って、橋で郭をつないで、机上通りヒエラルキーが作れます。

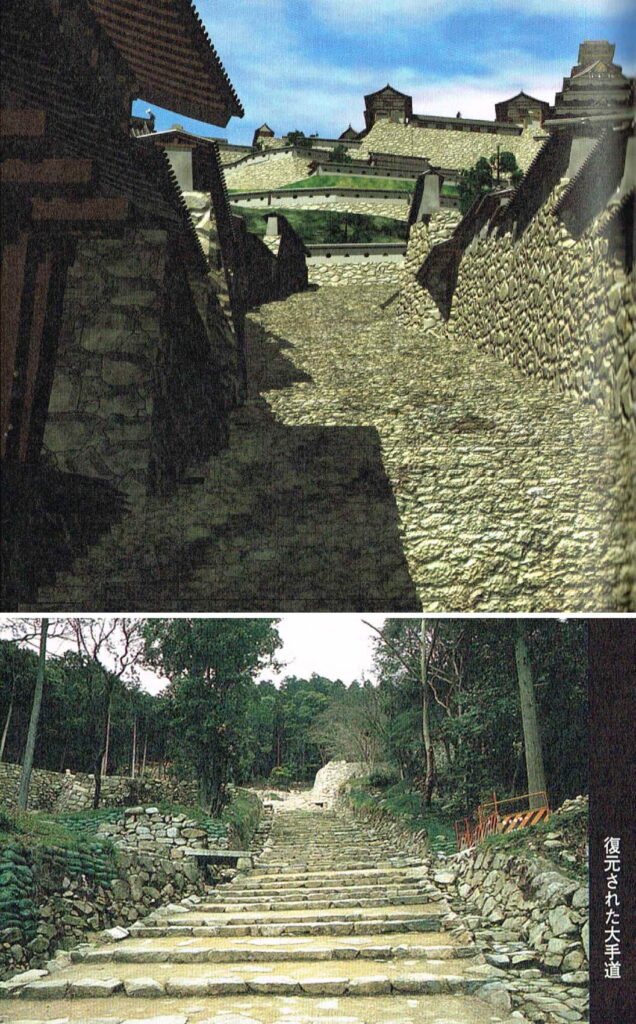

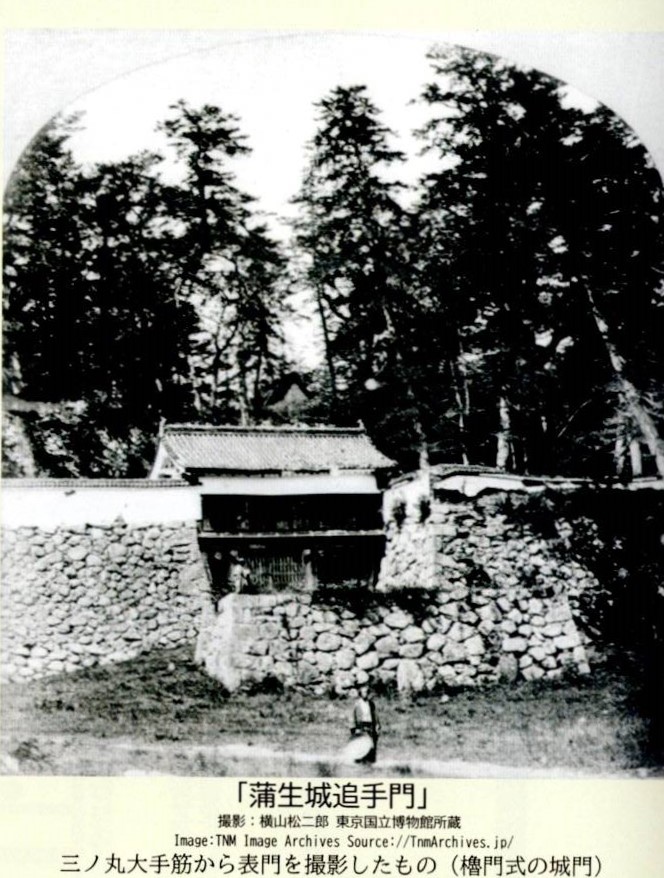

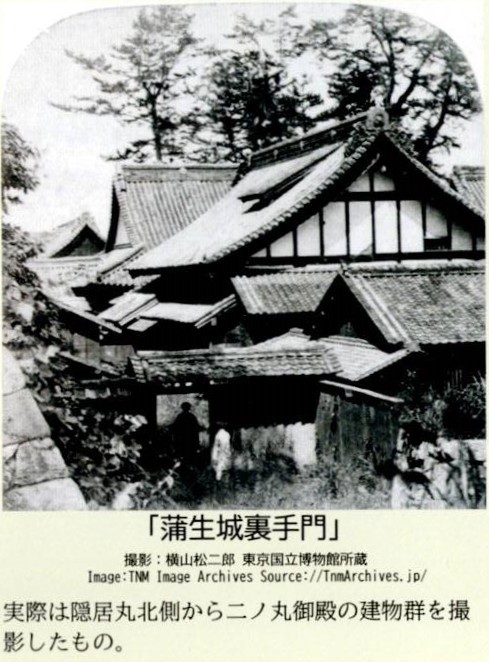

枡形を持たず、表門は斜路。裏門は3つ折れの斜路と階段。

松坂城が「安土城を模した平山城である。」と直ぐに理解できたのは、この枡形を持たない表門と裏門からでした。安土城と同じです。1609年完成の姫路城は平山城ですが、枡形を作るとして造成を行い、枡形を作っています。

正保絵図では5つの櫓しか描いていないのですが、現地の石垣で、櫓台を数えてみると天守を含め13あります。

多門櫓は模型ほどはなくても、古写真のように漆喰の塀が武者走りと共に石垣上部の全てに回っていたはずですので、このひな壇を縁を白い壁でぐるぐる飾る姿は、松山城より賑やかにあり、まっ、姫路城には負けるか?です。

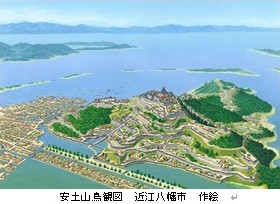

松坂表門が安土城を模している、との論は私が書いている<論考「小説 安土城物語」のネタばらし>を読んでいただけるとわかるのではないかと思うのですが、長いですので、ここでは、近江八幡市が描いた安土城のパース一枚で示します。

●裏門から、二の丸に斜路で登り、二の丸から隠居丸(現状は本居宣長邸)の脇の階段を望む写真を示します。

右の角石の加工は、安土城、秀吉の大坂城よりも確かであり、ここの築石の表面は、河原で拾ってきた丸まった石でなく、平らに割っています。

正面は、本丸の下段の石垣であり、力を示すように表面を平に加工した大きな石をわざと置いています。名古屋城、大坂城でも大石が入口正面に置かれています。

野面積から打ち込みハギへの進化の途中を表している石垣です。打ち込みハギでは築石の周囲の加工をして、間詰石も均等化されています。石切り場での加工統制が必要となりますが、氏郷は近江の穴太衆を使い、ある程度のマニュファクチャリングができていたのでしょう。

奥の人が立っている所が、本丸上段の石垣です。石垣の重層は、その上に白い漆喰壁の重層があった事も示しています。いわゆるコの字の枡形はないですが、右に曲げた階段の上に中御門を置いて、右に曲がる踊り場に登ってきた敵を上から射る機能を持っていました。

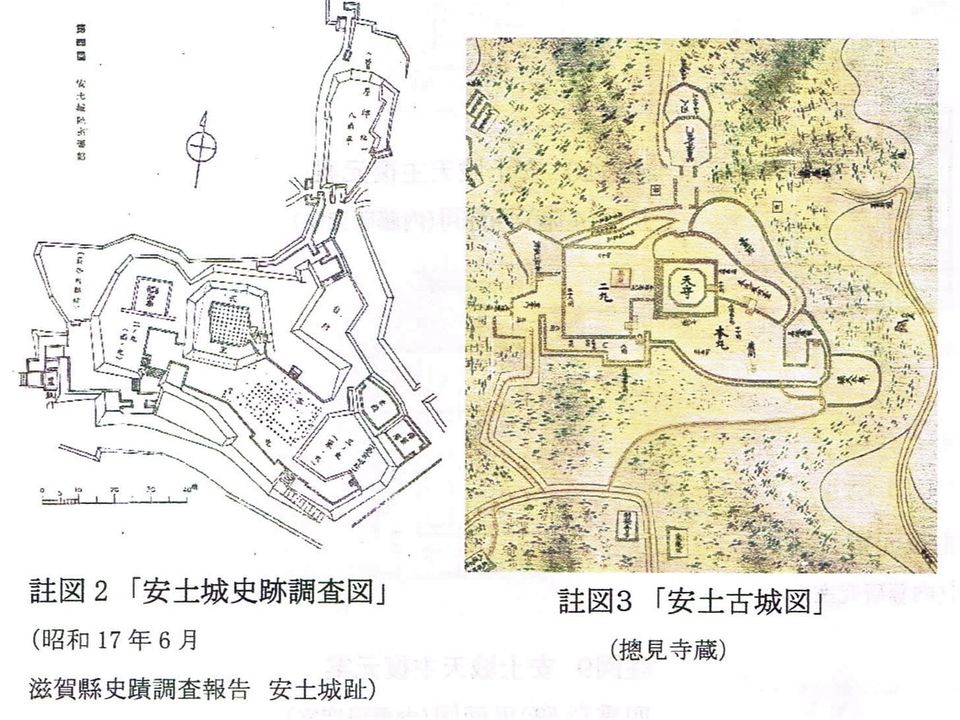

●次に、安土城の古図を見ます。

安土城の伝・黒鉄門も石段の曲がりの先にあり、これを一の門として、二の門、三の門をへて、本丸の白洲に入りました。松坂城の裏門は、安土城の表門とそっくりです。

江戸時代の絵図は、江戸時代の城の定石に従って名をつけています。伝・大手道を登り、伝・黒鉄門をくぐり本丸に入ったあとに、手前に登って伝・二の丸があり、本丸の奥に伝・三の丸があります。天主には、本丸の上段に登ってから天守台の石垣に寄り付き、ようやく天主に登れます。

しかし、伝・二の丸、伝・三の丸は江戸時代の城郭の郭をなしていません。名前だけを「伝」として付けたものです。三の門をくぐったら一つの郭しかなく、その本丸内に上下の段差を設けて、天主、御殿の建築用地を造り出していたのでした。

松坂城も全く同じです。すなわち、山肌を削りつつ地山の固い所を探り、石垣を積んで建築用地を造り出していく、まったく同じ手順を踏んでいるので、その城郭の形も同じ梯郭式となるしかないのでした。

石垣の写真が続いたので、松坂城の石垣技術が進んでいた事を示す、安土城、大坂城、大和郡山城、吉田城の石垣写真を「お城の石垣」から取り出して並べます。角石に注目してください。

松阪の城、城下町を売る事を考える。

石垣だけで見ると、松坂城は伊予の松山城より賑やかにあり、まっ、姫路城には負けるか、です。姫路城となると、郭を形成する塀に櫓がとりついています。この発想は信長の安土城、秀吉の大坂城にはなく、蒲生氏郷の平山城で初めて生まれたのでないかと思います。松坂城より先に作られた平山城は秀長の大和郡山城しか思い浮かびませんが、堀を巡らし、大坂城と同様の輪郭式です。

上にアップした模型は多門櫓だらけで、何とも建築の形としては怪しい限りですが、正保絵図によると少なくとも天守と櫓5つはありましたので、精緻な研究の上での復元模型を期待したいところです。

松坂と同時代である、犬山城の平山城の姿を復元した模型写真を入れます。(高さの縮尺を1,5倍にして高さを強調しています。)塀と櫓を示す絵図があり、それを元にして発掘し、12カ所の櫓・門を模型にしています。私の「犬山城下町」では、石川三吉が1592年に作ったとしています。

安土城では一つの郭しかなく、天主の周りに櫓を建てた事は、信長公記に書かれておらず、発掘でも出てきません。隣に寺を建てているのですから、安土山を天下統治のシンボルとしただけで、城に籠って身を守ることなどは信長には必要がなかったのでした。

しかし、松坂城、犬山城では、小山をひな壇に造成して平山城とするときに、ヒエラルキーに乗っ取った郭が構成され、塀、枡形、門、櫓が生まれたのだと思われます。平城の防御機能を取り入れたのでした。

1590年代に、秀吉の配下が家康の旧領地に、西尾城、岡崎城、田原城、吉田城、浜松城、掛川城、駿府城を作りますが、信長直伝の蒲生氏郷の松坂城は、それらの先駆をなしたものであり、皆が松坂城を習ったものだと思われます。犬山城は木造の国宝を核に城下町で人を集めていますし、他の東海の城も戦後に作った模擬天守を生かし、城ブームに乗ろうとしています。松坂市文化財センターには、是非、以下の犬山市(人口7万人)を真似て、史跡の石垣にスポットを浴びせ松坂市(人口16万人)の都市史を呼び覚まし、誇りを盛って、お城を観光に生かしていただきたいと願うものです。

ブラリ松坂

松阪となれば、松阪牛のすき焼き・和田金と、マドンナ・あべ静江しかない私でした。では、カッコつけすぎですね。松阪の私の記憶は、私とスクエアルンバを踊ってくれたあべ静江の実家を遠望し、ならばと本居宣長の鈴屋を見て、駅前の一升瓶で、七輪の網の上で踊る松阪牛のモツを、畏友河田教授とつついた事です。

これから町をブラリと見ていきます。駅前に「松阪駅観光情報センター」がありますので、まずはそこで、街歩きのパンフをもらいます。「豪商のまち松阪 観光交流センター」のタイトルと2時間コースの見るべきものを追うと、松阪市は「豪商の民家」を観光のウリとしていることが分かります。

駅から城跡まで1kmもなく、このコースを歩くだけなら2kmしかなく、2時間で城下町探訪がこのようにできるならうれしいですが、それぞれをきちんと見て回るなら、5~6時間はかかりましょう。

寺町

駅正面には昭和のアーケード街が残っており、目を凝らして駅前にあった一升瓶を探しました。居酒屋より寺の看板が目立ちます。右手には白い壁が延々と続いています。奥に大きな寺の屋根が見えますので、先に寺をめぐりました。駅からのお客様を塀と墓でお迎えする松坂なのでした。

街のはずれに寺町を固めるのは、秀吉の京都が有名ですが、その3年前に氏郷は寺で町の防御をすることを実施していました。京都はさらに東に河原町通りができ、寺町は繁華街となりましたが、松阪は鉄道をひき、さらに都市のエッジ感を強くしてしまいました。寺はアーケード街以外は移動することはなかったのでした。

町人地

大正9年の白地図と宅地割り図を見比べると、町の様子がよくわかります。武家地は畑か工場になっています。町人の町屋の間口は小さいままに宅地割りは引き継がれています。

伊勢街道沿い

アーケード街を直進し、和歌山街道・伊勢街道の交差点で右折し、町の中心、伊勢街道を北に歩きました。日曜日ですが人の影がありません。街道の中心だとばかりに5階建てで聳えて立つ「和田金」には、わざわざ通りをよぎって近づき、ロビーを覗きました。メニュー「寿130g19700円」の写真を記念に撮りました。いや、安いと思いますよ。ドウゾ。

本町の交差点で、大手道が伊勢街道に当たります。右に城山が見えます。道路は拡幅されていますが、正保絵図でも曲がりつつ太い大手道でした。角に松阪市産業振興センターがあり、1階で、手織り織機の体験(1時間1500円)ができます。平屋建ての休憩所がなんとも「松阪市として観光の為にすることない」を表しています。展示の売りは三越百貨店のライオンです。

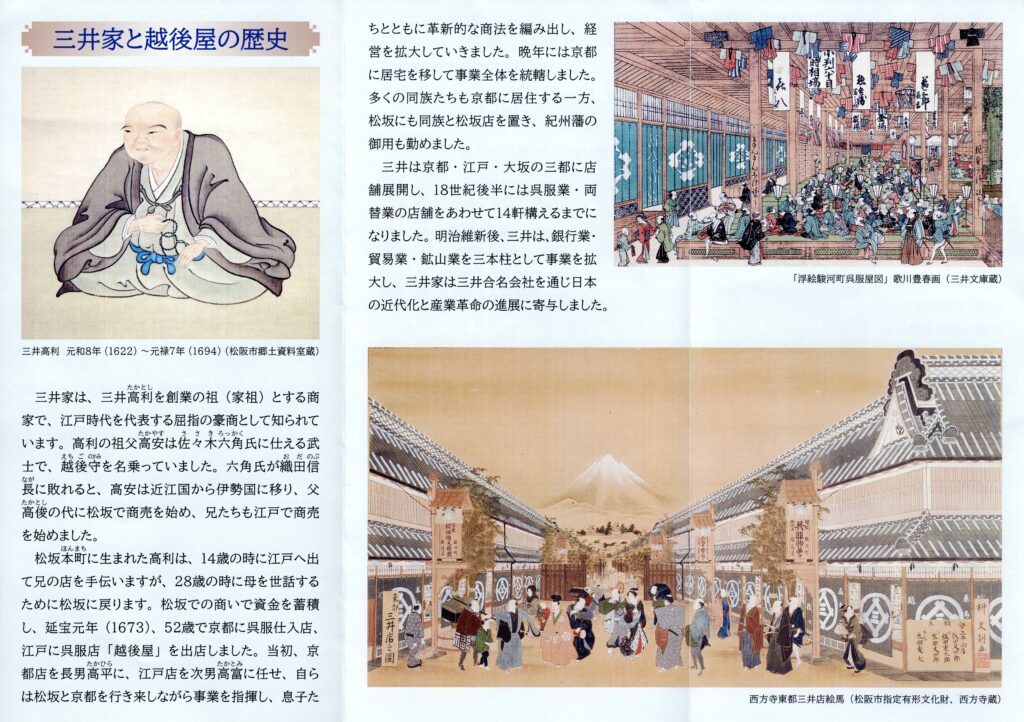

三井財閥の租とされている三井高利にちなんで、ここに三井家の霊廟を作っていました。資本家は松坂にいるままに、番頭が江戸、京都、大坂で稼いでいたとの解説でした。もっとも三井高利の墓は京都にあるそうです。

交差点を過ぎると、道幅が狭くなり、路面に色がつきます。現代の伊勢街道・和歌山街道の166号線は、松阪の町に入ってきていません。いよいよ、城下町です。町屋の間口は3間が普通だったようです。長屋ではありません。阪内川に近い所に豪邸がありました。 ここは町はずれではなく川向うにも松阪の町がつながっていたのでした。

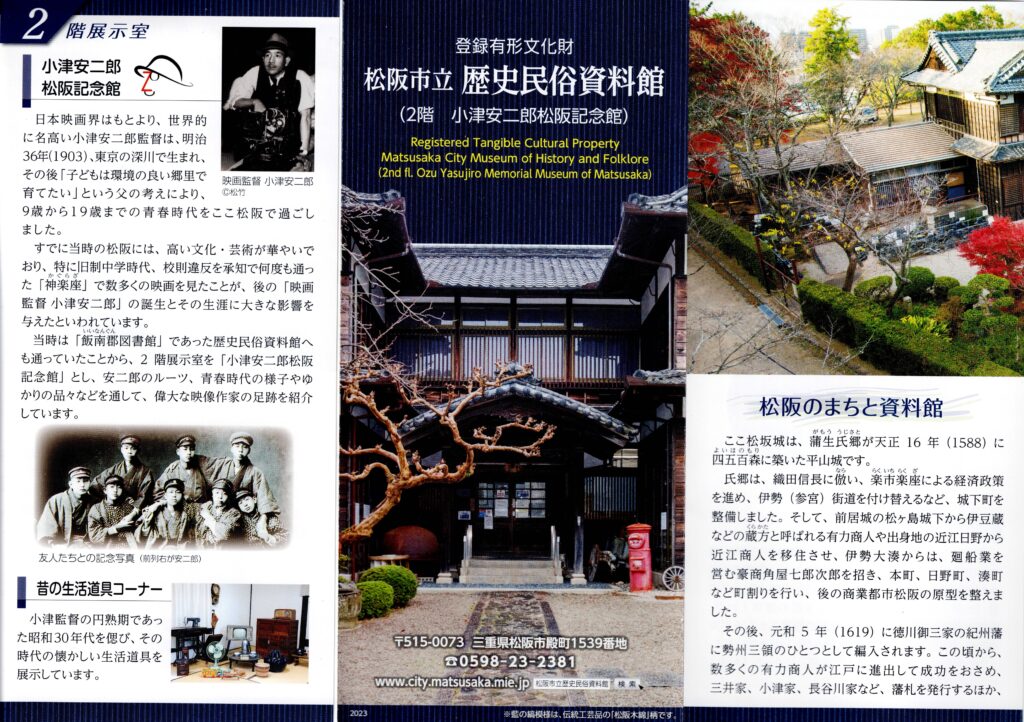

この小津清左衛門家は、1653年に江戸の大伝馬町で小津屋紙店を創業し、その後、その隣に伊勢屋木綿店、向い側に大橋屋紙店を開業しました。この3店には、松阪周辺から雇い入れた110人余りの従業員が働いていました。松坂の豪商とは、この小津家に、三井家・長谷川家・長井家です。映画監督の小津安二郎は深川生まれですが、小津家の分家であり、松阪で小中を過ごしました。

朱色に塗られ、擬宝珠までついている松阪大橋を渡ります。こちらから見える伊勢街道はまっすぐです。伊勢街道は氏郷が沼地を埋め立てて引っ張ってきたのですから、このように、計画道路は真っすぐなのが城下町として普通なのです。ではなぜ、松坂の城下町に入ったら湾曲したのか、不思議です。

魚町

魚町橋から魚町通りを見ると、道は下がって曲がっています。江戸時代は3間6mの道幅だったのでしょうが、拡幅をそれぞれにしているので曲がったのでしょう。都市計画的に伊勢街道のように一気に拡幅できれば、まっすぐになったのですが。

手前右側に日本家屋の「牛銀」があり、着物姿の仲居さんが表に出ています。30年前に仲居さんが調理してくれたすき焼きを一枚だけ食べた記憶があります。今でもモモ2枚で1万円だそうです。

大手道近くに豪邸・旧長谷川治郎兵衛家があります。魚町も両側町であり、大正9年の地図を見ると賑わいは伊勢街道に負けずあったのでしょう。

長谷川家、屋号丹波屋は、松坂木綿屋として1675年に江戸の大伝馬町で創業しました。その後、江戸で木綿問屋を5店舗を持ちます。大伝馬町には木綿問屋が70軒ありました。仕入れの為に三河国平坂(へいさか)(愛知県西尾市)にも店を持ち、この店には、120人余りの従業員が働いていました。

当主は江戸にでず、人を送り、松坂の旦那として遊びました。彼らの町の財力、余裕が、国学の本居宣長を生んだのでしょう。

背割り側溝の左側は武家地であり、明治になってから長谷川家が購入して、日本庭園にしました。

魚町3丁目です。交差点で道がずらされていますが、これは道路の拡幅ではなく、伊勢街道に平行な魚町通りより、伊勢街道から城に向かう道を優先するという印でしょう。犬山など城下町の所々にあります。魚町の道幅は、2間、4mだったかもしれません。

新座町

和歌山街道の内側に新座町という片側町を作ったのですが、明治になると、一つの国として紀州和歌山と勢州松坂が緊密に連絡を取る必要はなく、和歌山街道より、名張から関西に入る伊勢街道の方が活発に使われます。この写真は新座町通りの西側、武家地の町屋の奥行きを示すものです。間口は3間のままで、このような町屋が武家地にも作られました。

上職人町

伊勢街道の東に職人町通りを通して、両側町を作りました。上職人町、中職人町、下職人町とあります。

左写真:正保絵図にもある排水代わりの川は今も上職人町の北を流れていました。

中写真:通り幅は、建築のたびに拡幅されており、通りとしての一体感がありません。

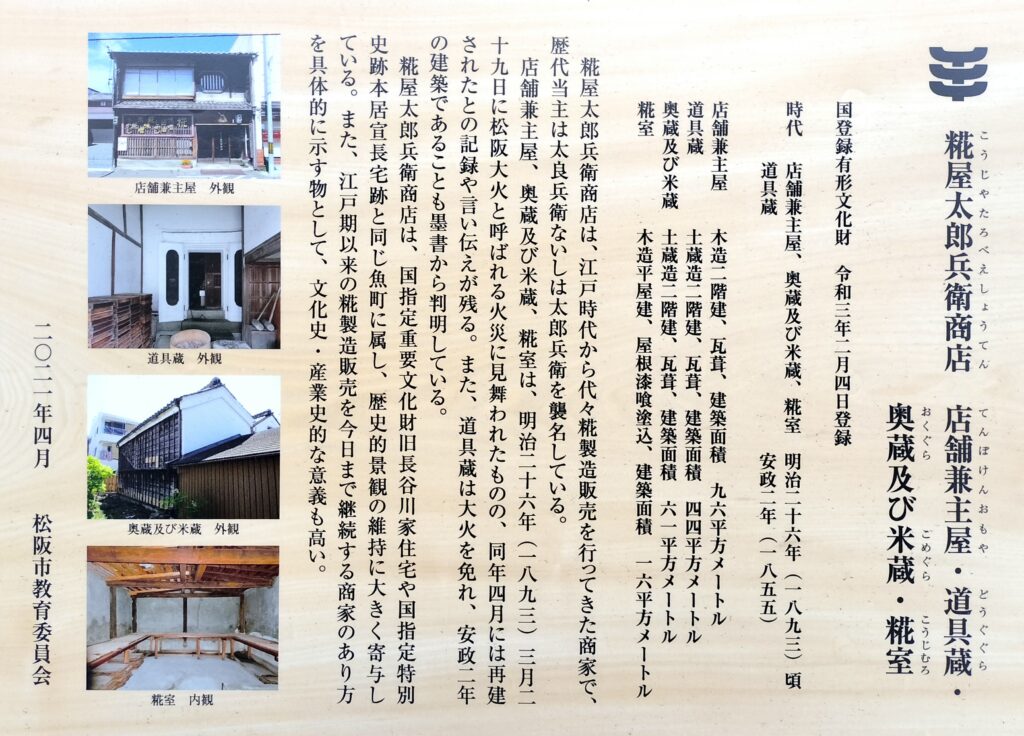

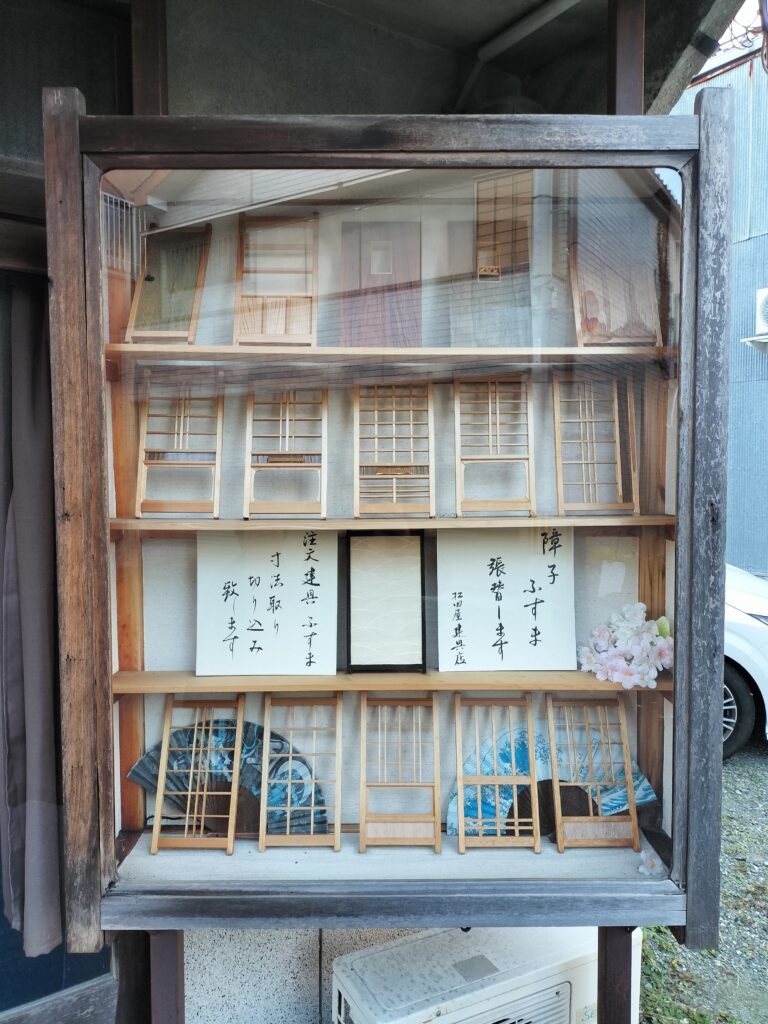

右写真:障子屋さんの通りへのショーウインドウに、まさに職人町を感じました。

武家地

畑や工場になって荒れるのが武家地の常ですが、ここ松坂は違いました。

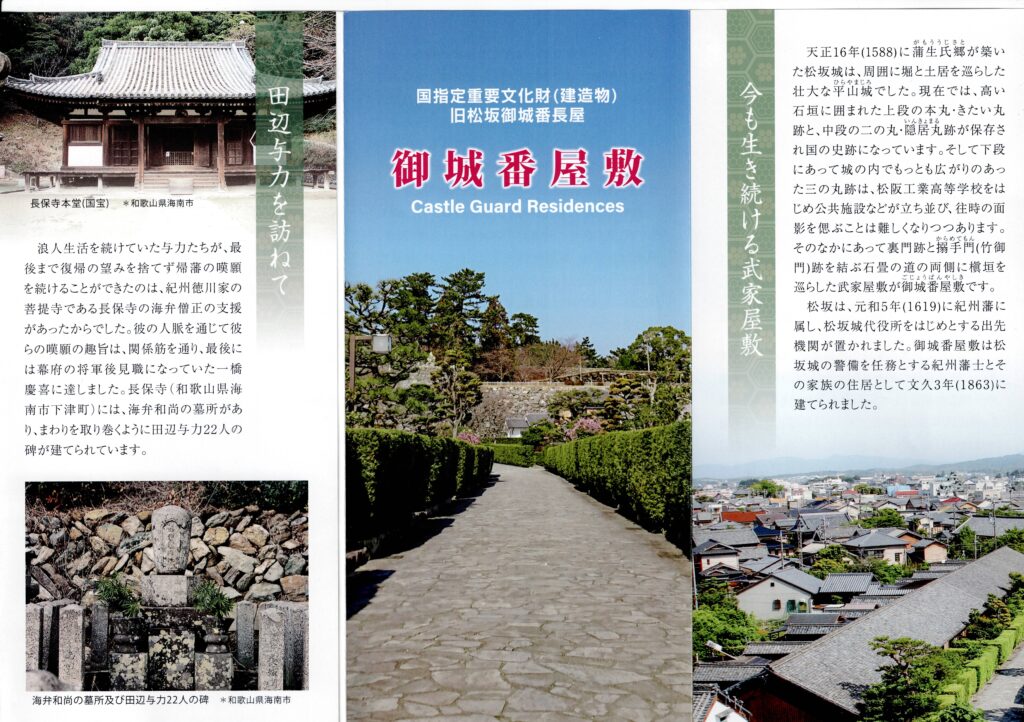

御城番屋敷

明治なって、弱小の武士が結社を作り、長屋(屋敷ではない)を保全し、今も賃貸住宅として貸し出しているなど、まったく信じられない事がされています。まずは燃えなかったからなんでしょうね。

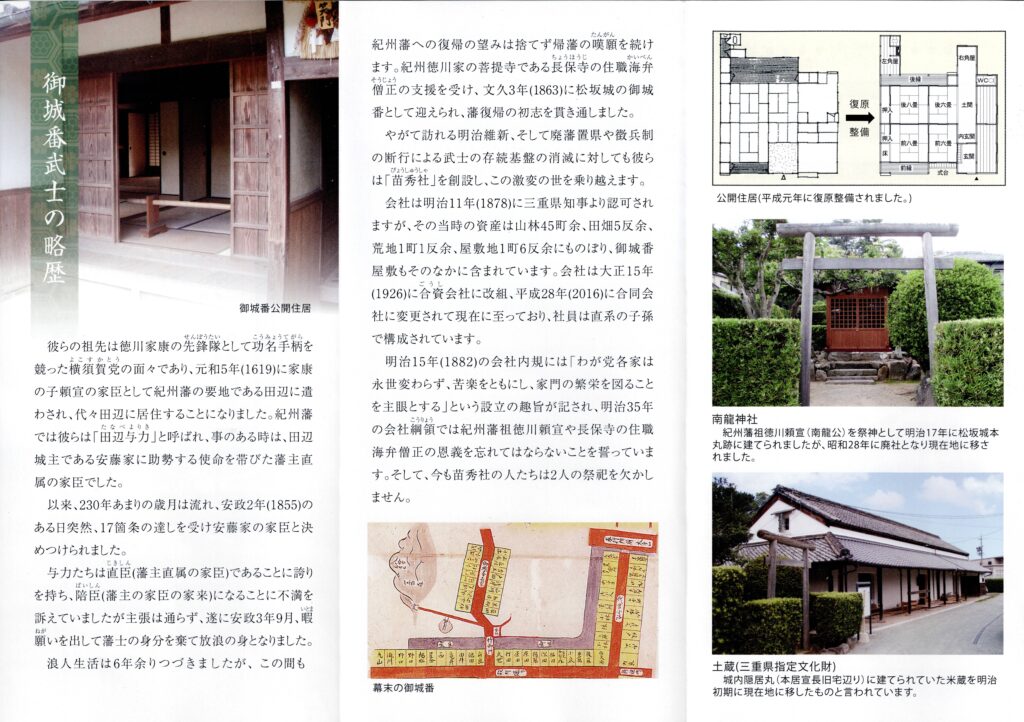

殿町。城郭と認識させた水路と土塁の合計幅16mは、どこにも見えない。

御城番屋敷を抜けると、垣根をもつ侍屋敷の雰囲気の住宅街があり、水路の脇に城郭の絵図が貼ってありました。この幅3mの水路では、幅16mの姿を想像できません。明治になって早々に埋められたのでした。排水路の深さはわずか2mでしかないと、文化財センターの発掘記録にあります。

ブラリと城郭

すでに、城郭の説明の為に写真を選びアップしていますが、残りもここにアップしておきます。

築石は、表面が丸まっているのが多く、河原からの石のようだが、一個が大きい。

当然、間詰石が多く入るのだが、角石近くなると、表面がのっぺりした割石になる、

そして角石は四角く、ぴったり重なるように加工がされている。

本居宣長 鈴屋

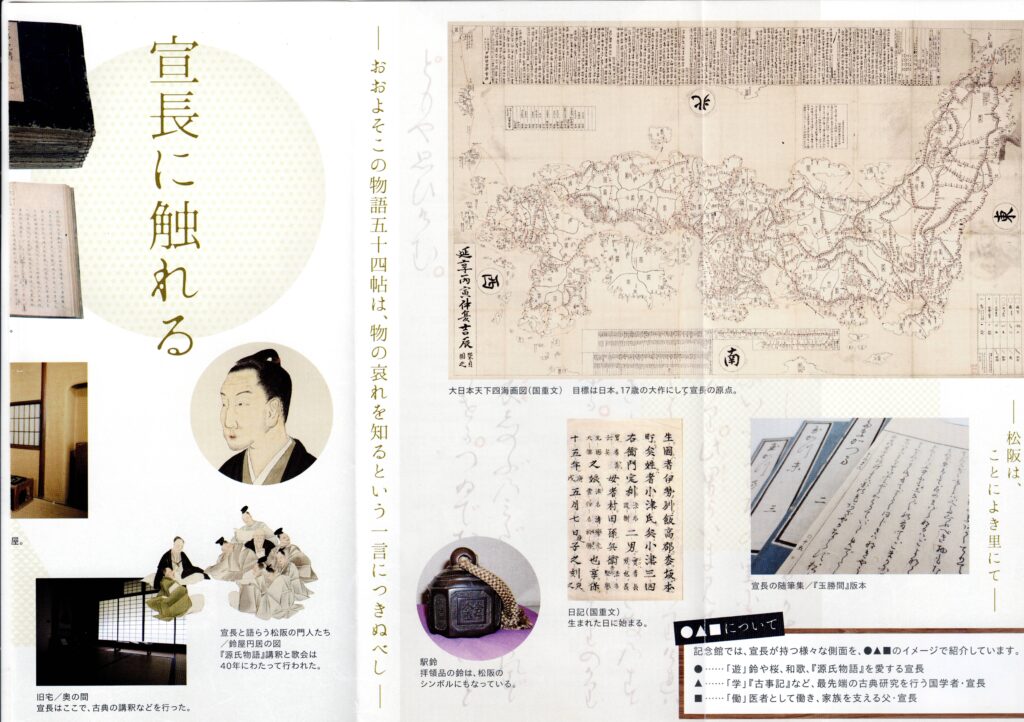

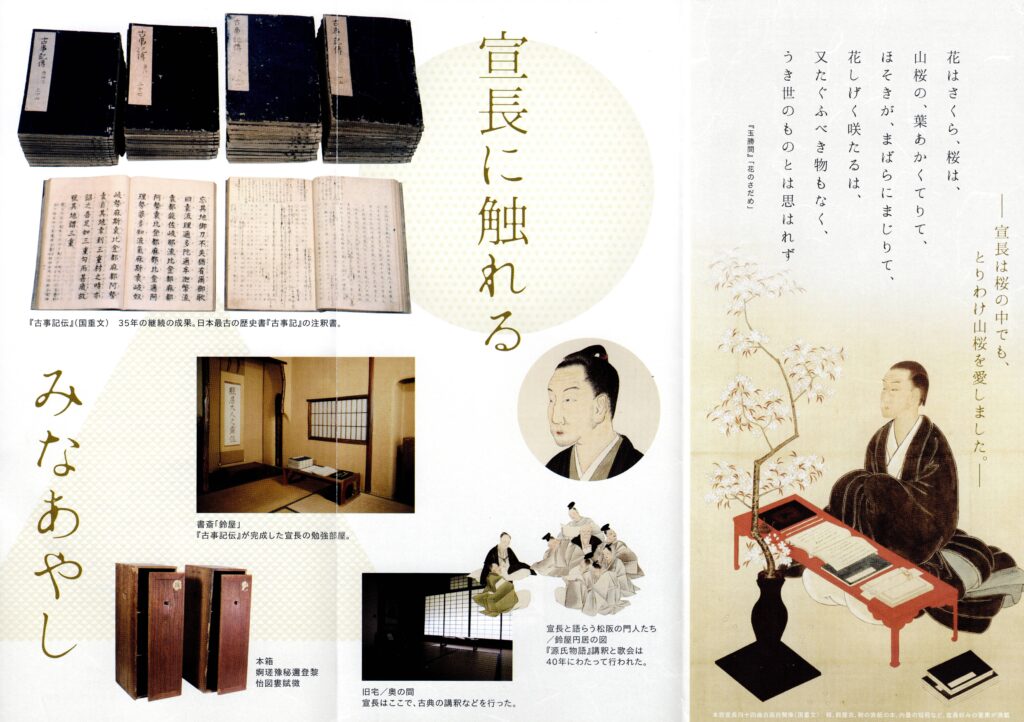

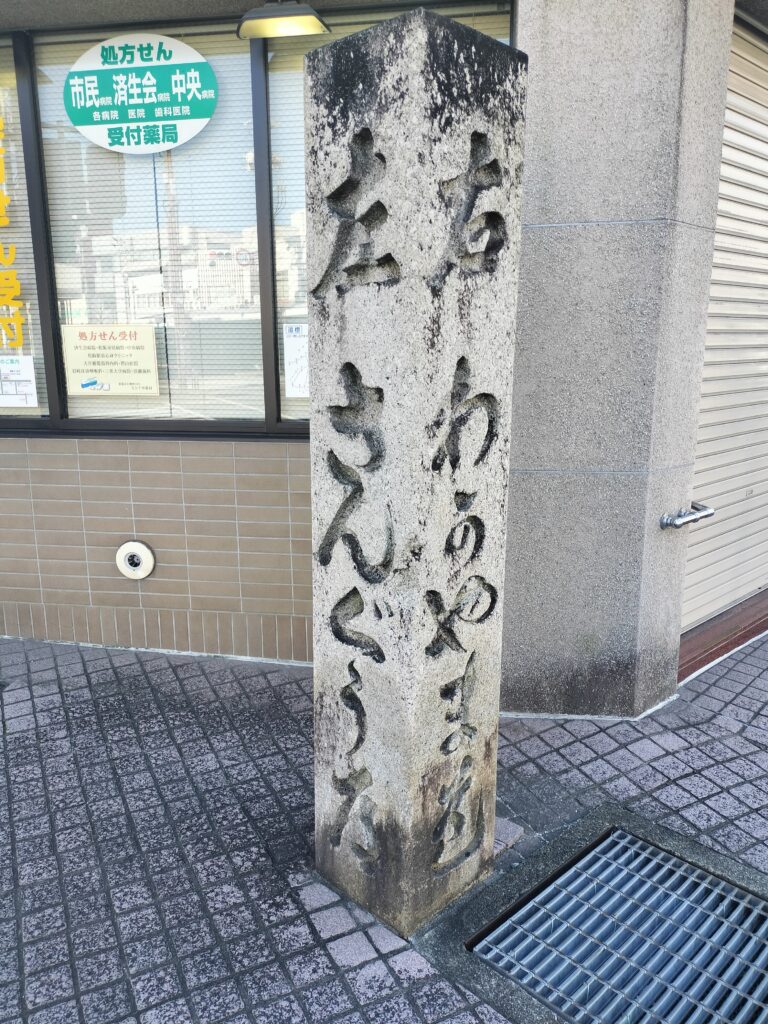

偉大な本居宣長(1530~1801年)の研究は今もされていて、彼の子孫が寄付した宣長の記録を求めてここ本居宣長記念館に来るのだそうです。彼が医者で生計を立てていたのは、魚町であり、石碑が今も建っています。松坂城の城郭、隠居丸に鈴屋は移築されています。

紙問屋の小津家の次男として生まれ、10歳で父を亡くし、15歳で叔父の経営する江戸店に出るも17歳で戻り、義兄が死ん後に一旦跡を継ぐのですが、店を処分し、22歳の時京都に医者修行に出て、27歳から医者として小津本店の隣地で一生を過ごします。