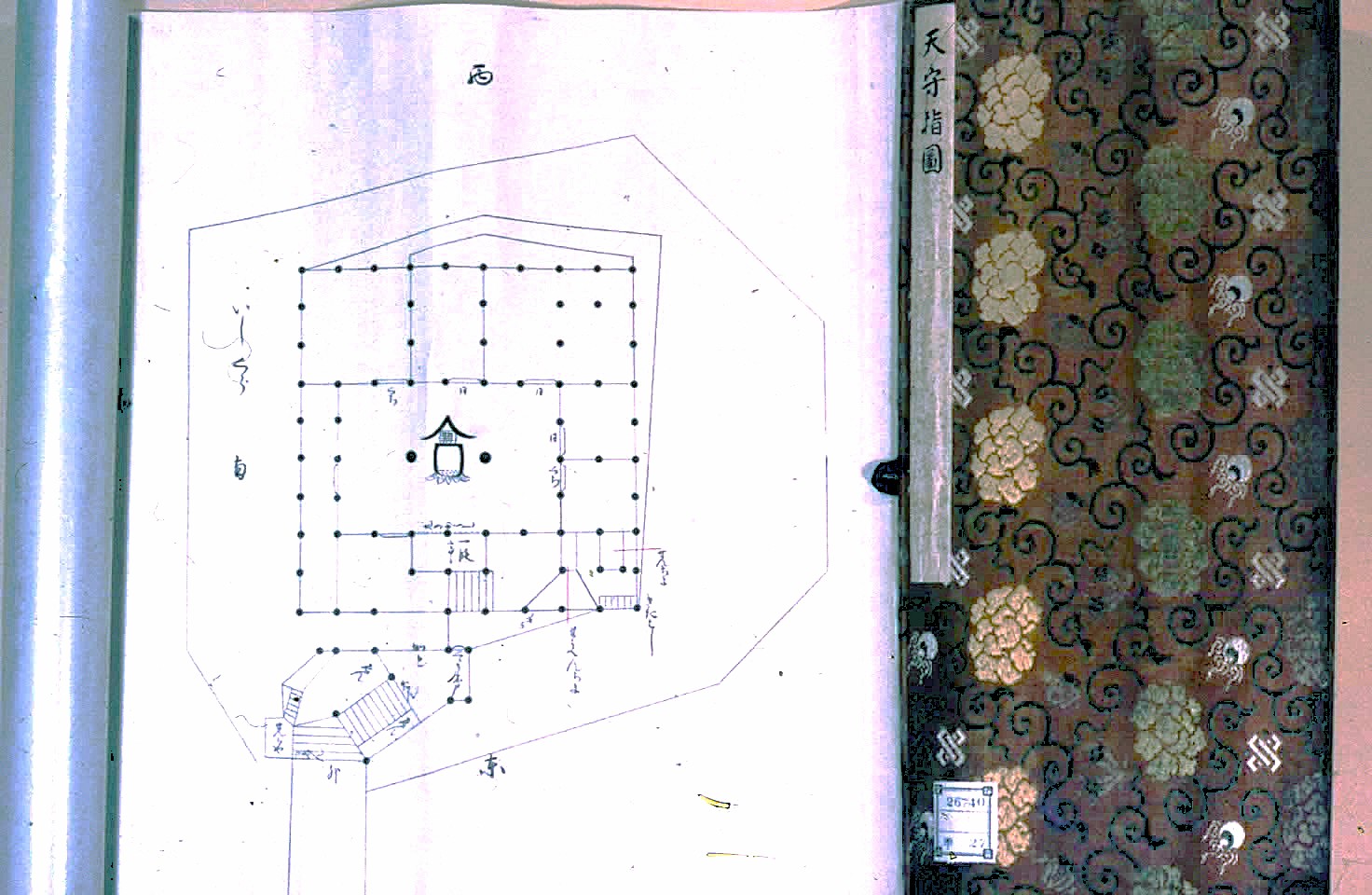

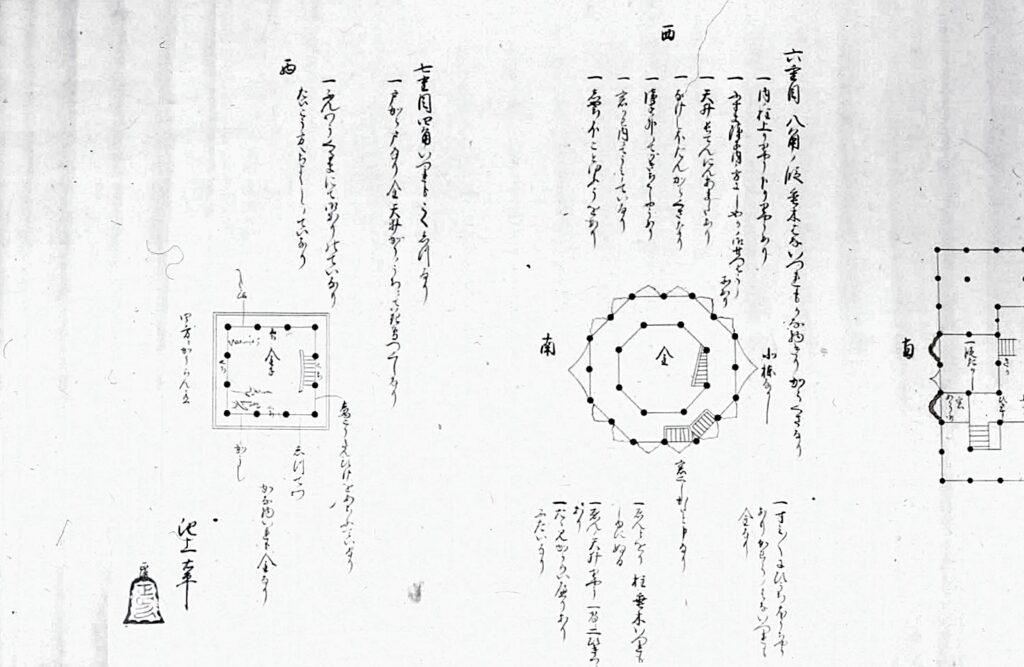

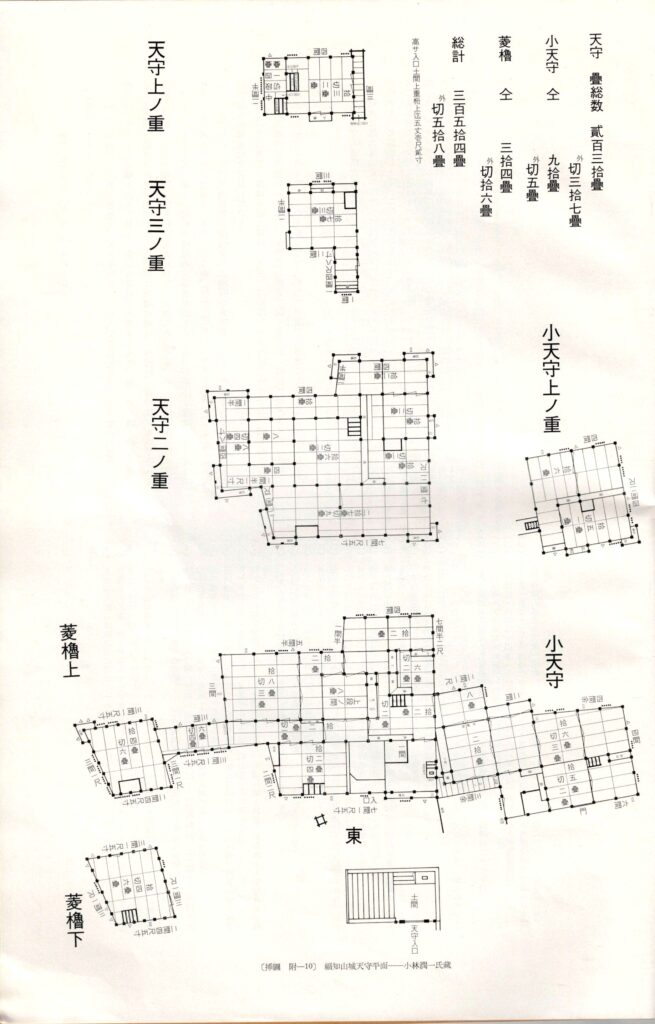

- 静嘉堂文庫からこの巻物を内藤先生が発見した時、1969年の先生の驚きを感じてください。大工の家に代々伝わる宝物の様相です。

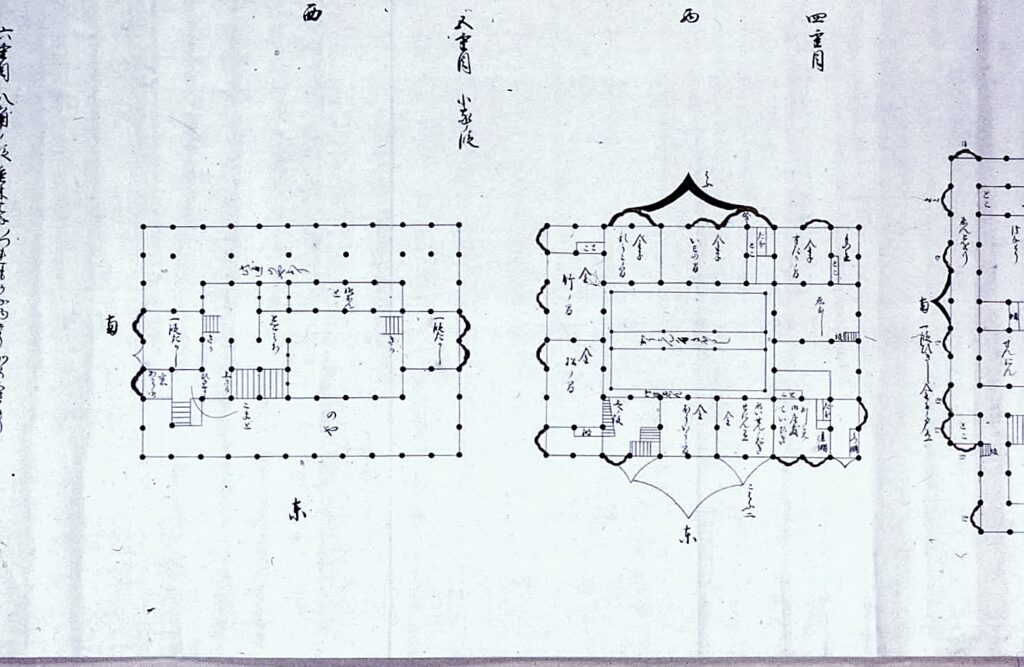

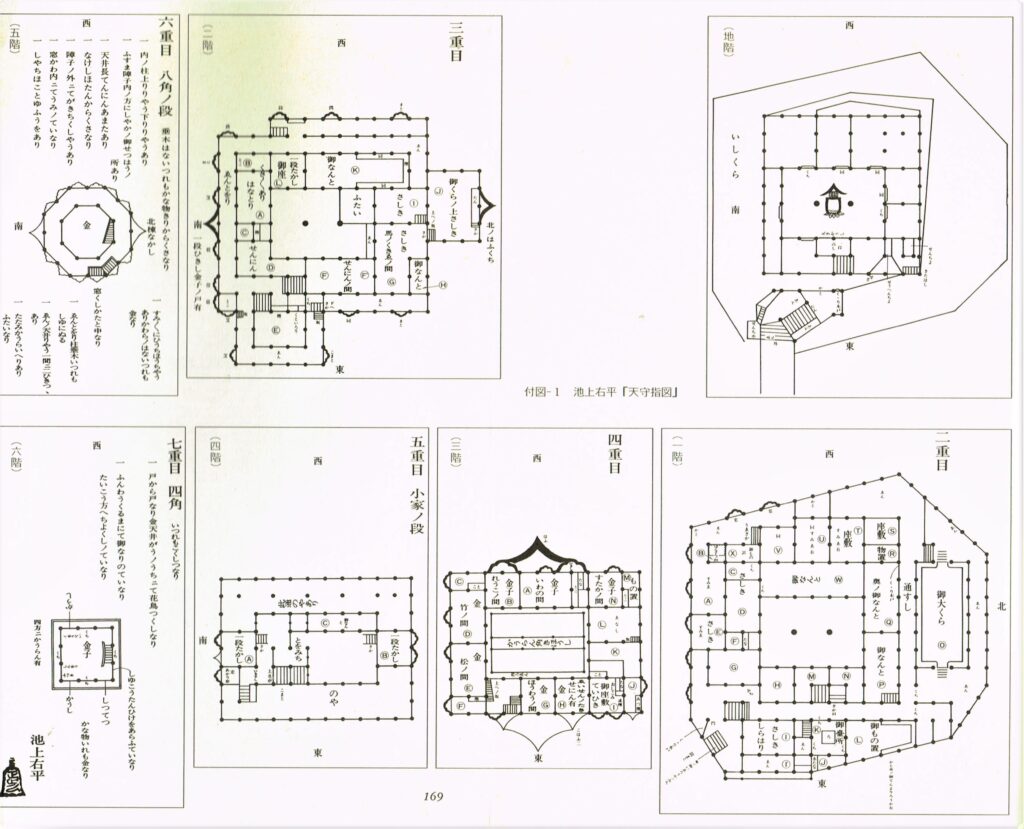

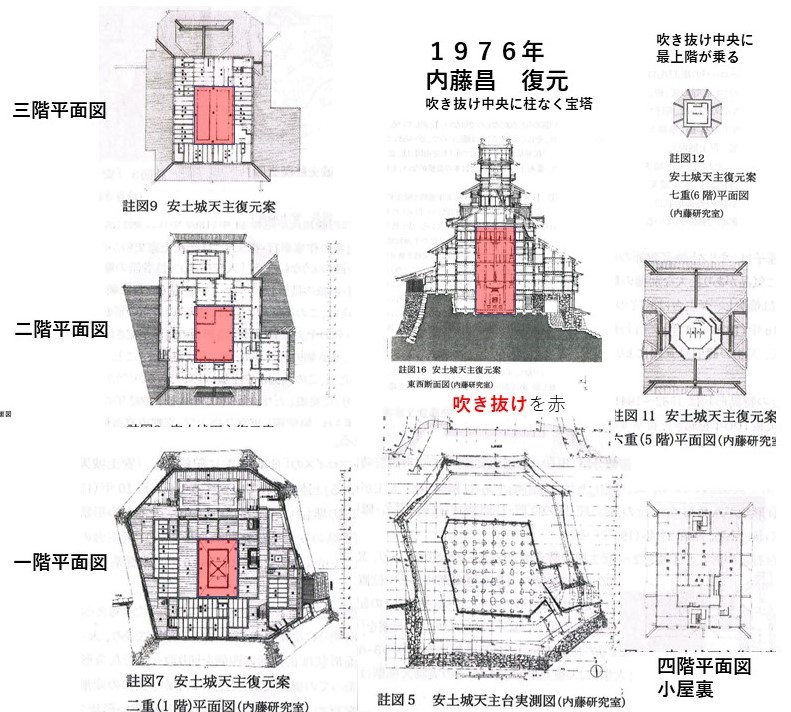

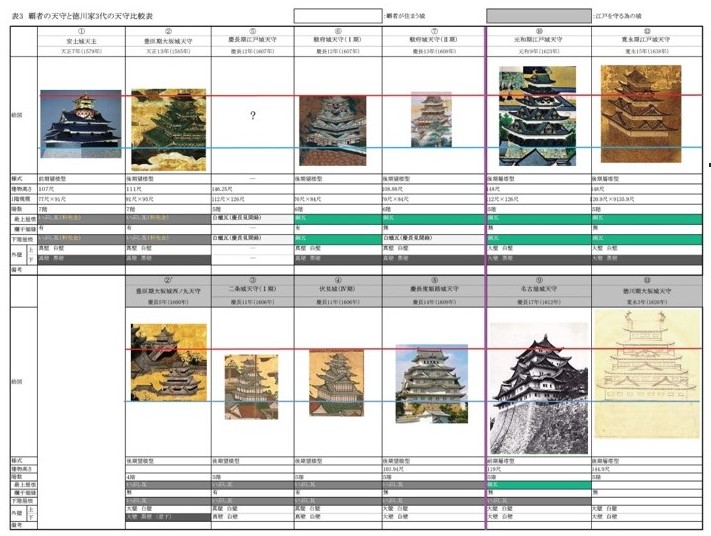

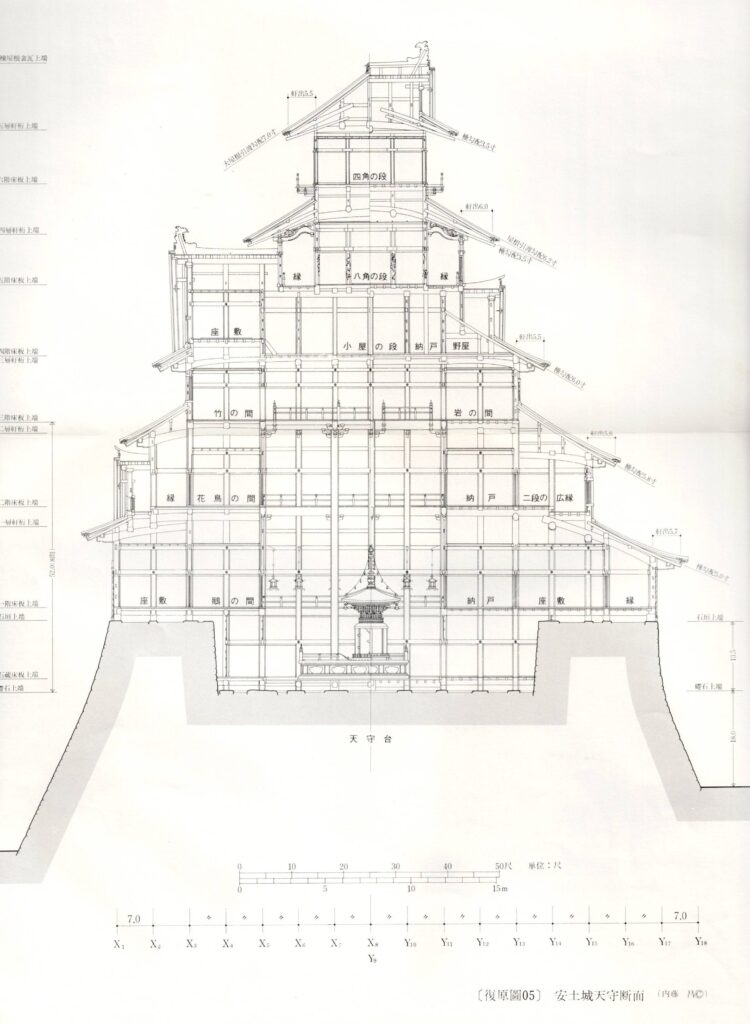

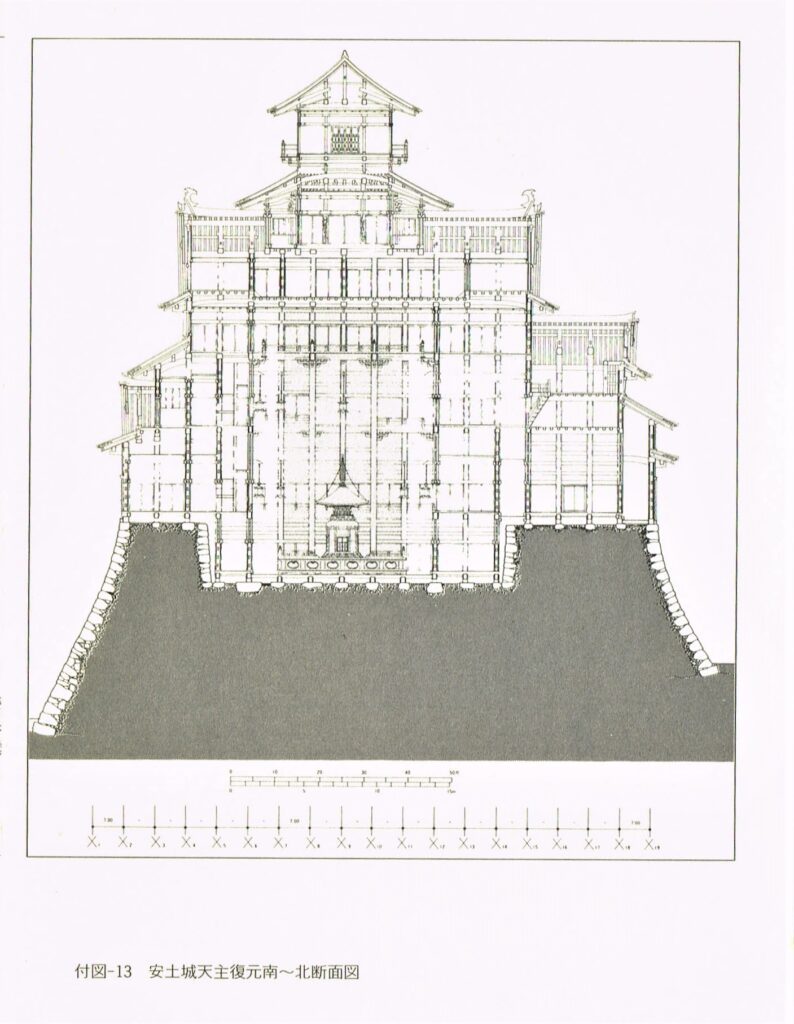

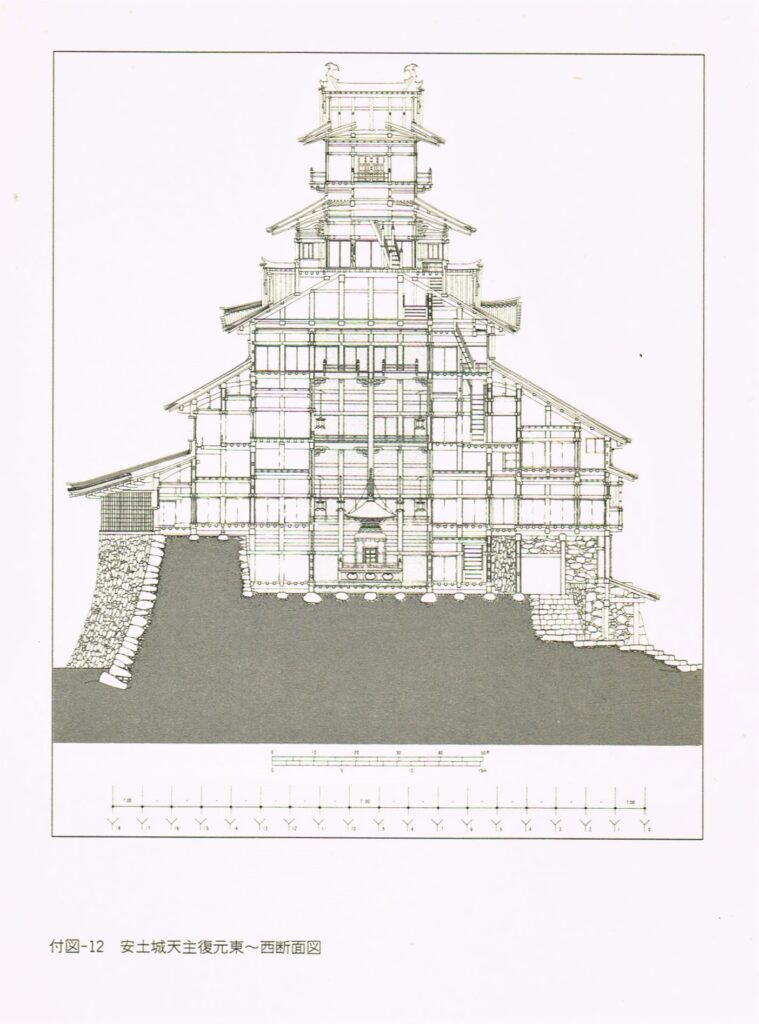

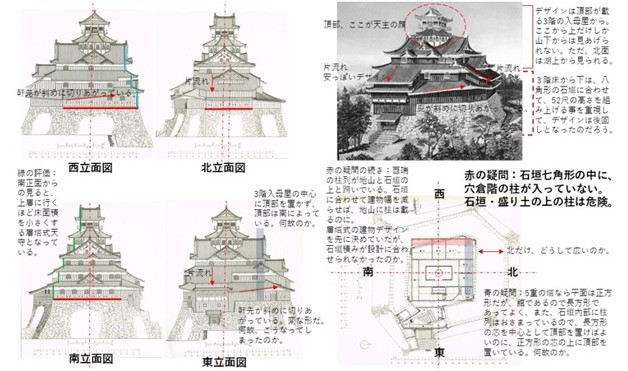

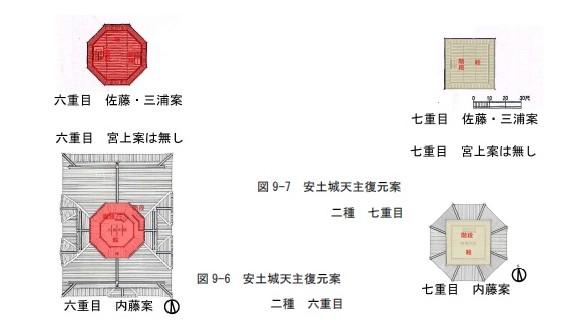

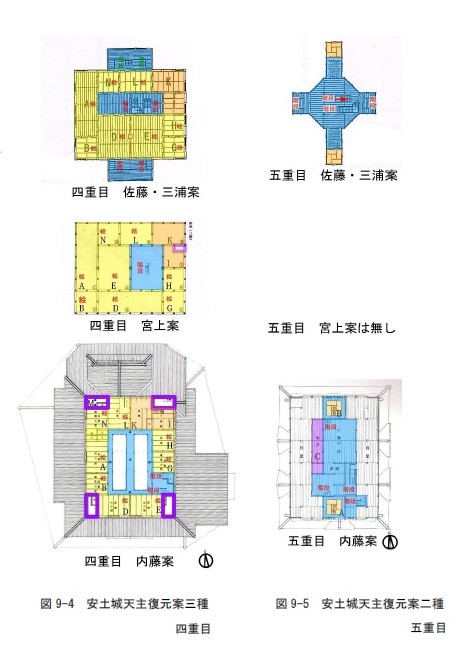

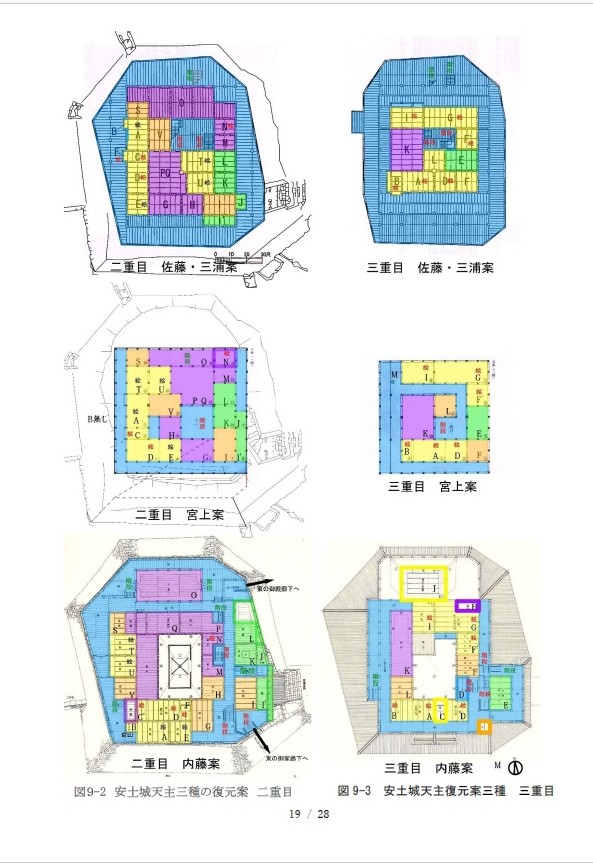

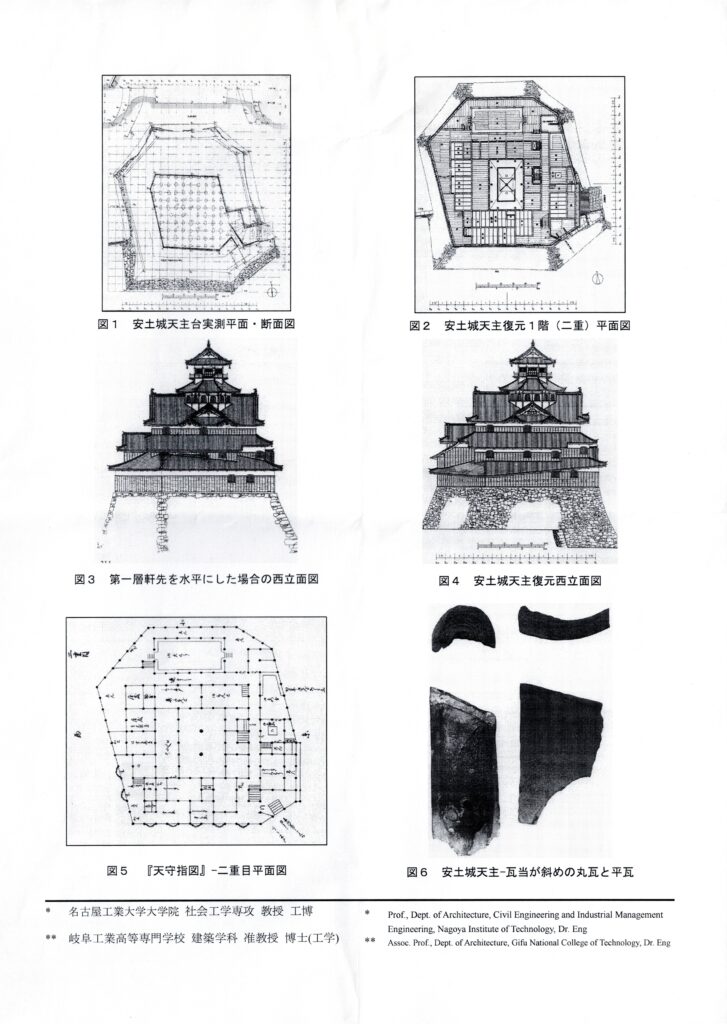

- 内藤復元案、宮上復元案、三浦復元案の平面図を並べます。

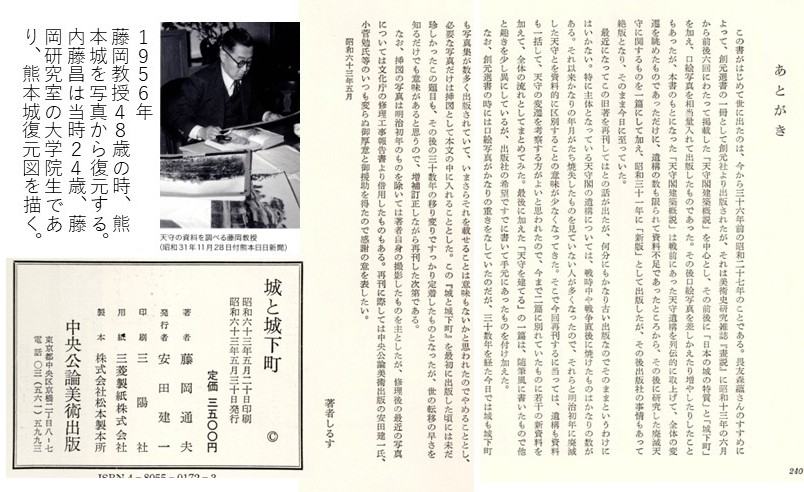

- 藤岡道夫(1908~1988)先生の内藤昌(1932~2012)「1976年国華;安土城の研究」への評価、1988年。2025/03/18記

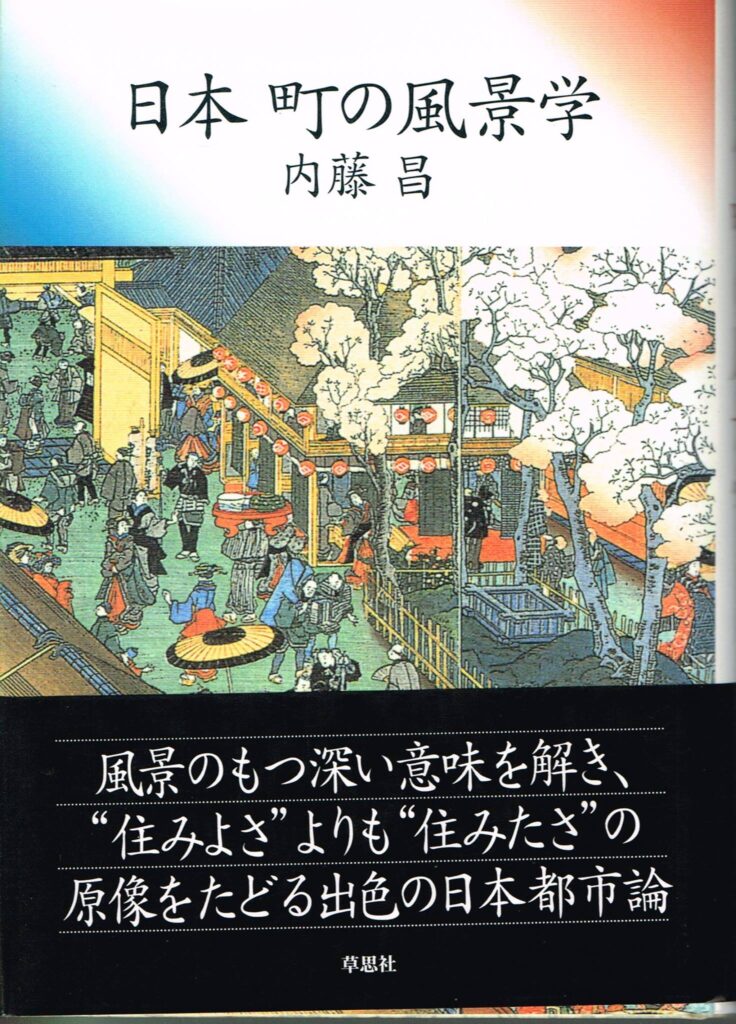

- 「日本 町の風景学」内藤昌 著 2001年5月 草志社 刊 2017年8月23日 FB記

静嘉堂文庫からこの巻物を内藤先生が発見した時、1969年の先生の驚きを感じてください。大工の家に代々伝わる宝物の様相です。

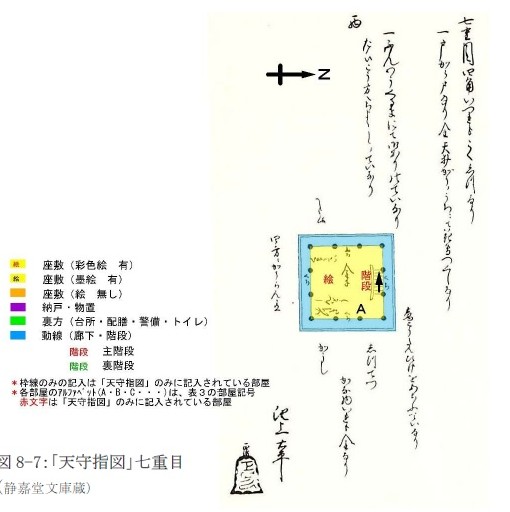

八角平面の「天守」とあれば、直感で安土城天主なのですが、ここから、1976年国華での「復元 安土城」の発表まで、内藤先生は7年を要しています。

天主見聞記が書かれている「信長公記」類本の資料批判を、歴史学にのっとっておこない、それと大工の残したこの「天守指図」との整合性を見ないといけないのですが、昭和15年~17年の安土城発掘を行った城戸教授(歴史意匠研究室)から内藤先生(当時は研究室助教授)への指示は「なにをおいても、残った石垣の測量だ。」でした。私もトランシットを担いで八角形の天守台に登りました。「天守指図」が大工の設計図であると言うためには、「石垣測量」と「信長公記」との3点での相互比較が必要であり、ほとんど一致していたのですが、一致していないところの理由の解明に時間を要してしまいました。

昭和の発掘調査をしている城戸久先生ですが、先生の復元案は八角形でなく四角形でした。残っている石垣が八角形なのですが、八角形の天守などありえないと思うのが普通です。ですので、1977年に、宮上氏が「内藤復元は間違っている。天守指図は金沢の大工が現地を見て、信長公記の記事から妄想で描き出したものだ。」と四角形の天主復元案を発表したのは、私は至極もっともな事だと思います。内藤復元案に疑いを持ち、ならと自らの案を示して論をはるのは、学問の発展に繋がります。

そして、内藤先生が7年かけて行った書誌学「復元的研究」により、「天守指図」は大工による図面であることが証明され、「天守指図」でしかわからない図面情報から、驚愕の内藤復元案が生まれました。

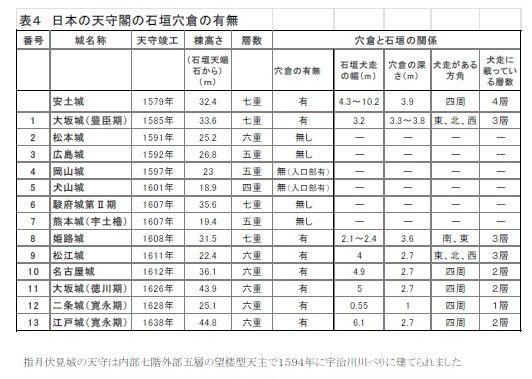

内部に4層の吹き抜けを持ち、その吹き抜けには、石蔵階に宝塔、二階に舞台、三階に橋と勾欄がありました。いずれも「信長公記」には書かれておらず、その書かれていないことから、宮上氏は「天守指図は大工の妄想だ。」と決めつけて論を進め、宮上復元案を作ったのでした。宮上氏は「中央に礎石がないのは、そこに掘立柱があったからだ。」と復元しましたが、昭和17年の発掘記録の「掘立柱はなかった。」を裏付ける再度の発掘が2000年に行われました。

宮上氏は1998年にお亡くなりになり、この「掘立柱はなかった。」の発掘を見ることはできなかったですが、内藤先生からの反論「金沢の大工が遺跡を見に来たとしても、床叩き漆喰が昭和15年まで残っていたという事は、天主が燃えてから、礎石は壁土、崩れた石垣、樹木に覆われていることを示しており、八角形の石垣、7尺ピッチの礎石、クランク状の登閣御門は見えていない。意外性が強いからとして疑問視するは、従前の歴史観を完璧なものとしない限りにおいて、歴史研究自体を否定することになる。」に対して、再反論する事はありませんでした。

内藤先生の科学する「復元的研究」の価値を宮上氏も否定していません。できません。「内藤昌が発見したという天守指図がそもそも怪しい。」とでしか、宮上案を提示できなかったのです。以後、50年間内藤復元案に疑いを持ち、自らの案を示して論をはる方はおられません。

内藤復元案があるので、建築素人のイラストレーターでも「信長公記から復元した。天守指図は偽書だ。」と言って、形を作るのは容易にできます。見た目、ちょっと変えればよいのですから。

内藤先生は内藤復元案を著作権で縛り、「鉄壁の守り」「最後の切腹の場」のなどの文字が躍る好事家の雑誌には先生の案を載せないようにしました。したがって、安土城を相変わらず「幻の天主」で売りたい出版社は、半世紀前の「天守指図」を忘れたふりをするのでした。

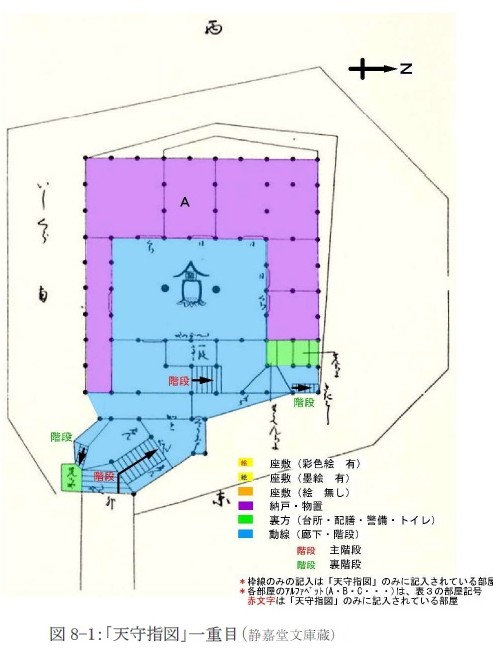

このブログは、有識者に「天守指図」を思い出してもらおうと、部屋の用途が浮かび上がるように「天守指図」に色をつけています。図の中を信長になったつもりで是非歩いてみてください。

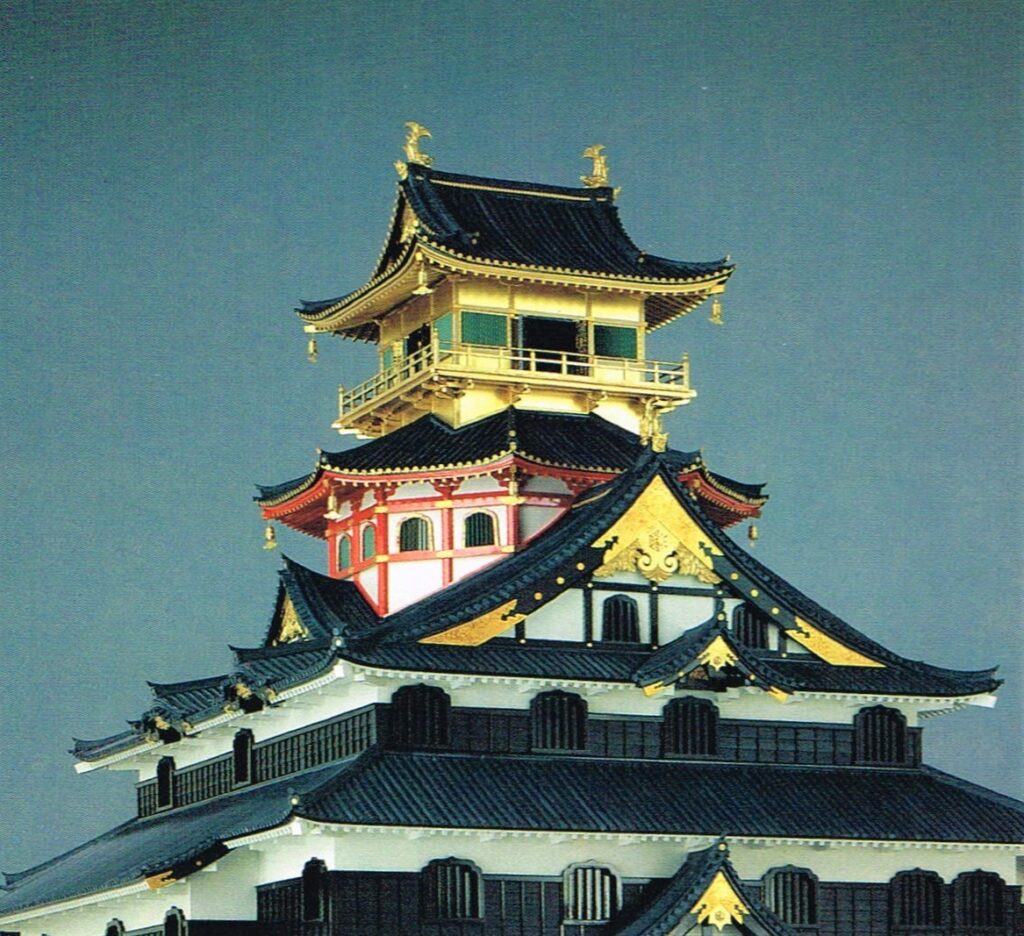

1976年の内藤先生の学問の成果「発見した天守指図による、復元案」は、16年後の1992年のセビリア万博の原寸模型、20分の1の雛形(宮大工による模型)によって広く流布され、内藤復元案は史学学問領域での定説となりました。模型、雛形は30年以上、今も同じ安土にあります。

もちろん「復元的研究」ですので、あくまでも内藤復元案であり、史実ではありません。そういう限界を有した案ですが、近世の扉を開けた覇者、信長・秀吉・家康が作った天守の嚆矢として、ビジュアルに示してくれる内藤復元案の価値は今も高いままです。

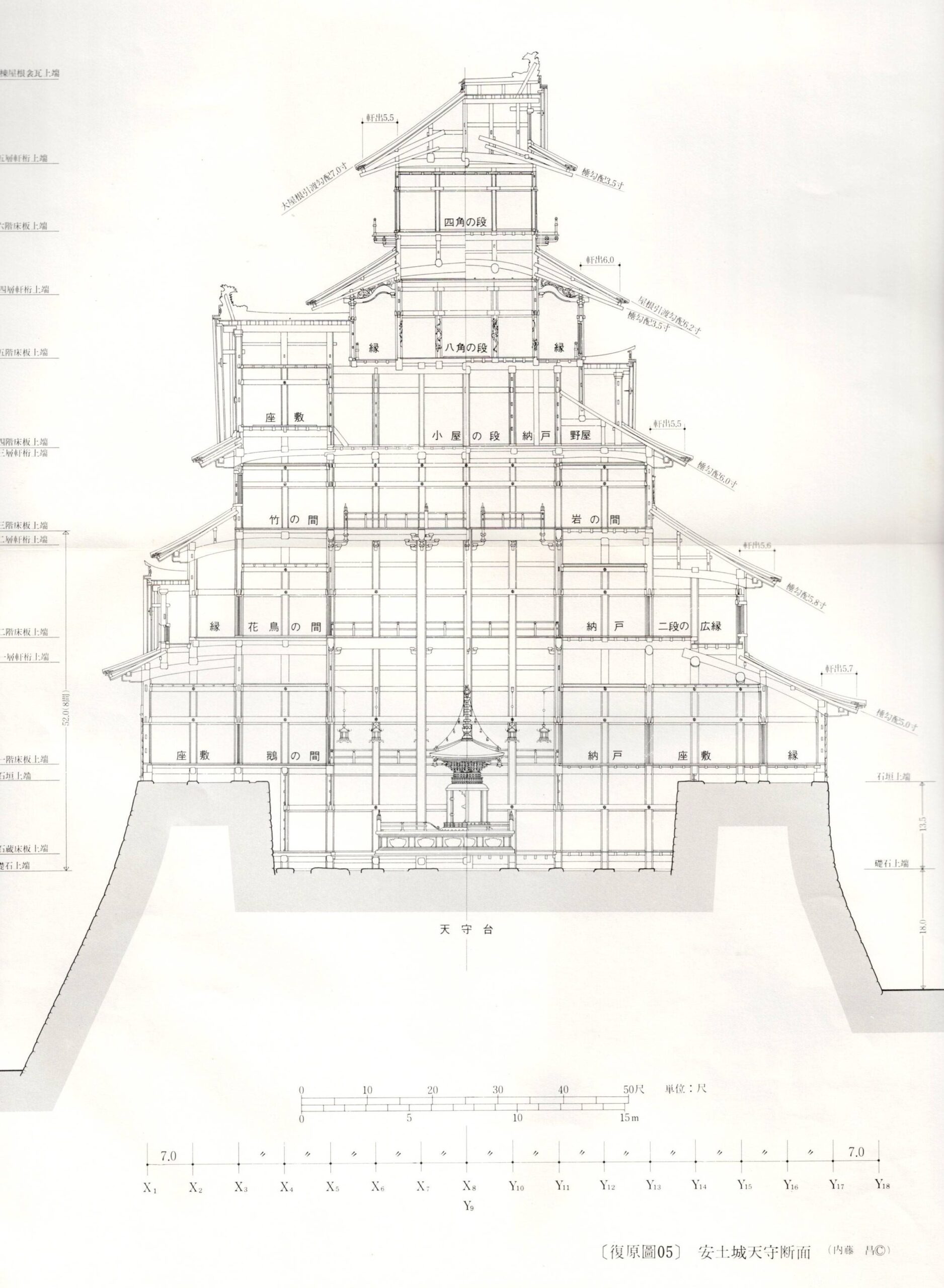

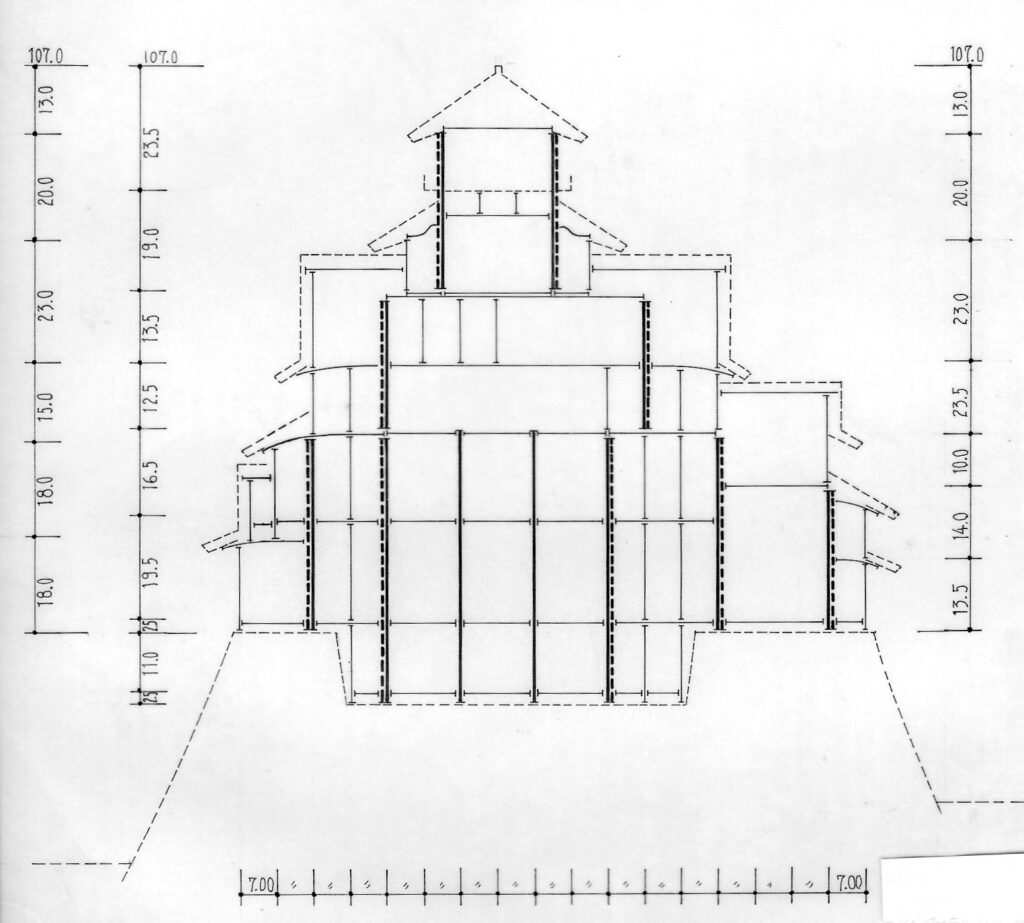

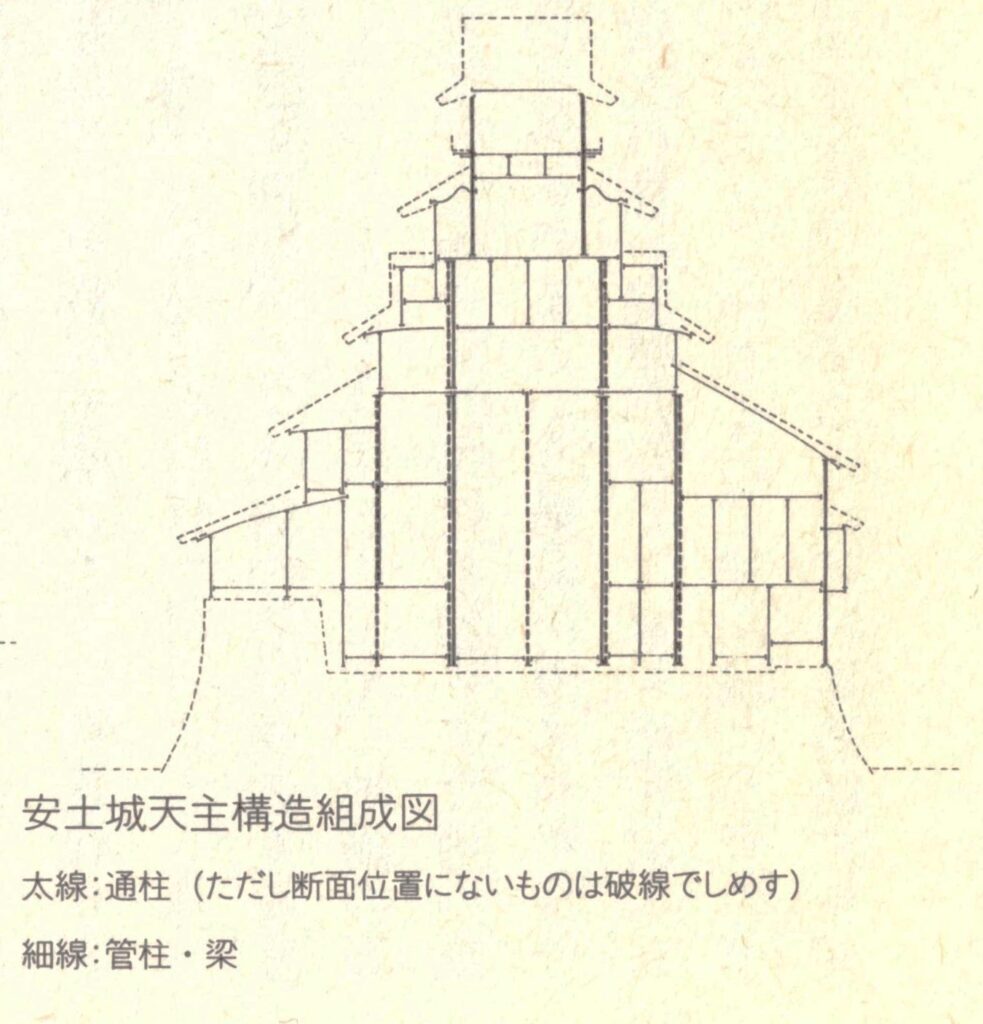

私は内藤先生の論文にはない「吹き抜けの架構」が生まれた理由を、「安土城の復元」に書きました。

大工は、信長自身のシンボルとして巨大天守を作ることを信長に命じられ、その「作り方(工法)」から考え出した「吹き抜けの架構」である事を「驚愕の天守の造形を支える構造・軸組を解きほぐす。」に「安土城の復元」から抜き出し、さらに詳しく書きました。

しかし、その大工の「吹き抜け」の着想は、細い22本の組み柱の架構を心柱とする架構のアイデアが先ではなく、信長が「テッペンに住む。」ことを求め、大工がそれに応じて、居室に光と風が得られるように、武家屋敷を三層にプランニングする事から引き出されたものでした。大工のプランニングは「天守指図」を使って、次の次の章で丁寧に説明していますので、次の次の章をご覧ください。

「小説 安土城物語」を補い、大工の頭の中で行った設計の順を、建築家の私が5段階に分けて追想します。

屋根伏せ図と断面図と立面図は、頭の中で同時に立ちあがって立体をなしており、各階平面図も一枚の平面の中で重ねてあるのが訓練された建築家、大工ですので、架構の発想自体は以下のように素直な順番ではありませんが、絵、模型にして、信長に説明をするとなると、この順番になります。

①吹き抜け架構平面4間×6間の大きさは、信長と奥方、小姓の住む3階において、外周に面して居室をプランニングするのと同時に決まりました。3階平面外周の8間×10間を建築の母屋(主構造部)と決め、奥行き2間の居室を外気に接するように並べ、その内側の4間×6間に組まれた一体の架構を建築の心柱とする「架構の工夫」により、薄暗い屋根裏のごとき「吹き抜け空間」が発想されたのでした。

②母屋の上に、屋根を小屋組み(屋根裏階の4階となる)し、「信長の権力」を表す5階・6階を屋根の上に載せる事により、信長の求めた100尺の高さに達することは雛形を作って検証していました。5階の造形を、法隆寺夢殿、吉田神社の八角とし、それに外接する四角の金閣を上に載せる架構は、全体の架構とは別に、信長の了解を得ていました。

③母屋に下屋を添わせて、1階に遠侍、式台、対面所、2階に広間(会所)、3階に書院、茶座敷をもうけるゾーンニングは、事前に石垣で作られた敷地を17間四方として仮に決めており、木材の手配、加工も進めていたのですが、石垣が積みあがるまでプランニングは決められませんでした。

大工の不安はあたり、石垣の積む角度が南側で64度と緩くなり地山の南北は9間しか取れなくなり大工は困りました。母屋の南北10間を9間に減らすと、雛形で信長の了解を得ていた、3階の住まいが小さくなるのはもちろん、なにより、高さ100尺の信長の権力を示すデザインが寸詰まりの珍妙なものになってしまいます。

④大工は母屋を8間×11間と南北に引き伸ばし、母屋を地山だけでなく、石垣盛り土の上にも載せることで「信長自身のシンボルとしての巨大天守」を作ることとしました。5・6階の架構は当初の計画のままです。

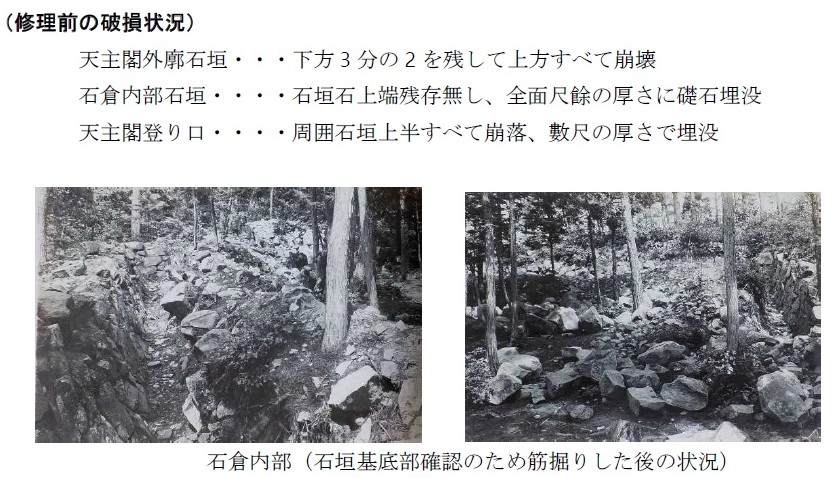

石垣盛り土の上に4層も母屋を載せたのですから、火事で天主が崩壊したとき、その母屋の重さで石垣は崩れざるをえませんでした。史跡にのこる、石垣頂部の崩れた姿が、この安土城天主の特殊な架構を示しています。

⑤八角形の石垣が作る敷地に巨大天守をなじませるように、吹き抜け架構4間×6間を心柱として、周囲にピラミッド状に、段々をつけて柱梁を伸ばして、1階・2階のプランニングが決定されました。

実際には、①の段階で、段々をつけた柱梁の加工をすでに行っていて、1階の周囲の縁を「ニゲ」として石垣の上端と木造建屋と合わせました。1階の屋根は水勾配を一定にして、軒が短くなると軒先が切りあがるようにしたのも高さ方向での「ニゲ」でした。

名古屋城天守は、空襲で燃えたのですが、石垣盛り土の上には下屋の2層しか乗っておらず、穴倉、石垣は崩れていません。

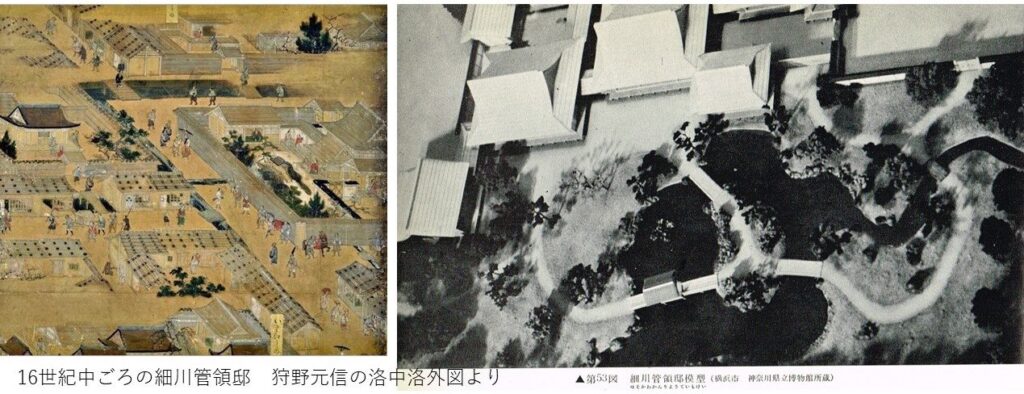

平面図で重要なのは「てんしゅ」です。この場合、「天主」ではなく「殿主」と書きます。信長が1階~3階を使って住んでいた「殿主」でもあったのでした。「書院つくり」が近世武家屋敷として完成する前、太田博太郎先生が細川管領家を元に研究し、「主殿つくり」と命名しています。

表と裏がはっきりゾーニングされているのは、天守指図による平面図と、信長公記に書かれた障壁画の、金・墨・絵なし の区分の一致で分かります。

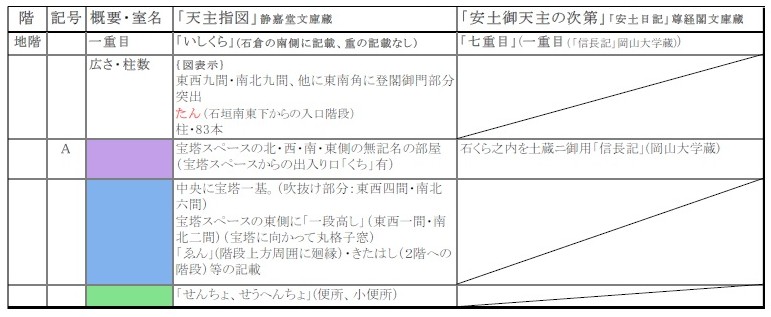

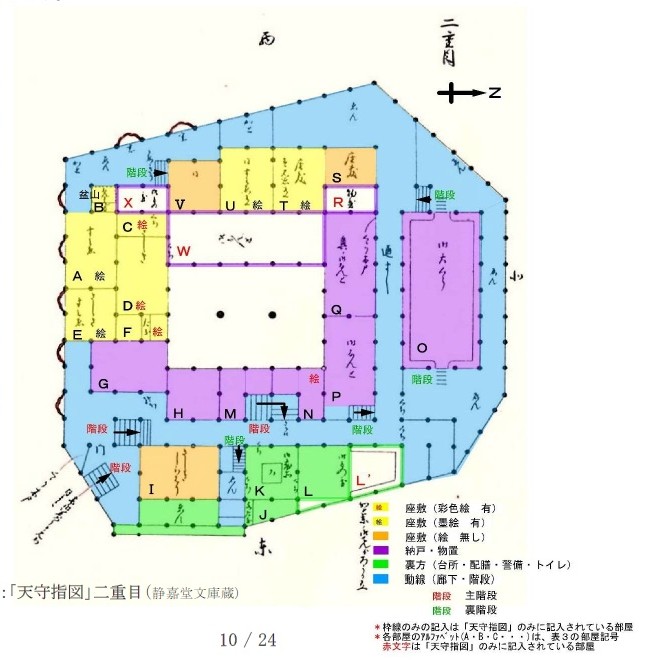

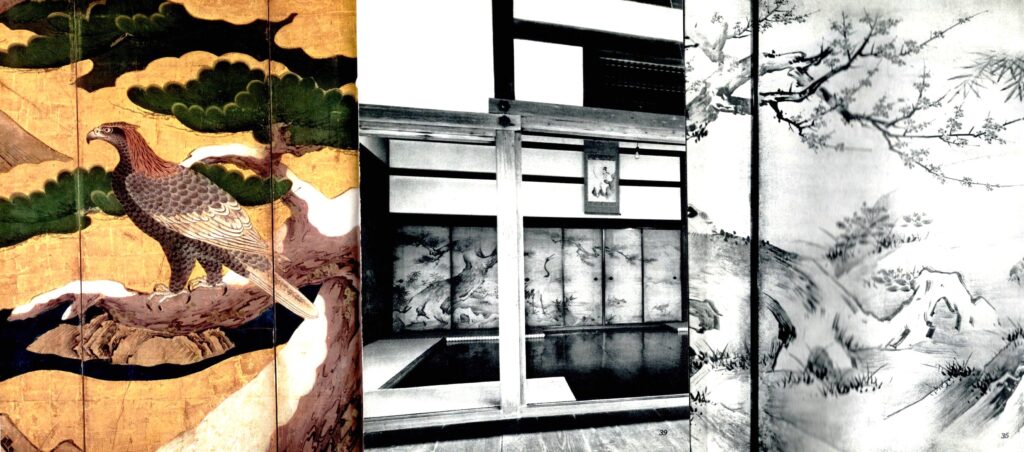

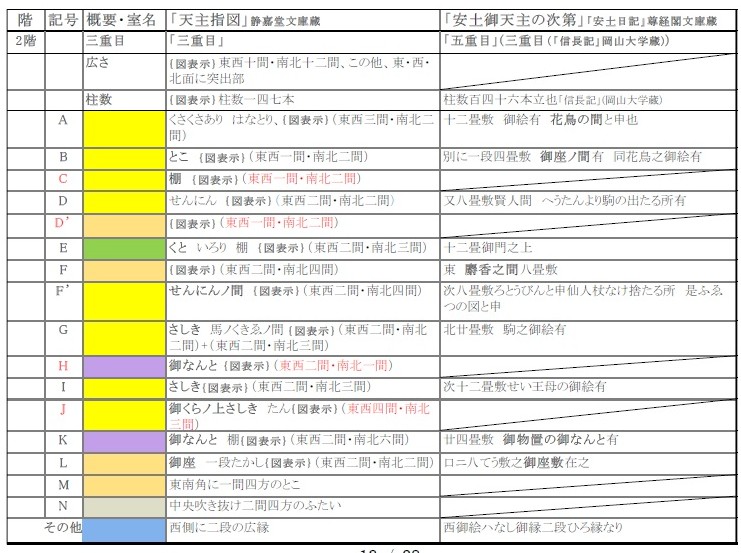

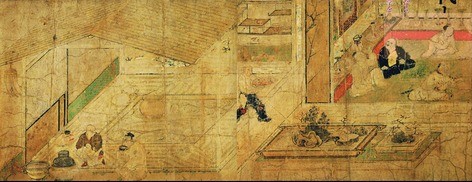

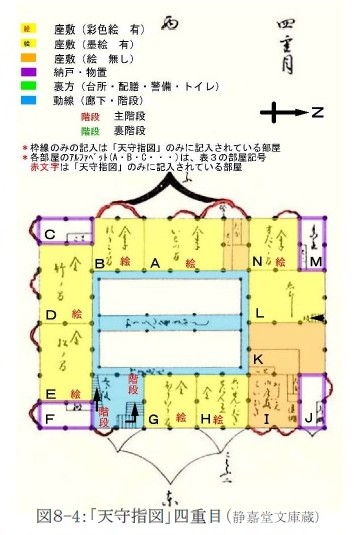

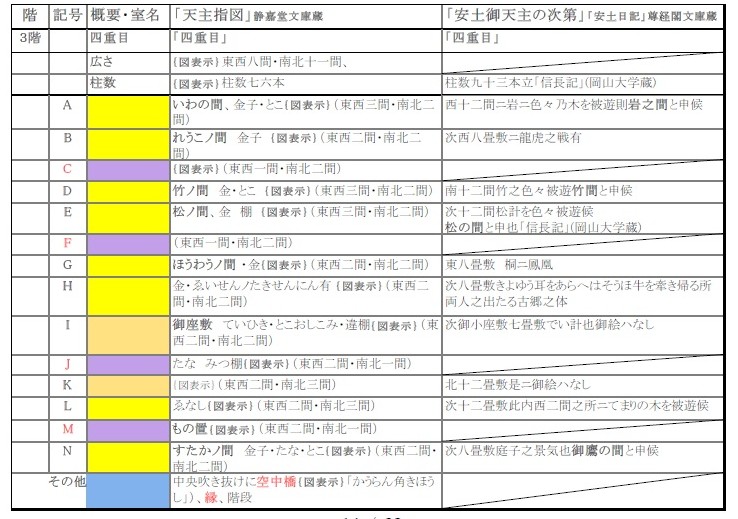

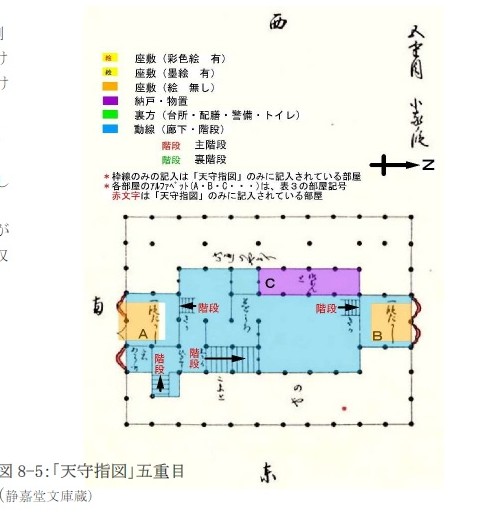

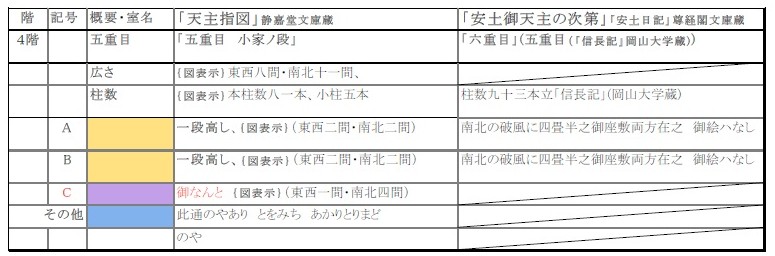

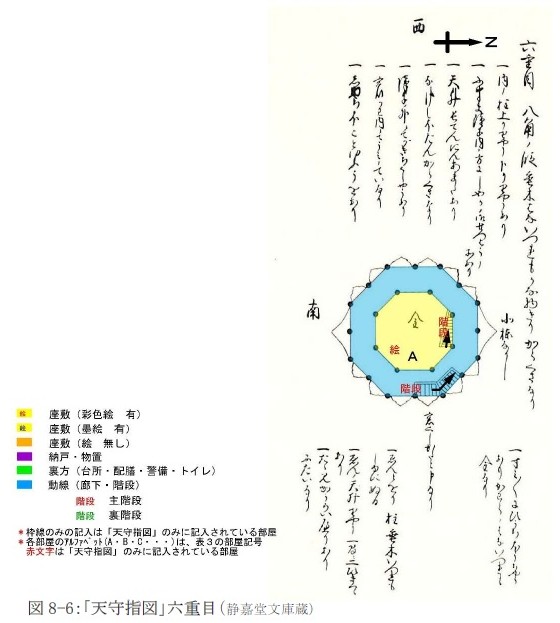

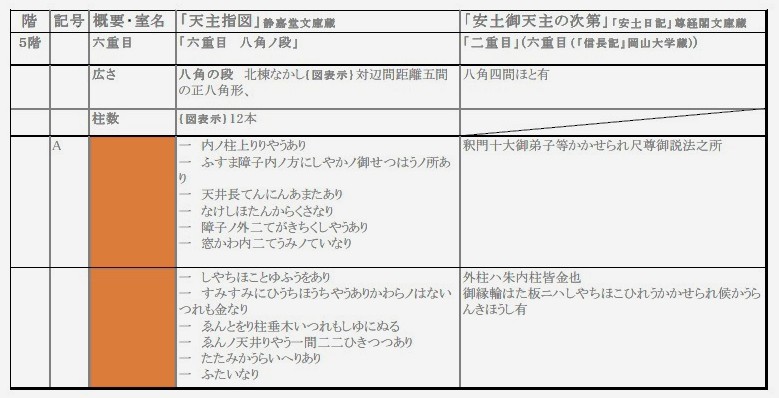

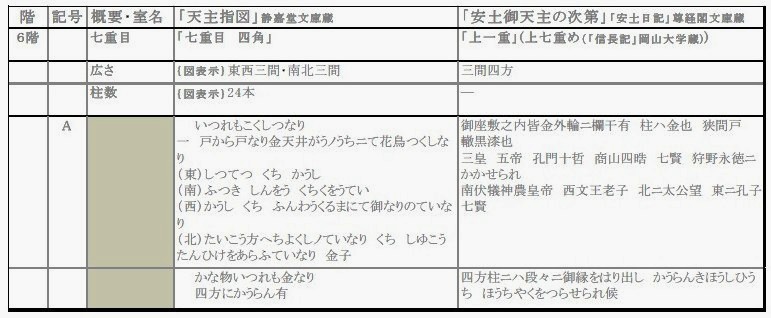

満田高久氏が<天主指図の上に色をつけて部屋の使い方を示す図絵>と、<天守指図への書き込み文字と信長公記(安土日記、安土御天主の次第)の記事との比較表>を作ってくれました。指図の書き入れ文字は崩し字ですので、読みたいときは、上掲の内藤昌著「復元 安土城」の図面に戻ってください。上を北にした平面図と、上を西にした天守指図とを見間違えないようにしてください。

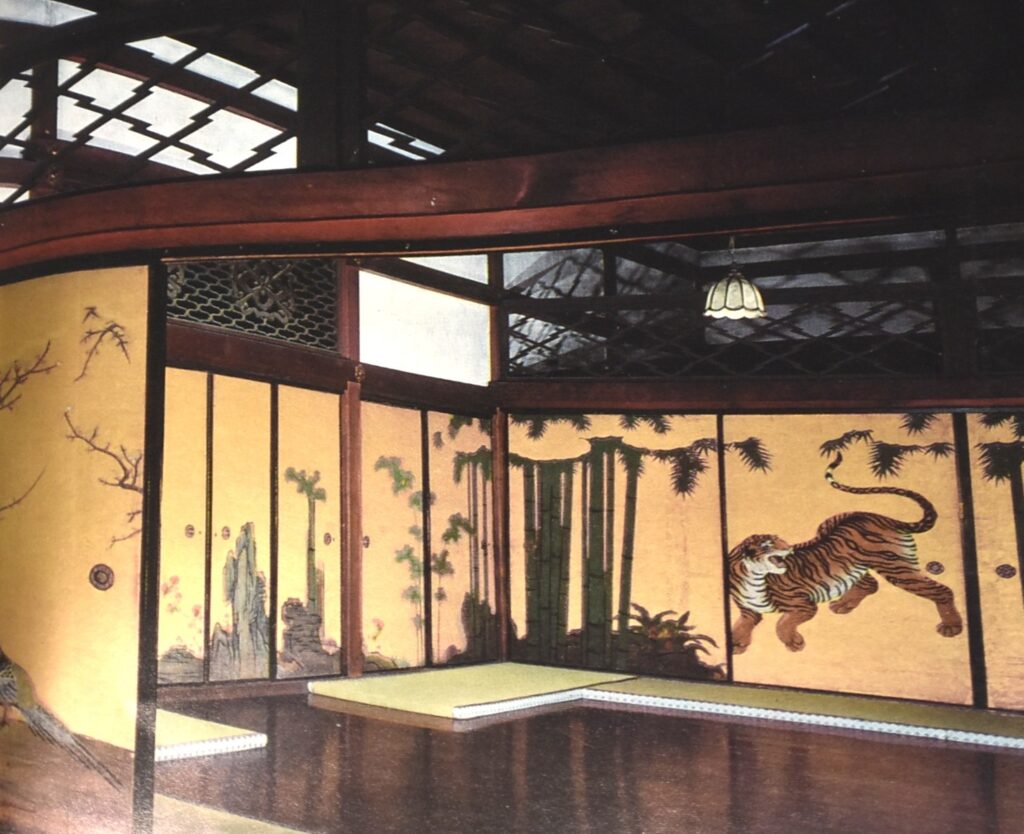

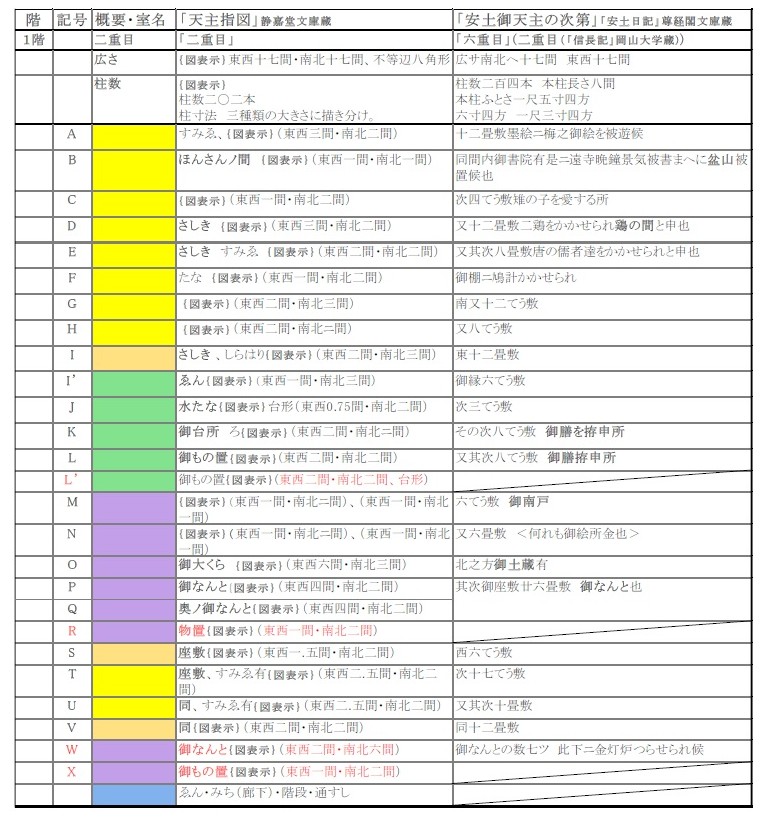

図面の中を歩くには、階段を中心として巡り、窓があるところで立ち止まって下さい。光を入れたいのですが、風も雨も入る窓ですので、注意深く、少ない数ですましています。その窓の地点から、上段、トコ、棚を探してみてください。内藤昌著「復元 安土城」には、信長公記の障壁画の名から、似た絵が現在どこどこにあるとの解説もあります。

石蔵階(地下一階)

信長公記(表右側)では、一重目(地階)「石くら之内を土蔵御用」とあるだけで、規模は書いていません。便所が書いてないのは当然ですが、「吹き抜け」は見えなくても、「拝所」があって、「こうし」の向こうには須弥壇と宝塔があるのは見えているはずであり、それを「土蔵」と一体として記録するのはおかしいです。5階の釈門10大弟子、6階の狩野永徳に描かさせた道教・儒教の賢人たち、と画題の記録を取ったと同様の関心を持つところだと思います。

可能性として想像するのは、村井は<信長が住む直前>のタイミングで見聞したのであり、宝塔がまだ地下に座っていなかったかもしれないという事です。狩野永徳が門人たちと共に大量の障壁画を書くのですが、その材料は吹き抜け内を滑車を用いて引っ張り上げており、内部足場が吹き抜けから外されるのは最後となり、吹き抜け底部の施工完了時期は最も遅くなります。

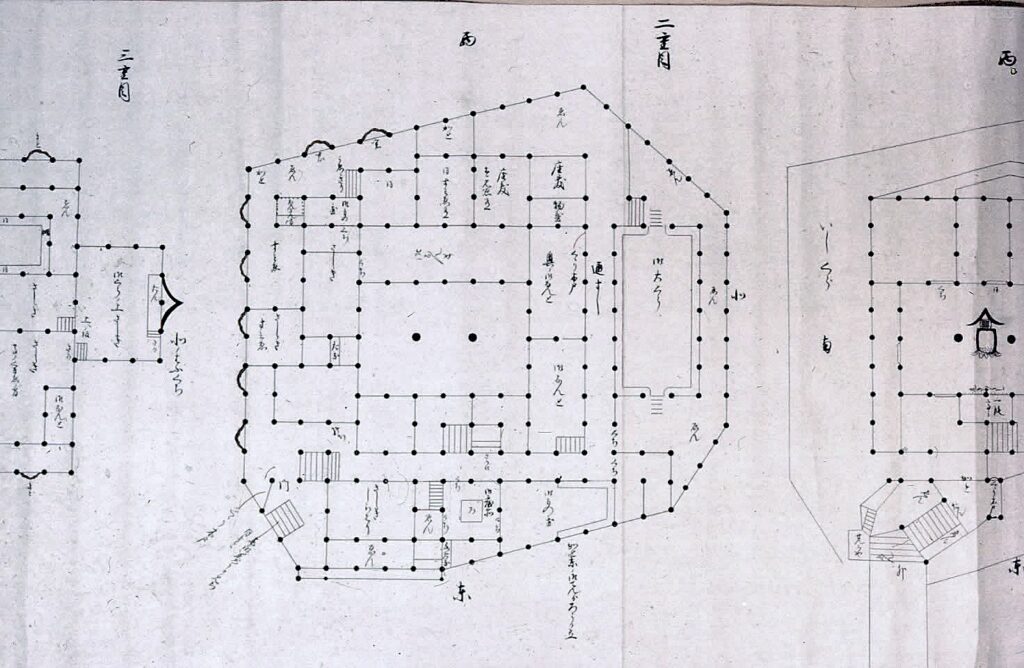

一階平面図

「物置」と「御なんと」が信長公記には書かれていません。他の「なんと」は記録しているに、大きなW2間×6間を忘れるのはおかしいですが、Wに入るには接する廊下がなく、座敷を通らないといけませんので、村井は見聞をパスしたのだと思います。

南東角に、天皇を迎える御殿とつなぐ陸橋があり、陸橋からの階段から二階に登る階段に、溜りを取って、繋がっています。南面に窓が大きく取られ、上段、書院、トコを持つ威圧的な対面所がありますので、客の伴侍は12畳のIで待っていたのでしょう。反対側の西の座敷、絵なし8畳、墨絵10畳2室、絵なし6畳は、信長の専用裏階段近くにあり、配下の武将との対面に使ったのではないでしょうか。

遺跡では、この西隣の「伝・二の丸」から焼けた柱が発掘されており、懸崖作りで「伝・二の丸御殿」と天主はつながっていたと思われます。この竣工図で「伝・二の丸」との扉は書かれていないですが、納戸の間を抜ける通路は、信長公記:天正10年正月「白洲では冷えるから、(伝・二の丸にある)南殿へあがり、江雲寺御殿を見て、(懸崖作りで天主に入り、天主内の)廊下を進み、(陸橋を使って)行幸の御殿に入る。」のルートの「廊下」に、当たります。

炉を持つ台所、物置、水たなは、この階での食事だけでなく、二階での大宴会に備えてもあったのでしょう。裏階段で、二階のくと(竈)、いろりを持つ配膳室と繋がっています。なお、かまど(竈)で本格的に煮炊きを行う調理は、天主丸の東にある伝・台所丸で行われていました。食器が発掘されています。

外壁周囲が「えん」として梁を飛ばしてあるのは、八角形の石垣に雨を入れないように上屋をかけるのですが、寸法は石垣次第なので、大工は平面計画での「ニゲ」として用意していたのでした。

二階平面図

南に正式な対面所があります。吹き抜けにある舞台は、西本願寺御殿(白書院)の北側前庭にある能舞台(1581年)を思わせます。格式ばった対面は一階で行い、この二階は全体で60席の大宴会場となったことでしょう。信長は一段高しの御座Lに移ることによって、吹き抜け周りに座する客は信長を遠望できます。吹き抜けを挟んでは8mから12mの距離ですので、もはや相互のコミュニケーションは取れませんが、大声での演説、体全体を使っての演技による情報発信は可能です。

信長公記に書かれていないのは、物置の他にトコ前、階段裏の小部屋、大きなJ「御くらノ上さしき」があります。Jは「さしき」ですが、裏階段を使っての途中の階にあり、琵琶湖の眺望を三階以上の階から楽しめない人が、この千鳥破風内の「たん」から見るという機能ですので、村井はすでに上の階で眺望を見ており、見聞をパスしたのだと思います。

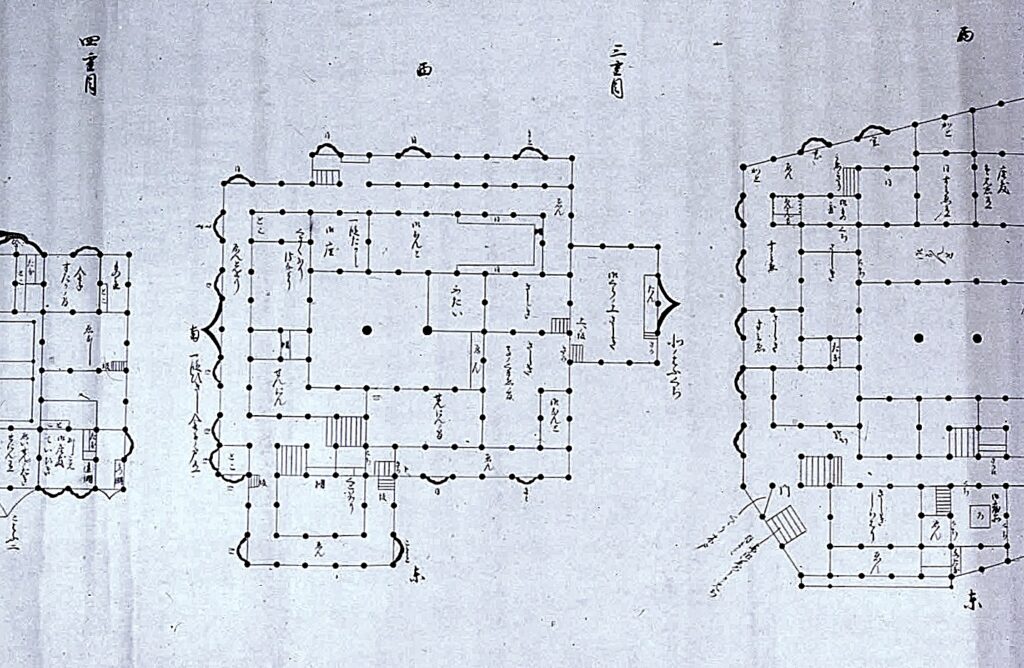

三階平面図

宮上氏が「天守指図は信長公記(安土日記)安土御天主之次第を大工が読み、現地で八角形の石垣を見て、妄想して描いたもの。」と言われたように、「天守指図」の各部屋は「信長公記」と見事に一致しています。天主指図にあって信長公記にないのは「4隅の物置」と「吹き抜け」だけです。

宮上氏の「信長公記に吹き抜けが書かれていないから、吹き抜けはなかった。」ではなく、村井貞勝は御所建設の参考に見に来たのですから「吹き抜けは屋根裏、物置と同等の空間であり、記録すべき部屋でなかったので、屋根裏、物置と同様に記録に残さなかった。」とするのが正しいです。

どちらも大工が絡んでいて、見聞記「信長公記」と竣工図「天守指図」は、表現は違いますが「信長の天主」を正しく伝えていた事を、互いに他の証明をした事になりました。「信長公記」にも大工が絡んでいたとは、柱の数の一致からです。大工が描いた「指図」が太田牛一の手元にあり、それを見ながら村井の天主見聞記を写したのではないかと私は考えています。宮上氏の逆です。素人だけでは、柱の本数まで見聞記に書けません。

信長の天主は完成後わずか3年で燃えてしまいますが、それ故に、秀吉、家康などが、信長を真似て自らの権威を示す天守を作るに、信長の天主の姿は重要であったので、大工の指図としても残されていたのだと思います。

信長は、三階(4重目)の西側の部屋「岩の間」12畳に住んでいました。窓からは、尾根伝いに摠見寺から天主に向かって登ってくる人が見えます。親しい客は三階の南にある対面所にあげて接見をし、北東の6畳では信長自らが客の為に茶を点てました。湖上からの風が心地良く、子供たちの嬌声も聞こえます。

大工は、主殿つくりを三層に積み上げました。石蔵階(地下階)に玄関・式台、一階に遠侍・台所、信長の権威を示す対面所、二階に会所(宴会を行う座敷、くだけた対面所)、三階に近世でいうところの書院(内向きの対面所、白書院)と、「てんしゅ」は、妃と住む「奥」に向かって「公→奥」のヒエラルキーを上げていきます。江戸時代の御殿では「大奥」と呼ばれるハーレムを最奥に作りましたが、安土城天主の最奥は、居室最上階の三階西北「すたかノ間」8畳になります。鷹の子を飼う画題は、隣の手鞠木の間を控えの間とする奥方の部屋を示しています。信長の寝所「岩の間」の北隣です。

吹き抜け周囲に「四方えん(廊下)」が取られており、小姓、妃もプライバシーが得られ、皆、三階で寝起きしていました。住むという事の基本機能は、テントで示されるように寝室です。そこで昼間の生活もするには、食事の為の火が屋内に必要となります。それに財を入れる庫がついてきます。こんなピュアな心で、天守指図の中を歩いてみてください。

四階 屋根裏部屋

五階 八角形プラン 龍、鯱に囲まれた釈迦の世界

六階 道教、儒教をバックに禅を行うシーンを、圧倒的な自然景観と共に、客に見せる。

5階と6階は並べると、ワンセットで作られていることがわかります。4階の屋根裏の架構に載せているので、位置は自在です。南北の大屋根が10間から11間に延びても、材は変わりません。6階の中央の柱間は、5階の中央の柱間と同じであり、脇の間が狭くなるのですが、指図6階の柱間は等間隔にしており、間違っています。

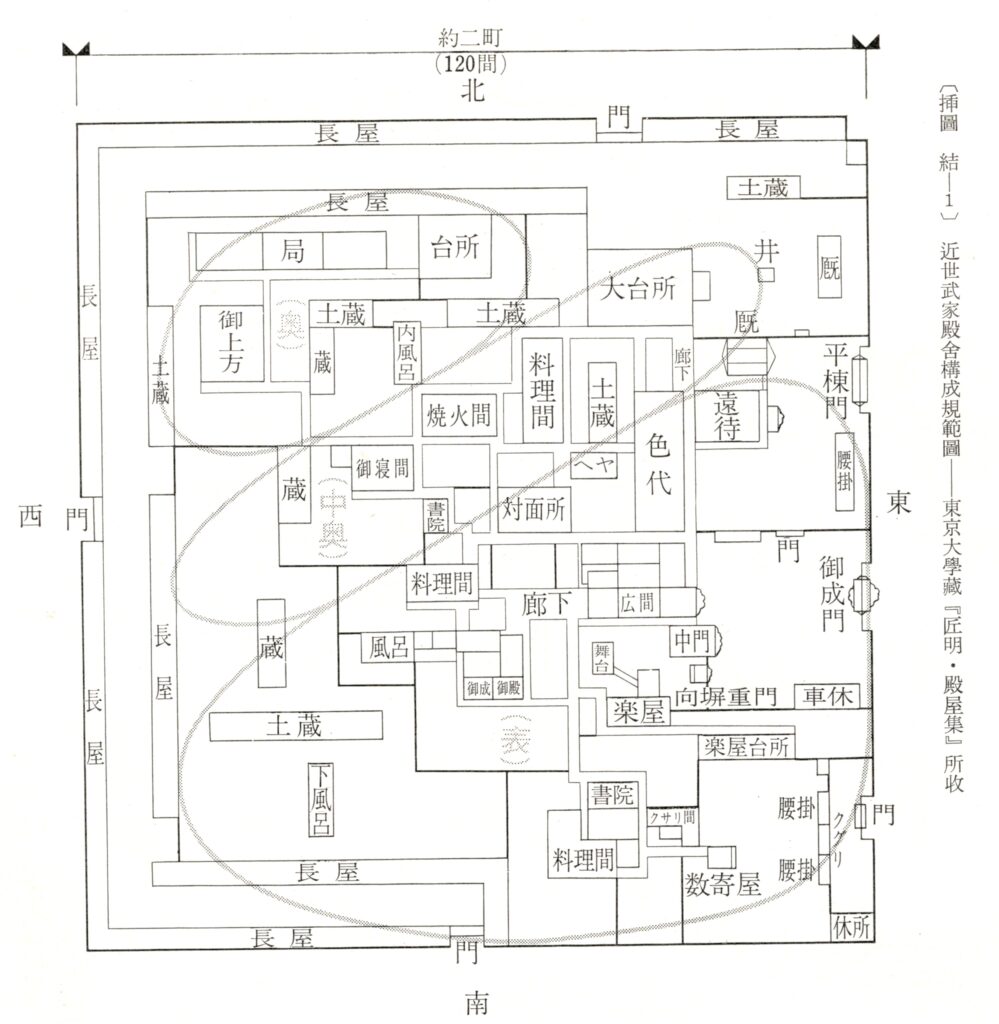

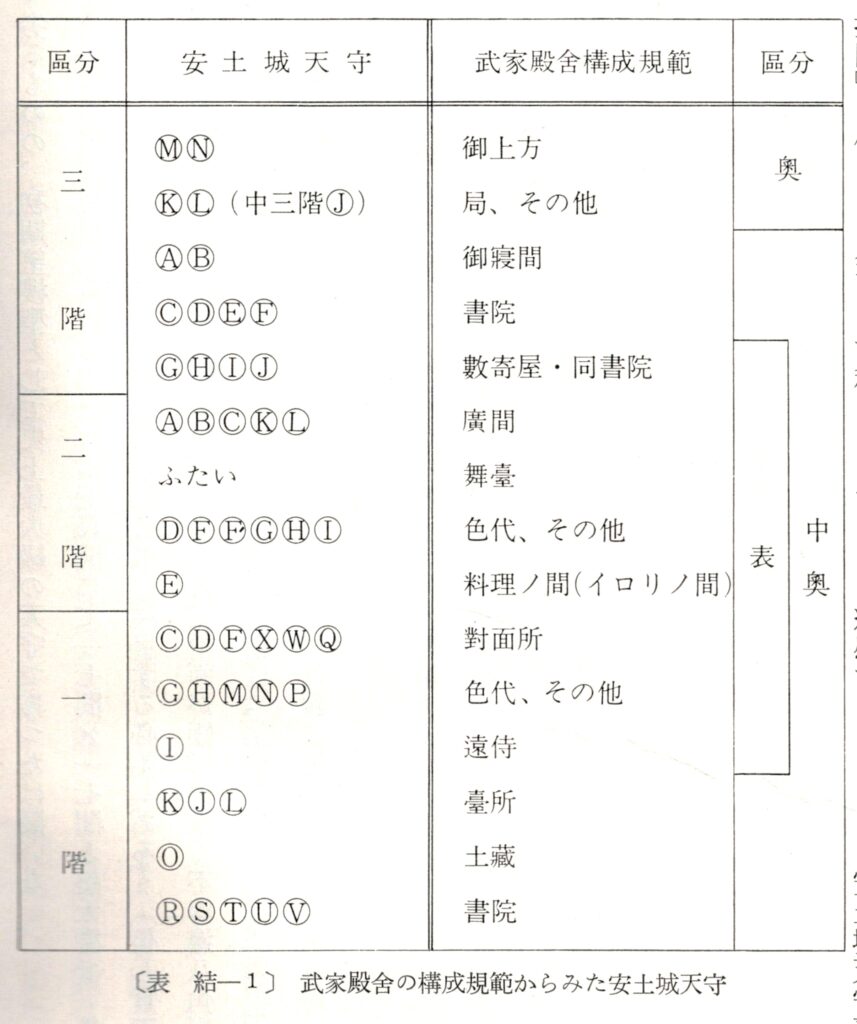

近世の武家屋敷(書院造)と安土城天守1階~3階を比較します。(1976年国華:安土城の研究 結章より)

「匠明」に書かれている、方1町の敷地にある「書院造」のティピカル例です。「表」「中奥」「奥」とゾーニングされています。「霽れと褻」は、門から用意されていて、複層して「表→奥」に向かいます。すなわち、客の使う動線とサービス動線が分けられています。安土城天主は多層ですので、表と裏の二本の階段が用意されました。

遠侍は、玄関であり待合室でもありました。城へやってきた者は、まずこの遠侍で待たされることとなり、その後、色代(式台とも書く)にて、殿への用件や献上品の取り次ぎを家老、用人とおこないます。客を入れる広間は何種かあり、室町時代は会所と呼ばれ、連歌、茶会が開かれました。桃山時代になると、一番格上の部屋を対面所と呼び、庭には能舞台が設えてありました。

書院は銀閣寺東求堂をその起源とするように、本来は私室でしたが、障壁画の白書院を客座敷となし、墨絵で飾られた黒書院を私室にします。親しい客は黒書院に入れました。書院が建物のメインですので「書院造」と呼びます。さらに奥に寝間を設け、殿専用の風呂、便所も設けます。

安土城天主の1階から3階の部屋符号に、上記の近世の武家屋敷(書院造)部屋名をあてはめています。

「天守指図」と内藤昌復元案を並べます。

復元において、天守指図にない各階の屋根を、どのように天守指図を読み解けばこのような屋根の形に至るでしょうか。これは、古建築の知識がなくては、できません。内藤先生はいくつもの案を作り、科学的に証明できる姿を探し当てました。

天守指図には千鳥破風、縋破風、窓の表記もありますので、その全てが満足する各階の屋根の形を内藤先生は求めて、安土城天主の姿を見つけ出しました。1994年「復元 安土城」にその探求の様が書かれています。先生の御本は今も手に入りますので、入手して内藤先生の足跡をたどってください。名古屋城のような、リズミカルに各階の積み上げが低減することは安土城にはありませんので、表裏2本の階段を図面上で是非上り下りしてください。

国華では、復元図に記号を入れて内藤先生は部屋の解説をしていました。しかし、復元案でゾーニングを示すより、「天守指図」でゾーニングを示す方が、部屋の書き込みがあってよいかと「復元 安土城」で内藤先生は変えたのでした。そこで、一階~三階は部屋数も多く、建具も読み取りたいので、ここに復元図を指図と並べて置きます。

公団のアパートは、エレベータがなく、階段だけで5階建てでしたし、パリのアパートもエレベータがなく6階建てでしたので、4層の住宅であっても不思議はないですが、日本では信長がココに3年住んだだけで、秀吉は大坂城では真似をせず天守の下に御殿を建てます。関東大震災後の同潤会アパートまで、中層に住む事は日本ではありませんでした。

近代パリの6階建てアパートでは、庶民はし尿を甕にためて窓から道に投げ捨てており、ベルサイユ宮殿にもトイレはなく、照度3ルクスの鏡の間の舞踏会では茂みに放尿していました。日本の貴族も、12世紀の寝殿つくりには便所はないので、杉の葉を敷いたオマル「樋箱(ひばこ)」で大便をすましていたのでした。騎乗する武士の脇を筒状の小便器を持って付いている従者の絵もあります。着物の脱着が大変なので、脇から差し入れたのでした。平屋建てで生活していてもトイレは無く、貴族のオマル使用は当たり前だったので、信長たちは三階に住んでもオマルですませられたのでした。天主穴倉階にせんちょが設けてありますが、身分が低くオマルが使えない者たちの為だったのでしょう。

洛中洛外図の町屋の間には汲み取り式の共用便所が描かれています。中世になってようやく便所が生まれました。近隣の百姓が人糞を引き取りに来るシステムが、便所を作ったようです。このトイレ事情は生まれながらに水洗便所で生活している現代人には分かりにくいですが、私は糞尿の臭いの中での生活を知っています。名古屋市の下水道は昭和40年代までなく、昭和53年に家を建て替えるまで道路沿いに設けた汲み取り便所を使っていました。

母屋を8間×10間にするつもりが、石垣の上に母屋を乗せて8間×11間としたので、北側の母屋の4階5階の通柱は、南側と違い、ずれてしまった。

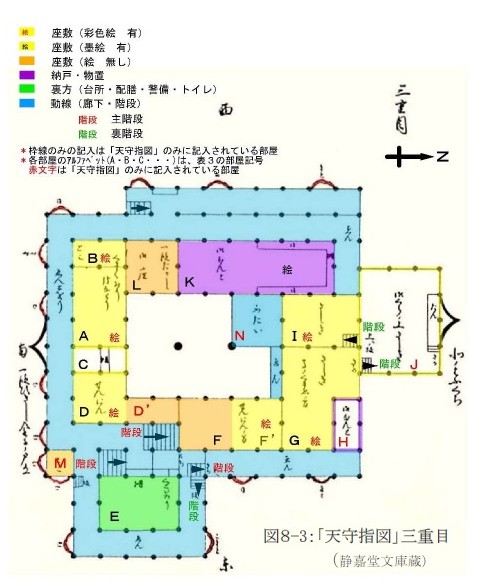

内藤復元案、宮上復元案、三浦復元案の平面図を並べます。

模型、パースなど、外観の比較は、ネットに転がっていますし、私の「安土城の復元」でもあります。ここでは平面図を比較します。満田高久氏が、上の天守指図で塗った色、部屋の記号を使い、宮上復元案、三浦復元案にも「建物の使い勝手」がわかるように書いてくれました。

内藤復元案は、天守指図のとおりでもあり、まさに史実の平面図ですが、宮上案、三浦案は、それぞれ「信長公記」に書かれた部屋を、設計者となって平面図に落とし込んだものです。三者とも「信長公記」の部屋名とその規模を読み取っているのですが、通路(青)と物置(紫)は「信長公記」には書かれていないので、全体の大きさがこれだけ違います。

三浦案2005年は、内藤案1976年と宮上案1977年を見て、合作したものだと私には見えます。皆さんはどうですか。

信長は「テッペンに住む」と間違いなく言ったと思える内藤復元案(天守指図のまま)に比べ、宮上案はまだしも、三浦案は建築としてなっていません。これは設計者としての資質がないのであって、復元する力がないのとは違います。

3案の各階平面をまとめて、遠目でみるとかえって、3案の差がよく分かります。

天守指図の6重目(5階)は、対辺間距離3間に入側(内陣)柱を、5間に側(外陣)柱を配しており、信長公記の「八角四間ほと(程)有り」と矛盾するものでないですが、宮上氏は対辺間距離を4間と「ほと」を無視して決め、信長公記の「御縁のはた板ニハしゃちほこひれう」を、大坂城屏風絵の外壁に描かれた虎に比して、周囲に4尺幅の「縁」を回し、その腰壁に「しゃちほこ」を描きました。天守指図の図は、内陣・外陣であって外部に「縁」はまわっておらず、室内を飾る絵画のテーマを「内の柱」「障子の外」「窓かわ内」の書き入れによって、内陣・外陣の構成を明確に示しています。

宮上氏は信長公記の「縁」にこだわり、母屋の屋根に埋没する6重目(5階)としましたが、これでは雨漏りをしてしまいます。太田牛一の「御縁」は、いわゆる「縁側」の「縁」ではなく、雨漏りをすることがない外陣であったことが天守指図からわかりました。天主指図の2重目(1階)の外周には石垣が作り出す敷地に対しての「ニゲ」空間を「えん」と名付けており、やはり屋内ですので、後世の私たちの「縁側」の「縁」とは「えん」は違っていたのでした。

「信長公記」は普請奉行の「天守見聞記」として書かれたものであり、このような「天守指図」との違いはいくつもあります。内藤先生は「天守指図」と「信長公記」は互いに他を証するものと見、建築工学から「信長公記」をさらに検証しています。

藤岡道夫(1908~1988)先生の内藤昌(1932~2012)「1976年国華;安土城の研究」への評価、1988年。2025/03/18記

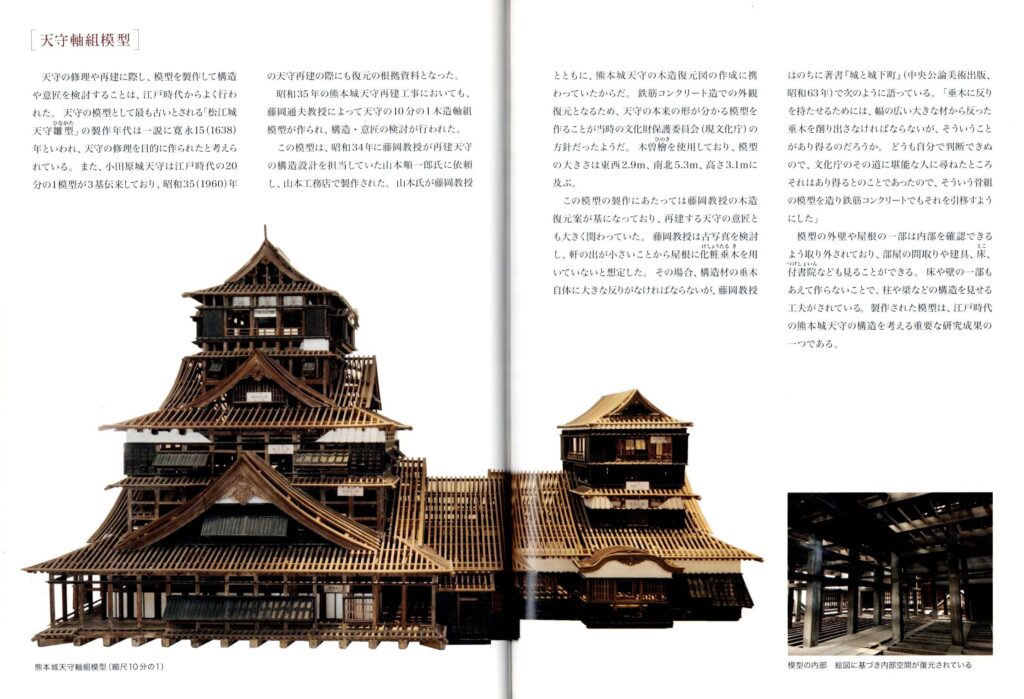

熊本城天守雛形 昭和31年 藤岡道夫 復元

内藤先生が大学院生の時、熊本城の復元図(この10分の1の雛形の制作図面でもある。)を書いており、その時に藤岡先生とのバトルがあった事は、もれ聞いていましたので、藤岡先生の「城と城下町」昭和63年を図書館で借りてきて、内藤昌の「発見した安土城の天守指図からの復元的研究」をどう評価しているかと調べました。

その後、昭和37年(1962年)には、1608年竣工1615年廃城の岩国城天守を、藤岡先生が場所を変えて復興設計しています。この不思議な4重の形は残されていた「天守構造図」という絵図から内藤先生が描き出したものでした。「破風は傾いてあるものだが、垂直の立面のプロポーションで決めてしまい失敗した。」と先生から私は聞いています。私にはたいして違いはないように思えますが、破風は原寸でのモックアップで確かめるしかありません。

この本「城と城下町」は昭和27年発刊の本の改訂版の改訂版ですので、古くて読むところはないと私は読んでいませんでしたが、さすがに「安土城」については、何か書き加えているだろう、愛弟子ですので忌憚なく批判しているのではないかと思ったのでした。

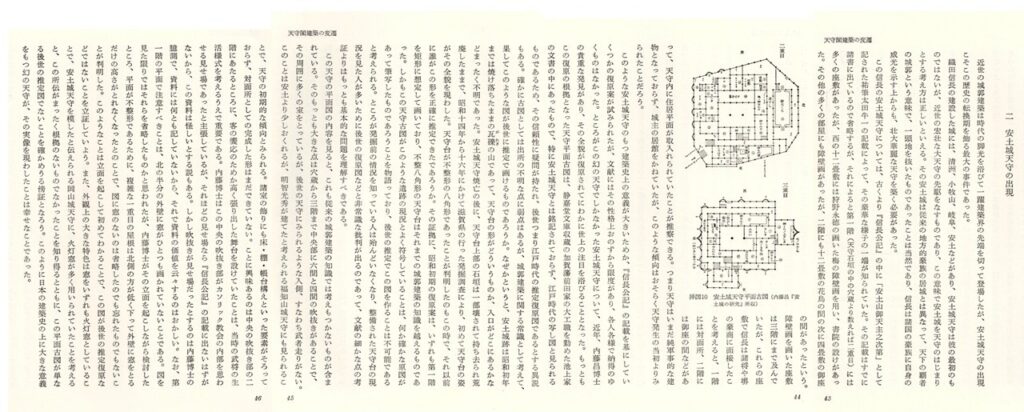

二部 天主閣建築の変遷

一、天守のはじめ

二、安土城天守の出現

●藤岡道夫は、のたまう。

「内藤博士はこの中央の吹き抜け部がカトリック教会内部を思わせる見せ場であったと主張しているが、それほどの見せ場なら「信長公記」の記載に出ないはずがないから、この資料「天守指図」が怪しいという説もある。しかし、吹き抜けが見せ場だったとするのは内藤博士の憶測で、資料には何も記してないから、それで資料の価値をうんぬんするのはおかしい。」

<内藤博士の憶測>などとは、内藤先生の弟子の私では使えませんでしたが、<吹き抜けが見せ場>ではなかったのでないか、とは、私と藤岡先生は全く同じでした。調べて良かったです。<吹き抜け>は、信長の「100尺の殿主(てんしゅ)を安土山に作れ、テッペンに住むゾ。」を受けて、大工が考えた「架構の工夫」というのが私の論です。<見せ場>ではありません。

内藤先生の「国華:安土城の研究 1976年刊」「復元 安土城 2006年刊」の本の中では「カトリック教会内部を思わせる見せ場」とは書いていませんが、「城の日本史 2011年刊」の口絵には吹き抜けを断面パースとして描いており、舞台に歌舞伎役者をおいて「当時導入されたキリスト教会堂の吹き抜け空間の構成手法に発想を得た、いわゆる南蛮風のデザインと見ることができる。」と書かれています。藤岡先生に内藤先生は「南蛮風デザインだ。」と直に熱く語ったのでしょうか。

●藤岡道夫は、のたまう。

「後世の推定でこの天守指図を作ることは不可能と考えられる。ところが発掘前の状況(焼け残った壁土が50センチの厚みで覆い、崩れた石垣が散在し、その上に樹木が繁茂)を知っている人はほとんどいなくなり、整備された天守台の現況を見た人が多いために後世復元図などと非常識な批判が出るのであって、文献の細かな点の考証より、もっと基本的な問題を理解すべきである。」

滋賀県の考古学、教育委員会は、昭和17年の発掘記録を保持しており、平成の発掘記録との整合性をはかれるのですが、あえてしていません。いまだに滋賀県は「幻の天主」といい「中央に掘立柱があった、の案は捨てがたい。」「現状の土間に昭和17年の記録にある叩き漆喰の痕跡はない。」とホームページに書いています。

広島大学の中村准教授はそれを受け「江戸時代にも礎石は見えていた。大工が見に来て八角形の天守台も知っていた。その八角形に合わせて、信長公記の記述から大工が復元したのが天守指図であり、天守指図からの内藤昌の復元に価値はない。」と非常識な批判を建築史学会の論文に書いてしまうのですから、滋賀県の考古学・木戸氏の罪は重いです。

17世紀、金沢の大工が安土山にやってきて、寺の許しを得て、人を雇い土砂をどけて、トランシット測量をして石垣角度から天守台を想定し、土砂をまた元に戻して、金沢に帰り天守指図を描くなど、非常識であると切り捨てるしかない妄想に、どうして皆さんが取りつかれるのかわかりません。

●藤岡道夫は、のたまう。

「1階の北半分に窓が一切ないが、大工が書き忘れたのでなく、内藤博士の検討により、石垣の積み方から平面が不成形になり、北側に屋根が低く下がって窓が取れなくなっていることがわかった。これは天守指図は後世の推定復元でない事を立証している。」

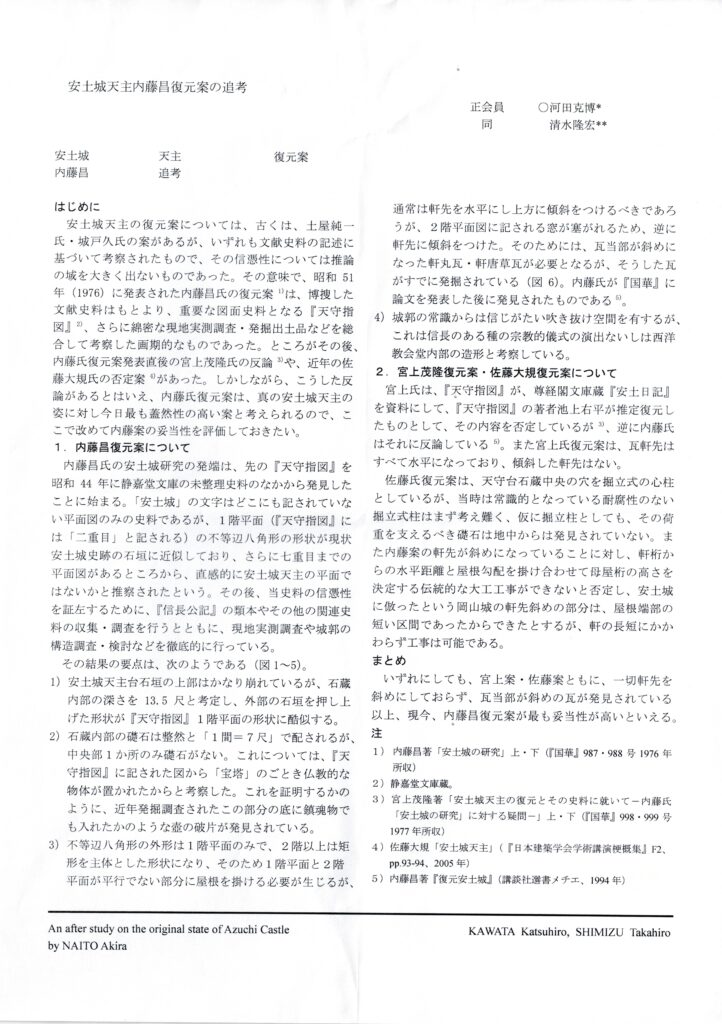

「内藤案には、さらに検討を有する。」と同様のいいまわしで博物館は権威者ぶっていますが、内藤復元案成立の経緯は違います。河田克博・名古屋工業大学教授が「安土城天主内藤昌復元案の追考」を学会に提出し、追考しています。以下に。

1976年国華での安土城の復元には、このナナメ瓦はまだ発見されていなく、「天守指図」からの復元的研究でナナメとしました。

埋蔵文化財センターに内藤先生と河田が寄ったときに、学芸員から「こんなのが持ち込まれました。」とあり、急ぎ記録を取って1994年講談社選書メチエでの「復元安土城」では、このナナメ瓦の内容を国華の論文に挟み込んだのでした。

机上での「復元的研究」が、発掘物で立証されたのです。 どうして内藤先生の名を出して、事実をきちんと書かないのでしょうか。

滋賀県立安土城考古博物館にはまっとうな学問はありません。いや、そもそも考古学はニセ縄文遺跡を大量に作ったように、発掘資金を握る行政の望むままに、地方の教育委員会考古学は動くものなのです。小牧市、岐阜市の「信長の城」もそうでした。

いつ、どこで、どうような状態で発掘したかと考古博物館は言えないからと言って、内藤先生の書誌学「復元的研究」の成果をこのような文で捻じ曲げてはいけません。

2013年8月札幌の建築学会で河田教授が「安土城天主内藤昌復元案の追考」を発表するためでした。

2005年9月建築学会で佐藤大規氏が「安土城天主:軒先がナナメなどありえない。大工が作れないと言っている。」と軒先のナナメを実証するナナメ瓦が発掘されているのにもかからず論文を出したのでした。

内藤先生はフィジカルな学問として「復元的研究」を行っているので、この佐藤論文も佐藤・三浦氏の復元案が雑誌に掲載されるのも「残るものが残る。」と全く取り合わなかったのですが、2012年に内藤先生がお亡くなりになり、河田教授の名で学会大会の学術講演梗概集として内藤復元案を出しておこうというものでした。

〇2013年8月札幌の建築学会、河田克博・名古屋工業大学教授「安土城天主内藤昌復元案の追考」

天守指図に書かれた2階の窓を作るには、屋根の勾配を南側で決めて、西・北とまわし、軒先が下がって1階の西・北には窓がなくなったのでした。庇の先を水平にして屋根の勾配を逐次順に変えるのは施工者・大工の発想ではありえません。ここの庇は、樹木に隠れ山下からは見えませんので、意匠は要らなく、機能本位でまとめたのでした。

藤岡道夫先生の「内藤博士の検討により、石垣の積み方から平面が不成形になり、北側に屋根が低く下がって窓が取れなくなっていることがわかった。」の指摘は、大工の考えを表しています。一方、この河田論文は、天守指図から「復元的研究」をするに、「2階に窓アリ」で困りこの形を思い付いたのでした。研究の経緯を示す論文ですが、大工の発想とは違います。藤岡先生の言葉が正しく大工の考えを表しています。

●藤岡道夫は、のたまう。

「このように日本の建築史の上に大きな意義をもつ幻の天主が、その実像を現したことは幸せなことだった。」

滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 安土城・城郭調査係

からの私、高橋への、令和7年2月10日の手紙では、

「これまで、多くの研究者が様々な天主復元案を発表されていますが、いずれも復元の根拠となる資料として決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎につつまれており、「幻の城」といえる状況です。」でした。

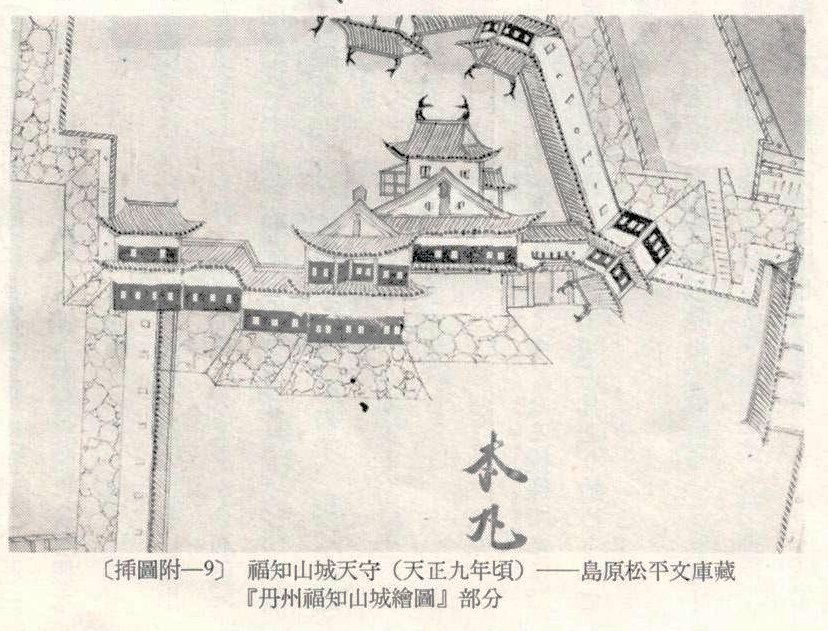

明智光秀の福知山城を古図から復元した藤岡道夫先生が内藤復元案を「幻の天主が、その実像を現した」と昭和62年(1988年)お亡くなりなったその年の御本に書かれているのですが、滋賀県の文化財保護課は、「決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎」だと今現在もしています。まったく、見解が違います。滋賀県文化財保護課は「内藤案には、さらに検討を有する。」とホームページに書いていますが、「さらに検討すべき」点を指摘してはいません。滋賀県文化財保護課が正しいのでしょうか、昭和61年竣工した福知山城を見て見ましょう。

「天守指図」という、当時の大工の設計図が発見され、それから内藤先生は「復元的研究」を行い、完全な史実とは言えない、研究の限界を持つものですが、極めて再現性の高い内藤復元案をつくりました。一方、福知山城には、上記絵図と、輪郭だけの古写真もありますが、福知山城の復元の根拠とした古図と内藤先生復元の根拠「天守指図」「信長公記」「残された史跡の状況」を比べたとき、「復元の根拠となる資料」としての資料レベルは安土城の方が勝っています。

福知山城には、「信長公記」にある天守見聞記はなく、石垣および敷地は明治以降に崩されており、450年前の「史跡」ははっきりしてません。安土城天守は、寺域の中で燃えたまま壁土がかぶり、その上に樹木が茂り、450年前の姿がそのまま昭和15年まで保たれました。福知山の絵図には、「天守指図」のような窓・破風表現はなく、屋根の形状が特定できないので、復元に当たっては藤岡道夫先生独自の知的処理によらざるを得ません。

福知山市は藤岡道夫先生の復元案で史跡の上に復元まで行っていますのに、何をもって、滋賀県文化財保護課が今も「決定的な天主案はなく」というのかわかりません。「幻の天主」は、内藤先生が50年前に解いており、もはや「幻の城」ではありません。まだ「幻」と言うなら、税金を使うのですから、「内藤天主復元案は決定的でない」という「幻」の理由を示さないといけません。

滋賀県の「お役人」には、工学部建築環境学科建築史学の研究経過、研究結果を追いかける力量がないのでしょうか。いいえ、この福知山城復元を知らないはずはなく、あえて「幻の城」と内藤昌の弟子の私に伝えたのは、学問とは程とおいところにある「お役人」の思考回路なのでしょう。「幻の城」であり続けることが、滋賀県知事の「賑わし」を支えることになります。知事に古建築をあえて提言するのは面倒な事です。忖度の方が楽ちんです。

名古屋の「お役人」は河村市長に忖度して、木造天守復元事業に88億円を投じましたが、事業失敗の責任を取らなくて良いのです。これが「お役人」です。

これから滋賀県考古学でもって発掘に何年かけても、設計図「天守指図」に勝る決定的な復元の根拠となる資料が発掘されることはありえません。それが考古学というものです。信長からバチカンに贈られた屏風図以外に復元への新資料発見はないでしょうが、内藤先生も堺屋太一の支援を受けて探していますが見つかりませんでしたので、期待薄です。

「日本 町の風景学」内藤昌 著 2001年5月 草志社 刊 2017年8月23日 FB記

なんとも気が重い読書でしたが、読み終えました。

恩師が69歳にして、あえて建築にふれず「都市史」だけで、まとめたものです。朝日新聞・中日新聞への連載を元にしており、章立ては短く、その点では読みやすいはずですが、なんせ「都市史」としての研究成果を、持ち前の探求心と博学でもって語るのですから、「都市史」において内藤昌の弟子であった自任する私には重いことこの上なしです。

私に「都市史は君のこれからの設計人生に生きるから、是非やりたまえ。」でしたが、内藤先生の「都市史」の本はこれだけです。タイトルを「日本都市史 序説」として、岩波文庫で出せばもう少し売れたと思うのですが、それなら明治からの鉄道・港湾・工業都市に触れないといけないと思い、あえて「風景」にしたのでしょうか。

論考は「住みたさ」を求めるには、江戸時代の町の規模、仕掛けに戻って考えよ。人は歩ける町の中でしか幸せを感じ取れないと、21世紀の超情報化社会に警鈴をならして、終わっています。

谷口吉郎先生の欧州の都市見聞のキモから始めている所が、私には不思議な感じでした。当時40代の内藤先生の口癖は「研究はフィジカルであれ。」でしたが、69歳ともなると気のおもむくままに筆を進めています。数字より詩人が都市の姿を語るのでは、私にはなんともやるせません。しかし、私の40年の設計人生を振り返る時、設計作業は確かにデジタルな数字の積み上げですが、それをとりまとめ、お金を出す人を納得させるためには、私も「詩人」ではないですが、「コンセプト」なる言葉使いが必ず必要でした。

内藤先生の著書は多数あり、城の著述にも必ず、城下町=都市を書いています。日光東照宮では門前町を語り、島原の角屋では遊郭の町を語り、桂離宮では公家文化と修景の技に言及しているので、この本の短い著述の奥に膨大な調べものがるあるのを私は知っています。

本の後ろに膨大な参考文献があるのですが、読み進めるほどに、参考文献を確認し、私の勉強不足を知らされるという重い本なのでした。

107ページに5行

「日本の都市の基点・城下町は京都・江戸の120m角の町割り単位は、むしろ大きい部類であり、名古屋・大阪は100m角であり、小さくなる傾向があった。秀吉が京都の城下町化を進める時、町屋の機能性を高めるために、120m角の真ん中に道を通し、短冊形の町割りをつくったので、短冊形の町割りも多い。中世以来の手工業の発達による町が城下町となった近畿の町と、開発がおくれた東北の町とでは、近世の都市計画=町割りにおいて、単位の長さにおいて大きな差があった。畿内はますます小さくなり、80mに、東山道では160mとなっている。」

たったこれだけの文章の為に、私は内藤先生の元で1年研究をしていたのです。まぁ、少しは学研に役だってはいたかと、65歳にして23歳の自分を褒めておきましょう。

ブルーノタウトが指摘したように、桂離宮と東照宮は共に江戸初期の建築ですが、デザインは対極にあります。内藤先生はこのどちらも生んだ安土桃山のデザイン感覚を他の事例をあげて学生に探るのでした。一つは「マニエリスム」であり、もう一つは「奇想の系譜1970年辻 惟雄」でした。具体的には名古屋城より姫路城が、岩国城が好きな先生でした。先生の安土城天守の芸術論・宗教論「天道思想」には、学生のコメントが先生によって昇華されて入っています。

建築家である私の血となっているのデザインソースは姫路城より名古屋城であり、桂離宮から数寄屋に発展した和風住宅です。生まれ育った環境が私の感性を育てており、材料が木材から鉄とガラスに替わっても変わりません