「安土城の復元」の中の一部をここにアップします。巨大な木造建築を作る「架構の工夫」と「信長が3階に住む」事が、前代未聞の「吹き抜け」を作ったという論から、「大工の願う天守台を穴太衆が作れなかった」事が驚愕の天主の造形となった、とココに抜き書きします。

どうして、この奇妙な形になったのか。でなく、石垣普請でならざるをえなかったのでした。それには、古建築の知識が要りますが、内藤昌著「復元 安土城」を読んでも、その知識を先に示しての大工の工夫の解説を内藤先生はしていません。ですので、「復元 安土城」は難しいと一般の皆さんに敬遠されました。そこで「論考 小説安土城物語のネタばらし」で、私はその点を留意して書いています。ご覧くださいませ。

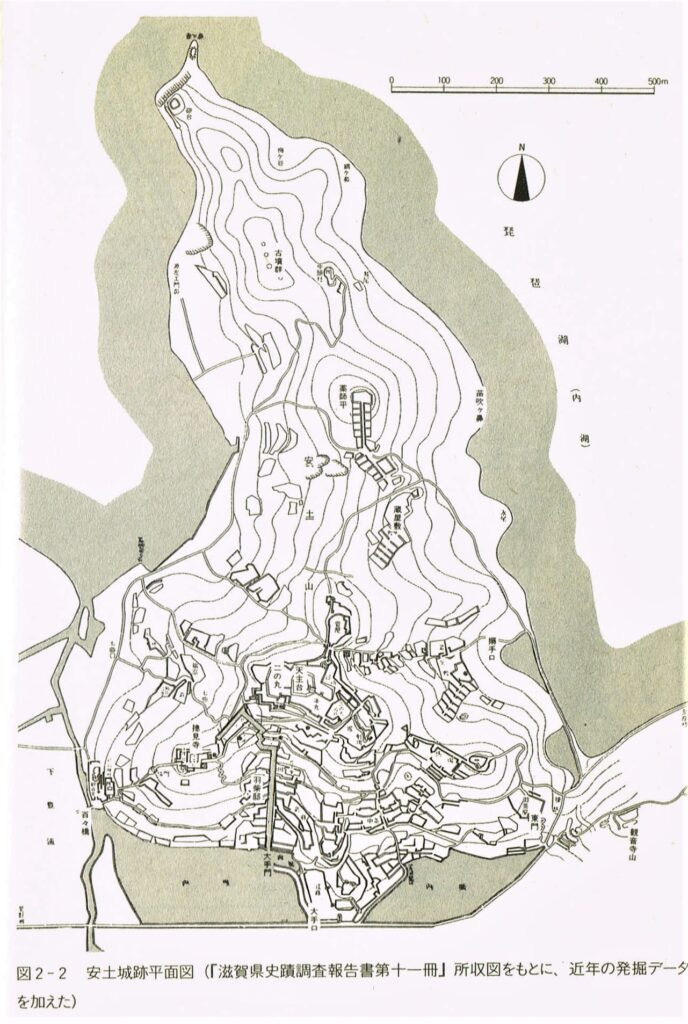

安土山の「造成」をしない事には建築の敷地は確定せず、基本設計は固まりません。

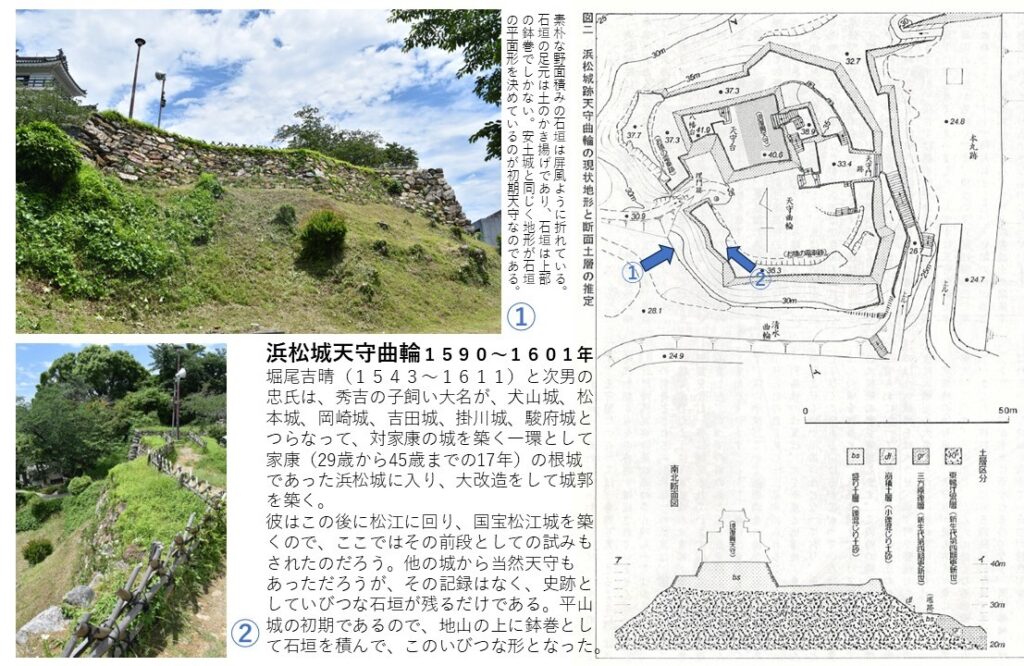

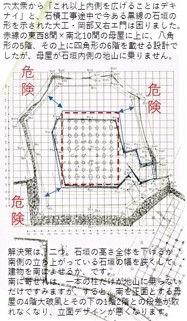

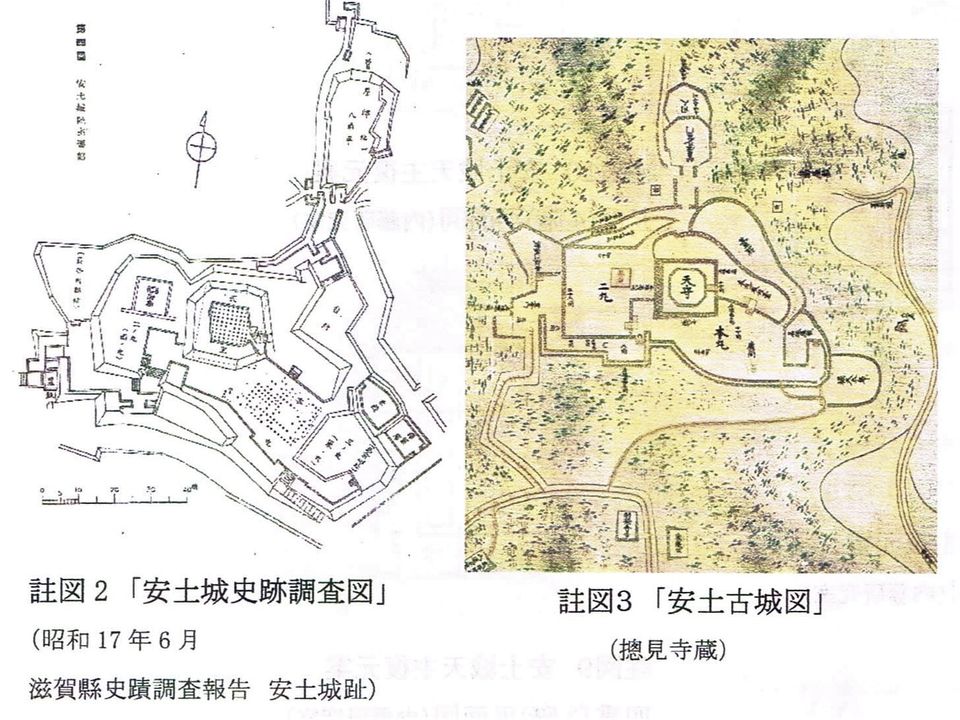

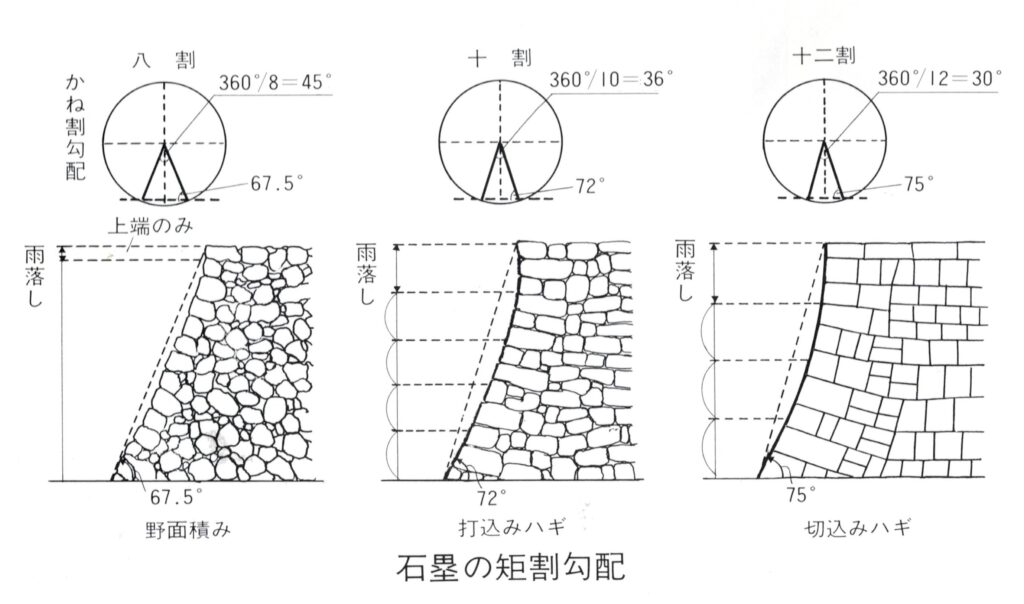

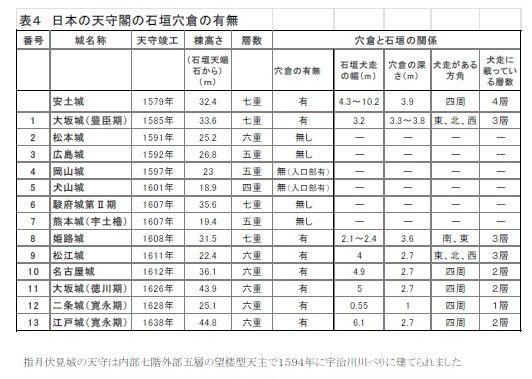

好事家が内藤(天守指図に従った)案を否定するに、宮上氏の「八角形の石垣はありえない。」を持ち出しますが、宮上氏(だけでなく多くの好事家も)は石垣の役割を間違えています。石垣は重い天主の土台にはなりえません。石垣は「地山」を成形するために土留めの役割を果たすだけです。土を盛り上げて崩れないのは30度(安息角)です。叩いて突き固めても風雨の元では土粒子の粘りで決まります。それを70度まで土留めの角度をあげるのが石垣の役目です。石の重さで、土が崩れるのを耐えるのです。

「地山」は何万年も前からそこにあるから「地」です。穴太衆は、天主の敷地「地」の形を、掘り込み、裏にぐり石を入れ、重い石垣で整えるのです。宮上復元案は石垣に天主の荷重を頼っており間違っています。安土城天守の石垣とその土盛りは、火事で崩れる天主の重みで崩れました。その結果が今の史跡の姿です。

17間四方の天主の敷地を作ろうと、石垣の根石を無理矢理に八角形において積み上げていったのですが、なんせ六角氏の観音寺山城とは高さが違う初の事でしたので、大工の願うとうりに穴太衆は石を積み上げられなかったのでした。

安土山に残る石垣のほとんどは、1間、6尺、人の背の程、2m以下です。六角氏の観音寺山では、2間、12尺、4mほどの高石垣がありました。(滋賀県安土城考古博物館には、安土山全体の石垣の測量図がありません。天守台は50年前の私たちの測量図を今も使っています。考古学はフィジカルな学問でなく、妄想する文学部なのでした。)

北垣先生の御本にある石垣は「高石垣」であり、4段積程度の小牧城の石塁は石垣には含めていません。農民の段々畠は、人の背以下の高さしかありません。背を超えるには、石を持ち上げる為に、仮設の足場・三又に下がる滑車が要ります。三井寺近くの穴太にこの石積み専門集団が育ちました。その穴太衆が当然安土城に呼ばれたのですが、大工の求める天守台高さはやった事のない高さ9mもありました。今も伝・二の丸に残る大石、隅石を見上げるほどに、穴太衆の喘ぎ声が聞こえます。

東西面の根石は辺として並んでおらず、内藤先生の測量では地山の基準地盤高さを決めるに一つの石しかなく、地山に対して鉢巻石垣であったのかもしれません。まだ、高石垣としての隅石の加工は整っていませんが、隅石への特別な配慮はされています。

隅石を座標軸に各辺の根石を掘り出し、50年前の内藤先生による実測を改めてやり直すことによって、東西面での基準となる地盤高さが見えて来ましょう。東西南北の石垣天端は同じ高さでないと作れませんので、基準となる地盤高さが変わったからと言って復元案が変わる事はありません。

蒲生氏郷が1588年に作った松坂城は、建物は残っていませんが、小山を切り崩して石垣を積む「平山城」の造成の姿をしめしてくれています。ポンタックのブログ「松坂城 城郭」に安土城の城郭全体も入れて解説しました。切り崩して地山にそって石垣を積んでみないと、建物が建てられる敷地形状は確定しません。石垣初心者には「お城の石垣」を書いていますので、まずはそちらから。石垣は盛ったものであり、天守の重さをかけるに、大工は石垣を信頼していません。

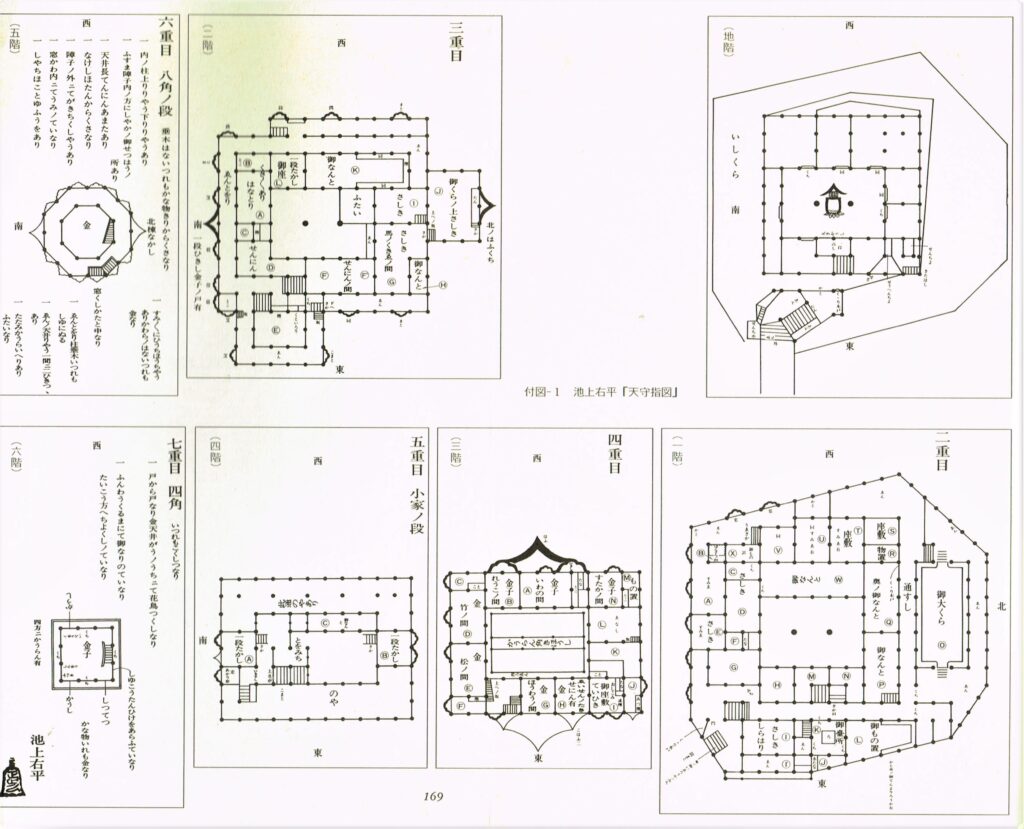

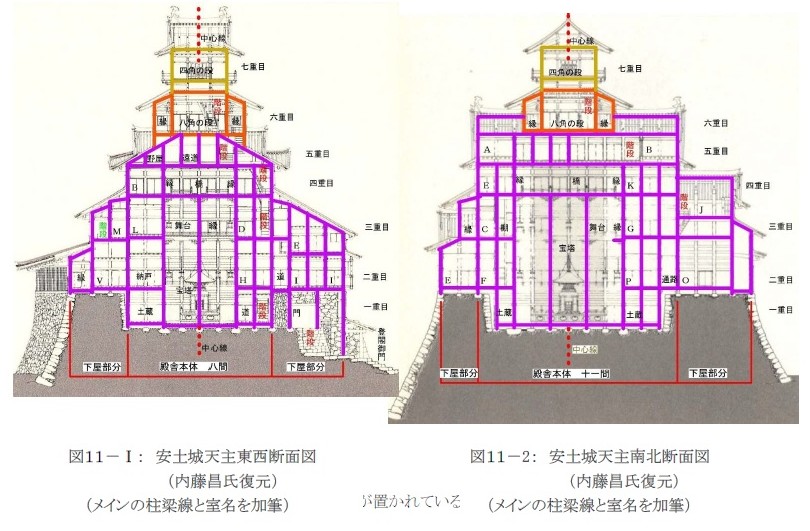

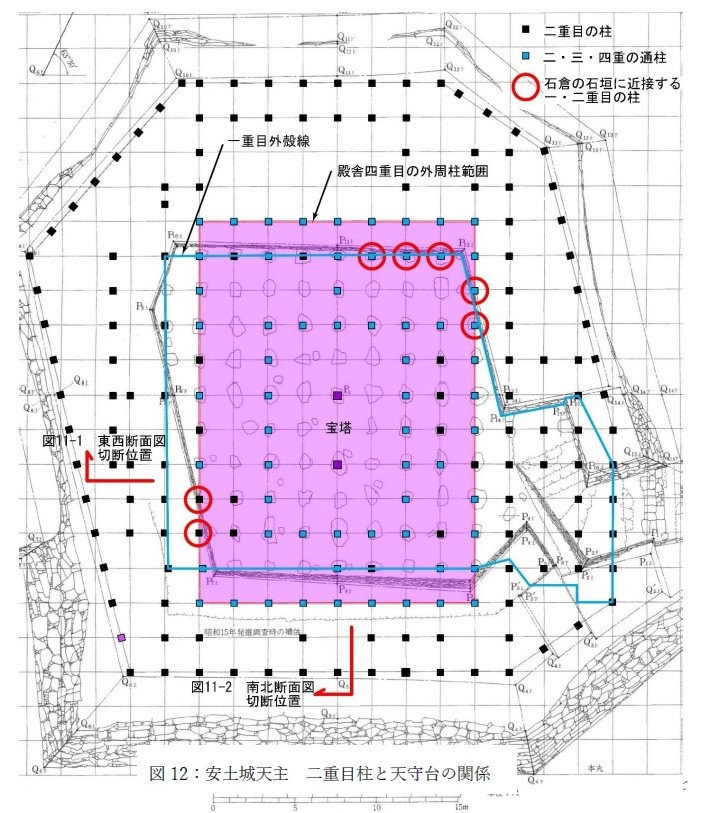

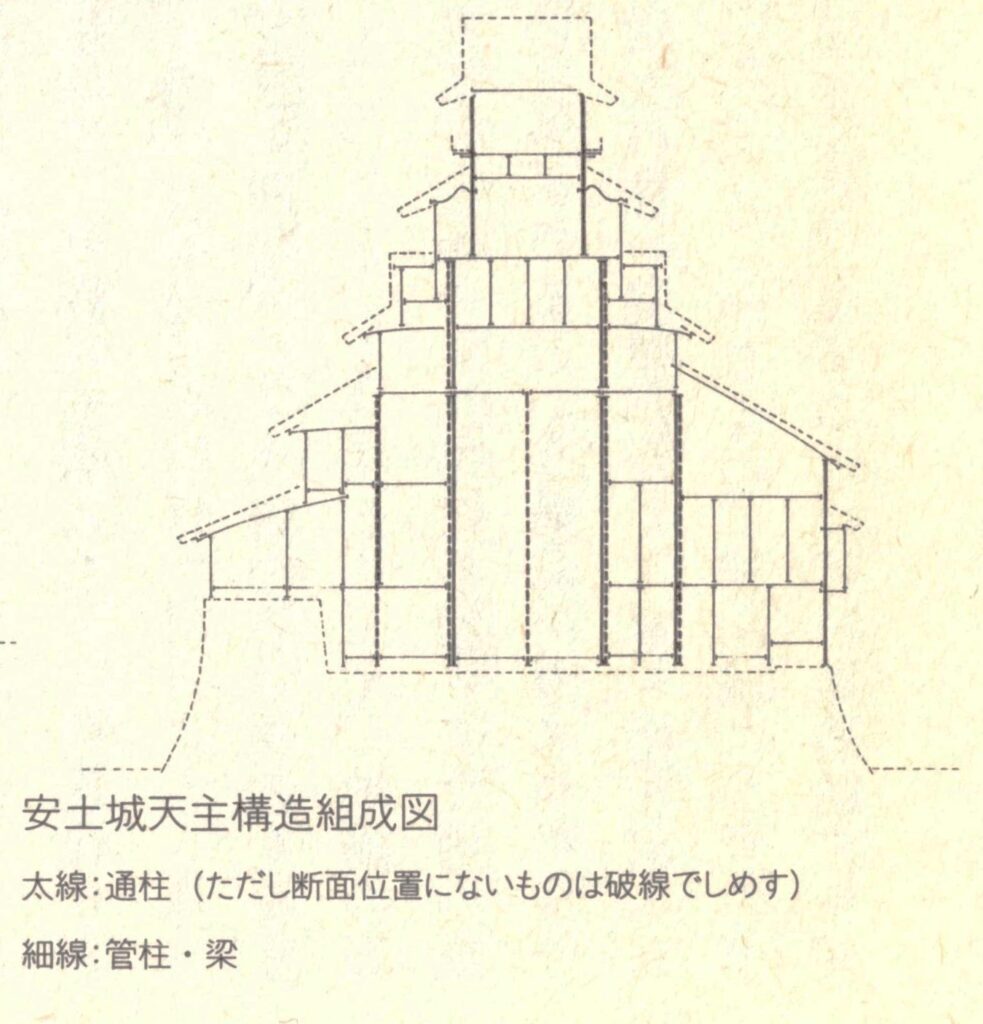

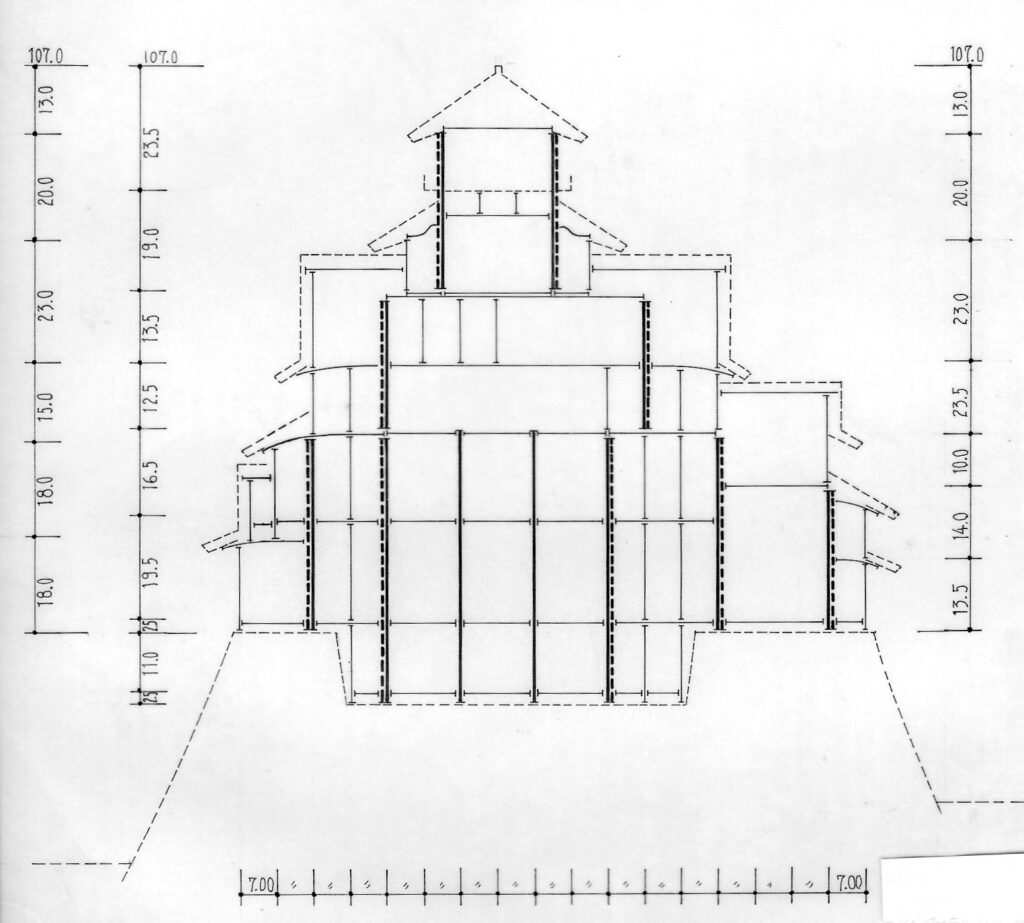

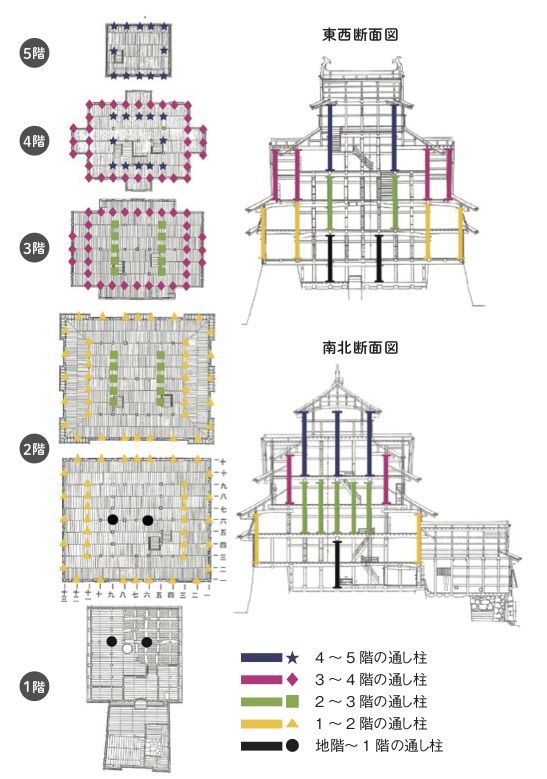

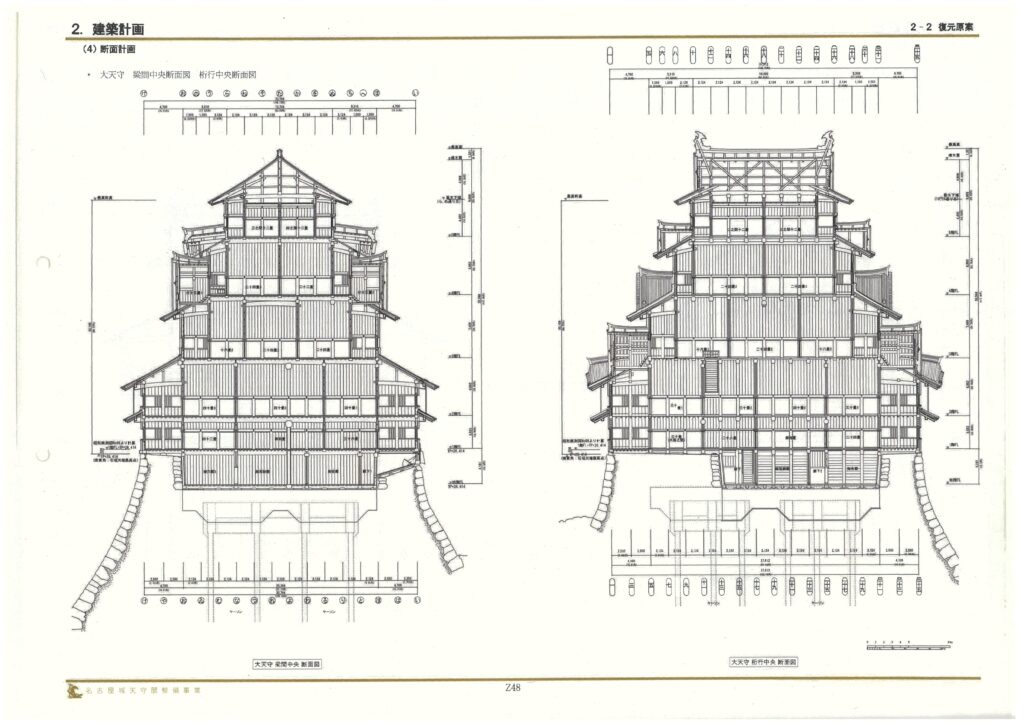

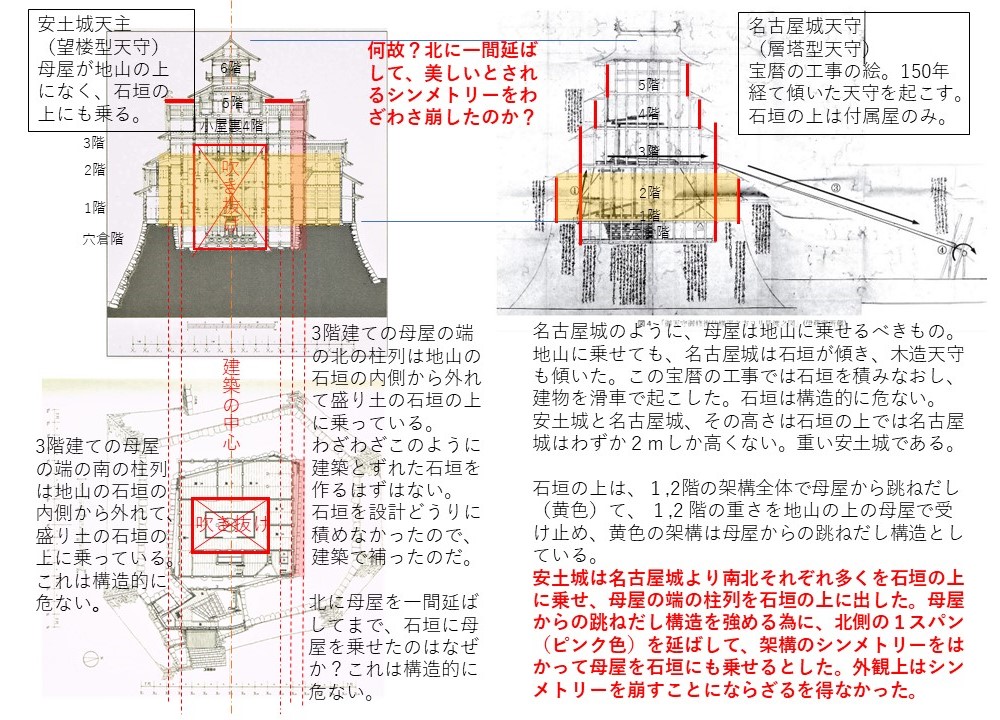

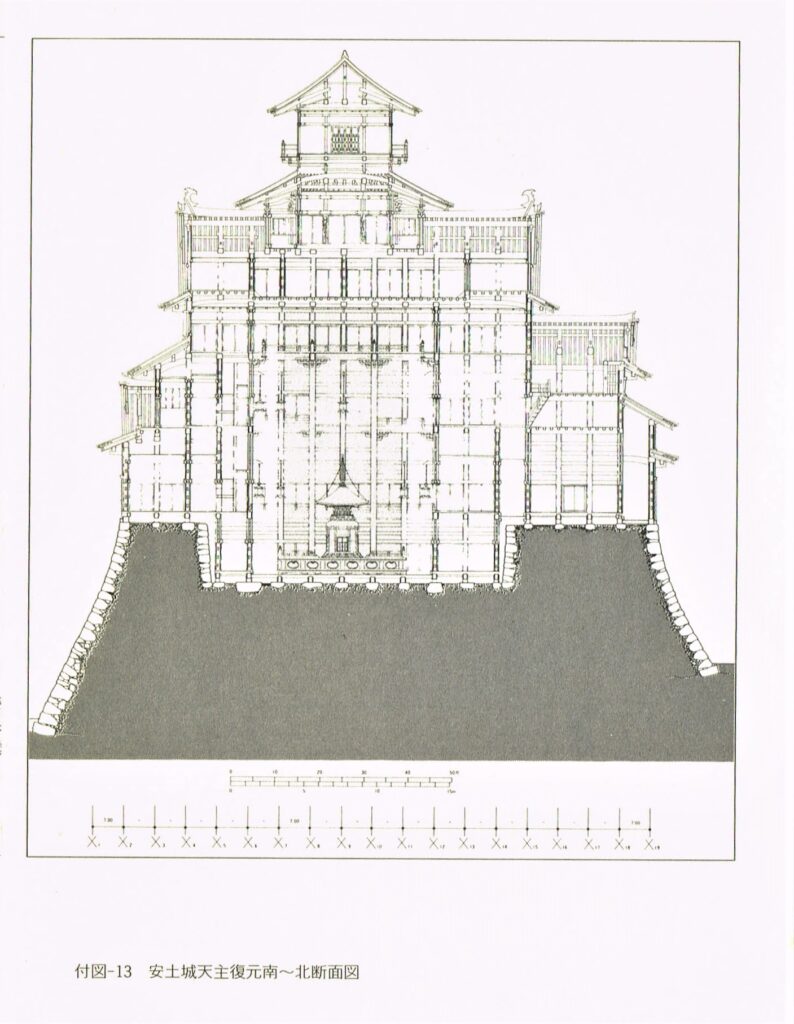

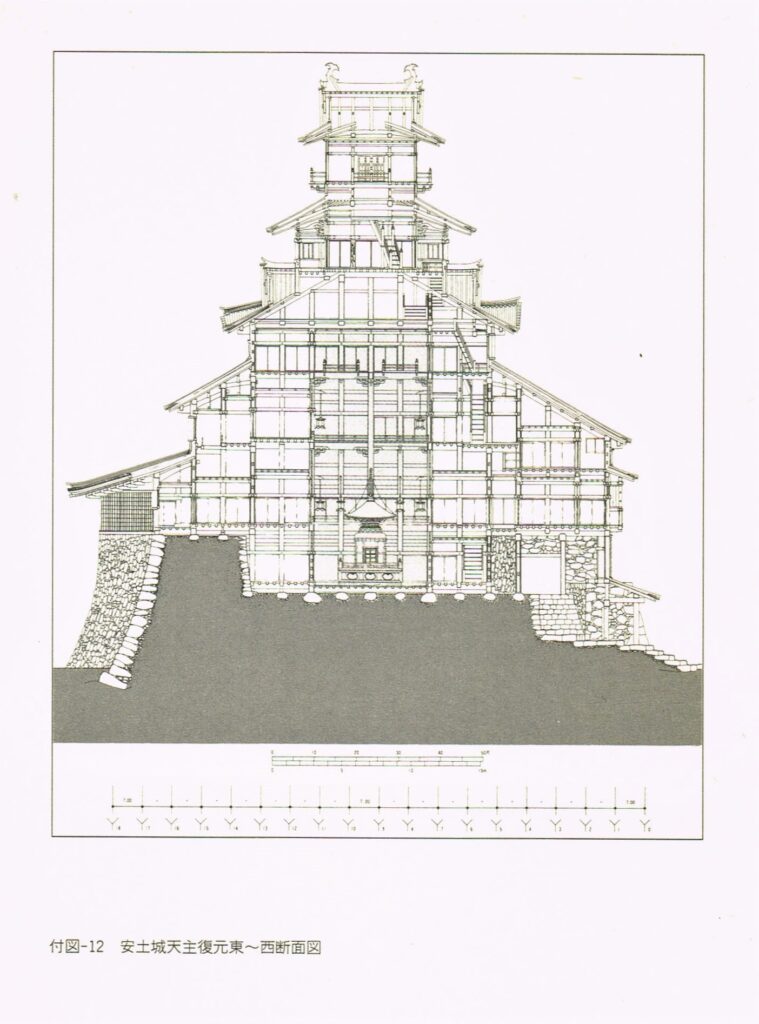

次に、天主台です。石垣に乗る天主の断面図と各階を重ねた図を柱の位置で結びました。

断面図だけでみると、東西面の母屋の柱は、南端・北端の1列づつだけ(次章に礎石図で示します。)が石垣の外にあるだけで、基本的に地山の上に乗っています。

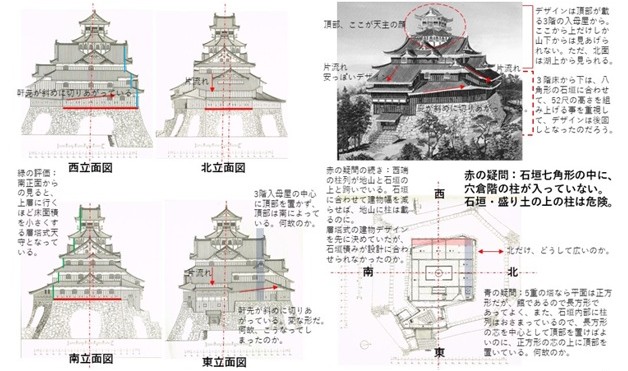

石垣の積み方をみると、南面は64度、北面は69度の勾配で登っているのですが、東西面の石垣はわずかな「反り」をもって、上端を垂直にあげています。そうしないと、「天守指図」の一階平面が石垣の上に乗らないので、内藤先生は石垣の「反り」を推定したのでした。

石垣の高さは、遺跡として残っていないので想定するしかないのですが、天守指図に1階の柱がおかれた配置は見えますので、その配置が示す石垣の天端の外形ラインが、現状に残された石垣の角度による外形ラインと合えばそれでよいのです。

さらに、私的に言い添えますと、

「地震対策として、母屋は地山の上に載せたい。石垣を地山に沿わせて積んできたが、南北断面図にあるように、うまくいかなかった。」が、驚愕の天主の造形にしました。

地山形状から、根石は、南北面の敷地幅を先に余裕を持って決め、東西を割り、八角にして地山にそれなりに合わせるとしたのですが、東西面の勾配が緩くなり、ひきづられて南面の勾配も緩くなり、穴倉全体を北に持っていくことができず、南面に皺寄せが行き、石垣の北側は余裕が生まれ、大きな附属屋を建てる事になる一方、母屋を置くに必要とした敷地は地山の上に確保できず、南側石垣の上の母屋を載せざるを得なくなりました。

東面61度、西面63度の東西面は、「反り」をもって、石垣内部を広げ東西8間の柱を地山の上になんとか置いたのですが、北面石垣の69度違い、64度で積み上がった南面石垣は、穴倉底面を5尺、計画より短いものとしました。よって、東西8間×南北10間の母屋を地山(石蔵底面)の上に置けなくなってしまったのです。

満田高久氏が、礎石(柱の位置)を明瞭に書いてくれました。母屋と下屋の違いに着目してください。2025/02/14

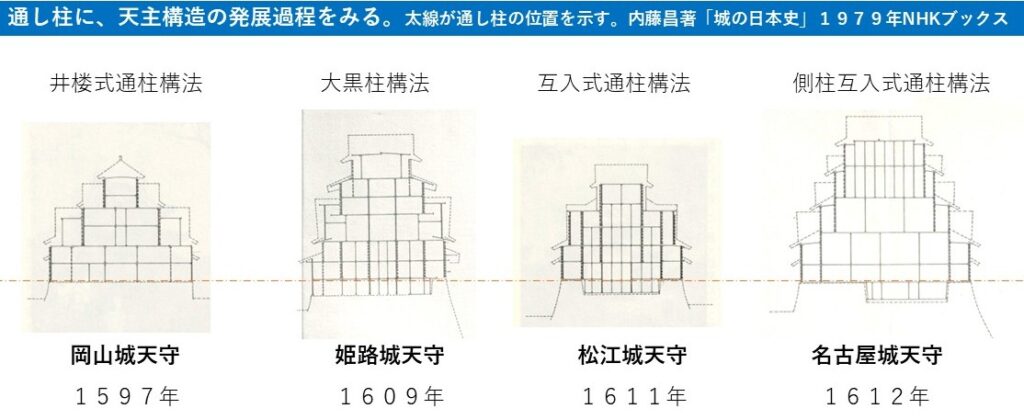

母屋(4重目、3階)の南北10間を地山に載せたかったのですが、9間しか載らなく、しかも赤丸の3本はそれでもつらい。それで、5・6階のパビリオンが建物の中心に来ないのですが、母屋11間として、南北共に盛り土の上に、1間幅で母屋の柱を一列置いたのでした。そして、その柱(青色)は、2.3重の通し柱として、母屋の剛性を高めています。松江城、名古屋城の側柱の先駆です。

「信長公記」には柱の本数が書かれているのですが、「天守指図」の平面図と一致します。これは、大工の資料があって、それを見て太田牛一が数字で表したとしか思えません。「天主拝見記」を書いた普請奉行が柱の数を数えることなどありえないので、大工が普請奉行と共に拝見したのか、大工の描いた「天守指図」が太田牛一の手元にあったのでしょう。建物高さ、柱の長さ<高さ8間>が「信長公記」に書かれているのですが、この数字も大工の手によるものである事を内藤昌は証明しました。架構「22本の柱で心柱」と見事に一致する柱の長さでした。

松本城が、見た目は寄棟屋根を積み上げた層塔式なのに、望楼式だといわれるのは、母屋に望楼を載せた、井楼式の構造だからです。

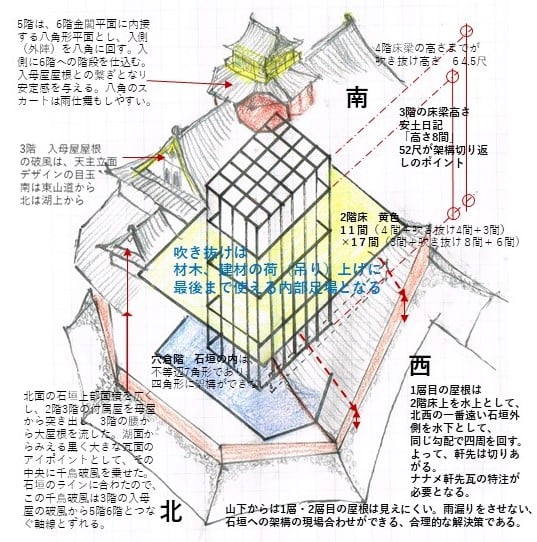

2重目(1階)の盛り土の上の附属屋(下屋ともいう、黄色)は、吹き抜けの4間×6間×高さ8間の心柱となる架構を一気に組み合あげたあと、直ちに心柱架構につなげられたことでしょう。

13、5尺の段差を持つ、石蔵の礎石と盛り土の上の礎石との間の水平、垂直を取らないと、上に積むことはできません。盛り土の上の水平は「土台」を回してとりました。「土台」は天守から生まれたのでした。

東西の母屋は、何とかナナメにしても石蔵の地山に置いたのでしょうが、〇印の4本、さらに2本はつらいです。平面図、立面図で見ると、西の柱列Y15が3重目(2階)で無用に飛び出て見えるのですが、構造上、盛り土の上にある南北ワンスパンとのバランスを取るために、飛び出させたのでしょう。

大工の設計図通りに、石垣を穴太衆が組めなかった事が、驚愕の天主の造形にしたのでした。

二重目のX4通りとX12通り、Y6通りとY12通りは、礎石の列の上に柱が建っていません。母屋の2間、14尺を柱無く、梁を飛ばすのは、大工には普通の事でした。Y9通りの2本は内側にある心柱架構の4間×6間と母屋外周の8間×11間とをつなぐ梁が宝塔脇にある中央2本の柱から延ばすためであり、Y6通りの柱3本は階段の受け柱です。

1重(地下階)では、南北は9間長となり、東西の全ての礎石に柱を建てています。10間の予定を11間にした架構の変更が、通し柱の上下の繋ぎに出ています。(下図の南北断面図参照)

西側端列は地山の上にあるかの如く書かれていますが、石垣の上でした。(下図の東西断面図は切断面が違い、地階まで達している。)

石工が礎石を置くのですが、それは大工から7尺ピッチの柱割りの指示を受けたからです。礎石には、その上に柱が乗らないのが25個ありますが、地山が大工の設計通りの敷地にならなかったごとく、設計変更の「ニゲ」を考量して、7尺ピッチにまずは置かれたのでした。その中で、中央の宝塔の絵あるところは礎石がおかれておらず、埋蔵物の穴が掘られてあった遺跡の事実は、石垣積みの不確かさから来る母屋・下屋の柱位置の迷いと比べ、大工は4間×6間の心柱架構を当初から決めており、石工に礎石を置くなと指示をしていたことを示しています。礎石には柱が燃えた跡が残っているのもあります。

名古屋城天守は、附属屋(下屋)は、2層だけしか石垣の上には載せていません。多層の天守は重たいので石蔵の地山の上に載せないといけません。石垣は盛り土ですので、重さに耐えられず崩れてしまいます。赤丸の7本の柱は、上部の7尺グリッドの柱位置からすると、石垣内側に当たってしまいますが、下図の名古屋城の赤線のように、周囲の施工が終えてから、石垣に沿って押し込んででも、地山の上に載せたのだと思います。

安土城天主は平面図しかありませんが、信長公記に柱の長さと太さの記事があり、平面図を貫く柱の位置が重なる事から、通柱か管柱かの判断をしました。

母屋を8間×10間にするつもりが、石垣の上に母屋を乗せて8間×11間としたので、北側の母屋の4階5階の通柱は、南側と違い、ずれてしまった。

松江城は、西和夫先生(1938~2015)の働きにより2015年に国宝になり、西先生の松江城通柱の論文は、このような絵で流布されています。互入する柱がよくわかります。外観は望楼型の古式デザインですが、その架構は新しい名古屋城などの層塔型の互入する通し柱です。

穴倉底の地山上の礎石より、13.5尺の高さまで盛り上げた石垣上面。「その上面の幅は7,5m必要である。」という前提で書いています。

私なら、穴太衆の積む石積み角度が緩くなる(予定69度→実際64度)のを現場で見ていて、「大工の指示する石垣の土盛り部分高さ13.5尺の安定が確保できない。」と心配する穴太衆に対して、「穴倉底面が設計図通り確保できないのはダメだ。」と石垣を積みなおさせますが、どうして大工の岡部は穴太衆の心配するがままに、石垣を積ませてしまったのでしょうか。

考えられるのは、天正4年1月に安土山への石積みは始まったのですが、蓬莱山の企画は早く、天正元年8月の浅井氏・朝倉氏征伐後すぐにされ、天正3年中に木材は集められて乾燥に入っており、天正4年に大工は山頂に飯場小屋を建てて、この1年、石積みと並行して材木の刻みも順調に行われていたのでしょう。

すなわち、天正5年8月立柱の予定、1年半後天正7年正月の竣工予定(実際は5月にずれ込む)がすでに決まっていたのではないでしょうか。

穴太衆、土木工事とのコミュニケーションが大工に取れておらず、大工が知らないままに積まれてしまって、積みなおしの時間が取れないなら、大工は自身の架構の工夫で解決するしかありません。

城下への威容を示す主たる面は南であり、後の層塔式デザインに近い姿で南面は順に低減されて積み上げています。当然、石垣の高さも計画より下げたくないです。よって母屋が石垣の上の載る事になりました。

ならばと、北面もバランスを考えて石垣の上に乗せ、北側の大きな附属屋が盛り土の上で傾かないように2階床組全体を先に組み、石垣の上に乗る架構と地山の上の架構の一体化をはかったのでした。

西側のY15通りは、母屋ではないのですが、1階、2階を石垣の上に載せています。南から見上げるにバランスを取るために南側は削っています。削ってでも、やはり西側も石垣の上に載せて、石垣の上に載せた南北のワンスパンとバランスを取ったのでした。 石垣内部の7角形の地山の形の上に長方形の8間×11間の母屋を載せるのですから、穴倉階と石垣の上と一層7,5mの段差をまたがる母屋のバランス(水平・垂直)とりは重要です。

「建て方」と言って、長材を組み上げるにはバランスを考えて建てる順番を先に検討します。現代の鉄骨造でも「建て方」検討会は行われ、仮設のボルト締めの手順を決めており、設計者も陪席しています。

母屋が石垣の上の載るように、母屋の南北10間であったのを、南北11間と設計変更をしました。結果、「5階・6階の望楼が、大屋根の中心に乗らず、東西面からみると南に寄って見えるが、天主の姿は、南の城下町・街道からと、北の湖上からがメインなので良しとした。」とせざるを得ません。

大工の設計図「石垣を69度で積み上げる。」のようにはいかず、設計変更をした結果が、この建物の芯をずらして置いた望楼だったのでした。

「望楼が大屋根に中心にないのは設計者としてありえないこと。何故、このことを内藤先生は書かなかったのか。」と私は半世紀のあいだ疑問でしたが、石垣の勉強をしてわかりました。穴太衆に頼まざるを得ない「野面積のづらつみ=自然石を地山に沿わせて組む」ですので、大工の設計図「石垣を69度で積み上げる。」のようにはいかず、設計変更をした結果が、この建物の芯をずらして置いた望楼だったのでした。

この私の論理の証明には、「高石垣と穴倉内側の高さ13、5尺の石垣が挟む盛り土の最低幅が、築石の裏に埋めるぐり石で決まり、その幅は7.5mだ。」と穴太衆に言ってもらうしかありません。変形八角形の中に長方形の母屋を入れるとは、内側の変形7角形のほぼ垂直に立つ石垣が崩れずにあることにかかっており、私は、石垣全体を見て、7、5mの幅が必要だと穴太衆が判断したのだと推定しました。現状の石垣の崩れを見ると、3分の1から2分の1の高さが崩れたと言うより、13、5尺に積まれた石垣が崩れたと言えます。盛り土ですので、地山と違い崩れやすいのでした。

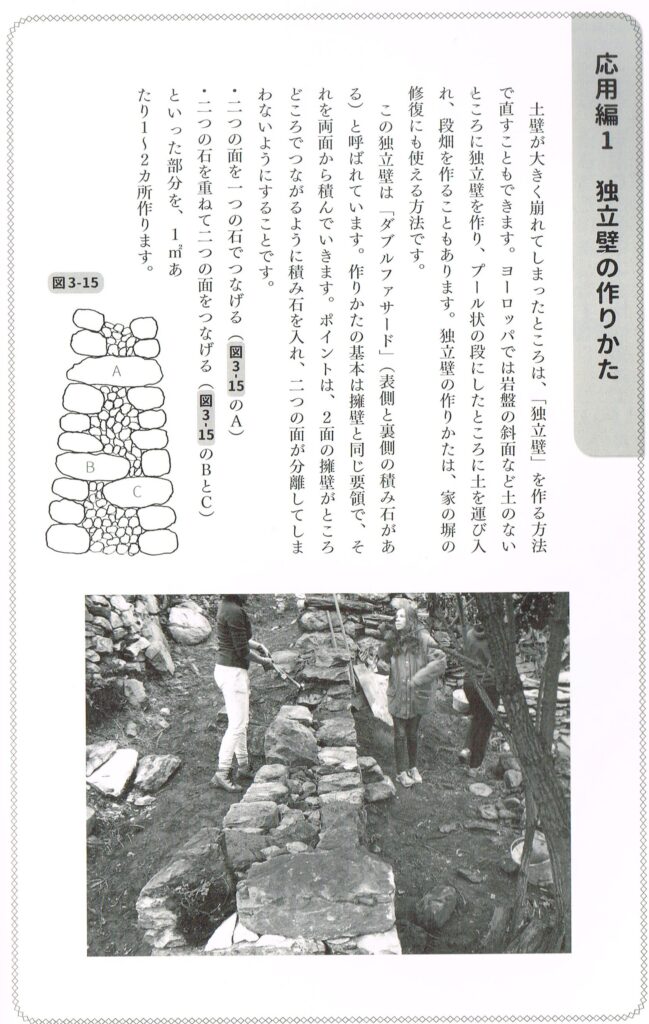

一般の天守台の石垣の頂部は、穴倉周囲に高さ・幅13尺ぐらいの石垣を積み、天守の附属屋を載せています。重い母屋は、穴倉底の地山にのせて、付属屋を吊り上げているようなイメージでもあります。その石垣の独立壁ですが、穴太の後藤家文書の管見の限り、記述がありません。

石垣で郭を作れば、隅櫓に、出入り口には多門櫓と、盛り上げた石垣の上に建物を作ることもありますが、天守のような重いものは載せないのが、秘伝書に書かなくても当然なのでしょう。どのように積めばよいかを探して真田純子著「誰でもできる石積み入門」に行きつきました。フリーススタンディング(独立壁)ダブルファサード(表裏壁)と、外国の事例が出ていますが、いずれも建築とはなりません。ローマ時代の建物は、レンガの型枠にコンクリートを流し込んだ厚さ2m以上の壁の表面に大理石を貼ったものであり、石造ではありません。

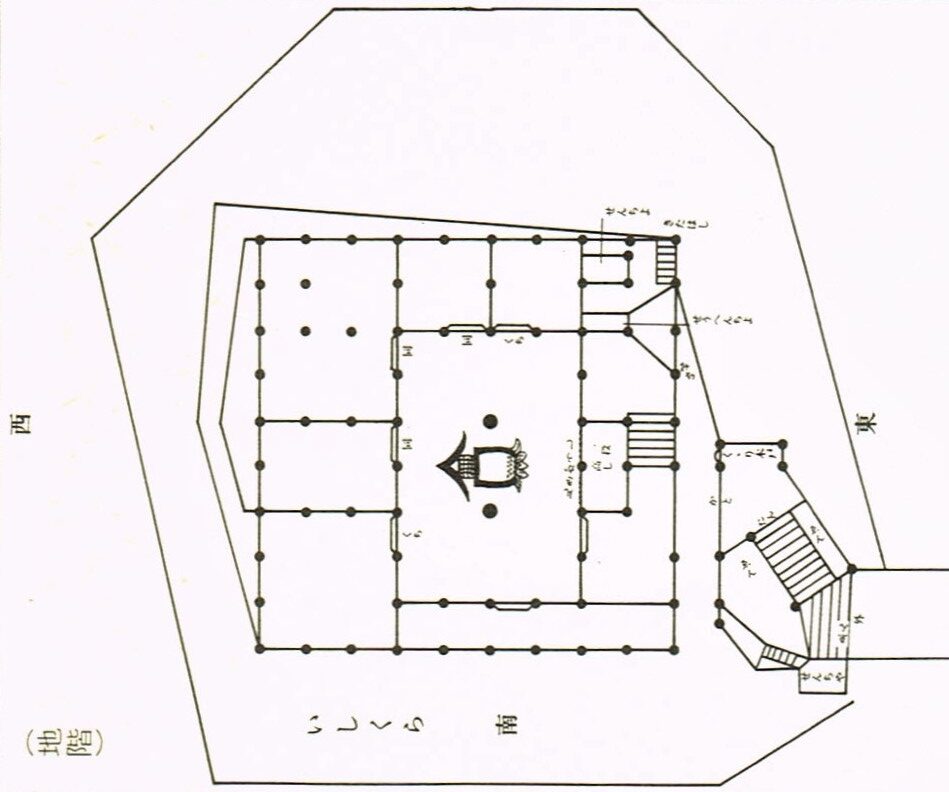

吹き抜け架構4間×6間の大きさは、信長と奥方、小姓の住む3階において外周に面して居室をプランニングするのと同時に決まりました。3階外周の8間×10間を建築の母屋(主構造部)と決め、奥行き2間の居室を外気に接するように並べ、その内側の4間×6間に組まれた一体の架構を建築の心柱として、薄暗い屋根裏のごとき「吹き抜け空間」が生まれたのでした。

母屋の上に、屋根を小屋組み(屋根裏階の4階となる)し、信長の権力を表す5階・6階を屋根の上に載せる事により、信長の求めた100尺の高さに達することは雛形を作って検証していました。母屋に下屋を添わせて、1階に遠侍、式台、対面所、2階に書院(対面所)、茶座敷をもうけるゾーンニングは決めていたのですが、石垣が積みあがるまでプランニングは決められませんでした。

大工の不安はあたり、石垣の積む角度が南側で64度と緩くなり地山の南北は9間しか取れなくなり大工は困りました。母屋の南北10間を9間に減らすと、雛形で信長の了解を得ていた、3階の住まいが小さくなるのはもちろん、なにより、高さ100尺の信長の権力を示すデザインが珍妙なものになってしまいます。

大工は母屋を8間×11間と南北に引き伸ばし、母屋を地山だけでなく、石垣盛り土の上にも載せることで「信長自身のシンボルとしての巨大天守」を作ることとしました。八角形の石垣が作る敷地に巨大天守をなじませるように、1階・2階のプランニングが決定されました。

石垣盛り土の上に4層も母屋を載せたのですから、火事で天主が崩壊したとき、その母屋の重さで石垣は崩れざるをえませんでした。史跡にのこる、石垣頂部の崩れた姿が、この安土城天主の特殊な架構を示しています。

名古屋城天守は、空襲で燃えたのですが、石垣盛り土の上には下屋の2層しか乗っておらず、穴倉、石垣は崩れていません。