日本庭園について何か書こうとすれば、森蘊(もりおさむ1905~1988)先生の100篇の論文、20本の著作に触れずにはおられません。森先生の著作からの抜き書きを縦糸にして、都市史学徒を自認する私ならではの「日本庭園」になればよいな、と始めます。

マレス・エマニュエル(1978年仏生まれ)という 森先生の研究者が京都産業大学に現れ、先生の多大な業績をまとめていますので、まとまった先生の足跡はそちらへどうぞ。

- ●はじめに 森先生の講演会から

- 森は日本の庭園の特徴として「自然風景式庭園」を唱える。ベルサイユ宮殿庭園の幾何学パターンに対して一義的に唱えたのではない。自然風景を「縮景」して庭にするのは、中国にもイギリスにもあった。日本の風景の特色から、建築と同様に、中国仕様が日本化して行き、「縮景」は「回遊式庭園」「枯山水」「借景」「山車の飾り」「盆山」と進化・縮小され、究極の縮景「盆栽」に至る。

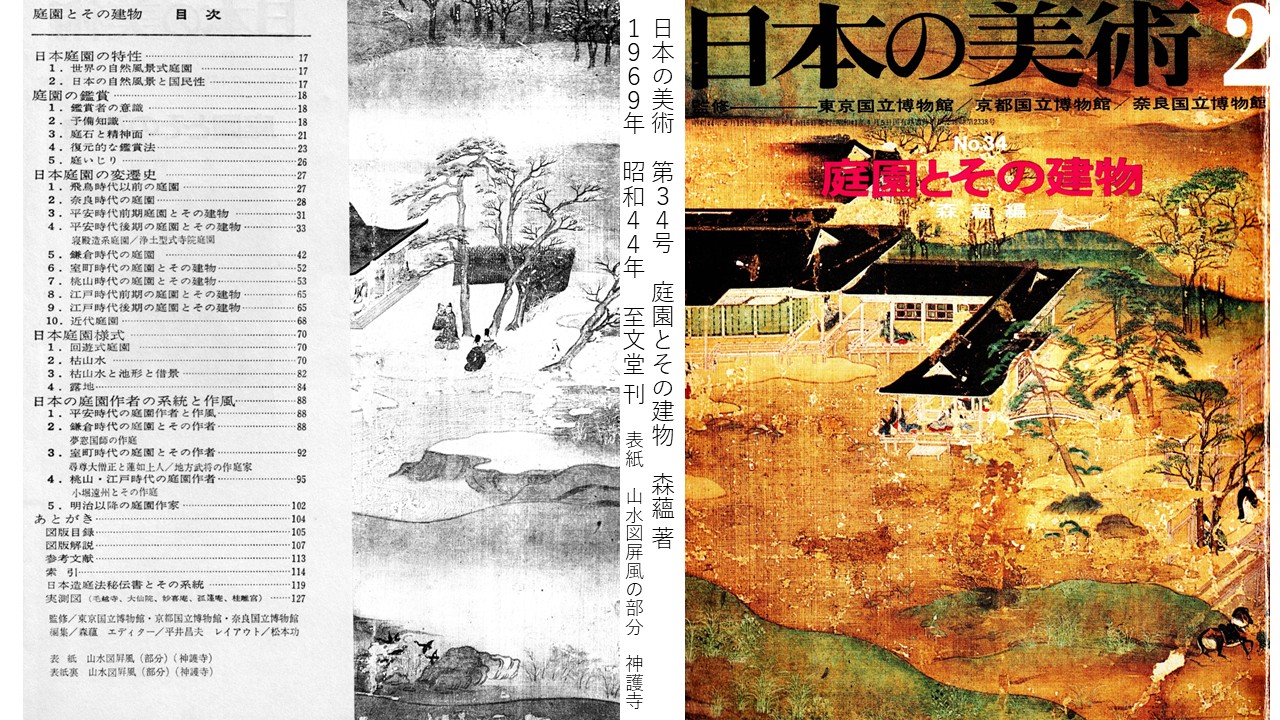

- 「中世の庭園」平安時代の寝殿造り庭園の次は、鎌倉時代、室町時代、桃山時代(江戸初期)江戸時代と時代別に並べるのか、主殿造り庭園、書院造り庭園、数寄屋造り庭園、茶室庭園と、建築の名前で庭園の差を語るのか。森先生の「庭園とその建物」の目次(キャッチ写真)は何でもありです。私は次に近世で一般化した「枯山水」「回遊式庭園」「露地」を、これらの庭の名前毎に書きたいので、この芽が中世にあったと、章にします。

- 日本庭園は近世(人口1200万人)になって、僧の方丈・武家の屋敷・町人の町屋と、庭をもつそれぞれの住まいが、茶道と向き合い、建築を定型化されると同時に確立されました。100年で人口は3000万人に急拡大し、以後安定します。

●はじめに 森先生の講演会から

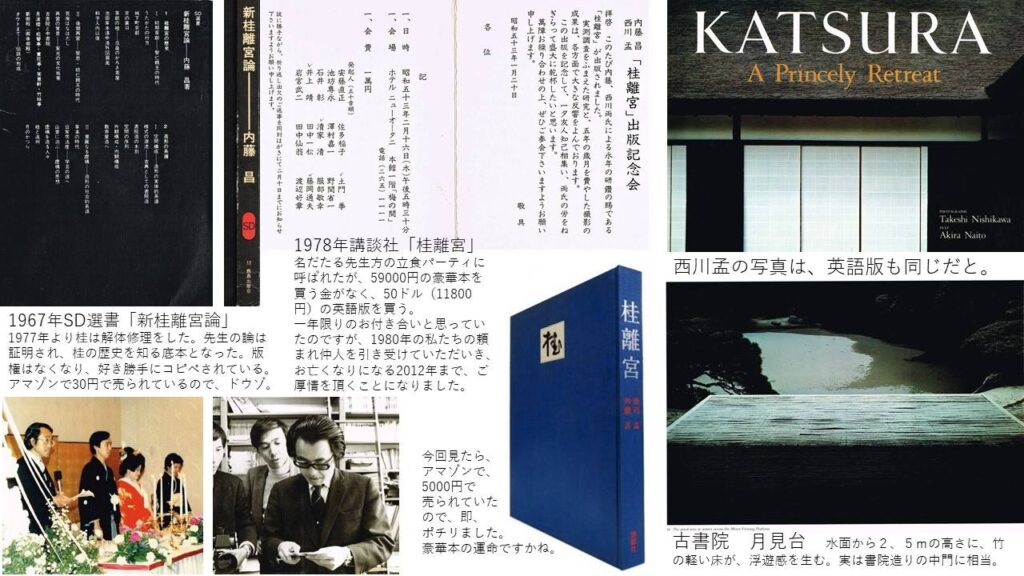

私が森先生にお目にかかったのは、1973年の名古屋工業大学「庭園文化研究所 森蘊先生特別講義」でした。建築史の内藤昌教授(1932~2012)が墨痕鮮やかに大書した立看に大学2年生の私はつられたのでした。1974年に私は内藤研究室に入り、内藤先生のご厚情を長く賜ることになるのですが、この時は全く日本の古建築には興味なく、さらに日本庭園となると、祖父が岐阜から石をわざわざ名古屋の娘一家の為に持って来て、カラ池の底を玉石で埋め、池の周囲に立石をした事から、「門かぶりの松、クロガネモチ、椿、サツキなどの樹木より、水こそが庭の中心にあり、石が庭づくりに重要なのだ。」「日本庭園とは<庭いじり>の素人芸でするもの。」と思っていたのでした。建築に比べて、特別な技術も必要なく、芸術としての完成度も低いものだと思っていたのでした。

この写真は、私が30歳の時、数寄屋風住宅をコンクリートで設計したものです。茶室が2つあります。

庭は、還暦の施主が「俺の好きなようにやる。」と言われ、敷地の西半分が日本庭園です。しかし、図面どころか写真も残していません。アプローチと縁側までで、もう庭にはプッツンしていました。なぜなら、設計途中で転勤の内示があったのでした。実施設計図とカラースキムボードを監理を行った若園君にあずけたのですが、庭の写真も撮っておくべきでした。もう、この住宅そのものがありません。

この写真は、「できたよ。おいで。」と奥様に言われ、東京から妻ともども訪ねて泊めていただいた時のものです。

いつも強面の内藤昌教授が森先生の前で平身低頭する姿から特別講義は始まり、「八条の宮家親子の素人の<庭いじり>が桂離宮を作った。」と森先生が話はじめたのには、とんでもなく驚きました。言い伝えの小堀遠州でなくても、有力な庭師無くしては庭はできないと思っていました。しかし、建築の「茶室」も確かに建築素人の<道楽三昧>であり、建築とは言えないレベルで始まったのでした。そして、数寄屋風書院造と大工の腕の見せ所となったのです。この特別講義は、回遊式庭園と数寄屋デザインは、同じ世界「庭園とその建物」にあり、素人が生み出したものだ、でした。

「庭園の鑑賞法は<庭いじり>から行うべし。芸術鑑賞には、すべからく活動から入るものであるが、特に庭のデザインでは、最初は素人であっても趣味教養が高く、感覚の秀でた人が、一度自作の楽しさを経験すると、建築はともかく、庭園だけは他人に任せられなくなる。幾度となく重ねると、専門家の及ばない着眼点から、時代の達人となる。夢想国師によって固まった「枯山水」の抽象的な石組には、古代から伝わる「自然風景式庭園」として「縮景」されたものでない、仮託された何かを感じるし、八条宮智忠の桂離宮「回遊式庭園」から、茶会の庭「露地」が生まれた。」とあったような、ええ半世紀前の記憶ですので怪しいですが。著作「庭園とその建物」1969年至文堂刊には、そのように書かれています。

この講演で使われた専門用語(上記太字)をこれから順に書いて行きます。

森先生と内藤先生の繋がりについて

森先生は、1932年に東京帝国大学農学部農学科を卒業。在学中は、田村剛の造園学の講義を聴き、古代の庭の復元を卒論とし、庭園史の道に進むことを決める。「庭園とその建物」の為に、工学部建築学科を聴講し、藤島亥治郎(日本・西洋建築史)から毛越寺遺跡を知らされ、伊東忠太(東洋建築史)、関野貞(朝鮮建築史)、塚本靖(工芸史)などの講義を聴き、建築史への素養を養い大学院に入る。1933年に内務省に入省し田村剛の国立公園の調査にあたる。1938年に足立康の建築史研究会に入会。1952年、奈良国立文化財研究所に入所、のちに建造物研究室長。1953年、「桂離宮の研究」で東京工業大学工学博士。 東京工業大学講師を務め、寝殿造りの100分の1の復元模型を作る。建築の復元は東工大藤岡教授(1908~1988)。1956年に内藤先生は藤岡研究室の院生として、熊本城の復元を行っており、森先生とはこの時期から面識がありました。1967年(昭和42年)に35歳の内藤先生は「新桂離宮論」を鹿島出版から出し「ブルーノタウトが誤解した前衛デザイン」を唱え、内藤先生が常に平身低頭しなければならない「復元的研究」庭園史の森先生となりました。

「復元的研究」とは、内藤昌が「復元 安土城」で使った書誌学研究の用語ですが、森先生の『修学院離宮の復原的研究』(奈良国立文化財研究所学報)養徳社 1954年をその範としています。

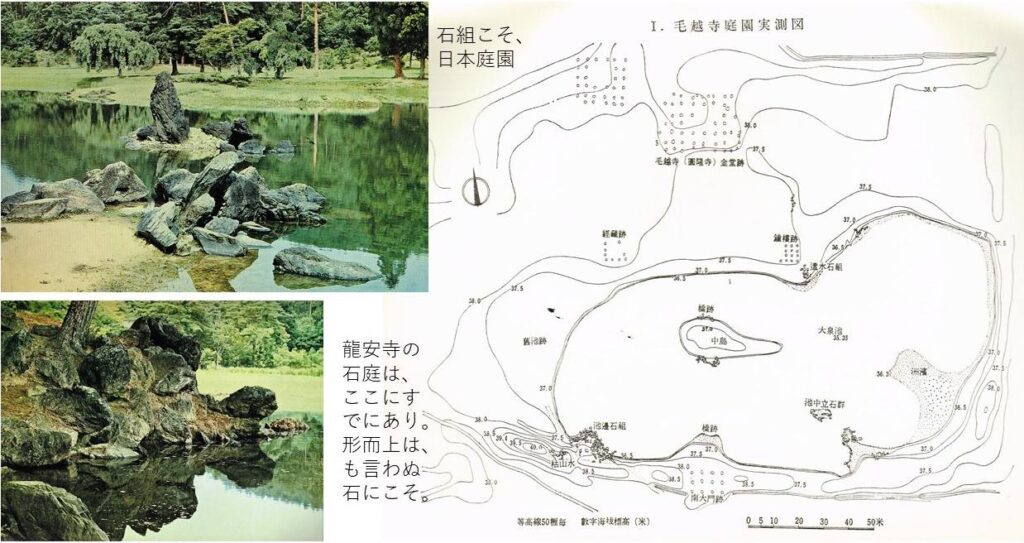

庭園史を語るには、今も庭園がそのまま残っているわけはなく、古文書を読み、現地に立って自然を見て、遺構の石組みを測量しないといけません。庭師の仕事は植栽の成長を止めることであり、捨てられた庭では植栽は勝手に繁茂し、庭を壊します。

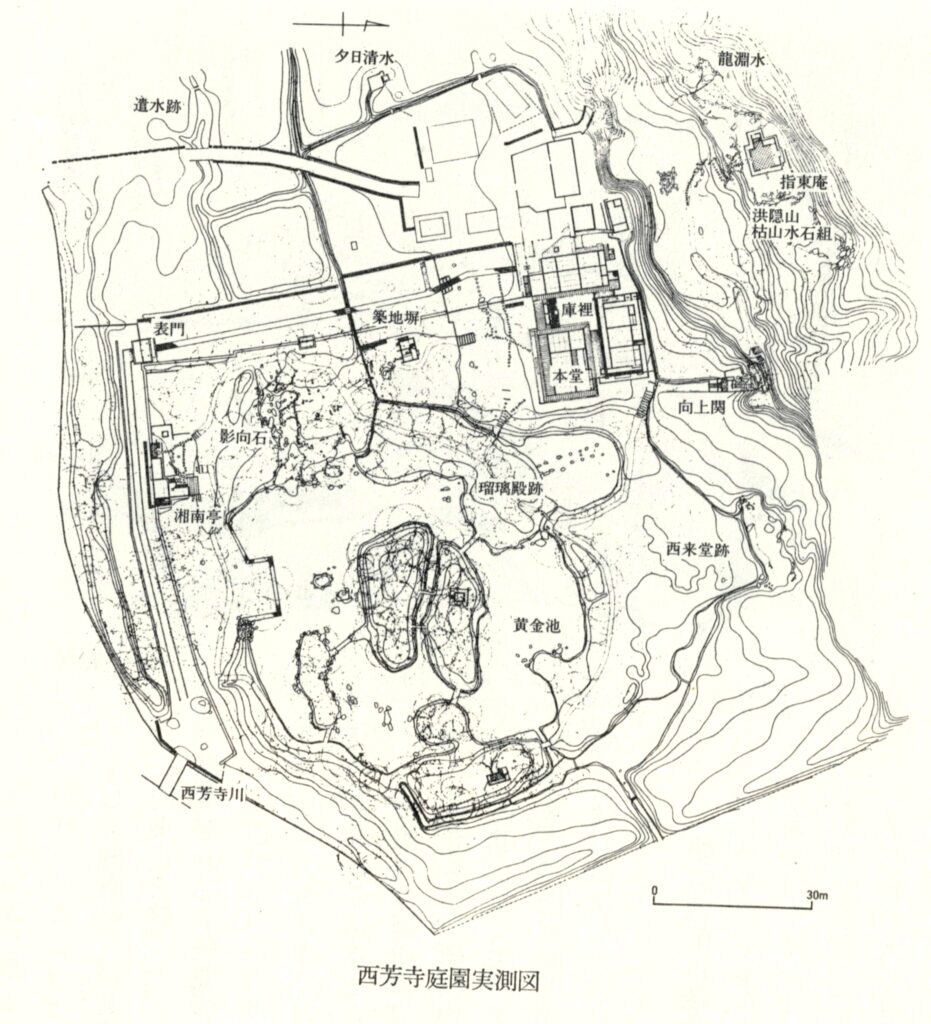

当時の一般的な庭園測量図と異なり、森先生の「地形測量図」には植物が省略されています。庭園の立地環境と水系をあきらかにするため、広範囲にレベル測量を行ない、厳密に等高線を描き、石と建造物とのを相互関係を立体的に表現しました。

現在の建築の文化財修理では当たり前のように実施されていますが、徹底的な文献資料の分析、精密な現地調査と測量図の作成、そして発掘調査の成果を照合した「復原的研究」という方法論は森先生が確立させたものでした。

森は日本の庭園の特徴として「自然風景式庭園」を唱える。ベルサイユ宮殿庭園の幾何学パターンに対して一義的に唱えたのではない。自然風景を「縮景」して庭にするのは、中国にもイギリスにもあった。日本の風景の特色から、建築と同様に、中国仕様が日本化して行き、「縮景」は「回遊式庭園」「枯山水」「借景」「山車の飾り」「盆山」と進化・縮小され、究極の縮景「盆栽」に至る。

「縮景」にして都会の邸宅に包み持ち帰りたかった、中国やイギリスと違う日本独自の自然を、森先生の文章から以下に眺めてみます。

美しい日本国土の大半は火山活動、褶曲・断層によって山をなし、それを侵食した地形と言ってよい。

重畳する山岳はおおむね急峻、河川は源流において急で、滝を持ち、中流において緩やかに流れ河原が発達し、平野部から海洋に注ぎ込むところでは砂浜を形成する。

夏は暑さが厳しく極めて湿度が高く、冬は寒さが激しいが乾燥し、夏冬の気候の差は著しく、降雪と降雨の量も多い。海洋と大陸の影響を受け「四季」を愛でる日本文化は、稲作によって太陽暦として定型化した。

雨が多く、花崗岩系、水成岩系の風化がひどく、岩塊となって、自然の風景の添景となっている。巨大な岩層となることはなく、岩をくりぬいた洞窟建築もそれらを重ね合わせた石造建築もない。多量に身近にある木材によって、建築された。南北に長い国土の特色として樹種も豊富で、針葉樹、常緑広葉樹、落葉広葉樹が交錯して、急速に変わる季節ごとに着葉の度に加減があり、色彩を改めてゆくのも日本風景の特色である。

森先生は、日本の自然から国民性まで論じ、日本の庭園芸術の手法を具体的に論じています。森先生の文章の引き写しを続けます。

このような気候や風景は、この土地に住む国民の気質の上にも大きな影響を与えずにはおかなかった。美しい国土愛に目覚めると同時に、いわゆる季節風に影響される地帯に特有な、どこか情にもろく、いわゆる浪漫的な性格をはぐくみ、移ろう自然風景に取材した芸術の発達する可能性を持ち合わせたのである。このような日本の国土に、自然風景的な庭園芸術が発達することは不思議な事ではない。

はじめは、部分的に海岸、山岳、渓流、滝などの形態を基本としながらも。全体としては仏国浄土を連想せしめようともした。やがて、二個以上の自然形岩石相互間の組み合わせにつり合いの面白さや、動的な興味を感じ、加工石材では人工的曲線や曲面の交錯に誘導性やさらに高度な美観を感ずる。

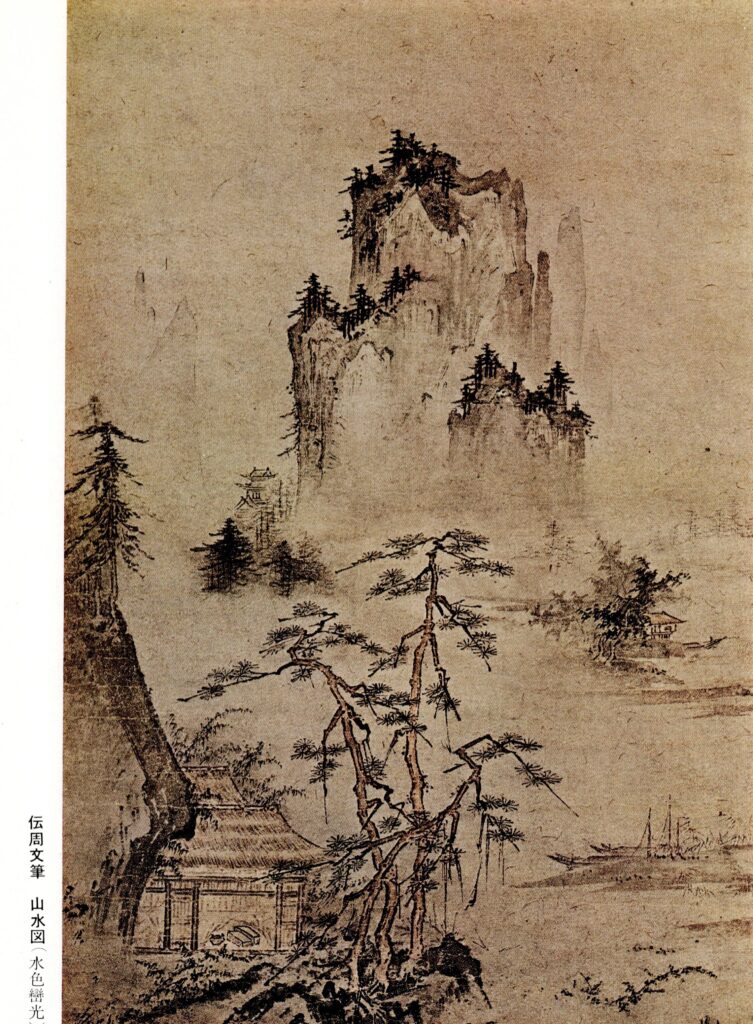

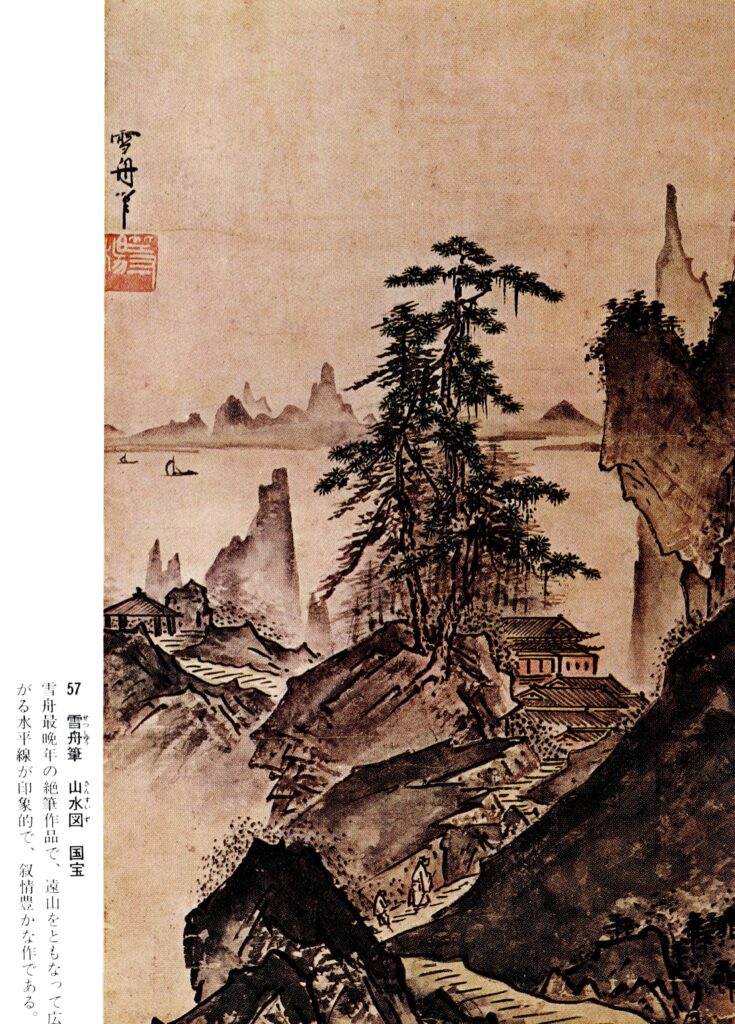

樹木も西洋庭園のような球形や紡錘形、または方形、動物形などに刈り込むことは全くせず、本来の姿のままか、時には相互間に支え、またはなびき、釣り合うといった植栽をする。時には寄せ合わせて、遠望した山岳の姿を作り出すこともある。西洋の風景式庭園が単に環境の美的取扱いに専念しようとしたのに対し、日本の風景式庭園では、すこぶるその精神性を強調する傾向にあったことがその特性と言えるようである。禅寺の小さな庭に水墨画のように余白を生かす石組をした枯山水は、やがて平庭に石と砂だけを敷き詰めて、見る者に禅問答を問うようになる。

西洋庭園では見えるものしか知覚できないが、日本庭園では、能舞台におけるシテの静止、または沈黙時に啓示される余韻の効果であり、至純の空間を、波一つない水面に、白砂や苔ばかりの庭面に見出すことができる。あえて描かない事による連想が無限の広がりを持ち、見る人を恍惚の世界に誘う事も可能となるのである。この庭園様式のはっきりした区別ができた原因を追究するならば、国民性の相違の一語に尽きるようである。

西洋諸国民は自然と人間とを対立させ物質的なものとして見たがるに対し、日本人は自然をもっと身近なもの、時に人生をその中に含めて観察しようとさえしている。

私の家の近くに、尾張徳川家の屋敷跡を利用して美術館と文庫があり、そこには名古屋市の「葵公園」としてテニスコートなども付属してあったのですが、2005年(平成17年)に設計者を伊藤邦衛(1924~2016)とし、日本庭園が新たに造営されました。カタチは大池をめぐり敷地の高低差を活用した回遊式の日本庭園ですが、舗装面は歩きやすく、車いすでも回れます。私には入場料100円をはらう公園です。自然風景式庭園こそ、日本人の国民性にあった公園なのでしょう。このような日本庭園は全国に整備され、外人観光客を集めています。

茶懐石がおこなえるように施設はあり、実際に行われてもいます。

伊藤先生は、1947年、東京農業大学農学部造園学科を卒業し、清水建設入社、設計部に配属され、1963年39歳で独立し、伊藤造園設計事務所を創立しています。私は1975年に清水建設設計部に入っているので、直接彼と仕事をしたことはなかったのですが、彼の東京農業大学講師の教え子と仕事をしており、現代の日本庭園の作法を学びました。彼は池上本門寺園、北の丸公園など多くの実作を重ね、日本造園修景協会常務理事、日本造園学会理事を歴任しています。

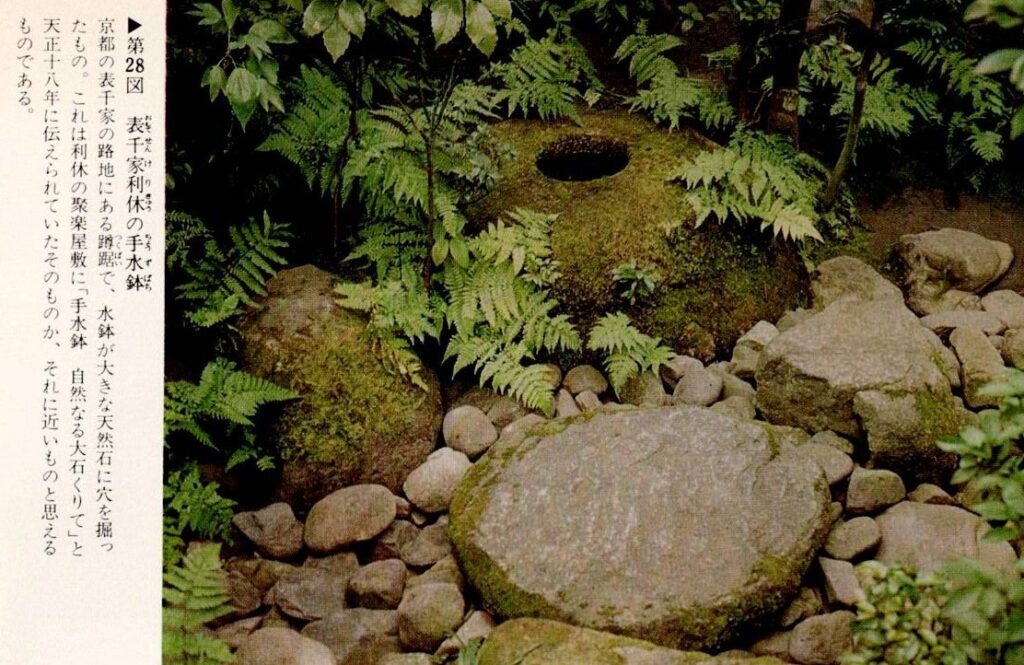

森先生は「庭園とその建物」の中で、古代から現代まで、庭園史のエポック作品の紹介を写真で示しています。私の庭園行脚はこの本によります。本文では書ききれない事が多くあったのでしょう、写真の説明を本の末尾に簡潔に書いています。以下に転載します。庭園鑑賞に活用してください。

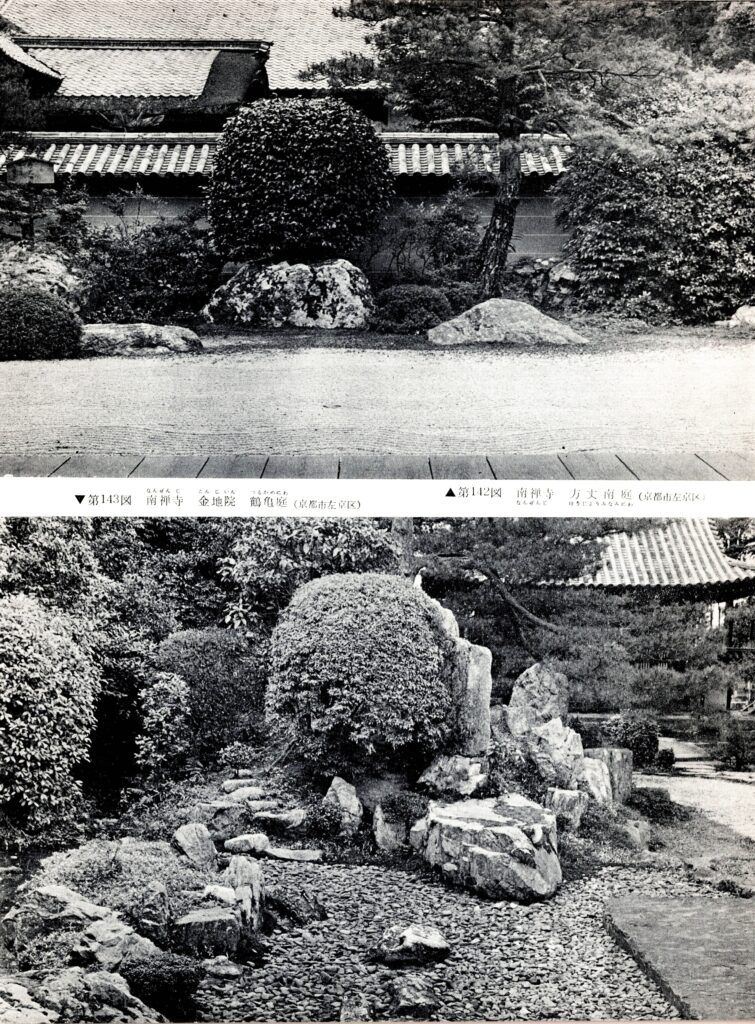

山水図屏風・神泉苑・園城寺湧泉覆屋・大沢池・平等院阿弥陀堂・鳥羽殿・大乗院・観自在王院・円成寺・永福寺・水無瀬殿・永久寺跡・南禅院・慈照寺・朝倉館・北畠国司館跡・満願寺・伝来寺・妙心寺霊運院・妙心寺退蔵院・万福寺・二条城二の丸・醍醐寺三宝院・詩仙堂・渉成園・曼殊院・天徳院・仁和寺・南宗寺・妙心寺東海庵・浜離宮・後楽園東京・六義園・後楽園岡山・栗林園・兼六園・偕楽園・水前寺・縮景園・平安神宮・東福寺・大徳寺本坊・真珠庵・円通寺・正伝寺・大池寺・西芳寺・孤蓬庵・法金剛院・永保寺・山科南殿・南禅寺方丈・金地院・妙蓮寺玉竜院・無鄰菴・東光園・香川県庁舎 以上、56カ所の日本庭園です。

日本に入ってきた中国の自然風景式庭園

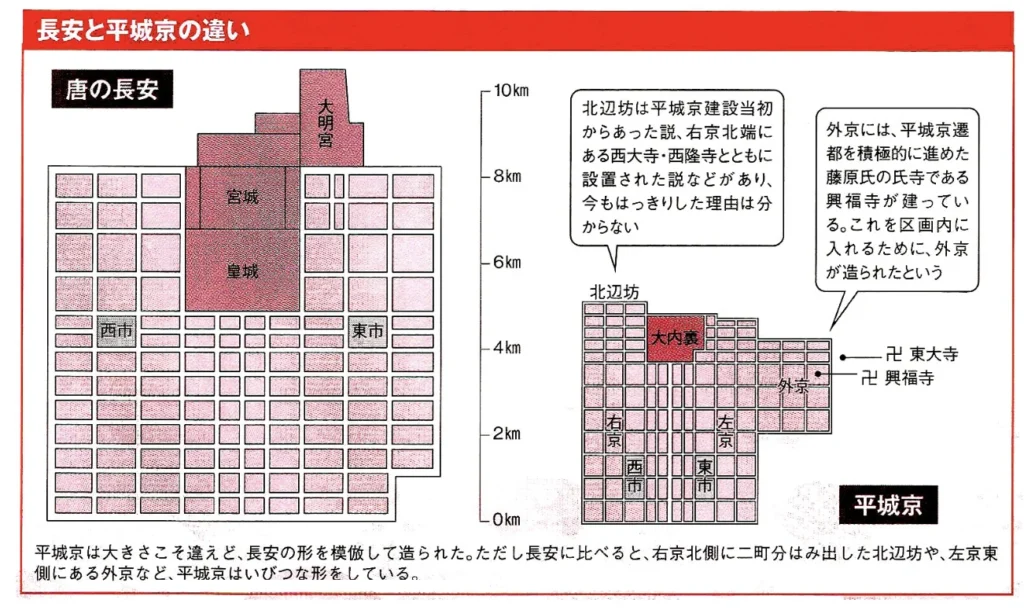

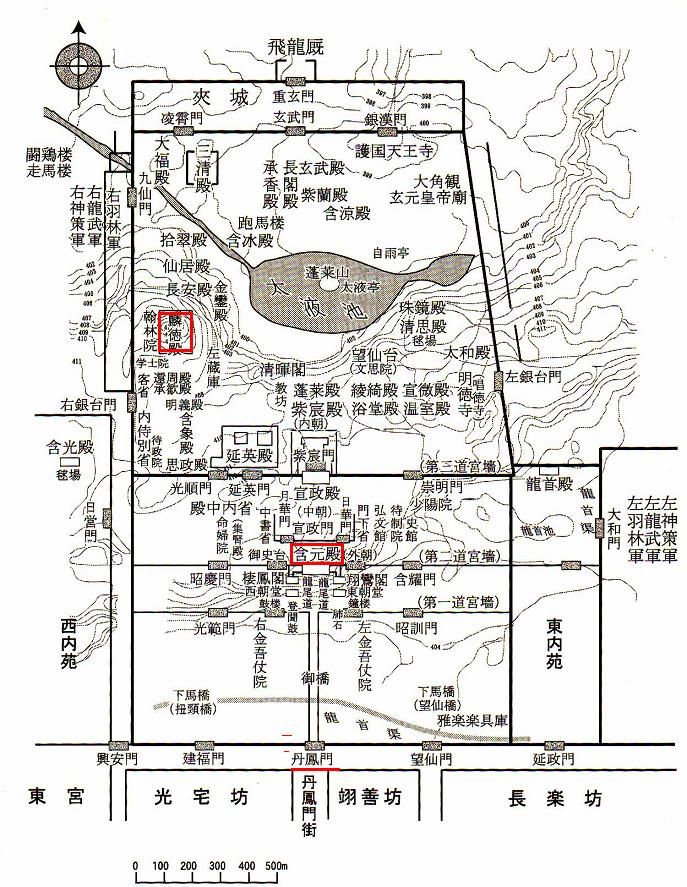

平城京は唐の長安を範としていました。長安の宮城の北、街区をはみ出て「大明宮」という巨大な庭園があったことは知られていました。玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスがうたわれた長恨歌の中の「華清池」は、長安の北20kmの温泉地ですが、庭園として整備されていたのでしょう。

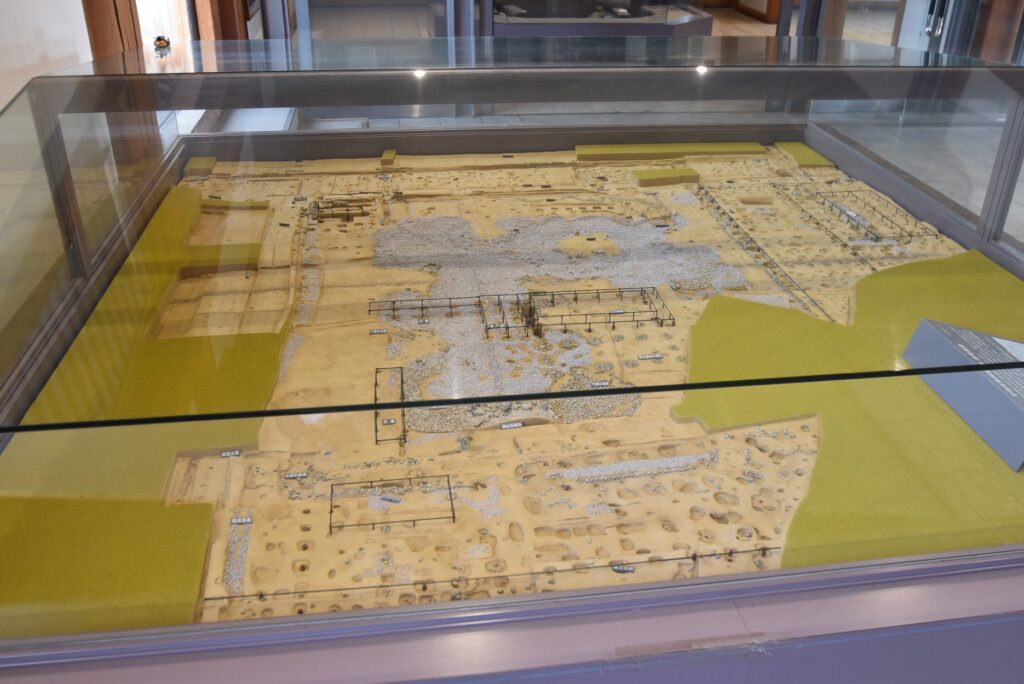

平城宮でも宮の東に園地が発掘されたので、平城宮と同様に「復元」されています。掘立柱の太さから想像され、作られた東屋はとてつもない大きな建物となっており、現代の回廊式庭園にある数寄屋の細い線とは全く違うものですが、寝殿つくりの庭はそうだったのでしょう。

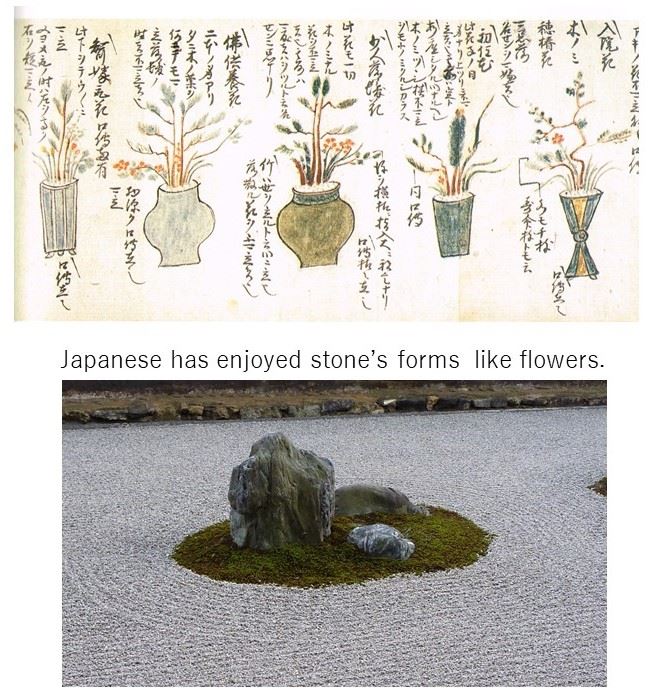

正倉院御物に「仮山」があります。杉の薄板で洲浜状の平台をつくり、朽木でもって立石の姿をかたどっています。節くれたち、かつよぢれた朽木の感じは、褶曲の目立つ両雲母片麻岩に酷似しているのも面白く、万葉集に積雪をもって岩の形を造り、それに花を添えて楽しんだ事と思い合わせると、日本庭園の特色が早くから石を適所に使用する趣味であったと思わせるものです。

台北市に今ある、中国の自然風景式庭園「至善園」です。蒋介石夫人・宋美齢さんが「故宮」の隣に作りました。庭に面して吹き放ちがあり、舟を浮かべ遊ぶのは2000年変わらない姿でしょうが、庭の中央の池は中島もあるのですが、強固な岸壁で囲まれています。洲浜も庭石もありません。

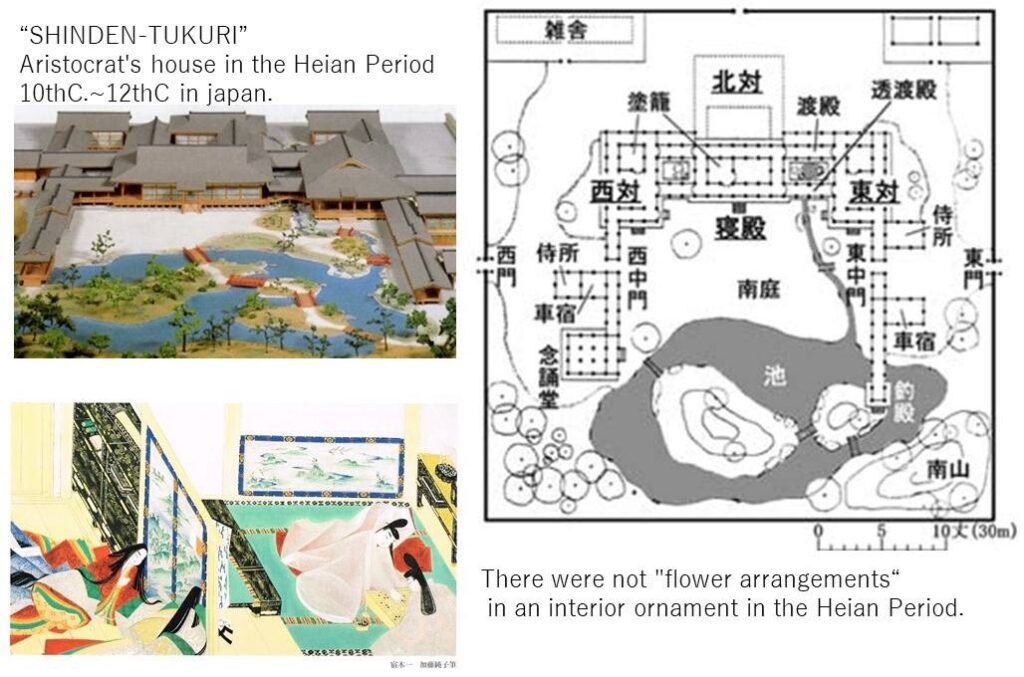

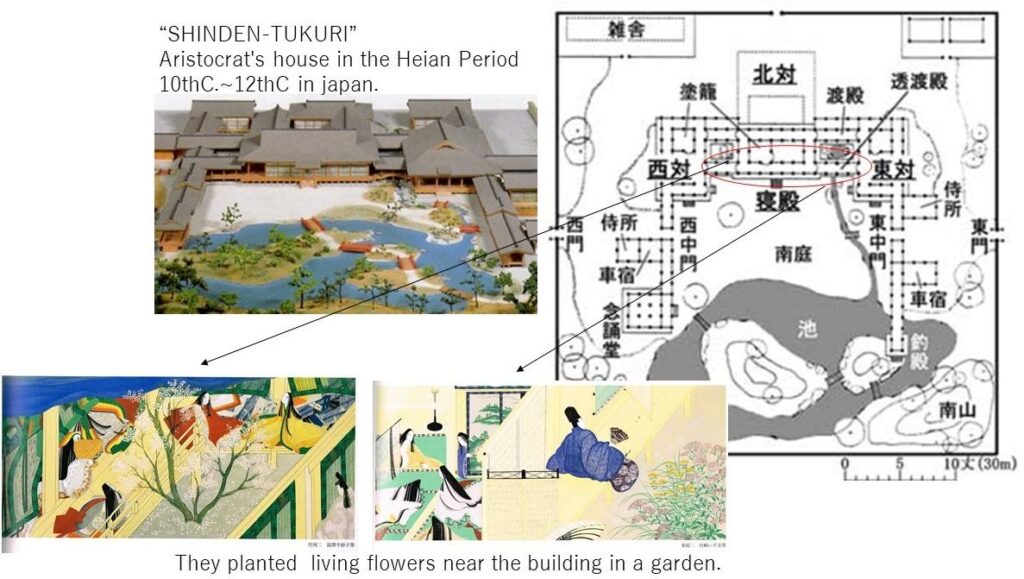

平安後期、寝殿造りの庭。「作庭記」

年中行事絵巻、源氏物語絵巻などの絵巻物から東三条殿、伝法住寺殿の寝殿造りが復元されています。寝殿造りが、中世になって崩れて、寺の方丈・武家の書院造りになっていくのですが、庭も同様です。絵巻物と現代にある風景写真から古代の庭を想像しましょう。

「作庭記」

11世紀に橘俊綱(藤原頼道の次男)が書いたとされる寝殿造庭園の築造法の解説書です。絵は一切なく、文字だけで秘伝が表されています。森先生が「庭いじりが好きな素人が新たな革新的な庭を創った。」という根拠の一つがこの最古の庭園書です。父の造園現場を見て書き留めただけでなく、近畿一円の名勝地の自然風景を緻密な観察眼で描き、比喩として思い起こし、必要に応じて作庭に当てはめたのでした。江戸時代『群書類従』に収められて流布する以前は『前栽秘抄』と言われていました。

寝殿造の邸宅の前庭に大きな池を置く「池泉庭園」は「水」が主役です。桓武天皇は鴨川、高野川の扇状地に平安京を置いたので、涌泉(ex.神泉苑)には事欠かず、北東から南西への100分の1の勾配を利用して水を流しました。

池:広く、深く作るだけでなく、大海様、大河様、山河様、沼様、芦手様と具体的な海浜風景を思い浮かべての砂の撒き方、樹草の植え方に細かく、特に荒磯、洲浜の石点てが詳しい。2~3の中島をつくり、橋をかけ、納涼・雅宴の庭園建築の建設を勧めている。

中島:山島、野島、杜島、磯島がある。島を作りたいところを残して池を掘り、流れや池の水際の部分を玉石で巻いたり石組をして護岸をする。水際には、雲形、霞形、洲浜形、片流、干潟、松皮がある。

遣水:大きな池を得られないなら、幅広く、底の浅い流れをもうけ、山間の急流や、野辺の緩やかな小川の感じを作り出す。これを遣水と言う。谷川にする場合は、幅を狭くし両岸に石組をする。勾配は30分の1以上として、底石、水切石、水越石を伏せる。白波をたてるには上面がギザギザの横石を置く。底の石は急なところではまばらで大きく、流れがゆるい所は細かい石、さらに下流には砂を敷く。遣水添いは、3m以上の喬木でなく、灌木(低木)か前栽(庭先の植え込み)の方が似つかわしい。

滝:一町120m四方が貴族の屋敷単位であり、1m以上の高低差を持つので、都人は滝つくりを争った。高い所から水筋一本で流すのは勇壮であり、2段、3段と順次落とすと優美になる。あえて斜めから滝を見せるとか、二筋、三筋に分けて落とすのもある。落とし方に名前を付けていて、向落、片落、伝落、稜落、布落、糸落、重落、左右落、横落とあるが、絵はない。

橋:「水」が庭のテーマであるので、そこに「橋」は必ずある。庭の点景となり目立つので、石橋、丸木橋、土橋、板橋と様々な材を用いる。勾欄板橋には反りをつけて橋下を船が通れるようにする。寝殿前面から中島、中島から対岸、中島同士と反り橋は必ず複数あるので、寝殿、対屋からの視線を意識して角度を定めよとある。

湧泉:平安時代の初めなら、いたるところに清冽な泉があり、自噴していなくても少し掘れば、源泉が手に入った。泉をデザインするのだが、基本は、井筒を立てて簀の子を敷き、屋蓋を立てて水辺が崩れないようにしないといけない。湧水を地下の箱樋を通し、小さな筒を立ち上げ、そこから湧き出しているように見せるデザインも行われた。

立石口伝:自然風景を、山岳、野筋、海洋、沼地、渓流、湧泉を基本として、主として石による構成を論じているが、単に自然風景を描写した技術論だけでなく、陰陽五行説・四神思想に基づいた禁忌や風水の方法も示されている。

元来無表情なはずの岩石も、その選出法に誤りなく、配置の所を得るならば、その配列の力関係から、倒れるものに対しては支えあい、逃げるものを追い、驚いて離散する姿が見える。立石に生命が宿り、作者は個性や表情の豊かさをいかんなく発揮させることができ、それを日本人は感じ取れることができるのである。1000年前の「作庭記」からそう書かれていたのだった。

楼:「唐人が家には必ず楼閣があり、高楼はさることにて、うちまかせては、軒みじかき楼と名付け、軒長くを閣と名づく。楼は月を見むが為に云々。」宇津保物語では俊蔭が楼で琴を娘に教えている。重層を高楼と言い、単層を楼と言ったのであろう。

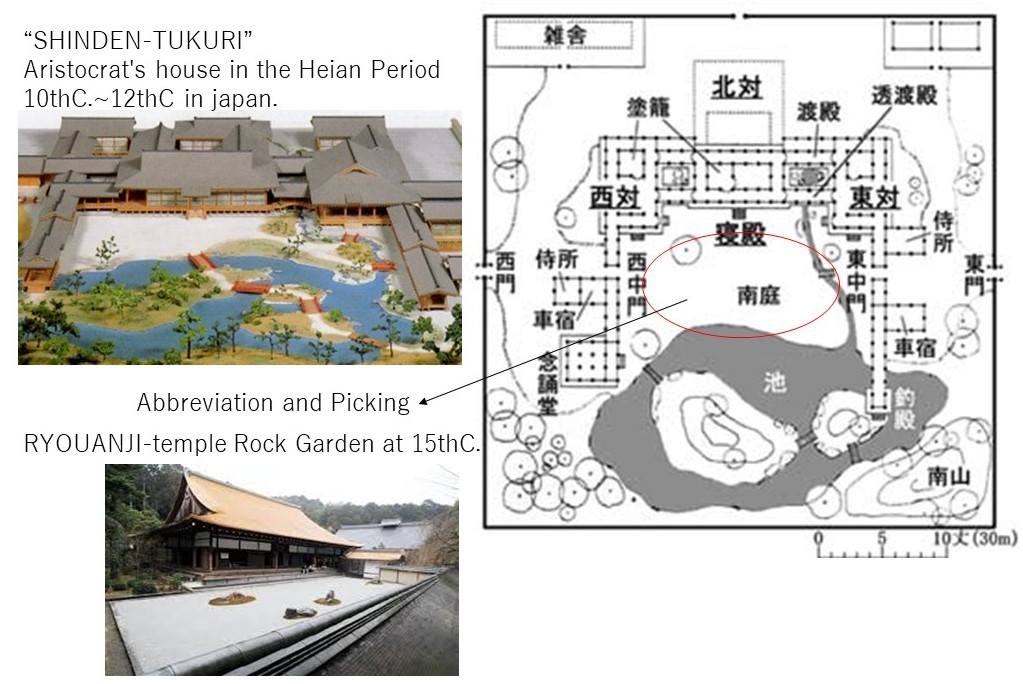

枯山水:室町時代になると、京の水は乏しくなり、樹木のメンテに手間をかけられない禅寺は、小さな庭に石と砂だけで「水」を表現し、象徴的な「枯山水」の庭園を生んだが、「枯山水」の初出は、この「作庭記」であった。ここの「枯山水」は独立した庭園様式ではなく、池を中心とした池泉庭園において築山や野道に作られた石組部分を指していた。「枯山水」が定着したのは大正時代からであり、書き言葉として、乾山水、唐山水、枯水形、から泉水、干川庭、古山水、仮山水などがあった。

平安末期、浄土形式寺院庭園

藤原道長はその権力・財力をもって、この世に浄土を作らんとし、法成寺を作りました。ここでは、頼道(992~1074)の平等院、藤原基衡(1105~1157)の毛越寺、一乗院恵信の浄瑠璃寺の庭を示します。

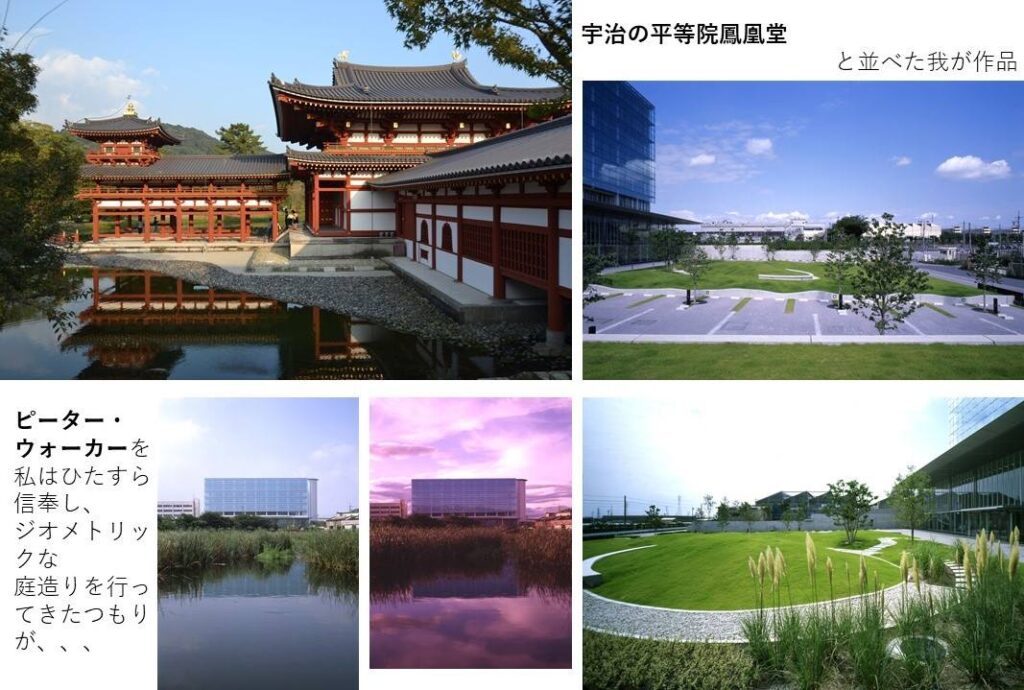

平等院

平等院が創建された1052年は、当時の思想ではまさに「末法」の元年に当たっており、鳳凰堂とその堂内の阿弥陀仏、壁扉画や供養菩薩像、周囲の庭園などは『観無量寿経』の所説に基づき、西方極楽浄土を観想するため、現世の極楽浄土として造られたことは間違いないのですが、庭がなんともお粗末でした。新装なった平等院鳳凰堂に行ってみますと、「極楽浄土の庭」とはなっておらず、池の前にその姿を映していただけでした。古図をみると、東の宇治川に、この池はつながっていたので、流れも、滝もあったのでしょうが、思い浮かべるすべはありません。

平等院鳳凰堂は、東の池に面して配置されており、南面する寝殿造りとは違います。鳳凰堂とその周囲の浄土式庭園は、西方極楽浄土とその教主である丈六の阿弥陀如来を観想(特定の対象に心を集中させること)するために造られたのでした。

で、私の作品です。

ピーター・ウォーカーの真似をして、幾何学模様で作っていたつもりですが、アメリカ人建築家に「日本庭園」と言われてしまったのです。もちろん、灯篭、立石もありませんが、なんとなく、幾何学を崩しているのでした。その崩し方が国民性であり、「日本庭園」のDNAは、祖父の庭造りから私に伝わっているのでしょう。

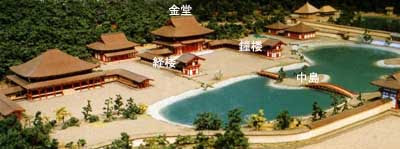

毛越寺

毛越寺は、奥州藤原氏の滅亡後も鎌倉幕府に保護されたのですが、嘉禄2年(1226年)に火災に遭い、更に戦国時代の天正元年(1573年)には兵火に遭って衰微し、長年の間土壇と礎石を残すだけとなっていたのですが、毛越寺庭園は、森先生の熱い研究によって、復元されました。

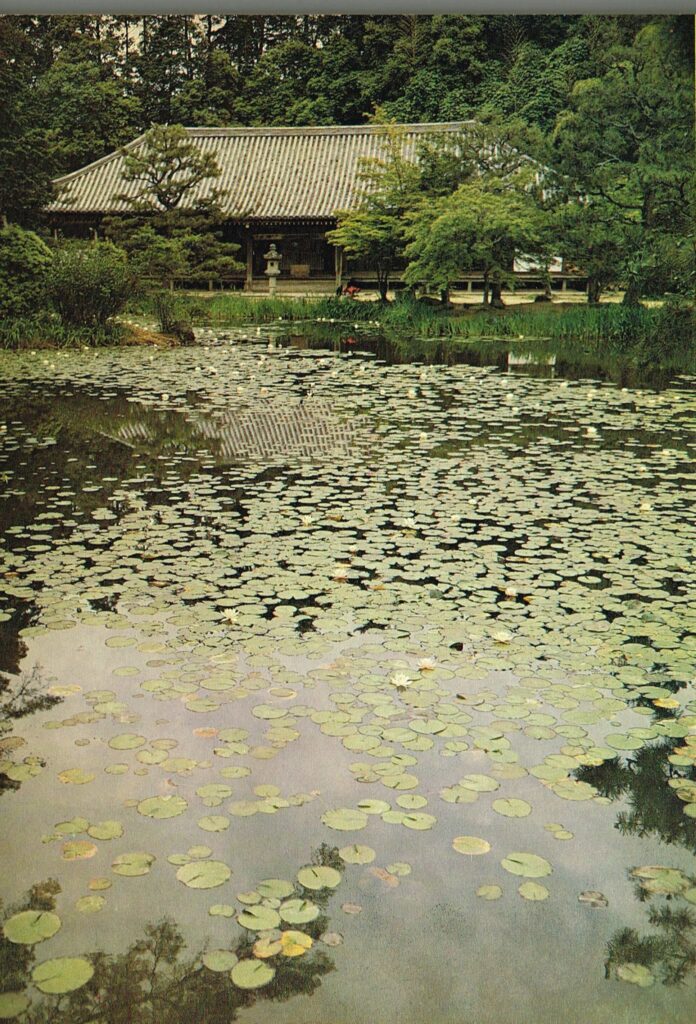

浄瑠璃寺 阿弥陀堂前池

阿弥陀堂は1107年、石を立て結界修法したのは1150年興福寺別当一条院恵信僧正。1204年にさらに石がたてられました。

観無量壽経に説かれる「九品往生」の思想に基づき、9体の阿弥陀仏がおわしますお堂は、簡素な9間1間4面。奥行のない仏のための空間であり、拝むには、極楽の庭越し、こちら三重の塔の足元からとなります。江戸時代の本瓦をはずし、桧皮葺きに戻した姿に、池一面の睡蓮の白と緑を思い重ねて、観無量寿経を70分唱えて、南無阿弥陀仏。

この阿弥陀経の聖典は、6世紀に最初に日本に入っており、正倉院文書には法華寺現境内の西南に阿弥陀浄土院が759年に造営されたとあります。丈六の阿弥陀三尊が安置され、母屋の内部、廂の装飾まで極楽浄土の様相を具現し堂外には蓮池もあったようで、景石も一つ残っています。唐代の当麻曼荼羅の絵の世界を現実に作ろうと藤原道長はしたのでした。

この建物の大きさと、池のバランス。高低差の扱い。が、この後の回遊式庭園に生かされます。

現在、方形屋根の阿弥陀堂が日本中にありますが、浄土宗、浄土真宗が鎌倉時代に比叡山の常行三昧から生まれた事から、常行堂・法華堂(にない堂)を模したものであり、ここの平安末期浄土形式寺院庭園とは全く違うものでした。しかし、江戸時代になると、寺が回遊式庭園を持ち「お浄土の庭」が阿弥陀堂の前に作られるようになりました。

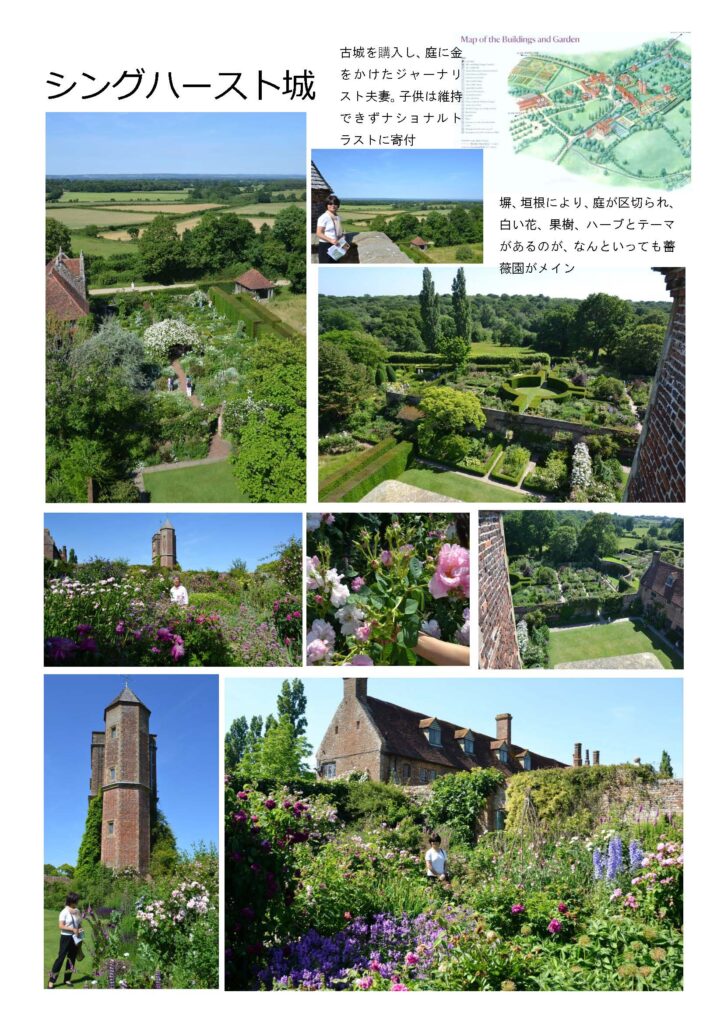

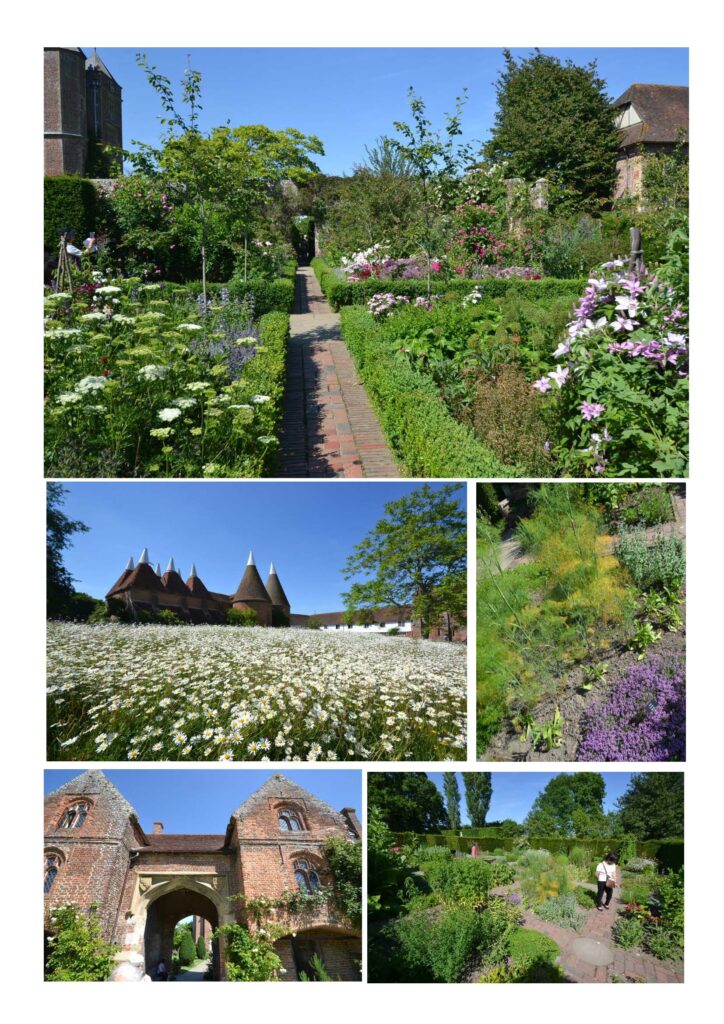

400年前のイギリスの自然風景式庭園、1930年代に復元されたシングハースト城の庭園

イングリッシュガーデンは、日本庭園に比して水の流れがなく、草木の扱いがしやすいと日本の現代住宅でも人気です。ロンドンに行くと、イギリス人の庭好きがよくわかります。町人の茶庭が、大名庭園の回遊式庭園から引っ張られてきたように、イギリスの現代の庭のルーツは400年前の王侯の自然風景式庭園にありました。

王侯は、屋敷に近接した部分だけでなく、屋敷周りの林苑や牧場も含めてこれらを一団として美的に取り扱おうとしたのでした。典型的な配置は、中央に自然風の池沼があり、それを取り巻いて大面積の芝生、外濠または垣をとり囲む森林、その間を有機的に結び合うために点在する独立木などから成り立っていて、形式的には日本の「縮景」に対して「遠望風景」という言葉で表されています。建物周りはいささかの建築的なテラスを持たせ、外界の自然風景的な形態との関連と合わせて、人工と自然が折衷的に取り扱われたようです。

シシングハーストの土地は古くからある。ハースト(hurst)とはサクソン語で『囲まれた森』を意味する。防衛用に備えられた3つの堀を持つマナーハウスは、この地に中世に建てられた。1305年より、シシングハーストはエドワード1世が夜滞在するのに十分なほど印象的であった。1530年代、マナーハウスはヘンリー8世の枢密院議員の1人であったジョン・ベイカーによって新たなレンガ建ての門番小屋が付け足された。1560年代には彼の息子であるリチャード・ベイカー卿によって非常に拡張され、700エーカーにも及ぶシカ公園の中心となっていた。1573年、エリザベス1世はシシングハーストにて3夜滞在している。

現在のシシングハーストの庭園がつくられたのは、1930年代、詩人のヴィタ・サックヴィル=ウェスト と、彼女の夫で作家・外交官であったハロルド・ニコルソンによってである。ヴィタはブルームズベリー・グループの作家で、『オブザーバー紙』の園芸記者としてウィークリー・コラムを執筆し人気を博していた。ヴィタは自らシシングハーストの庭の宣伝をするようなことはしなかったため、ヴィタ自身の庭が有名になったのは偶然といえる。シシングハーストの庭園は、イギリス全土において最も愛されている庭園の1つで、世界中から観光客を集めている。

庭園そのものは、色やテーマによって異なる特徴を持ち、高く刈りこまれた垣根や、ピンク色のレンガ壁で仕切られた、各々のルーム(room)の連続として設計されている。ルームの美しさを楽しめるように、ルームとドア(door)が配置されている。庭園の別の場所に入ると突然新たな光景が見つかるようになっていたり、庭園の別のエリアに誘導しながら新たな発見が連続するよう散歩道をつくったりしている。ハロルドが興味深い新たなルームの接続を考え出すのに努力する一方、ヴィタは各ルームの興味がそそられるようルーム内部に花を生み出すことに集中していた。

「中世の庭園」平安時代の寝殿造り庭園の次は、鎌倉時代、室町時代、桃山時代(江戸初期)江戸時代と時代別に並べるのか、主殿造り庭園、書院造り庭園、数寄屋造り庭園、茶室庭園と、建築の名前で庭園の差を語るのか。森先生の「庭園とその建物」の目次(キャッチ写真)は何でもありです。私は次に近世で一般化した「枯山水」「回遊式庭園」「露地」を、これらの庭の名前毎に書きたいので、この芽が中世にあったと、章にします。

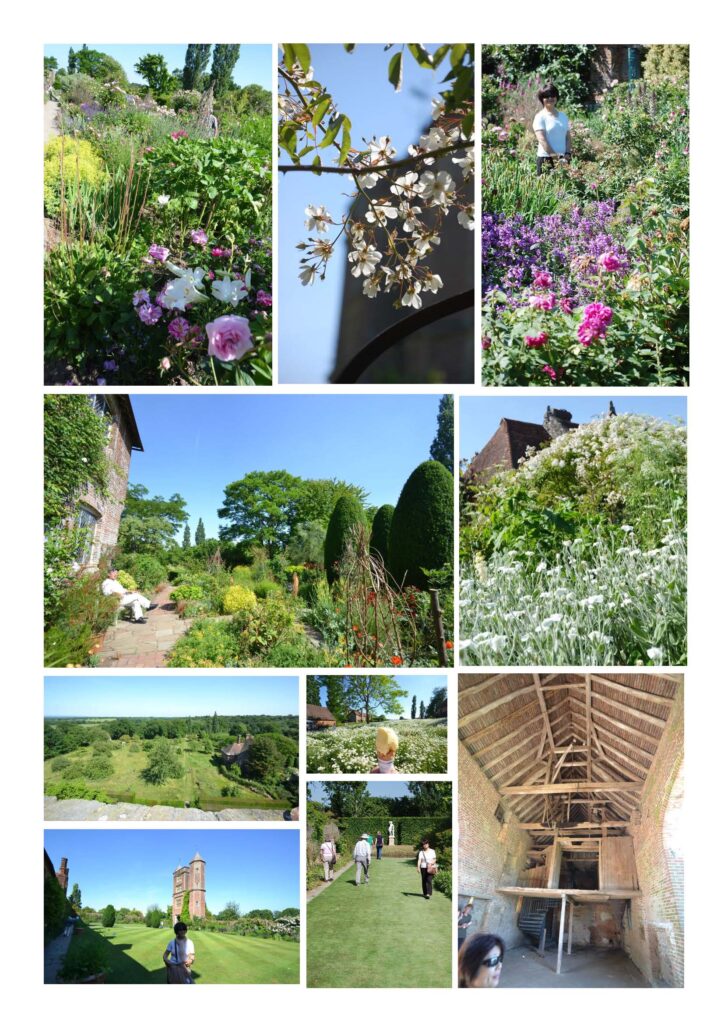

森先生は、76歳、1981年に「日本庭園史話」をNHK出版から出しました。「日本庭園史」に50年かけた人生を振り返り「話」としてまとめています。「復元的研究」の裏話として、①古文献に直に当たらないといけない②測量が大切③法隆寺東院の浅野清の発掘④現地に立ち矢立でスケッチを描く⑤復元した庭の成果を模型で示す、とリアルに楽しく読めます。

1952年(47歳)に勇躍、奈良国立文化財研究所に席を得て、1967年(62歳)に退官するまでは②測量を自ら行いそれを「奈良を測る」にまとめられました。修学院離宮、中世庭園ー大乗院庭園、寝殿系庭園ー毛越寺、小堀遠州、桂離宮などの多くの本を出されています。役人をやめてからは、③発掘を頼まれる事がメインになり、この15年の発掘の成果(毛越寺、観自在王院、平泉無量光院、白水阿弥陀堂、一条院、大乗院、法金剛院、浄瑠璃寺、円成寺、鳥羽殿、醍醐寺無量光院・旧三宝院、永福寺跡、願成就院、称名寺)が収録されています。

古文書を読み、測量を細かくして学問する歴史地理学は、その成果を考古学の発掘に頼るのですが、森先生の庭園の復元的研究は全て一人で完結しています。恩師・内藤先生の安土城の「復元的研究」が、滋賀県の考古学者・木戸雅寿氏および滋賀県安土城考古博物館による2025年「安土城 2025 信長の夢のあと」によって、葬られているのを見るに、他人に頼ることなく全て一人で背負い、運動を起こし、現地に庭園を復元させた森先生の情熱とその力量に感服しています。

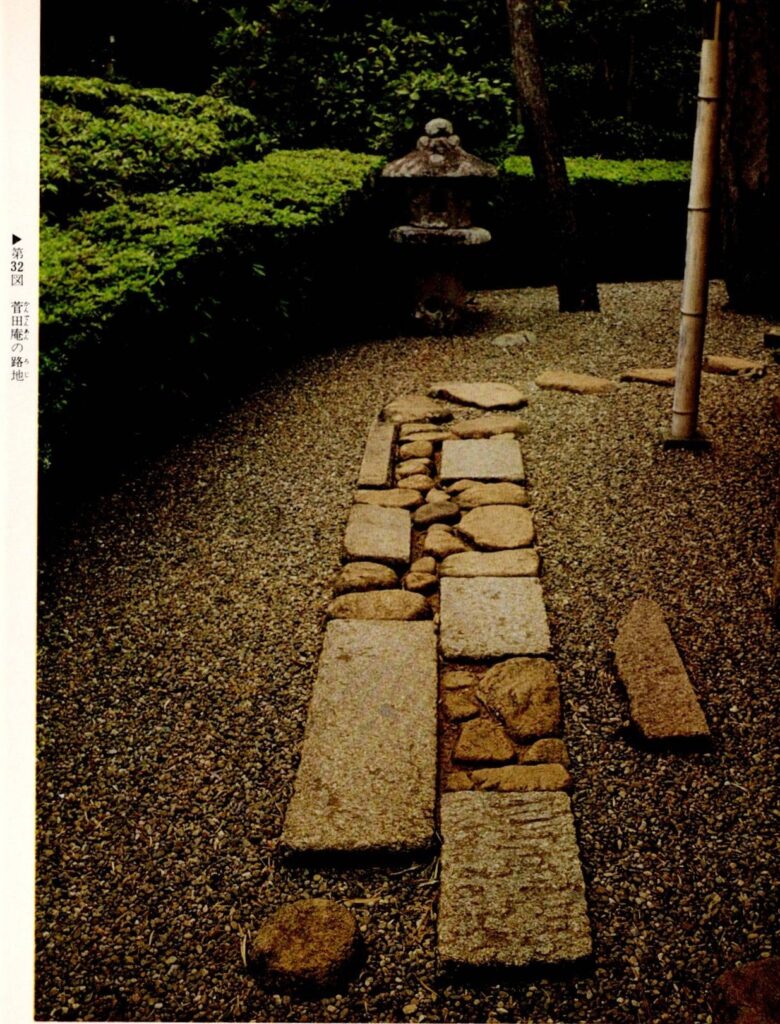

この本の目次ですが、時代別なのでした。この鎌倉時代と室町時代の庭園として書かれたことから、「中世の庭園」とくくり、近世で一般化した「枯山水」「回遊式庭園」「路地」の芽が中世にあったとして、章にします。記事の内容は「庭園とその建物」1969年刊 と多くが重なっています。

源頼朝(1147~1199)は、平泉の藤原泰衡を討ち、無量光院を始め、毛越寺、観自在王院を循観します。鎌倉より遠方の平泉に咲いた武家による仏教文化、浄土的世界に心奪われ、1189年に永福寺を造営します。東鑑に「京都から静空の弟子静玄を呼び、石立てをさせた。」とあります。同じ年に北条時政(1138~1215)も館の南に庭と共に永福寺に似た願成就院を作ります。

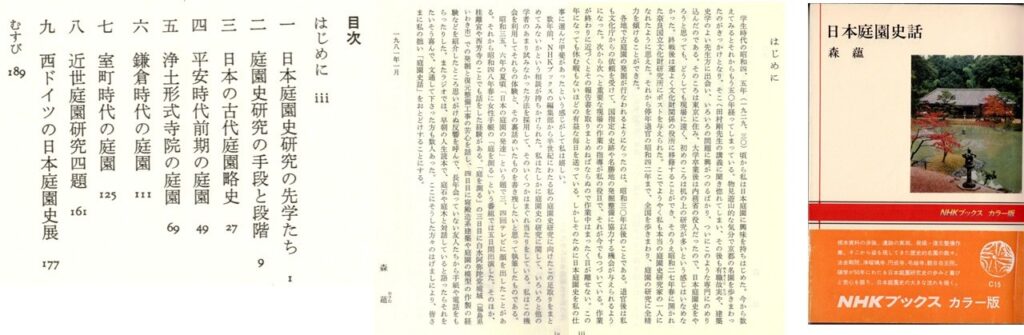

北条実時(1224~1276)は、大慈寺の造庭工事に際し、善信の意見を聞き山水絵図を作られせており、称名寺の造庭では自らが主導するも、僧侶性一法師に石立をさせています。金沢文庫に所蔵されていた「称名寺結界図」により、朱塗りの橋が1987年に復元されました。

鎌倉時代の武士は、華美な王朝文化を嫌い、公家の寝殿造りのように館の南に池を配した大きな庭を作ることはなく、寺と共に、寝殿造り系の浄土形式寺院庭園を造りました。大和内山永久寺園地の滝の石組を1267年に信堯坊が行い、1312年には浄春坊が行っています。鎌倉時代の浄瑠璃寺園池の修理には波羅蜜坊の沙汰で少納言法眼が参与しています。このように鎌倉時代になると、庭園築造の際の石立を得意とする特殊な僧侶が出現します。密教系、それも仁和寺石立僧の名が目立っており、仁和寺には「山水井野形図」という作庭秘伝書も伝わっています。平安時代の架空の名から、15世紀の実在の名が連なっており、その頃に伝わっていた秘伝から編纂されたのでしょう。

武士は新しい宗教「禅宗」を手に入れます。臨済宗(建長寺)を栄西(1141~1215)が入宋(1168重源と同行、1187~91))して伝え、栄西の死後、曹洞宗(永平寺)を道元(1200~1253)が入宋(1223‐27)して伝えました。

臨済宗は多くの中国僧を向かい入れ、今までの和様に対して禅宗様と呼ばれる建築様式を輸入します。鎌倉の建長寺の開山:蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)禅師(1213-1278)、円覚寺の開山:無学祖元(むがくそげん)禅師(1226-1286)、その他大休正念(だいきゅうしょうねん)、一山一寧(いっさんいちねい)、兀菴普寧(ごったんふねい)等々です。南宋の寧波と日本との定期航路がすでに開かれていた事に加え、僧等は北の元からの圧迫に逃れる為でもありました。

3代義満(1358~1408)の時に、鎌倉五山(建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄明寺)京都五山(天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺)とそれぞれに十刹を定めますが、それ以外に「林家」と呼ばれる、大徳寺・妙心寺(臨済宗)、永平寺・総持寺(曹洞宗)の大伽藍が作られ、僧侶は小さくなった寺院庭園に、湧水が乏しくなった京で、「枯山水」を大胆に取り入れます。

鎌倉時代の日本は二眼であり、京では鳥羽殿の継承が小さくともされ、後鳥羽上皇(1180~1239)は水無瀬殿、最勝四天王院を作り、西園寺公経(1171-1224)は北山殿を、後嵯峨上皇(1220~1272)は亀山殿を作ります。足利尊氏が夢想国師に亀山殿跡に天竜寺を作らせ、義満が北山殿を鹿苑寺にするにも、すでにあった池庭の継承がされました。御堂の前庭である浄瑠璃寺園池から、回遊式庭園の中にパビリオンがある金閣、銀閣のスタイルには、やはり貴族階級の住まいと庭園からの文化継承が必要であり、だからこそ、大名庭園が江戸初期に数多く一斉に作れられましたが、八条宮の桂離宮が回遊式庭園の頂点なのです。

虎渓山永保寺から、無窓礎石の庭。

無窓礎石(1275~1351)は、元弘3年(1333年)に鎌倉幕府が滅亡すると、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれて臨川寺の開山を行います。すでに58歳でした。この時の勅使役が足利尊氏であり、以後、尊氏も疎石を師と仰ぎました。

同年10月に後醍醐天皇の正妃である皇太后宮西園寺禧子(後京極院)が崩御すると、後醍醐の願いでしばらく宮中に留まり、禧子の二七日供養を担当し、翌年には再び南禅寺の住職となります。正中2年(1325年)、後醍醐天皇の要望により上洛し、勅願禅寺である南禅寺の住持に50歳でなったものの、翌嘉暦元年(1326年)には職を辞していたのでした。建武2年(1335年)60歳、後醍醐天皇から「夢窓国師」の国師号を授けられます。

これから滅するまでの16年間に、常に権力者の近傍に伺候し、日本庭園史に決定的な影響を及ぼしました。

建武の乱に勝利した足利尊氏、弟の足利直義らは北朝を擁立して京都室町に武家政権(室町幕府)を樹立します。延元4年/暦応2年(1339年)に幕府の重臣(評定衆)である摂津親秀(中原親秀、藤原親秀)に請われ、彼は64歳で西芳寺の中興開山を行います。疎石は足利家の内紛である観応の擾乱では双方の調停も行い、この間に北朝方の公家や武士が多数、疎石に帰依します。

後醍醐天皇の死後、疎石の勧めで天皇の政敵であった尊氏は天皇らの菩提を弔うため、全国に安国寺を建立し利生塔を設置し、また、京都嵯峨野に天龍寺を建立し、彼はその開山となります。落慶供養は後醍醐天皇七回忌の康永4年(1345年)彼が70歳の時に行われました。この建設資金調達のため興国3年/暦応5年(1342年)に天龍寺船の派遣を献策し、尊氏は資金を得ることができました。

鎌倉で礎石と結んだ土岐 頼貞(1271~1339)は、暦応2年(1339年)、父の死により家督を継いで土岐氏惣領となり、初代・美濃国守護に就任しました。礎石は頼貞に呼ばれ、正和3年(1313年)に美濃国に古谿庵、翌年に同地に観音堂(虎渓山永保寺)を開きます。39歳になっていました。この11年後には後醍醐天皇の要望により上洛します。長生きが彼を歴史に名を残させました。不思議な彼を生まれから追ってみましょう。

1275年建治元年11月1日、伊勢国(三重県)で誕生。父は宇多源氏(伝・宇多天皇9世孫)、母は平氏。母方の一族の争い(霜月騒動?)で甲斐国(山梨県)に移住します。1283年弘安6年8歳、に甲斐市河荘内の天台宗寺院平塩寺(現在は廃寺)に入門して空阿に師事し、真言宗や天台宗などを学び,大和内山(天理市)永久寺(1267年信堯坊が、1312年浄春坊が滝の石組を行う)より、1292年正応5年17歳で奈良の東大寺で受戒します。

真言宗の僧でしたが、19歳の1294年に京都建仁寺の無隠円範に禅宗を学びます。翌年10月に鎌倉に戻り、東勝寺の無及徳詮に学び、次に建長寺の葦航道然を教えを受け、1296年永仁4年からは円覚寺の桃渓徳悟に学ぶも、桃渓の指示で再び建長寺に戻って痴鈍空性に師事しますが、結局は京に戻り、禅宗における最初の師である建仁寺の無隠円範に再び参じ、宋に留学します。

1299年正安元年8月24歳に元から戻り、後に鎌倉建長寺住職となる一山一寧のもとで首座を勤めるも嗣法には及ばなかった。1303年嘉元元年(1303年)に鎌倉万寿寺の高峰顕日に禅宗を学び、最終的に1305年嘉元3年10月30歳に至って浄智寺で高峰から印可を受けて、一人前の臨済宗の禅僧となります。

彼の経歴から、栄西(1141~1215)が入宋してから100年を経ており、宋から輸入された建築、唐様(禅宗様)。庭、唐山水(からさんすい。と呼ぶに乾枯山と言う文字もあった。作庭記に書かれた枯山水こさんすいを、大正時代に従前のカラからカレにしてあてはめたと森先生)を鎌倉、京で見ており、宋にわたっては山水画の実風景も体感していた事でしょう。

彼の庭園趣味がいつ、どのように始まったかは分かりませんが、最初の記録は1312年甲州に竜山荘(後の天龍山栖雲寺か?)を建て、2年後にその建物を浄居寺(恵林寺の北1km)の僧堂として移築しています。彼が観音堂(虎渓山永保寺)を作った年でもあります。

「屋根が優美にそる観音堂と、亭屋を掲げた反橋(無際橋)が、河床を利用した池(臥竜池)に映り、右背後の岩盤(梵音岩)から滝が流れ落ちる。まさに「山水天開図画幽境」の地なり。と、」亭を載せた橋が、奇岩に相応したこの中国仕様の景観の主役であるとよく庭園解説されていますが、庭園の様式は前の平安末期、浄土形式寺院庭園です。では、どこに後の「回遊式庭園の芽」があるのでしょうか。

観音堂です。仏のおわす場でなく、無窓国師の「庵」として、床がはられており、唐様の大きな軒ぞりを持ちますが、廂は禅宗様のように重くありません。無窓国師は1339年に西芳寺に重層の瑠璃殿を池に臨むパビリオンとして作り、それが金閣、銀閣に真似をされます。永保寺には「回遊式庭園の芽」があります。森先生はそれを「浄土形式禅宗伽藍」と名付けました。

禅に極楽浄土はないですが、当時は宋からの輸入も多く、山水画にある西方の理想郷を庭に描いたのではないでしょうか。あと少しで天皇になれた足利義満の金閣寺1397年も、世を捨てた義政の銀閣寺1482年も、開山は夢窓としていることから、宋からの新しい文化にカブレた先駆者として、後々まで敬られたのでしょう。

何よりも、庭をモノとして後世に残したことが、夢窓の功績であるのですが、西芳寺と天龍寺では、金閣・銀閣につながりません。こちらの永保寺を40歳で作った夢窓の意気盛んな様を、金閣・銀閣と比べていただくと回遊式庭園が分かりやすいです。

40年前、師・内藤から「隣の開山堂と比べて、どうよ。」に私「色気があります。」と答えたのを思い出しました。The Zen garden takes advantage of the natural landscape and is a nationally designated place pf scenic beauty. The site was opened in 1313 by Muso Soseki.いわゆる「境地」というのを得るための環境づくりが600年ほど前に行われたということです。開山堂は1352年と観音堂の40年後に作られていますが、禅宗様式としては古いです。これに、床を張り、吹き放ちを持つ裳階をつけたのが観音堂です。

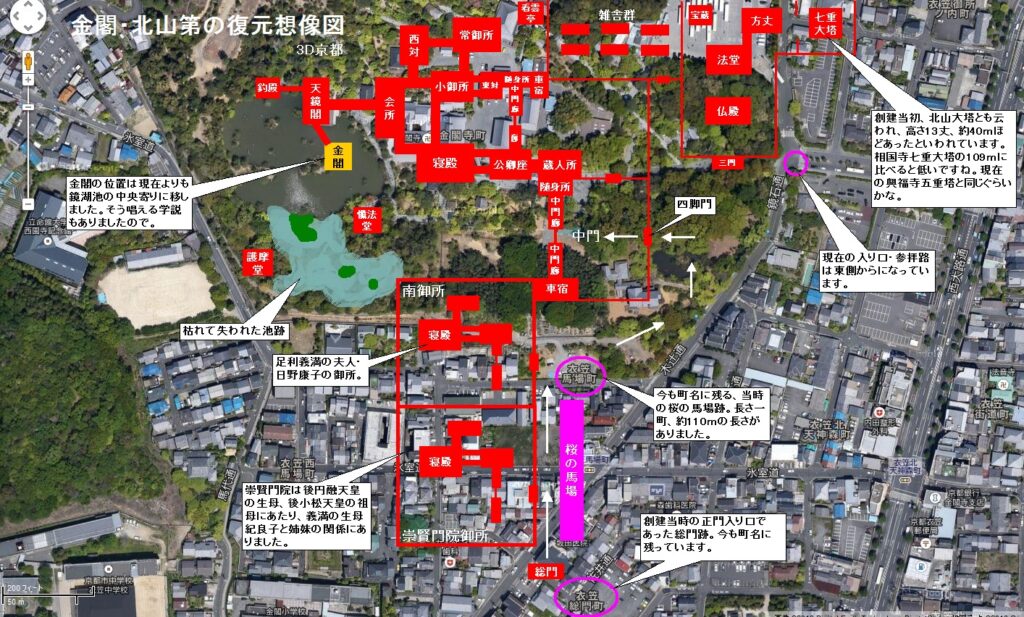

西芳寺庭園

苔がびっしりと貼られ、苔寺と呼ばれる姿に無窓国師の作った姿を思うのは難しいです。夢窓国師は禅学の理想郷として「碧厳録」に書いているように、黄金池を中心にし、湘南亭、潭北亭、瑠璃殿、西来堂を建てました。

白黒写真から樹木を取り去った景色を思えば、「枯山水」の姿が浮かびましょうか。

天龍寺庭園

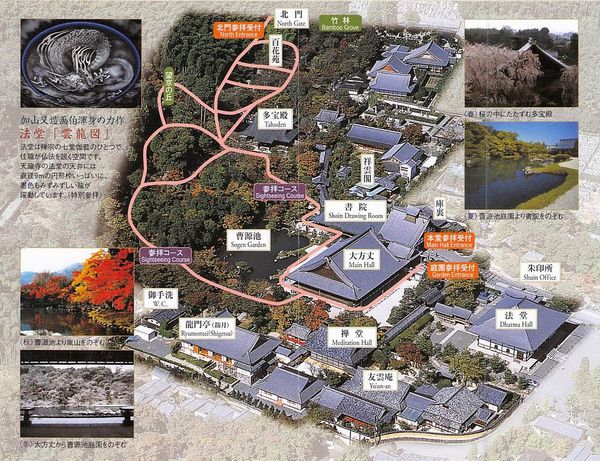

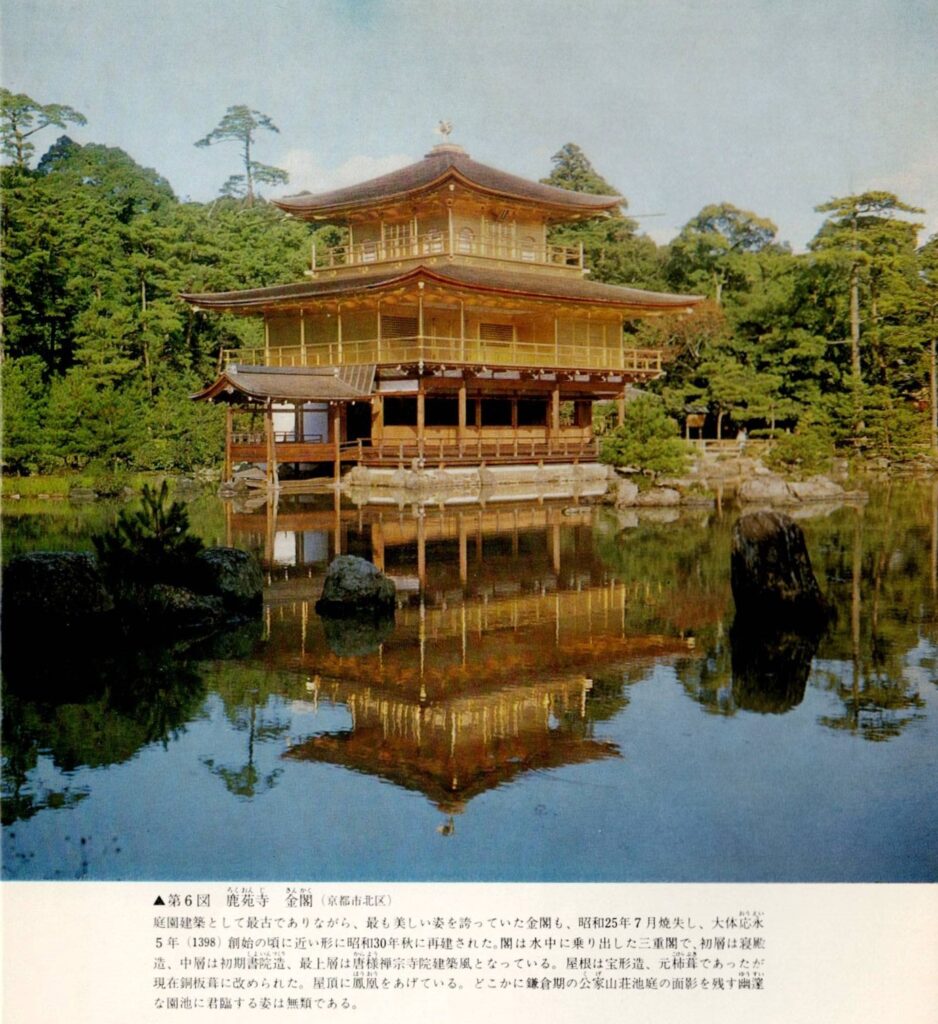

金閣寺庭園

相国寺塔頭の鹿苑寺が正式の名前ですが、中国人に大人気の名所です。金があるのでしょう。立派な法堂と庫裏が義満の北山殿の跡に建っています。

義満(1358~1408)は1378年に、邸宅を三条坊門から北小路室町に移し、幕府の政庁とし「花の御所」とします。1395年には将軍職を嫡男の足利義持に譲って北山殿に隠居するのですが、大御所として政治上の実権は握り続け「花の御所」以上の建物群を作ります。日野業子が無くなると、金閣以外は取り壊され、移築されました。

天鏡閣は会所から出て、池のほとりにまわって、池を前に宴会をするところであろう。

金閣は信長によって、安土城天守に持ち込まれ、豪華絢爛な安土桃山文化に繋がりました。そこにはもはや「阿弥陀像」も「座禅」もありません。

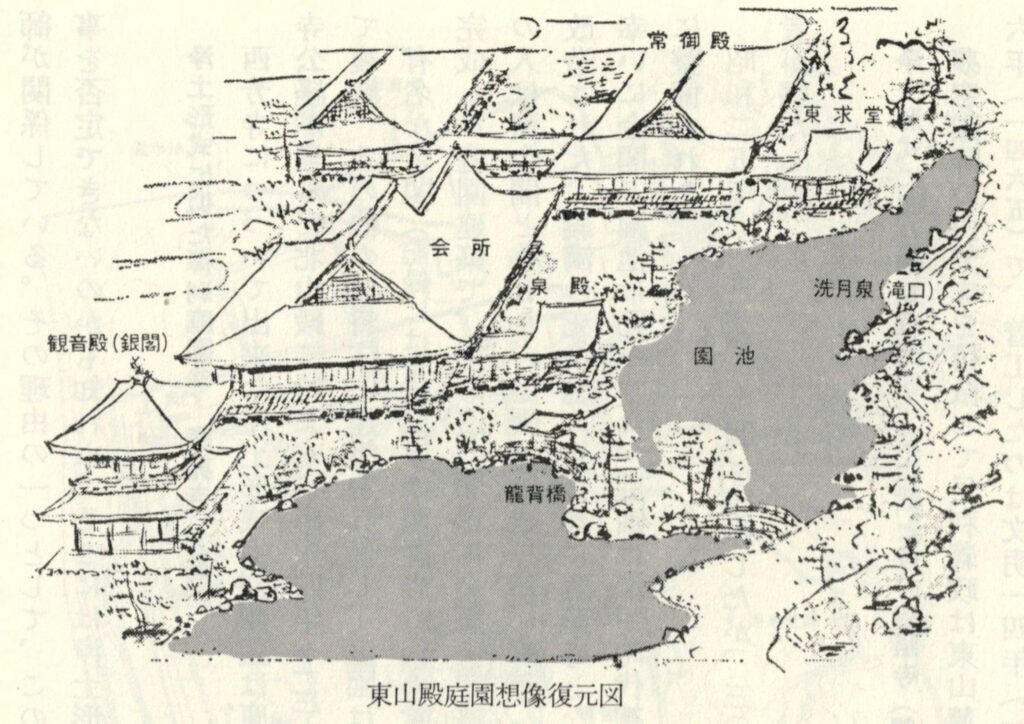

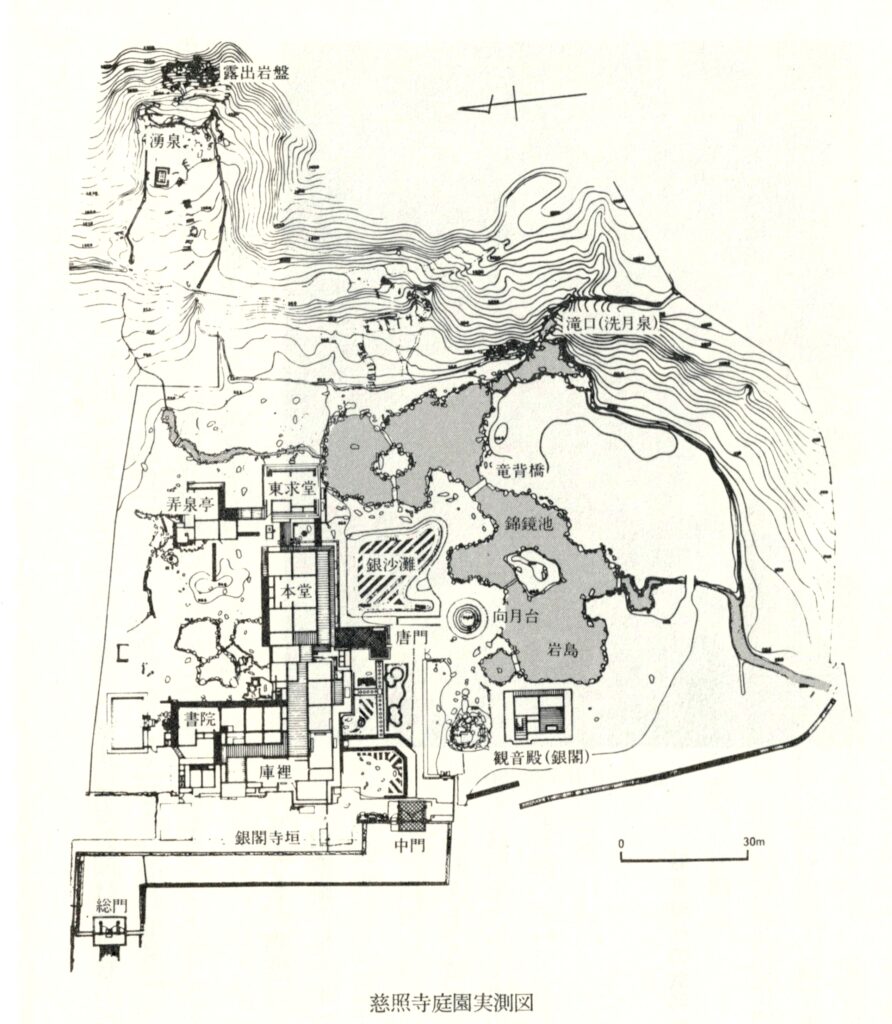

銀閣寺庭園

相国寺の塔頭で東山慈照寺が正式名です。足利義政(1436-1490)が西芳寺を真似して作ろうと浄土寺跡に立ったのは1465年29歳でした。応仁の乱1467年~1477年により、着工は1482年と遅れ、彼が亡くなった時でも未完成でした。戦火に銀閣(観音殿)と東求堂(西芳寺の西来堂に似せた)は残りましたが、庭は慶長末の頃に宮城豊森の手で大改造を受けています。義政の庭は今の天龍寺のように、大きな会所の前に広く池を置いていました。

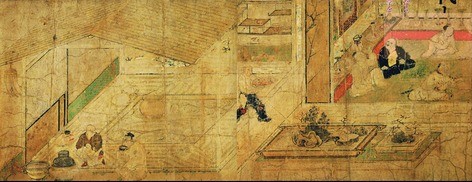

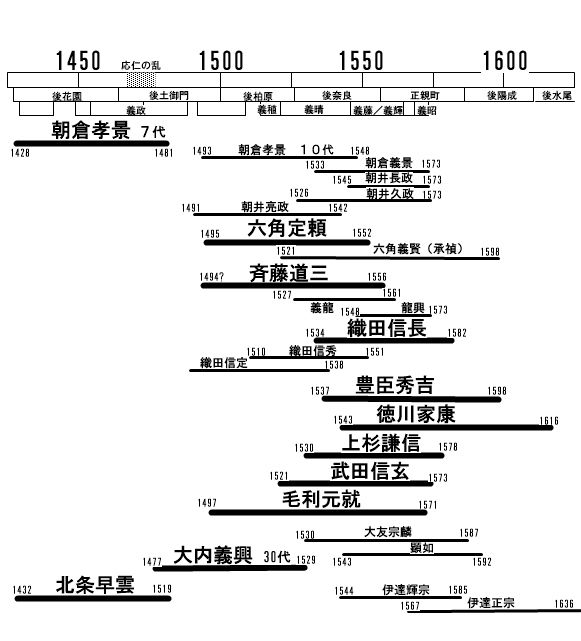

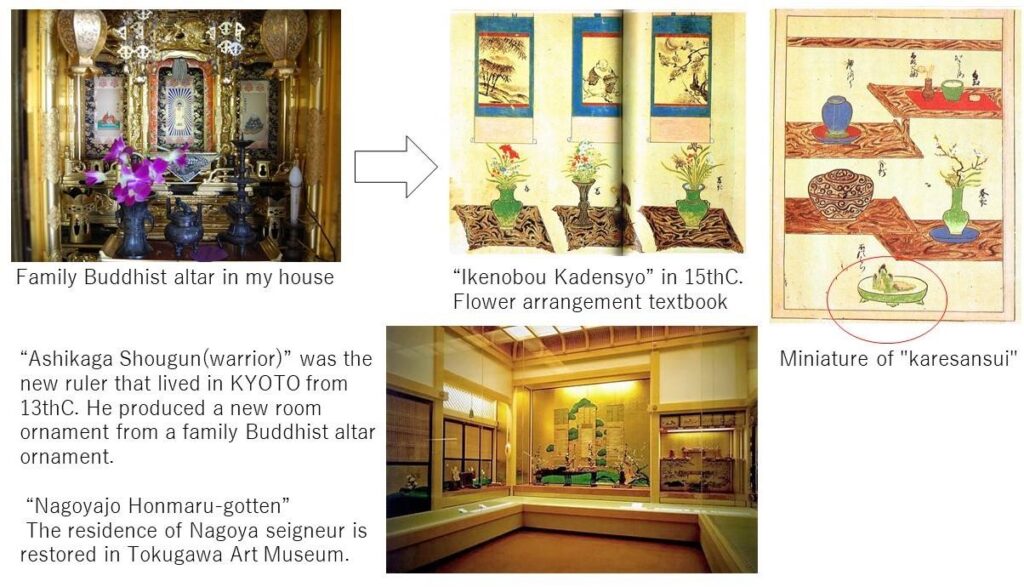

会所は、後の寺の「方丈」武家の「書院造」の原点を示してくれている。茶は「闘茶(とうちゃ)」と皆で競うものとなり、和歌は「連歌」と、これも集まって楽しむものでした。会所には、香がたかれ、華が立ち、水墨画、盆山が飾られました。

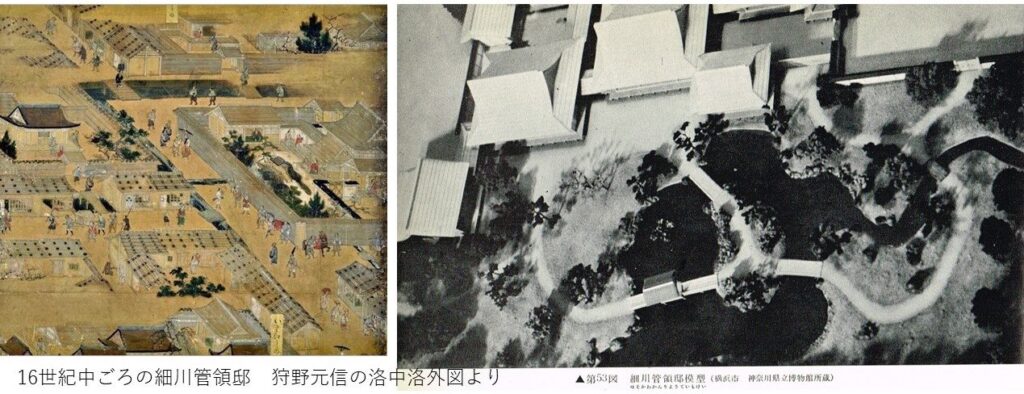

初期書院造り(主殿造り)の庭

寝殿が小型化、非対称化しました。天皇、公家の儀式とは違う、会所、対面所というあらなた座敷が作られ、そこに浄土式禅宗庭園が持ち込まれます。室町時代には、河原者、阿弥(能阿弥、芸阿弥、相阿弥、観阿弥、世阿弥)と、公家でない、同胞衆と呼ばれる者が将軍家の周りにまとわります。庭の専門家「石立」僧が生まれました。

1565年「日本史」ルイス・フロイスの京見物

三十三間堂の「人々はお参りでなく見物に来ている」から、東福寺を詳述し、祇園、清水、義輝の館、内裏、百万遍、細川の廃屋、大徳寺、千本閻魔堂、金閣寺、東寺とめぐっています。洛中図を前にして読むと興がますます乗り、中世の京の姿が思い浮かべられます。庭の所だけ、抜き書きします。ルイス・フロイスが全て行ったのでなく伝聞で書いている所(ex.東福寺山門内部)もあるそうです。

・二条の館(義輝は1565年6月に殺されている。1560年朽木から戻って斯波氏の屋敷・武衛陣跡に、新たな御所・二条御所の建築をし、移る。)

公方様自身が不在の時に、一人のキリスタンの貴人が彼らを宮殿の中に引き入れ、公方様が静養するための宮殿内の離れたところに建てられた一住居を彼らに見せた。それは極めて清潔で、親しみが持て、また快適なものであった。窓の外には、杉、松、蜜柑、その他我らヨーロッパ人には知られていない種類の、新鮮な緑色の珍しい樹木が植えられていた庭園があったが、それはいとも巧妙に育成され手入れされていて、あるいは鐘、あるいは塔、その他種々の形で、多くの百合、薔薇、および種々の色彩の花もあった。人々はそれらを静養と慰安の為に植えているのである。さらに宮殿の真中の別の庭が続くが、それは最初のより優れていた。

・細川殿の御殿(晴元は1563年に死去。家臣だった三好長慶による下克上で失脚する。)

細川殿は(義輝と共に朽木に)追放されていたので、その御殿は破損していた。だがその庭園は日本の古い物語や文献の中で大いに称賛され、今なお往時を偲ばせるに足るものを大部分残し示していた。それらの庭園の一つ中央に、素晴らしく美しい水をたたえた池があった。その水は遠方からそこにひかれ、刈り込まれた繁みから池に流れ込むのであるが、その繁みは人工を施したものでなく、自然の業のように思われる。この池には幾多の人工の小島があり、木と石でできた非常に綺麗な橋で互いに繋がっており、いずれも皆、はなはだ美しく鬱蒼とした樹木の下に横たわっている。

・禅宗の本山「紫色の野」(大徳寺塔頭の枯山水を述べている)

非常に巧妙にできたはなはだ美しい門を通って、これら僧院の一つに入った。そして方形の石が一面に敷き詰められた回廊に至った。その回廊の両側には、漆を塗ってあるかと思われるほど白く、つやのある壁があった。この回廊の片側には庭があったが、そこには遠方から運ばれ、この庭の為にもとめ運ばれた特別の石でできた、一種の人工の山または丘以外には何もなかった。この岩山の上には、多種多様の小さな樹木と、幅一パルモ半(1m)の路と橋が架かっており、そこでは、こうした技巧は一段と鮮やかである。地面は、一部には粗く白い砂が敷かれており、他のところは小粒な黒石でできている。それらの間に、高さ一コヴァット半、ないし二コヴァット(132㎝)のいくつかの自然石の塊があり、その上には多くの薔薇に交じって草花が植えられていた。仏僧たちの説によれば、年中、それらのうちのどれかが入れ替わりに花咲くとのことであった。

・金閣

紫の僧院から半里、あるいはそれ以上進むと、かってある公方様が静養するためにもうけた場所がある。そこは非常に古い(165年前の1400)なので、今なお大いに一見に価する。同所には特に造られた池の真中に、三階建ての一種の小さな塔のような建物がある。池付近には小さい島々、各種の形に枝を曲げた多くの松、その他快く、はなはだ美しい樹木がある。人々が語るところによれば、以前には、公方様がこの池に彩を添え美しくするために遠方や異国から集めさせた、多くの、しかも色のことなった種類の水鳥がこの池にいた、とのことである。二階には、幾体かの仏像と、全く生き写しのの公方様自身の像(義満1358~1408)が彼の宗教上の師であった一人の仏僧の像(春屋妙葩1312~1388)と共に置かれている。回廊がついた上階は全て塗金されていた。そこは、かっては公方様の慰安の為だけに用いられ、彼はそこから庭園や池全体を眺め、気が向けば建物の中にいながら、池で釣りをしていた。上層にはただ一部屋だけがあって、その部屋の床はわずか三枚の板が敷かれており、長さは?パルモ、幅は?パルモで、全く滑らかで、たった一つの節もない。この建物から少しへだだって、業林の間から一筋の引水が流れ落ちて来るが、その水は夏でも非常に冷たく、先に述べた池にそそぎこむ。この庭園には、都から散策するために多くの人が訪れるが、、底の番人たちは、同所で肉や魚を食べることを何人にもゆるさない。肉や魚を食べるのは不浄な行為であり、この場所を汚すことになるからだと言われている。

1569年「信長公記」太田牛一 <将軍(義昭)御所を普請>

信長は本圀寺にいた義昭が三好一派に襲われたので、「これからは、きちんとした将軍御所がなくては不都合だ。」と言って、尾張・美濃・近江・伊勢・三河・五畿内・若狭・丹後・丹波・播磨の14か国の大名、武将たちを上洛させ、二条の古い邸(斯波氏屋敷あらため義輝の二条の館)の堀を広げ、将軍御所として改築させることにした。四方に石垣を、内外両側から高く築き上げた。工事担当の奉行には村井貞勝、島田秀満を任命し、京都内外の鍛冶職・大工・製材業者を招集し、隣国・隣村から材木をとりよせ、それぞれに担当役人を配置して、とどこおりなく勤めさせたのでまもなく出来上がった。(ルイス・フロイスは70日間でできたと書いている)

御殿の格式を高めるように、しかるべく金銀を飾り、庭には池、流水、築山を造り、さらに「細川殿(細川晴元の子、昭元はこの時は三好一派)のお屋敷に昔からある藤戸石という大石を庭に置こう」と言って、信長自身が出向き、この名石を綾錦で包み、様々な花で飾りたて、大綱を何本も付け、笛、大鼓、鼓で囃したて、信長が指揮をして、たちまちのうちに庭に引き入れさせた。

これと並んで、東山の慈照院の庭に前々から置かれていた、「九山八海」という、全国に知れ渡った名石があるが、これも取り寄せて庭に置かせた。その他にも洛中洛外の名石、名木を集めて、眺めの良いように尽くした。同馬場には桜を植え、「桜の馬場」と名付け、残るところなく造らせた。

無窓国師の西芳寺から130年を経て、武士が禅に傾き、禅寺の発展と共に、禅寺の「枯山水」が流布し、武家屋敷には「名石」が集められたことが分かります。

朝倉、大内、毛利と、地方の戦国大名の首都が「小京都」と呼ばれます。京都が荒れたので、公家が有力大名の元に逃げ出したのでした。

室町には、禅林とか言って流行ったのでしょうが、名古屋の禅隆寺も言うほどのもではないで、、、この近くでいうと多治見の永保寺ですかね。

日本庭園は近世(人口1200万人)になって、僧の方丈・武家の屋敷・町人の町屋と、庭をもつそれぞれの住まいが、茶道と向き合い、建築を定型化されると同時に確立されました。100年で人口は3000万人に急拡大し、以後安定します。

枯山水

枯山水(かれさんすい)の定義を私なりに書きます。

「枯」には、水が枯れてなく、樹木は自然そのものに繁茂することなく「刈込」が枯れ木の様のように扱われるという意があり、「山水」は白黒で抽象化して描かれた「山水画」のような自然を、「盆山」のごとく縮景した庭に示し、狭い庭を大きく見せるに、遠近法・「借景」の技法が使われた。です。

平安時代の「作庭記」では、枯山水(こさんすい)を「池もなく遣水もなき所に石を建つることあり」と定義していますが、室町時代になると、中級の禅僧にまで庭園趣味が普及し、彼らが新たな自然風景式庭園を創り出しました。今に伝わる日本の伝統芸術は、能・狂言の世阿弥・観阿弥の阿弥、茶の紹鴎、花道の池坊とこの時代の僧によってうまれました。

また、京都の都市化により泉が枯渇して、築山林泉ができない事情もありました。

西洋人に理解できないのは、石の姿そのものに、日本人は花とおなじように、自然の美しさを感じたことです。

竜安寺石庭

臨済宗妙心寺派の塔頭 応仁の乱の東の統領・細川勝元が1450年創立した寺です。枯山水と言えば、この庭園ですので、この庭園の解説から始めます。

1450年以降の造寺以外に、いつ誰が作庭したのかはわかりません。『都名所図会』(安永9年(1780年)刊行)によると、当時は龍安寺の鏡容池はオシドリの名所として紹介されており、池を中心とした池泉回遊式庭園の方が有名だったようです。石庭があったかどうかはここに書かれていませんので、あったとしても今日のように有名ではなかったのでした。庭に面した方丈は、1797年に燃え、西源院1606年竣工の移築ですので、その時に既に枯山水があったとしても、変えられている可能性が高いです。

波模様に白砂が敷かれ、ニ・ニ・三・三・五の五組、十五戸の石しか使われていません。それは、大海の島々とも、雲海の山頂とも見ることができるし、「虎児渡し」とか「「十六羅漢遊行」とか、公案もどきに解説する人もいます。しかし、それでは日本の自然風景式庭園から外れしまいますので、違うと思います。

鈍色の分厚い築地塀に囲まれた静寂な空間に、相互間に緊張したつり合いを示す、石だけの群としての厳しいたたずまいを鑑賞するなら、早朝、夕暮れ、月明かり、雨雪など、観光客のいない静かな時にしたいものです。

竜安寺の妙心寺系は、公案禅と言って、禅の修行についても激しい段階があり、あらかじめ提出された特定の課題について禅学的研究を強要するところがあります。一方、大徳寺系の禅修業は、貴人・諸侯・茶人・豪商などの庇護のもとに隆盛を極め、禅学の修業も塔頭の経営も自由でした。そこには輸入された水墨画への憧憬がありました。

ここの築地塀は、額縁となって「借景」を作っています。「借景」の庭の多くは、庭の先端に刈込を設けて、それを額縁として、遠景を庭の一部にします。

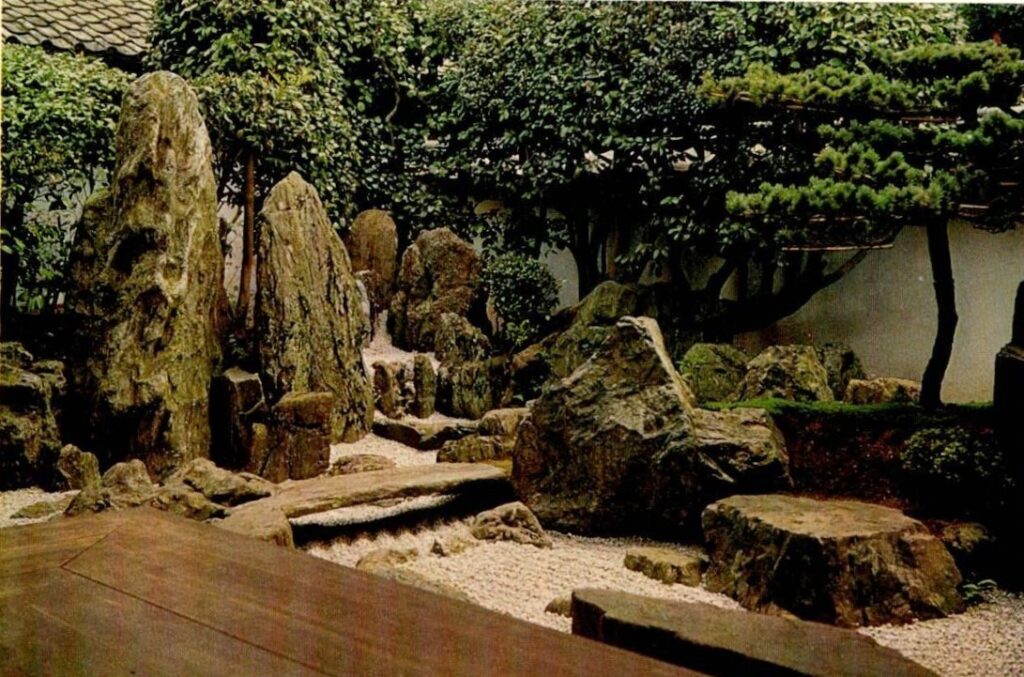

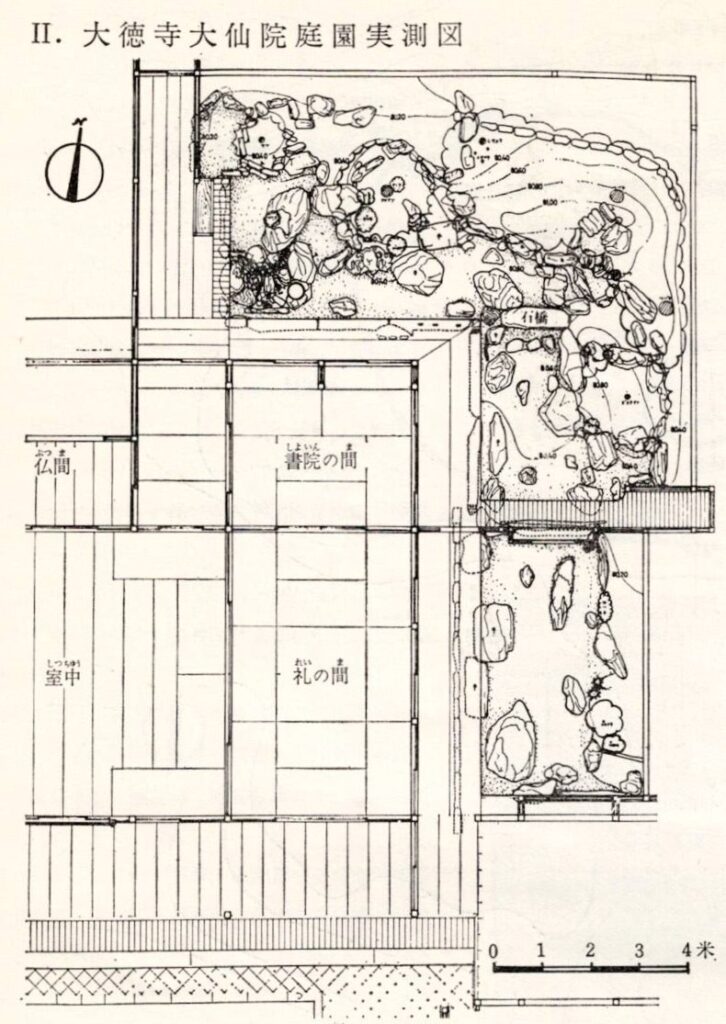

大徳寺大仙院庭園

北画的構図が明らかで、わかりやすい庭になっています。狭い敷地を巧妙に活用し、刈込と立石により遠大とその岩盤を表し、石と砂との組み合わせにより、滝や急流をかたどり、橋・堰・船形の石を配するなど、水墨画を見るようです。方丈は、禅僧の住まいであり、公家・武家を招き入れ、和漢連句会を催す会所でした。

縁は広く低くなっており、庭に降りて石橋を渡らせるところが、次の世代の回遊式庭園で、縮景の中を歩かせる事に繋がりました。永保寺の太鼓橋を渡らせるとは、橋への美意識が変わりました。

庭は、室内から眺めるに陽に当たってほしく、寝殿造りの南から、北、東もしくは西に変わりました、

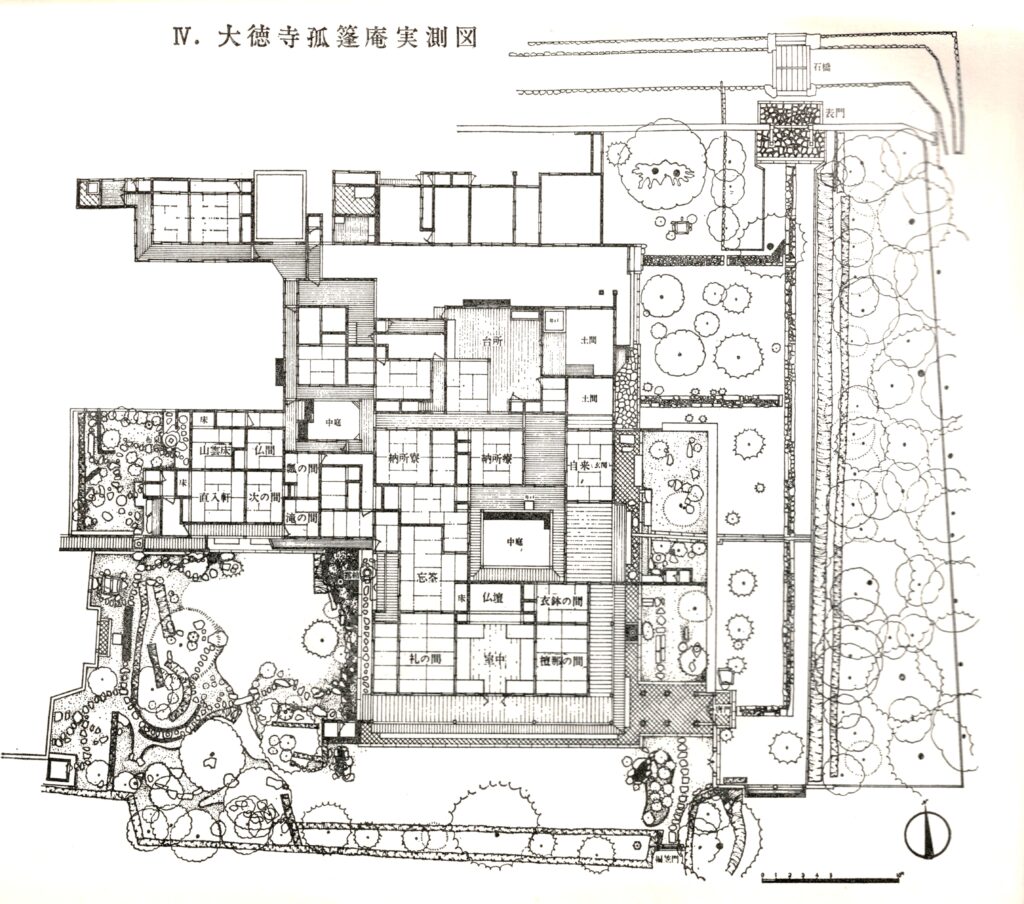

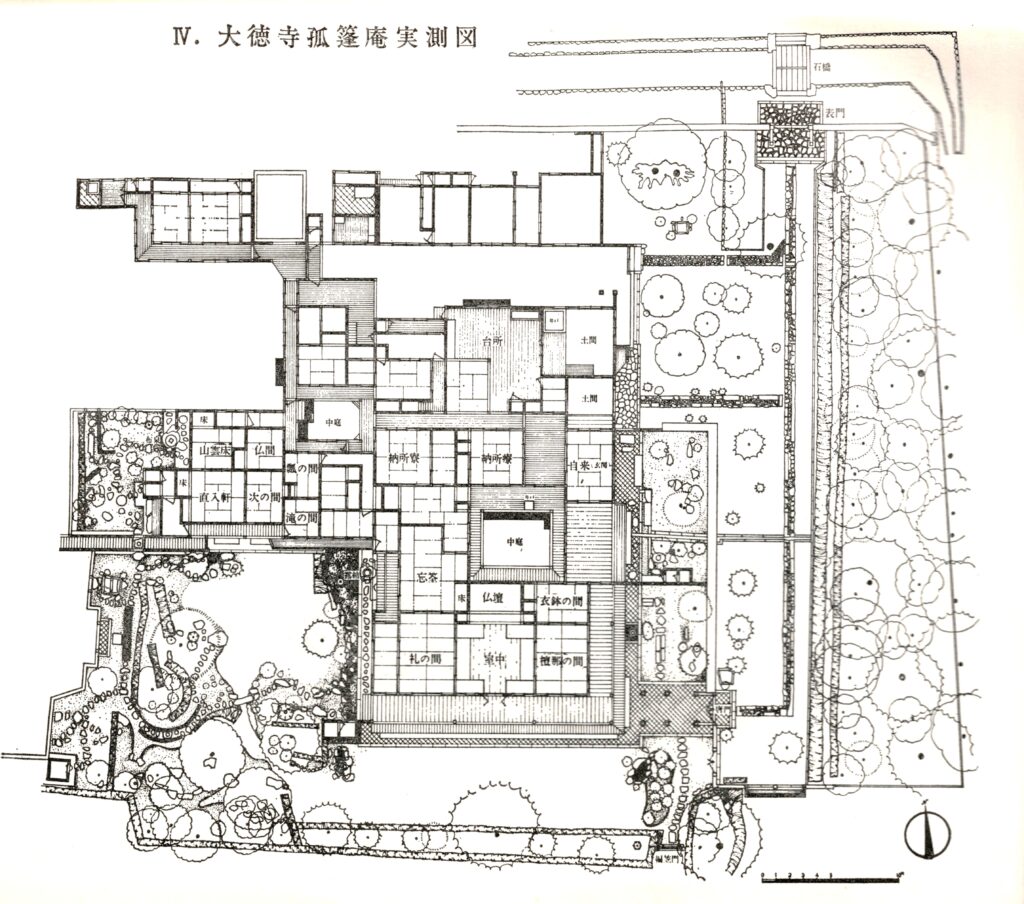

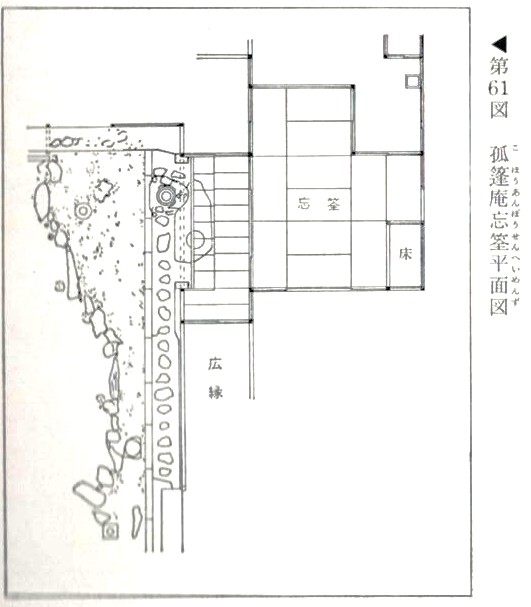

枯山水として今に残るのは、竜安寺石庭でなく、小堀遠州(1579~1647)の遠州流です。遠州は伏見城で大工・中井正清と共に家康と出会い、二条城、駿府城、名古屋城の作事奉行を行った官僚的武士であったのですが、古田織部につき武家茶道を受け継ぎます。織部が大坂の陣で自刃すると、その跡を継ぎ、王朝的な「奇麗さび」を唱え、茶道具の目利きをし、切り石を用いた斬新な庭園デザインをしました。大徳寺孤蓬庵のデザインから、桂離宮がその代表作と言われていましたが、時代があいません。

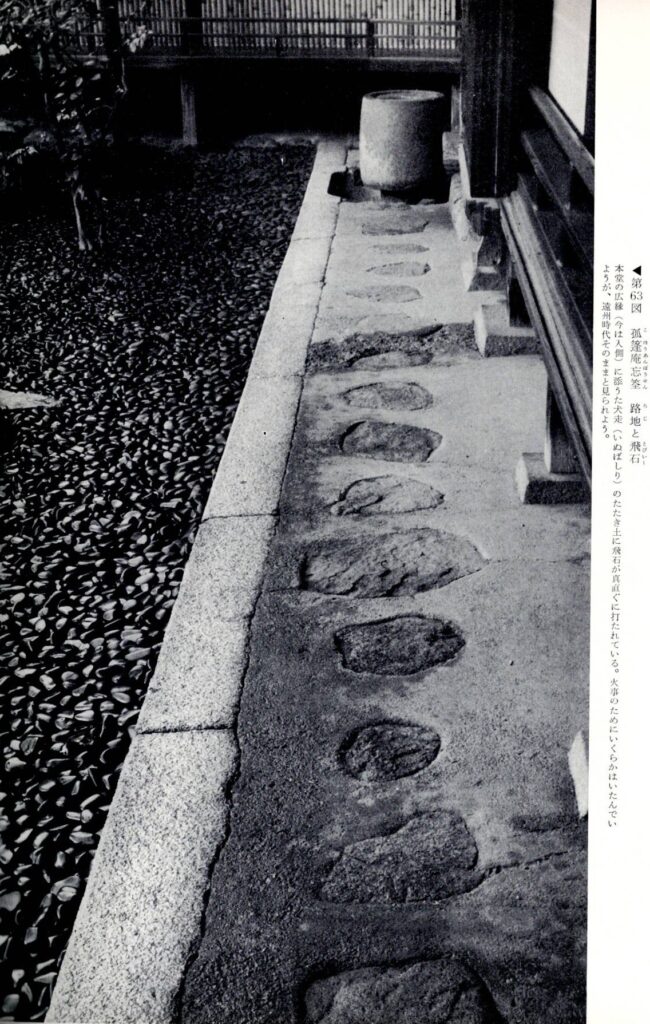

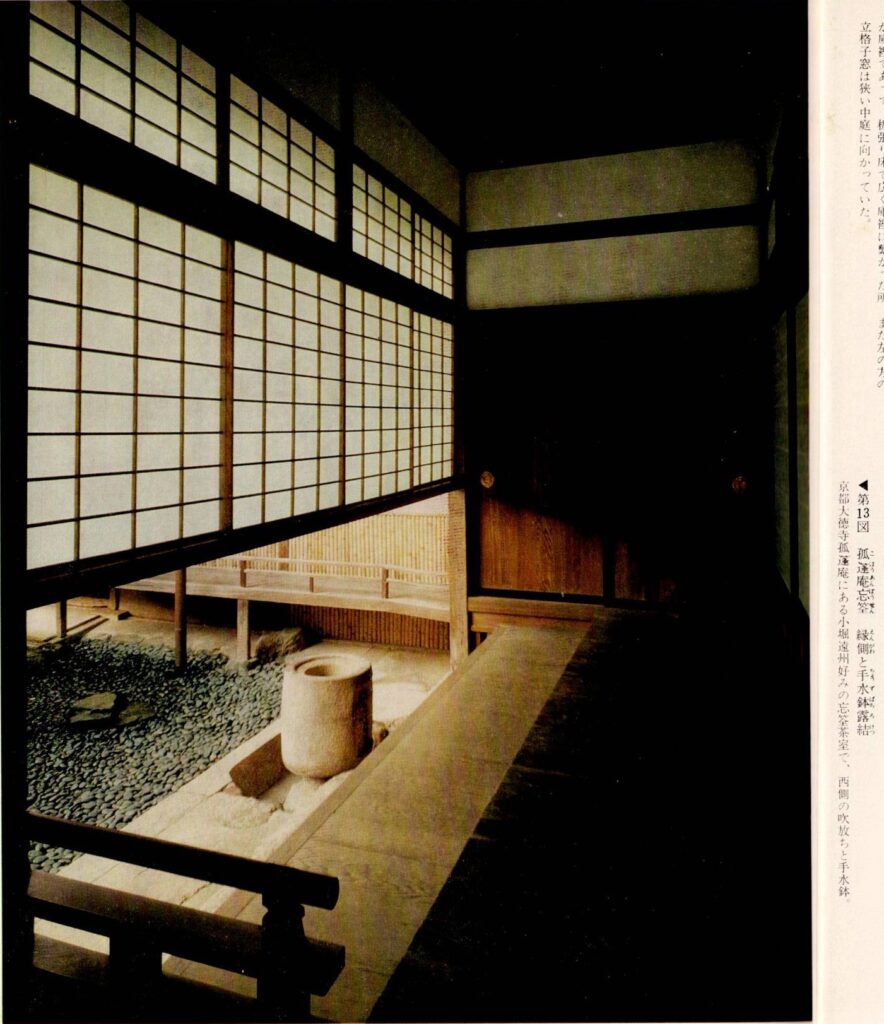

下地窓から灯篭が見える西向きの「忘釜席露地」が有名。植え込みにのぞき穴をあけるのと同様であり、曲線の切り石を手水前に置くなど、利休の「わび茶」をベースにしつつも、新機軸を打ち出した。

回遊式庭園

千利休が「茶道:わび茶」を打ち立て、信長、秀吉という時の権力者が「茶道」にヘゲモニーを見出し、「茶道」を権力維持に利用したことに、回遊式庭園の誕生があります。ヘゲモニーとは、「覇権」と日本語に訳されています。単に力で支配するだけでなく、合意や文化的な影響力によって、支配的な立場を確立し維持する事をさしています。

信長は褒賞に領地でなく茶道具を用い、茶会を開いて部下を褒め、茶会の席次、茶会を催す権利の付与より、茶道文化を支配確立に用いました。

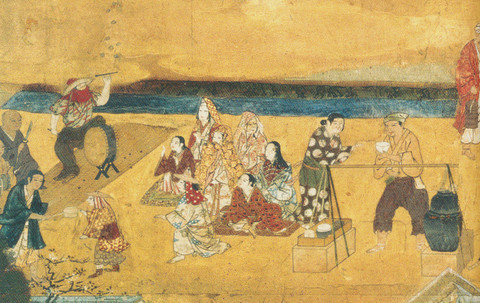

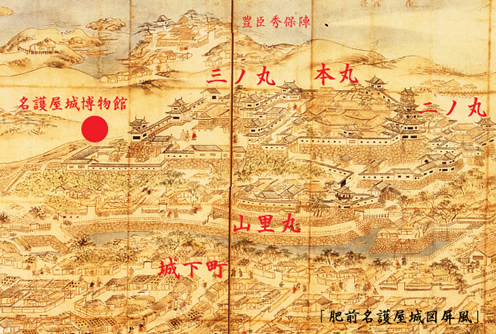

秀吉は、城に山里丸をもうけ、名護屋城では武将が仮装する遊びがあったと「太閤記:瓜畑遊び」にあります。織田有楽斎演じる老僧に、瓜売役の秀吉が瓜を売りつけると「もっとおいしい瓜をくれ」と言われ、徳川家康はあじか(籠やざる)売りで、「あじか、買はし、買はし」という呼びかけが、これもなかなかよかったのだとか。さらに前田利家は高野聖、蒲生氏郷は茶売りに扮し、秀吉に茶を売りつけて、どうしてもお代を頂きたいと秀吉に粘って、閉口させた。とかですが、この話の真偽はともかく、遊びの話の中に秀吉が「茶道」を信長と違うヘゲモニーとして利用していた姿が描かれています。1587に北野天満宮で秀吉が開いた「北野大茶会」もその一つでした。「茶の湯に興味のある者は、誰でも参加してかまわぬ。釜ひとつ、水差しひとつ、湯呑みひとつ持ってまいれ。茶がなければ、麦こがしでもよい。」と、身分を問わないと言い、茶のイベントを領民に楽しませるのですが、同時に金の茶室で秀吉の権力をひけらかすものでした。

11世紀「作庭記」より

池もなく遣水もな所に、石をたつる事あり。これを枯山水と名づく。その枯山水の様は、片山の岸、或いは野筋などを造り出でて、それに付きて石をたつるなり。また、ひとえに山里などのように、面白くせんと思わば、たかき山を屋ちかくまうけて、その山の頂より裾さまへ、石をせう~~たてくたして、この家をつくらむ、、、

寝殿造りの南に池を設け、園路をまわし、池に船を浮かべ、釣り殿で遊ぶ庭園は、唐の白楽天からあるものですが、庭園に君臨していた主要建築があったのでした。それが、日本化した回遊式庭園となると、大庭園の景観の中心をなす複雑な形状の池の周囲に、四季それぞれの行事又は雅宴に利用される茶座敷又は茶亭を配し、庭園を主にし、主要建築物を点景物の一つに見せて、そこから庭園を見、かつ庭園から見られるにふさわし位置と形態を創り出したのでした。

縮景の中を客は園路に導かれ歩き、時の推移と視点の移動による庭園の変化を楽しみます。

園路は視覚上の変化はもちろんの事、路面を構成する畳石、敷石、飛び石、砂利石、土表面、石橋、土橋、板橋などその構造材料、誘導方向、勾配、高低差などをつうじて、かってどこかで味わったことのある脚部への触感、音感その他のあらゆる感覚に訴え、古典知識を引き出させる仕掛けを用意したのでした。まことに複雑で高度な庭園鑑賞法によって成立する回遊式庭園なのでした。公家による「桂離宮」をその頂点として、以後、江戸時代に「大名屋敷」として全国に流布し、現代の「日本庭園」から「日本の公園」に繋がっています。回遊式には「枯山水」「路地」も含まれています。

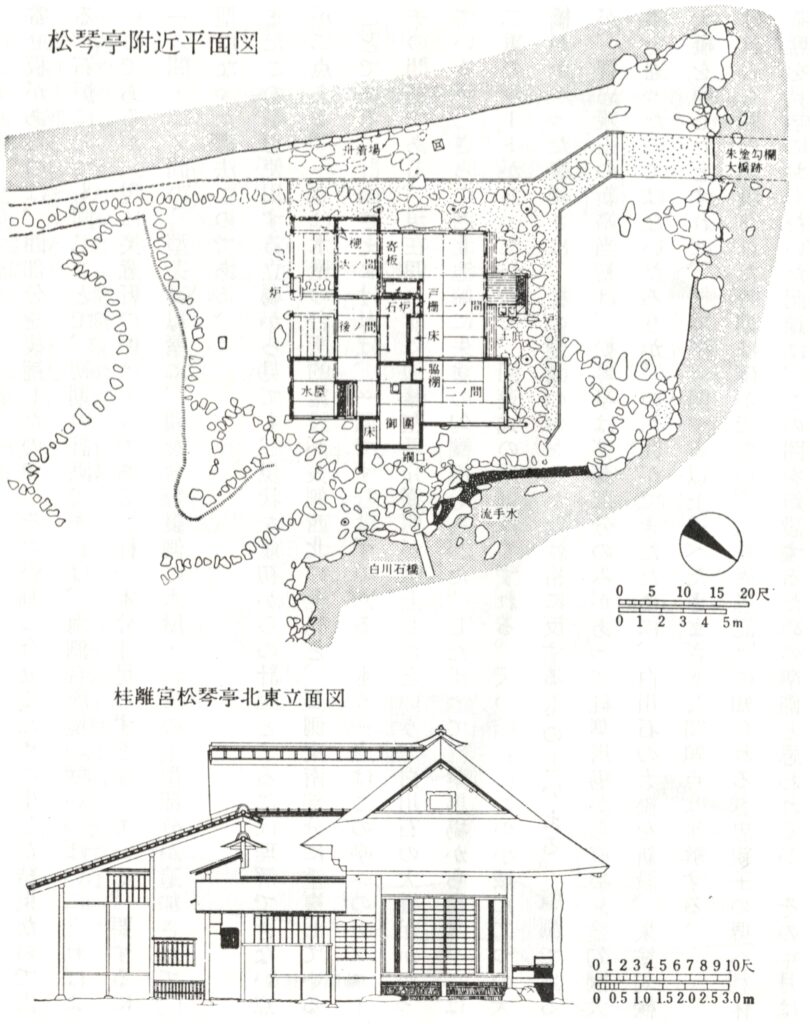

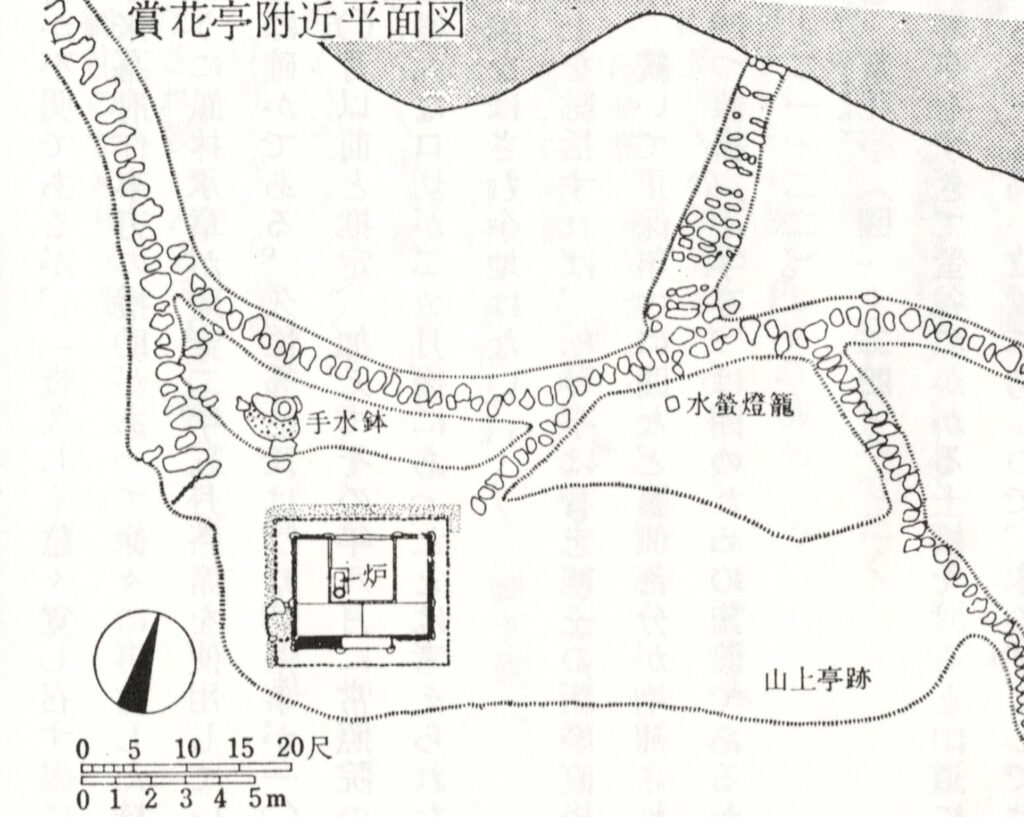

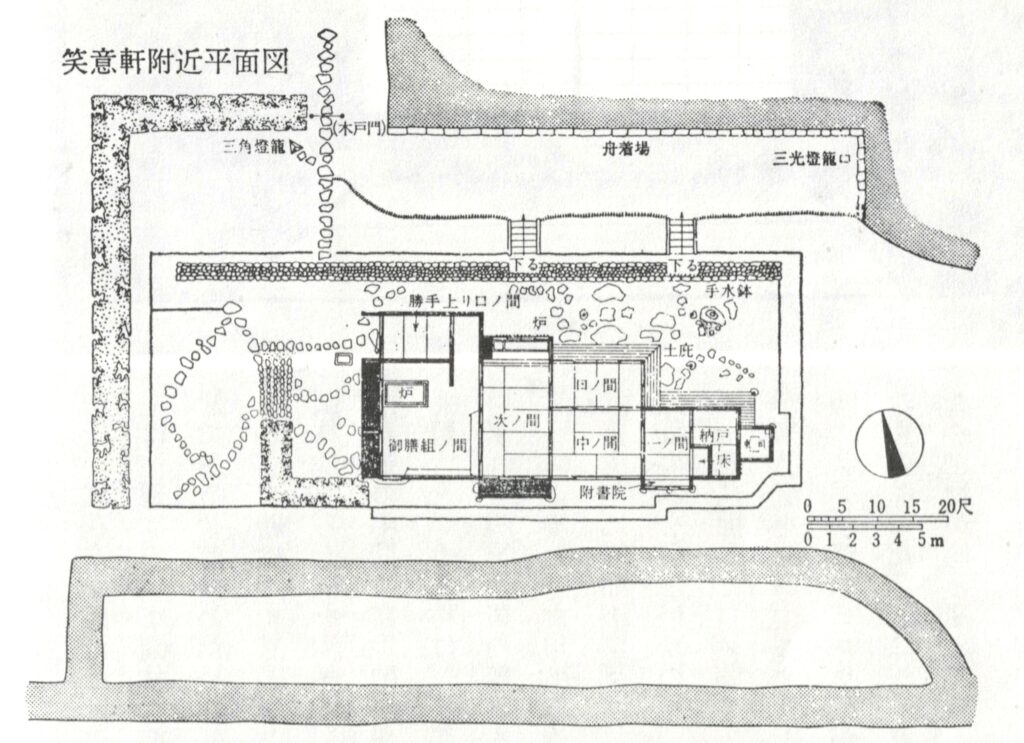

桂離宮

1974年に内藤先生の案内により、丁寧にジックリ見ることができたのでした。この前後に「待庵」「修学院離宮」「角屋」を見ているのですが、「桂離宮」のパワーは圧倒的でした。どこに視線を向けてもデザイナーが「見て、見て!」と、私の心を奪うのです。庭園鑑賞なんて余裕はありませんでした。東照宮の金ピカのゴッテリしたデザインでなく、野物による「わび、さび」デザインなのですが、その旺盛な意欲に圧せられ、吐き気を覚えました。

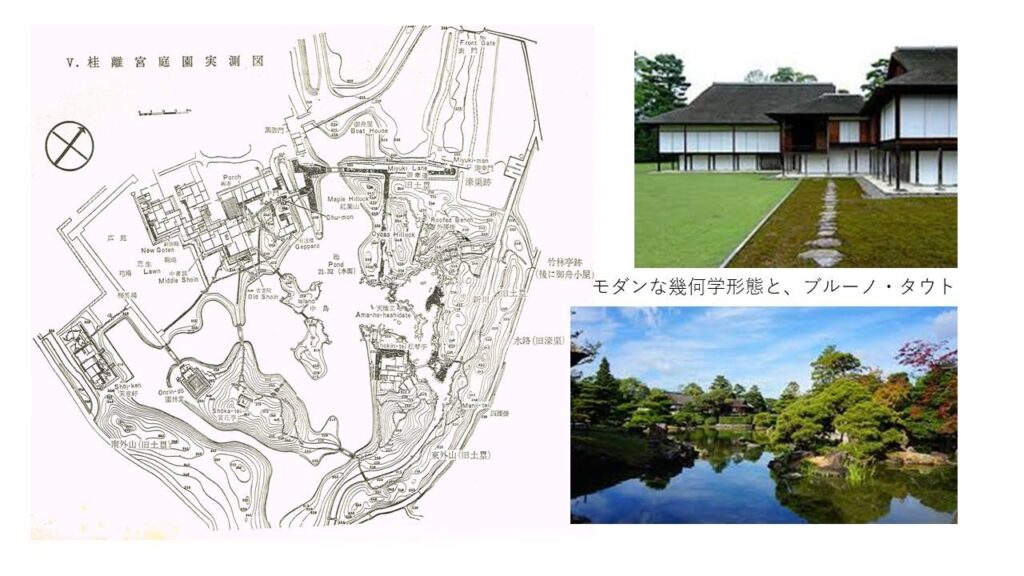

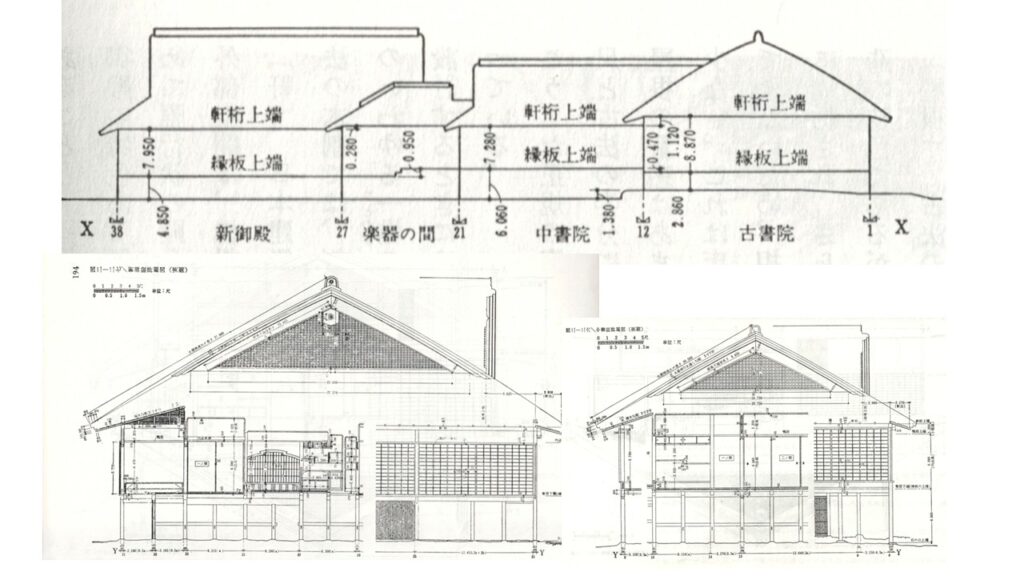

桂離宮の制作過程とそのデザイナーについては、内藤昌著「新桂離宮論」980円1967年鹿島出版会刊 から以下に要約します。解体修理前に4年かけて実測をし、そのデータを本として出したのですが、出す以上、それ以前の先達の論文を読み、「ブルーノタウトのいう桂離宮の永遠の美は誤解である。」と述べたのですが、半世紀を経て、またブルーノタウト復活のようです。悪者・東照宮との対比が鮮やかですので、確かにタウトに魅せられます。この後、西川孟 写真・内藤昌 文で、講談社から1977年に豪華本「桂離宮」59000円を出していますので、興味ある方は「新桂離宮論」より、こちらを図書館で読まれると良いかと思います。

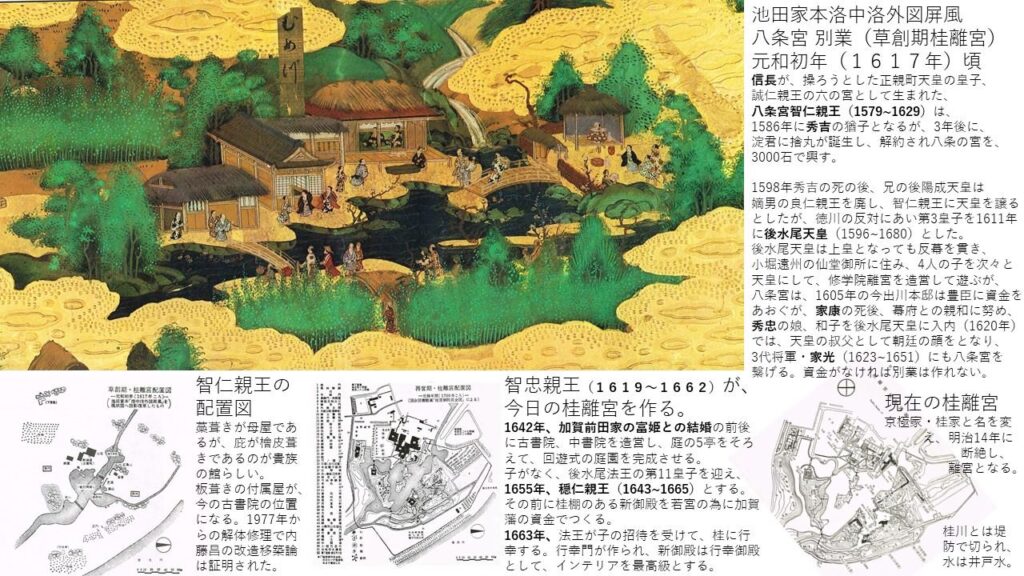

1615年に幕府は禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)を出し、公家を縛るのですが、八条宮智仁親王(1579~1629)は、1620年、徳川秀忠の娘である和子(東福門院)が後水尾天皇に入内し、天皇の外戚となることで幕府が朝廷に影響力を持つことを目指した徳川家康の公武合体政策に大きく働き、幕府から別格として建設資金を得ます。秀吉からの知行は3000石であり、今出川本邸の他に洛中洛外図に描かれるような別業を設けることはできません。1625年6月、徳川家康・秀忠の幕閣、黒衣の宰相・南禅寺金地院崇殿が桂離宮に招待され「桂亭記」を作成献上しており、そこから当時の桂離宮の様子がわかります。翌1626年9月には後水尾天皇(1596~1680)が二条城に行幸し、将軍家光(1604~1651)と大御所秀忠(1579~1632)と5日間を過ごします。秀忠と同じ歳の八条宮智仁親王が江戸に下向(1617、1625)しての公武合体がここに成功したのでした。

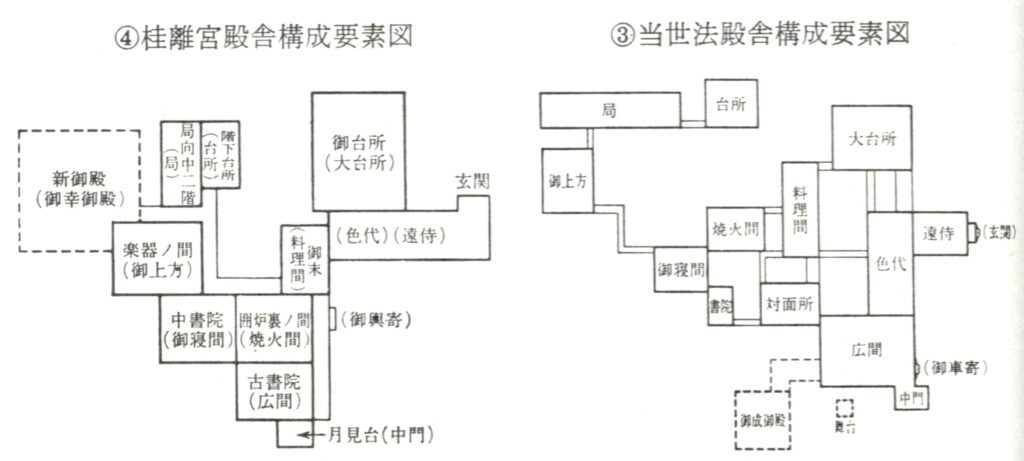

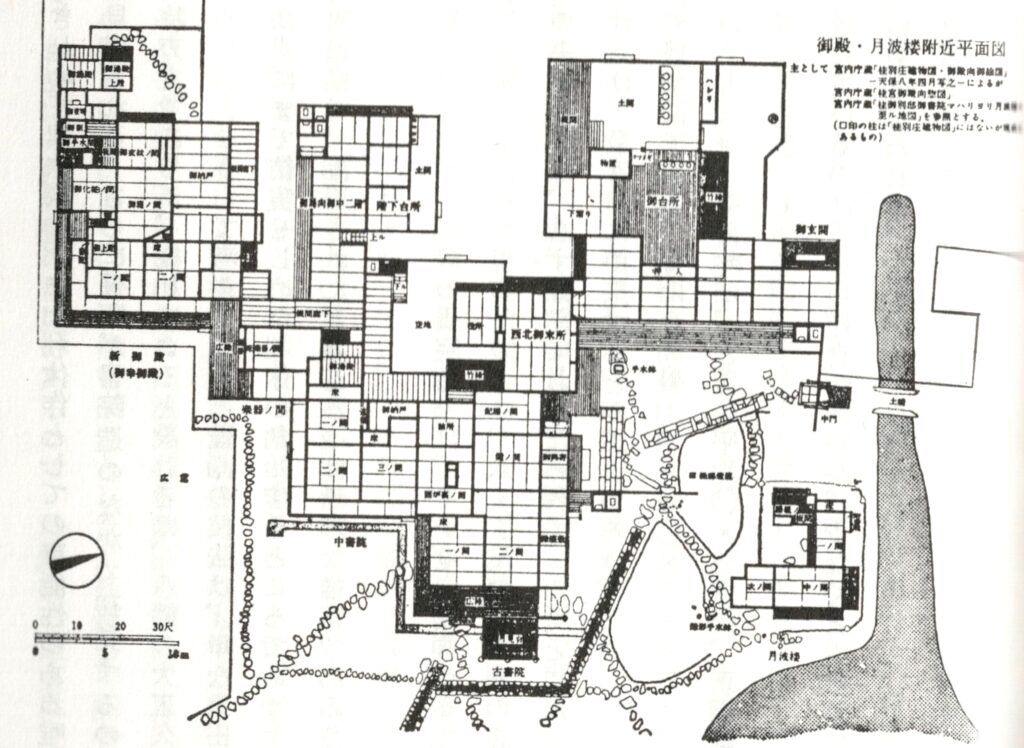

子の智忠親王(のりただ1619~1662)がほぼ今の桂離宮にしたのですが、智忠は江戸に下向し家光から、1632年は銀千枚、1645年には銀七百枚をもらっています。1642年に家光の指示で加賀前田家から富姫が桂御所八条宮智忠親王に輿入れします。家光は祝いに銀三百枚を贈ります。八条宮が桂御所と名付けられるほど、桂別業は日常生活が続けられるように玄関、遠侍、御台所、御車寄せ、古書院、中書院、楽器の間と書院造のプランニングで建設整備されたのでした。

また、加賀藩からも建設資金を得ます。結婚後、智忠親王はここに住んで庭園と散在する茶屋の普請を指図します。1646年頃、堺の千利休の数寄屋を学びに5日間行っています。「笑意軒」の一の間3畳は、智忠親王の書斎(学問所)であり、窓の外に田んぼを見る田舎家での風流三昧を楽しんだでした。田んぼも国が買い上げ、今も耕作しています。修学院離宮の田畑8万㎡に比べれば大した面積ではありません。

智忠親王には世継ぎがなく、1654年後水尾法王の第11皇子・幸宮(穏仁親王1643~1665)を養子とし、法王は智忠親王が亡くなった後、1663年に桂離宮に行幸されました。新御殿は若宮御殿として造営され、行幸に合わせて改築され、穏仁親王はすぐに亡くなり主無しとなったので「御幸御殿」と命名されたのでした。元禄年間の「桂宮御別荘全図」により、当時のプランがわかります。

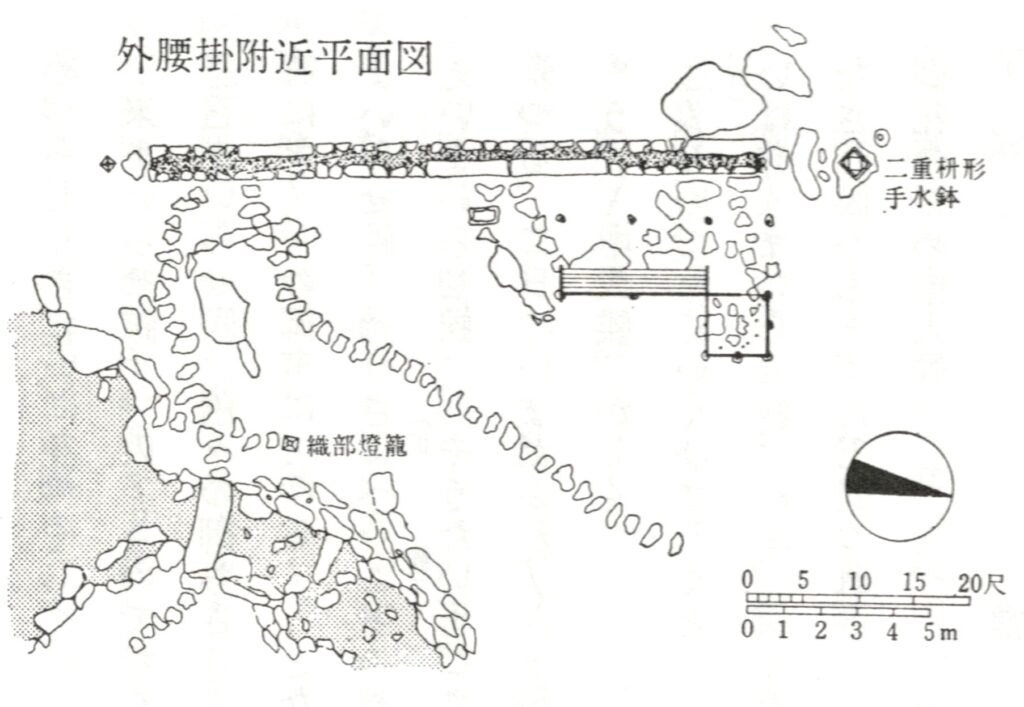

フェイスブックの以下のアルバムに、私の撮影した桂離宮の写真100枚と解説「桂離宮 日本庭園の極み」があります。こちらに行っていただきたいのですが、フェイスブックをされていない方は見れませんので、官吏の案内する見学路に従って私ならではの何枚かもってきます。

天皇になり損ねた八条宮家初代の智仁親王(1579年 – 1629年)と八条宮家2代の智忠親王(1619年 – 1662年)によって、作られた。キーワードは「庭いじり」です。もう、極楽浄土も禅もありません。亭主の気の向くまま、和歌の世界を実態として庭に投下し、さらに、数寄屋の土の匂いも持ち込んだ、数寄者のなせる庭です。ドイツ人の誤解はさておき、私の庭を巡った感想は、めまいを覚えるほどの作意でした。建築は庭と互いに見るみられるの関係にあり、その視点は、完璧に計算されています。

回遊式庭園

唐の白楽天の詩に「池を巡る園路」と言う作庭が出てきますが、「庭いじり」の亭主の教養があふれています。池を右内側に眺め左回りをします。

時刻の推移と視点を移動するにつれて、その鑑賞の角度は次第に変化していく。時には視野は水面から離れ、つま先上がりの坂道にさしかかり、暗く絞られた林丘の木の間から時折きらりと光る水面を俯瞰させ、またあおりの急坂に差し掛かるとにわかに聞こえる水音と共に瀑流や滝が現れ、木立のある芝生の広い庭に出る。路面を構成する畳石、敷石、飛び石、砂利敷、土、石橋、板橋、土橋、わずかな勾配や高低差を利用し、足への触感の変化を絶えず企てています。植栽は、育ちすぎると庭の意図を消してしまうので、刈り込みをしてももうダメとなると、あの有名な池の見返り松などは、植え替えをしているのだそうです。樹木の姿で目立つのはソテツです、あと奇をてらってはありません。これに、時間・季節の変化が加わると、もう、もう、げっぷが出るような庭でした。

紅葉の秋こそ、庭が最も華やかになるようになっています。

子の芝生に弓場とか馬場とか武家らしく名前を付けていますが、虚構の世界です。貴族がするのは、蹴鞠ぐらいでしょう。

手前が船着き場。歩いては、右から回り込まないといけません。名前からして、茶室ではなく、書院です。

湯からの窓ですので、少しでも縁側をつけています。床の延長が向こうに欲しいのです。

襖は唐紙です。書院の方も、「遠州好み」と言われている唐紙です。狩野派に書いてもらうより、安くて良いです。

サービス床は板橋です。

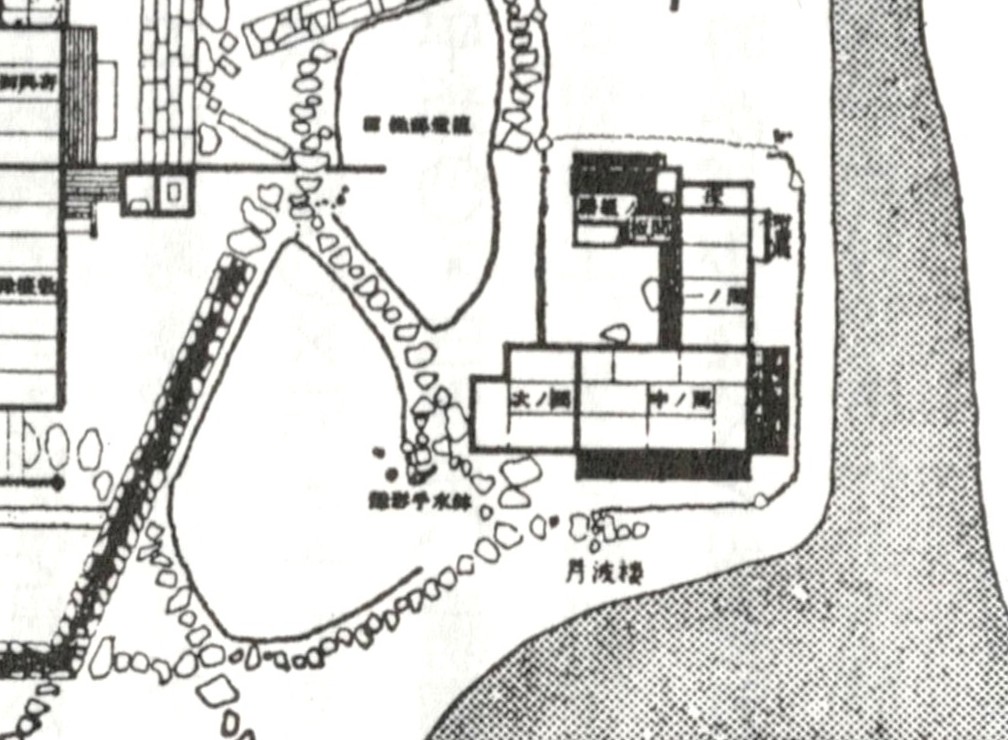

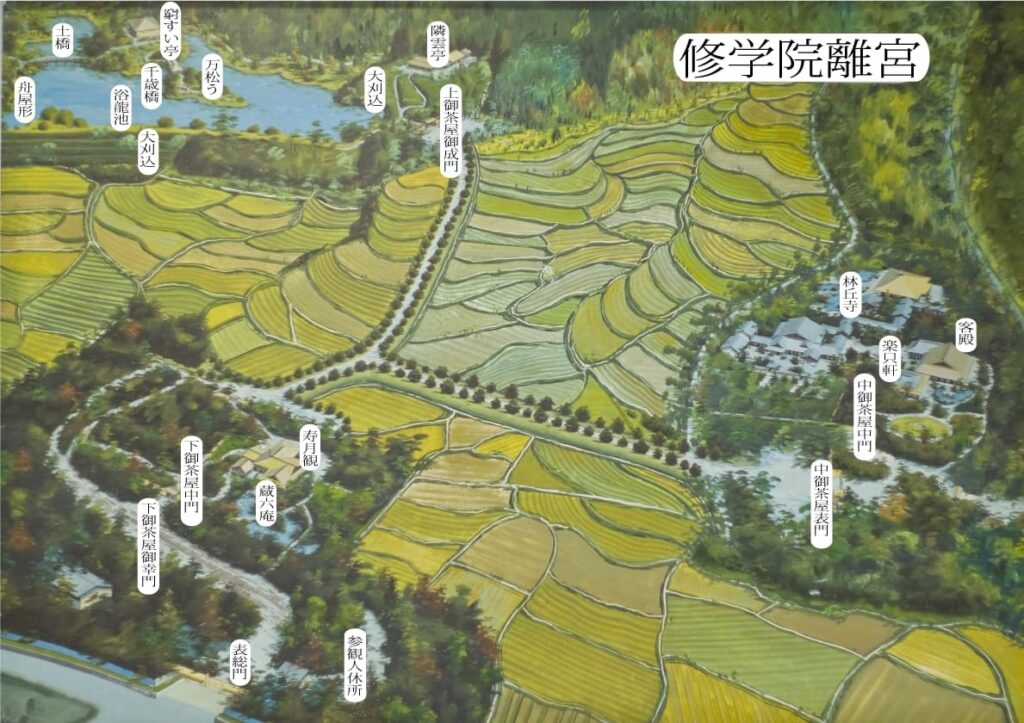

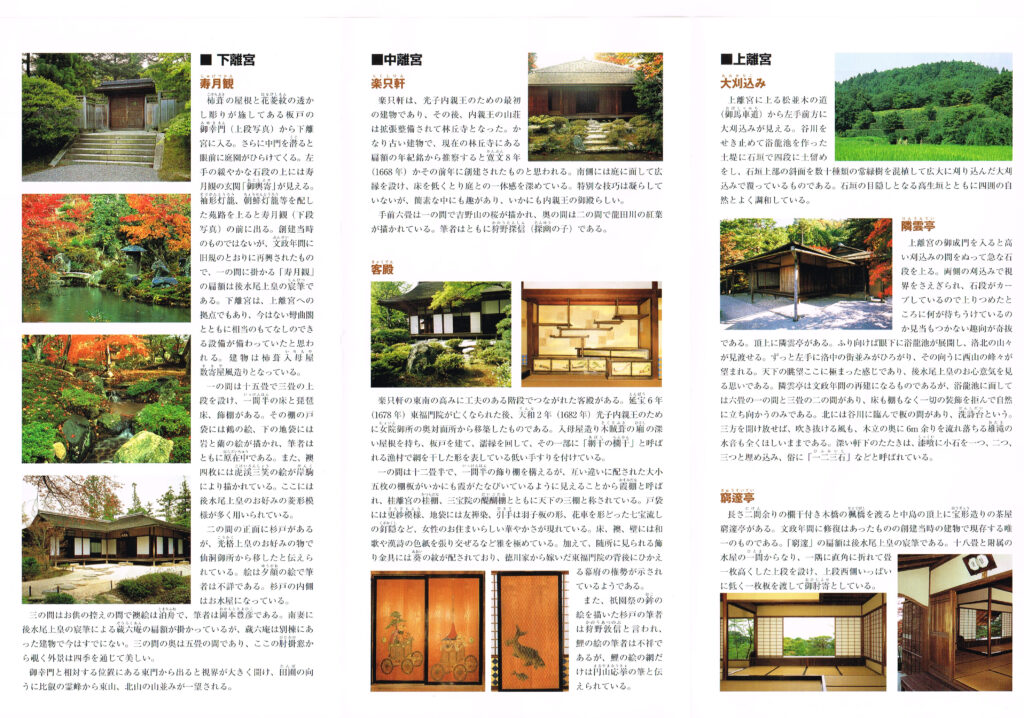

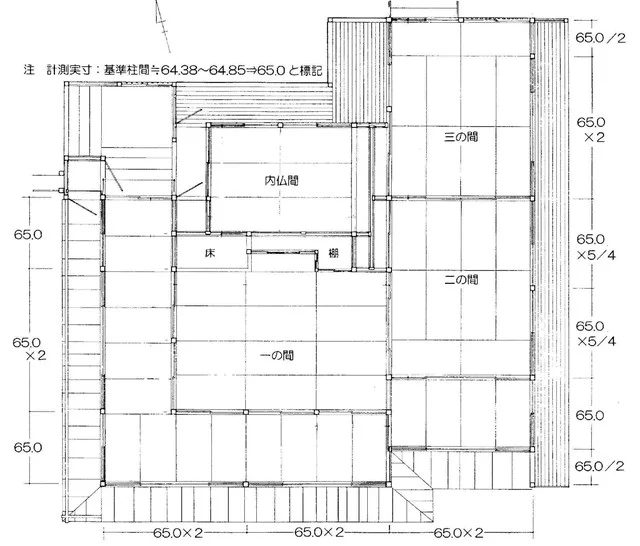

修学院離宮

比叡山の麓、東山連峰の山裾、54万5千㎡の総面積、高低差40mに上・中・下の三つの御茶屋が点在し、その間には宮内庁が買い上げた田畑8万㎡が今も耕作されています。明治までは離宮と他の境界はなく、三つのお茶屋(寺、別業)が独立して点在していたのでした。

叔父の八条の宮が作った桂離宮に後れる事30年、1655年頃後水尾上皇(1596~1680)が工事を始め、1659年63歳に上・下の茶屋のとりあえずの完成を見ます。

1620年24歳の時、秀忠の娘・和子(1607~1678)の入内があり、1626年10月25日から30日まで二条城への行幸が行われ、徳川秀忠と家光が上洛、拝謁しました。幕府の公武合体政策から10万石の所領以外に幕府からの臨時収入がありました。

しかし、天皇の権威を失墜させる江戸幕府の行為に耐えかねた天皇は1629年33歳、幕府への通告を全くしないまま次女の興子内親王(明正天皇)に譲位し上皇になります。霊元天皇までの4代の天皇の後見人として院政を行い、上皇と幕府との緊張関係は続きました。

和子は、1629年22歳、天皇の譲位に合わせ、東福門院の号を賜ります。東福門院の崩御の後、上皇の第八皇女光子内親王の茶屋に女院御所の建物を移築し、上皇崩御の後に内親王は落飾得度して中茶屋を林丘寺とし、寺の「客殿」として整えます。下離宮には上皇の宴為の大きな広間「彎曲閣」があったのですが、1690年中離宮完成の時には、無くなっています。

北には板の間があり、滝音が響きます。

漆喰に小石が埋まっています。

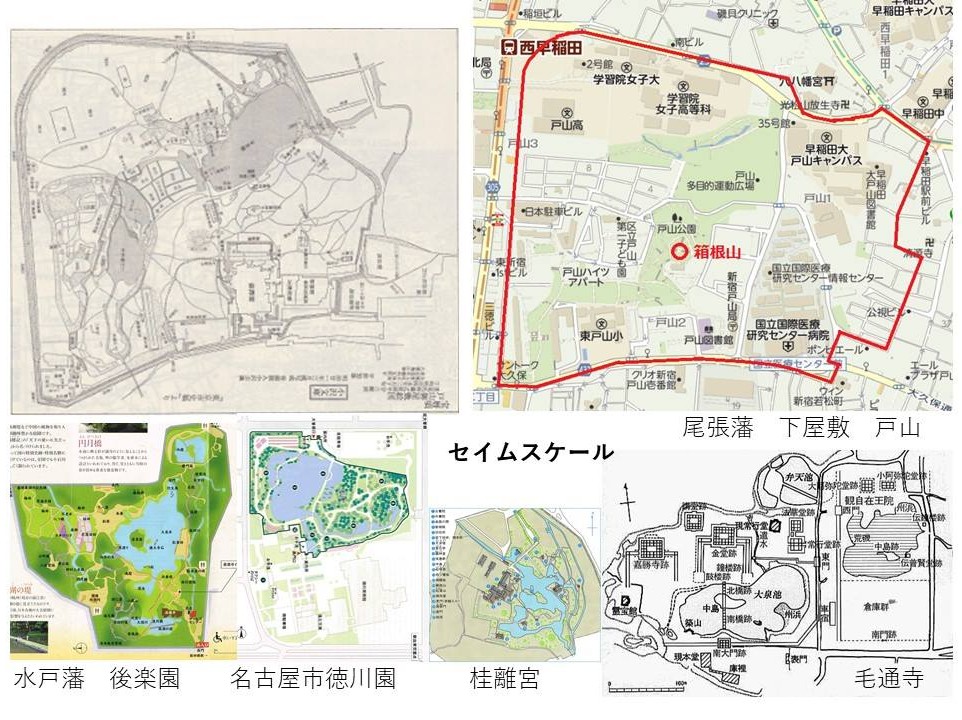

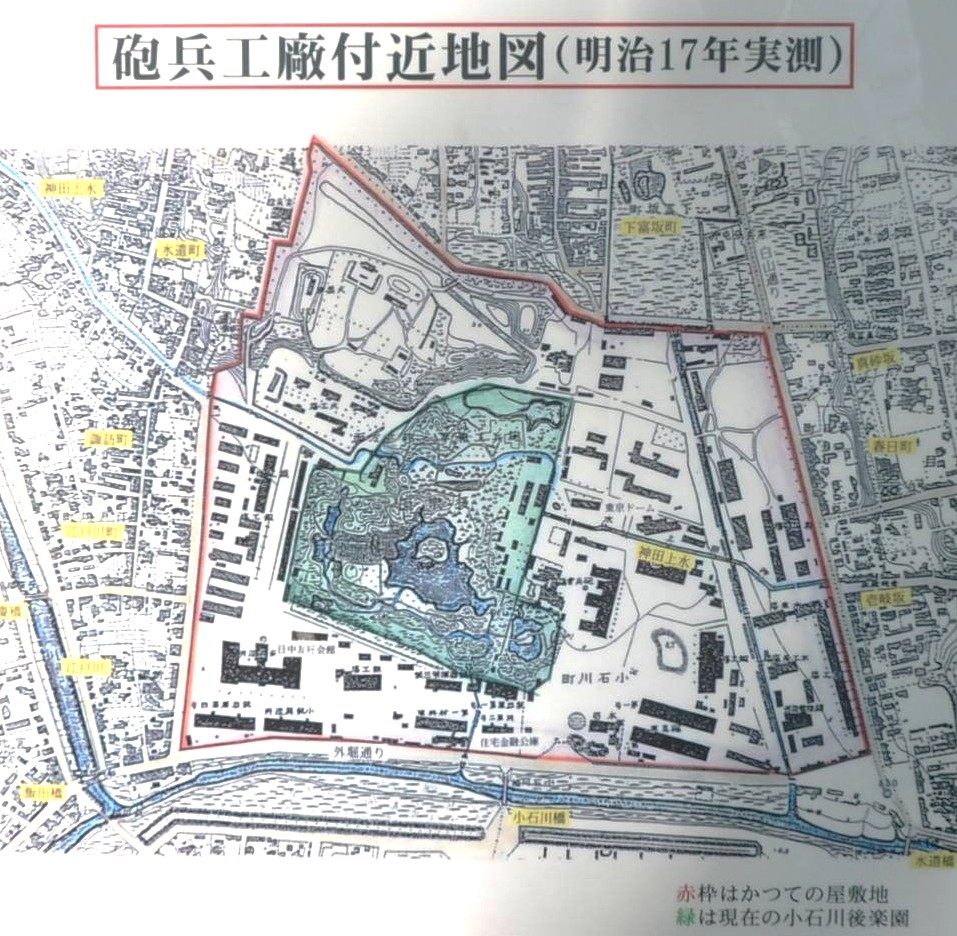

小石川後楽園 水戸藩は偕楽園を持ち、後楽園は岡山にもあるのでこう呼ばれる大名庭園

江戸の下屋敷には、 屋敷、馬場と共に、広大な回遊式庭園が設けられました。国元では、城の中に「二の丸庭園」と、狭い本丸から二の丸(もしくは三の丸)に殿様の住まいと行政組織を移すと共に、回遊式庭園を設けました。尾張藩の下屋敷の敷地形状を尾張徳川庭園の敷地面積と比べて下さい。

桂離宮、修学院離宮で見てきた、茶席を大きな池の周りに配置すると言うのでは同じ回遊式庭園なのですが、公家の文化でなく、秀吉の山里丸での遊びからの継承が大きく、わび・さびより最新の中国明様式の堂が建設がされ、京へのあこがれから、その名勝の「十景じっけい」が写されました。

江戸の多くの大名屋敷と共に国に接収されるのですが、庭園は残されました。東京の公園の多くは大名庭園の跡地です。庭の外形も、池の形も時代によって変わっています。その時の殿様好みで、新たな建物と共に森先生の言うところの「庭いじり」されています。

寛永年間(1624~1643)水戸徳川の徳川頼房によって作られ、二代目光圀によって、築山と泉水の骨格は完成されたようです。その大きな特徴は、明の遺臣・朱舜水(1600~1682)を呼びよせ、中国の風物を取り入れ、園名も中国名としたことでした。後楽というのは范仲淹(989~1052)の書いた「岳陽楼記」の「先憂後楽」からつけられ、光圀の政治信条を表す「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」なのだそうです。

水戸藩の中屋敷として作られたのですが、明暦以降は上屋敷として殿様の住むところでした。

私が、台湾で、蒋介石が遊んだ庭と徳川園が似ていると感じたのは、あながち間違いではなかったのでした。桂離宮の庭をめでるには、和漢の素養が要りますが、大名庭園は、政治信条を示す漢文(陽明学・朱子学)が造形のコンセプトとなっていたのでした。明が滅びるときに、大名家は争って中国人を雇い入れたようです。徳川幕府がその政治理念を固める時と重なり、それが庭園のデザインにも展開したのでした。

磯崎新がメタファーと言ったのは、もう半世紀前ですが、日本語では「見たて」です。日本庭園は「見立て」が何かを語りつつ、それを遊ぶのが必ずですが、大名庭園の場合は中国趣味が強いという事でした。八条の宮の桂離宮とは「見立て」のコンセプトが違うのでした。夢窓礎石(1275~1351)も、中世禅宗の中国趣味なのですが、それが大名庭園では近世の中国となり、石選び・橋・東屋において、特徴づけがされています。

庭の樹木は東京都の管理ですので、刈り込まれておらず、庭園としてのまとまりは桂離宮に比べられるものではないですが、江戸時代の大名庭園でもこんな程度の刈込みだったのかもしれません。水田の田植えは近くの小学生が来るのだそうです。お殿様は農民を見ることなく、田舎風景を庭に入れたのでした。

正面に、白い東京ドームがみえるのが、興ざめです。近くによると、庭とドームはくっついていました。

庭師いわく「樹木の生長を止めるのが、庭師の仕事」なのですが、どれも大木となって森のようです。桂のように「庭」と感じさせる仕立てた樹木はないです。このおおらかさが大名庭園なのでしょう。何度も庭のデザインを変えていますが、森を新たに開発したようなものです。

正面に「蓬莱島」がありますが、ここも茂り過ぎで、手前に置いた石組「徳大寺石」とのバランスが悪いです。白鷲、カワセミがいました。

右の奥に、「竹生島」が石で表現されていますので、この池を琵琶湖に見立てて舟遊びをしたのでしょう。田舎の無教養の武士ですので、京へのあこがれは、そこここに見えます。

橋の向こうは蓮池でした。

枝垂れ桜を入り口正面に植えており、客狙いのようです。これも樹齢50年というところでしょう。樹木は400年前はどうだったのか、わかるはずないので、石を見ましょう。

後楽園は、藩主のもてなしの為の庭であり、藩主の日常の庭がこちらだそうです。日常と言っても、とても広いですが。

やはり、真ん中に島があり、その橋は石でした。薄いですが、3枚をつないでいます。足もとの石垣をみると、400年前からでしょうか、ワカリマセン。明治の庭園図をみると、無いのです。

灯籠が、坪庭になっても残るのは、やはり火を燃やすしか灯りが取れないないからでしょうが、私は灯籠に火を入れたのを見た事がありません。

右には稲田があり、小学生が田植えをするのだそうです。言い伝えでは光圀が百姓の苦労を知るために、庭に水田を置いたとありますが、藁ぶきの家を置いて、修学院離宮のような風景を楽しむのではないかと思います。尾張の戸山荘にも水田があったとあります。

現在は茶室は庭のどこにもありません。手水鉢はあります。

水戸藩邸を通って、神田川の上空を飛び、江戸城に入ったと古文書にあります。これは復元です。

50度もあり、とても登れるものではありませんが、京都には今もあるのでしょうか。

これこそ、朱舜水の中国です。

池への「沢渡り」の石を見本を作って職人間の確認です。

光圀18歳の時、史記「伯夷列伝」を読み、伯夷・淑斎の木造を安置した、後楽園最古の建物です。

禅宗の方形三間のお堂かと思ったのですが、近づき見上げると、長押が廻り、間升束・蟇股があり、ごつい二軒は扇でなく、ああ、唐派風までついています。もう、折衷様しかない江戸時代なのでした。

東福寺の紅葉は江戸時代から有名なのでした。京へのあこがれは、中国へのそれより強かったのでしょうか。

説明によると、この西湖の堤が有名になり、直線の堤でもって池を横切るデザインが大名庭園の定番になったとありました。

これは、一条谷の朝倉の庭園にもあり。水墨画の世界を持ち込んだのでしょうか。

織田の岐阜城の庭、多治見の永保寺ですと、自然崖を庭の背景に使うのですが、平地ではそうはいきません。

蓬莱島は平安の庭にあり、屏風岩は室町の庭にあり、どちらもここ近世の庭に引き継がれています。

笹でおおうデザインです。

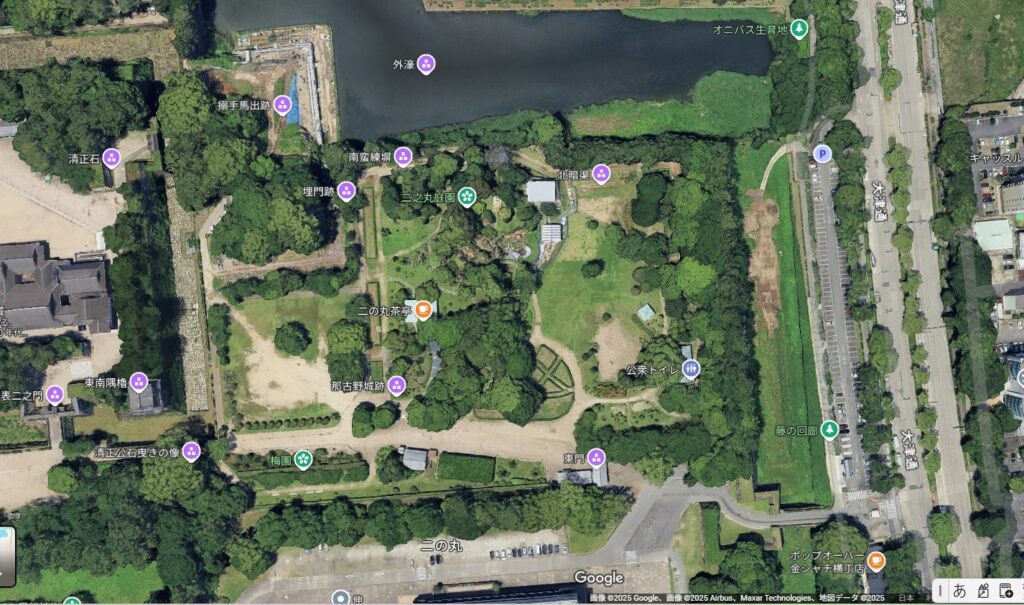

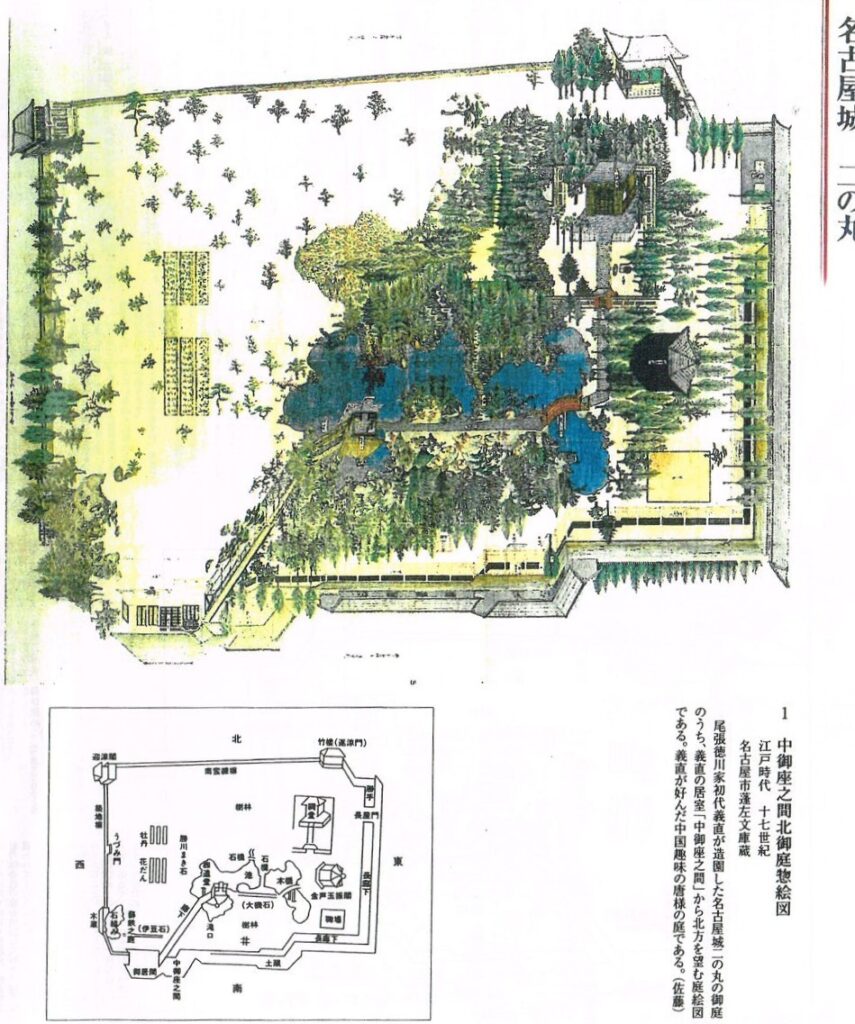

名古屋城二の丸庭園(名勝) 大名庭園が公園になった例の一つとして

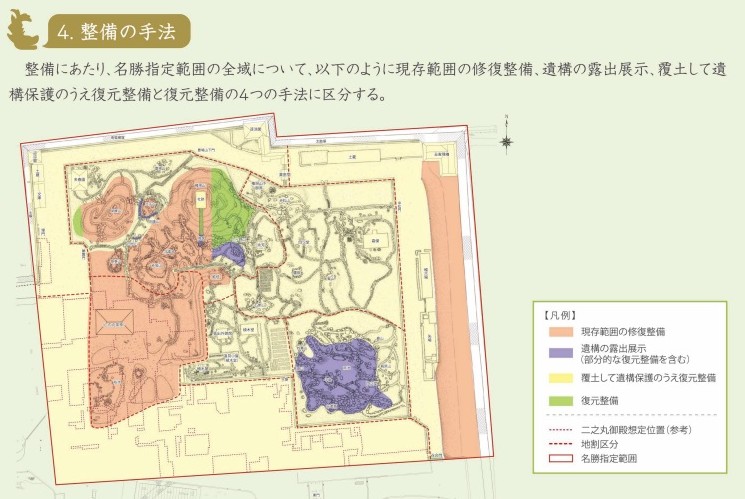

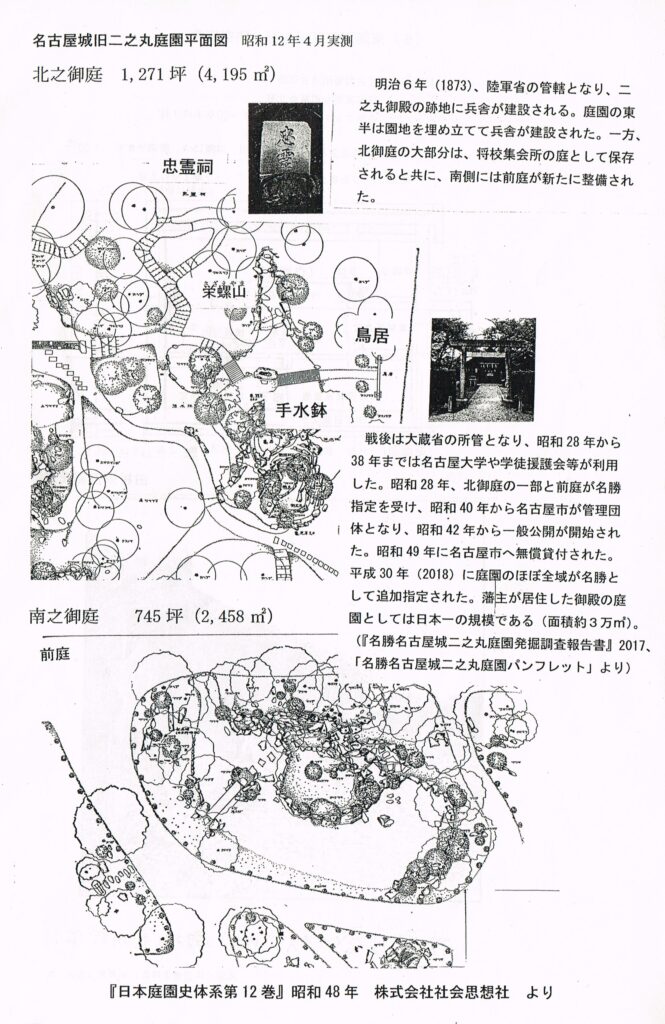

名古屋城は特別史跡であり、史跡公園として二の丸も現代的に整備されてきたのですが、江戸時代の庭の洲浜が発掘され、2018年に二の丸庭園は「名勝」指定を受けました。

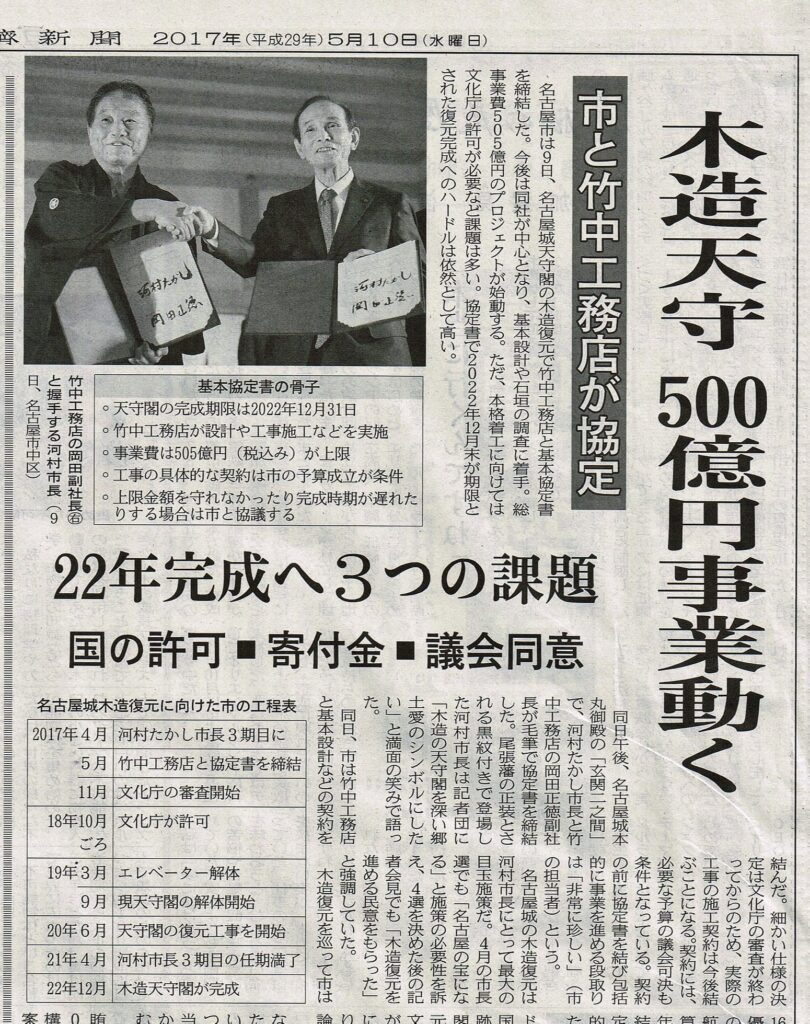

2017年に河村市長がコンクリート天守を壊して木造天守にすると言い、竹中工務店が請け負ったのでコンクリート天守は壊すために閉鎖しました。そこで河村市長は「次は二の丸御殿の復元だ。愛知県体育館は城から出ていけ。」と言い、2025年7月にIGアリーナが名城公園に出来ますが、コンクリート天守は閉鎖されたままで、木造天守事業は2025年現在、2018年から一向に進んでいません。

しかしながら、二の丸庭園の整備計画はたてられています。現代に作る庭ですので、徳川園のような現代の日本庭園にするかと思いきや、19世紀の大名庭園を狙うとあります。困ったものです。市民が大名庭園を知らない事をいいことに、木造天守と同様に勝手に進めるようです。文化庁は木造天守を認めないのに、河村市長の願う二の丸御殿の復元などありえません。ここに、二の丸庭園の歴史と17世紀の大名庭園を示します。

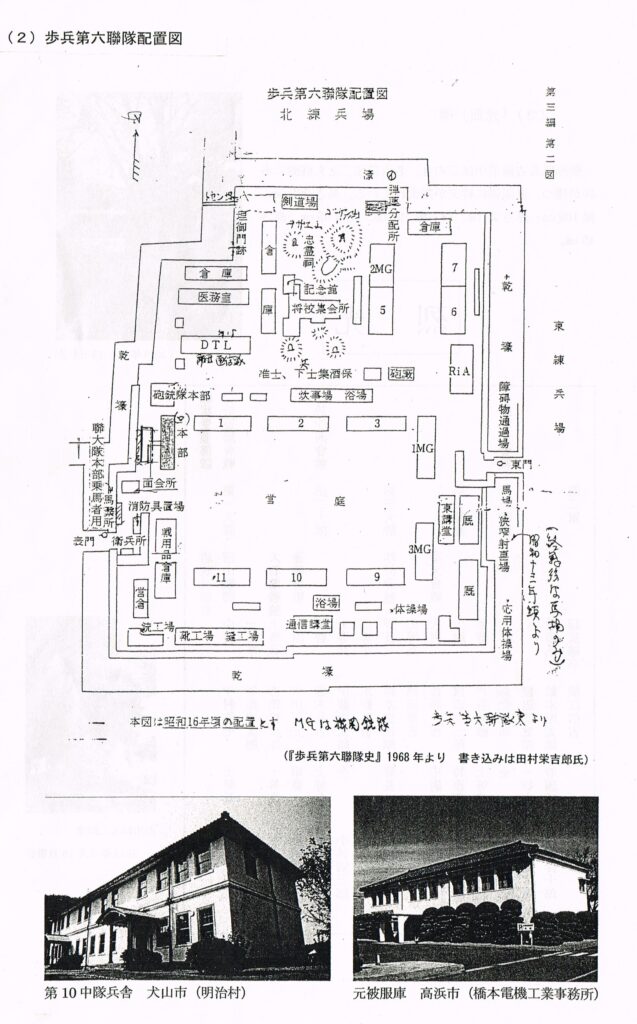

明治政府は、名古屋城二の丸を第三師団、第六歩兵部隊の敷地としました。日本庭園は壊され、将校の為の食堂の前に、旧庭園の石を再利用して、新たな日本庭園が造られたのでした。

明朝が滅ぶ前、1619年に来日していた陳元贇(1587~1671)と、江戸で出会い儒学に傾倒します。1638年には、51歳の陳を名古屋に呼び、12年後義直は陳の設計した定光寺の廟所に50歳で埋葬されます。

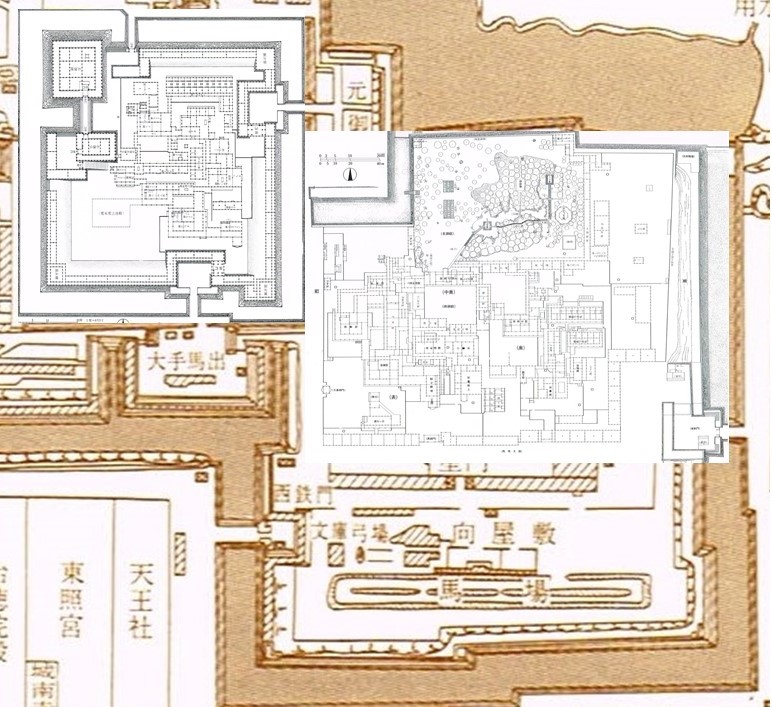

第10代藩主に、一橋家から斉朝(1793~1850)が1800年に入ります。「享保の改革」の吉宗に逆らって「資産をばらまいた」7代宗春は蟄居させられはしましたが、8代宗勝は宗春の従弟であり、9代宗睦はその次男と義直から血筋がつながっていたのでした。吉宗の血筋の一橋家から来たのですから、目に見える形で権力を示そうと、二の丸御殿を改築し、庭園を数寄屋風池泉回遊式に変えます。

義直の庭園と並べます。池を掘り、山を作り、草木を植え、茶室・腰掛を置き、全く違うものです。名古屋市が復元を狙うのは、この1820年の庭であり、いわゆる中国風の大名庭園ではありません。名古屋市には、木造天守を復元などと騒ぐだけで、文化を貴ぶ心がありません。愛知県体育館を壊して400年前に復元と言っても、その歴史は馬場と弓場でした。「二の丸に江戸村を作る」と言っていた河村市長はもういません。愛知県体育館を改修して使うしかないでしょう。

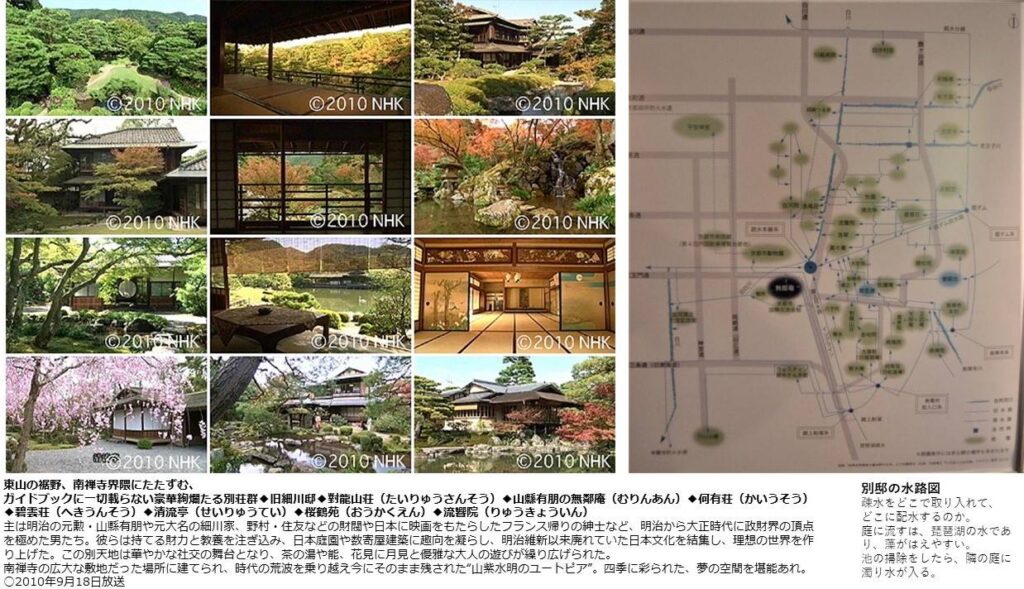

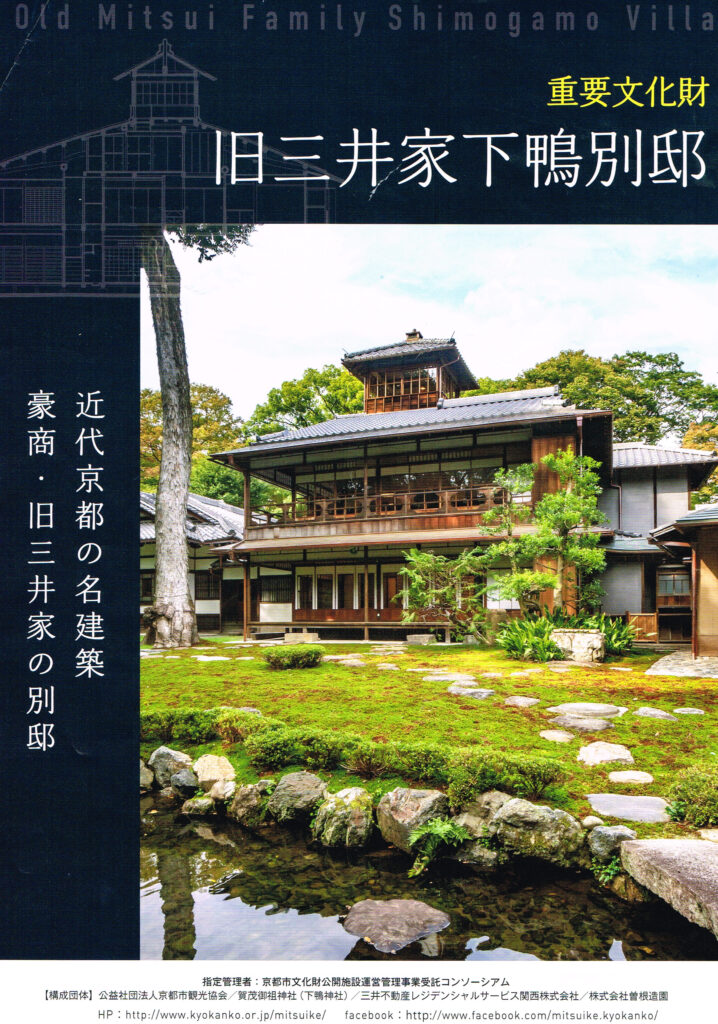

無鄰庵

京都市が民間委託して庭園のお守りを成功させている日本庭園です。明治の元勲・山縣有朋の別邸として、明治29年竣工。900坪もあって「小さな庭だけど、」とは、まさに池を中心にした回遊式日本庭園らしい解説でパンフは始まっています。 高低差も少ない中、名人・小川治兵衛34歳のデビュー作となりました。

京都市は工業都市となりたいと、琵琶湖から水を引きます。しかし、水力発電はそこそこに、水枯れした東山山麓を潤し、この南禅寺一体は琵琶湖疎水を引き込んだ回遊式庭園を持つ大邸宅が立ち並びました。小川は、水利権の交渉をし、水運を利用して琵琶湖西岸の守山石を安く運び、この界隈の開発の先駆けをなしたのでした。

露地を挟んだ右側は、創業400年の料亭「瓢亭」です。無鄰菴が池の掃除をすると、瓢亭の池が濁るのだそうです。

平成19年に、京都市はただ刈込み、庭を維持するだけでなく、庭に活力ある提案を求め、植治でなく、植彌加藤造園が面倒をみています。 入場料410円は安い。パンフレット、解説文も豊富だが、庭師が語るビデオが良いです。 庭への山縣と小川の作意と、庭師が100年後の現代にどう適合させてメンテをしているかの話は、日本庭園とは?と、庭園巡りをする私に最適でした。 庭は生き物なのです。絶え間ない人の手がなければ、その美しさは維持できないのです。 写真と共に、日本庭園の設計者の意図が表れている所、私流の鑑賞のポイント、17個を書き出します。

武士の庭>坊主の庭>茶の庭 と、ざっくり、庭の主役をつかんで良いのでしょう。しかし、今の日本では武士も坊主も庭を作る事はなく、我が徳川園のように、日本庭園が公園となり、市民が楽しむ庭となりました。公園ですので、季節の花が日本庭園にも必要となりましたが、この芝生を主役とした明治の庭でも花はカキツバタ、サツキだけでした。日比谷公園は明治35年であり、新宿御苑・赤坂離宮の庭は外人の設計です。

1:借景。東山との接線の刈込が要。

2:奥行80mをパースペクテイブに見せる庭木の選定。

3:庭の主役は、池であり芝生であると見せる。せせらぎの音が涼しい。

4:右に少し登り、目線を切り、開く刈込がある。

5:灯籠、橋、茶室、老松が庭の点景。楓は林としてある。

6:島の縁の石組が、池の表情をつくる。

7:大ぶりの苑石は、大股の一歩でなく、ゆっくりと歩むためのもの。

8:石橋は、軽くカーブをしている。土橋、木橋は、この水深1寸もない浅い池ではないもの。

9:音を演出する石組

池の底は、週に2度、竹ぼうきではいています。琵琶湖の水は藻が生えやすいのだそうです。縁には泥を残し、蛍の為のカワニナを生かしています。トンボも鳥も水を求めて来ます。

10:石組には、直線を必ずどこかに入れる。

11:芝生の上に、刈込のサツキがある。小さな庭に合わせ、樹木の手前の低木は、思い切って切り込まれ小さくなっている。

12:山縣は、苔は嫌いだと小川に芝生を指示したのですが、京の地には苔があい、芝を侵食し、山縣もそうかぁ~と、カエデの林の下は苔としたのだそうです。苔の種類は50あると書かれていますが、スギゴケ・ハイゴケしか私にはわかりません。

13:滝口。石立というのだそうだ。中世では庭師ならぬ石立師が庭園の主役だったと。宋からの水墨画の影響か。庭は多くの石を用いている。自然石なら丸まっていないければならないが、尖ったままでも、大小を配置して「自然らしく」する。そして「見立て」として、石の表情を生かした石立が行われる。

14:大名庭園ですと、天橋立とか富士山とか下賤な「見立て」だらけで嫌味なのですが、この庭はないようです。

庭だけでなく、建物を利用したサポーター作りも上手く活用しているようです。

徳川園は、民間の結婚式場に渡してしまって、市民の為の建物はありません。これが、名古屋市の文化のお粗末なところです。

回遊式庭園は、これ以外にも多く見ていますが、900坪と最小の無鄰庵で終っておきます。

露地

「露地」とは、茶庭(ちゃてい、ちゃにわ)とも呼ばれ、茶室に付随する庭園です。千利休は、茶室を草庵化し、茶庭を「露地」と名付け、客人が世俗を離れ、亭主がしつらえた茶室へ向かう精神的な道程を象徴し、侘び寂びの精神を体現する空間としました。

待庵 千利休

利休は、露地を中門によって、外露地と内露地に分け二重の空間構成を確立しました。

外露地で俗世を離れ、内露地でさらに精神性を高め、茶室へと導かれるという流れを重視しました。露地には、腰掛待合、雪隠(便所)、つくばい(手水鉢)、灯籠、飛石、敷石、生花など、様々な要素が配置され、それぞれに意味と役割がありました。

水を張れなかった枯山水と同様に、路地と呼称される狭い庭兼通路は建物の間に室町時代からありました。

利休は茶室を路地の先に作り、客人は路地に開けた狭い躙り口から茶室に入ります。そこを焦点に庭をパースペクティブに様式化しました。

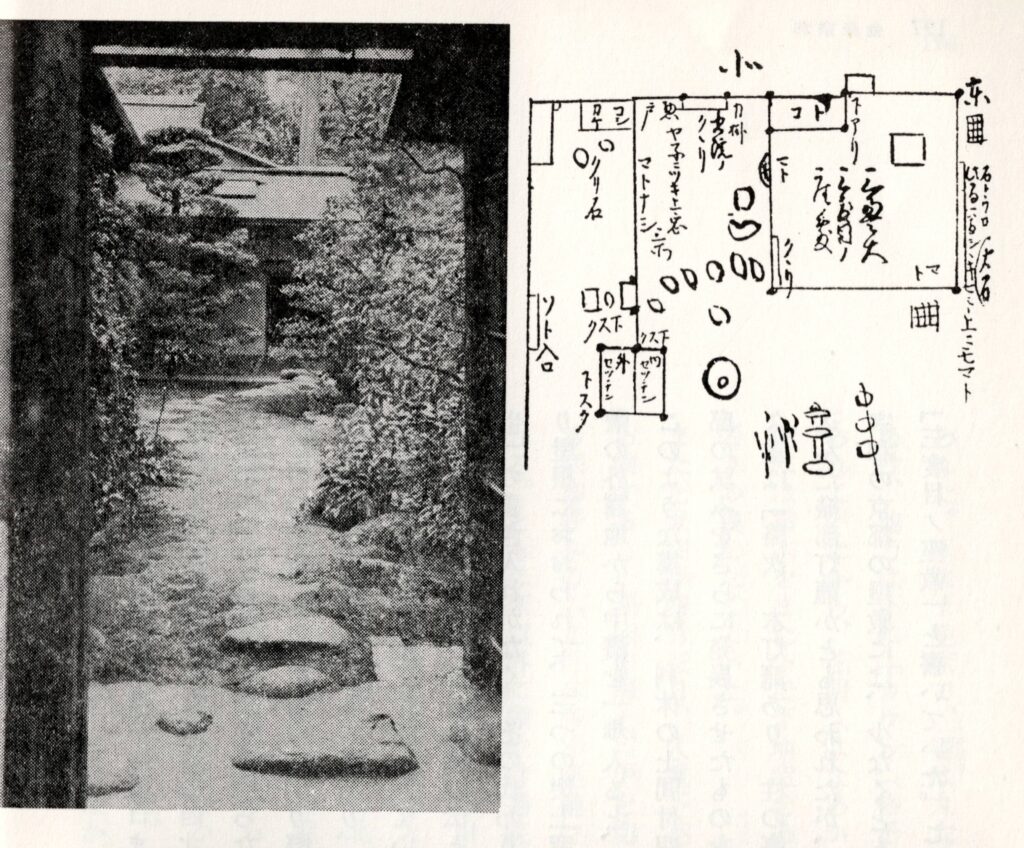

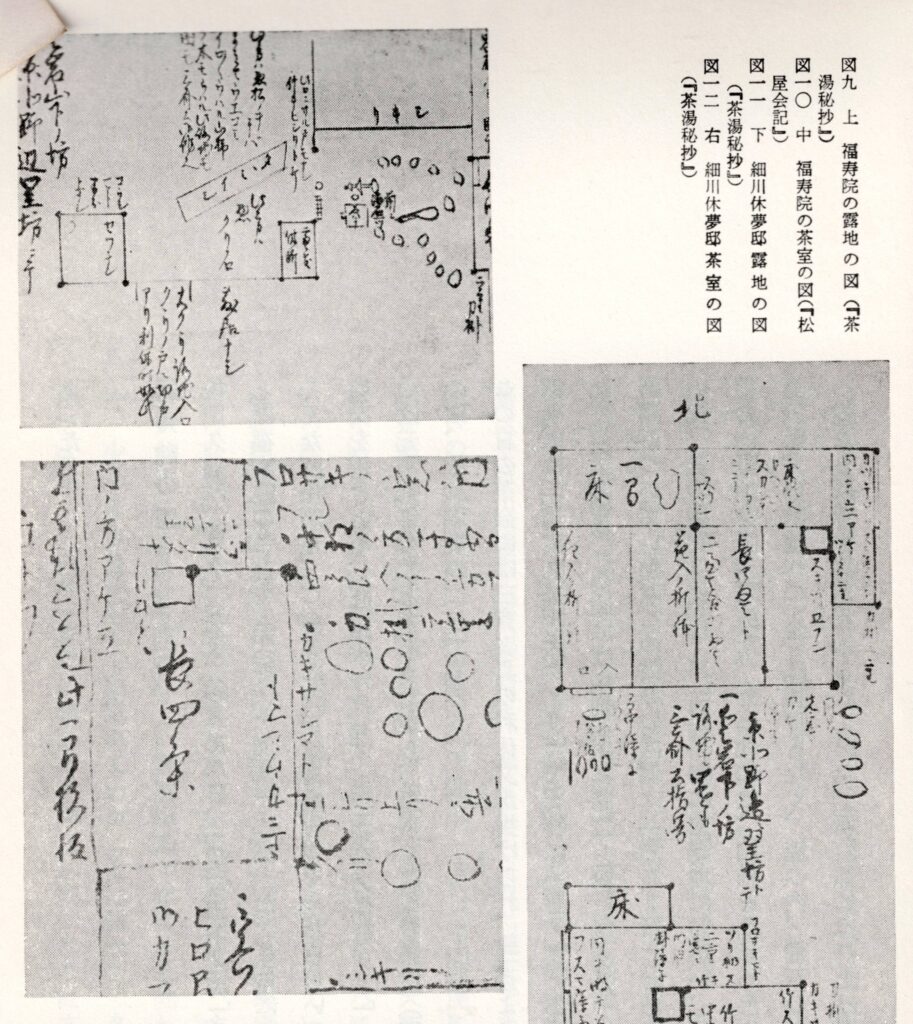

茶人は茶室と露地を一体で考えメモを残しています。材を選び、据えるのは、現地での指示でしょう。中村昌生 著「茶匠と建築」1971年鹿島出版会 刊 では、残されていない茶室、露地を古文書からも論じています。千利休・細川三斎・古田織部・織田有楽・小堀遠州・宗旦・千家の中興・藤村庸軒・金森宗和・片桐石州・松平不味と、11人の「〇〇好み」が書かれているのですが、茶匠の人的関係から知らないと「好み」の移行がわかりません。

千利休〈1522~1591〉の前に「和漢この境を紛らわす」村田珠光(1423~1502)、「術は紹鷗、道は珠光より」の紹鷗(1502~1555)がおり、武家の「闘茶」と違う「侘茶」が堺で生まれたというのも、流派の祖をうたう伝聞であり、史実としてはわかりません。

孤篷庵忘釜 小堀遠州

茶室と露地は一体的に茶匠によって生まれているので、ここからは森先生(1905~1988)を離れて、日本の美術第83号「茶室」堀口捨巳(1895~1984)著1973年至文堂刊に依ります。

西日対策で、視野の上部を障子で消していますが、直入軒の庭がこの奥に15m続いています。

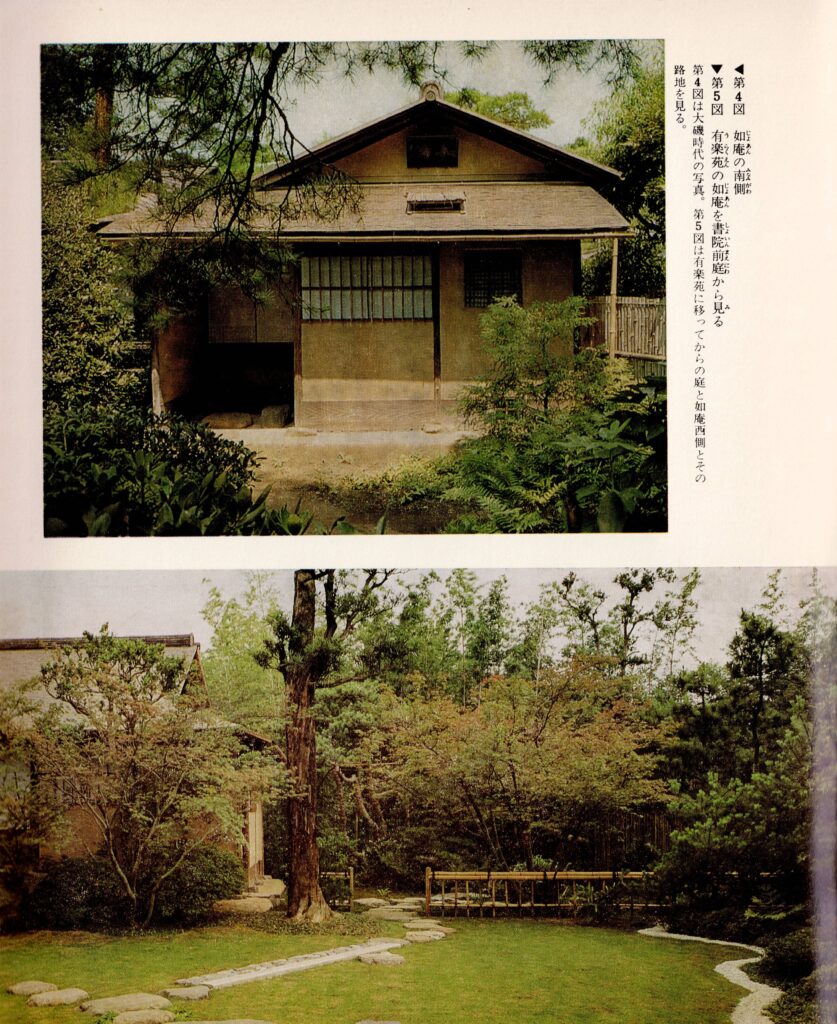

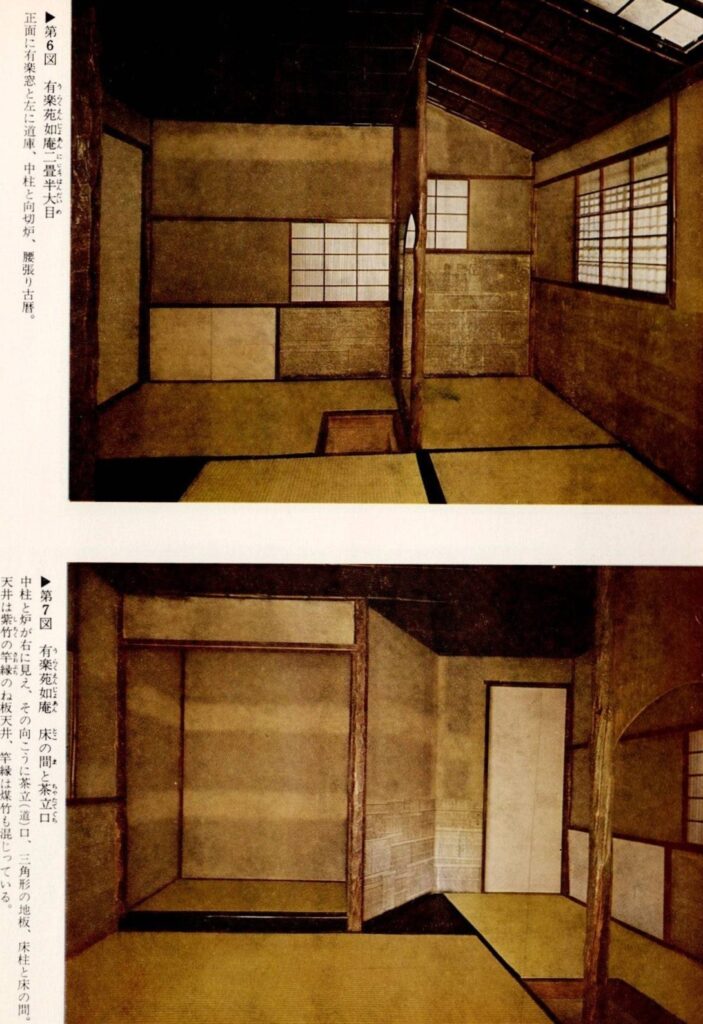

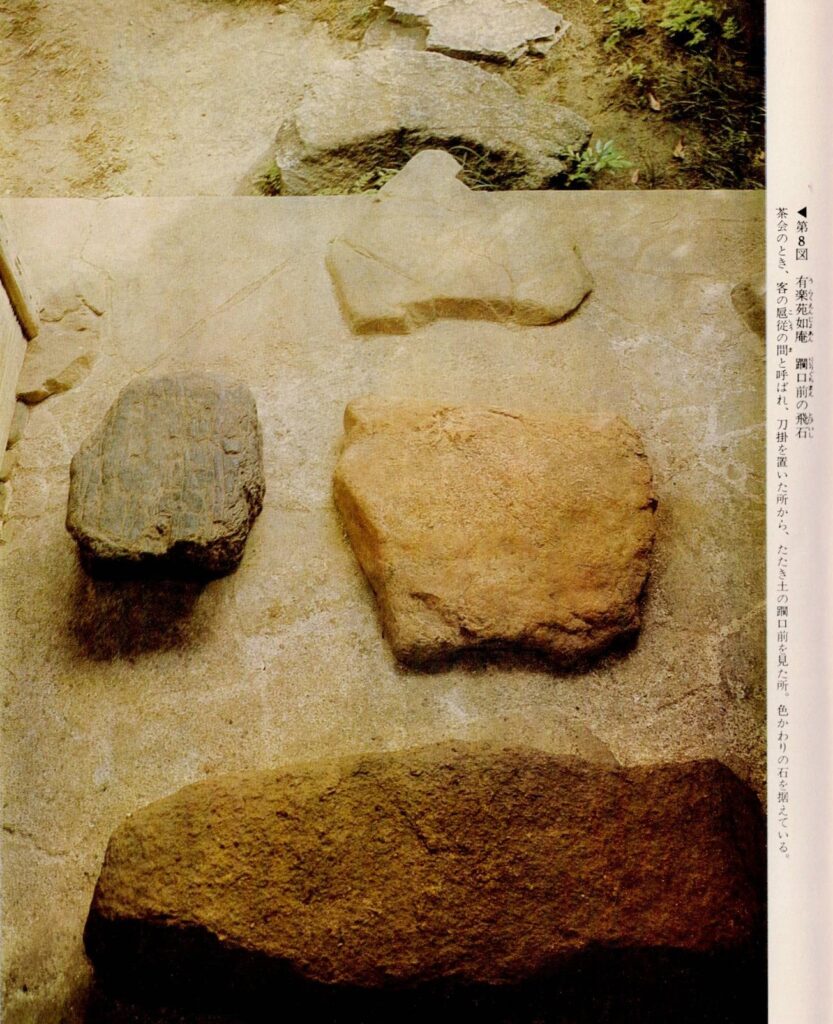

如庵 織田有楽

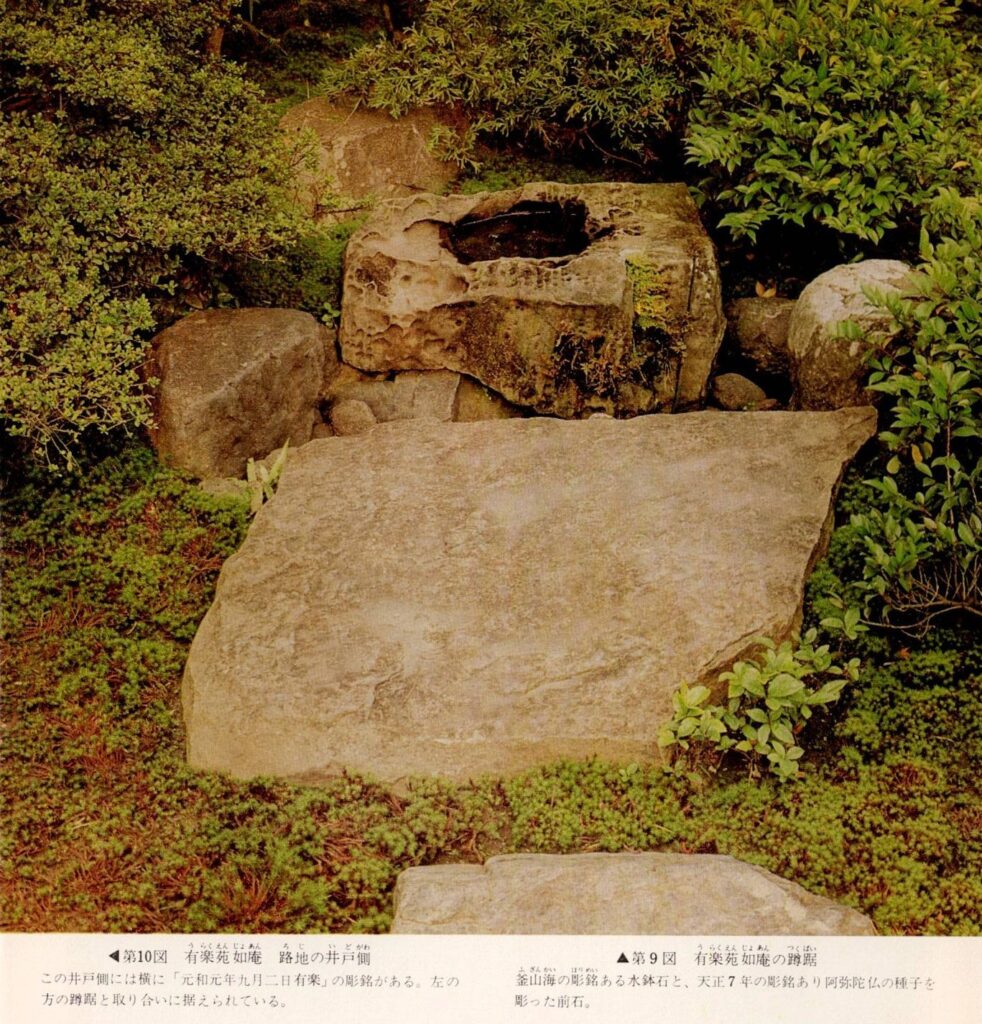

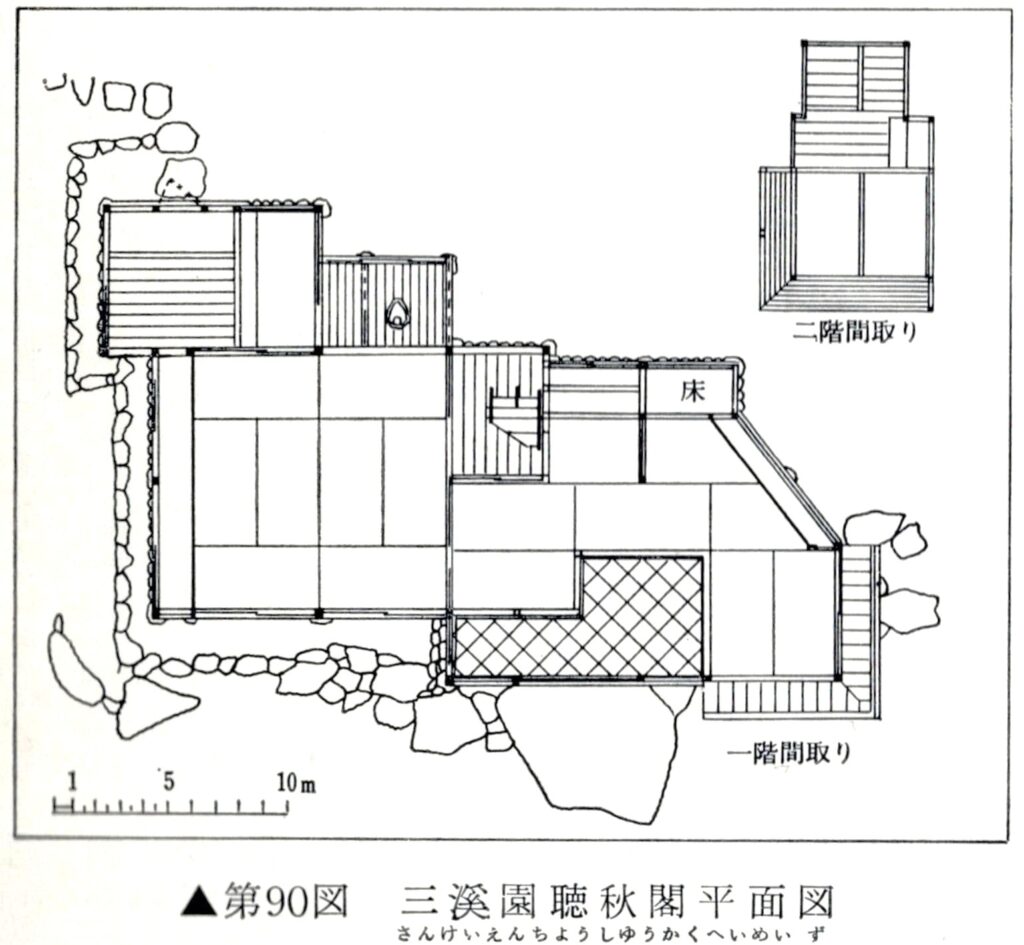

三渓園聴秋閣 佐久間将監

佐久間将監好みと言われているが、定かではありません。彼は、遠州と同じく古田織部の弟子となり、普請奉行、作事奉行を行っています。大徳寺竜光院の中に、遠州の孤篷庵と並んで「寸松庵」をつくったのですが、東京に移され、1923年に焼けています。

聴秋閣が「三笠閣」と呼ばれ名を成したのは、春日局の孫にあたる老中稲葉正則の江戸屋敷に移築されてからです。言い伝えでは、家光が作らせて乳母であった春日局に下賜されたものとあります。明治14年(1881年)に東京府牛込区若松町(現在の東京都新宿区若松町)の二条基弘公爵邸に移され、さらに大正11年(1922年)に実業家で茶人の原富太郎(号:三渓、1868年-1939年)に贈られ、現在地に建てられました。その際に名称も臨春閣と並んで聴秋閣と改められました。

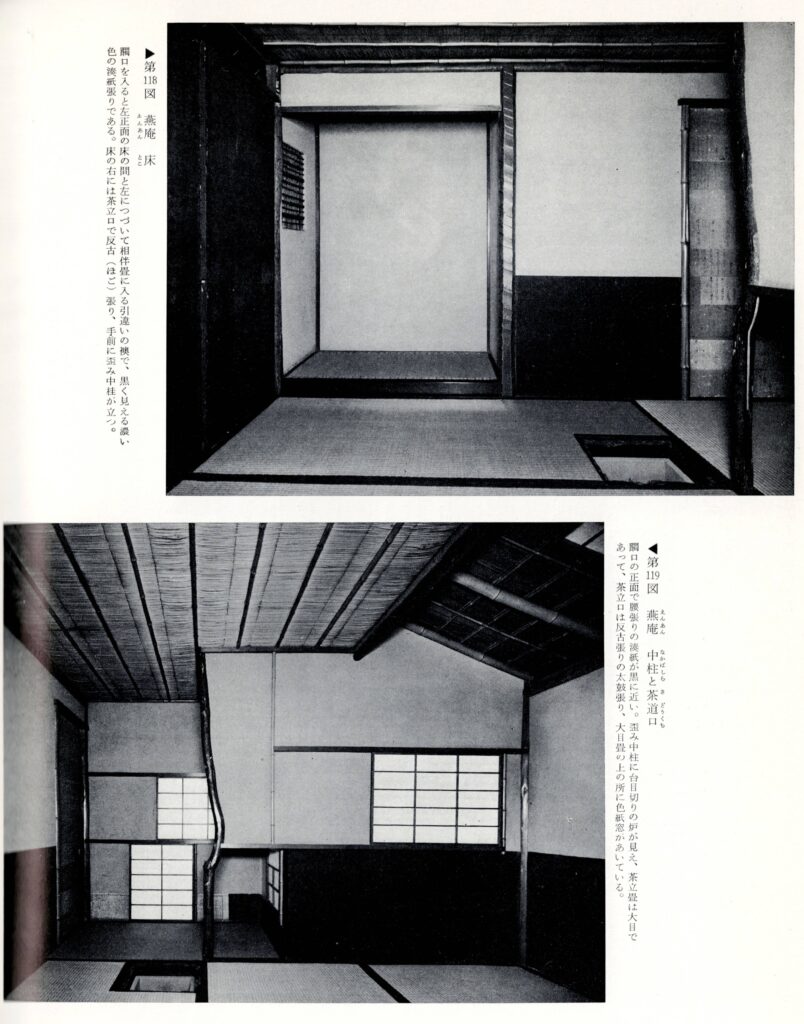

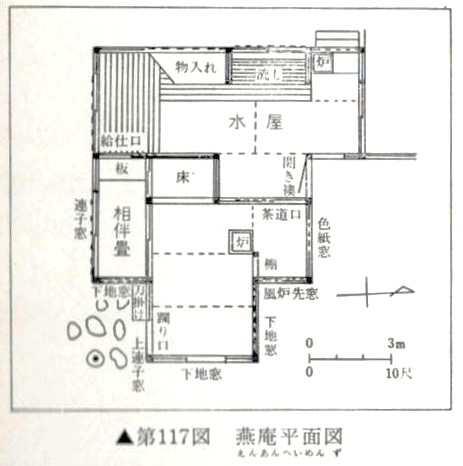

燕庵 古田織部好み 他

燕庵は藪内流の家元の所にあります。初代藪内剣仲は武野紹鴎の門下で千利休の兄弟子であり、織部(1543~1615)の妹を嫁にしており、この織部の考案による相伴席付三畳台目の庵を織部より譲り受けたとされています。わざと割った茶碗を使うとか「破調の美」の道具組を行い、将軍・大名の茶の湯の式法を制定したとされています。

5代竹心は藪内家中興と称せられ、千家中興と言われる表千家7代如心斎らと同時期の人ですが、富裕町人を大量に受け入れ、華やかに変貌しはじめた三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)に対しては批判的でした。『真向翁』『源流茶話』など多くの著作を残し、そこで利休時代の茶道の本筋に立ち返るべきと論じています。人と違う事をあえてやるのが「数寄屋」だと、西本願寺、武家の間ではやりました。

路地の竹は茶会のたびに青竹にします。