今もって世間一般に認知されているとは言い難い言葉、ランドスケープを私が初めて聞いたのは1977年日比谷公会堂前の富国生命ビルの設計チームで「広場をデザインせよ。手本はハルプリンだ。」と言われた時でした。

landscapeを訳すならば「風景、景色、地形」とされ、「広場」とはなりません。広場はPlazaですし、庭はGarden ですが、landscape gardeningと、「造園をする」という動詞でlandscapeは使われていました。「広場をデザインをする」もlandscape plaza と使われるのでした。

動詞となると、landscapeには design exterior space の意を持つのであり、landscape architect がそれをするデザイナーとなります。exteriorに限定していますが、アーキテクトの仲間なのでした。建築内部のデザインをするinterior designer は、アーキテクトの支配下にいるような感じがありますが、建築をそれぞれ設計するアーキテクトたちを束ねる都市デザイナーの意味もlandscape architect は持つようになりました。

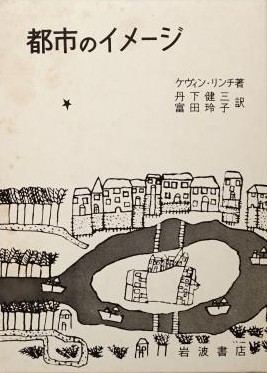

1968年に丹下健三・富田玲子が、ケヴィン・リンチが1960年に出した「都市のイメージ」を邦訳したのが大きかったです。そこに現にある都市を人々はどのように感じているかを、パス(道・通り)、エッジ(縁・境界)、ディストリクト(地域・特徴ある領域)、ノード(結節点・パスの集合)、ランドマーク(目印・焦点)の5つのエレメントに分類し、これらが単体または相互に組み合わさって都市の視覚的形態が構成されるとリンチは明らかにしました。例えばある道を見分けるとき、近くの塔(ランドマーク)を思い浮かべることもあれば、特徴的な舗装をもつ通学路(パスとディスリクト)として認識することもある、という具合です。リンチはこれらを用いてイメージ・マップで都市の「わかりやすさ=レジビリティ」を提唱しました。都市デザインを新たにするには、それらを意識し、活用すればよいのです。landscape architectの扱うボキャブラリーが一気に増えました。

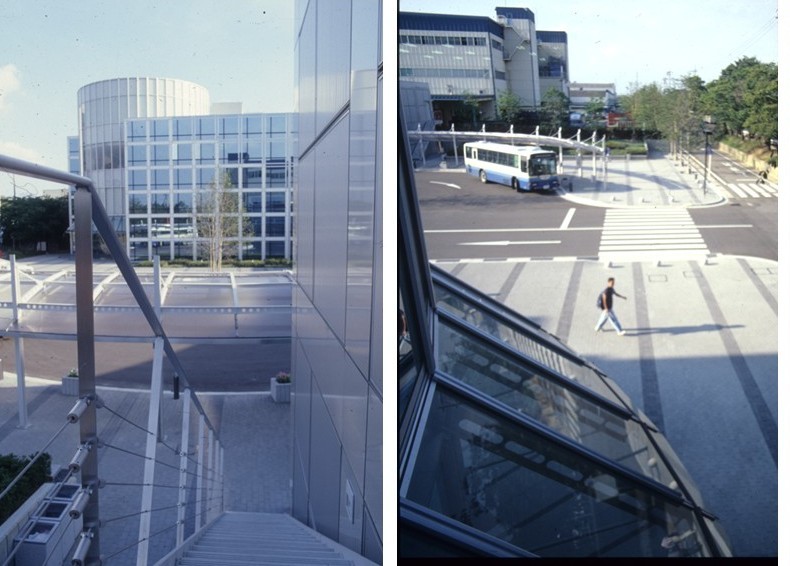

ハーバード大学のランドスケープ学科では、都市や公園、広場における「空間のデザイン」を教えています。日本では千葉大学園芸学部造園学科、東京農業大学造園学科と「緑」を学ぶ事をメインにして造園学科の名前がつけられていますが、広く「空間デザイン」を行っています。「空間デザイン」と定義しますと、私たちArchitectは建築空間を扱い、インテリアデザイナーは屋内空間を扱いますので、「屋外空間」が主な守備範囲なのでしょうが、屋外のような屋内であるアトリウムが高層ビルの足元に現れ、三種のデザイナーが一つの空間に関わるようになりました。

バークレー校でランドスケープを学んだ上山良子が1982年にハルプリンの事務所から日本に戻り、1987年に芝浦シーバンス(清水建設本社ビル)のチームに加わって、私はアメリカ流のランドスケープを直に目にする事が出来ました。

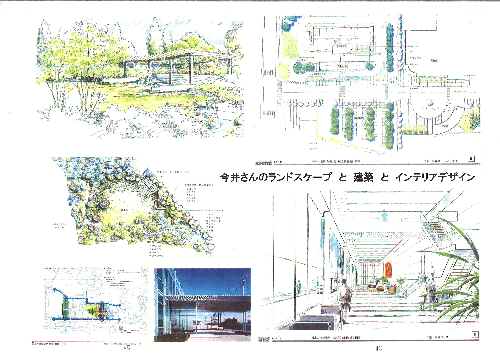

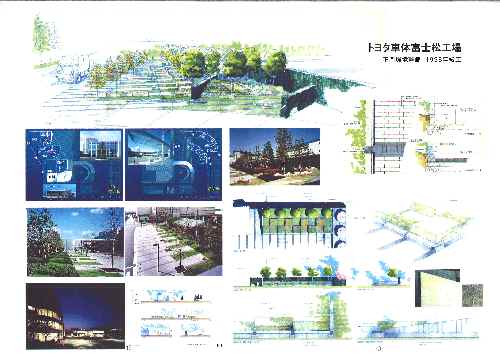

私が直接的に手本としたのは、幾何学的表現に特徴を持つピーターウォーカーPeter Walker,(1931-)です。実作品では、今井健雄さんにランドスケープのパートナーをお願いしています。

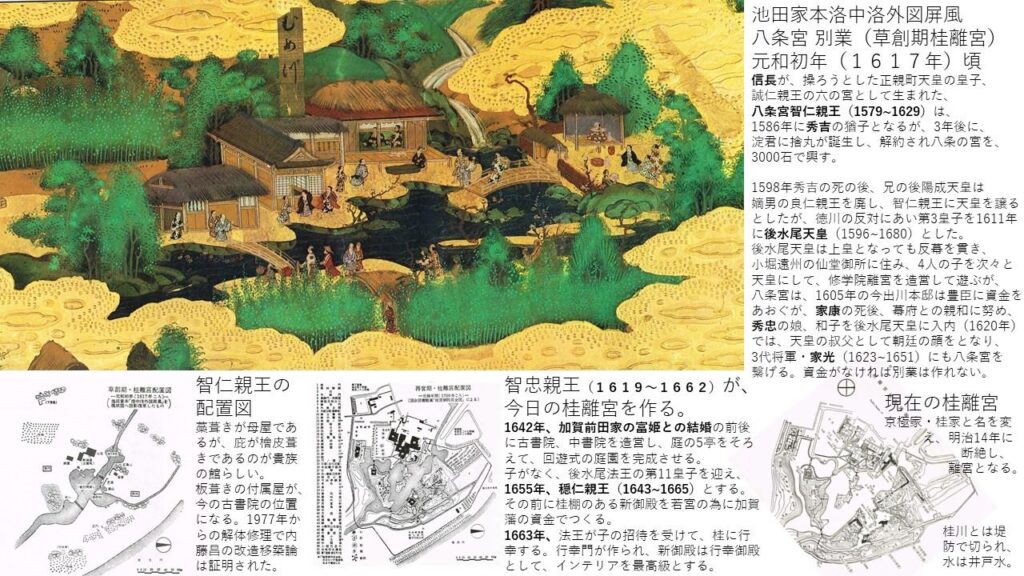

「日本庭園」もランドスケープに入りますが、デザインオフィスタックの作品ではないので、ポンタックのブログでは、「伝統建築」のカテゴリーの下に入れ、「桂離宮」などの実作を示しつつ「日本の空間デザインの伝統」を述べます。

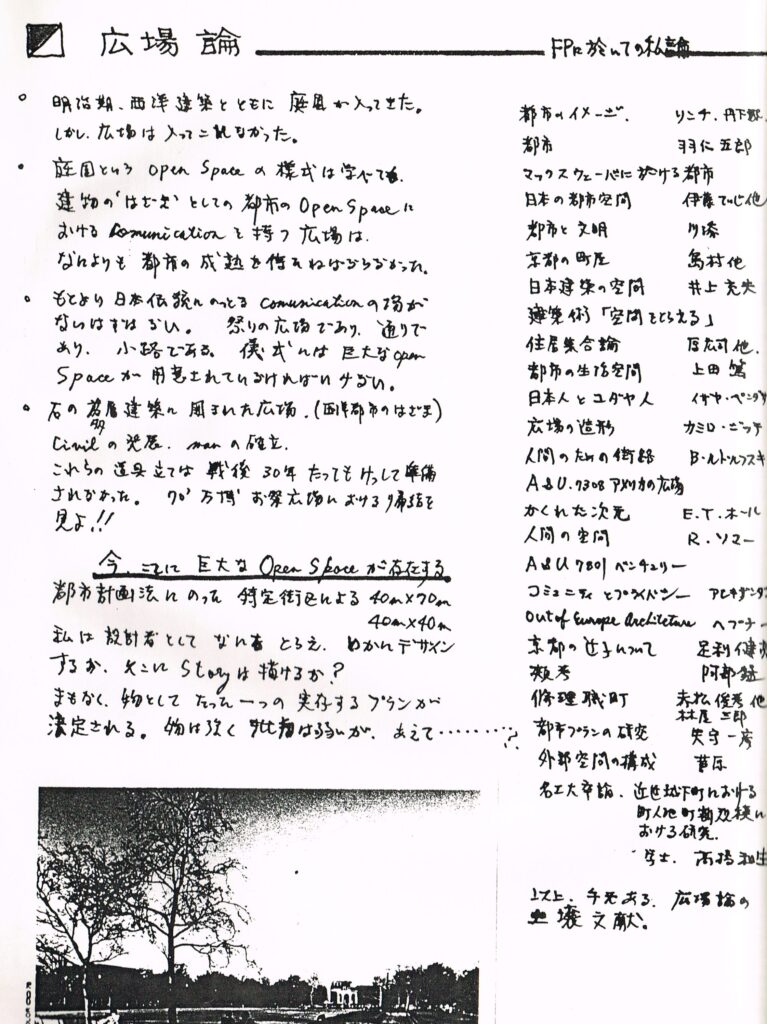

1977年当時の私の教科書をいくつか紹介します。

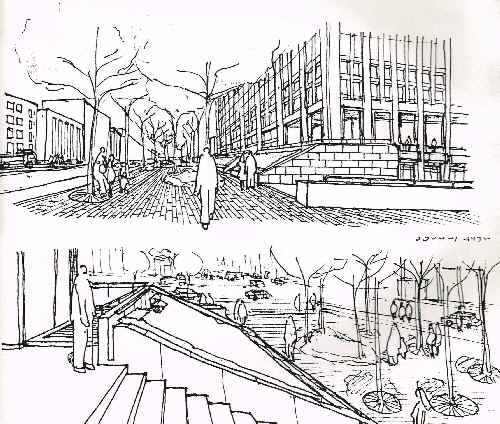

富国ビル設計チームの長はアメリカの超高層ビル足元の広場デザインをお客様と一緒に見て回っていました。その写真集を見たのですが、新宿副都心の超高層ビル群がアメリカのそれのパクリなのに驚きました。今より半世紀前はそうなのでした。

その中で、企業イメージを表す富国ビルの外観デザインは、世に売れるモダンデザインでなく、古い石造り時代のポツ窓を現代のアルミカーテンウォールで作ると言う事になり、「なら、その広場は石で表現されるものだろう。アメリカのパクリでない日本独自のデザインをめざす。」として、私の仕事が始まったのでした。

カミロ・ジッテは1899年「地と図」「中世広場の高さと幅は3D/H」と広場の五原則を発表し、それを受けて芦原義信は1979年に「街並みの美学」を発刊しました。

芦原は、富国ビル120m等3棟をNYのロックフェラーセンターのようにサンクンガーデンを中心に配することを決めた、この場合はランドスケープアーキテクトでした。

彼は建築家として、富国ビル斜め前のDKB本社ビル140mの設計を同時期にしていますが、2022年に壊されています。四隅にコアを配置する典型的なパクリデザインでした。

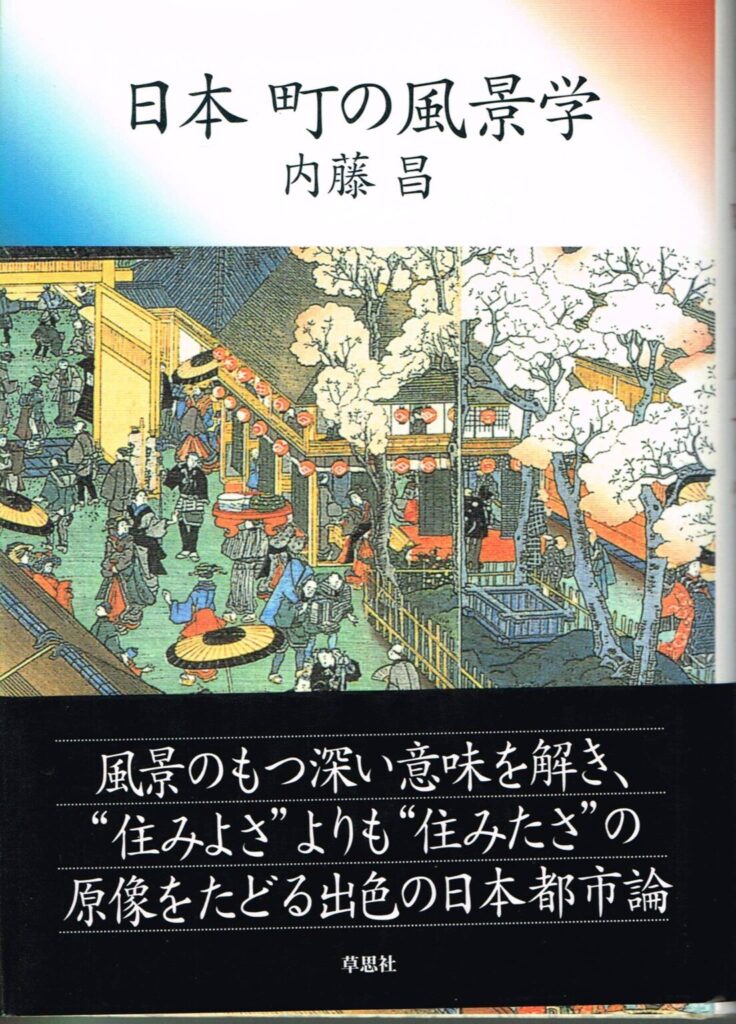

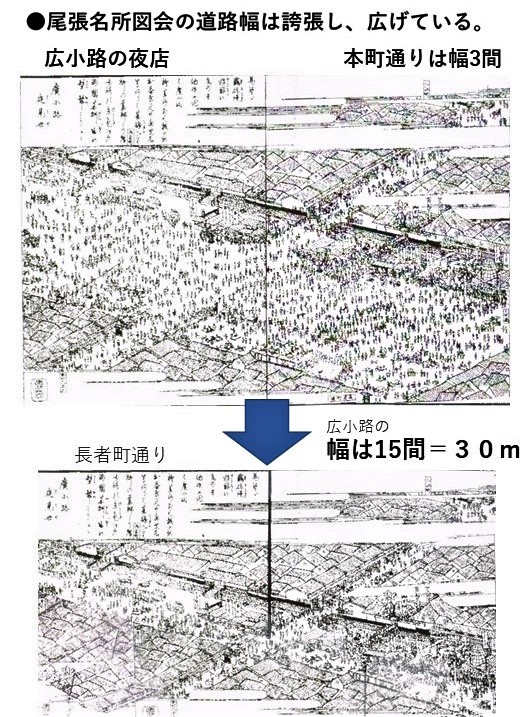

「日本 町の風景学」内藤昌 著 2001年5月 草志社 刊

では、1970年までの日本の広場は、町の風景はどうであったのでしょうか。恩師が69歳にして、あえて建築にふれず「都市史」だけで、まとめたものです。朝日新聞・中日新聞への連載を元にしており、章立ては短く、その点では読みやすいはずですが、なんせ「都市史」としての研究成果を、持ち前の探求心と博学でもって語るのですから、「都市史」において内藤昌の弟子であった自任する私には重いことこの上なしです。

私に「都市史は君のこれからの設計人生に生きるから、是非やりたまえ。」でしたが、内藤先生の「都市史」の本はこれだけです。タイトルを「日本都市史 序説」として、岩波文庫で出せばもう少し売れたと思うのですが、それなら明治からの鉄道・港湾・工業都市に触れないといけないと思い、あえて「風景」にしたのでしょうか。

論考は「住みたさ」を求めるには、江戸時代の町の規模、仕掛けに戻って考えよ。人は歩ける町の中でしか幸せを感じ取れないと、21世紀の超情報化社会に警鈴をならして、終わっています。

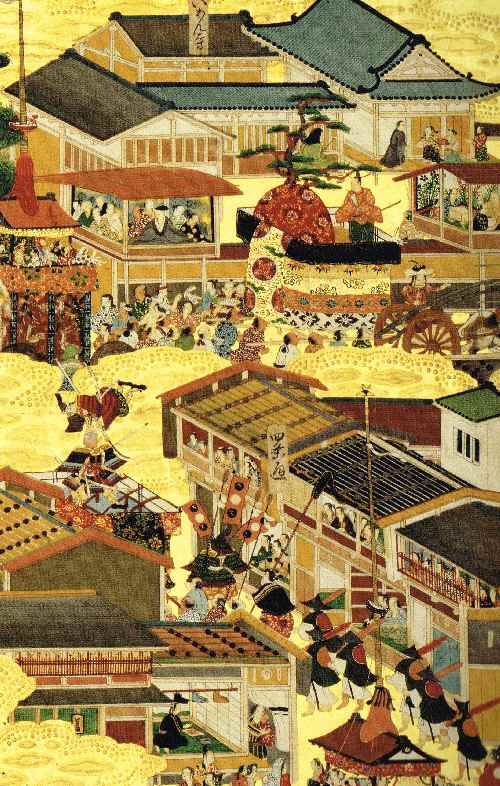

江戸の町には西欧のアゴラから引き継がれてきた政治の広場はありません。祭りは通りを練り歩き、夏の夜は火除け地の広小路に繰り出しました。広場としてあったのは、平安京では東市・西市の市場であり処刑場であったのですが、江戸時代になると、寺社の境内になります。富くじ、大相撲が興行され、毎日が祭りの様相を呈しました。

-1024x458.jpg)

ピーター・ウォーカー(1932~)

1976年から、ハーバード大学デザイン大学院ランドスケープ・アーキテクチユアおよび都市デザイン学専攻教授。1983年から、カリフォルニア州バークレー市を拠点にピーターウォーカー・アンド・パートナーズ事務所を設立。1992年、ウォーカーの事務所は、ウィリアム・J・ジョンソン・アソシエーツと合併、クライアントに対して提供するサービスの幅を一層広げまず。

日本でも、谷口吉生(1937~2024)が引っ張って来て、谷口の建築作品を際立たせています。谷口の立面デザインは、、数寄屋風の日本的な細やかさに裏打ちされた幾何学的デザインなのですが、ピーター・ウォーカーのダイナミックな環境デザインが、谷口の作品をグローバルな世界にひきあげています。

私のランドスケープは、建築の部分として「作品」にあり、「設計方法論」にはランドスケープの方法も含めて書いてもいますが、範囲をランドスケープに絞って掲げます。

私も谷口吉生よろしく、ランドスケープアーキテクトにお願いしています。

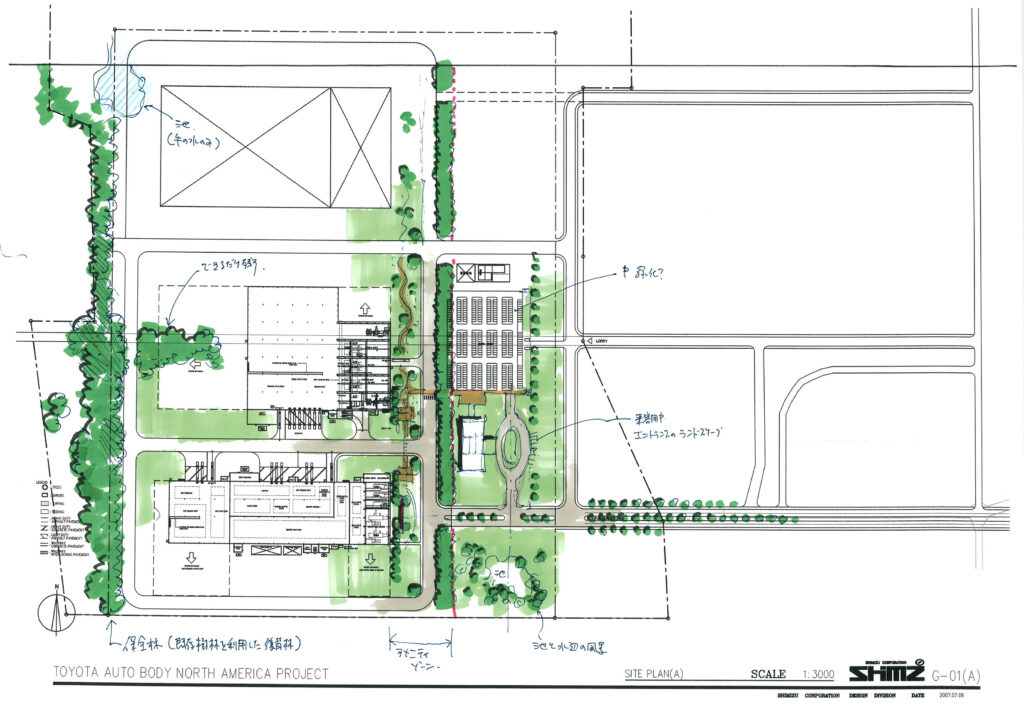

今井健雄さんには、超高層ビルの足元の広場デザインの感覚で依頼しました。ピーター・ウォーカーの幾何学ぽいデザインをまねてはいますが、彼のように人を拒絶するようにはしたくなく、低木とベンチと庭園灯を組み合わせて、人の往来と休息をデザインしました。

志村さん+神成さん 芝生とわずかな立木というテーマで前庭のデザインをお願いしました。

アメリカでも、ピーター・ウォーカーで押しとおし、地元の設計事務所JBHMに、今井さんスケッチで実施設計を依頼しました。

私の初めて活字になった設計方法論「○ △ □」を入れます。ポストモダンが流行った時でした。

「角屋のススメ」 1983年まちなみ「スペース」 社団法人大阪建築士事務所協会刊

雑誌「ディテール」の今回の特集は、プロポーション(木割、オーダー)であった。このところ、たの雑誌でも和風建築の特集が続いている。ポストモダンと言われて、○△□でしかないようなカタチが流行るので、これではいかんぞ、伝統建築を見直さなければ・・・・というところであろうか?

いや、過去の様式を単に見返しているのではなく、今の和風建築へを、堀口・吉田・村野あたりから掘り起こして繰り返し特集を組むのは、別の根があるようだ。すなわち、大きな数寄屋風料亭が作られた昭和初期は、様式オーダーが崩れ○△□が現れた時でもあり、この時代の和風建築の和風は、今のポストモダンにつながるものがあると・・・・(ex.紫姻荘、動力機械館)

この和風を説明する東京の大先生の言葉がある。「日本の伝統建築は、江戸から明治にかけて大きく崩れ、大正・昭和と消えゆくばかりであったが、辛うじて、置屋・揚屋の数寄屋建築が料亭として残っていた。日本の伝統から言えば、亜流のものが現代に日本の伝統建築を残してくれているという変な事になっている。」

私なりに言い換えると、オーダー(木割)の内外で、建築の創意が生き続けられたのは、唯一、揚屋建築の伝統の中にあるという事になる。

角屋は、江戸17世紀の揚屋の遺構です。

角屋を初めて見たのは、桂を訪れたあくる日でした。桂の発意、借意のあまりの多さにめまいを覚え、突き放された後の角屋には、驚きこそあれ、隔絶感はありませんでした。桂の官吏と角屋の遣手婆(親切に案内していただいたのゴメンナサイ)。桂の宮様と角屋の世之介。桂の竹林と角屋の格子。角屋により馴染めたのは、その空間が、今の和風建築に繋がっているのだと体感できたからだと思います。木割の枠の内外を説明できる知識は私にはありませんが、ブルーノ・タウトが桂で誤解した機能美の計算高さより、町屋大工の生き生きとした発意の方が、私にはあっています。

ポストモダンの呼び声の元で、スタイルを振り返っても、もはや私たちには、ゴシックも書院造りも再生することはできない。カタチの基準は自ら作らねばならない時、かって、オーダーを自らの内で変容させた優れたデザイナーの発意こそ、私たちの学び取れる勇一のものではないだろうか。

(清水建設大阪支店設計部/ 高橋和生)

掲載には写真はありませんでしたが、角屋と桂の写真を入れました。150年かかって、公家の数寄屋造りは町人の数寄屋造りとなりました。

この文は投稿するなどとは思いもよらず、恩師の内藤昌、西川孟共著「角屋」昭和58年南陽堂書店刊の豪華写真本33000円を本社の資料センターに買ってもらおうと書いたものでした。課長に見せたら「これもらうわ」と建築士事務所協会の役員をやっていた彼が投稿したのでした。後に私は名古屋建築士事務所協会の役員をやることになるのですが、このような小誌を発行する気概は名古屋では無かったです。大阪は続けられているのでしょうか。

「日本庭園」もランドスケープに入りますが、デザインオフィスタックの作品ではないので、ポンタックのブログでは、「伝統建築」のカテゴリーの下「日本の古建築」の下に入れ、「桂離宮」などの実作を示しつつ「日本の空間デザインの伝統」を述べます。