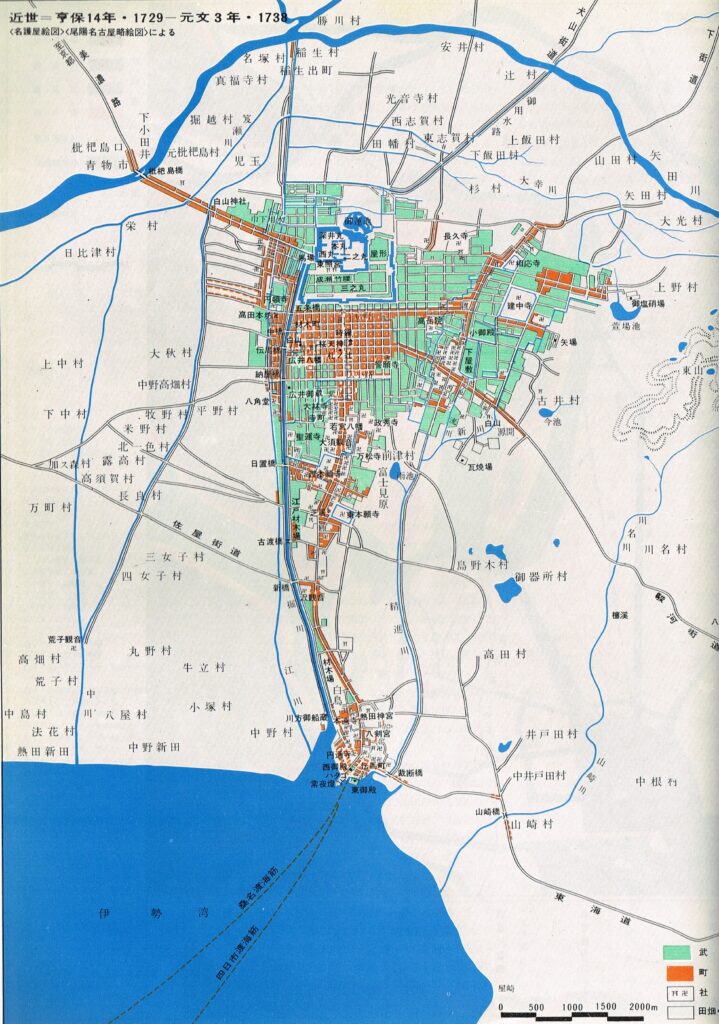

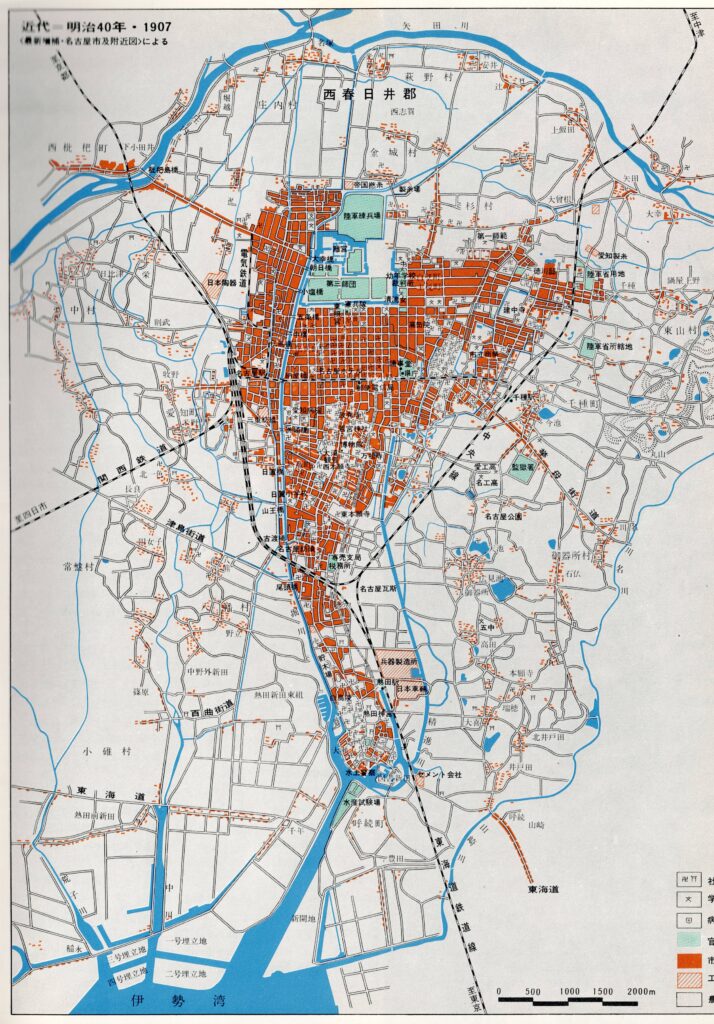

徳川家康が城下町名護屋を作った時は、赤塚大門から寺町の国道19号線以西が城下町でした。二代藩主(1625~1700)が、大きな敷地を町の外、洪積世台地が続く東に求め、初代藩主を弔う建中寺を作り、広大な下屋敷を営んで、<江戸中期1729年地図>では、名古屋市東区も名護屋に含まれました。東海道線、中央線が敷かれた<明治40年1907年地図>では、一旦武家が去った武家地に人が戻って来てはいますが、街区が江戸時より広がる事はありません。都市計画法が大正8年1919年に策定され、「土地区画整理」による名古屋の市域拡大が大正から昭和にかけて行われます。<大正15年1926年地図>では、拡大した都市域に、繊維、陶器、電気などの民政工場、巨大化した兵器製造工場が見られます。この3枚の地図を今の地図に重ね、私の町、名古屋市東区の都市史をこれから追ってゆきます。

なお、名古屋都市史は「名古屋昔話」として、別にポンタックのブログにしています。

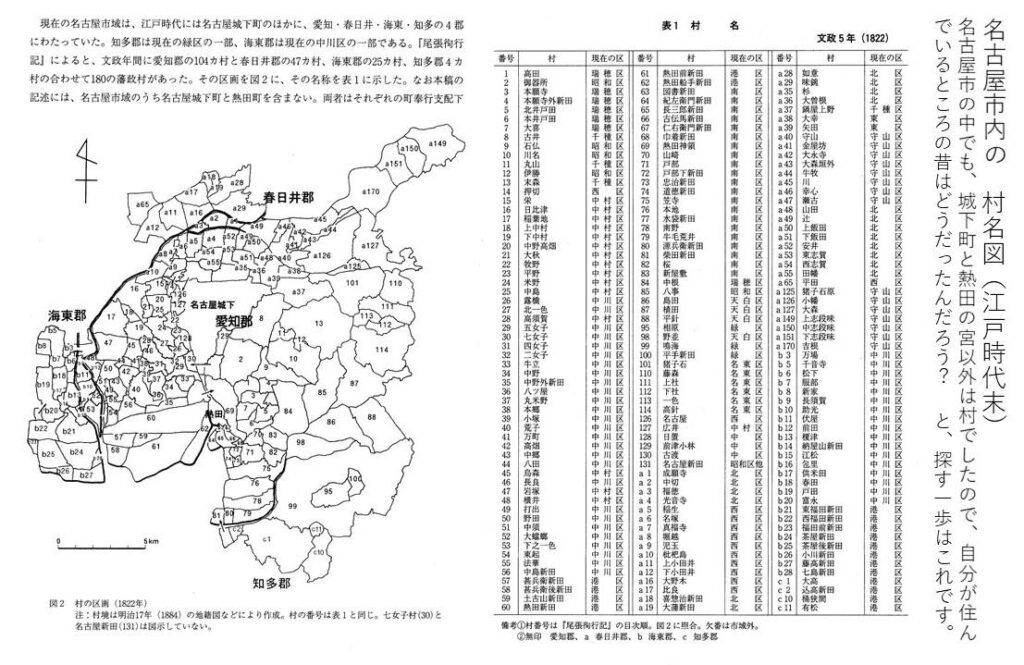

名護屋の東の隣村は鍋屋上野村です。千種区の萱場(萱を取った萱場池)からが村であり、古出来は名護屋城下に入っています。税金、治安も町としてあったわけであり、城下町に隣接する他の杉村、大曾根村、矢田村古井村とは違います。大曾根村は伝馬を行っていたのですが、洪積世台地の下にあり、庄屋が稲作税もまとめていたのでした。建中寺の鐘に「古井村建中寺」と銘があり、相応寺・建中寺が作られる前の台地上の筒井、山口は古井村だったのでしょう。

古出来町は、京町、伝馬町と同様に城下町の町の普通名詞であり、大垣にもありますが、名古屋城に近くが「新」出来町で、城から1、5km離れたところが「古」出来町とはどういうことなのでしょうか。

14年前に東区に引っ越してきて、今も続く山車祭りに「さすが古くからある区だ。」と江戸期の絵図を復元した経験を持つ私は、区の伝統文化に感激したのでした。

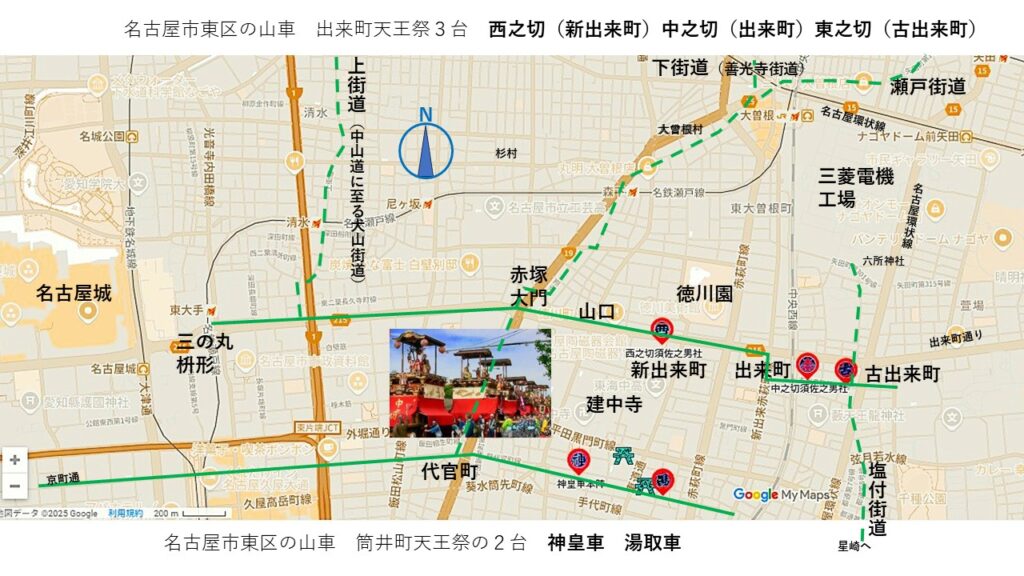

東区には山車が5台あります。筒井町は城下町の中心である京町通りを代官町経由でさらに東進したところにあり、建中寺の門前花街から輸出陶器絵付け職人向けの筒井町商店街に発展した事から、筒井町の山車2台は衰えた名護屋の商人から中古で購入できたのでしょう。しかし、出来町の3台の購入財力は何によったのでしょうか。現在は木造家屋を壊してマンションが立つ住宅地です。さらに、新出来町(西の切り)、出来町(中の切り)、古出来町(東の切り)の名前は、名護屋中心より遠い所から順に町が出来た事を示しています。古文書を読み下せない私は、地図の重ね合わせに解を求めました。

出来町通りと名古屋環状線の交差点、古出来交差点の角に谷口薬局(戦前は酒屋)があります。江戸時代の地図から、確かに昔から古出来はあったのですが、「名古屋城下町の赤塚大門の外、1、5kmも東にある古出来町はどうしてできたのか?」と薬局の主に聞くと、「江戸時代は塩付街道が星崎から上って来ていたから、、、」と答えるのでした。

しかし、塩付街道が出来町通りを東に行ったとは思えません。確かに瀬戸にはたどり着きますが、そこで北に山越えする事は、下街道が代官町、赤塚大門から大曾根村を経て、庄内川沿いに中山道に向かってあるので、ありえません。塩付街道のルートはどうだったのでしょうか。いわゆる「塩の道」を明治の地図でまずは探ってみましょう。

塩付街道

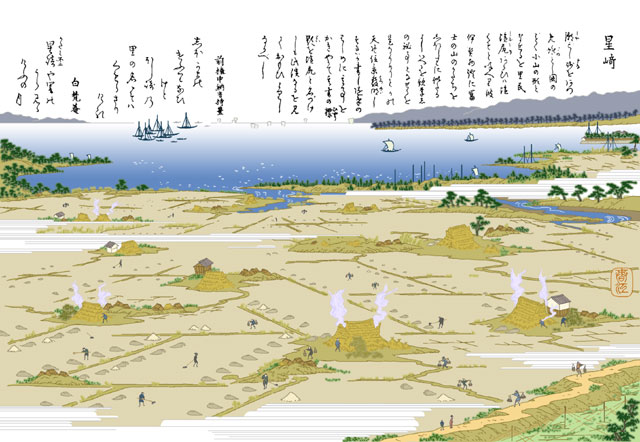

知多半島では弥生時代の製塩土器が出土し、万葉集では「あゆち潟 塩干にけらし」とあります。江戸時代では「星崎塩田」から、山地に塩がはこぶ街道があって、それを塩付街道と呼んでいました。

株式会社ヤマップ (YAMAP INC.) 作成

南区の富部神社あたりから、名古屋の東の丘陵を塩を牛馬の背に載せて北に上る道であり、

・川名で飯田街道(153号線)と交わり、所々から岡崎、三河、飯田盆地に向かいます。

・古出来から西に名古屋山にのぼり(その入り口を山口と言う、現在の山口町)名古屋城下に塩を入れ、山間部に塩を乗せた牛馬を送り出す伝馬を、大曽根村と比べれば当然規模は小さいですが行っていたのでしょう。

名古屋東部丘陵地は河水がなく田んぼはありませんでした。

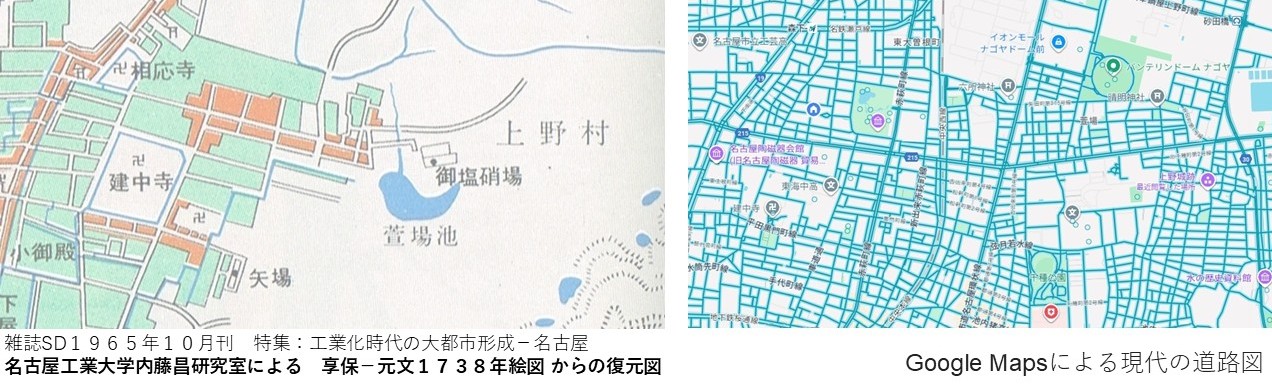

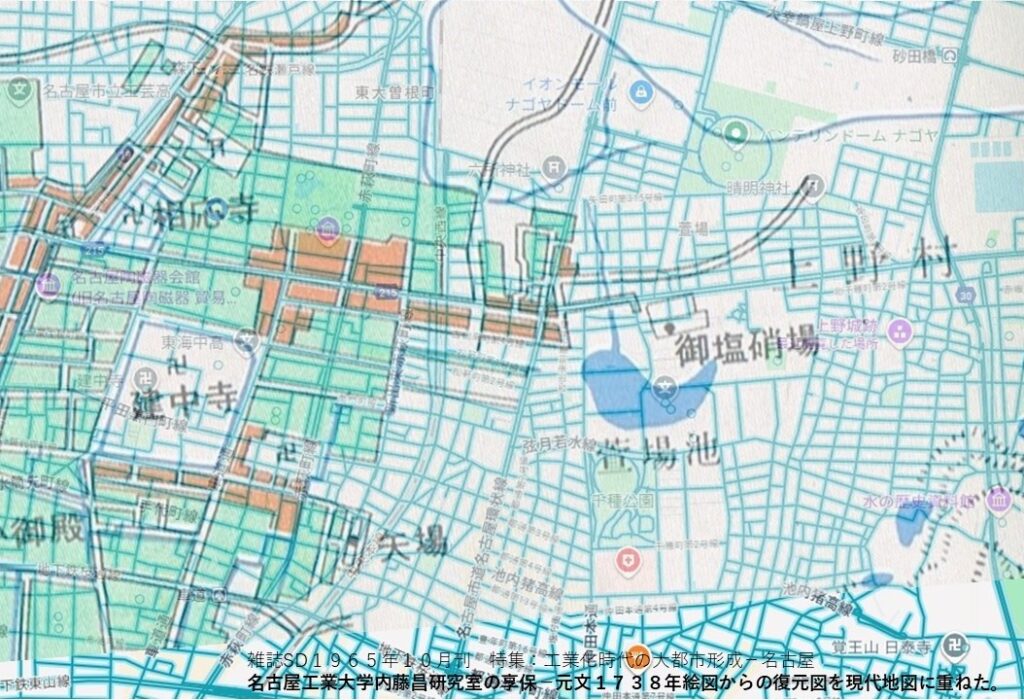

<江戸中期1729年地図>を現状に重ね合わせます。

江戸時代の地図を重ねてみます。見にくくなるので、先に全体を示してから、重ねた部分を示します。

地図は、雑誌SD1965年10月刊 特集:工業化時代の大都市形成-名古屋 より転載。

名古屋工業大学内藤昌研究室による、享保1729年-元文1738年絵図からの復元地図。

・矢田・六所神社が矢田の集落から南に離れてあるのは、三菱電機工場が間に作られたからであり、工場の真ん中に塩付街道が通っていたのを潰したのでした。

矢田に出て、

・東の矢田川を超えての瀬戸街道に繋がり、

・北に庄内川に沿って多治見を通り、恵那で中山道となる下街道(善光寺街道)と繋がっていました。

谷口は下飯田村の大地主の姓であり、元来百姓の姓です。杉村、大曾根村と同様に古出来村は名護屋城下町を作ったとき町の外にあった村でした。

・江戸時代から現在の大松通り商店街の道はあり、そこで出来町通りは折れています。折れる事で名古屋の東端を決めていたのでしょう。下街道も赤塚大門で折れて、さらに大曽根で折れています。

その東に鉄道がひかれました。よって、古出来町は鉄道の外となるのですが、鉄路は埋設され、道路毎に橋がかけられて町が分断されることはありませんでした。塩硝(えんしょう)とは、黒色火薬の材料名ですが、御塩硝場は、火薬の調合・保管所でした。朝日文左衛門の日記「鸚鵡籠中記」によれば、宝永三年(1706年)に「萱場池塩硝場」で火薬の調合中の爆発事故で27人が死亡しています。

・1906年(明治39年)に名古屋陸軍造兵廠千種製造所がここに開設され、やがて巨大な名古屋兵器支廠 (兵器の製造・保管・補給)となります。

名古屋洪積世台地の北端の城から崖沿いに古出来村に延びる道、現・出来町通りは、逆に古出来村から「名護屋山」の赤塚大門がある「山口」に向かう道だったのでした。

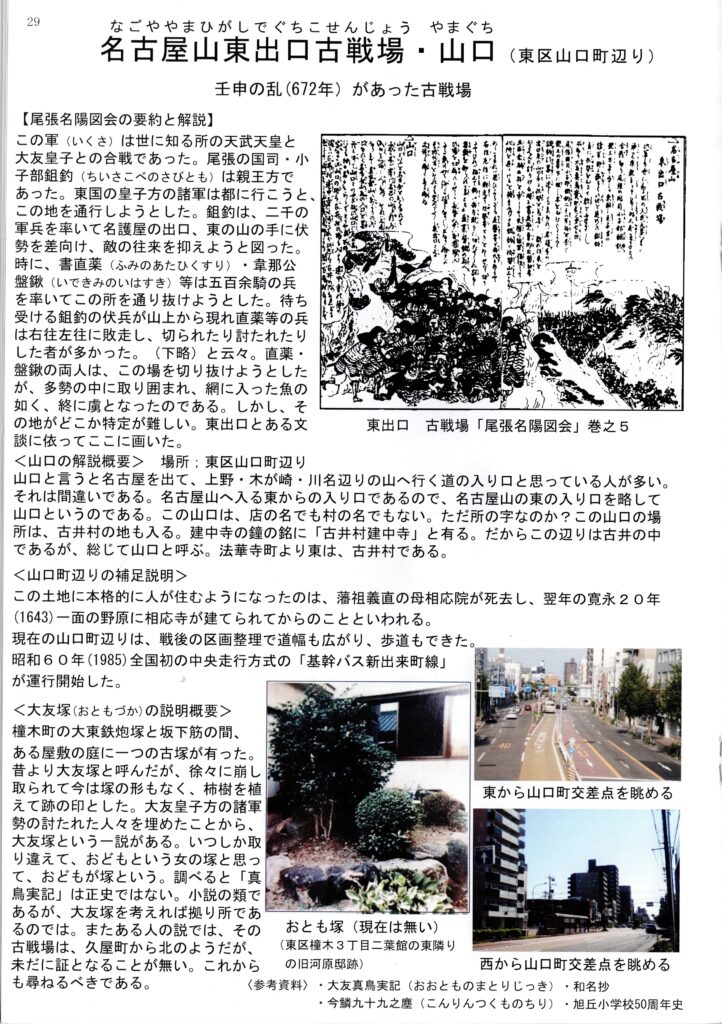

大曽根村も大曽根口と呼ばれていました。「口」とは入口、出口の口です。

那古野が荘園があるころからの古名です。ナとは漁港を指していて全国の地名にナはあります。明治政府(薩長土肥)が、肥前の名護屋を優先して残そうと、那古野から名護屋になっていたのを名古屋に変えました。

名護屋に「山」をつけたのは、名古屋洪積世台地は周囲より10mほど高かったのですが、出来町通りだけが台地でつながっていたからか、お寺に「ナントカ山」と尊称したのを真似たのか、わかりません。

歌舞伎の始祖とされている名古屋(那古野)山三郎の逸話が残されている事から、江戸時代の人は、信長時代の那古野は河川もなく荒れた山野であると伝え聞いており、名護屋山と「山」を付けたのかもしれません。

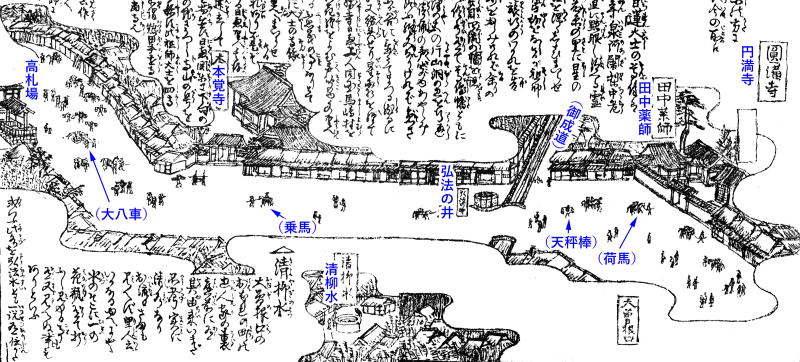

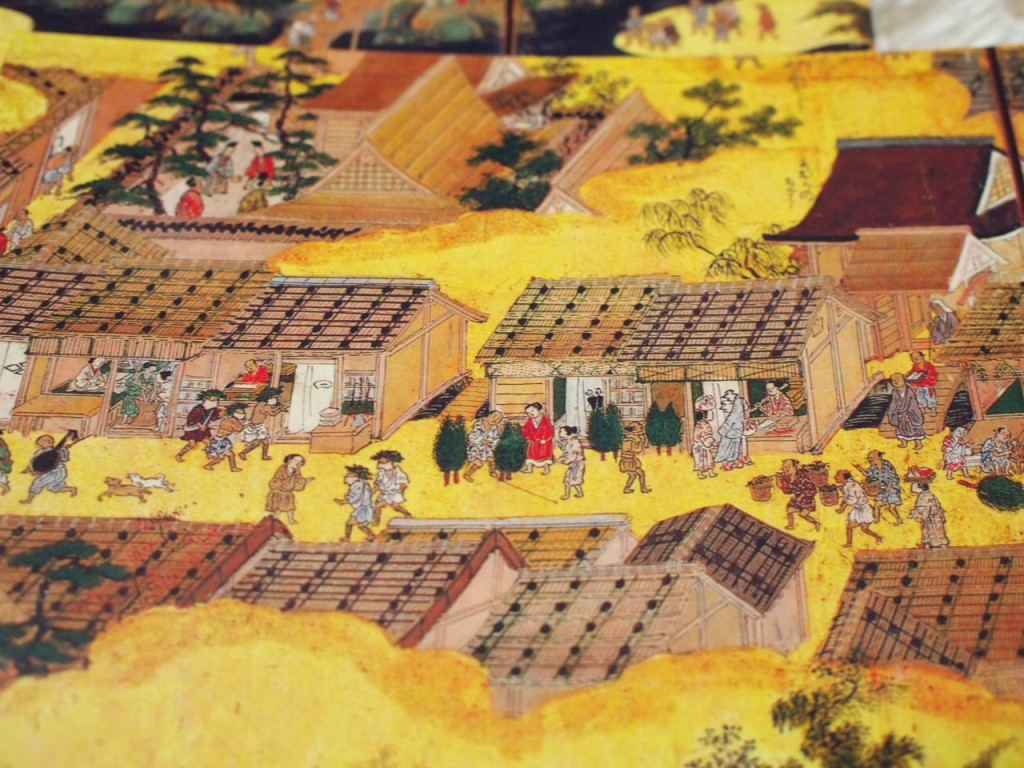

大曾根村は大曾根口と名が付けられ、高札場もありました。熱田口(熱田街道、美濃街道)、枇杷島口(美濃街道)の伝馬と同様な働きがあったのでしょう。公的な宿場は上街道にしかなかったのですが、庶民の流通はこちらの下街道によっており、絵の中に大八車、荷駄、天秤棒が描かれています。上街道は国道41号線、下街道は国道19号線に引き継がれます。円満寺(19号線の西)、本覚寺(19号線の東)は今もあります。古出来にこれほどの施設は無かったでしょうが、「古」く出来た伝馬の町だったのでしょう。

注:書状や荷物を、出発地から目的地まで同じ人や馬が運ぶのではなく、宿場ごとに人馬を交替して運ぶ制度を「伝馬制」といいます。

幕末の江戸図です。京橋から銀座にかけての町人地は面でありますが、他は街道沿いに町人地は伸びています。

町人地同士がくっつくことは町づくりの条件になりません。

ですので、名古屋の出来町が名古屋都心の町人地と繋がっていないのは大きな城下町では普通の事でした。

この街道沿いの町人地は当初から計画されたものではありません。門前町のように街道沿いに勝手に伸びたものです。屋敷地、寺社地を侵食して町人の街はできました。

平安京から現代都市まで商いの建物の増殖は常にありました。

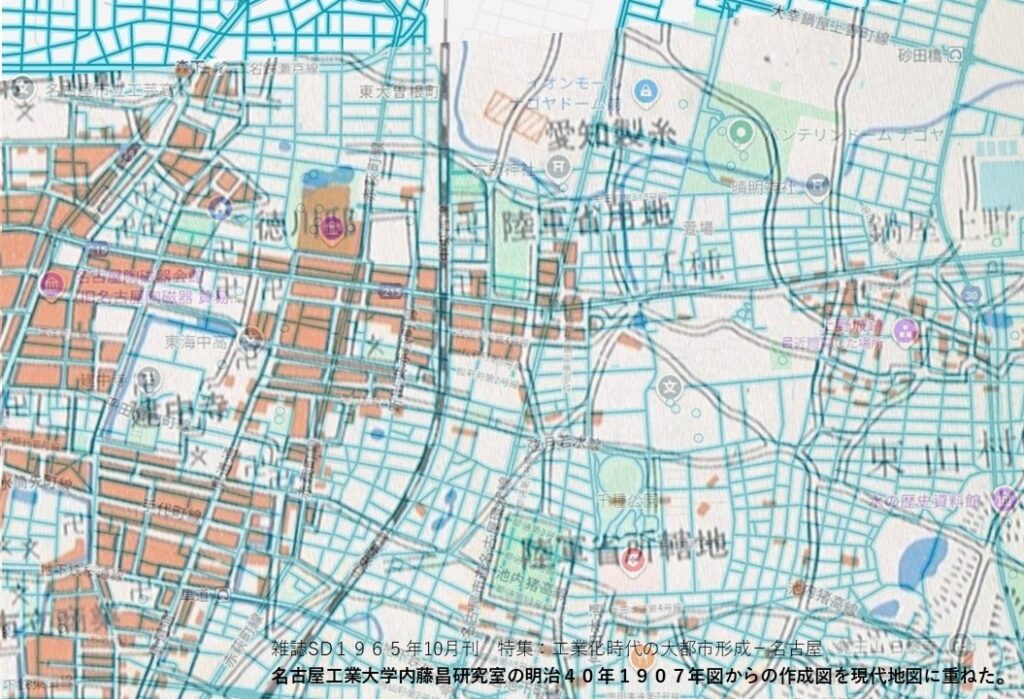

<明治40年1907年地図>を現状に重ね合わせます。

明治時代の地図を重ねてみます。見にくくなるので、先に全体を示してから、重ねた部分を示します。

地図は、雑誌SD1965年10月刊 特集:工業化時代の大都市形成-名古屋 より転載。

名古屋工業大学内藤昌研究室によって道路・街区を鮮明に描きなおされた地図です。

江戸時代の火除け地として広小路の道幅が30mあり、これを名古屋市を東西に貫く軸線として、中央線の千種駅、東海道線の名古屋(笹島)駅が相対して作られます。愛知県庁、名古屋市庁舎は、町人地・久屋通りのすぐ東の武家地、武平町に作られました。

昭和になって、三の丸に庁舎を移し、新しい都市軸として大津通りを南北に通し、それに出来町通り、駅前・桜通りの東西の道を作り、交差させます。

2代尾張藩主・光友(1625~1700)が下屋敷を出て1695年から死ぬまで5年住んだ大曾根屋敷(現在の徳川園)は、すぐに壊され、成瀬、石川、渡辺の三家老の下屋敷となりました。

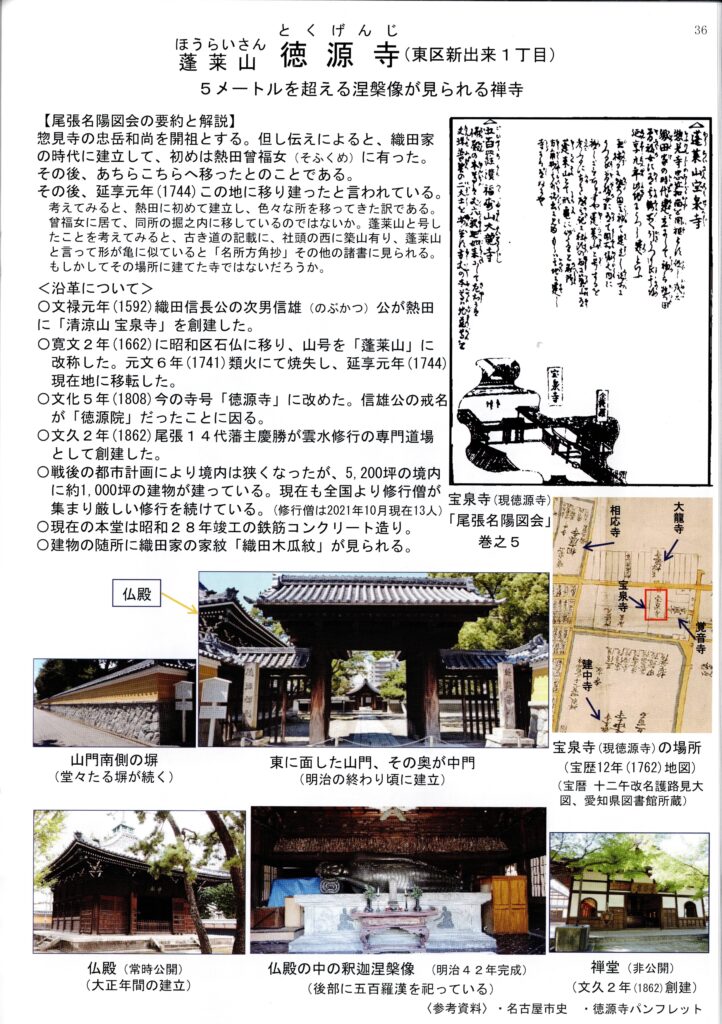

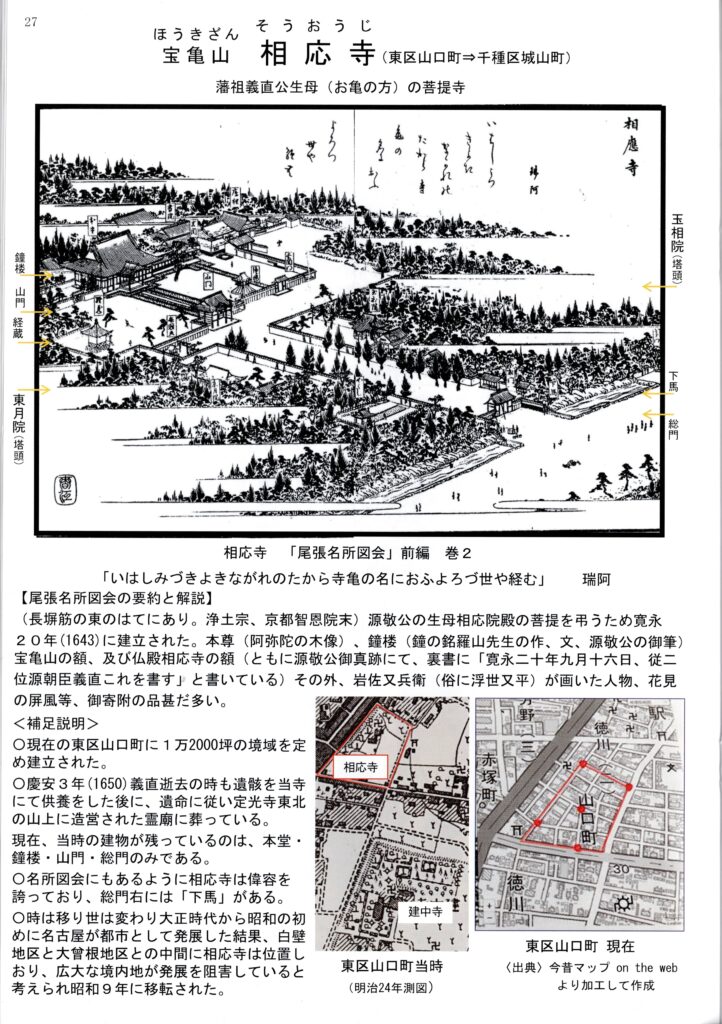

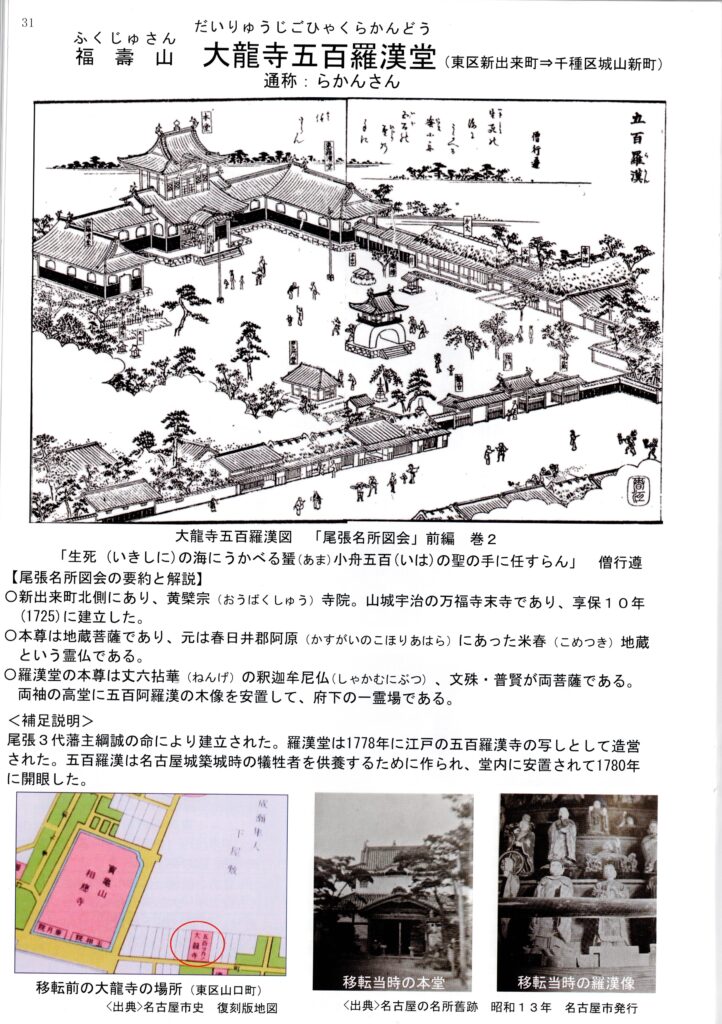

赤塚から東への街道沿いは、相応院、徳源寺、大龍寺、建中寺と大寺が並んで、町人地を分断し、名護屋城下と出来町は、街道沿いの町人地によって繋がっていませんでした。

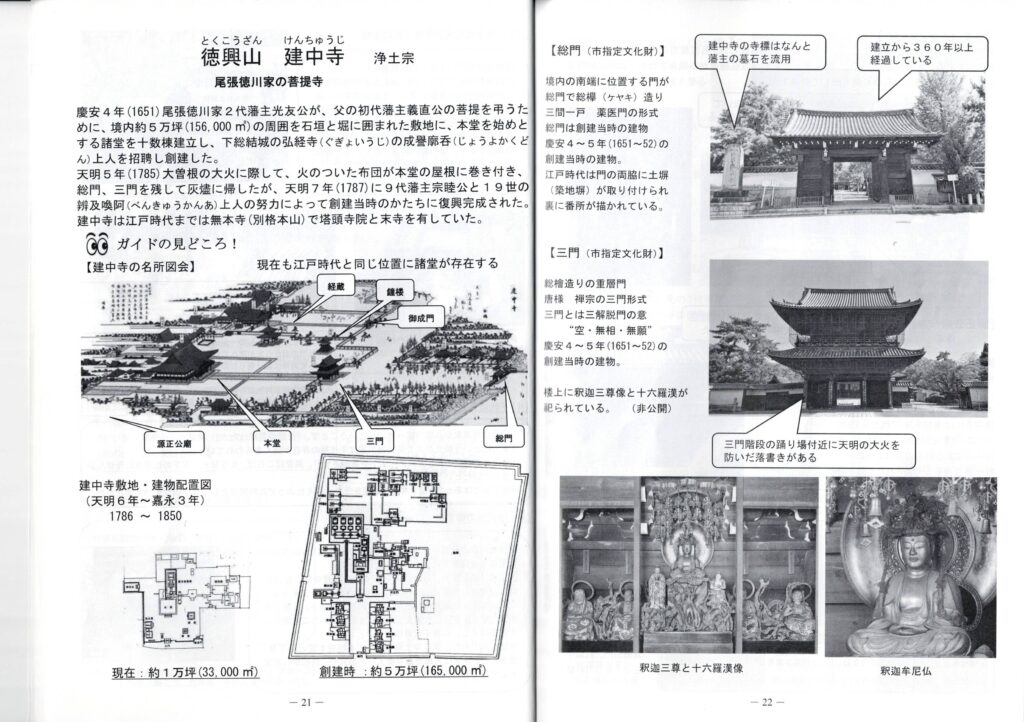

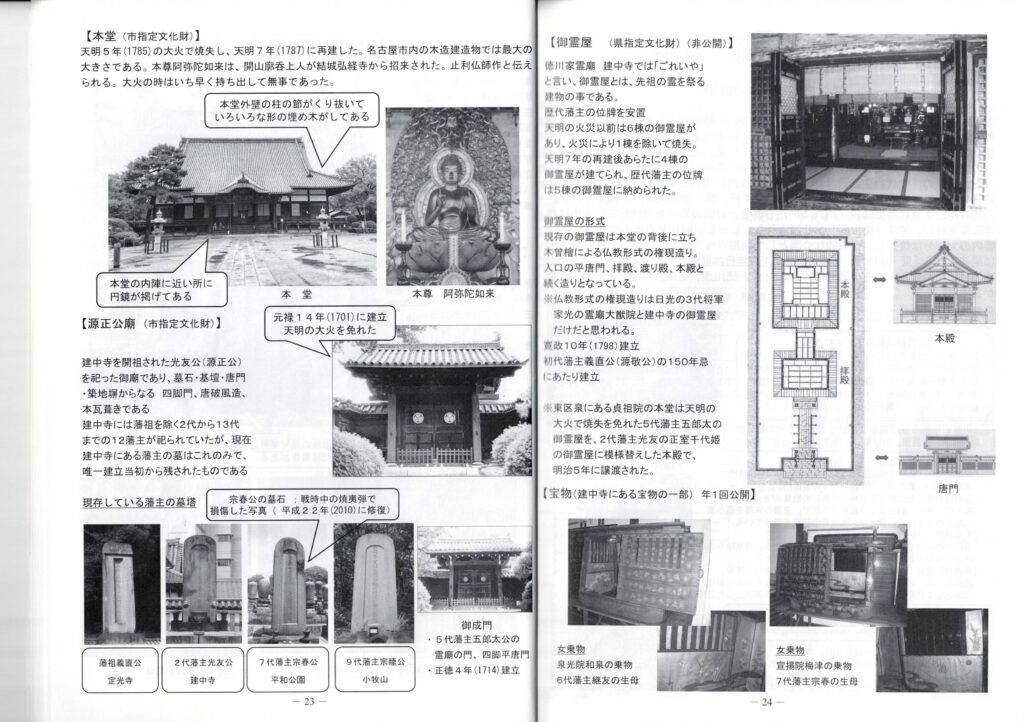

昭和の初めに国道19号線の為に千種区に移設されます。NPO法人 東区文化のみちガイドボランテイアの会 2022年4月18日発行

大正に千種区に移設されます。徳源寺、建中寺は、残っています。NPO法人 東区文化のみちガイドボランテイアの会 2022年4月18日発行

従来からの建中寺門前町だけでなく、1906年(明治39年)に名古屋陸軍造兵廠千種製造所(地図では陸軍省所轄地)が開設され、やがて巨大な名古屋兵器支廠 (兵器の製造・保管・補給)となります。明治33年に徳川大曾根屋敷もでき、出来町は賑わったことでしょう。

寂しい明倫小学校と明倫公園との角で、出来町天王祭のクライマックス、三台の山車が「出会い」をするのがなんとも不思議でしたが、明治からここに学校はあり、その東で出来町通りは折れていたのでした。

明治の地図で見ると「出来町」が中心となって、西に新出来町、東に古出来町がすでにあります。

明治40年の地図ですと、明倫小学校の東、大松通り商店街で、出来町通りは南に折れています。

東西に流れる川を越えて、70mほど南下して東に折れています。

大松通りから東に行く道はT字路になっています。江戸時代の臭いは全くしません。

しかし、現在の山車の社はこの一本北の道なのでした。重ねあわせを間違えたのでしょうか。

もう一度、江戸、明治、大正、昭和の地図を見比べますと、ここの街区の南北幅が狭く、川があった事が読み取れます。

城下町では「背割り側溝」と言って四周道路で囲まれた宅地の裏側中央に排水路が取られていますが、「川は暗渠にされ、道となる。」事がままあります。中央線が敷設され、もう川は存在できないので道にしたのでしょう。

鉄路の為に、古出来町の伝馬の機能もいらなくなります。

幸いな事に中央線が埋められているので、この東区の町は鉄道によって分断されていません。

なんでも、明治33年、名古屋城を追われた殿様が尾張大曾根屋敷に入られるのに、煙モクモクの汽車を殿様に見せるわけにはいかないと千種駅から大曽根駅にかけては隠したそうです。

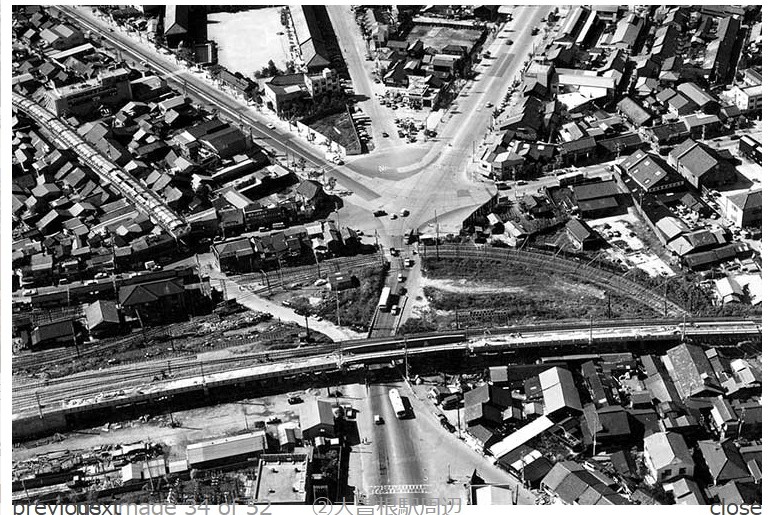

名鉄大曽根駅が高架になったのは1983年(昭和58年)と遅く、現状の千種駅と大曽根駅間の複線化した線路の開削工事は、1984年(昭和59年)から1986年(昭和61年)にかけて実施されました。

昭和46年、明和高校の団体旅行、特急「しなの」は、トンネル毎に窓を閉めていました。1973年(昭和48年)にようやく電化が完了しました。

<大正15年1926年地図>を現状に重ね合わせます。

大正の地図と重ねます。みにくくなるので、先に全体を示してから、重ねた部分を示します。

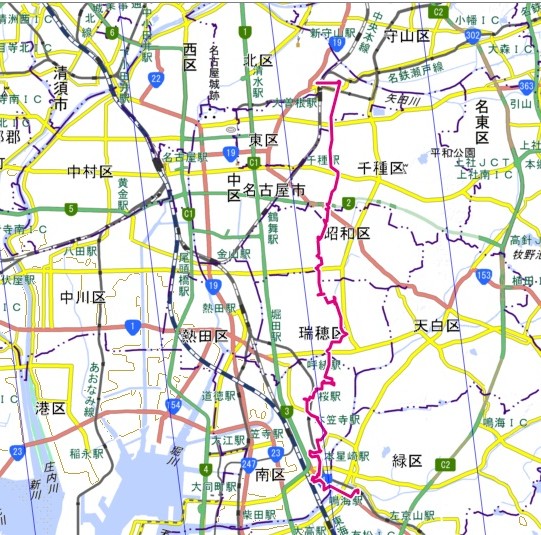

都市計画法が大正8年1919年に策定され、「土地区画整理」による名古屋の市域拡大「大名古屋」が大正から昭和にかけて行われます。

これら区画整理事業は、空襲後の大道路工事が終わるまで続きました。

この地図は土地の建物用途を色塗りし、区画整理事業の線引き、大工場の配置がされていますが、都市計画道路は書かれておらず、都市計画図とはいえまません。

土地の建物用途の色塗りも、「こうしたい。こうあらねば。」という計画でなく、現状是認で書かれているのでしょう。

今の名古屋市の「計画の無い」都市計画図と同じです。

明治の地図ではどぶ川のはずなのですが、大正の地図ですと、現代と同様に、明治の地図の一本北の道が、南の折れた出来町通りに見えます。江戸の復元地図は町人地ですので、大正の地図とあっています。

塩付街道が南北の環状線で途切らされたことが見えますので、地図の精度は、明治と大正、どちらも正しいと思います。すると、明治40年はどぶ川であったのが、20年たつと道になったのでしょうか。

大正になると、明治33年に成瀬さん等三家老の下屋敷を尾張の殿様に差し出し、尾張大曾根邸として以来、出来町は殿様の為に縮んでしまいます。

萱場池の東に、1906年(明治39年)に名古屋陸軍造兵廠千種製造所が開設され、やがて巨大な名古屋兵器支廠 (兵器の製造・保管・補給)となります。空襲で完璧に無くなり、今は、団地と公園と学校と病院になりました。

用途別の色塗りを追うと、古出来町はグレイであり、公用地になります。明治40年の赤色塗りも、巨大な名古屋兵器支廠を作るにあたっての官舎なのかもしれません。

京の洛中洛外図では、川の上に町屋が並んでいますが、古出来村変じての古出来町では、そこまで古出来町の町屋が密集しているとは思えません。

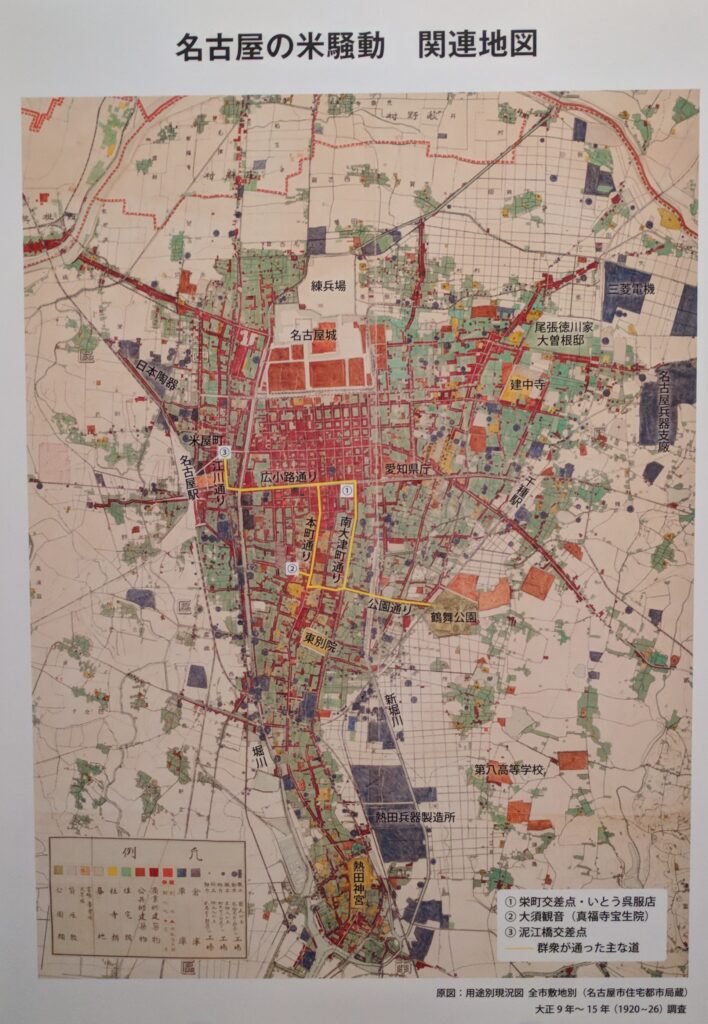

名古屋環状線は、石川 栄耀(1893~1955)作成の「大名古屋」都市計画によるものでした。

国道41号線が上街道の脇をなぞり、国道19号線が下街道の脇をなぞるように、名古屋環状線は塩付道路の脇をなぞっています。

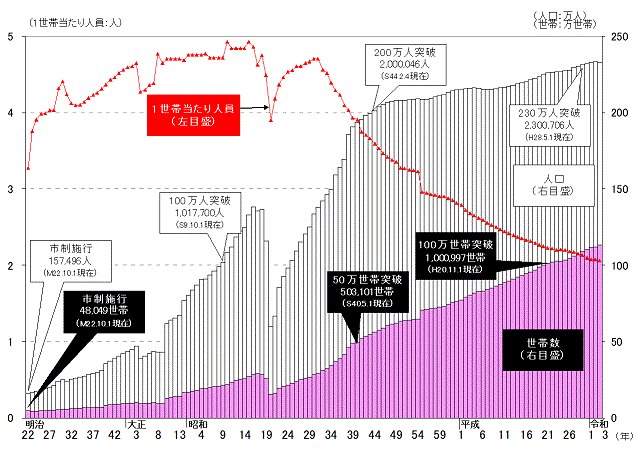

しかし、戦後10年で人口100万人に戻り、昭和44年には海浜部の重工業地帯が活況を呈し、人口200万人を突破します。東区では、「オキュパイドジャパン(Occupied Japan)」という刻印の陶磁器が復活しますが、もはや長続きはしません。

第二次世界大戦後の1947年から1952年までの日本が連合国に占領されていた期間に輸出された製品に付けられた刻印です。

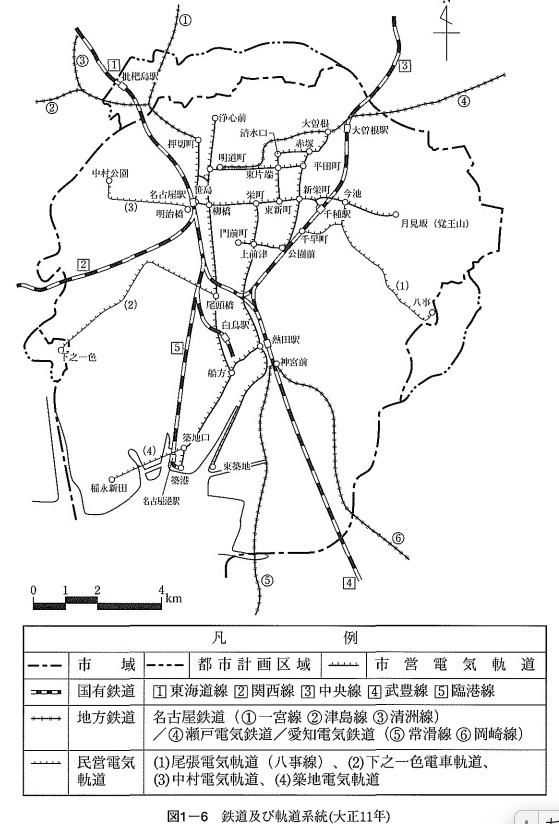

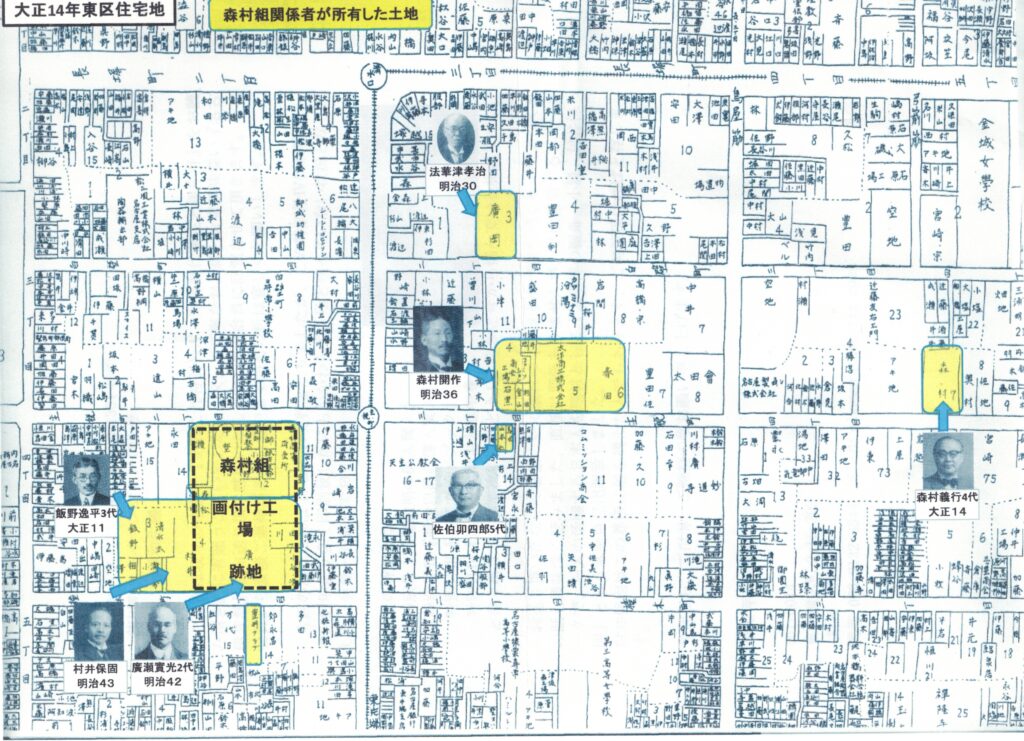

そのころの路面電車の路線図をみると、東区は瀬戸電が堀川・明道町に陶磁器を運ぶ経路にあり、絵付け工場が盛んであったことがわかります。武家地が工場になり、白壁には春田、森村、福沢、豊田、盛田などの新興財閥の住宅が建ちました。

出来町通りの路面電車は清水口で南に折れ、東新町から栄町、名古屋駅に行きました。

市役所、県庁が武平町から三の丸に移る昭和の都市計画により、南北の幹線・大津通りが作られ、名古屋駅も笹島から北の今のところに移り、広小路通りに並行して桜通りが作られました。

名古屋は陶磁器で大きくなりました。中でも森村 市左衛門が起こした森村組(TOTO、日本特殊陶業、日本碍子、ノリタケ)は日本を代表するセラミック企業グループです。

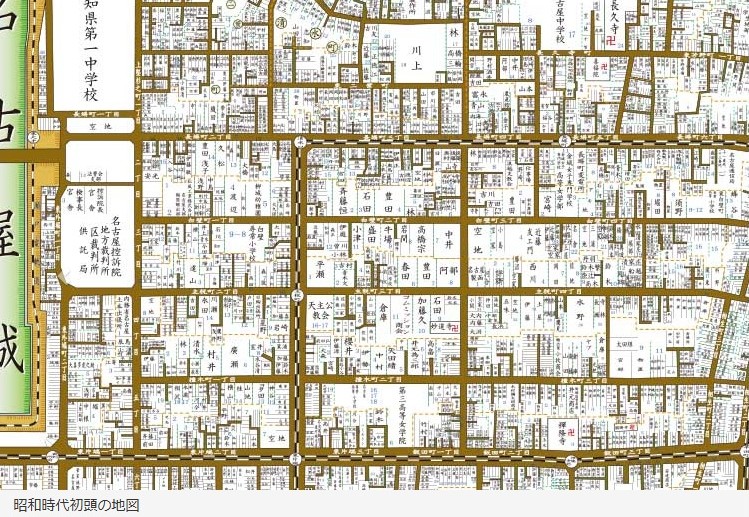

昭和12年の地図

昭和の初めの住宅地図です。現在、名古屋市は「文化の道」として、この地域を売っています。

昭和12年の地図を見ると、古出来町を南北によぎる名古屋環状線がはっきり見えます。

谷口酒店は、昭和の初め、名古屋兵器支廠めあてにできたのでしょう。

中央線から分岐して兵器支廠に線路が入っています。どれ程の人々が働いていたのでしょうか。

町の角々にある地図は街歩きに大変便利です。矢田村の集落、瀬戸街道がすぐにわかります。

中央線をまたいで西に、正面に見える大松通りに向かいました。鉄道を敷設する前からあったような感じの道です。南に折れた出来町通りはこういう道だったと思います。

現在は、出来町通りの一本南でも、二本南でも道幅が広く、江戸の道に見えないのでした。ここは五本目です。

こここそ、折れた出来町通りです。ええ、発見しました。

江戸時代の足軽の町、百人町を通り、建中寺、徳源寺を経て徳川町の自宅に戻りました。

毎日歩いている所ですが、明治の地図を得て歩くと全く違った景色が見えてきます。

百人町の道路の幅は2mしかありません。

大正から昭和にかけての「耕地整理」という「大名古屋」に向けての都市の拡大での道路幅も2mしかありません。江戸の道路と間違えてしまいます。

大八車ですので、この幅で行き違えます。今はすれ違えないでも、車が入ってきています。

馬車のなかった日本ですので、木造家屋と道路幅は戦前まで江戸時代のままでした。