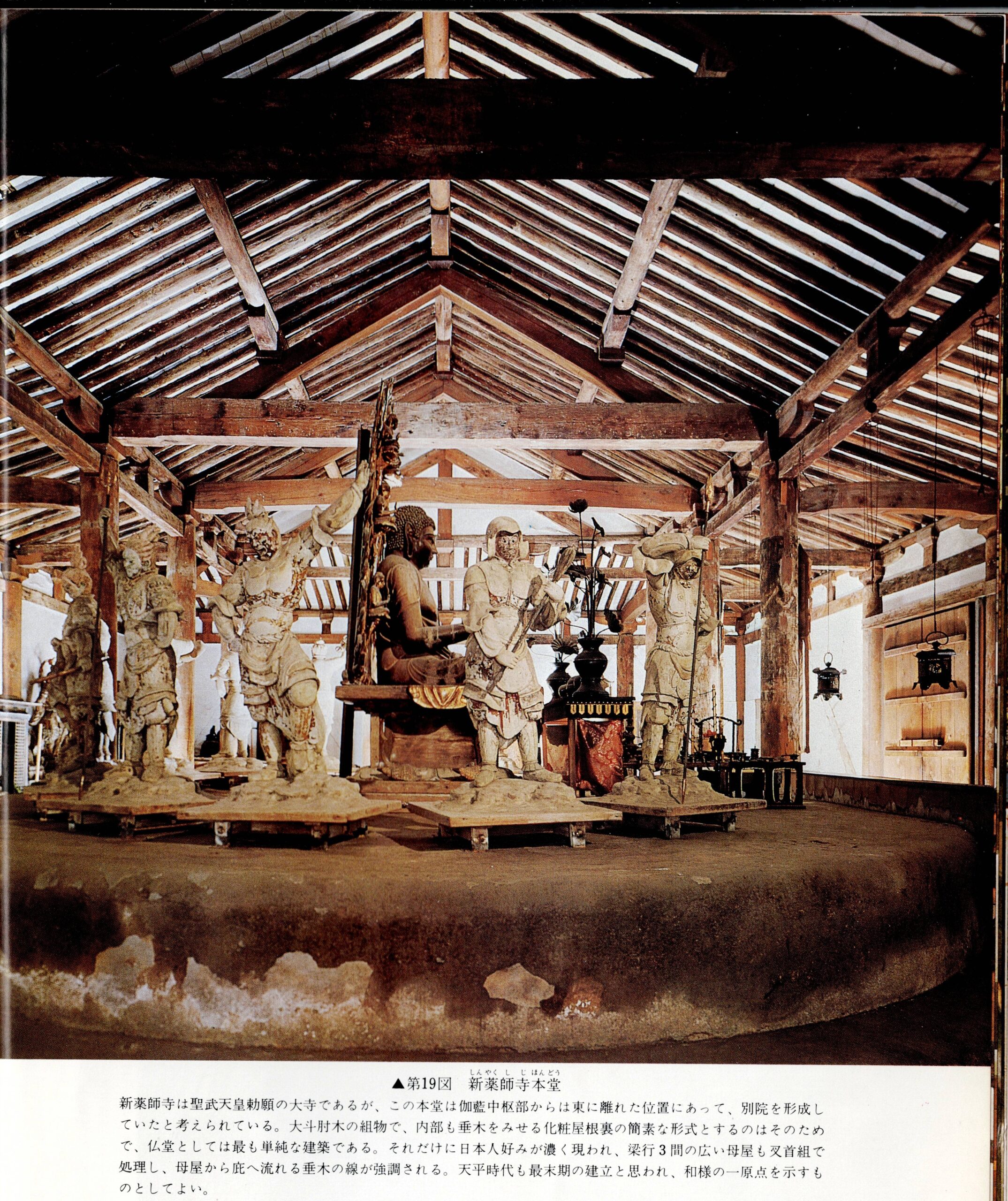

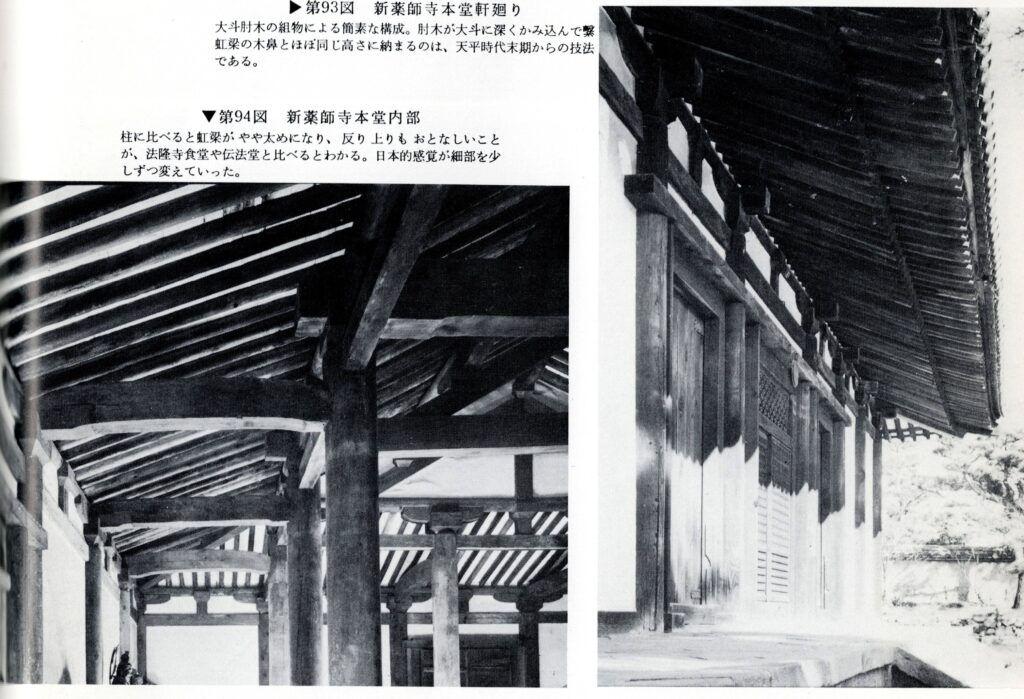

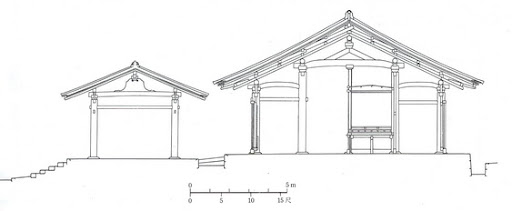

つつましやかな本堂です。入母屋屋根の勾配は浅く、組み物を持たない軒が正面7間にかぶって水平線を強調しています。立面デザインは、窓のない白壁と中央の3間の扉との対比であり、この簡明さを私は桂離宮と比べていました。重い本瓦葺きであり、木割りは太く間違いなく古代の建築なのですが、すでに中国から日本化したものを感じました。

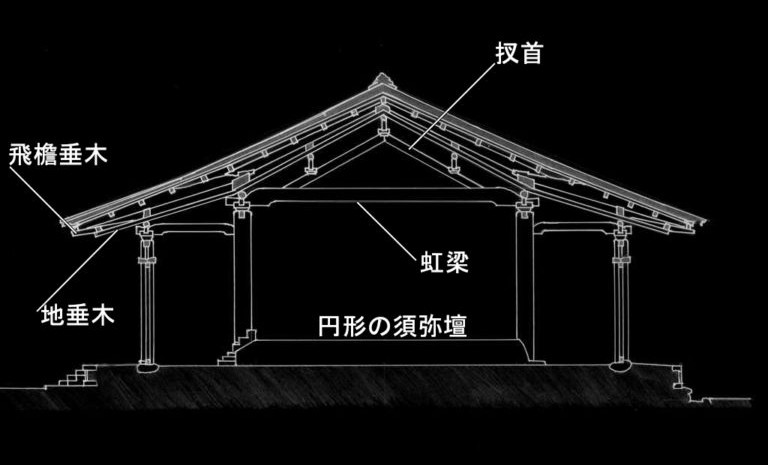

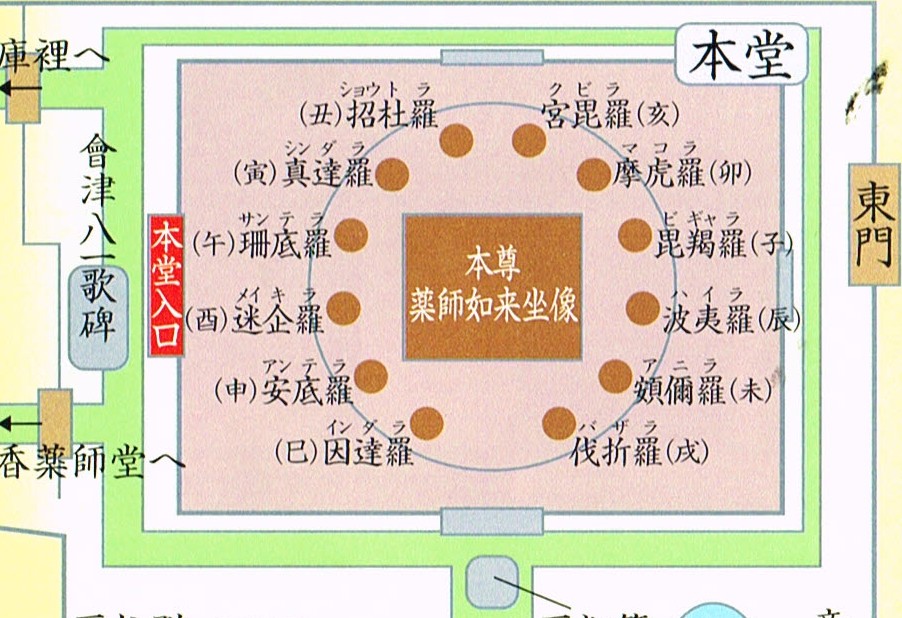

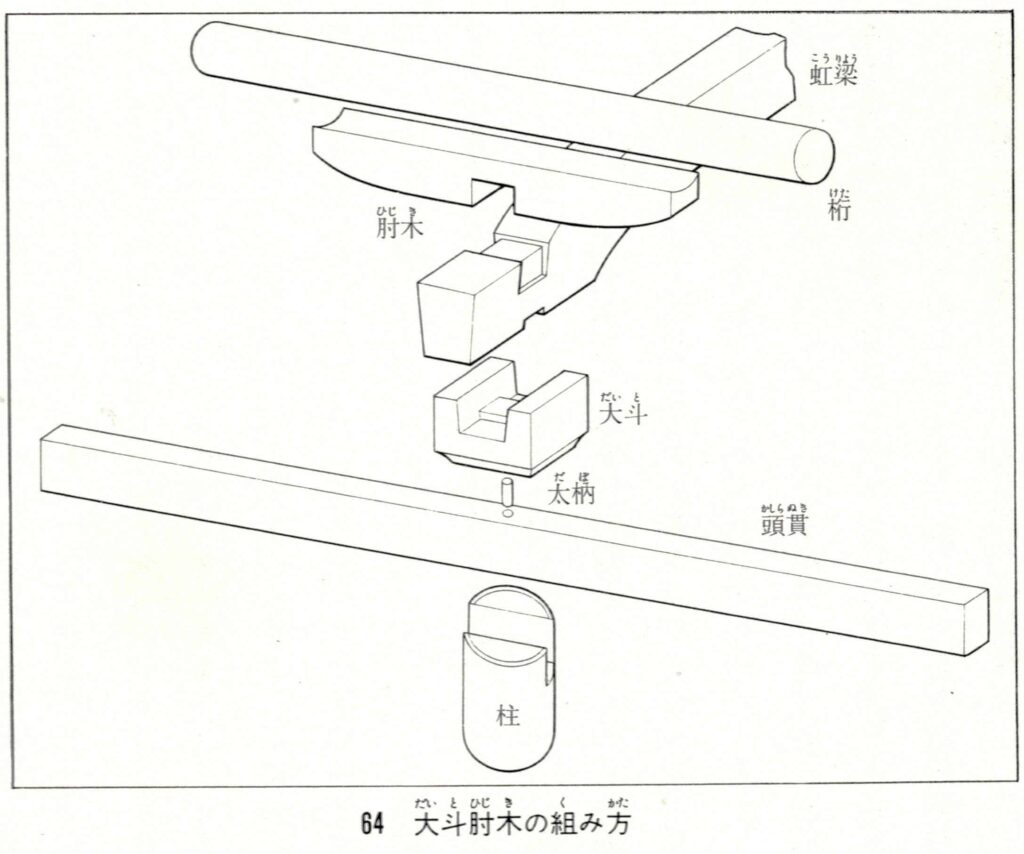

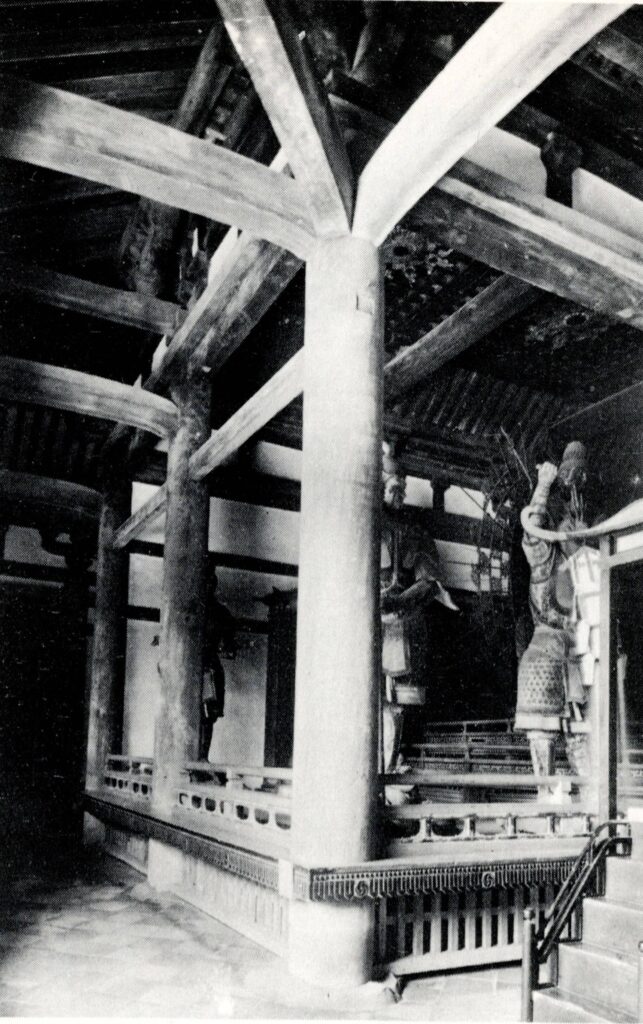

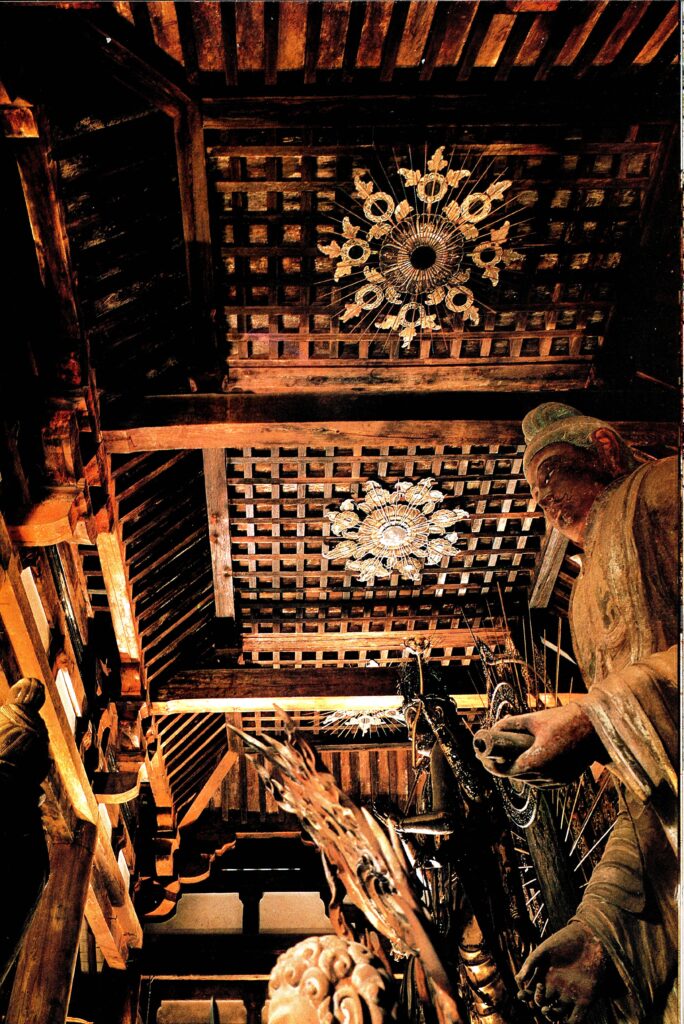

土壇の上、中央には瞑想する丈六の薬師仏注が座り、周りを白い12神将が表情豊かに外に向かって立ち、仏を守っています。入口は正面でなく、写真のように西から仏達と空間を一緒に見ることになります。屋根を支えるナナメ材(垂木)を棟木と母屋で受け、それらを虹梁の上で三角の扠首を組んで受けています。架構をそのまま見せる「化粧屋根裏」によって、内観においても、簡明なデザインを狙ったのでした。法隆寺の伝法堂(元は住宅、仏を置いて上に天蓋を吊るす)、食堂と同じもっとも単純な母屋と庇の架構です。3間をつなぐ大虹梁、繋ぎ虹梁のどちらも柱上は大斗肘木で受けられており、木鼻としての加工はされていません。

注:丈六仏とは釈迦が立った時の背の高さが一丈六尺(4,85m)であったとし、それが座った時の高さは、半分の8尺(2,45m)であるとして作られた高さ8尺の挫像です。私は見間違えていまして、この仏は丈六でありませんでした。像高は1.915m。制作年代は記録がなく不明ですが、昭和50年の調査の際、像内から平安時代初期と見られる法華経8巻が発見され、新薬師寺の創建期まではさかのぼらず、平安時代初期・8世紀末頃の作とされています。

また、光背には6体の化仏が配されていて像本体と合わせると7体となり、一応、『七仏薬師経』に説く七仏薬師を表現してはいるのですが、150m離れた金堂(962年大風で倒れる)基壇跡は68mありますので、聖武天皇の病気治癒を願った光明皇后の建立したそのものでなく、後世に新たに作られた子院だと思われます。南都に残った興福寺、東大寺も1180年、平家によって多くを焼かれますが、この本堂は法華堂と共に離れてあり、焼かれませんでした。

繋虹梁も肘木に突き出すだけで、軒裏の見上げは簡素である。

薬師寺となれば、唐招提寺とセットで「西ノ京」奈良観光の目玉であり、古代からの唐招提寺の伽藍を凌駕する朱色の現代の大伽藍を思い浮かべますが、私が唐招提寺に「会津八一のまろき柱」を訪ねた60年前は、薬師寺の広い境内には、ポツンと黒く沈んだ東塔しかありませんでした。当時も、新薬師寺は東大寺・法隆寺に比べ、つつましやかな本堂に、鎌倉時代の門・鐘楼しかありませんでした。

- 新薬師寺の木造薬師如来座像と塑像12神将立像が占める本堂に入った時の感動が忘れられません。東大寺法華堂も、今と違い、同じように像がズラリを並んでいたのですが、本堂+礼堂(鎌倉の再建)に比し、この復元された「仏の空間」に圧倒されました。

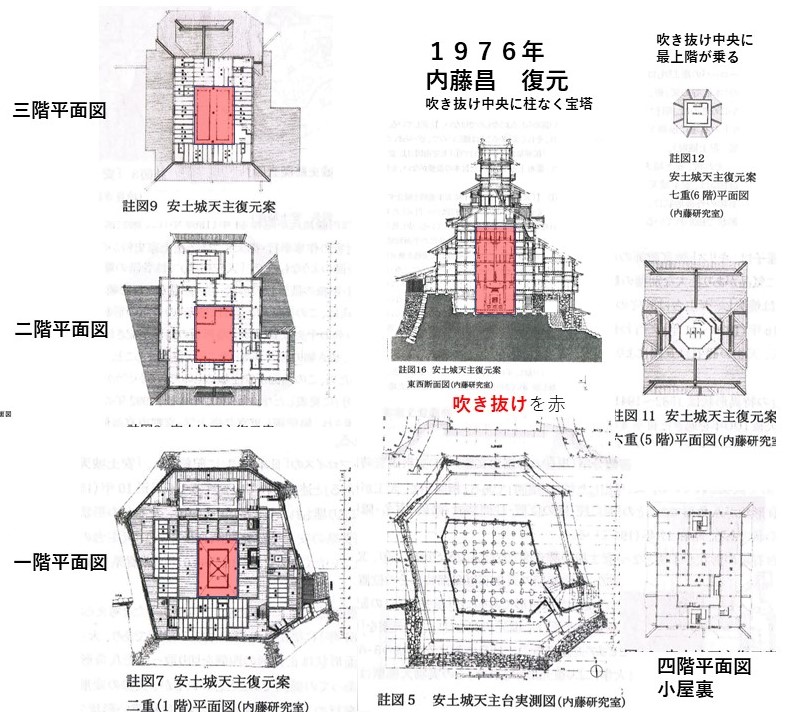

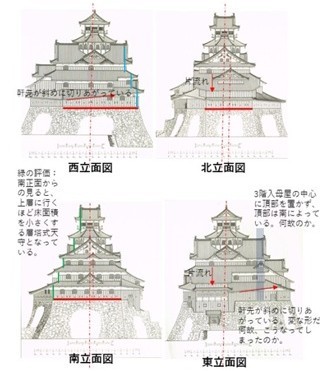

- 城戸久の城の復元から、森蘊、内藤昌の「復元的研究」

新薬師寺の木造薬師如来座像と塑像12神将立像が占める本堂に入った時の感動が忘れられません。東大寺法華堂も、今と違い、同じように像がズラリを並んでいたのですが、本堂+礼堂(鎌倉の再建)に比し、この復元された「仏の空間」に圧倒されました。

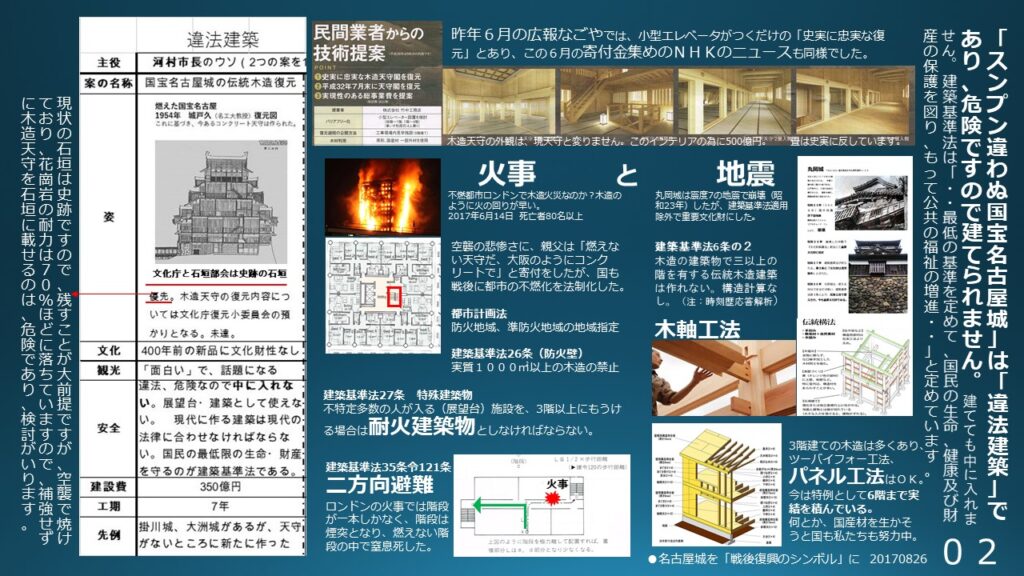

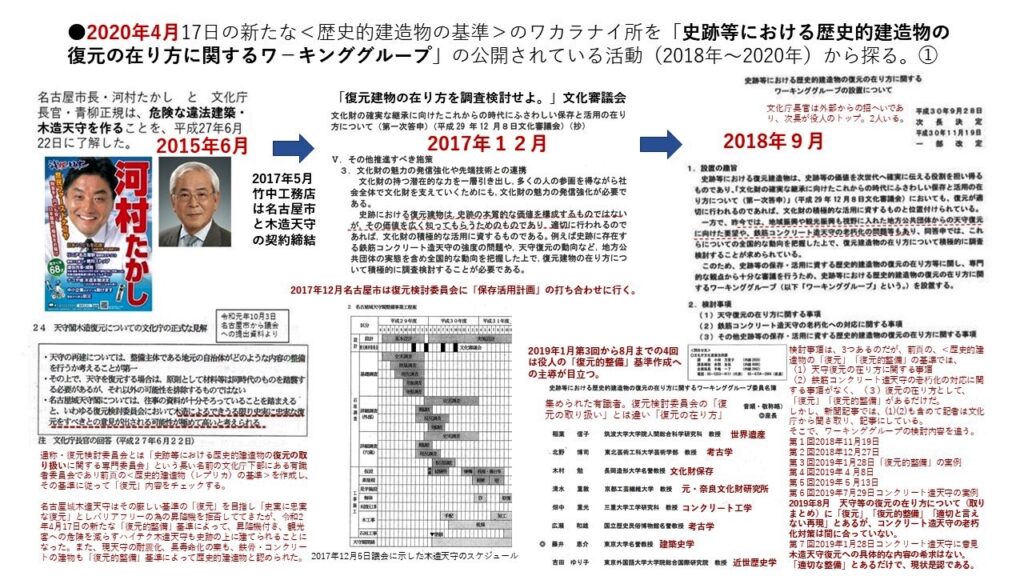

私は、2015年に河村市長が「御殿の次は、名古屋城天守を木造で復元しよまい。2020年オリンピックで日本に来る外国人を名古屋城天守に呼ぶぞ。」と言い、市長を囲む麓、三浦、千田の3先生が「文化庁も史実に忠実な復元を期待している。」というのを聞き、「それは危険で作れない。親父の寄付した天守を壊されてたまるか。」と声をあげ、その運動の中で、恩師・内藤昌の「安土城の復元的研究」を勉強しなおし、建設会社の設計者ならではの天主の架構に注目したブログ「安土城の復元」をあらわし、今も「復元」の意味にこだわっているのですが、その「復元」の始まりはこの新薬師寺にありました。

第一章では、新薬師寺から先達の「復元」の内容を詰めていき、第二章では文化庁の「史跡の上に復元」の航跡を追い、「文化庁および御用学者は、消滅して存在していない歴史的建造物を復元することによって史跡の価値がわかりやくなる。ノートルダム寺院も復元なった首里城も文化遺産であるというが、それは間違いである。」と、文化庁・学者批判をします。

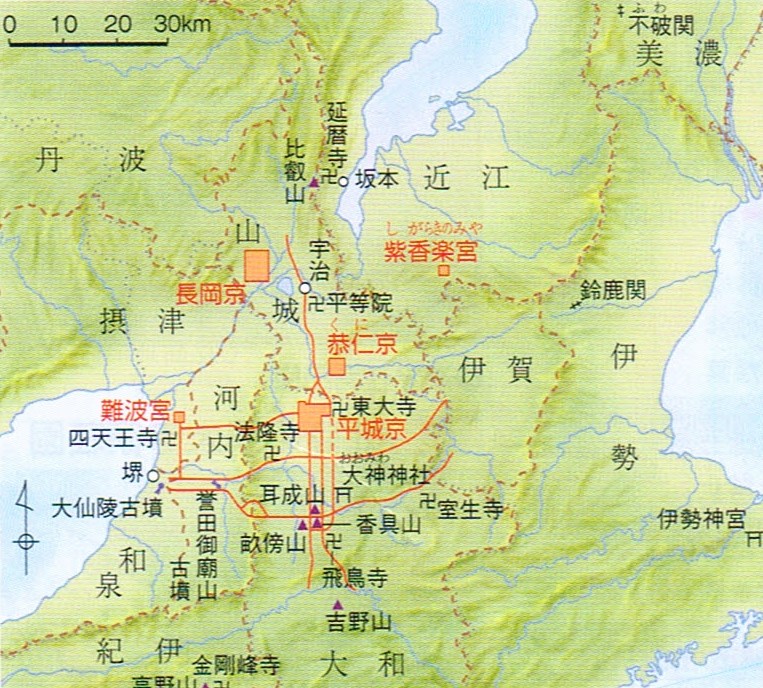

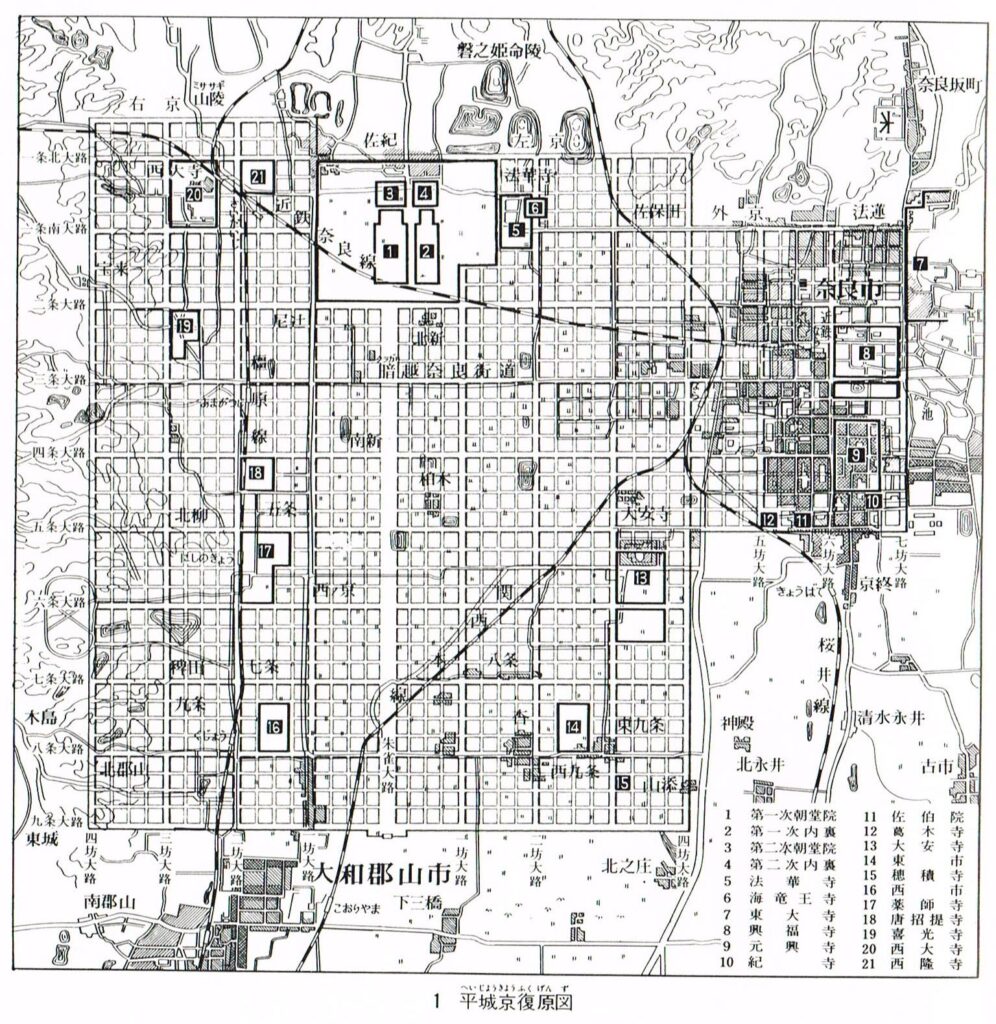

聖武天皇の彷徨740年~745年。

737年、政権を担っていた藤原四兄弟が天然痘の流行によって相次いで死去し、政権は橘諸兄 に替わり、唐から帰った吉備真備と玄昉を天皇は重用する。740年に不比等の孫・藤原広嗣は左遷された大宰府で兵をおこし、吉備真備と玄昉の更迭を求めた。

干ばつと疫病で平城京が死臭に満ちていたところにさらに内紛が起き、聖武天皇は乱の最中に、突然関東(伊勢国→美濃国)への行幸を始め、平城京に戻らないまま恭仁京(平城京の北15km)へ遷都を行う741年。国分寺の詔は国衙を引き連れた恭仁京で出された。翌年紫香楽離宮(恭仁京の北東30km)の建設工事を担当する「造離宮司」を任命し、743年紫香楽宮において廬舎那仏(大仏)発願の詔が出され鋳造が始まる。

744年天皇は恭仁宮から難波宮への遷都の詔を発し、745年紫香楽宮を新京と宣旨し、平城京に戻る。

平城京には、勅願寺(法興寺、大安寺、薬師寺)だけでなく、興福寺(藤原氏)、喜光寺(土師氏)、紀寺(紀氏)、葛城寺(葛城氏)、佐伯院(佐伯氏)が甍を並べており、すでに仏教の都に相応しい景観を形作っていました。新たな東大寺には、平城京の外京、興福寺の北に東西7町、南北8町の巨大な寺地が用意されました。東の鐘楼から二月堂は山の上の配置となりました。

国分寺(742年~)、東大寺(758年竣工)の建立は、国庫予算の半分を投入したもので、民は疫病で疲弊している上に、さらに税金のとりたてでは民はやっていけないと、大宝律令(701年)、養老律令(757年)を作っておきながら、743年に墾田永年私財法を聖武天皇は出し、律令制度の根幹である税の徴収方法を早々に否定します。

新薬師寺とは

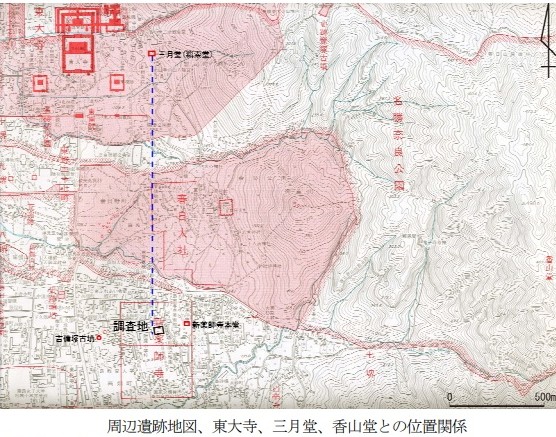

浅野清(1905 – 1991)先生をもってしても、1973年の本では、新薬師寺がどこに創建されたのかを示されていません。

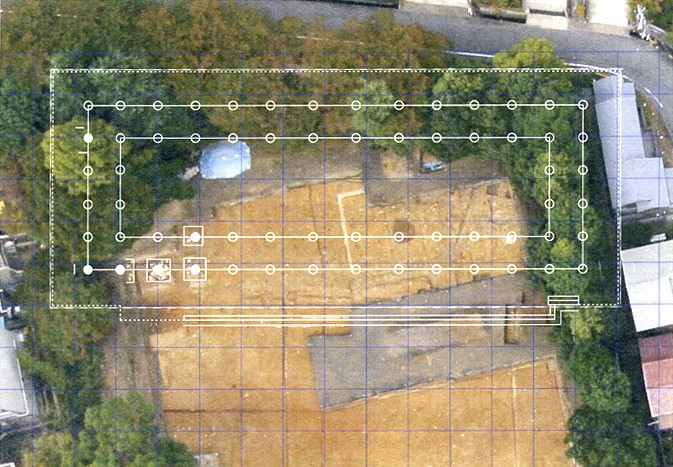

2008年(平成20年)、奈良教育大学の校舎改築に伴う発掘調査が行われ、同大学構内で新薬師寺金堂跡とみられる大型建物跡が検出されました。現在の新薬師寺は、従来より「子院」であろうと言われてきたことが、これではっきりしました。

東側から見る。囲いで「子院」を明示しています。十二神将に天平の文字があり、東大寺の塑像よりは新しい様式のようですが、新薬師寺の大伽藍と共に現・新薬師寺はあったのでしょう。

寺のパンフから

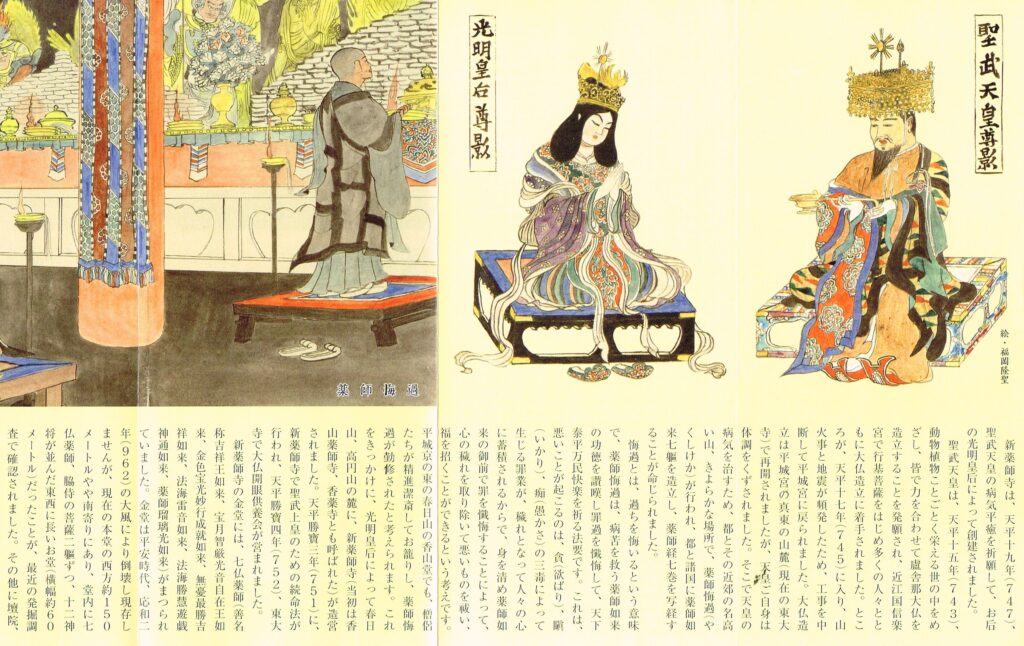

創建の正確な時期や事情については正史に記載がありません。パンフは、平安時代末期成立の『東大寺要録』によります。ここでは、新薬師寺は東大寺の末寺とされ、天平19年(747年)、光明皇后が夫聖武天皇の病気平癒のため新薬師寺を建て、七仏薬師像を造ったとあります。

『続日本書紀』によると、天平17年(745年)9月には聖武の病気平癒のため、京師と畿内の諸寺に薬師悔過(けか)法要の実施を命じ、また諸国に「薬師仏像七躯高六尺三寸(19」㎝)」の造立を命じていますが、この時は同時に、東大寺を作り、地方には国分寺・国分尼寺の建設を命じていますので、諸国に作る力なく、七仏薬師像を祀るのは平城京の外京のここだけとなった事と、光明皇后の聖武天皇の為だけの発意「新」薬師寺である事が、東大寺の末寺とされ、正史に乗らなかったのではないでしょうか。

宝亀11年(780年)の落雷で西塔が焼失しいくつかの堂宇が延焼、応和2年(962年)に台風で金堂以下の主要堂宇が倒壊すると、南都の諸寺と同様に元に戻ることはなかったのでした。

正倉院にある奈良時代の絵図『東大寺山堺四至図』では、重層の大仏殿を幅3間で書いていて、新薬師寺は単層の7間で書いています。新薬師寺金堂の遺跡では、間口13間となっており、巨大な大仏のための東大寺図の省略からして、七体の薬師如来がズラリと並んでいたと想定できます。

奈良時代の金堂、講堂の大きさを表にしてあります。学問寺であり、学僧が集団で寝起きし、食事をして、講堂で講義を受けるのですから、金堂より講堂が大きかったのですが、裳階を入れても、この13間の間口を持つ建物はありません。皇后の聖武天皇への思いが伝わる大きさです。

治承4年(1180年)の平重衡の兵火で、東大寺、興福寺は主要伽藍を焼失したのですが、新薬師寺は離れており残りました。鎌倉時代には華厳宗中興の祖である明恵が一時入寺し復興に努め、現存する本堂以外の主要建物は鎌倉時代に作られたものです。

私の写真から

関野貞の「原形に復元」

日本建築史の開拓は伊藤忠太(1867~1954)、関野貞(1868~1935)の両氏によってされました。伊藤は法隆寺の実測を行い、1893年(明治26年)「法隆寺建築論」を発表し、古社寺保存法を草案し、1897年に公布されます。1898年には東亜の建築の系統まで言及し、公刊し、翌年99年に帝国大学工科大学(97年に彼はArchitectureの訳を造家から建築に変えました)の助教授となります。

越後高田出身の関野は、1895年に造家学科を卒業し、特別保護建築に指定されるとその修理には国庫から補助金が出るとなったので、1896年(明治29年)に伊東忠太の勧めで 内務省技師(奈良県在)となり、奈良の古建築を調査します。

どのような建物を指定し修理を進めるべきかを一人で決めないといけません。時代による建築の特色など皆目わからず、どこにどのような建物が残っているのか見当もつきません。おまけに今と違って交通も不便な時代です。しかし、半年で一応の見通しをつけ、翌年1890年には、新薬師寺本堂と法起寺三重塔の修理工事を始めています。東大寺、法隆寺のような大寺は後回しにして、古くて小さいのから手をつけたのでしょう。彼はこの時平城京・平城宮を発見し、1951年には登呂遺跡の復元もしていますが登呂遺跡の復元は否定され、新たな復元建物が作られています。

1898年(明治31年)には、唐招提寺金堂、薬師寺東塔。99年に、東大寺法華堂。1900年に、室生寺五重塔と、超一流の建物の修理が行われます。5年奈良にいて、1901年に彼が東京に戻ると代わりに土屋純一(1875~1946)が1902年に当麻寺東塔、法輪寺三重塔、法隆寺中門。1905年には唐招提寺講堂の修理を始めます。天沼俊一(1876~1947)に代わり、1907年に室生寺金堂。1910年に栄山寺八角堂。1912年に当麻寺西塔。1915年には法隆寺回廊、経蔵、鐘楼の工事を始めます。明治30年代から大正の前半までの四半世紀で古代建築の半数を修理しました。

1902年に伊藤は中国で雲崗石窟に法隆寺の様式を発見し、関野は韓国にわたり新羅の遺物を調査し、1905年に有名な「法隆寺金堂、塔婆、中門非再建論」を出します。日本書記に書かれている「和銅年間の再建」を様式論、尺度論から否定し、再建論者の歴史学者・貴田貞吉との論争は白熱します。関野が亡くなった1935年の4年後の1939年に法隆寺西院南地下の若草伽藍が発見されて、関野の非再建論は消えました。

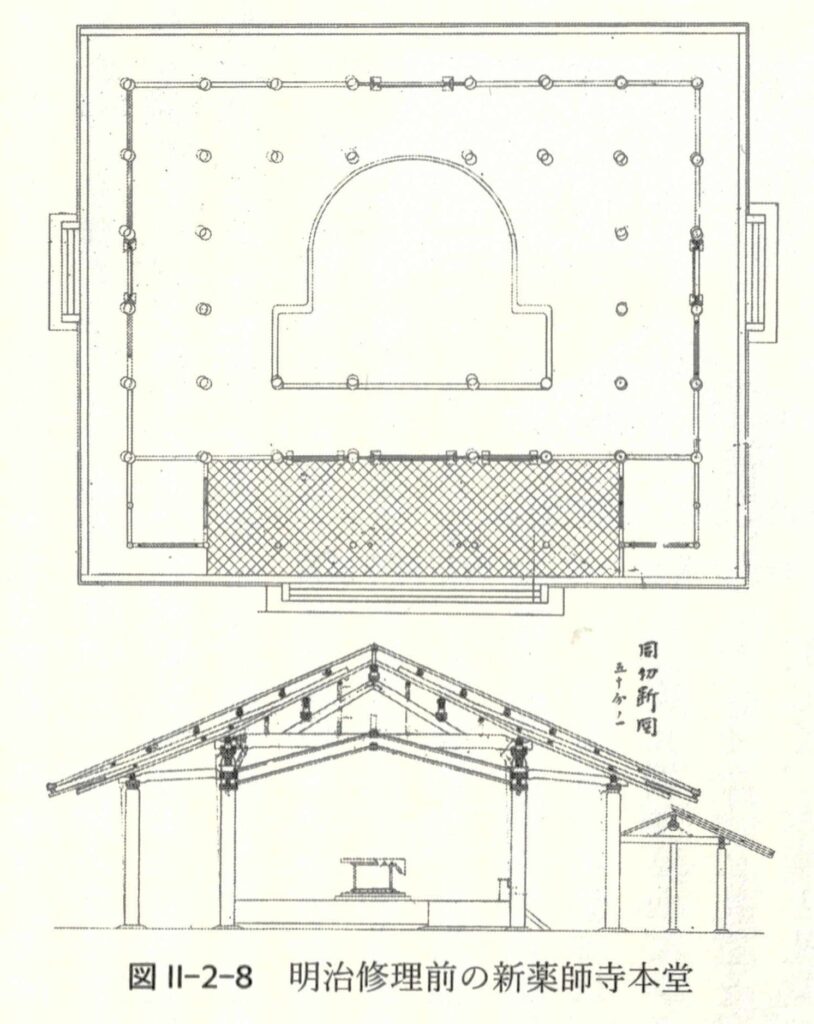

絵葉書になった関野の復元行為

工事の前の写真があります。中興あった鎌倉時代に、本堂は前面に吹き放しの礼堂をつけ、母屋に天井が張られたのですが、関野は古代の「原形に復元」すると、大胆にも鎌倉時代の礼堂と天井を取り去ります。今見る化粧屋根裏のインテリアは関野の「復元」なのでした。しかし、そうなると、果たしてこの建物は薬師如来を本尊する本堂として作られたものかどうか。同じ化粧屋根裏の法隆寺の食堂の姿から、政所として作られた建物を本堂としたのではないかいう説があります。奈良時代に戻すという「原形」とは関野のその時の独断であり、その証拠は解体修理で捨てられてありません。

一気呵成に修繕工事をしており、関野は監督技師として、一人で事務処理や文献調査もしなければならず、今日行われているような古材の技術的綿密な調査はされず、虹梁、繋虹梁はほとんど新しい物に換えてしまっていたのでした。いわゆる腕の良い大工頼みであり、調査記録をして後世に役立てようという着想はありませんでした。古材が失われてはもう調べようがありません。

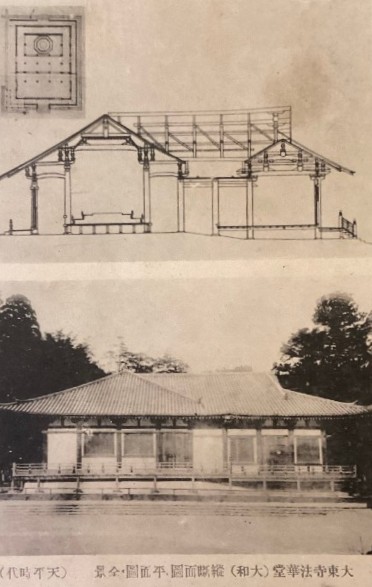

関野の1899年東大寺法華堂の修理は絵葉書になりました。法華堂は「本堂に礼堂が鎌倉時代に増築され、屋根を一体的に覆い、この変わった立面になった。」ですので、「新薬師寺の天井は、本当に鎌倉時代のものであったか。」と、私ならば改めて調べたいところですが、関野が一人で「原形への復元」を決め、古材は捨てられたのでした。

「四天王立像」【国宝】-1024x457.jpg)

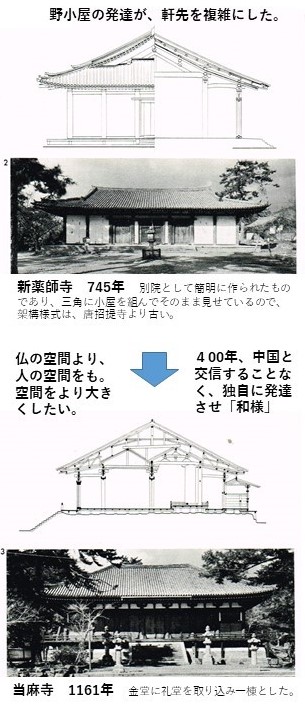

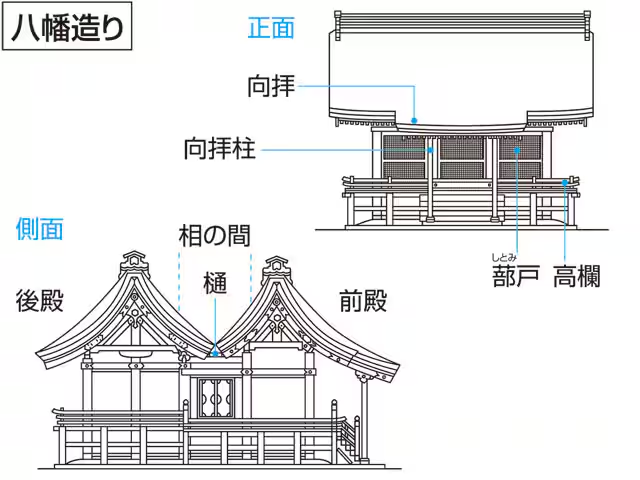

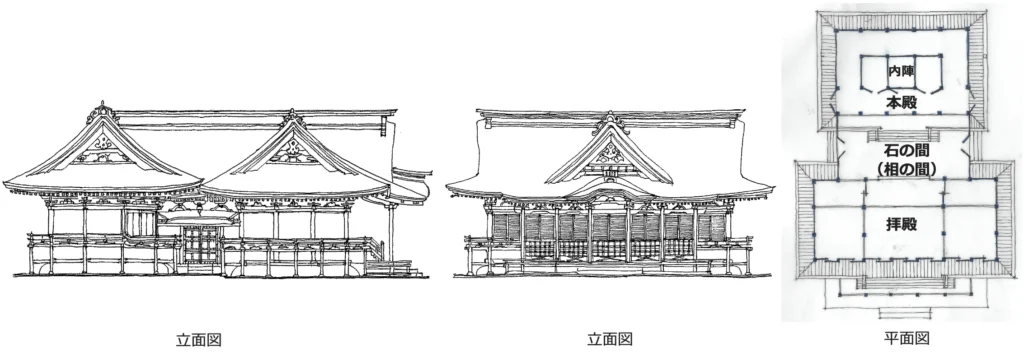

双堂(ならびどう)は、古代建築の奥行きは梁材のスパンで決まるので、奥行きを深くしたく堂を並べたものであり、さらにくっつけて置き、雨は間にトイを置いて一つの建築にする、八幡造の発想は昔からあったと思います。東大寺法華堂も鎌倉時代の増築以前に、孫庇でない建屋が別棟としてくっついていたのかもしれません。

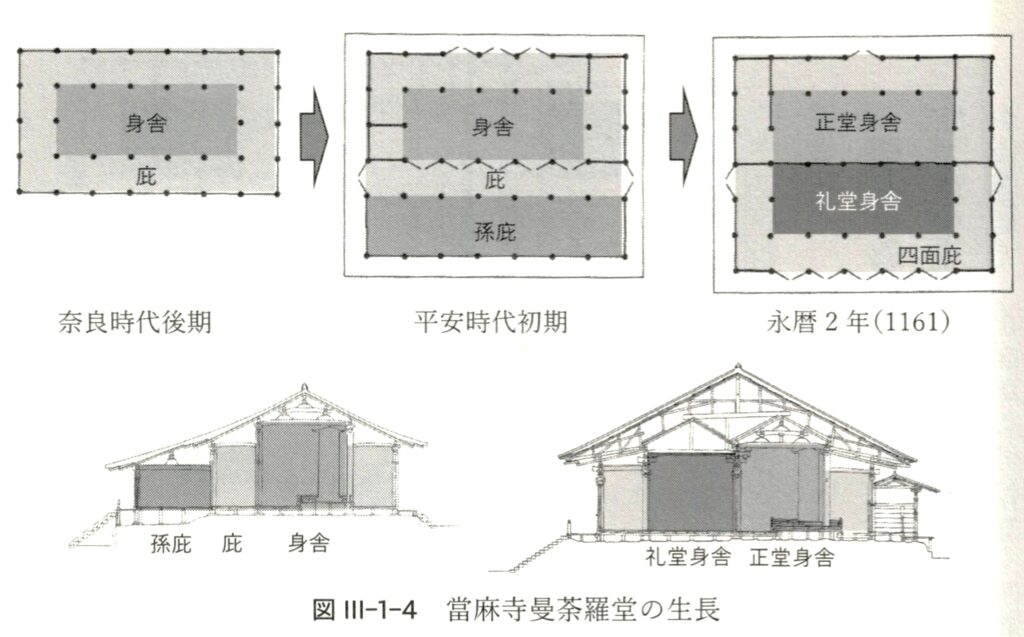

1161年には当麻寺で和小屋が完成していますので、双堂の発展形として、天満宮・東照宮の「相(石)の間造り(権現造)」の萌芽が古代にあったのかもしれません。(福山敏男「石の間」)

建築史の教科書に出てくる「和小屋の完成」「仏の間より人の間重視に」の当麻寺(當麻寺)曼荼羅堂の厨子の置かれた母屋(身舎)の内陣に対して拝殿の外陣(礼堂)の成長を挿入しておきます。奈良盆地の南部の二上山の麓にある當麻寺は葛城周辺に勢力を持っていた當麻氏の氏寺であったと考えられています。奈良時代の後期に、掘立柱桁行7間×梁間4間の切妻造で建てられたのを、その部材を利用して平安時代初期に石建ての寄棟造に変え「當麻曼荼羅堂」として成立しました。参拝者が増え、礼堂を孫庇で作り仏道の平面を大きくします。1161年に、礼堂を母屋に並べ和小屋で大きく包む、7間×6間の規模に成長します。西明寺本堂も母屋をそのままに仏堂を前後に延ばしているので、古材をできるだけ使うという経済的な理由もありましょうが、仏の間をそのまま残したいという思いがあったのだと思います。今なら、バッサリ壊して建て替えですが、伝統木軸構造の建屋は古材をこのように再利用してきました。

「復原と復元」 浅野清から

浅野 清(あさの きよし、1905~ 1991)は、名古屋市出身の建築学者です。1926年名古屋高等工業学校建築科を卒業。1934年法隆寺国宝保存工事事務所技手、後に所長となり、法隆寺建築物の復元、修理に尽力しました。

浅野清の「解体修理における復元的研究」 1977年3月日本の建築古代Ⅰ 概説より以下に抜粋します。

古社寺保存法が昭和4年に国宝保存法に改められて、保存対象も古社寺の枠に限定されることなく拡大された。その中で法隆寺の多数の指定建物の修理がいまだ進捗していなく、国の予算で昭和9年から10年で行うとされた。実際は、戦争を挟んで金堂火災があり、21年がかかったが、この成果が、修理技術の世代交代の時期にさしかかっことも見逃せない。

明治29年に奈良県技師として赴任した関野貞(1868-1935)は、優れた大工に頼むしかなかったが、学校出身者が工事を担当する(浅野自身の事)ようになり、建物それ自体があらためて研究対象とされるにおよんで自体は一変したのである。

解体修理の際の「復元調査」の精度が著しく高まった。古建築は修理毎に大小の改造を受け、原形を損じていることが常であると言ってよいが、それらを修理中に発見された資料に基づいて原形に復元することは従来から行われていた。(ex.関野の新薬師寺)

しかし、古代建築の場合は修理(ex.源頼朝、徳川秀忠)が幾回も重ねられていて、復元資料も複雑に絡み合っている事と、類似建物が無くて類推できない点に難関があった。それを正確に解きほぐすには、各修理の過程を建物に残された仕事の痕跡(物が当たって圧しつけられた痕とか、物を取りつけた釘穴など)を頼りに丹念に前後関係をたどり、建物内に廃物利用されていた旧材も同じ方法によって、いつの修理の際どのように用途を変えさせられてきたかを逐一見極めていく必要があり、単なる直観では解決不能であることがわかった。当然「復元調査」は、修理が1回にとどまるような単純な場合の幾層倍も手間取った。

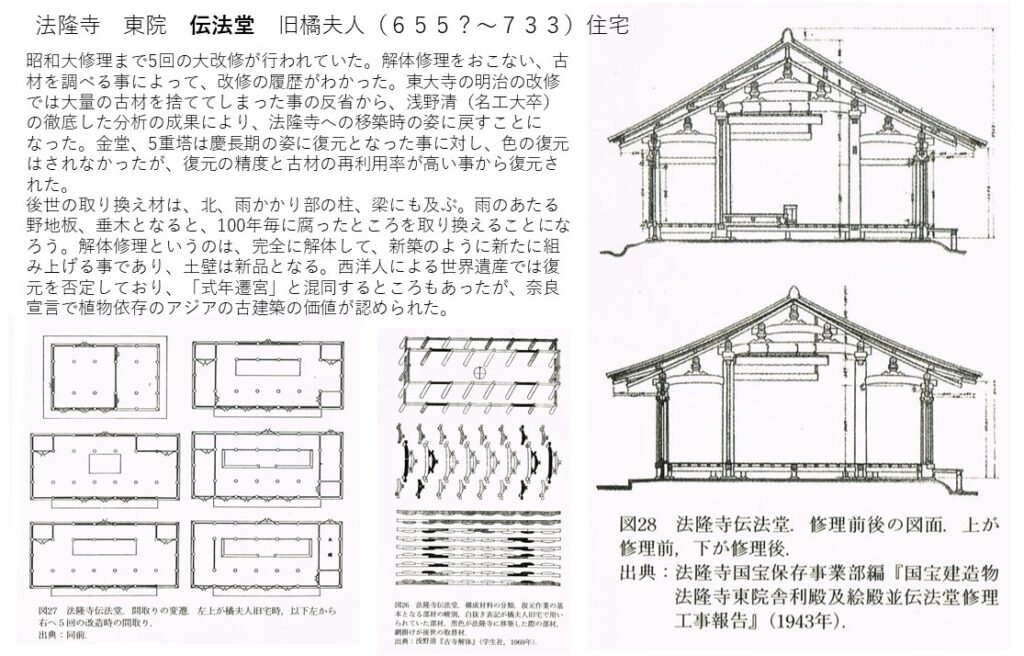

しかし、この方法で、講堂、伝法堂、五重塔及び金堂では原形と中間修理の経過を明らかにすることができ、厳密な復元修理に成功して、建物の真価が明らかにされたし、伝法堂ではその移築前の前身建物であった貴族邸宅(聖武天皇夫人・橘古奈可智とする説が有力)の原形をも復元することができた。またこうした調査の結果、古代建築の構造手法そのものも、後世のものと峻別されて、初めて明確にされたのである。(復元的研究)

以上の調査方法の開拓は以後の建造物修理における調査の精度を高める事にもなったが、さらに建造物に這うブツ利用されていた古材のみから、その古材の属する建物の原形をある程度復元することにも道を開いた。特に、奈良の元興寺極楽坊禅室や本堂(ともに鎌倉時代)に利用されていた古材から、奈良時代の元興大房の間取り(僧の宿舎)や構造まで復元することができた。

法隆寺の東室、妻室、綱封蔵は、後世の改修があまりにはなただしかったので、文化財指定も受けていなかったのだが、復元的研究の成果を踏まえ、復元修理した結果、古代建築が再現され、東室と綱封蔵は国宝に格上げされた。

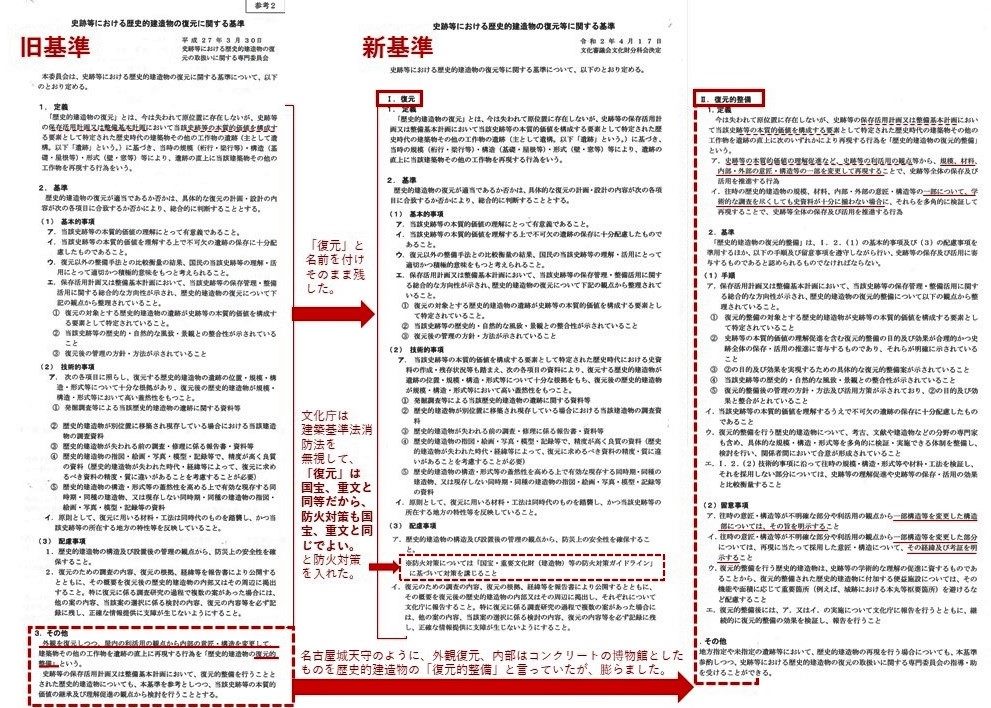

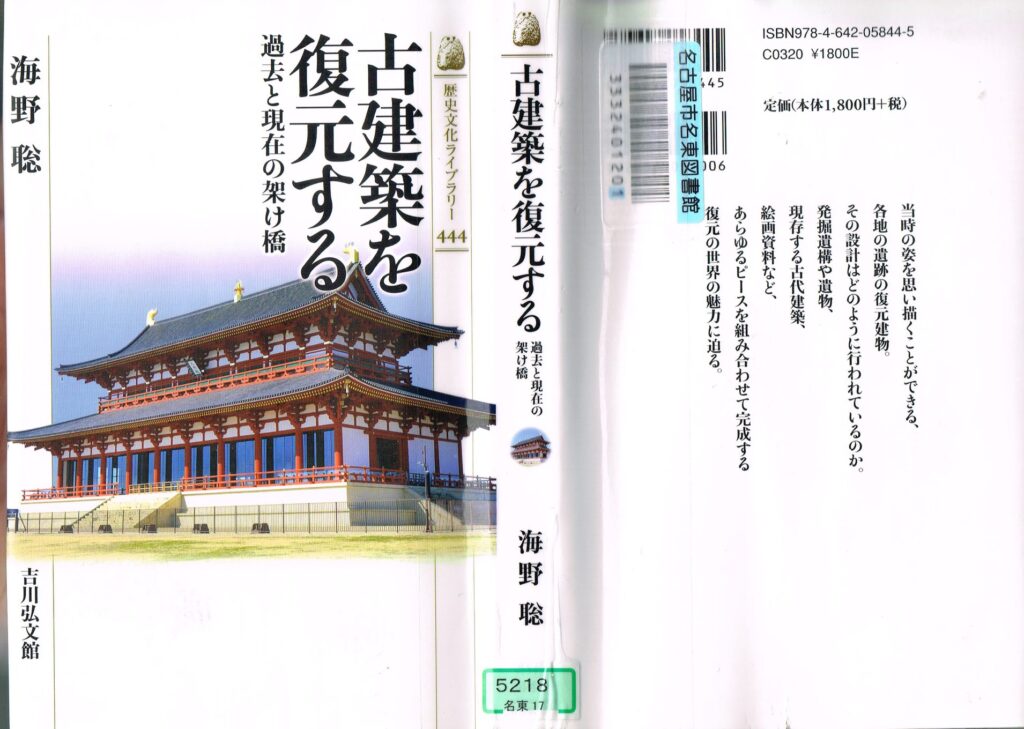

東大准教授・海野聡 著「古建築を復元する」2017年3月古川弘文館 刊 においては、解体修理によって発見されたことから、原形に戻すということで「復原」を使うのみと定義しています。柱のほぞ穴、垂木のひっかけ穴、古材の流用を見て、あーだこーだと検討し「復原」はこうだと工事修理報告書に記載してあります。それに対して「復元」は、失われたもの、例えば建物や遺跡などが完全に無くなってしまった場合に、資料や記録に基づいて「復元的研究」を行い、かつての姿を推測して新たに作り出すことを指しています。

関野時代では、技師の直感だけで「原形に復元」でしたが、浅野時代になると「復元調査」「復元的研究」がされ、「原形」が多くの学者の間で「判明された」として「復原」なのでした。しかし、素人には「復元的研究」の内容が理解できません。「復元」と「復原」は、どちらも「元の状態に戻す」という意味で使われている以上、海野聡の「古建築を復元する」の言葉の使い分けなどわかるものではありません。実際に目の前に「原形」はないのですから、「こうであっただろう」の角度が高いというだけで「原形に復元」というのでは、後世に判断をゆだねる部分を消しており不遜です。私は全てを「復元」と言うのが正しいと思います。

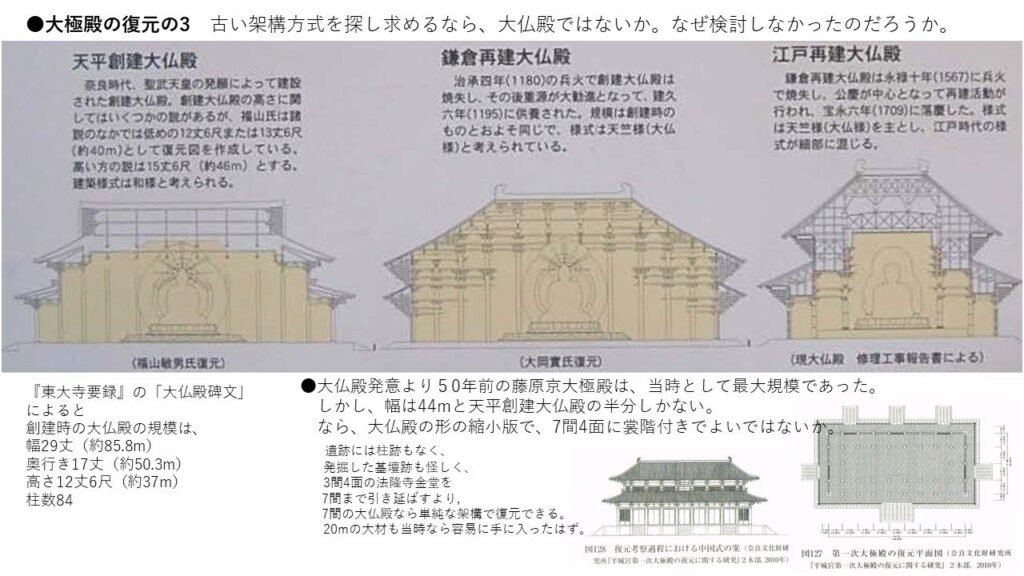

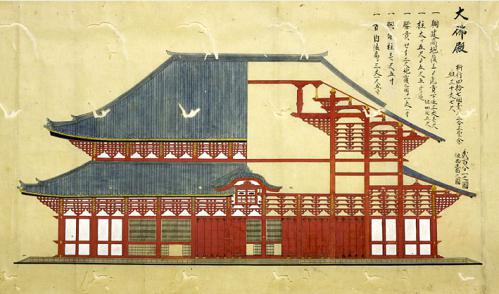

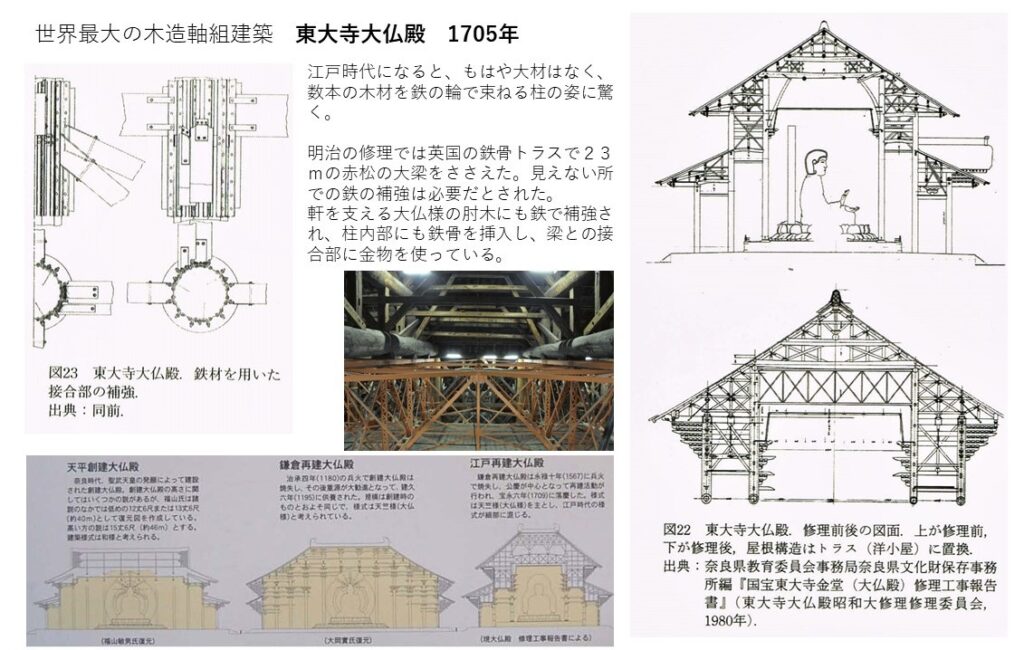

復元的研究の成果の1例 東大寺の大仏殿

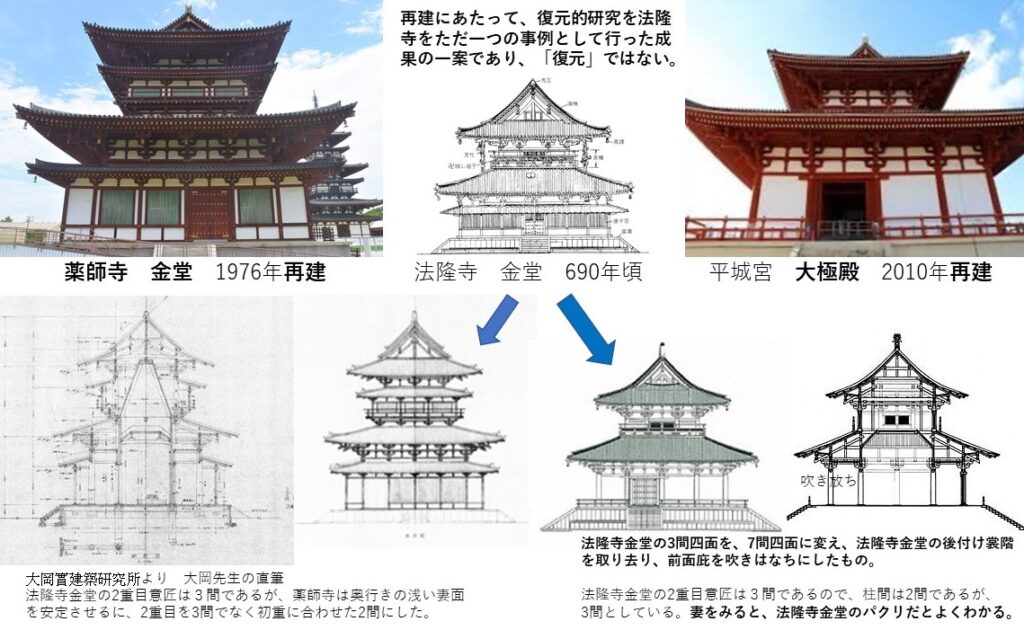

古文書の書き込みから形を復元して以下に歴代の大仏殿を描いています。鎌倉再建大仏の絵は、大岡實(1900~1987)氏の「復元」図です。大岡氏は、薬師寺の金堂を基壇だけから復元し、1976年に内部にコンクリート庫を抱いた木造の金堂を史跡の上に再建しました。

最初のは1596年(慶長1年)慶長伏見地震により倒壊の後、豊臣秀頼により再建される。礎石をそのまま利用とあるので、平面規模は同じだが、屏風絵をみると裳階の出が違う。1798年(寛政10年)落雷による火災で焼失。全高:約49m、全幅:南北約88m、東西約54m

全高:49,1 m、全幅:57.5m、奥行き50.5mと、方広寺より小さい

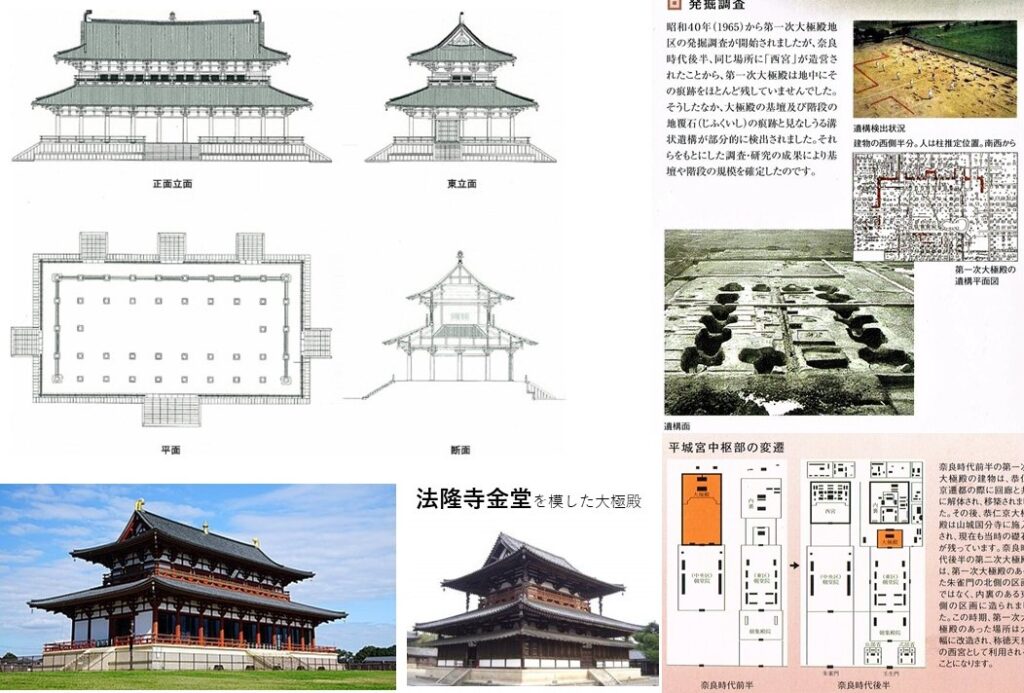

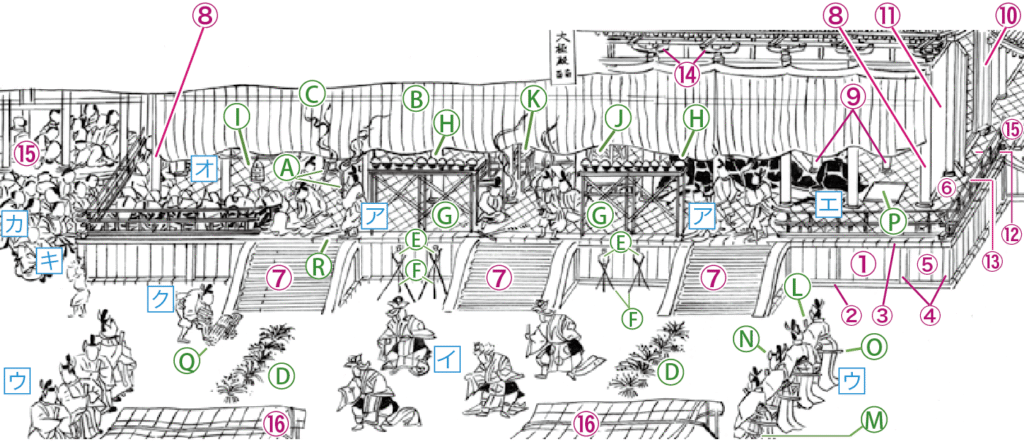

復元的研究の成果の2例 平城宮の大極殿

薬師寺金堂と同様に、平城宮大極殿の跡には基壇しかなく、柱の礎石すらもありませんでした。これでは上部にどのような建物が建っていたかわかるわけなく、上図のように、大仏殿と同様な方形屋根、裳階付きであるかもしれないと、その復元図も書かれています。興福寺金堂が再建されましたが、それと同じ形です。

私は、伊藤忠太先生が言われた「最上級は寄棟屋根」を単に信じるだけでなく、出来上がった興福寺金堂を実際見て「最上級は寄棟屋根」と思いました。入母屋で復元した根拠は「12世紀の絵巻物の中に大極殿の端が書かれている」という、全く不確かなものでしかありません。残っている建物では、寄棟の唐招提寺金堂より入母屋の法隆寺金堂が古いからでしか、この建設され形の根拠はないと思います。

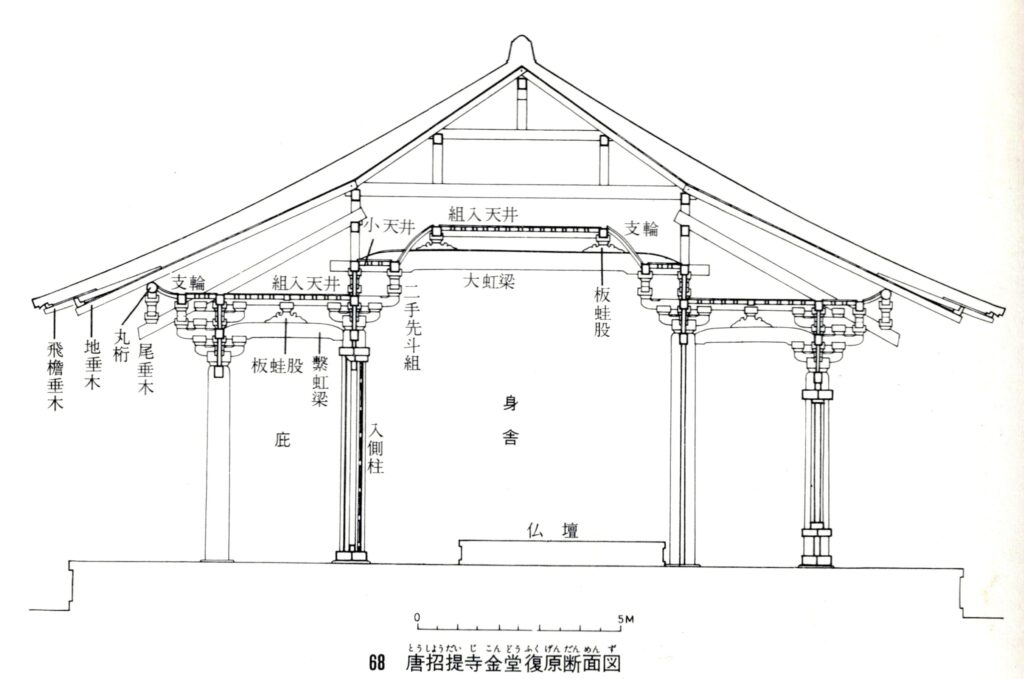

今に繋がる和風となると、雲崗石窟の法隆寺金堂でなく唐招提寺金堂ですので、唐招提寺を基にしてその重層化も試みたのですが、梁がもたないからと法隆寺の架構にしています。しかし、人形、卍に、あの持ち出しの斗と肘木は、和風でないので採用せず、薬師寺東塔を模しています。

このように、史跡の上に建てたのは薬師寺金堂と同様に法隆寺金堂を元に拡大した大極殿でした。史跡の上に「復元」とはウソなのです。そんな根拠などどこにもありません。実際「推定された復元案」を再建するのに、あれもあるこれもあると複数の案があってはダメですので、新築するには一つの案に決めきれる強力な設計者がいります。学者によるまっとうな学問では建設に至りません。

考古学は関野貞の登呂遺跡復元以来、柱の穴だけで復元をしてしまいますが、根拠がない「復元」は、後の発見・研究により否定されるので模型にとどめおくべきだ。というのが海野さんが出現する前の建築学会の考えです。柱の跡からだけで、30年かけどのように復元を考えてきたかを海野さんが南門横の楼で示しています。間違っていると指摘する資料が私にあるはずはないですが、「復元的研究」の一つの成果であって、これを史跡の上の建設して「復元」と言ってはいけないと思います。

朱塗り、緑瓦、金の鴟尾と書かれているが、年中行事絵巻は白黒の摸本しか残されておらず、どうして色が断定できるのか。大極殿は、この絵だと伊藤忠太が平安神宮で復元したように単層であり、平城宮に立つ重層とは違う。斗供が扉と接する絵は入母屋でもありえない。作画の主旨は、行事の派手さを描いたものであり、これが建築の姿を残したとは思えない。

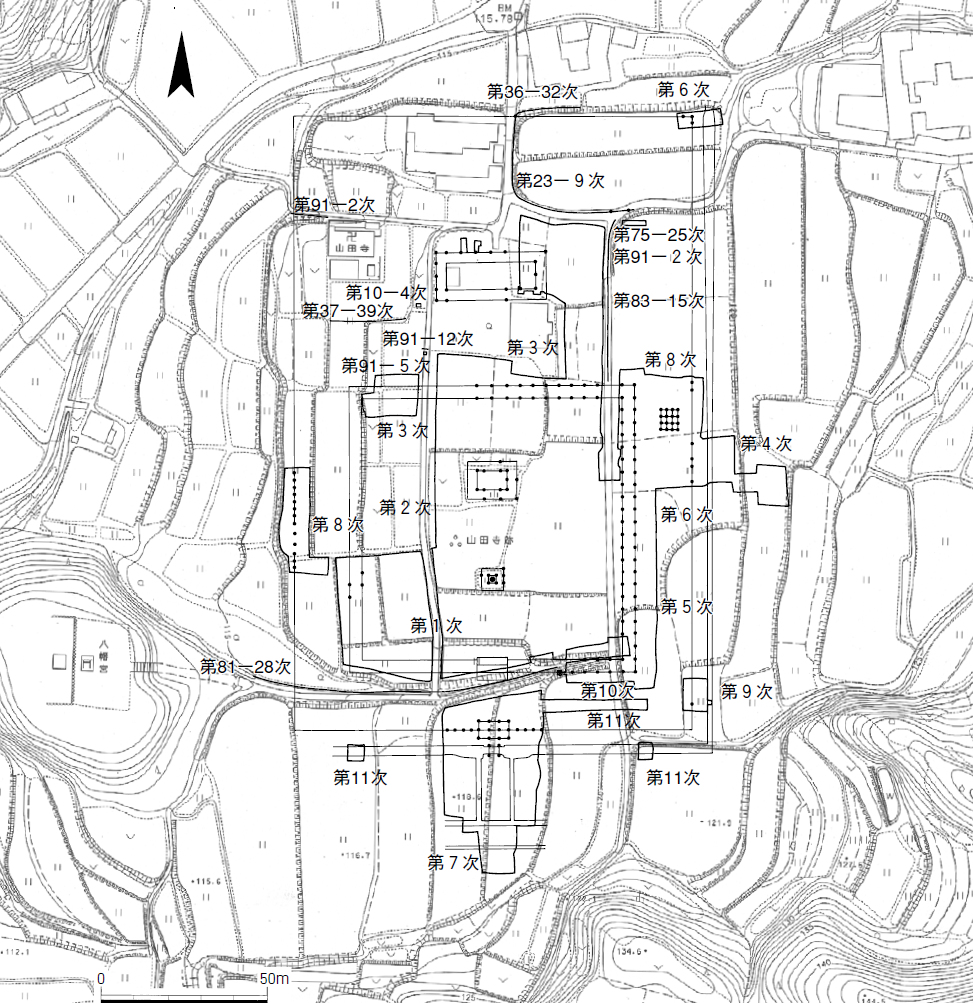

復元的研究の成果の3例 山田寺の回廊

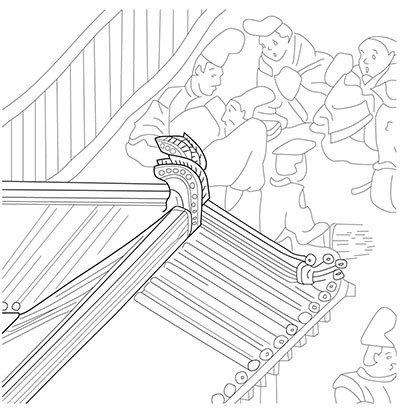

蘇我倉山田石川麻呂の発願により7世紀半ばに建て始められ、石川麻呂の自害(649年)の後に完成したのですが、天武天皇7年(678年)「丈六仏像を鋳造」とあるその仏頭だけが興福寺に残った、幻の寺でした。1982年に土砂で埋まった回廊が発掘され大騒ぎになりました。連子窓だけでなく、柱、大斗、肘木もあり、50年後に作られた法隆寺回廊を範として、奈良文化財研究所に原寸復元されています。

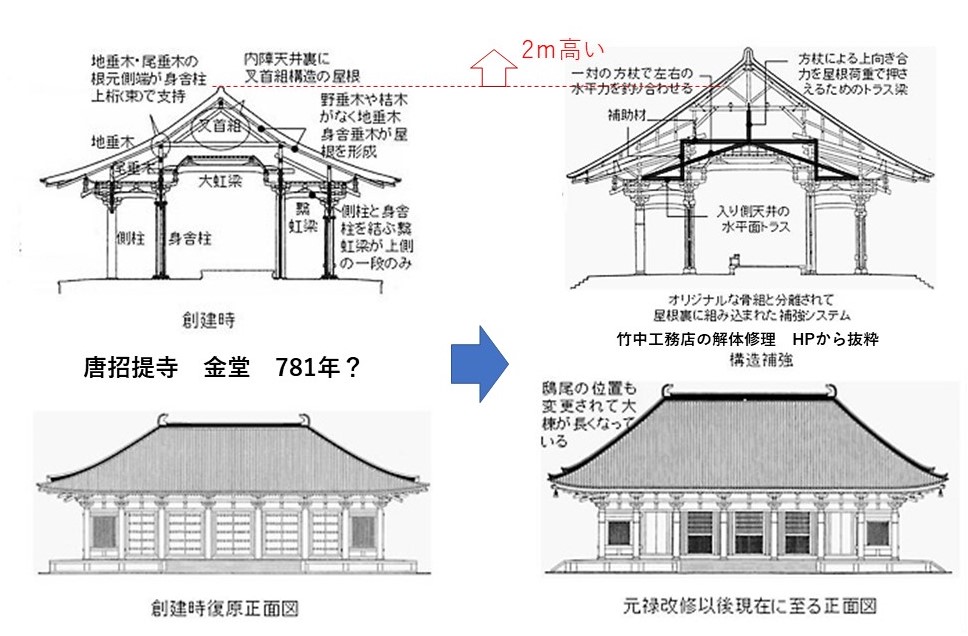

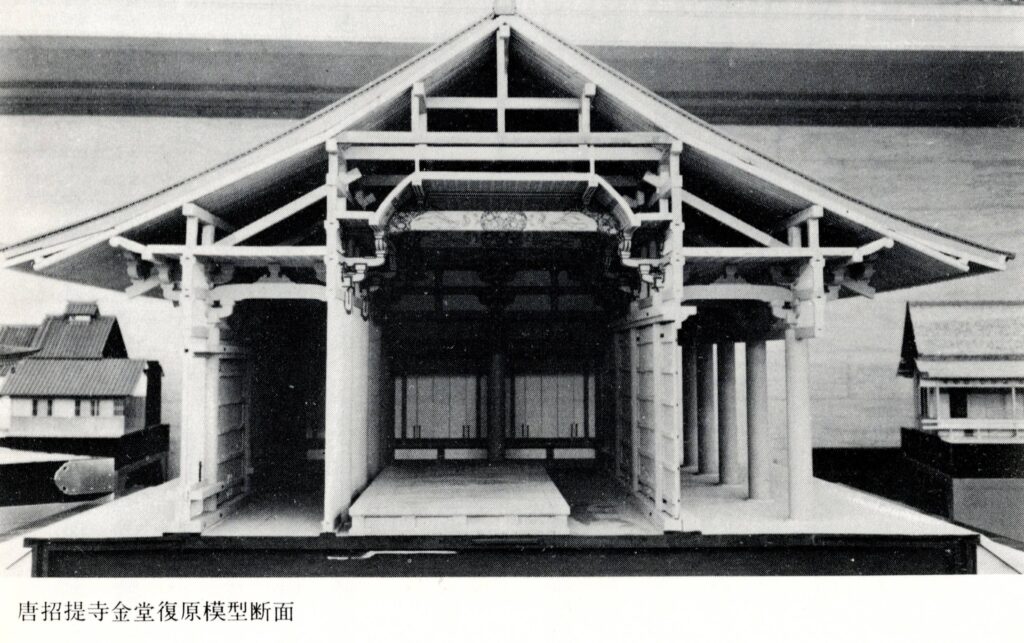

復元的研究の成果の4例 唐招提寺金堂

明治の解体修理(1905年)から100年を経て、平成の解体修理(2000年~2009年)を行いました。鎌倉時代に、屋根の大改造をしていたのはわかっていたのですが、創建から400年を経て700年間この姿でしたので、関野流に「原形に復元」することはなく、明治の修理では西洋トラス梁を入れて、内に柱が倒れるのを突っ張る補強をしましたが、今回はオリジナルな骨組みと分離した補強システムを入れています。

天沼俊一(1876~1947)が行った明治の修理での「復元的研究」成果は模型になっていますが、小屋組みをみると、和小屋です。上図では扠首です。棟木と母屋を受けるには、あとは、東大寺転害門・法隆寺食堂の二重虹梁蟇股なのですが、建築価値が低い回廊での架構方法=扠首が、当時一番簡便な方法だったのでしょう。今ならば、太い木材は高価で大変ですが。いずれにしても、和小屋の発生はもっと遅かったという事でした。

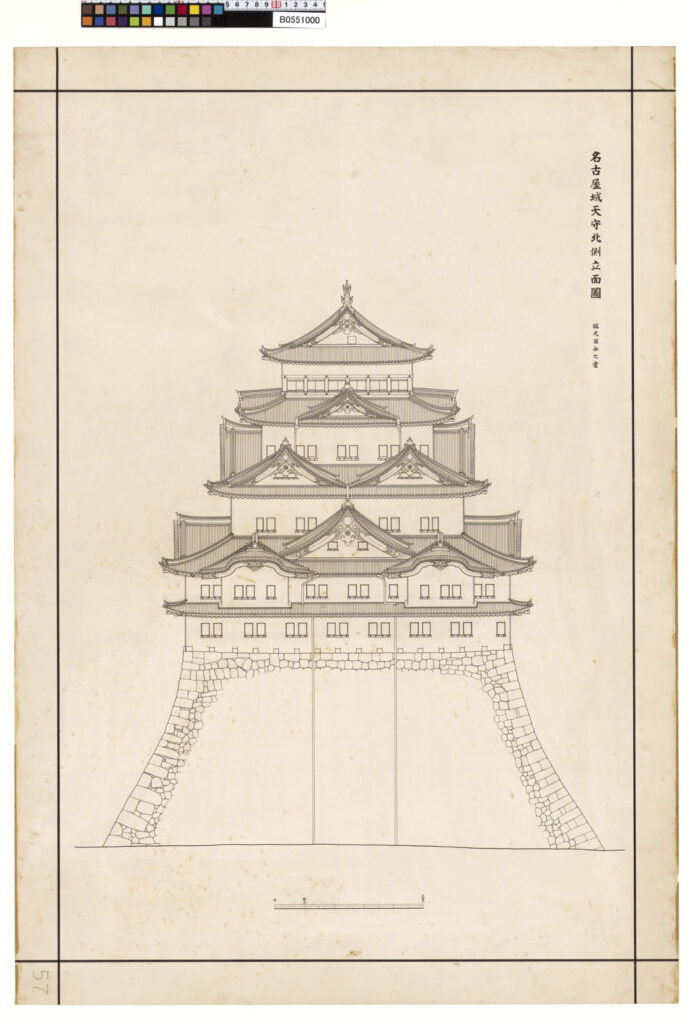

城戸久の城の復元から、森蘊、内藤昌の「復元的研究」

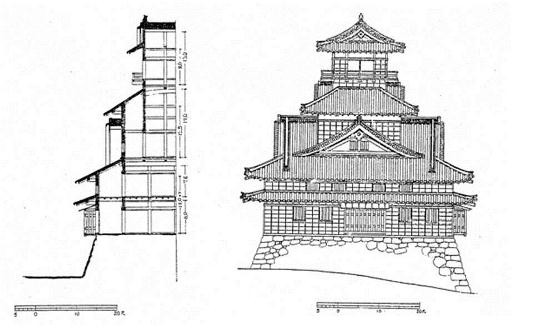

奈良文化財研究所を中心に「復元」を見てきましたが、「お城博士」城戸久(1908~1979)先生がコンクリート造で、吉田城天守(1954年)岐阜城天守(1956年)名古屋城天守、岡崎城天守(1959年)小牧城(1967年)を復元しています。

私の名古屋工業大学の恩師・内藤昌(1932~2012)先生を、城戸教授は、1963年に東工大・藤岡通夫(1908~1988)研究室助手から、竹島卓一(1901~1992)教授退官の後釜として助教授に呼んでいますので、城戸先生は私の師匠筋にあたります。お酒の好きなまっすぐな先生でした。城戸先生の城に関する論考は内藤研究室の先輩から私は間接的に伺っています。

天守台石垣をそのまま使っており、コンクリート基礎の為に、積みなおしているはずだが、その記録は残されていない、

と岐阜市は書くが、この古文書とは、当然信長の城でなく、徳川幕藩体制下の加納城であり、さらに丸岡城、犬山城を参考にした城戸先生の独自の設計である。これを模擬天守と呼ぶ。

山頂には館があったとは古文書「信長公記」にあるが、天守の造形は信長が安土に1579年に作るまでない。

建築史の世界では、石垣は普請であって作事でなく、このように省略される。

家康、権現様の小牧長久手の戦いの遺跡として江戸時代は立ち入り禁止であったが、好事家が購入し「城を作りたい」とあり、城戸先生は「秀吉の聚楽第」を屏風から想像して設計した。信長は4年間ここから美濃国を狙っていたが、ここに城、ましてや天守あったとは妄想でしかない。城戸先生はコンクリート造のお寺の設計の延長で気楽にデザインしており、内部はコンクリート打ち放しであった。寄付された小牧市は石積みを復元して、「信長の城」で売りだしている。

内藤先生は、藤岡先生の和歌山城(1958年)、熊本城(1960年)、岩国城(1962年)の復元を藤岡研究室で作図していましたので、昭和30年代に「戦後復興の町のシンボル」として作られた「模擬天守」の社会動向をよくご存じでした。町のシンボルの再現は町を元気にしました。藤岡先生の他の小倉城、小田原城(1960年)、中津城(1964年)、大多喜城(1975年)、長浜城(1982年)福知山城(1986年)の設計について、当然「復元的研究」とは内藤先生は位置付けていません。展望台、歴史館として「外観が天守風」を建設するのです。現代の法の安全に合わせ鉄筋コンクリート造としました。

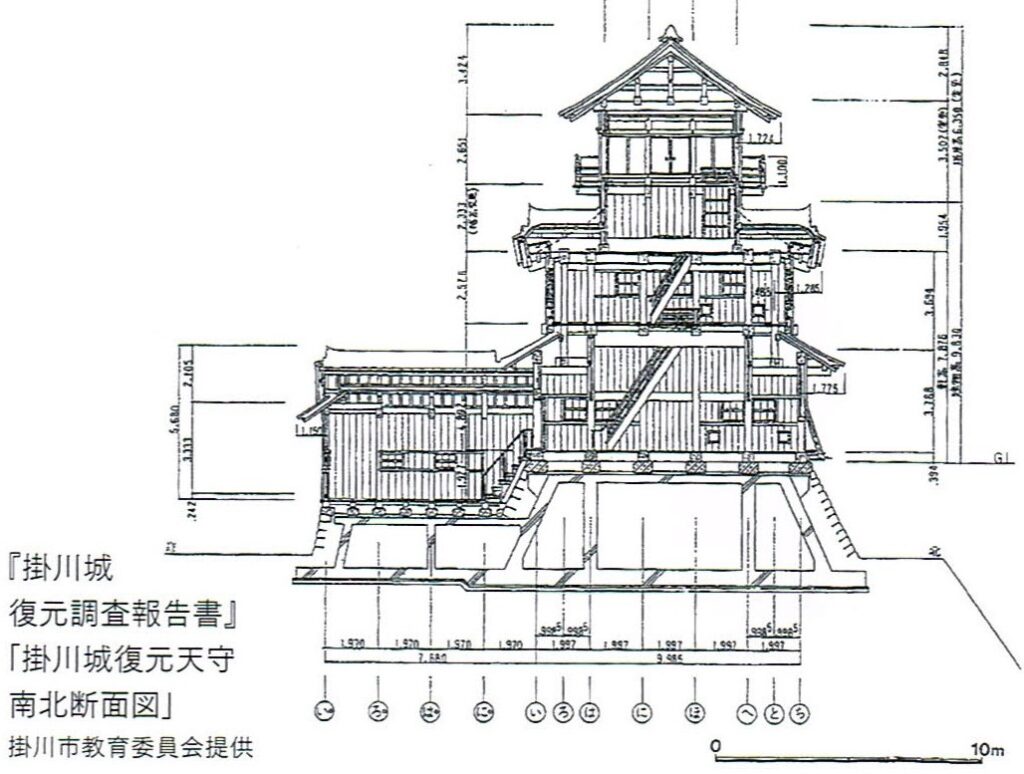

昭和40年代になると、文化庁はコンクリート造では基礎、杭が史跡破壊になるので、史跡の上の復元は木造に限定します。しかしながら、古写真を基にしての外観復元も、遺跡(天守台)がはっきりしていないと、宮上茂隆氏(1940~1998)の掛川城天守(1995年)のように、たとえ木造で復元しても、そのコンクリート基礎が史跡破壊をしてしまいます。

模擬天守はさておき、空襲で燃える前の実測図は名古屋城と岡山城しかないのですが、史跡の測量と古写真で「外観復元」がされてきました。一方、奈良文化財研究所・浅野清先生による古建築の「復元」は、解体修理による古材の加工跡と、文献による「復元的研究」による、かっては厳しいものでしたが、「薬師寺伽藍の復元」を契機にして、「平城宮大極殿の復元」「古写真による首里城の復元」が史跡の上に建設されるようになると、天守の遺跡の上の「外観復元は当然あり」というムードになります。

そして、城戸先生の岐阜城の復元、藤岡先生の岩国城、福知山城の復元は、当然「模擬天守」なのですが、その復元への思考においては「大岡先生の薬師寺金堂の復元」「平城宮の復元」と差はありませんので、「解体修理による古材の加工跡」という実証するものがなにもなくても、城戸先生、藤岡先生の「模擬天守」のごとく、海野さんのような建築史家が古建築を「復元」してしまうことになりました。模型で「復元」なら史跡破壊にはなりませんが、原寸で史跡の上に建ててしまうとなると、これは史跡破壊になります。

「”怪しくても”という部分が素人、マスコミに分かるはずなく、<史跡の上の復元>は日本の文化破壊になっている。」と私は考えて、この章を書いています。

森蘊の「復元的研究」

浅野清と同じ年の森蘊(1905~1988)先生は1952年(47歳)に勇躍、奈良国立文化財研究所に席を得ます。同年、浅野清も奈良学芸大学助教授および奈良国立文化財研究所研究員を併任します。浅野清の古建築の研究と同様に森先生は1954年に「修学院離宮の復元的研究」をまとめられ、1967年(62歳)に退官するまで、庭の測量を自ら行い、それを「奈良を測る」にまとめられました

古文書を探り、遺跡を測ってこそ「復元」作業が可能になると、「復元的研究」を進められ、実際、平城宮、毛越寺では日本庭園の「復元」をしています。

浅野清は「復原」「復元」の違いにこだわるも「復元的研究」には至りませんでした。浅野清による古建築の「復元」は、解体修理による古材の加工跡と、文献による「復元的研究」による厳しいものでしたので、証拠の無い「復元」はありえなかったのでした。

しかし、森の古代庭園の実測では植栽測量はありえません。石組と違い、植物の成長は激しく庭の造形を簡単に壊してしまっています。それでも森は日本庭園の「復元」を行います。ここが浅野清の建築の復元と違うところです。茶道においての茶室、茶庭は「写し」が貴ばれる世界が伝統的にあり、森先生が日本庭園を復元しても、建築の復元をされた大岡先生が、同業から「おかしい、こっちの案ダヨ。」と叩かれたようなことはありませんでした。

森先生は修学院離宮の復元をするために「修学院離宮の復元的研究」をしたわけではありませんが、小堀遠州よろしく、彼の植栽のイメージを「復元的研究」に付加して、作庭家として活躍します。ウイキぺデイアより、彼の主な作品を転載します。

・遍照院庭園(福岡県久留米市寺町、1960年) – 月星化成寄贈財団法人高山彦九郎史跡顕彰会が管理。

・唐招提寺「僧坊の庭」移設(奈良市、1969年) – 京都・妙蓮寺の「十六羅漢遊行の庭」を移築。

・浄瑠璃寺庭園(京都府木津川市 1975年)

・延命寺庭園(大阪府河内長野市)

・郡山城跡市民文化会館庭園(奈良県大和郡山市) – 古川三盛らと。

・矢田寺大門坊の一如庵露地(奈良県大和郡山市) – 小山潔が施工。

・永井家御茶屋「玄禄」の改築とその庭(愛知県豊橋市、1958年)

・今西家庭園(奈良県橿原市今井町)

・橿原神宮文華殿庭園(奈良県橿原市久米町)

・柳生陣屋跡公園整備調査・設計(奈良市柳生町)

・紫式部公園庭園設計(福井県越前市東千福町)

・久留米市立荘島小学校坪庭(福岡県久留米市)

・南宗寺庭園修理復元(大阪府堺市)

・櫻井寺庭園(奈良県五條市) – 石柱、天誅組本陣跡の石柱揮毫は中村素堂による。

・海眼寺庭園(京都府福知山市、1969年)

・大阪万博日本館内日本庭園作庭(大阪府 1970年)

・和歌山城紅葉渓庭園整備基本計画(和歌山市、1969年)

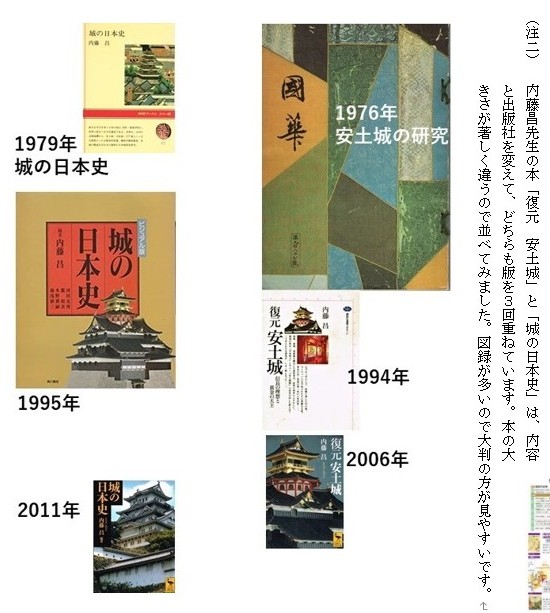

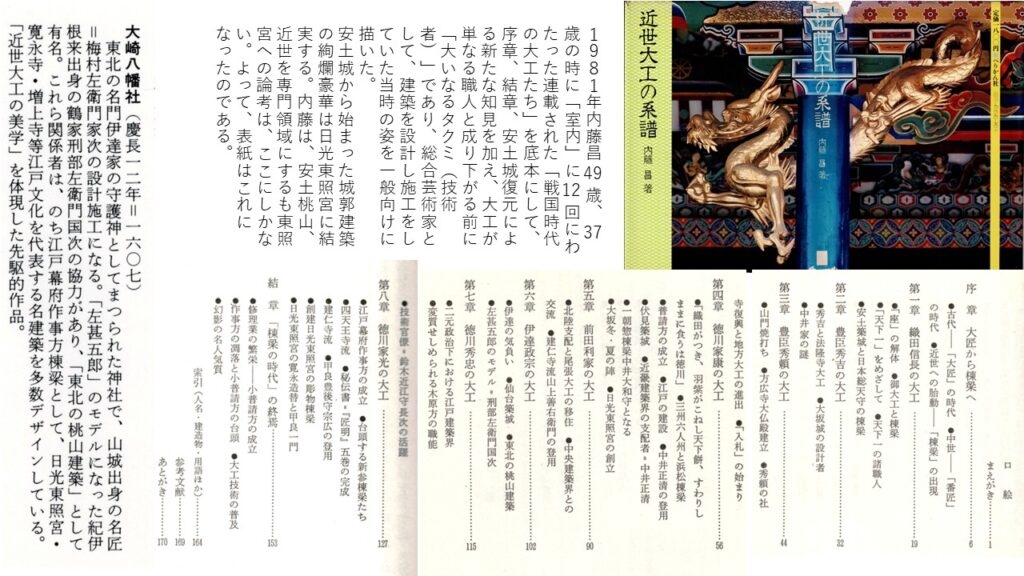

内藤昌の「復元的研究」

御本のタイトルは「復元 安土城」ですが、私は内藤先生より「これは、復元的研究である。」と伺っています。「復元・建設したいがための研究」ではありません。「復元という研究方法」なのです。

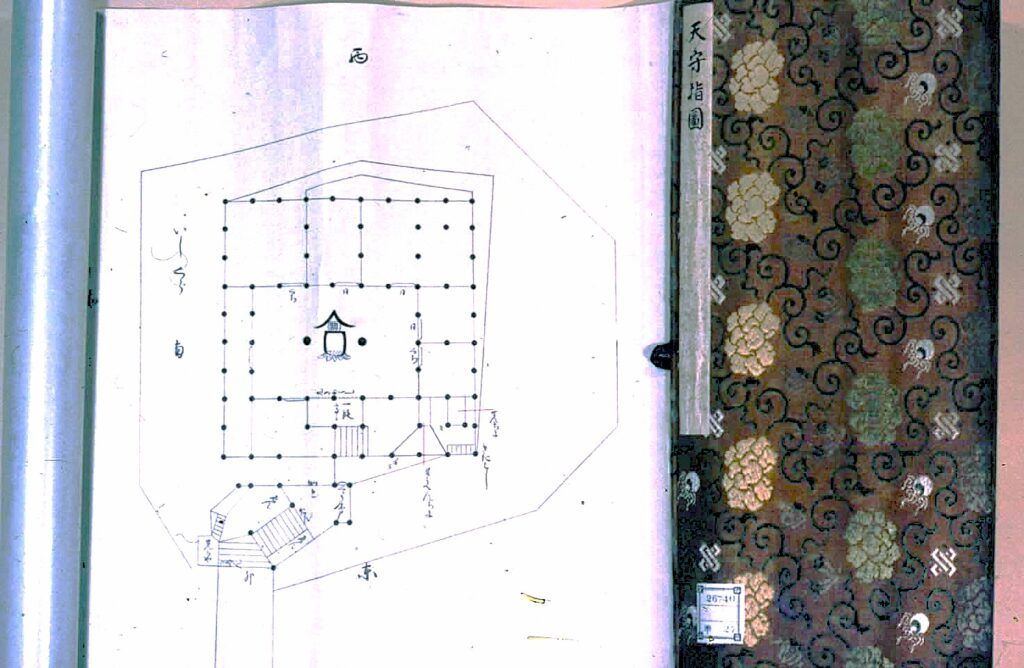

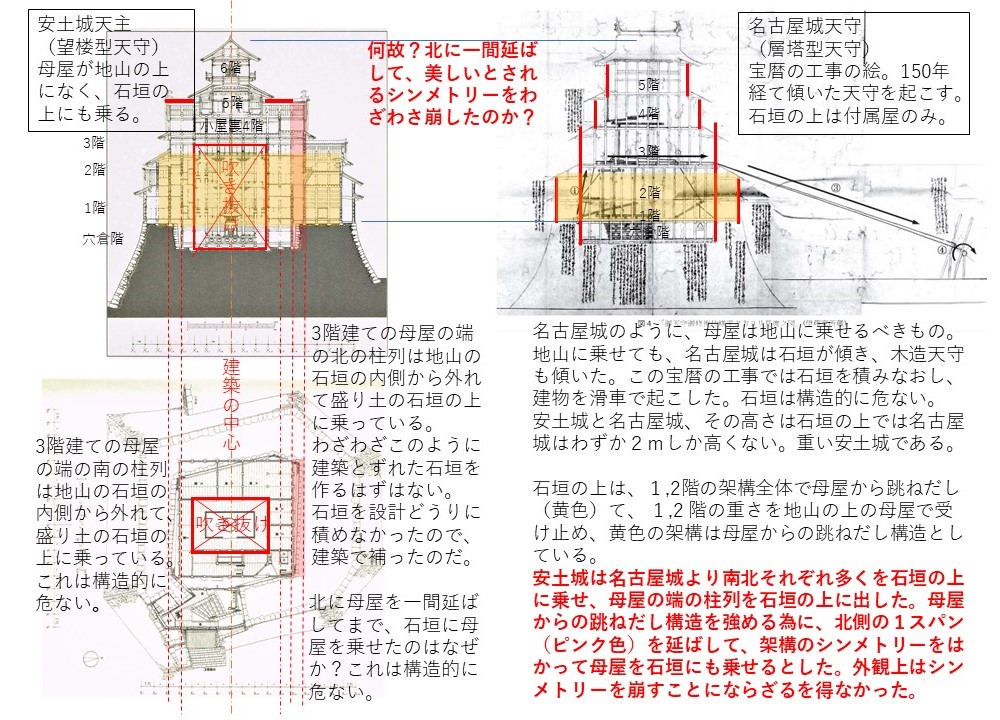

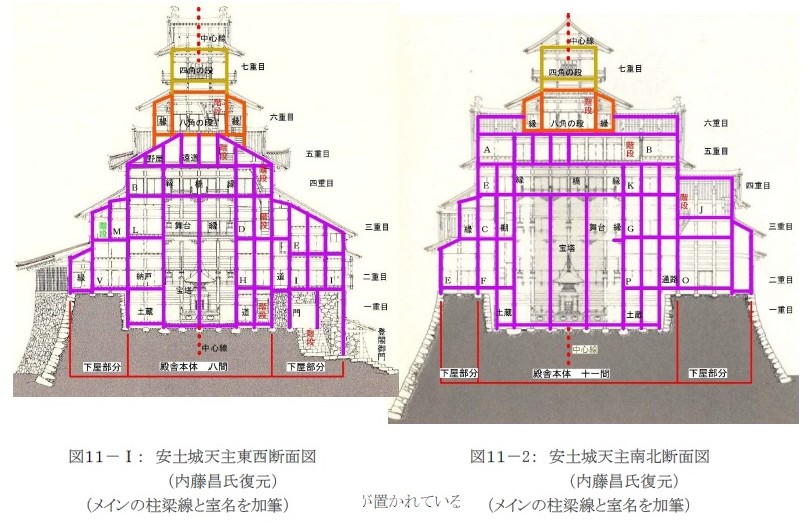

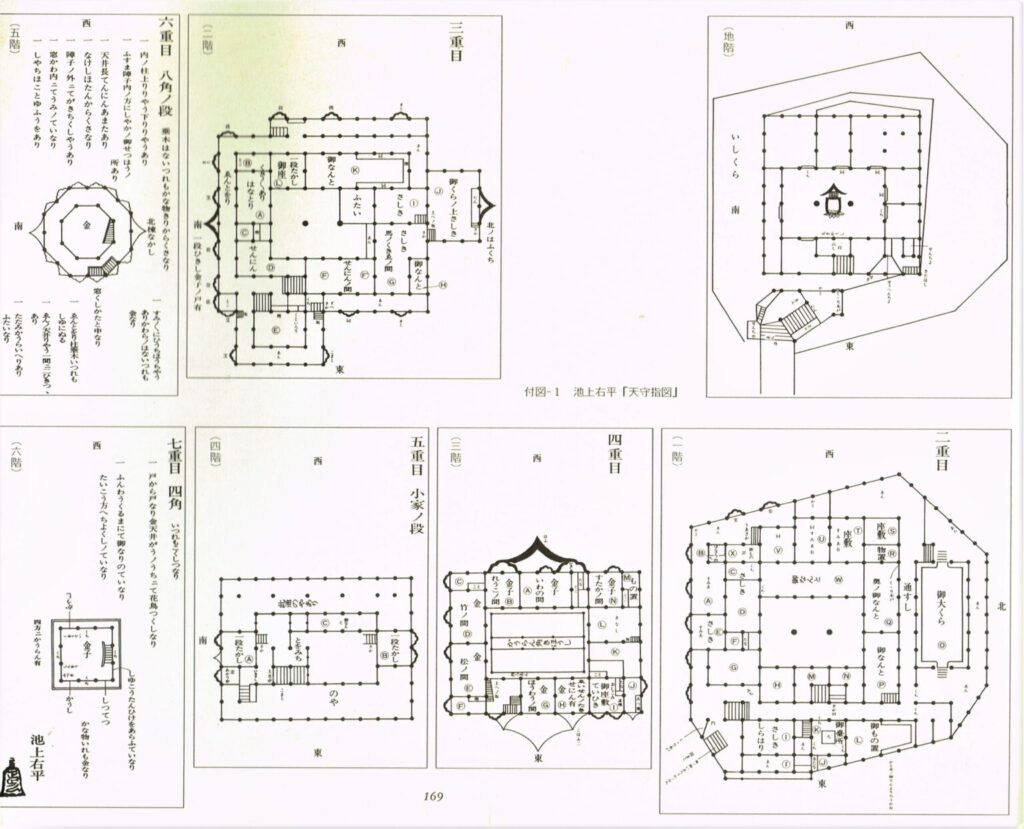

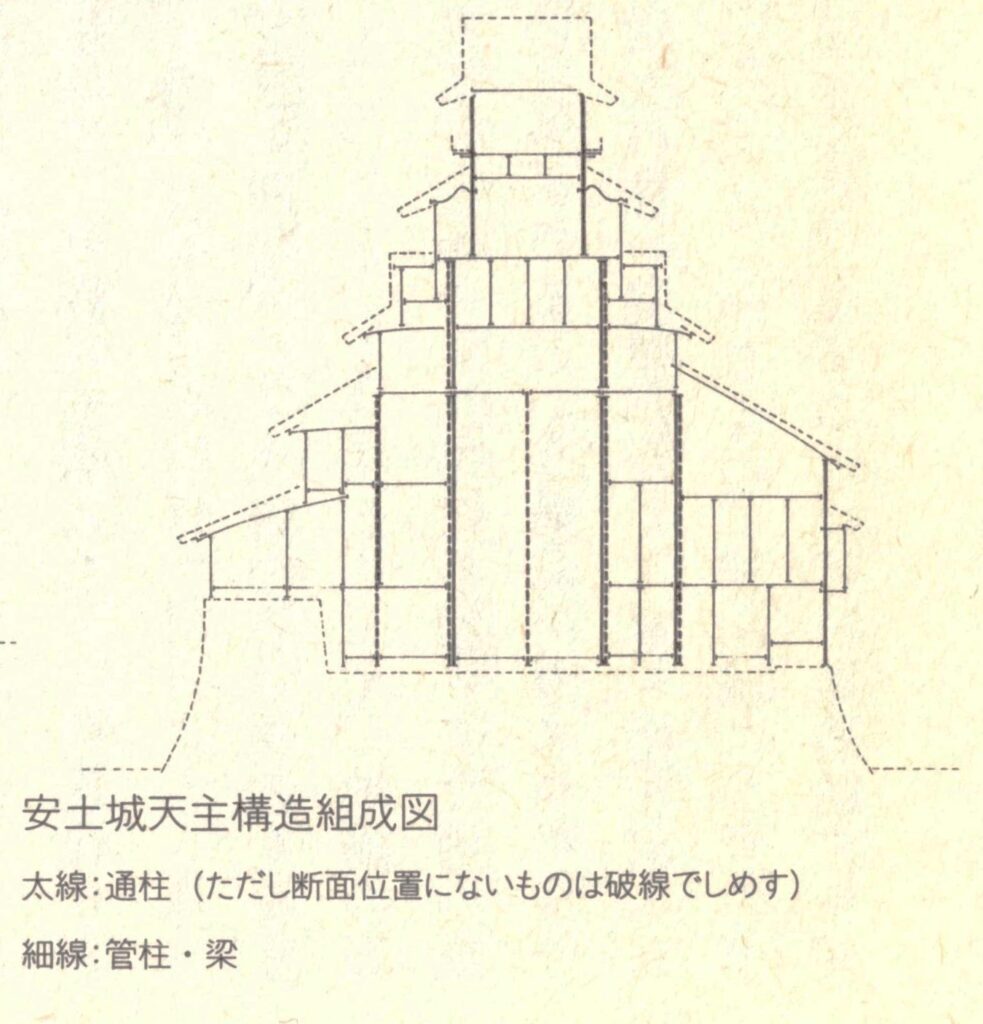

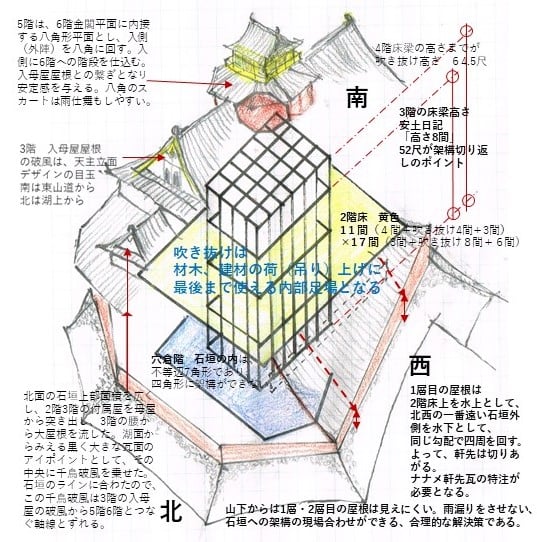

たまたま内藤先生は「天守指図」というタイトルの池田家大工の伝承物を発見し、それが「安土城天守の大工の設計図」であると証明するために、その設計図から実態の姿を「復元」したのでした。

平面図に、窓、破風の書き入れがある。

日本建築の美はシンメトリーにあるのですが、石垣の積み方技術が未熟の為、南の正面だけはなんとか保ったのですが、他面の基層部は石垣に合わせざるを得ませんでした。

「天守指図」を設計図であると証明するために、異本の多い古文献「信長公記」を書誌学から徹底的にあぶり出し、遺跡として残っている石垣・柱の礎石を測量し、この3点のすり合わせに、先生が持っている古建築の知識を総動員し、図面に、模型に「復元」したのでした。

もとより、「復元」には、いくつもの分岐点があり、「復元」内藤案を作り出した経緯は後の人が検証できる(トレーサァビリティ)ように論文に書かれています。あくまでも内藤昌による復元案であり、史実にはなりえないものです。「原形」ではありえません。しかし、科学的な成果として「安土城天守」の姿はここに明らかになり、日本建築史のエポックとなりました。

内藤先生曰く「城は都市」です。現代の日本の多くの都市は城下町から続くものであり、安土城天守の復元は日本都市史を紡ぐマイルストーンとなりました。

内藤昌の卒研の研究室は、谷口吉郎教授の所であり、清家清助教授の指導を受けて「建築比例論」を行っています。コルビジェが建築設計方法論としてモデュール論を広めたのですが、その日本版を求めて大学院は「歴史意匠」講座の藤岡通夫教授の元へ進みます。私も教科書として使った日本建築学会1961年「モデュールと設計」の中に内藤昌の「日本の木割」がいきなり出てきます。そして、内藤昌の博士論文は「書院造における間の建築的研究:畳割り」でした。

1971年、江戸幕府作事方棟梁平内家の「匠明」が復刻、出版され、法隆寺大工中井家の「愚子見記」、甲良家の「建仁寺家伝書」の秘伝書に注目が集まっていました。内藤昌は「日本古典建築書研究」と名付け生涯の研究としました。江戸中期にかけての600余本の「木割書」が主になりますが、古くは、正倉院書物に「〇〇様」の文字があり、大陸渡来の仏像、仏画と同様に「様式」の差を意識していました。

内藤昌を代表する「安土城の復元的研究」も、静嘉堂文庫にあった前田藩大工池上家の200の古文書の中からたまたま「天守指図」が見つかったからであり、「日本古典建築書研究」の一貫なのでした。44歳で国華に「安土城の研究」を発表すると、城博士と騒がれ「城は戦いの場でない、都市だ。」と、47歳で一般向けの「城の日本史」を出します。さらに49歳の時「近世大工の系譜」でもって、一般向けに、大工が「大いなるタクミ」であった時代を描きます。

内藤昌65歳、退官の「最終講義」は「日本古典建築書研究」でした。大工の踊る様は「近世大工の系譜」のままに、まえがき、序章、結章、あとがき、参考文献をあらたに書き換え「近世大工の美学」改題して、中公文庫から1997年に出しました。

大岡、藤岡、城戸、宮上と、皆さんは多くの天守の「復元」作品を作っていますが、復元根拠としては、明治の古写真があればよい方です。しかし、稀に地元の大工の所に「指図」が残されていることがあります。和歌山城、名古屋城、岡山城、安土城、福知山城には図面、記録が残されており、それにもとづいて「復元的研究」がされました。

天守という木造高層建築は、わずか50年で消えます。近世の古文書は多く、とても城の「復元」の為に古文書を解きほぐすことに手が出せなかったのでしたが、「戦後復興、都市のシンボル」として「復元」熱が高まり、1951年城戸久が「中井家系譜」を示してから、諸氏の「復元」が加速されました。

私は「工学部建築学科に歴史意匠講座なんて、無くなるのではないか。」と思いつつ、計画講座の高橋鷹志先生が東大に行くことになったので、「一年だけさ、日本建築史は日本で設計を行うに教養になろう。」と内藤先生の教室に入れていただいたのですが、「歴史」に「意匠」がついたまま、講座は続いており、「絵、仏像、能、茶道というあらゆる日本文化をつつむ総合芸術として、建築はあるのだ。」と「近世大工の美学」末尾の「参考文献」を眺めています。とても、読める量ではありません。

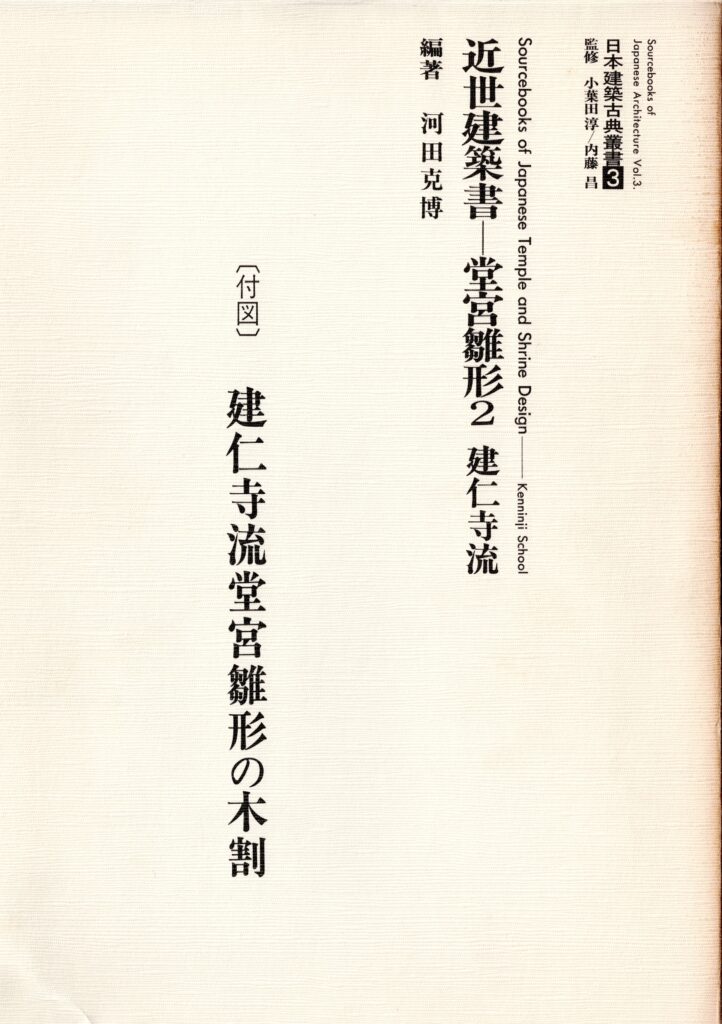

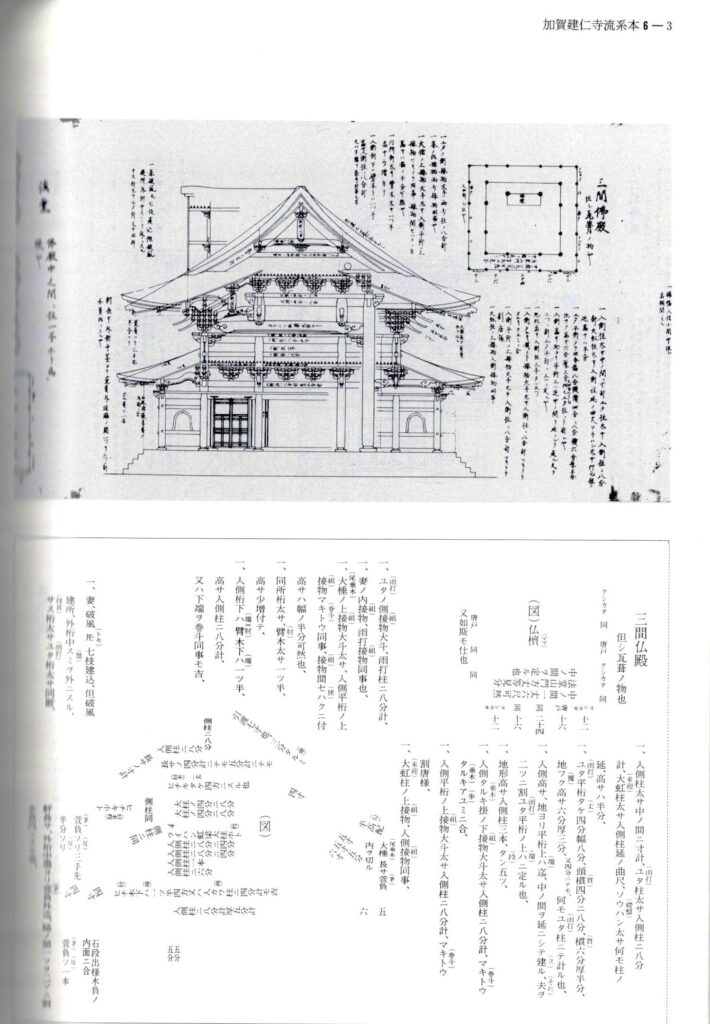

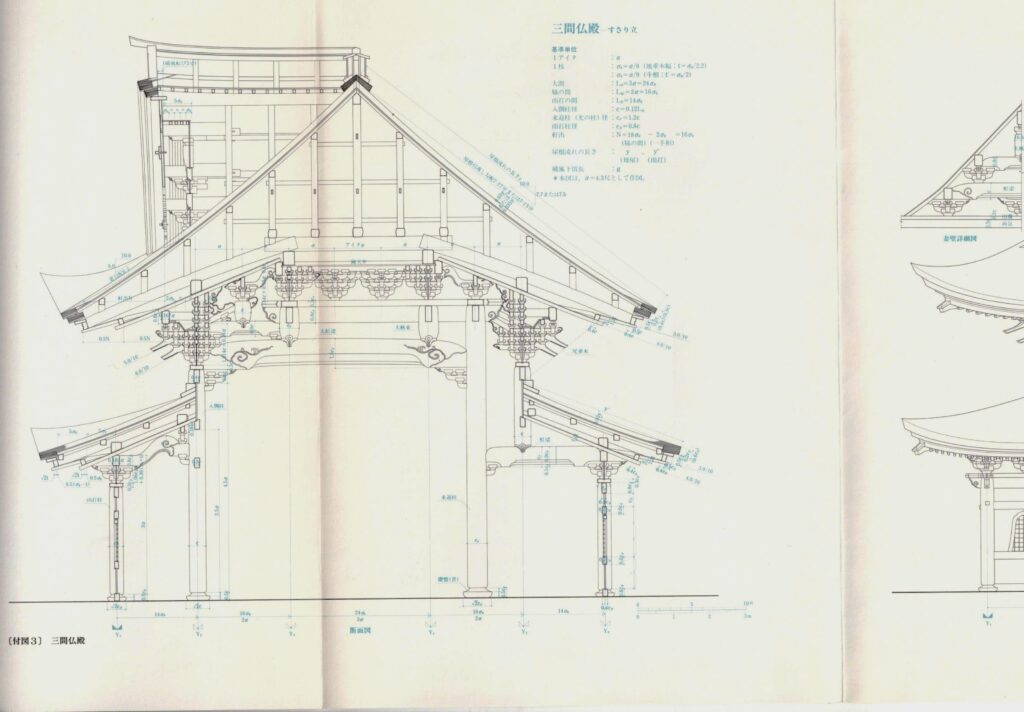

甲良家の「建仁寺家伝書」は、内藤昌研究室を引き継いだ畏友・河田克博(1953~2023)が1988年に内藤昌の監修で「日本古典建築学業書3-堂宮雛形、建仁寺流」を5万円で出版しています。平内家伝来の四天王寺流「匠明」が和様を得意とするに対して、甲良家は禅宗様、大仏様を得意としていました。こうなると、大工が設計するにはただこれらに従えばよいので、腕自慢は彫り物の方に走ってしまいました。ただし、桧の大材は手に入らなく、欅が使われます。

1.唐四脚門

2.三間山門、山廊、回廊

3.三間仏殿

4.法堂

5,僧堂

6.庫裏

7.鐘楼

8.雪隠

9.風呂場

10.内輪蔵

11.鎮守

12.三重塔

近世の大工の「復元」を海野准教授は語りませんが、大工はスクール毎に「家伝:木割り書」を作成しており、内藤先生の研究では枝葉を入れて600本の木割り書があるそうです。「復元」実作として、世界一大きな木造建築の「東大寺大仏殿」が有名ですが、京都の南にある「東寺の大伽藍」も素晴らしい「復元」です。

直径1100㎝の柱は鉄の輪で束ねられた寄木材です。

文化庁の「Ⅰ:復元」「Ⅱ:復元的整備」の「復元原案」こそ「復元的研究」の成果である。研究成果であって「史跡に復元する案」とは成りえない。現代の法律に合致しないものは危険であり、建設できない。もとより、復元的研究は「復元」を遺跡へ実施する事を求めるものでない。

平城宮、首里城の復元には、国からの莫大な税金が使われています。「天皇制の誇示」「沖縄への償い」という政治判断がなくてはありえない事ですが、さらに「観光立国」という政策が、史跡の上の「復元」を全国に広めました。名古屋城は本丸御殿に続き、現在の外観復元されたコンクリート天守の老朽化に伴い木造で復元すると2015年6月に河村名古屋市長が言い出しました。「戦後復興のシンボルとして親父の寄付した天守を壊されてたまるか、改修すればよい事。」と私は声をあげ、この時から文化庁のふるまいを注視しました。

関野貞の「新薬師寺を原形に復元」から内藤昌の「安土城天主の復元的研究」へ積み重ねてきた文化継承としての「復元」とは全く違う「観光の為の復元」が堂々と行われている仕組みをここに書き、政府、文化庁、名古屋市を糾弾します。

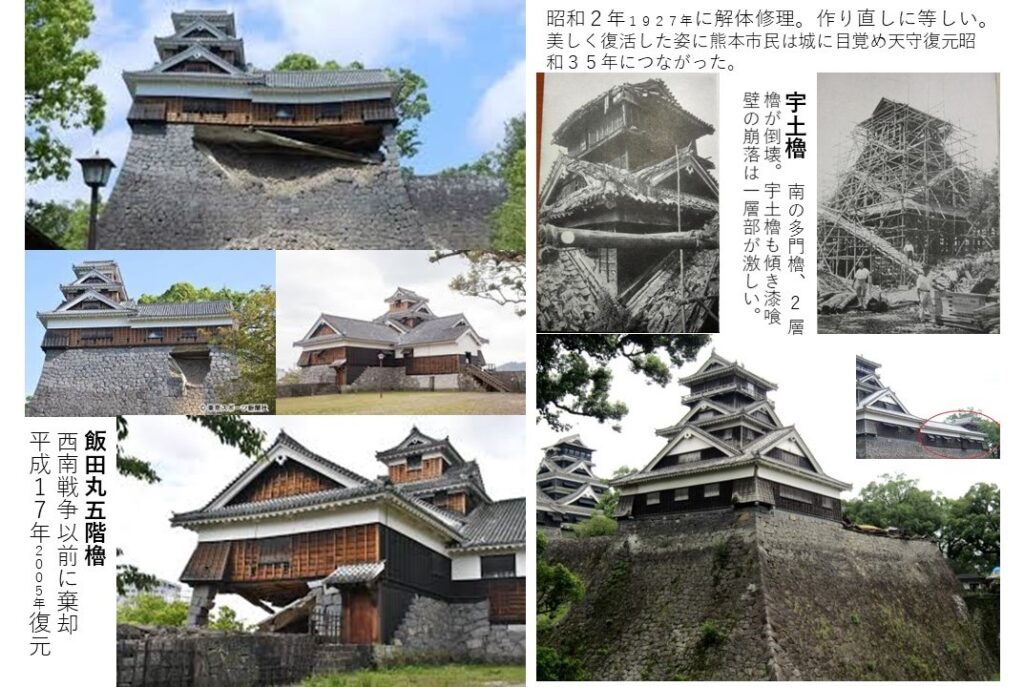

薬師寺伽藍、興福寺金堂は、現役の宗教施設でもあるのですが、大洲城天守、名古屋城本丸御殿、金沢城の菱櫓・橋詰門・河北門・橋詰門続櫓・五十間長屋・鼠多門、熊本城の御殿・飯田丸五階櫓となると、高山や京都三年坂など全国で行われている「伝統的建造物群保存地区での古式に見せた町屋の新築」の「観光名所づくり」と、何が違うのでしょうか。

「名所旧跡」と言い、いにしえを思い歌を詠んだ「風致ある史跡」に、文化庁は「復元はわかりやすい」と言い出し、なんとも怪しげな「復元」建設を推奨しています。「文化庁」でなく「観光庁」になってしまいましたが、そこには建築史学の東大・海野聡、東京芸大・光井渉も参画しているのでした。キーワードは「歴史的建造物」です。

今ではどんな形だったか全くわからないのですが、史跡の上に復元すると決めたので、専門家が推測しまくりで復元した平城宮大極殿も、1000年風雪に耐えた法隆寺金堂も、どちらも彼らは「歴史的建造物」と呼びます。これでは、国宝・法隆寺金堂と同じ価値を平城宮大極殿は持っているかのように、一般人は捉えてしまいます。「復原」と「復元」の違いなど素人にはわかりません。

この文化庁の通達に乗って、河村市長は「木造天守を史実に忠実に復元する。その資料が名古屋城にはある。これは本物だ。100年後は国宝になる。だから、建築基準法、消防法、バリアフリー法は適用しない。」と市民に向かって宣言しました。文化を高らかにうたうべき建築史学が、「復元」によって学問でなくなり、いまや消滅の危機を迎えています。

「人口減少の日本のGDPを押し上げるのは、観光立国である。」が、文化庁を変えた。

1990年バブル崩壊の後、中小工場までアジアに出て日本工業の空洞化が進みます。このデフレ日本において、「地方創生」と言っても、開発から取り残された地方都市の街並みを観光ネタ(最初は1976年妻籠の重要伝統的建造物群保存地区指定)にするくらいしか地方には手はなく、小泉内閣、安倍内閣と「観光立国」を推し進めます。その経緯を年ごとの箇条書きにします。

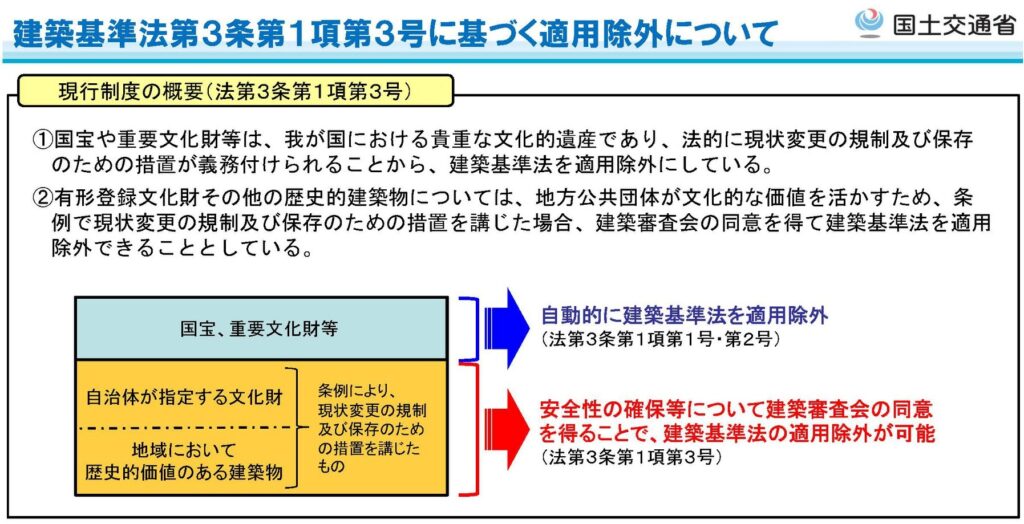

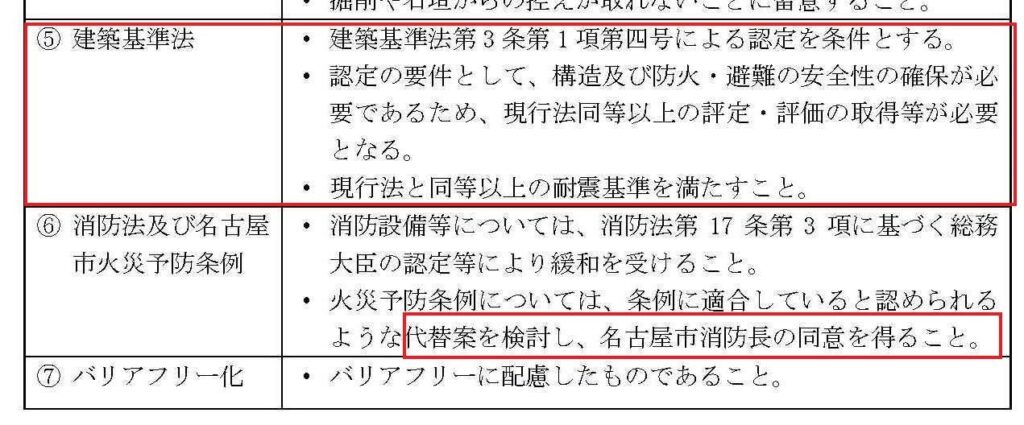

2004年 復元・大洲城天守が、既存の重要文化財の櫓に増築された。初めて、新築された復元建築に建築基準法3条(重文に同等)を用いて「法適用除外」とした。以後、文化庁はこれを用いる。2018年名古屋城本丸御殿も、都心の防火地域であるのに、屋根はこけら葺き、外壁は木材でよいとされた。

2006年 観光立国推進基本法 小泉内閣「観光立国」宣言

2007年 観光庁が国土交通省にできる。

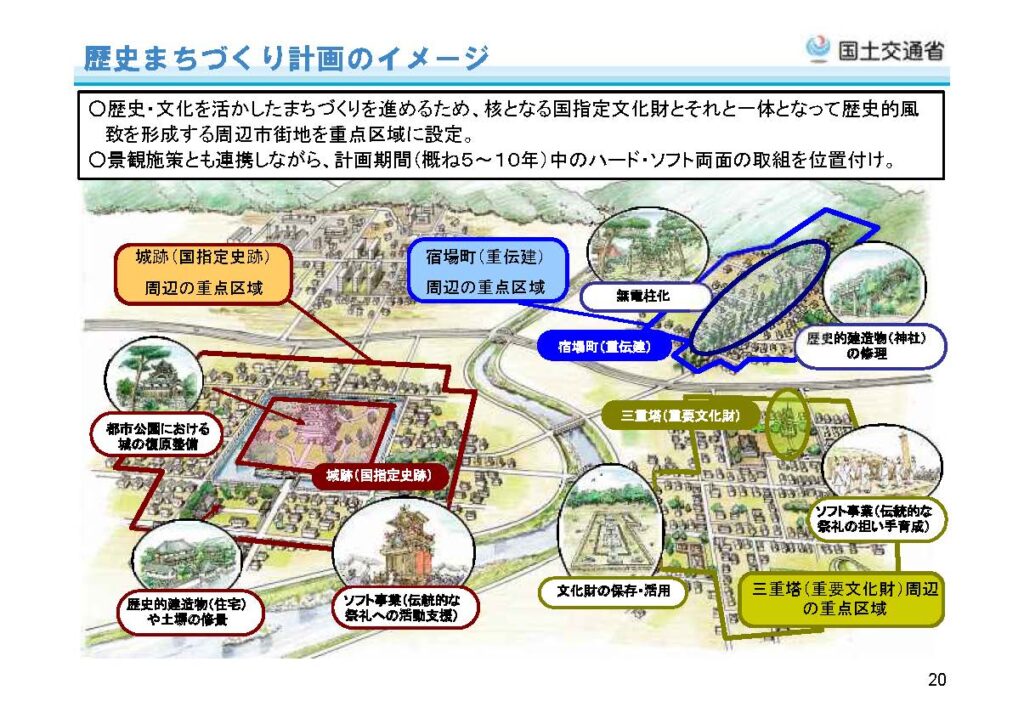

2008年 歴史まちづくり法 古都法の指定都市だけでなく、全国に広げた。国宝・重要文化財でない「歴史的建造物」の登録が行われ、修理・修景する。

2010年 平城京「大極殿」再現、「遷都1300年」イベントを国営平城京公園で開催。

2012年 文化庁文化財部記念物課長・矢野和彦(文化庁次長になる)「史跡の現地保存、凍結保存、及び復元について」 文化財月報平成24年7月号(No.526)「史跡の上に、今は失われてない歴史的建造物の復元はありだ。復元建造物は,遺構を損壊したり、史跡自体のオーセンティシー(真正性)を害することが明らかではない限り、表現力の弱い史跡を分かりやすくして,国民,市民の理解を得て,保存やマネージメントをもっとやりやすくしようという文化財保護の一つの積極的な試みに他ならない。考古学者の生きがいにつながる。」

私は、この論文は2010年に再現なった平城京「大極殿」への言い訳だと思いました。奈良文書は難しい英文ですが「史跡の上にレプリカを作るのが世界遺産」などとは書いていません。「新築の如く解体修理を重ねて木材を取り換えていても、法隆寺は国宝であり、世界遺産である。」という内容の文書です。2015年 デービッド・アトキンソン「新・観光立国論」

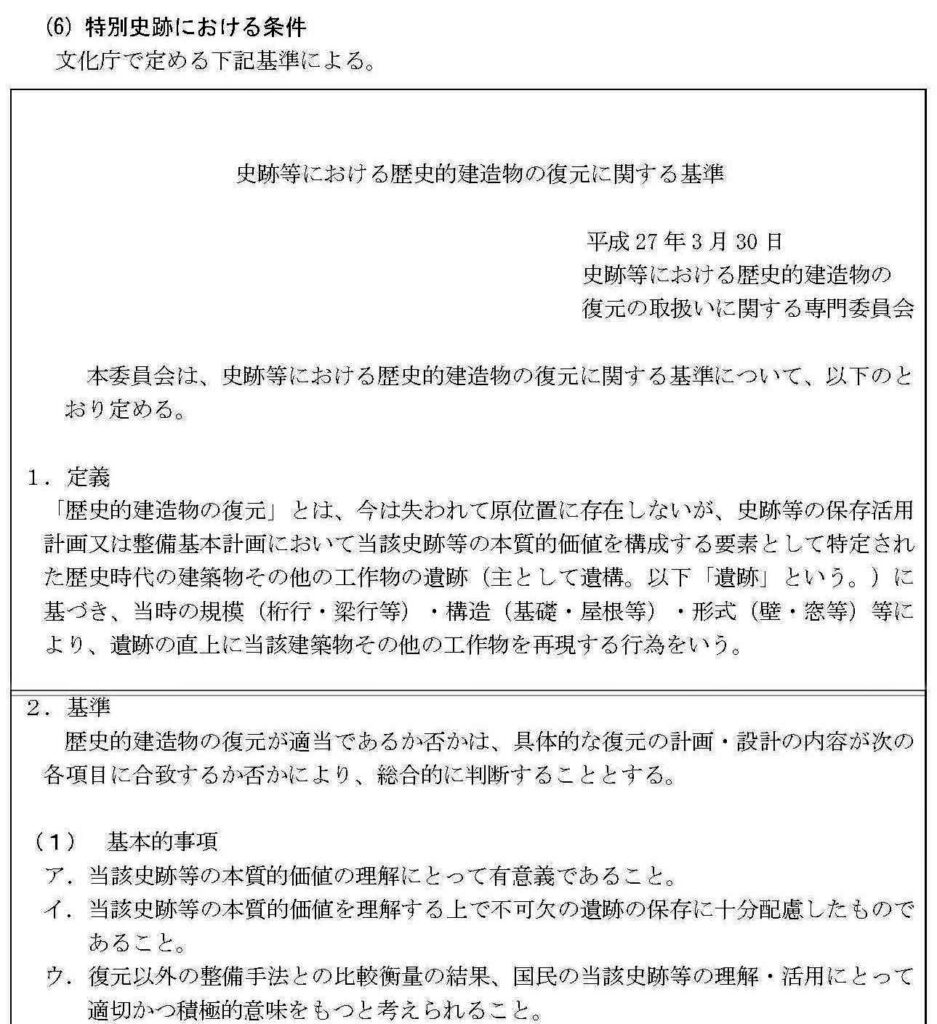

2015年 「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」(通称)復元検討委員会 史実に忠実な木造での「復元」による名古屋城天守木造化事業がはじまる。

2016年 安倍内閣「明日の日本を支える観光ビジョン」2030年インバウンド6千万人目標

2018年 「文化経済戦略」内閣官房/文化庁 「文化財を保存優先から観光客目線での理解促進、そして活用」

たださえ文化不毛の日本であるのに、文化庁自らが観光に邁進すると宣言したのでした。京都に庁の半分を移し、首都での予算獲得争いを見るに、文化財の危機を感じています。

「目標として、訪日外国人旅行客の大幅増加に加え、外国人旅行消費額を2020年4000万人で8兆円、2030年6000万人で15兆円とし、現在4割に満たない地方部への宿泊比率を50%以上に高めることなどを掲げました。

河村市長の根拠は「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」通称:復元検討委員会作成平成27年3月29日であり、そこに「歴史的建造物の復元」の定義があります。

「今失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他工作物の遺跡に基づき、当時の規模・構造・形式等により、遺跡の直上に当該建築物その他工作物を再現する行為をいう。」

[復元的研究の成果の2例 平城宮の大極殿]で紹介したように、復元の為のあの推測レベルの<当時の規模・構造・形式等>で再現してよいのですから、復元された興福寺金堂と同じ形でもよく、もうどんな形でもOKとなりましょう。木造にして地下の遺跡を荒らさなければ良いのです。

本質的価値とは、建設費を投下する価値が見いだせるもの、観光客を呼べる価値あるものです。史実が分らなくても復元するのですから、史実は本質的価値にはなりません。名古屋城天守木造化事業は500億円もかかるのですが議会からの反対はありませんでした。「人を呼べる。賑わいを楽しもう。」でした。プラスチックの鎧、刀で扮装し登城するのが楽しみな城マニアにとって、史実に本質的価値を見出すことはいらないことです。

「往時の資料が十分にそろっている」「できうる限り史実に忠実な復元すべき」とありますが、その「復元」は500億円で請け負った竹中工務店がするのでした。

「観光」に価値ある「現代に作る木造天守」ですので、史実に忠実とはいかないのですが、相談相手として学者たちが集められ「天守閣部会」とされたのですが、メンバーは安い安藤ハザマを落として高い竹中工務店を選んだ審査委員と同じです。結果、何も事業は進んでいません。名古屋市は竹中工務店に100億円を払っています。

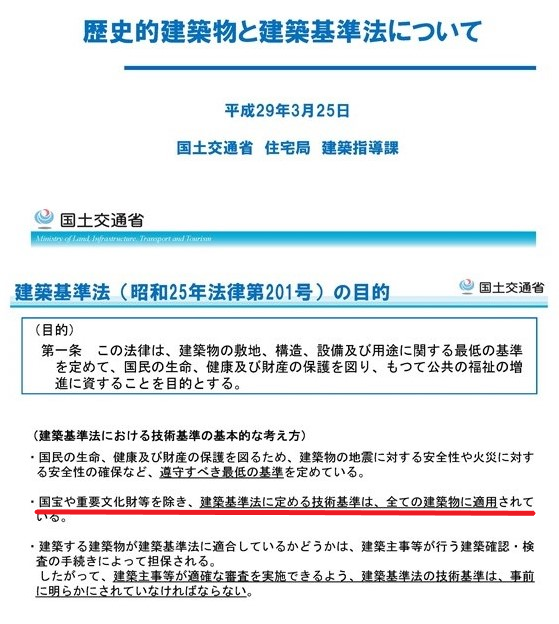

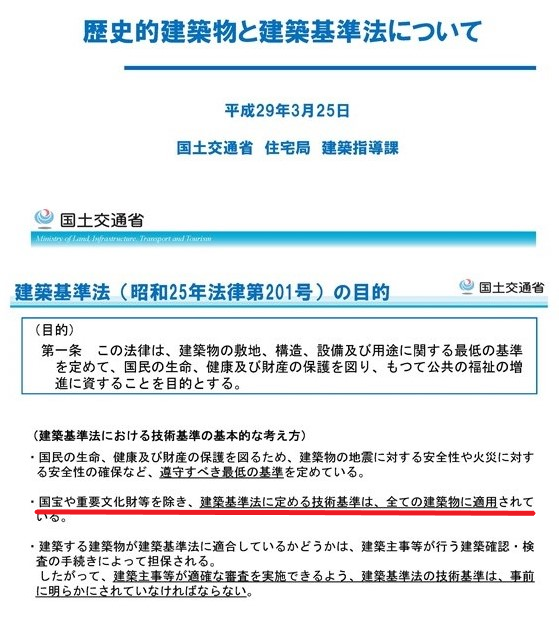

文化庁の願う「史実に忠実な復元」では、地震で壊れ、火事に燃え、殺人天守となりますが、河村市長と学者たちは「建築基準法3条に定める国宝同等であるので法を適用しない。」と、本丸御殿での文化庁とのやり取りから自信を持っていたのですが、国交省から直ちに通達(2017年3月25日)が出ました。「国宝、重要文化財を除き、建築基準法の定める技術基準は全ての建築物に適用する。」です。市長と学者が「国宝同等である。」と言っても、文化庁は国宝にはできません。現在のコンクリート天守こそ、「戦後復興のシンボル」としていまや重要文化財に相当します。

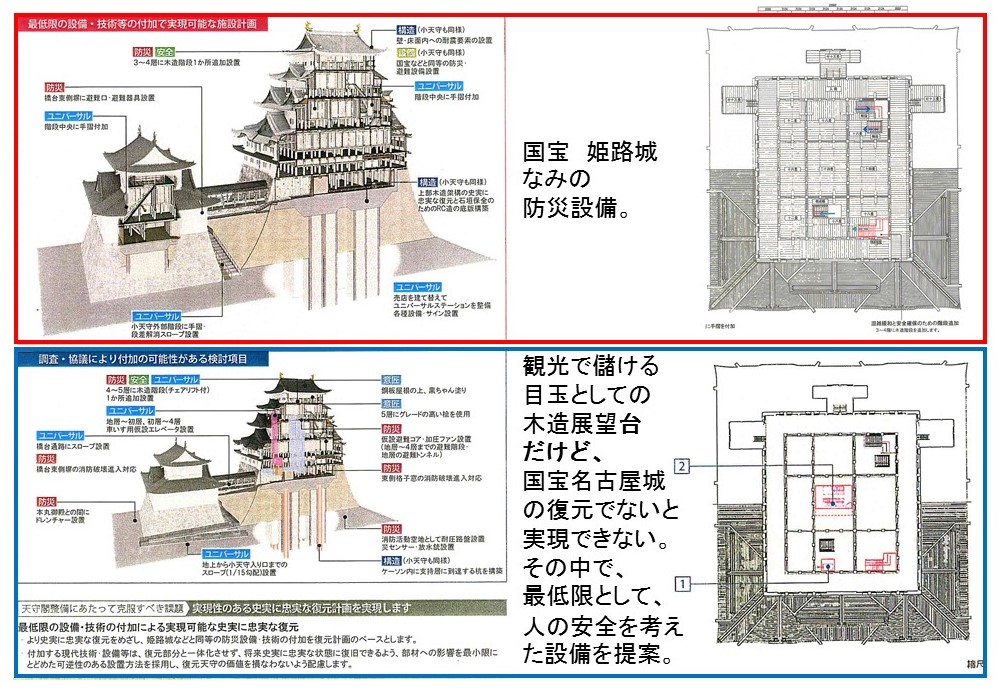

竹中工務店は、文化庁対策として、赤「姫路城レベルの安全の為の付加」と青「安全の為の耐火・排煙区画、階段、身障者用エレベーター」の両案を用意しましたが、河村市長と学者たちは「青では事業をしないほうがよい。本物でない。赤にする。」と決め、事業はストップしました。文化庁は、国交省・消防庁に逆らって、観光の為に危険な「史実に忠実な復元」をする事はできません。金沢城菱櫓は、全般は2層で3層部分は規模が小さく、木造で復元でき、3層部には身障者エレベーターをつけています。

文化庁は、名古屋市との対応におろおろします。建築基準法の技術基準が分る学者を改めて集め、「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」平成27年の見直しをはかります。

令和2年(2020年)に発出します。従来の「Ⅰ:復元」に「Ⅱ:復元的整備」基準を追加し、「鉄骨を使っても史跡を痛めないなら良い。」「資料がそろわなければ、多面的に検証して再現せよ。」と、まったく基準をダラダラにしてしまいました。建築史の学者などいなくても、「復元」建設は「観光資源」として実施できるようになりました。

世界遺産「奈良文書」から、文化庁「Ⅱ:復元的整備」に転換

「世界遺産」は観光ネタの最高ブランドになりましたが、元はパリに本部を持つ1946年創立のユネスコであり、サッカーワールドカップ、オリンピック、UIA(国際建築家連合)と、フランス人得意の「世界共通の文化人類をうたい上げ、商売となるように金を動かす組織」です。

1972年第17回ユネスコ総会にて「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(通称:世界遺産条約)と表題にあるように、最初の指定は1978年ガラパゴス島の自然遺産等12カ所でした。不動産の指定であり、仏像などの動産は対象になりません。 日本の条約批准はずいぶん遅れて1992年ですが、文化庁の中に世界遺産課を作り、毎年候補を絞りパリに働きかけ、1993年に最初に4つの指定、姫路城・法隆寺地域の仏教建造物・屋久島・白神山地を受けて以降、毎年指定獲得に成功しフランス人に喜ばれています。

World Heritage が英語表記です。日本では観光ネタを明確にするために世界文化遺産と「文化」を入れた翻訳をしていたのですが、2003年に、新たな遺産相続をして金にしようと、動産どころか「能」「日本食」という「無形文化遺産」とユネスコは手を広げ、2005年に自然遺産と文化遺産を統合しました。

松浦晃一郎(1937~)は北米局長、外務審議官などを経て1994年フランス大使となったあと、1998年に世界遺産委員会京都会議の議長に就任し、1999年にはユネスコ事務局長になっており、世界遺産について詳しく語っています。

・世界遺産の登録基準の上から三つ

(i)人間の創造的才能を表す傑作である。

(ii)建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

(iii)現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。

・1964年の「ベニス憲章」

石材、れんがといった耐久性のある建材を使っているヨーロッパの古代建築物に沿ったこの基準は、オリジナルな状態の厳密な保存を求めるものです。

1.歴史的記念物の概念

歴史的記念物は単体としてだけでなく、群としても考えられなければならないこと

2.保存の概念

記念物を保存するために、建物に新しい用途を見いだすことの重要性と、周囲との歴史的関連性を重視すべきこと

3.復原について

復原は推測がはじまるところでとめられなければならないこと、また記念物が経てきた歴史的変化を尊重した復原がなされなければならないこと

4.発掘について

発掘は専門家の手によって行われるべきであって、遺跡を改変してはならないこと

5.公表について

記念物に対する調査、発掘、復原等の活動は、記録され報告されなければならないこと

たとえば、アクアポリスの丘を見にいけば、ギリシャ神殿の廃墟です。その後、キリスト教、イスラム教の大きな教会、城郭が建ちましたが今はありません。2500年の歴史の結果として今の廃墟ですので、神殿、教会、城郭の「復元」をすることは他の時代を歴史から消し去る事となりますので、「遺跡の上の復元は禁止」です。なにせ「消滅していても」その記憶のかなたの神殿は世界遺産なのですから、発掘された石材をその場で組み上げる程度しか「復元」は認められませんでした。アクアポリスの博物館には、代表する時代の丘の模型が3つ並んであります。「復元」は模型で行われるのでした。

日本の木造建築は高い技術を伝承しながら修復を重ねて守られてきました。法隆寺は400年毎に解体して、傷んだ木材を継ぎはぎしたり、取り換えたりして、新築のように組み立てその姿を繋げています。江戸時代に補強した金堂屋根先のつっかい棒は昭和の解体修理でもそのまま残しています。こうした日本の伝統的な文化の継承は、オリジナルに手を加えるたものとされ、国際基準「ベニス憲章」では評価が難しかったのでした。

・世界遺産 奈良文書 1994年 が画期的であった。

世界遺産「法隆寺地域の仏教建築物」、「姫路城」の登録の際、「木・修復の文化」とどう向き合うかが議論となり、1994年に本市で国際会議「世界文化遺産奈良コンファレンス」が開催されました。そこで採択された「奈良文書」は遺産の性格や文化的文脈なろを踏まえた文化の「多様性」を認めるものでした。日本の木造建築のみならず、アジアやアフリカなどの草、土、木で作られたオリジナルは消えてしまうので、まさに多様な文化遺産の保護に扉を開いたのでした。

同時に「奈良文書」は、ベニス憲章の理念「3:推測が始まったところで復元はやめなくてならない。」を消し去り、推測だらけの平城宮大極殿復元も「5:調査、発掘、復原等の活動は、記録され報告」であれば良いと、松浦晃一郎はじめ文化庁はしてしまいます。

さらに、文化庁は2020年に「Ⅱ:復元的整備」を定めます。「資料がそろわなければ、多面的に検証して再現せよ。」と、まったく「再現」ありきで、その基準をダラダラにしてしまいました。

建築史の学者などいなくても、「復元」建設は「観光資源」として実施できるようになりました。このように文化庁は、世界遺産「奈良文書:今は存在しないものも復元が適正にされれば世界遺産」を悪用し、史跡破壊に突き進むのでした。だれが適正というのでしょうか。観光ネタにしたいばかりの地方の首長が「適正」と言って税金を投下すれば、ディズニーランドのシンデレラ城のように、ゼネコンは容易に建設できてしまうのです。

奈良文書の英語と日本語訳を置きますが、この英語はむずかしいです。抽象的な言い回しによって、何を言っているのかがわかりませんが、「史跡の上にレプリカを作るのが世界遺産」などとは書いていません。「新築の如く解体修理を重ねて木材を取り換えていても、法隆寺は国宝であり、世界遺産である。」という内容の文書です。修理の歴史がなく、レプリカの新築では重要文化財、国宝にはなりません。

1998年世界遺産委員会京都会議において、奈良で8件が世界遺産に登録されました。東大寺(国宝)唐招提寺(国宝)興福寺(国宝)元興寺(国宝)薬師寺(国宝と復元伽藍)春日大社(国宝)、春日大社原始林(特別天然記念物)平城宮跡(特別史跡)です。

史跡は無料の国の公園ですが、復元建物で満ちており、手前には、奈良市が駐車と共に、古都テーマパークよろしく有料の施設を作っています。平城宮「跡」とは、実際は眼前にあるレプリカもどきの建物群であり、「遺産」ではありませんが「世界遺産」となりました。この転換を高らかに宣言した矢野和彦の論文2012年7月文化庁月報を以下に引っ張って来ます。

・文化庁月報2012年7月号 「史跡の現地保存,凍結保存,及び復元について」 矢野和彦

文化庁月報

平成24年(2012年)7月号(No.526) 連載 「文化財行政の現代的な課題」

史跡の現地保存,凍結保存,及び復元について 文化財部記念物課長 矢野和彦

本稿では,史跡の現地保存の原則,凍結保存,復元について論じたいと思います。

「現地保存の原則」は,文化財保護法上,特に明記されているわけではありません。しかしながら,たとえば,イコモス(国際記念物遺跡会議)が1965年に採択したいわゆる「ヴェニス憲章」では,「記念建造物は,それが証拠となっている歴史的事実や,それが建てられた建築的環境から切り離すことはできない。記念建造物の全体や一部分を移築することは,その建造物の保護のためにどうしても必要な場合,あるいは,きわめて重要な国家的,国際的利害が移築を正当化する場合にのみ許される。」(第7条)(日本イコモス国内委員会訳)など,我が国に限らず,また,史跡のみならず文化財は,周辺環境も含めて現地保存すべきだという考え方が当然の前提となっています。

また,「凍結保存」とは,既に過去のものとなったものを「ある一定の状態で凍結し保存すること」です。どの時点で凍結するのかという永遠の課題はありますが,史跡は,ほとんどが「過去の遺物」であり,凍結保存が原則となっておりますが,ものによっては本来の目的で活用しながら保存する「動態保存」に適したものもあります。

さらには,何かと議論の多い「史跡の復元」,難しいテーマですが,以下,実際起きた(起きている)問題に即して論じます。

目次

1 現地保存の原則-高松塚古墳,キトラ古墳等の壁画保存問題-

2 凍結保存について

3 史跡の復元について

近年,主に首長や商工会議所などの経済界を中心に,街づくりのシンボル,地域振興の目玉として,史跡の復元が注目を浴びてきており,城郭の天守閣を中心に復元運動が各地で起きています。これまで復元された史跡の代表的なものは,文化庁による平城宮跡の大極殿(平成22年),朱雀門(平成9年)でしょう。

また,比較的早期にできた弥生時代の遺跡である静岡県の登呂遺跡などの竪穴式住居なども復元であり,平成11年に完成した江戸時代の近世城郭遺跡である兵庫県の篠山城跡大書院もやはり復元です。現在でも,熊本城,金沢城,赤穂城など,全国で史跡の復元整備は着実に進められています。

復元整備の目的は,なんといっても史跡を理解しやすくする端的な効果が抜群であるということです。城郭であれば「天守閣」「櫓」「門」「庭園」,寺院であれば「塔」「本堂」,集落遺跡であれば「竪穴式住居」「倉庫」などの復元建物などを設置することによって格段に分かりやすくなります。

しかしながら,文化財保護の立場からは,この復元事業については,時には「根拠に乏しい」「ねつ造に近い」「かえって正確な理解の妨げになる」場合もあるとして,慎重な意見,ネガティブな意見も少なくなく,文化財の「真正性」をどのように考えるかという難しい問題も含んでいます。 先述の「ヴェニス憲章」でもその第15条で以下のような規定があり,イコモスの基本的な考え方に今でもあると考えられます。

「(中略) 廃墟はそのまま維持し,建築的な特色および発見された物品の恒久的保全,保護に必要な処置を講じなければならない。さらに,その記念建造物の理解を容易にし,その意味を歪めることなく明示するために,あらゆる処置を講じなければならない。

しかし,復原工事はいっさい理屈抜きに排除しておくべきである。ただアナスタイローシス,すなわち,現地に残っているが,ばらばらになっている部材を組み立てることだけは許される。組立に用いた補足材料は常に見分けられるようにし,補足材料の使用は,記念建造物の保全とその形態の復旧を保証できる程度の最小限度にとどめるべきである。」

イタリアでいえば,例えば,「ハドリアヌス帝の別荘」「パエストゥム」「アグリジェント」「アクイレイア」「セリヌンテ」「セジェスタ」「サンガルガーノ修道院跡」(写真3)など石造りの遺跡が目白押しであり,これらの遺跡は極めて迫力,表現力のあるものが多くなっています。

「石の文化圏」の遺跡の強みです。

しかし,残念ながら,アジアなどの「木」の文化圏では,基本的に建造物などの構造物は残らないため,地下遺構や部材のごく一部,瓦,礎石程度しか残存せず,欧州の遺跡と比較すると迫力・表現力とも乏しいものが多くなっています。(写真4) 世界文化遺産に登録されている史跡で言えば中国の「殷墟」も日本の史跡と同じような状況にあり,復元建造物や博物館などが設置されています。

文化庁は,史跡の復元については,先史時代(縄文・弥生)の史跡については比較的緩やかな基準で,一方,中世以降の社寺,城郭などの史跡には,かなり厳しい基準で臨んでいます。

近世以降の史跡であれば,絵図面,写真,その他工事の記録文書などの客観的な資料が発見される可能性が高いのに対して,それ以前であれば,そのような客観的な証拠に乏しいということがその大きな要因です。

今後,平城宮跡では,奈良文化財研究所による発掘調査結果や長年の都城跡の調査研究結果の蓄積を踏まえ,国土交通省が国営公園事業のなかで「大極殿院築地廻廊」という復元建造物を建築する予定です。 これに対しては,平成23年6月のユネスコの世界遺産委員会の決議で,「復元の基礎となる証拠を含む平城宮跡における廻廊の復元計画の妥当性の包括的な説明」を求められ,さらにその結論を導くための「作業文」では,「・・・世界遺産センター及び助言機関はかなりの推測を交えなければ,このような長い期間(構造物)が失われていた考古学的遺跡から復元の証左と(いえるもの)に達するのは難しいだろうと考えていることから,この復元案に重大な関心をもっている。・・・」という内容が盛り込まれています。

つまり「復元というためには,十分な実証データを示すことが重要だが,かなり時間が経過しており,そのデータを示すにも示せないのではないか。」というのです。 これは,先述の通り,十分に表現力のある史跡が念頭にある結論の導き方であり,表現力のない遺跡の保存やマネージメントの難しさを抱えている我々日本の文化財行政の立場からすると,これをこのまま適用するのは,率直に申し上げてやや違和感があります。

復元建造物は,遺構を損壊したり,史跡自体のオーセンティシー(真正性)を害することが明らかではない限り,ただでさえ表現力の弱い史跡を分かりやすくして,国民,市民の理解を得て,保存やマネージメントをもっとやりやすくしようという,文化財保護の一つの積極的な試みに他なりません。

もちろん,元々天守閣がなかったのに天守閣を創建する,というようなことは論外ですが,地下遺構が残され,瓦,礎石,柱の一部などが残存するなどの発掘調査結果やこれまでの学術成果の結果を踏まえたり,近世以降の城郭であれば,絵図面,写真,工事記録等に基づいて,史跡を復元するのは,もちろん「慎重に」という形容詞付きですが,「あり」だと考えています。

平城宮跡について,現在,国有地として保存されている約110haもの敷地のすべてを,「草原」状態で放置するというのは現実の史跡の保存,マネージメントにおいては全く非現実的であり,持続可能性,実現可能性のない選択であると考えています。 今後,そのような観点からユネスコの理解を得なければいけないと考えています。

海野聡 「復元学」

海野聡(1983年~)准教授は、東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 (日本建築史・文化財)とあり、私時代の「歴史意匠」講座名ではもはやありませんが、私より30歳も若く、日本建築史学会のホープです。

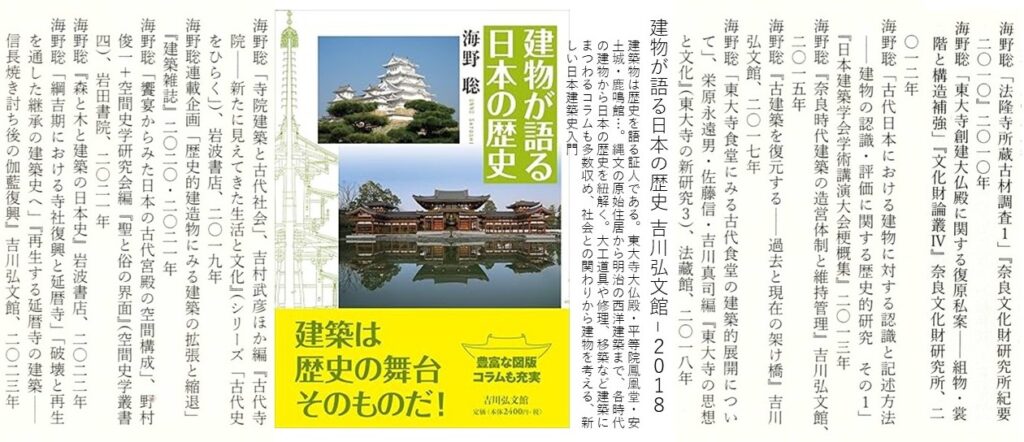

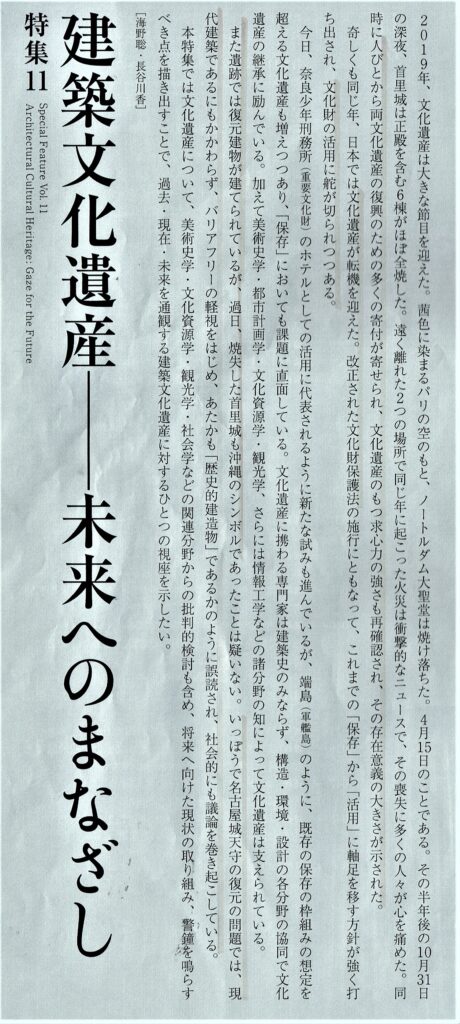

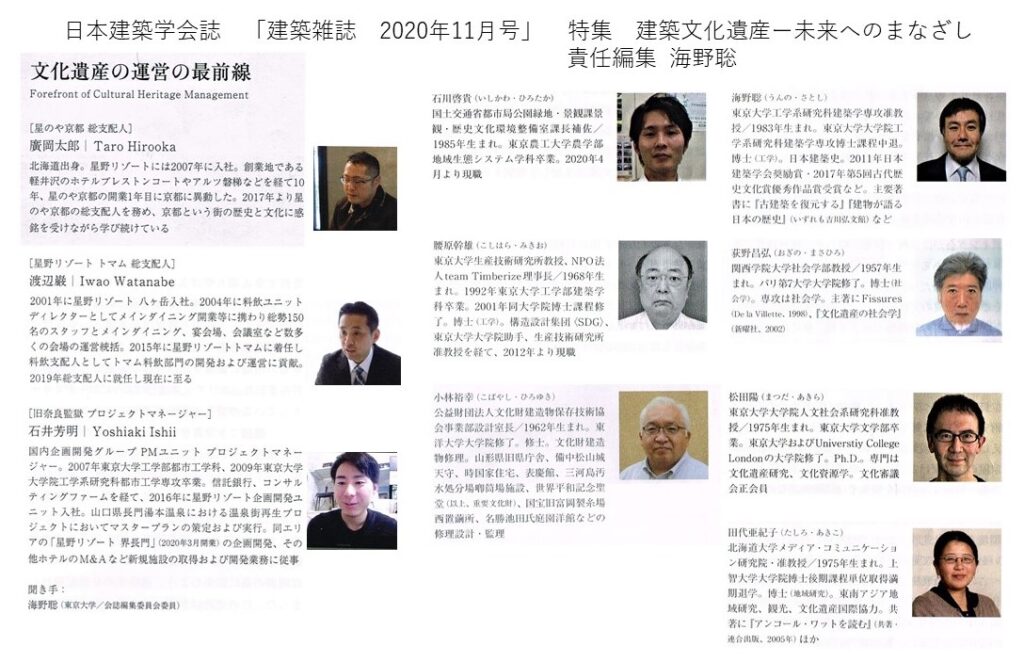

2018年に奈良文化財研究所から東大に戻ると同時に、一般向けに日本建築史の通史「建物が語る日本の歴史」2500円を出版するのですが、その1年前2017年には奈良文化財研究所の実績を示す一般向け書「古建築を復元する」1800円をすでに出していました。さらに続けて2019年には「文化遺産と<復元学>」4800円を出し、「建築雑誌」2020年11月号特集の主幹として<建築文化遺産―未来へのまなざし>をまとめます。

2024年には「古建築を受け継ぐ」3400円と、「復元」に修理、再建、移築を足して文化財を論じ、表紙裏に「画期的な建築思想史である」とまで書いているのですから、41歳にしてすでに大家の体を示しています。

しかし、私は彼の「復元学」に、政府のインバウンド収入にあわせた文化庁の観光ネタづくりに迎合する姿を見ています。文化を高らかにうたうべき建築史学が、安直に「復元」する事によって学問「復元的研究」がなくなり、「歴史意匠」に続いて「建築史学」の消滅を心配しています。以上の4冊を取り上げ、それぞれについて書いてゆきます。

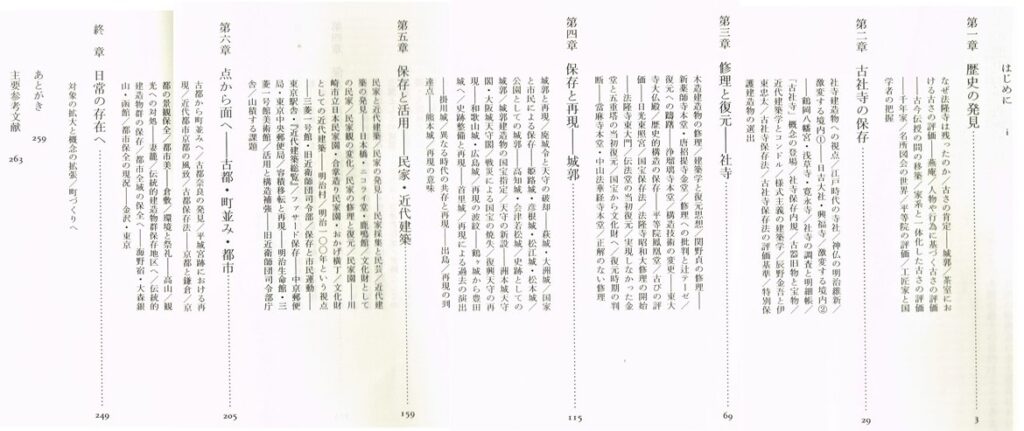

・「建物が語る日本の歴史」ー建築は歴史の舞台そのものだー2018年吉川弘文館

「古建築を受け継ぐ」の巻末参考図書に海野さん自身が自ら掲げている、海野さんの著作です。これを見てわかるように、彼の研究対象は古建築と言っても古代建築です。私の時代は古建築は江戸初期まででしたが今は江戸まででしょう。建築史の専門は、古代、中世、近世、近代と別れ、さらに神社、寺、書院、城、数寄屋、町屋と用途別に分かれています。35歳で出す最初の本が、日本建築史の「通史」というのは、私と同世代の東大名誉教授の藤井啓介もそうでしたので、東大の推す建築史研究者のホープであることが分かります。

しかし、私世代には「不遜なヤツ」となります。私の時代の東大先生は太田博太郎(1912~2007)であり、東工大先生は藤岡通夫(1908~1988)でした。「自分の専門分野の視座から日本建築史全体を語るのは60歳を過ぎてから。」と、恩師・内藤昌から私は聞いていました。具体的には、学会での他分野との交流によって、「通史」の編集者としてそれぞれの分野の執筆者を選び、自分の専門分野の視座をベースにした日本建築史の歴史観で繋ぐのでした。建築の歴史ですので、網野史観による講談社「日本の歴史シリーズ全26巻」と同様です。

太田博太郎が「日本建築史序説」を1947年35歳で出していますが、3分の1を占める参考図書の掲載が肝の専門家を目指す人向けの入門書でした。一般の学生は学会の写真集だけですましていました。藤岡通夫が「天守閣建築概説」を1938年30歳で出していますが、これは自らの研究対象物への宣言であり、「建築史」は1967年市谷出版からの共著が初めてです。

この本の「お城、それも天守」は、日本建築史の中で50年ほどしかないので、ページ数も少なく、藤岡通夫の「城と書院」(小学館 1968年)からの抜き書きとなっています。でも、表紙には姫路城があるのですよね。前年2017年には奈良文化財研究所の実績を示す一般向け書「古建築を復元する」をすでに出して「復元」論を彼なりに一般化しているのですが、この本で、内藤昌の「復元 安土城」には触れていません。

奈良文化財研究所の古代建築の復元と違い、安土城の復元では、内藤昌は建築史学だけでなく、歴史学、考古学、古文書学、書誌学、美術史学、思想史学、宗教史学、経済史学、技術史学、都市史学の研究結果をひいています。古文書が多くあり、お城は今も実物が残っていますので、「復元 安土城」は大変な作業となっています。

海野さんも「近世での復元」は大変な作業だとはわかっていましょう。ですので、海野さんは内藤昌の「復元 安土城」には触れていないのでなく、触れられないのです。となれば「復元」論の一般化を海野さんはできないのですが、「復元学」を提唱しています。私的には「不遜なヤツ」となります。

・「古建築を復元する」ー過去と現在の架け橋ー2017年吉川弘文館

値段が1800円であることと、この参考文献を見るに、「古代建築の復元」の楽しさを伝えたい本なのでしょう。しかし、古代建築は今の木造建築と違い、石造のように大材を組み上げたものだという事が読者にうまく伝わっているのでしょうか。私は一応建築のプロですのでわかりますが。「復元」において、シャーロックホームズのような推理の楽しさを読者に与えるには、ちょっと辛いように読みました。

この本の紹介はポンタックのブログ「日本の伝統建築」の中にありますので、そちらにどうぞ。

2ページに海野さんが書く「本書であつかう復元、すなわち過去の存在した建物の形状の探求は、建築史学の本質そのものであり、建築史学の発展と復元には切っても切れない歴史がある。」は抵抗がないまま読み進めました。それは、恩師・内藤昌が、天守の嚆矢「安土城」が江戸中期の大工の指図にあるとして、「復元 安土城」の研究をすすめ、姿かたちに表したことが、木造の高層建築・天守が近世都市の形成に必要であったことを示し、従来の「守りの城郭、天守はその中心施設」を変えたからです。

しかし、140ページと合わせて2ページを読み返すと、私は「建築史学は歴史を背負って今に残る建築(文化財)を研究し、歴史の舞台とその文化をときほぐす、過去から未来へつなぐ歴史学の中の一つの分野としてある。」ものであり、その中には「歴史の舞台から消えたものの<復元的研究>も必要だ。」ぐらいが適当だと考えます。

奈良文化財研究所の復元行為は「平城宮の史跡の上に何が何でも実物大レプリカを作るのだ」という命題があってこそ、成り立っています。レプリカ建設にいたるまでには様々な案があったのですが、作るのは1つという縛りから、復元的研究の成果の中から1つを選び、レプリカとして史跡の上に作ってしまうというのを「復元学」というなら、それは科学でも、学問でもありません。

この本で知った事でもっともショックだったのは冒頭の「奈良には、東大寺、法隆寺などの歴史的建造物が多く残っています。」のくだりでした。「国宝」「古建築」「木造伝統建築」などの呼び名でなく「歴史的建造物」と何故呼ぶのか、今の人々に一般的な呼称とは思えないのに、海野さんは文化庁の回し者になったのかと思いました。

私は「歴史的建造物」の名称を知ったのは、名古屋城木造天守事業への反対運動の中で、文化庁からの「史跡等のおける歴史的建造物の復元に関する基準」からでした。<もはやその地に存在していなくても「史跡」指定を受けるぐらいに、かっては「歴史的」に重要な建物がここにあった。それを「歴史的建造物」と言い、「史跡」の上に復元する基準を定めた。>でした。1200年前から存在する「国宝」法隆寺に、あえてかぶせる「歴史的建造物」に、レプリカ木造天守の価値を法隆寺と同等にしたいとの政治家の意図を海野さんの文章に感じたのです。

その後、法を調べました。2008年の「歴史まちづくり法」で、古都法の指定都市だけでなく、全国に広げた。国宝・重要文化財でない「歴史的建造物」の登録が行われ、修理・修景する。とありました。妻籠以来の「まちなみ保存運動」に国交省の予算がついたのでした。

今は「登録有形文化財(建築)」として、登録が進んでおり、名古屋のテレビ塔なども「歴史的建造物」となっています。<国宝・重要文化財でない>はずが、海野さんにかかると「国宝」も「歴史的建造物」となるのでした。文化庁は「世界遺産」の(iii)現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。を「歴史的建造物」の意味にしたのでした。

国交省はその後も「歴史的建築物」と建築物に限って、建築基準法3条2項「古い建物は、現代の法に合わず、観光の為に人を入れるには、<既存遡及>をし安全をはからないといけない。」を現実的に可能になるように改正し、87条で詳細を決めています。そして史跡の上に「復元」されたものは現代の観光施設であるので、現代の法に従わないといけないと明解です。現にある建物の<既存遡及>には、87条の緩和策がありますが、新築の復元建物に緩和策はありえません。

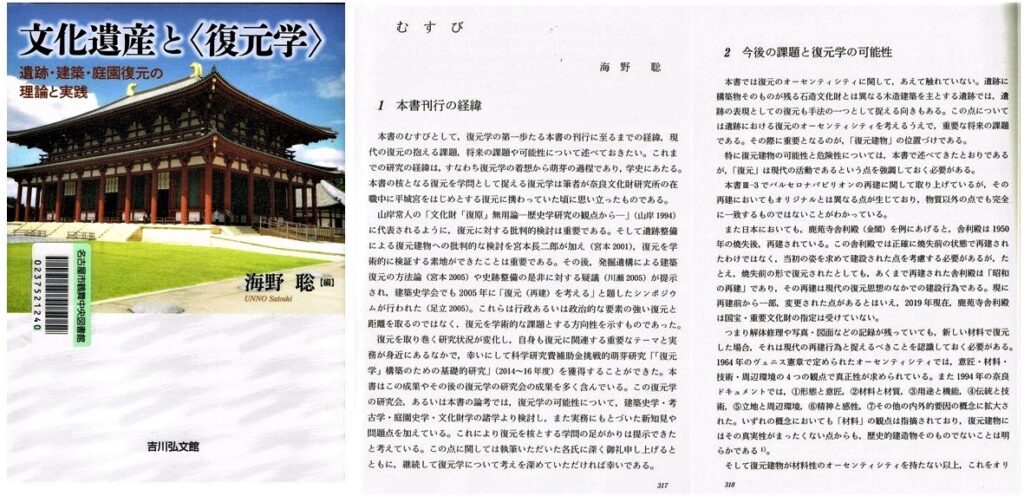

・「文化遺産と<復元学>」ー遺跡・建築・庭園復元の理論と実践ー2019年吉川弘文館

「文化遺産と復元学」は、文科省の科研費をもらって「復元学」を提唱し、本にしたものです。「復元」したい政府、文科省の臭いがプンプンします。彼の名付けた「復元学」は、日本建築学会歴史意匠部日本建築史小委員会に今はありません。なぜないのかを書いて行きます。

この本では、平城宮、興福寺金堂の「復元」、薬師寺東塔の解体修理工事の中での部分の「復元」からの「復元学」ですので、古く、まったく史資料のない「復元」も、その復元の組み立ての推理の仕方において「学問」となりうるし、日本の文化向上に「復元」された建造物は役立つとしています。もちろんその建造物は現代の法に従ったレプリカです。

そして、彼はauthenticity(世界遺産奈良文書:信憑性)について、この本に書くことができませんでした。避けないと、<復元の「学」とは「復元」の推理の仕方においてです>ので、どこまで真に存在したモノに近づけたか、authenticityは、史資料により、復元するものによりは違いますので、書けないのです。

彼のこの本には「お城」はありません。「城の復元」となると、彼の経験した古代建築の「復元」と違い、模型作家、イラストレーター、奈良大学の千田教授、広島大学の三浦名誉教授と、城マニア相手の「復元」例が五万とあります。百花繚乱の姿は学者間でも競ってあります。土屋、藤岡、城戸、宮上、平井、内藤と、多くの「城の復元」があります。おそらく、どれも海野さんの中で消化されていないのでしょう。学者のどなたの論文も参考にあげていません。

天皇制を国民に鼓舞するために、1200年前に消えた都を野原に「復元」するのと、新たな信仰の中心としての興福寺の金堂を「復元」するのと、年間400万人を集めるという名古屋城木造天守(案)の「復元」は、それぞれ「復元」の意図が違います。その意図への言及無くして「復元学」をこの本にように提唱しても、千田さんの「城郭考古学」と同類で終わるのではないでしょうか。大仰な名前だけで実態がともわないフィビリティの無い「学」だと。

恩師・内藤昌は「復元的研究」と言い、学問をする学者のスタンスを保ち、城マニア相手のやりとりは避けていました。映画「影武者」の姫路城天守と熊本城天守の戦闘シーンの扱いに「城は都市だ。」と怒っていました。偶然に大工の家に残っていた天守指図を発見し「安土城の復元的研究」を内藤昌はしたのですが、だれも安土城の姿などつかめない中での「復元 安土城」は大当たりします。内藤昌には他に「江戸と江戸城」「桂離宮」「角屋」「近世大工の系譜」などの近世の多くの研究があるのですが知られていません。

「天守指図」という平面図があっても、「復元」するというのは大工の「設計」行為をなぞることであり、新規に木造天守を設計する力量が必要です。それなくしては「復元」の姿を立体的にビジュアルに描くことはできません。内藤昌によってビジュアル化された「復元」案によって、近世の初頭に、天守という日本唯一の高層木造建築が城下町と共にでき、そして早々に天守の意味をなくした事が、歴史舞台に表出したのでした。「復元的研究」の成果です。決して奈良文化財研究所のように史跡の上に「復元」することが目的の研究ではありません。

海野さんの「復元学」は、国の賑わしの政策「史跡の上の復元」に寄っています。

恩師・内藤昌の建築史の授業はツマラナイものでした。写真と図版で日本の建築の歴史を学ぶのですが、その建築の舞台となる歴史は薄く、太田博太郎の「日本建築史序説」を読んでも惑溺しませんでした。しかし、内藤昌はボソッと私に言ったのです「京都の三辰を越えたい。」と。脱稿の寸前に、またトランシットを担いで安土山に登った時でした。建築研究者であることより、さらに歴史家であることを目指していたのでした。

海野さんの「建物が語る日本の歴史」は、まさに歴史を背骨に建築の構造を明らかにしており、歴史好きの一般人に歴史の舞台を遺構に求められるように誘導しています。建築史の研究者は歴史学者と同様に古文書を読みますし、建築というフィジカルな形にも通じていますが、内藤昌にしても林屋辰三郎のような歴史書は書けませんでした。そういう意味で、日本の古建築案内の一般向け手引き書として「建物が語る日本の歴史」は秀逸であり、海野さんは日本建築史の期待の星だと思います。

海野さんは「城の復元」についても、書いています。「復元された建物は現代の建物であり、現代の法に従わないといけない。」とあるのですが、ここに彼の「復元学」は要りません。「建築基準法を守りなさい。」で良いのです。

・「建築雑誌」2020年11月号特集の主幹として<建築文化遺産―未来へのまなざし>

海野さんの巻頭言が意味不明で、「建築雑誌・編集者宛てに 高橋からの建築学会への提案書」を出しました。長いので、巻頭言だけで私の提案書はPDFにします。編集者からの返事と、こうして執筆者を10人並べると、文化庁は、世界遺産という観光ネタを大切にしており、その新たな「未来への遺産づくり」に「日本建築学会」を使いたいのでしょう。その為に日本建築史小委員会は変容するのでしょうか。

遺産は過去のものですが、「復元」によって過去の文化を未来につなぐというのです。「春高楼の花の宴 めぐる盃かげさして 千代の松が枝わけいでし むかしの光いまいずこ」と土井晩翠が「荒城の月」を七五調に書き、滝廉太郎が洋曲に仕立てました。文化庁は「わかりやすくする」為に「史跡の上に復元」としていますが、「名所旧跡」を貴ぶ歌心の文化を消し去って良いものではありません。現代設備を備えたピカピカのレプリカを「史跡」の上に作っても、歴史感を満たすものとはなりません。

2年前司法に、私たちは「名古屋市は名古屋城木造天守の基本設計業務が終わっていないのに、基本設計料8億4千万円を、2018年3月竹中工務店へ全額支払った。この支払は不当だ。」と訴えたのですが、この11月5日に判決が降り全面敗訴でした。「文化庁の了解が取れていない名古屋市の木造天守案は、<法令上の諸条件の調査及び関係官庁と打ち合わせをして設計建物の法適合の確認を取れ>と建築士法、告示15号に定めれられた基本設計業務を果たしていない」との私たちの指摘は認められませんでした。

上告するのに頭を抱えていたところ、建築雑誌11月号、巻頭に<名古屋城天守の復元の問題では、現代建築であるにも関わらず、バリアフリーの軽視をはじめ、あたかも「歴史的建造物」であるように誤読され、>とあり、運動の助けとなるかと期待して読んだのですが、論考の中に名古屋城問題はなく、論考を読み進んでも、誤読とは何を誤読したのか?誰が、誤読したのか?主語と目的語は最後までわかりませんでした。そして、ますます頭を抱えることになりました。

私の混乱の原因は、海野さん、松田さん、石川さん、小林さん、矢野さんが「歴史的建造物」の語句をそれぞれ用いられているのですが、これが指す「建造物」が獏としてよくわからないのでした。

また、巻頭に、文化庁の基準「復元的整備」による復元された現代建築、首里城(鉄筋コンクリート造5棟、木造1棟)がノートルダム大聖堂と同列で「文化遺産」と書かれている事も間違いとだと思います。

人文社会学の松田さんの論考では「よい」のでしょうが、他の田代さん、小林さん、矢野さんの「歴史的建造物」の論考事例から見るに、巻頭文は市井の人向けに書いている新聞記者と同様の認識であり、文化庁の文化行政「世界遺産」「日本遺産」の意を受けて史跡の上のレプリカを「建築文化遺産」とあえて紛らわしているのではないか。日本建築学会の「建築雑誌」としてはこれでは説明不足であり、不適切だと思いました。

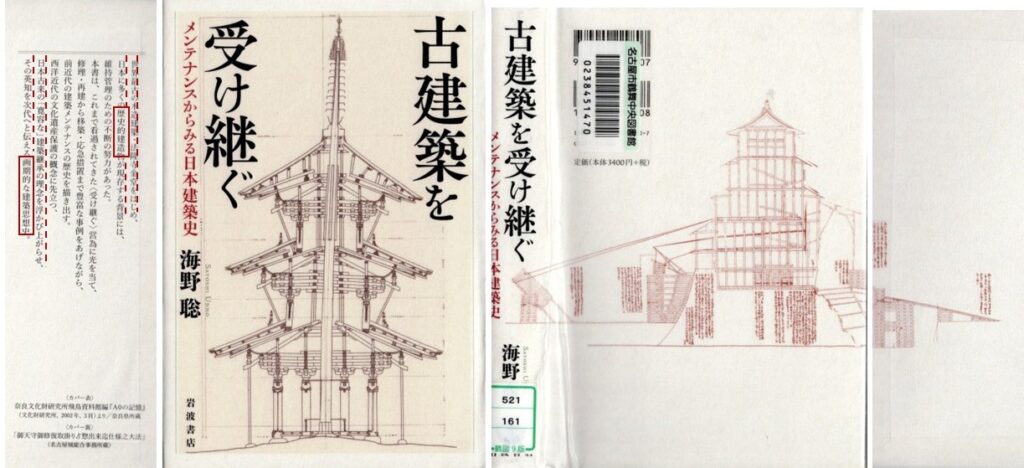

・「古建築を受け継ぐ」-メンテナンスからみる日本建築史ー2024年岩波書店

図書館でこの本に気が付き借りたのですが、380ページ3400円の大書です。2022年に岩波新書で「森と木と建築の日本史」990円を出しており、一般向けに日本の「木の文化」を語っていましたが、科研費、挑戦的研究(萌芽)「建築メンテナンスの歴史学の構築に関する基礎的研究」を取得しての「木造建築ならではの文化の継承」を広く日本建築史に広げて語っています。末尾の「注」の後に、古建築の部位の名前と絵、主要参考文献もあり、一般向けを狙った本だと見えます。公益財団法人・文化財建造物保存技術協会の行っている「解体修理」は、かっては役人であったこともあり一般には知られていませんが、こういう教宣の仕方が必要だったのだと思い知りました。

だけに、海野さんが「あとがき」で特に公益財団法人・文化財建造物保存技術協会に謝辞を述べていないのがひっかかりました。表の裏に「日本古来の「寛容な」建築継承の理念を浮かびあがらせ、その英知を次代へと伝える画期的な建築思想史。」とあり、高みから眺めている姿勢が見て取れます。

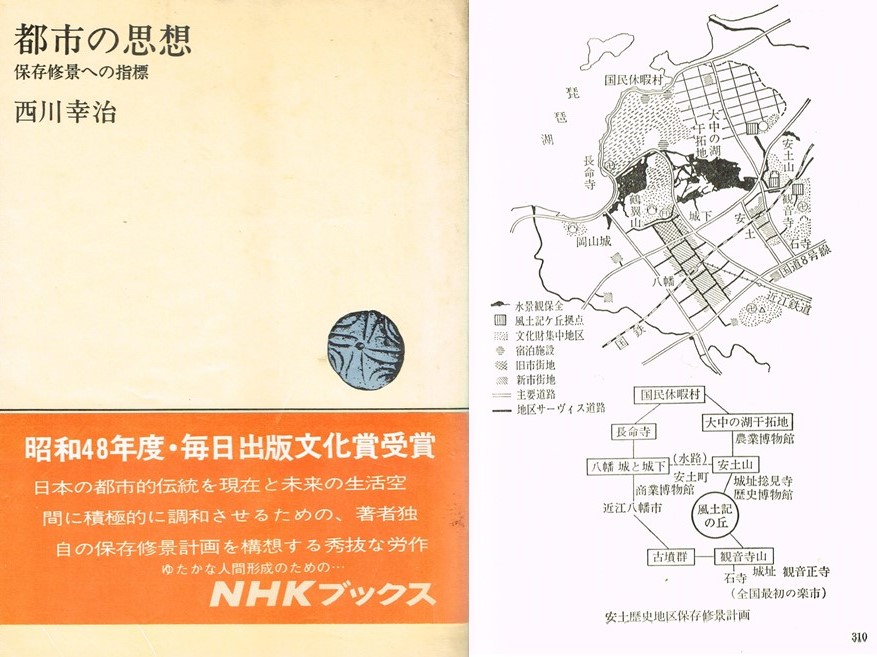

「木造建築ならではの文化の継承」を、西川幸治(1930~)は「保存修景への指標」と副題をつけて「都市の思想」を1973年日本放送出版協会から出しています。都市の誕生から始め、日本の都市的伝統を時代を追って都市史として語るのですから、「木造」にこだわらずを得なく、彼が取り上げた市井の「町なみ保存」運動は法律となって成果を残しています。

この本の参考文献に観光まちづくりの西村幸夫(1952~)東大名誉教授の著作はあるのですが、西川幸治京都大学名誉教授の「都市の思想」を海野さんは読まれていないようです。したがって、町の建築士による重要伝統的建造物群保存地区(伝重建)の指定を受けた「登録有形文化財(建築)」の修理、保存の実態は書かれていません。

「建築思想史」とうたいながら、現代の「古建築を受け継ぐ」修理、保存の実態が書かれていないのは、やはり海野さんらしいと思いました。視座を広げているように構えは見せているのですが、実態は東大学閥に偏り、習熟している古代に偏った狭い視座しか持っていません。

表の裏に「世界最古の木造建築・法隆寺金堂をはじめ、日本に多くの歴史的建造物が存在する」とあります。本のタイトルは「古建築」と一般名称なのに、わざわざ「歴史的建造物」と、ここに記するのは「歴史的建造物」という名称を広げたいのでしょう。平城宮跡に新築された「大極殿」も「史跡の上に復元された歴史的建造物」です。国宝・法隆寺の価値を「歴史的建造物」の名称で下げてはいけません。

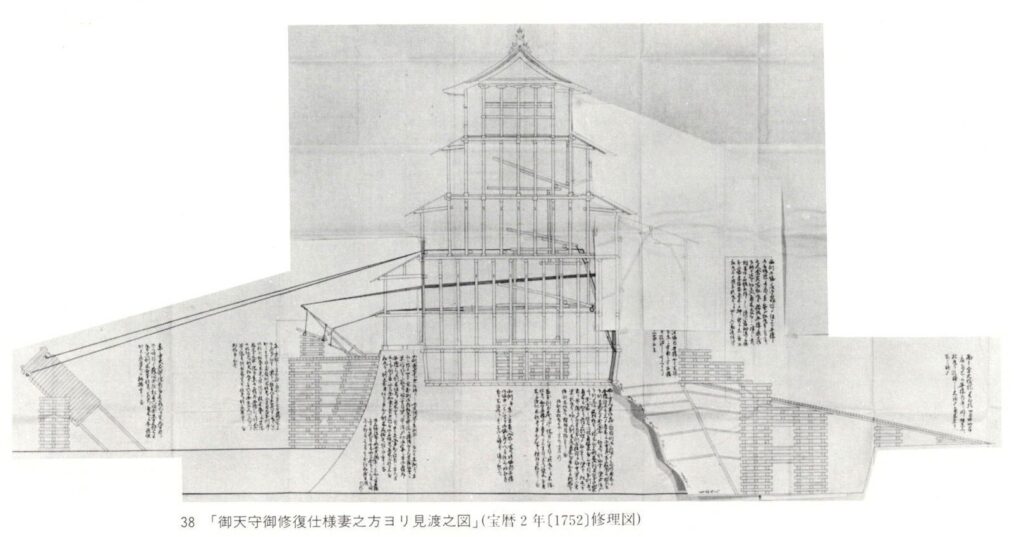

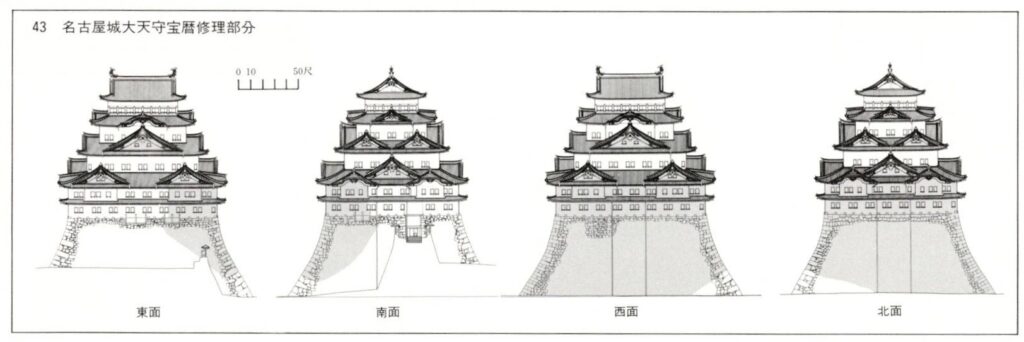

裏表紙は、名古屋城の宝暦の大改修の古図です。参考文献に、麓和善・加藤由香の2010年の論文、堀内亮介の2020年の論文がありますが、内藤昌著「名古屋城」1985年小学館刊の本は参考文献にありません。宝暦の改修は城戸久 「名古屋城天守宝暦大修理考」 建築学会論文集 第 22 号 昭和 16 年 9 月以来、金城恩顧録と共に研究が進められており、それが市井に出版されたのは「名古屋城」1985年です。

天守は木造の高層建築であり、五重塔のような平屋建てではありません。架構が全く違います。私は「城戸久の城の復元から、森蘊、内藤昌の「復元的研究」の章で城の復元に触れましたが、海野さんは藤岡通夫東工大教授の「京都御所」1987年しか、近世建築の参考文献にあげていません。藤岡先生はお城の復元を数多く行い、海野さんの「建物が語る日本の歴史」2018年刊は、藤岡先生の「城と書院」(小学館1968年)から抜き書きしていますので、本を知らないはずはないですが、城についての主要参考文献はあげていません。

名古屋城木造天守は城戸久自身が戦前に実測をしており、名古屋城天守の宝暦の改修は「管柱」「通し柱」で論じられています。

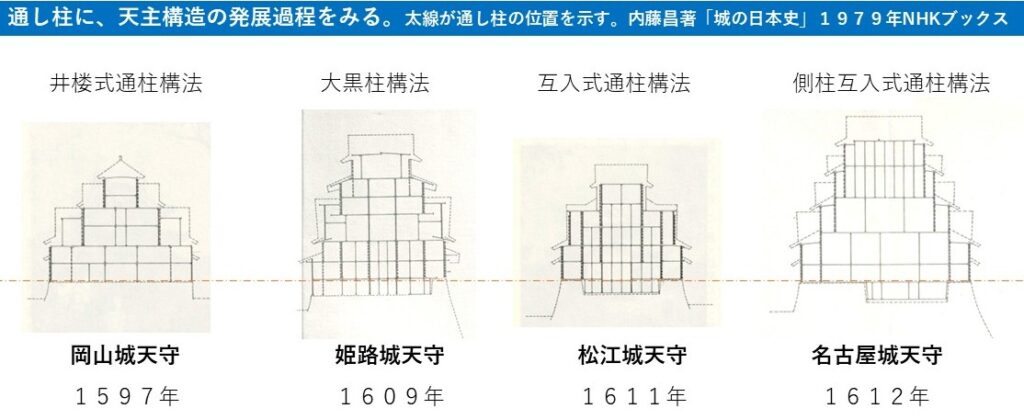

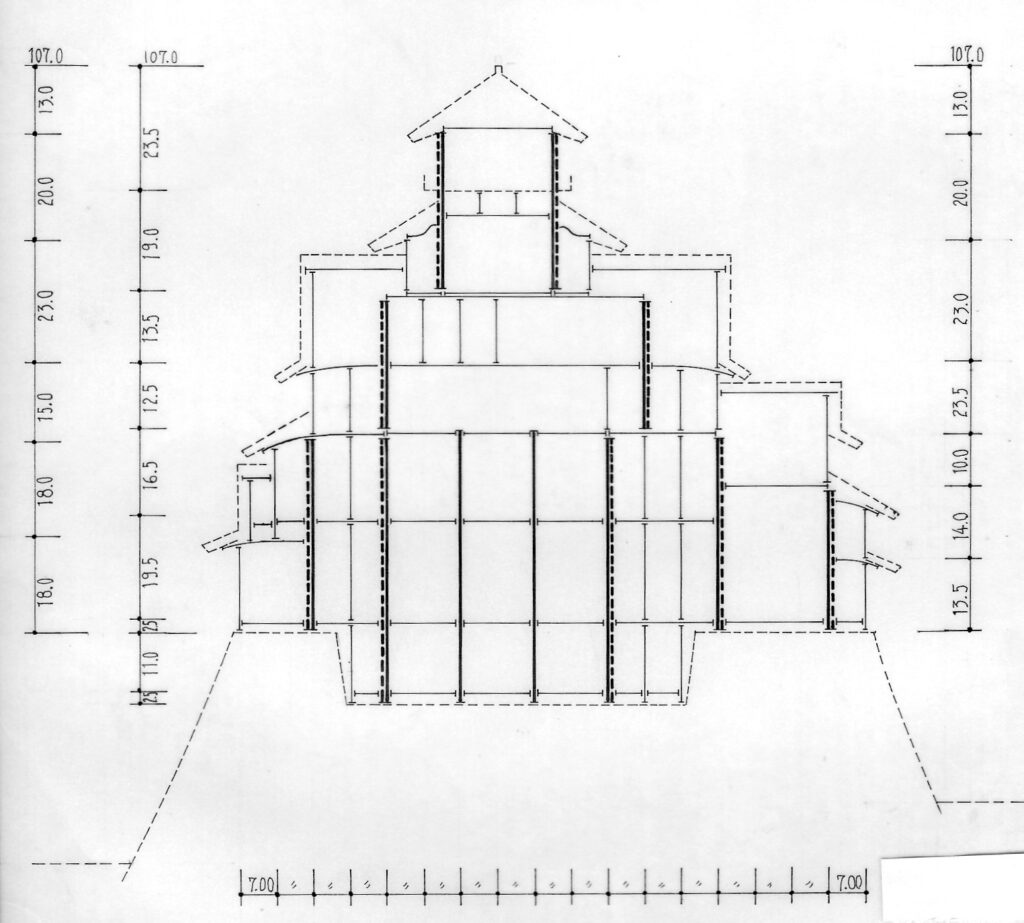

内藤昌は、名古屋城天守を最終形として、岡山城天守からの「通し柱」に注目して天守の架構に名をつけました。「安土城の復元」を「天守指図」という平面図から行うのに、柱の位置はすぐにわかりますが、さらに「信長公記」に書かれている「柱の長さ8間」の数字に、高層木造建築の架構方法を探す為でした。

「信長公記」には柱の本数が書かれているのですが、「天守指図」の平面図と見事に一致します。これは、大工の資料があって、それを見て太田牛一が数字で表したとしか思えません。「天主拝見記」を書いた普請奉行が柱の数を数えることなどありえないので、大工が普請奉行と共に拝見した数字が残っていたのか、大工の描いた「天守指図」が太田牛一の手元にあったのでしょう。柱の長さ<高さ8間>が「信長公記」に書かれているのですが、この数字も大工の手によるものである事を内藤昌は証明しました。架構「22本の柱で心柱」の柱の長さでした。

母屋を8間×10間にするつもりが、石垣の上に母屋を乗せて8間×11間としたので、北側の母屋の4階5階の通柱は、南側と違い、ずれてしまった。

表紙に名古屋城天守の宝暦の修繕絵図を載せるなら、「古建築」の中に「天守」も仲間に入れていただき、その「メンテナンス」を高層木造建築の架構から述べて欲しいものですが、ありません。ろくろで引っ張り上げることができたのは「側柱互入式通し柱構法」だったからでした。

海野さんの「古建築」は鎌倉時代までです。以降の時代は自ら提唱した「古建築を受け継ぐ」に日本建築史をあてはめて自己中毒を起こして記述しているだけです。

室町時代以降の建築の使われ方と共に進化した建築技術を新たに取り上げることなく、行われている修理内容もタイトルのあるようにメンテナンス技術にうらづけられてなく、表面的・概念的な言葉でしか語れていません。

一般人はこの本を読んでも海野さんのメンテンナンスから、、、がサッパリわからないでしょう。メンテナンスでなく、移築、流行りに合わせて意匠にかえる、構造方式の乗り換えなどなど、ようは建築が進化するのを「成長」と言い、それを自説「古建築を受け継ぐ」に独りよがりで取り込んでいるだけです。よくも、こんな「成長」内容の無い本が出せるものです。「江戸時代の建築、街並み」では、次に私が批評を書いている光井さんの「歴史的建造物」の方が圧倒的に良いです。

室町時代になると、和様と禅宗様の折衷様式が大きな礼堂・本堂を包み、安土桃山時代には、古建築のルネッサンスが起き、方広寺大仏殿、東寺大伽藍が作られ、書院、方丈、城、離宮、霊廟、揚屋、町屋と建築用途は展開するのですが、それらの作られ方が書いてないのでは、その「修繕」「受け継ぎ」を書くことはできません。

古代建築は石積みのごとき架構なのですが、近世になると「木割書」が書かれ、木材の流通サイズも細くなり、畳割りモジュール、4寸角×17尺通し柱、2間梁が一般化します。ヒノキの大材はなくなり、江戸の寺はケヤキに大材を求めました。

「木造建築ならではの文化の継承」をひとくくりでは語れません。時代によって木造技術は変わります。現在も木造建築は作られていますが、ノリで張り合わせた集成材であり、金物で結合されています。

光井渉 「歴史的建造物」

光井渉(1963~)さんは、東京芸術大学美術学部建築科教授であり、2016年の「日本の伝統木造建築 その空間と構法」市ケ谷出版社 刊は母屋と庇の構法から説き起こしており、私も素人に説明するのに使っている名著です。

文化庁文化財保護部文部技官になられているので、文化庁との付き合いは強いのでしょう。2021年に日本の歴史的建造物ー社寺・城郭・近代建築の保存と活用 (中公新書)を出されていますが、タイトルの「歴史的建造物」に引っ掛かり「歴史的建造物とは何か?」の読書感想文を書き、名古屋城木造天守事業に反対するする人たちに配りました。

「芸大に建築科?」が普通感覚なのでしょうが、武道館の建築家・山田守は「建築は芸術です。認めてください。」と言ったのでした。1890年、東京芸大の初代校長となった岡倉天心の「日本の覚醒The Awaking of Japan」の冒頭を引用します。

日本の急激な発展は、西洋人の目から見れば多かれ少なかれ一つのなぞであった。彼らは言うーこの国は、花と軍艦の国、壮烈な武勇と優雅な茶碗の国、新旧両世界の入れかわる薄明りの中で陰翳入り乱れる奇怪な辺境であると。

つい先ごろまで、西洋人は日本などまともな相手とは考えた事もなかった。それが笑うべし、今となっては、列強に伍そうと努めたかれらの成果が、キリスト教国の脅威のごとく彼らの目には映るのである。新生日本に世界がよせた非難・称賛のすさまじさ、ばからしさは、いかばかりであったか。われらは一朝にして近代進歩の寵児であり、かつまた恐るべき異教夷狄の蘇生児ー黄禍の化身となったのである。

1904年2月10日露戦争勃発の日に出奔した舟中の執筆であり、11月にはニューヨークで出版されます。アジアの古典的な精神文化を継承しなければならない日本人(彼はボストン美術館の中国・日本部顧問になるためにアメリカへ)としての自覚が述べられています。西洋に対する東洋の理想・伝統に向き合い、日本画、仏像、陶芸、工芸を芸大に置くのですが、建築は工部大学校において「造家学科」とされていたのを、伊藤忠太が「建築学科」と改め、西洋の建築家教育をならい、エリート養成に走ります。伊藤忠太の築地本願寺を見れば、建築の東洋をどのように彼らが捉えていたかわかります。芸大の建築学科も、1923年に東大の後追いをします。

光井さんには、岡倉天心の日本画に対する熱い志を受け継ぎ「日本の伝統木造建築 その空間と構法」から「日本伝統美の再発見」に繋げていただきたかったのですが、5年後、エリート役人感覚での「日本の歴史的建造物ー社寺・城郭・近代建築の保存と活用 (中公新書)」になってしまいました。

中央公論新社 編集部担当者 殿

そして、名古屋城天守を「戦後復興市民のシンボル」に の皆様へ

光井渉著「日本の歴史的建造物」―社寺・城郭・近代建築の保存と活用― 読書感想文「歴史的建造物とは何か?」

2021年7月28日 高橋和生 デザインオフィス タック代表 一級建築士 日本建築学会正会員

●はじめに どうして、読書感想文「歴史的建造物とは何か?」を書く気になったかを書きつつ、感想文の章立てを説明します。

図書館で「歴史的建造物 光井著」を見つけ、<はじめに>を立ち読みして私は「あの光井さん注1までもが、文化庁のまわしものになったのか。」と思いました。

「近年、歴史的建造物に対する興味や関心は急速に高まっている。」から始まり、次に「世界遺産である古都京都の文化財」と引き取ります。本屋で中公新書をチラ見する人々の中で「歴史的建造物」という語彙を知っている人がどれだけいましょうか。「1992年に再現なった首里城正殿は歴史的建造物と同質なものと受け止められている。」と書かれ、ア・プリオリ「数多くの歴史的建造物が失われた」です。「世界遺産」「文化財」「国宝・重要文化財」「伝統木造建築」などと「歴史的建造物」とは何がどう違うのでしょうか。

注1:光井渉「日本の伝統木造建築」―その空間と構法―2016年市ヶ谷出版

私は2012年清水建設設計部を定年退職してから、名古屋工業大学内藤昌研究室の1年を懐かしみ、改めて都市史・建築史の学徒を決意し勉強をしなおしたのですが、この本は図版も多くわかりやすく、日本建築史の新たな教科書だと思いました。半世紀前の教育は「古建築は寛文までで、あとは彫刻に溺れ、建築は矮小化してダメになった。」であり「住宅史」はおまけでした。この本は、江戸時代の農家・町屋をそれまでの古建築につなげ、本の3分の1を費やし、江戸時代の伝統木造建築を語っていて素晴らしい本だと思っています。

私が「歴史的建造物」という語彙を知ったのは、2015年12月、河村たかし名古屋市長が自ら行った市民説明会「名古屋城を木造で復元する。ホンモノだ。燃えた国宝名古屋城は文化庁の言うところの歴史的建造物である。」でした。

よって、私は「歴史的建造物とは、史跡の上に、一度完璧になくなった建築物を復元したレプリカ」を指すものと、海野さんの本注2を2020年5月に読むまで誤解していました。

「史跡の上の復元された平城京、興福寺中金堂」を奈良まで見に行った後、古建築の勉強のつもりで、図書館で探し出して読んだのでした。冒頭の「奈良には法隆寺、東大寺のような歴史的建造物が多くある。」に驚きました。私なら「奈良には、上代の国宝が多くある。」です。なぜ「歴史的建造物」という語彙をここに使うのか?それは、推定復元されたレプリカ平城宮大極殿は「歴史的建造物」であり、「歴史的建造物」である法隆寺と価値を等しくみなし、文科省から得た科研費により歴史的建造物の「復元学」を提唱するためのものでした。

私は「史跡の上にレプリカをドンドン作り、史跡という文化財を観光に生かす。」という文化庁、国の意思を「歴史的建造物」という語彙で体現しているのだと、5年もたって、ようやく「歴史的建造物」の語彙の役割を理解しました。

第一章は私の誤解した顛末を書きます。光井さんは<はじめに>に「名古屋城天守は木造での再度の再現をめぐって紛糾している」と書いていますが、第5章城郭では、名古屋城天守木造復元に紙面をさいておらず紛糾の内容がわかりません。文化庁が作成した語彙「歴史的建造物」が、紛糾の原因だったことを明らかにします。

注2:海野聡「古建築を復元するー過去と現在の架け橋」2017年吉川弘文館

海野聡編「文化遺産と<復元学>―遺跡・建築・庭園復元の理論と実践」2019年吉川弘文館

私は「復元学」には賛成できません。数多くの庭園復元をされた森 蘊は「復元的研究」を唱え、内藤昌も「復元 安土城」において踏襲しました。史跡の上に「復元」することが先に立つと、研究途上での「アレか、コレか」が消えてしまい、岐阜城天守=模擬天守のようになる危険があります。結果「史跡破壊」となります。平城京の大極殿は復元された入母屋の屋根でなく、興福寺中金堂のように寄棟である可能性の方が高いと両者を見比べて私は思いました。名古屋市は史跡の上のレプリカ建設は「史跡の本質的価値を示す」と言いますが、「史跡」をそのまま文化財として保存する法律とはあいません。「歴史的建造物法」とでも名付けた新たな法の下で、レプリカ再現は現代の法に合わせなくてよいとでもしないと。

通読した結果、光井さんは「文化庁の回し者」ではありませんでした。この本の章立てには「歴史的建造物」のタイトルはなく、その定義もありません。本の全体に「歴史的建造物」を散りばめて、この本全体で「歴史的建造物」を一般人に教えるものでした。

彼は「一度完全に失った建築物を復元し新築する行為を再現という。一般的には復元と再現の区別がされることは少ない。116ページ」と、第3章の古建築の修理で行われる「復元」と、名古屋城木造天守の「再現」をハッキリ区別していました。そして、平城京、首里城の再現を「本物の歴史的建造物」とは言っていませんが、「平城京の再現は、一定の歴史性を放つものとして承認されている。212ページ」と言い、

首里城遺跡全体はコンクリート造で固められているのですがそれを説明せず、唯一の伝統木造建築である「首里城正殿は、構造も内部空間も素材も完全に再現しており、存在そのものを見せるものになっている。見る側には歴史的建造物と等価な存在となった。100年後には本物との見分けが困難になるレベル。148ページ」と言っています。「レプリカも古写真を基にそっくりに作れば、100年もたてば歴史的建造物になろうというもの。」と言っているのです。

「歴史性を放つものとして承認」とは、大極殿は証拠の無い妄想による復元ですので、レプリカのそっくり度よるのではなく、<誰かが、再現において歴史性があると決めて、それを建築史研究者が承認した>のでしょう。そう、誰かとは「天皇制」を貴ぶ政治家なのでした。光井さんは主語を曖昧にして建築史研究者の立ち位置をごまかしています。

遺跡の上の「再現」はアリだとする文化庁の意向「史跡の上にレプリカ建設は史跡の本質的価値をなす。観光・文化の為に再現しよう。」を受けて書いているのではなく、第2章冒頭に「歴史的建造物の保存という思想が、最初に対象としたのは社寺建築であった。」とあり、第1章歴史の発見 の中で彼は「歴史的建造物」の思想を建築史家として権威付け、「文化庁がこの本を利用するなら、それも結構。」ぐらいのスタンスだと思いました。 そこで、第二章は光井さんの思想について、私の反論を書きます。

第2章、第3章、第5章は、あえて「歴史的建造物」の語彙は使わなくても「古建築」「文化財」「伝統木造建築」「近代建築の遺産」でそれらの論は成り立つものです。「壊すな!名古屋城天守」の仲間たちにも、是非知ってもらいたいことが要領よく書かれています。この本を是非推薦したいのですが、それには文化庁の思惑の問題があると、読書感想文「歴史的建造物とは何か?」を書くことになったのでした。

本のタイトルは、副題と本題をひっくり返して、「古建築の復元と再現―歴史的建造物の思想」が良かったと思いました。

首里城、ノートルダム寺院の火事からの復元は世の話題ですし、文化庁は2020年4月に従来の「復元基準」に加えて「復元的整備基準」を示し、2020年6月には「戦後復興コンクリート造天守の老朽化への対応について」の見解も出しています。それらを加えれば、さらに売れる本になった事でしょう。

日本が縮むばかりであり、東京一極だけが肥大化し、地方においては中国人のインバウンドを期待して「文化財を観光に生かす」政策は続くと思います。いまさらこの本のタイトルは変えられませんでしょうが、「文化財保護と観光」「歴史的建造物の再現」「建築遺産」などなどと、中公新書の出版は続きましょう。期待しています。これが、中央公論新社 編集部担当者へ 読書感想文を送付する理由です。

巻末には参考図書が多くありますが、1975年伝統保存群保存地区のあたりは、私も関わっており、新たに参考図書を示して、第三章では、文化庁の造語「歴史的建造物」を示します。「1992年の世界遺産条約批准・・・・・問題は極めて複雑である。113ページ」と光井さんは逃げていますが、実は第6章点から面へ に、大変読みにくいですがその内容を書いています。「面から点に」が正しく、第6章冒頭「景観が歴史的建造物を保存する重要な根拠とみなされるようになった。206ページ」であり、「歴史的風致形成建造物制度」から「歴史的建造物」の登録制度が生れ、「歴史的建造物」なる造語が生れたのでした。年度ごとの箇条書きで示します。

第四章は、危険な違法建築である木造天守の再現はできない。を書きます。光井さんは2004年の大洲城天守の再現において、建築基準法第3条第一項第4号「法適用除外」が使われた問題を書いていません。観光の為にレプリカを新築するのですから、観光客の命を守るべく設計・建設をしないといけません。

建築基準法、消防法、バリアフリー法を守るのは、文化庁でなく特定行政庁の仕事であるとは書かれていませんが、光井さんが「日本の歴史的建造物」のタイトルで天守の「再現」を奨励するならば、名古屋城本丸御殿の再現と比較して名古屋城木造天守の再現には「危険な法律違反」「史跡破壊」が伴う事も書かないといけません。

―目次―

第一章 私の誤解だった「歴史的建造物」と「歴史的建築物」

第二章 光井さんの歴史的建造物の思想への批判

第三章 文化庁の造語「歴史的建造物」

第四章 名古屋城木造天守の再現はできない。

第一章 私の誤解だった「歴史的建造物」と「歴史的建築物」

・名古屋城天守の木造化の始まり

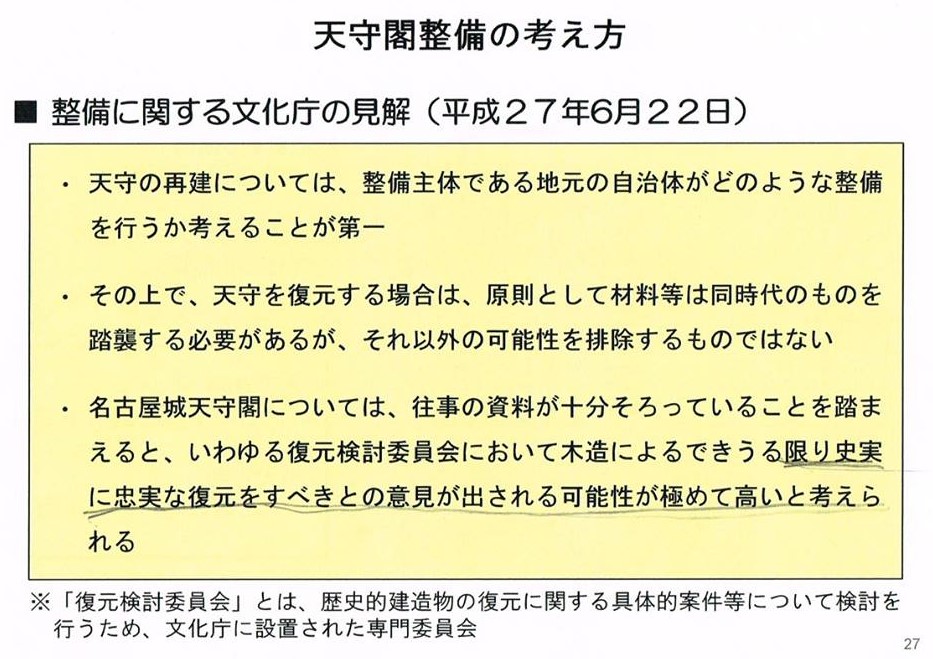

河村たかし名古屋市長と青柳正則文化庁長官との2015年6月のヤリトリから始まりました。これは2019年10月3日に名古屋市が議会説明に提出した資料です。2015年12月の市民説明会では、「文化庁の見解」として市民に配られています。

回りくどい文言ですので、役人の作文でしょうが、文化庁長官から「木造で史実に忠実に復元を期待する。」主旨の事を市長は言われ、、名古屋市は天守木造化事業に邁進します。

・2015年12月市民説明会での河村市長の説明

①コンクリートの現天守はボロボロだ。耐震改修しても40年後には寿命となる。

②その時、文化庁は「史実に忠実に復元した木造でないと史跡に建てはいけない。」というだろう。今はまだ材木も手に入るので、2020年オリンピックまでに木造で天守を復元しよう。江戸城が木造復元すると言っているが、名古屋は負けやしない。

③燃えた国宝名古屋城は「歴史的建造物」である。これほど資料が残っている天守は他にない。文化庁の言う史跡に上に「復元」するに、名古屋城天守に勝るものは無い。

④江戸城天守は400億円で復元できると言っている。名古屋城天守もそのくらいだろうが、人がぎょうさん来るから、入場料を1000円として、税金を使わず借金で賄える。(後に、「500億円であり、50年返済にかかる。」との計算が発表された)

⑤日本一魅力のない町と言われる名古屋だが、これで魅力ある名古屋となり、オリンピックの客を名古屋に呼べる。世界に名古屋を売り、賑わい町、面白い名古屋となる。

清洲城模擬天守にはプラスチック製の鎧兜、陣羽織をつけ、刀を帯びた人が集まっています。市長も同じノリであり、「面白い、賑わいだ。」でした。テレビ、新聞では「城」を取り上げると人気のようで、タレントの千田嘉博奈良大学教授が「名古屋城は最高の防御性能を持つ。」と踊っています。 内藤昌は「黒沢映画の代表作、<乱>に見るがごとく、姫路城や熊本城が戦塵煙る原野に屹立している風景は、ドラマとしてはともかく、歴史的事実に反して滑稽でさえある。まさに薪の束のような木造高層建築を単に戦争の為にだけ作る必然性はまったくない。<城>はその原意において、<都市>の概念を持つ。」と「城の日本史」1995年角川書店の<まえがき 城の歴史相>に書いていますが、残念ながら、講談・映画の流れは現代のゲームに繋がり、全国に残る「城の史跡」の<本質的な価値は何か>の探求がされることなく、「天守の再現」の掛け声だけが響いています。

・史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準

2015年3月30日 文化庁の(通称)復元検討委員会

定義:今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画または整備基本計画において当該<史跡の本質的価値を構成する要素>として特定された歴史時代の建築物その他の工作物の遺跡に基づき、当時の規模・構造(基礎、屋根等)・形式(壁、窓)等により、遺跡の直上に当該建築物その他工作物を再現する行為を言う。

・歴史的建築(●)物と建築基準法について

2017年3月25日 国土交通省 住宅局 建築指導課

定義:文化庁の指定「国宝、重要文化財」がなくても、その地に今も歴史を背負って残っており、地方公共団体が文化的な価値を生かすに必要な「歴史的建築物」である認めた場合には、安全性の確保等について建築審査会の同意を得ることで建築基準法を適用除外できる。

・私の誤解

文化庁の「歴史的建造物」とは、<今は失われて原位置に存在しないもの>であり、国交省の「歴史的建築物」とは、<その地に歴史をまとって今もあるもの>と、「造」と「築」の違いにより、文化庁は史跡の上に新築するレプリカを定義し、国交省は、文化庁から文化財保護法によって国宝・重要文化財の指定がされていなくても、国の登録有形文化財、県や市の指定文化財にも「法の適用除外」の道を開いたのだと、思い込んだのでした。

海野さんの「奈良には、法隆寺、東大寺などの歴史的建造物が多くある。」を読み、国交省のホームページを改めて見ました。私は誤解していたのでした。

<歴史的建築物と建築基準法について 2017年3月25日>とは、2013年10月18日の国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針に基づき「歴史的建築物の活用」を国交省は担ったのですが、まったく笛を吹けど地方行政は踊らず、内閣官房に国交省は叱られて、再度、通達を出しなおしたものでした。

では、「歴史的建築物の活用」とは何かですが、文化庁管轄の2008年11月(通称)歴史まちづくり法、正式には「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」による文化庁指導の「歴史的建造物」の登録制度に国交省が応じたものなのでした。

歴史まちづくり計画の核となる重要文化財のまわりにある、未指定であるものの歴史的風致の形成上かかせない歴史的建造物を「歴史的風致形成建造物制度」を活用して、市町村が支援し、保存を図る。ですので、この法で定める歴史的建造物には「かつて史跡にあった国宝、重要文化財のレプリカを史跡の直上に新築する建造物」の意味はありません。

「造」と「築」の違いとは、文化庁の「建造物」は、国交省が建築基準法で管轄する「建築物(工作物も含む)」だけでなく、建築以外の石垣、土塁、生垣、庭、水路など含み、歴史的風致の維持、向上の為に指定・登録の範囲を広げたものなのでした。歴史的建造物と歴史的建築物は、文化庁と国交省の管轄の範囲が違うだけで、実は同じ事「歴史まちづくり法による歴史的風致の維持及び向上」を目指していたのでした。

海野さんのいう法隆寺、東大寺、首里城正殿、平城京大極殿を包含する「歴史的建造物」は、国交省が区別した「国宝、重要文化財」と指定を受けていない準じた「歴史的建築物」のどちらも覆い、さらに、文化庁の復元検討委員会の定義により今は無くなっていますが「史跡の上に再現できるレプリカ」も「歴史的建造物」に含まれるものとなっています。国交省の役人が定めた定義とは違います。

明らかに海野さんと光井さんは、国の機関、文化庁と国交省の間で「歴史的建築物」が混用されていることをそのまま、「歴史的建造物」の定義をあえて明確にしないままに「史跡の上の復元(再現)」について読者の共感を得ようとしていたのでした。この本「日本の歴史的建造物」の中で歴史的建造物の定義などできるわけがないのです。定義が曖昧のままでないと、この本は成り立ちません。

・国交省の定義は明解です。「国宝、重要文化財でない建築物は、建築基準法に従え。」

史跡の上に新築される「歴史的建造物」は法適用除外される「歴史的建築物」ではなく、天守は観光の為の新築「展望台」であり、建築基準法3条の法適用除外にはなりません

2019年3月25日は、名古屋市市議会において「名古屋城木造天守復元の予算500億円が認められた。」時と同時でした。この折角の国交省の通達に秘められた意「危険な違法建築である名古屋城天守の木造化はデキナイ」を無視して3年、名古屋城天守木造化事業は「漂流」を続けています。

法を作るのは国ですが、運用は特定行政庁の名古屋市です。まさに泥棒が警官を兼ねる名古屋市なのです。よって、名古屋市は税金100億円の無駄使いを続けています。

第二章 光井さんの歴史的建造物の思想への批判

「歴史的建造物」は<はじめに>の冒頭にあるように、この本ではア・プリオリなのですが、最後に「本書は、単なる古ぼけた建物であったものに、新たな価値を見出して、歴史的建造物として扱うようになり、その保存の道を模索してきた日本近代の記録である。歴史的建造物という存在とその魅力、秘めた可能性は、ようやく社会に認知されつつある。258ページ」ともあり、第1章歴史の発見 とは古ぼけた建物に歴史的価値を発見してきた人々の歴史なのでしょう。前章の役人の定義は忘れて、光井さんの考えに反論します。

・定期的な修理「解体修理」によって法隆寺は残った。

河村市長に「コンクリートの耐用年数は50年だ。木造天守にすれば、法隆寺のように1000年もつ。」と言われて、「耐用年数とは税法上の事。NYでは100年、ロンドンでは140年と、建物をいつまで使う社会かで決まる。」「西院の伝法堂は400年毎の解体修理によって30%の木材が入れ替わっている。野地板、垂木など外部に面するのは、100年毎に取り換えている」などとSNSで発信したて来た私には、ありがたい冒頭です。是非、この本が売れて欲しいものです。

しかし、最古の木造建築の法隆寺と式年遷宮を行う伊勢神宮に「中世までの社会にあって、建造物の古さに特別な価値が見出されていたとは言えない。つまり歴史的建造物という存在は認知されていなかった。6ページ」を当てはめられると、逆に「歴史的」という光井さんの思想がオカシイと思います。

近代に歴史学が始まる前にも、古さとは伝統であり、藤原家、平氏に源氏、そして何より天皇ですが、長く続いたモノを誇りと感じる事はあったでしょう。日本書紀から六国史(~887年)までの正史に古建築を貴ぶ記述はなくても、皇室の行事は宮殿で行われたのであり、皇室の祖先神として祀られたアマテラスを訪ねて伊勢にも行ったことでしょう。そして、法隆寺は、聖徳太子信仰に支えられたのです。太子は日本仏教の祖として、全ての宗派からの敬われていたでした。宗教心の継続がなくては、解体修理も式年遷宮も行われる事はなかったでしょう。その宗教環境の場として、正史に書かれていなくても、社寺が長く続いている事の価値を古人も見出していたと思います。

仏法を知らずに、堂塔伽藍を論ずべからず

天神地祀を拝さずに、宮を口にすべからず

法隆寺大工は太子の本流たる誇りを心奧にもて

西岡常一 小原二郎「法隆寺を支えた木」1978年 NHKブックス

・大工家伝書から名所図会、江戸期に国学者により歴史的建造物が認識された。

「工匠家による認識は流派内のみで継承された」と、光井さん自ら書いているように、17世紀の中ごろに「私の先祖は、、、」と、鉄砲の国友、石垣の穴太と、口伝を文字に置き換えるのが流行りました。甲良家大工は、「建仁寺流は禅宗様が得意である」が言いたく、流派の権威を高めるために建築様式を書き記しているのであって、それをもって「歴史的建造物」を認識したとは思えません。

法隆寺大工西岡さんは「周りには、奈良、平安、鎌倉、室町、江戸と、各時代の建物があり」と言っています。光井渉「日本の伝統木造建築」に書かれている、<掘っ立て柱の日本に、上代様式が中国から直輸入され、人の祈りの空間を付加したく平面規模を大きくするために和小屋が開発され、そこに宋から新様式が入り、和様が対比的に認識され、やがて和様は宋様式を自在に取り入れ折衷様となり、江戸になると構造の美から、装飾の美に転化していった。>は、法隆寺大工の中井正清注3も文字には残していませんが歴史的に様式技術を捉えていたと思います。国学者の思想により古建築の技術評価することなどできません。大工でしかできない事です。

注3:内藤昌「近世大工の系譜」1981年ペリカン社

歴史的建造物として庶民に認識されたのは江戸末の「名所図会」であるという光井さんの指摘は鋭い。賛成です。この「名勝、旧跡」が文化財保護法の中に入りましたが、伝統木造建築の進化を歴史的に捉えて指定する国宝、重要文化財とは全く別の概念です。「史跡」の苔むす石垣に「古城」を思い、歌を謡う。コンクリートで作られた天守であっても構いません。この心情をとどめる景観の保存が、文化財保護法「史跡」の考えであり、2015年に文化庁の通称復元検討委員会から示された「史跡の真上にレプリカを作り、史跡の本質的価値を高める。」は、全く法にはない「史跡」の新しい価値付けです。

かつては、考古学者の「学問の宣伝」「生きがい」の発露は、「史跡」をそのままに留め、近くの「博物館」内で行う事でした。平城宮の復元・建造物の展示を「屋外博物館」銘打ち、国の入場料無料の公園としなくてはいけなかったことが、それを示しています。

そして、奈良県は公園の外に施設を建て「平城宮テーマパーク」と宣伝し観光客を集め、推定復元のレプリカはホンモノとして表に出て「考古学の宣伝」は背後に消えてしまいした。この姿で、日本の文化、歴史的建造物は良いと光井さんは思っているのでしょうか。

・ヴィオレ・ル・デュクは近代建築学の父である。73ページ

「日本の」歴史的建造物ですので、「西洋の」歴史的建造物を光井さんはどうとらえているのかを本の中に探したのですがわかりません。

光井渉/太記祐一「建築と都市の歴史」2013年井上書院刊によれば、彼は「自分が理想とする修復」をした建築家であり、我が国では新薬師寺を復元した関野貞に比肩される者です。今の建築史では「彼らは間違えた」とされています。19世紀における建築家は、近代の建物用途に過去の建築様式を自在にあてはめて、ギリシャ、ゴシック、ルネサンス、バロックの様式を身に着けなければならなかった。注4 それを、日本の明治の建築家も真似して、古い建物に「歴史的」価値を見出したのは、そうなのでしょう。しかし、「西洋の」が19世紀の建築家たちを指すのでは、法隆寺から始めたこの「日本の歴史的建造物」のタイトルに見合うものではありません。「西洋の」歴史的建造物を光井さんはどうとらえているかわかりません。

注4:鈴木博之「ジェントルマンの文化―建築から見た英国―」1982年日本経済新聞社

私がロンドンで見たHistoric Architecture 正式には Listed Buildings of United Kingdomは、イングランドの全建物の2%にもなります。374,000件が指定されており、その内1級が2.5%ですが、1837年に改修なったバッキンガム宮殿も1951年に作られた新しい建築であるロイヤル・フェステイバル・ホールも含められます。2米は5.5%、2級が残り92%です。

街を歩くと、Blue plaque が張られた住宅が見られます。1867年から「人類の繁栄と幸福に寄与した生誕100年以上の偉人が住んでいた住まい」の印ですので、イングランド900の指定の多くがロンドンにあるようです。日本でなら「偉人の旧跡」であり、「名所図会」と同様に、建物自体の価値を認めるものではありません。

ロンドンでは、19世紀ビクトリア朝のアパートは現役であり、億ションとなって売買されています。300年前の商社は、衣料品店として今も使われています。フェロ・ロマーナとなると、2000年前のコンクリートのアパートが今も使われています。

「西洋の」古い建物は、改修を重ねて現役で使われているものが多くあり、それはそれとして保存に金をかけるし、建築、都市がなくなって遺跡となったものは、そのなくなった歴史と共に遺跡としてそのまま残し、博物館で復元しその歴史的価値を教えるものです。ロンドン博物館ではローマ時代のロンドンの姿からロンドンの都市史を見せています。

西洋の煉瓦造は、修復された歴史をそのまま外観に表しています。ヴィオレ・ル・デュクは否定されました。光井さんの指摘する伝統木造建築の修繕の過程での「復元」はなく、史跡に「再現」した「歴史的建造物」もありません。木造構造の都市である京都もロンドンと同様に、過去の遺跡の上に繁栄を続けて来たのですが、都市史の博物館は今もって京都にありません。

平城京大極殿のように推定の上に推定を重ねないと、木造構造の姿は再現できません。平城宮大極殿の屋根が入母屋とは500年後の12世紀の絵巻物が根拠なのです。天皇の儀式はすでに里内裏で行われたのではないでしょうか。大極殿があったという証拠は文書であるのでしょうか。だいたい、絵師は事実を写生しません。そうあってほしいものを書くものです。安土城の復元から見れば、「なにを寝ぼけている!」というレベルの復元の証拠です。

・歴史的価値は、400年前→200年前→100年前→50年前と、古さにおいて近くによってきた。

光井さんは、廃仏毀釈から昭和の行動成長期までの「古建築の保存活動」を追いかけてくれていますが、ゾンザイに壊される建築の歴史上の価値が、単に「古いから」から日本文化の「国宝」となり、観光の為の「町並み保存」となって、古さにおいて近くになったことを明確に書いていません。「歴史的建造物」と、法隆寺から広島平和記念館まで一つ概念でくくったことが、「保存活動」をわかりにくくしています。

丹下健三が設計した1955年竣工の建物が、耐震改修され、2006年に国の重要文化財に指定された時は驚きました。今は「古さ」具合で言えば、50年を経れば、国の有形文化財の登録の資格が得られます。例えば、名古屋テレビ塔1954年は2005年に「戦後復興のシンボル」として、国の登録有形文化財となっています。

以下の法により「歴史的建造物」の要件としての「古さ」が、400年前、200年前、100年前、50年前と、近くによってきました。

400年前まで 1880年古社寺維持方法の件 社寺保存内規

200年前まで 1897年古社寺保存法 半世紀前の私はここでした。江戸末の興正寺の五重塔は、五重塔であっても重要文化財の指定を受けていなかったです。

1919年史跡名勝天然記念物保存法

1929年国宝保存法 名古屋城は1932年に国宝となる。

100年前まで 1950年文化財保護法 明治100年が言われ、明治建築の指定もされる。

50年前まで 1975年「伝統的建造物群保存地区」が文化財保護法に加わった。

・コンクリート造の耐用年数は50年、木造は30年。に、光井さんは触れていない。

活発な生産活動から建物は建て替わるものです。田舎の生産活動がないところでは建物がたまたま残り、なら産業の乏しい田舎の町おこしに歴史的建造物を使おうと、歴史まちづくり法2008年が制定されました。

私の育った名古屋市内の家は風呂こそありましたが、下水道はなく、便所は汲み取り式でした。母は洗濯機の購入に合わせ土間の台所に床を張りステンレス製の流しを置き、ちゃぶ台がなくなりました。クーラーをつけるには、木製のガラス戸をアルミサッシュに変えています。あげくに「これでは嫁が来ない」と、私をダシに家の建て替えをしてしまいました。木造住宅は、世代が替わる30年で建て替えるものなので、耐用年数が30年とされているのです。国交省の建て替えのデータもそれを示しています。

上田篤「日本人と住まい」1974年岩波新書

私が学生時代に読んだ本です。「不便と感じる町屋には、日本住宅の良さが詰まっている。」と書かれています。1975年文化財保護法に「伝統的建造物群保存地区」が追加されて、この本は日本建築学会が始めるフィールドワークのバイブルとなりました。

河村市長の「もう50年たったコンクリート天守は壊さなければダメだ。」は、名古屋市民、庶民にはすんなり受け入れられました。弥生時代より家は地震で壊れ、火事で燃えるものだと日本人には感覚的にしみついており、世代が替わったなら壊して新しくする事に抵抗がありません。日本の木造建築の伝統です。空襲で燃え尽きた町を法によって不燃化を図ってきたのですが、それを仕事としてきた建築士の私がいくら話しても、名古屋市が市民に説明をしないので、新聞は取り上げず「木造天守は決まった事」として今も事業は継続しています。

現天守が「戦後復興のシンボル」として文化財であり、「残すべきもの」という考えは名古屋市にはなく、コンクリート造の名古屋市役所1933年竣工が、2014年に重要文化財をなり、建前は永久保存になったのですが、その保存内容の説明を名古屋市はあえてしません。昭和40年代にコンクリート天守は史跡を傷めると、コンクリート造での史跡の上の再現が禁止になったのであって「木造で再現しないといけない。ホンモノにだ。」とは文化庁は言っていないですし、2020年6月文化庁の見解「コンクリート天守の老朽化の対応」が出されても、名古屋市はこの文化庁見解を取り上げません。新聞も報道しません。

光井さんの本には「名古屋城木造天守の紛糾」「木造で本丸御殿が復元されたのでコンクリート造天守が嫌になった。」としかないので、ここに「耐用年数」問題を書きました。

・首里城、平城京、名古屋城に共通なのは、広い土地、高額な再現費用、シンボルです。

再現できる広い敷地の所有者は国です。首里城、平城宮は国交省の公園です。名古屋城も管理が名古屋市であるだけで、土地は国のものです。そして、何れも国・文化庁から「史跡」指定されています。

再現費用を坪単価で算出します。

・首里城は33年の間に240億円を使っていますが、首里城正殿の建設費1992年は33億円です。3階建て延床363坪ですので、坪909万円です。2019年に焼失した、周りのコンクリート6棟も含めて国が復元する費用は200億円を超えると言われています。

・平城宮大極殿2010年は180億円です。平屋建て延床266坪ですので坪6766万円です。

・興福寺中金堂2018年は60億円です。平屋建て延床257坪ですので坪2334万円です。

・名古屋城天守1959年コンクリート造は、60億円であり、坪360万円でしたが、木造天守は500億円であり、坪3000万円となります。6階建て延べ床1663坪です。名古屋市の1年の一般会計は1兆3千億円であり、500億円の建設費の借金も市は気にしません。

普通の建物で建設費が坪100万円を超えるのは少ないですが、私もかかわった伊勢のおかげ横丁1993年は、町屋の安普請なのですが、江戸期の伝統木造建築をそのままに復元したために、1990年ですが坪150万円かかりました。

首里城は1929年に国宝に指定されて神社として整備されたのですが、アメリカ軍の艦砲射撃で破壊されました。守礼門が再建されたのが1958年。沖縄が日本に返還されたのは1972年。返還と共に史跡指定がされ、琉球大学を移転させ1980年から復元がはじまりました。ウチナンチュウが沖縄を搾取してきた歴史、巨大な米軍が今も駐留をしている現実に日本国が投資をし、世界遺産として観光で生きる道を与えたのでした。当然、沖縄県民の誇り「14世紀、琉球王国」のシンボルともなっています。

平城宮は、天皇制を憲法に持つ日本国が、天皇親政時代の国の姿を形にして示したもので、奈良時代天皇制のシンボルとしてあります。

国宝名古屋城天守は空襲で燃えたのですが、私のオヤジは朝鮮戦争での儲けを寄付して、戦後復興のシンボルと願ったのでした。尾張藩、封建制のシンボルとして作られた天守はいつのまにか「尾張名古屋は城でもつ」と、名古屋のシンボルとなっていました。

文化庁は「史跡の直上にレプリカを作って、観光に生かす。」政策をとっていますが、その工事費用は地方自治体によります。広い土地(史跡)、高額なレプリカ再現費用が必要な歴史的建造物の復元は、城下町を今に引き継いだ現代の都市市民が、都市のシンボルと願う事でしか実現できません。

光井さんは「歴史的建造物」と名前を一般化していますが、平城宮と首里城は国の強い意図があり、他の史跡の上の再現は城郭でしかありえないです。

城郭に特化した論は、以下の本が詳しいですが、光井さんの本の巻末参考図書にありません。

加藤理文「日本から城が消えるー城郭再建がかかえる大問題―」2016年洋泉社

熊本地震によって崩れた熊本城ですが、国が130億円を使い、2016年からわずか5年の超スピードで「震災復興」しました。観光インバウンドも当然期待されましょうが、4万3000棟超が全半壊し、最大20万人近くになった避難者への「心の復興」は、名古屋城天守が空襲後に「戦後復興」されたのと相通じます。

第三章 文化庁の造語「歴史的建造物」

歴史まちづくり法2008年に、「歴史的建造物」の語彙が生れたと、第一章で書きました。光井さんの第6章点から面へ は、その冒頭に「景観が歴史的建造物を保存する重要な根拠とみなされるようになった。206ページ」とあるように「面から点へ」の間違いであることも<はじめに>で指摘しました。面としての「町並み保存」は、「登録制度」によって、点である個々の「町屋の修繕、保存」をしていかないと、トータルな「町並み保存」にならないからです。

第6章は、事実として順に書いており個々の法律の説明は正しいのですが、当時「歴史的建造物」の概念がないのに、光井さんは「歴史的建造物」の語彙を「伝統的建造物」のところ(221ページ)で使うので、文化庁の造語「歴史的」の意図がわかりません。

また、いつから「史跡の観光利用」が国の政策とされたかを理解するには、平城宮の復元の過程を追い、近代建築の父のヴィオレ・ル・デュクの話でなく、「世界遺産 ベニス憲章:史跡の上への復元の否定」も出さないといけません。年表にして炙りだします。

1907年 関野貞「平城宮及大内裏考」

1924年 「奈良大極殿保存会」による発掘調査の開始、1959年以降は奈良国立文化財研究所に引き継がれ、今に至る。 面積123・6haのうち46・7haを発掘。進捗率38%。

1963年 池田隼人首相が平城宮跡全域の公有化を宣言するも、15年を要す。

1963年 ユネスコ「ベニス憲章」 西洋中心であり石、煉瓦のオリジナルな形を保持。建物に新たな用途を見出し、建物群として保存する。歴史的変化を尊重した復原をし、推測による復原はおこなわない。

1966年 「古都における歴史的風土の保存に関する特別法(古都法)」が議員立法で成立。住宅開発による鎌倉、京都、奈良の「土地の状況」の激変を防止するのが目的。逗子、大津、斑鳩、天理、樫原、桜井、飛鳥の10市町村も含まれた。建造物の新築、宅地造成の届け出を求める「歴史的風土保存区域」許可が必要であり、土地の収用も行う「歴史的風土特別保存地区」がある。旧内務官僚・文部大臣(1972年)も務めた衆議院議員・奥野誠亮(1913~2016)が、「若者に国を思ってもらいたい」と、平城京復元を推進する。文化庁月報 平成23年10月号(No,517)に詳しい。

1968年 東大・太田博太郎が明治100年になるのを記念して、「近代建築の保存」「町並み保存」を訴え、名古屋大学、名城大学と過疎地の妻籠の調査をする。

1970年 ユネスコ主催「京都・奈良伝統文化保存国際シンポジウム」イタリアの歴史都市の保存事例から、京都は勧告を受けた。

1971年 妻籠「売らない、貸さない、壊さない」観光開発の先駆

1972年 世界遺産条約

1972年 京都市「市街地景観整備条例」都市計画法の美観(景観)、風致地区による規制。産寧坂(三年坂)、祇園新橋の「特別保存修景地区」は法改訂に伴い、1976年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」になり、「伝統的建造物」の指定がされた。

1973年 京大・西川幸治「都市の思想―保存修景への指標―」NHKブックス

1975年 文化財保護法に「伝統的建造物群保存地区」が追加された。伊藤延男の発案

1978年 「平城宮跡保存整備基本構想」

1976年 薬師寺「金堂」が再現され、1981年には「西塔」

1984年 薬師寺「中門」が再現され、朱塗りの伽藍全体の姿が整った。

1992年 世界遺産条約を125番目に批准 式年遷宮、解体修理を世界から聞かれる。

1994年 世界遺産の奈良文書 木材・泥で作られる建築のオーセンテシティ是認

1998年 平城京「朱雀門」「東院」が再現された。平城宮の100分の1の模型を作成。

2004年 復元・大洲城天守が、既存の重要文化財の櫓に増築された。初めて、建築基準法3条(重文に同等)を用いて「法適用除外」とし、以後、文化庁は用いる。

2006年 観光立国推進基本法 小泉内閣「観光立国」宣言

2007年 観光庁が国土交通省にできる。

2008年 歴史まちづくり法 古都法の指定都市だけでなく、全国に広げた。

国宝・重要文化財でない「歴史的建造物」の登録が行われ、修理・修景する。

2010年 平城京「大極殿」再現、「遷都1300年」イベントを国営平城京公園で開催。

2012年 文化庁文化財部記念物課長・矢野和彦(現・文化庁次長)「史跡の現地保存、凍結保存、及び復元について」 文化財月報平成24年7月号(No.526)

「史跡の上に、今は失われてない歴史的建造物の復元はありだ。復元建造物は,遺構を損壊したり、史跡自体のオーセンティシティーauthenticity(真正性)を害することが明らかではない限り、表現力の弱い史跡を分かりやすくして,国民,市民の理解を得て,保存やマネージメントをもっとやりやすくしようという文化財保護の一つの積極的な試みに他ならない。考古学者の生きがいにつながる。」

私は、この論文は2010年に再現なった平城京「大極殿」への言い訳だと思いました。奈良文書は難しい英文ですが「史跡の上にレプリカを作るのが世界遺産」などとは書いていません。「新築の如く解体修理を重ねて木材を取り換えていても、法隆寺は国宝であり、世界遺産である。」という内容の文書です。

2015年 デービッド・アトキンソン「新・観光立国論」

2015年 「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」(通称)復元検討委員会。史実に忠実な木造での「復元」による名古屋城天守木造化事業がはじまる。

2016年 安倍内閣「明日の日本を支える観光ビジョン」2030年インバウンド6千万人

2018年 「文化経済戦略」内閣官房/文化庁 「文化財を保存優先から観光客目線での理解促進、そして活用」たださえ文化不毛の日本であるのに文化財の危機か。

2019年 文化財保護法の改定「地方に多くをゆだねる国の地域文化創生本部は京都へ」

2020年 「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)」

2020年 「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」文化審議会文化財分科会復元的整備」基準を追加し「史跡自体のオーセンティシーを害しない」保存活復元的整備」基準を追加し「史跡自体のオーセンティシーを害しない」保存活用計画があれば「史資料が十分にそろわない場合にも、多角的検証」すれば、身障者エレベーターをつけ、鉄骨造でもコンクリート造でも史跡の上に復元できると。(EX.名古屋城西の丸 鉄骨造の米蔵 中身は重文・襖絵の展示)

・ターニングポイントは、2012年の記念物課長・矢野和彦(現・文化庁次長)の論文

1966年に古都法を作った、政界のドン・奥野誠亮は「若者に国を思ってもらいたい。」と、平城宮の再現に走り、2010年「遷都1300年祭」の完成を見ました。

一方、世界遺産は観光ネタになると、日本は1992年に条約を批准し1994年に委員会に奈良文書を出させ、平城宮「朱雀門」「東院」を1998年に再現させると同時に、新たな世界遺産「古都奈良の文化財8つ」の中に「平城宮跡」を入れ、新築なった「朱雀門」「薬師寺金堂」のピカピカ写真を世界に流しました。

矢野の上司となる外交官・松浦晃一郎は、1998年京都での世界遺産委員会会議で議長を務めた後、1999年~2009年第8代ユネスコ事務局長を務め、文化庁に期待された「世界遺産(文化財、再現したレプリカ)」を活用しての「観光立国」を助け、その集大成が2012年の矢野和彦の論文となりました。「草原のままある平城宮より、レプリカを史跡の上に作る方が、史跡の理解に役立つ。近世の城郭のレプリカは、古代は遺跡しか資料がないのに比べ、絵図面、文書など資料も多く再現しやすく、事実、多くのレプリカが史跡に作られてきた。」です。

2012年安倍内閣の誕生と共に、その参謀となったデービッド・アトキンソン2015年「新・観光立国論」により、名古屋市は2015年「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」に注目します。その地に存在しない建造物に「歴史的建造物」という名称をあたえ、復元したレプリカに価値があると文化庁は宣言したのでした。文化財保護法で保護される「史跡」は従来の「名勝・旧跡」から、観光の為のテーマパークとなりました。

名古屋市は「本丸御殿」復元工事を、2009年から坪1000万円をかけて行っており、2018年には「金シャチ横丁」と名付けた江戸風の飲食街と共に完成させました。天守は耐震改修する予定でしたが突然放棄し「天守木造化事業は文化庁の応援を得られる。」でした。

しかし、名古屋市は文化庁の応援は得られず事業は漂流しています。文化庁には建築工学の知識がなかったのですが「史実に忠実に復元した歴史的建造物」では「殺人天守」となる事がわかり、2020年「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」に「史実に忠実でなく復元しても歴史的建造物である」という復元的整備基準を追加しました。

今、文化庁トップの役人である矢野和彦は、2012年の自らの論文を否定することになりました。木造であっても高層建築の天守レプリカは石垣に杭を打ち「遺構を傷め」、「史跡自体のオーセンティシティーauthenticityを害さない」とは、外観復元だけとなります。熊本地震から復興した熊本城は、コンクリート構造を補強し、防災・身障者設備を加えて、改めて外観復元されました。昭和40年代に否定されたコンクリート造の天守は延命策により復権したのでした。

名古屋市は天守木造化事業に既に100億円を投じています。漂流し続けるこの失政の一端は文化庁にあります。

・歴史的建造物は間違いであり、伝統建造物です。

221ページ、京都市の「市街地景観整備条例:特別保存修景地区」の説明にある「産寧坂、祇園新橋地区では、所有者の同意の下で保存対象の歴史的建造物を特定し、現状変更を規制すると同時に修理費を支援するなど、指定文化財に準拠した扱いを行っている。その他の建造物(歴史的建造物と特定されていない)すべてに対しては、新築や改築を穏やかに規制すると同時に、新築の建造物の外観を町並み景観に相応しい形状に整える「修景」への助成制度も設けている。」の「歴史的建造物」は236ページに書いてあるように「伝統建造物」としなければなりません。光井さんの間違いです。

1975年文化財保護法への「伝統的建造物群の保存」の追加から、1976年にこの「特別保存修景地区」は国の指定する「重要伝統的建造物群保存地区」と変えて、指定文化財に準拠した扱いで、修理費、修景費用が出るようになったのでした。「国の指定」がなくては、京都市としても「文化財でないもの」に補助金は容易には出せません。

文化庁は文化と見せられるからと、歴史的風土、歴史的景観、歴史的風致、歴史的・・、と、なんにでも「歴史的」をつけますが、ここでの「歴史的建造物」はいけません。「伝統的建造物」は、歴史など背負ってなくても、新築でもあっても「伝統木造建築」であれば良いのです。私は40年ぶりに産寧坂を見て、あまりの様変わりに驚きました。ピカピカの新品に修繕されていました。岐阜の観光地「高山」重要伝統建造物群保存地区、「伊勢内宮前 おかげ横丁」と同じです。

私は、1981~85年に大阪支店に勤務し、産寧坂の増改築を担当しました。京大の上田篤研究室の人たちが70年代に動き、電柱を無くし、袖看板を消す街並みの「修景」がメインでした。電柱を無くすには、雨水排水と歩石ブロックの施工もセットで坂道を工事するので大変です。

京都は空襲にあってないので瓦葺きの古い民家が多いと思っていたのですが、蛤御門の変の「どんどん焼け」で一条から九条まで3万戸を焼きつくし、町屋の重要文化財「杉本家」も明治3年の棟札であり、江戸以前の建物は少ないです。産寧坂は五条(松原通り)から八坂の塔を目指し、清水寺に向かう門前町であり、祇園は茶屋町ですので、到底「杉本家」レベルの建物は無く、昭和の初めに作られた朽ちた仕舞屋が多かった記憶です。

京都市の条例文は、都市計画法の美観地区としてしかありませんので、実に曖昧なものでした。建築外観を「修景」の中で、どう「美観」とするか。役人と共に「美」に悩みましたが、だれも「歴史的建造物」を作っているとは思っていません。立面図を色鉛筆で塗って市役所にいき「外壁は不燃材にしないといけないのですが、土壁は高価なのでケイ酸カルシウム板を漆喰壁に見立てます。」なんていうやりとりをしていました。

光井さんは、この本では歴史的建物を法隆寺から始めており、近代建築の保存では、東大の村松貞次郎、太田博太郎を出してきており、建築保存の延長で第6章は「点から面へ」とタイトルを打っています。単に京都市の景観整備の実態を知らないから「伝統建造物」を「歴史的建造物」と間違えたのでなく、これは彼の意図的な操作だと思いました。

町並み保存は、都市の視点から始まっています。光井さんは「歴史的建造物の思想」と言ってますが「都市の思想」がありません。

京都は京都大学です。教授の西川幸治「都市の思想―保存修景への指標―」1973年NHKブックス が、日本に「都市の保存修景計画」が必要だと訴えて、1975年文化財保護法への「伝統的建造物群の保存」の追加があったのだと思っています。

古都法は、歴史的風土の保存であり、京都の周りの山を住宅開発で荒らさないようにするもので、京都市の条例では都市計画法の風致地区で縛っていました。

「美観」を今は「景観」と名前を変えているので、山の「風致」との差がわかりにくいですが、都市の景観を「美観」とし、保存しようというのでした。 学生時代、内藤昌の「復元 安土城」の下働きをしつつ、卒論は「城下町の町割り規模」でしたので、この西川幸治の本を読み返し「都市史の視点」をもって、後に日本建築学会の「伝統建造物群フィールドワーク」にも参加しました。

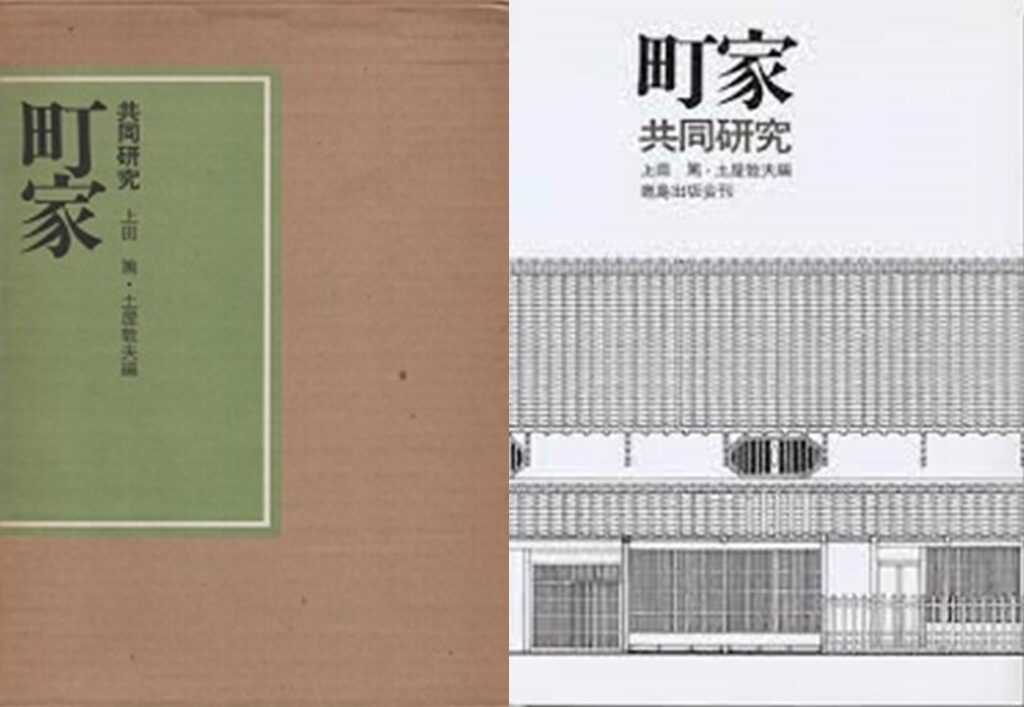

上田篤、土屋敦夫「町屋―共同研究」

1975年 鹿島出版会 学会のフィールフォワークに先立つ研究であり、私が町屋の修繕を考えるにも、大工さんの頭にしか資料がない45年前ですので、高い本でしたが無理言って会社に買ってもらいました。

繕費用について加えておきます。「杉本家」は重要文化財に指定されても引き続き住まわれており、ガスは昭和の初めに竈に引いていますが、台所は土間であり天井はありません。不便をなくすように工夫をするのですが、費用がかかります。

私は、年一回、国の登録有形文化財の解放をお願いするボランテイアを名古屋でしていますが、国指定でなく、国登録ですと、修繕費用は微々たるものです。文化庁は予算も人も出すことなく、有識者頼みで文化行政を広げているつもりなのでしょう。

しかし、2008年の歴史まちづくり法の「歴史的建造物」の登録制度は、うまくいかないと思います。伝統木造建築に住みつつ、現代の住環境を享受しようとするのは金がかかりますので、白川村では鉄骨の別棟を建てて住んでいます。その方が手軽で安価なのです。

文化庁は200人、年間予算200億円の小規模であり、文化財を観光に生かす強力な許認可権を持つことなく、実際動くのは地方の役人であり、知恵は民間の有識者からというのでは、ドダイ文化不毛の日本に、変わりはないです。

河村市長は「名古屋城天守木造化事業で儲けて福祉費用に回す」なんて言っていますが、ありえません。昨年2020年、河村市長は「久屋大通り公園を三井不動産に20年貸し出し、公園の維持費を稼ぎ出す。」国交省の公園PFI制度を日本で初めて実施しましたが、1年で公園の店舗は入れ替わっています。

第四章 名古屋城木造天守の再現はできない。

・名古屋城天守木造化事業は「紛糾」でなく「漂流」しています。

前章の ターニングポイントは矢野課長 のところで書いたように、河村たかし名古屋市長は文化庁からハシゴ<史実に忠実な復元>を外されてしまい、「耐震改修」をするか、安全であるが<史実には程遠い姿>を再現するしかありません。そして、どちらでも外観だけは史実に忠実に復元されます。

問題は<史実に程遠い姿>が、名古屋市と竹中工務店との設計施工契約から4年たっても未だ見えていないことです。名古屋市は、耐震改修案を作成し、それを市民にみせることなく木造天守に突き進んだので、<史実に程遠い姿>を市民に見せると、「なら、耐震改修でよいでないか。」とぶり返されるのを恐れています。<史実に程遠い姿>は河村市長がいる限り出てこないのでしょう。とても民主主義の国とは思えない名古屋市です。

2004年竣工した復元・大洲城は、設計者の宮上茂隆の熱意が愛媛県を動かし、文化庁と打ち合わせし、建築基準法3条1項4号の新たな解釈により、「重要文化財と同等だから、法適用除外」とし実現しました。以下の法文です。

建築基準法第三条(法適用の除外)

一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又・・として指定された建築物

四 第一号に掲げる建築物又は保存建築物であつたもの

原形(国宝名古屋城)を再現する建築物で、②特定行政庁(名古屋市)が③建築審査会の同意を得て④その原形の再現がやむを得ないと認めたもの

光井さんは 第4章保存と再現―城郭 を書いています。日本の古建築のほとんどは平屋建てであり、名古屋城本丸御殿もこの「法適用除外」によって再現されたのですが、天守は高層建築であり「危険な違法建築」となる事に触れていません。困ったものです。400年前の天守を再現したら、地震に壊れ、火事で燃える「殺人天守」になる事に気が付かない建築学科の教授なのでした。京都アニメーションのような事がおきれば2000人がなくなるというのに、ノーテンキなものです。光井さんが「紛糾している」と本に書くだけでは、文化庁、名古屋市は痛くもかゆくもありません。

3階建ての櫓で、延べ床面積が500㎡以下なら「法同等の安全」を確保し、再現も出来ると私は思います。しかし、櫓の規模の松前城天守の木造再現では身障者エレベーターをつけないといけないとなり、小さな天守のプランの中央がエレベーターでは木造再現の意味がないと事業は止まってしまいました。バリアフリー法も当然大切です。 名古屋城は高さ45m、6階だて、延床5500㎡の巨大な木造建築です。一本足で残った熊本城飯田丸五階櫓とは比較にならない大きさです。そのことにこの本は触れていませんので、これから名古屋城木造天守は実現しないと説明していきます。

私は名古屋市住宅都市局建築部長に「殺人天守を認めるのか」と聞きました。彼の答えは「木造天守案を含んだ現状変更申請を文化庁が認めれば、それは文化財保護法下の<史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準>にある通り「天守は文化財である特別史跡の一部」となるので、400年前の姫路城が現代の法にあっていないと同様に、現代の法に合わせる必要は無い。」でした。

木造復元をした名古屋城天守は、年間400万人を入れて儲かるという、新築の「展望台」です。「国宝・名古屋城天守」という建物用途ではありません。

建築基準法は建物用途によって、「最低限の基準でもって国民の生命、健康及び財産の保護をはかる技術基準」を決めています。不特定多数が利用する3階以上の建物は耐火建築としなければなりません。木造であってもハイテク技術によって耐火建築にはなりますが、伝統木造建築では耐火建築になりません。

違法建築を取り締まる名古屋市が文化庁の許可の元、違法建築を作るというのです。泥棒が警官を兼ねているのです。

それで、私は、身障者エレベーター、耐火ガラスの中に直通の避難階段がある竹中工務店が市に提案した絵をつけて、文化庁にお手紙をしました。

私への文化庁からの返事は無いですが、2020年4月に文化庁は「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」に「史実に忠実でなく復元しても歴史的建造物である」という復元的整備基準を追加しました。

建築基準法、バリアフリー法は国交省ですし、消防法は総務省消防庁です。文化庁の「史跡の上に歴史的建造物を復元してよい。」見解でもって、他省の法をやぶることなど文化庁はできません。さりとて「歴史的建造物というレプリカを史跡の上に作りたい。」のは変わらないので、新たに定めた復元的整備基準にのっとり、他省の法とすり合わせて「法同等の安全」をはかった木造天守案を文化庁に提出しなさいとしたのでした。

結果、文化庁は文化財保護という精神を「史跡」については放棄しました。「史跡」をテーマパークよろしく「史跡理解の為だ。」と言えば、いいかげんな、史実とはかけ離れたレプリカであっても、遺構の破壊をしなければ、地方公共団体は史跡の上に作れるとしたのです。

・2018年2月末、河村市長は「ホンモノでなければ、作らん方がエエ」

と、竹中工務店の法同等の安全とする提案の内、目に見える提案を河村市長は全て否定しました。基本設計の契約締め切り日に、竹中工務店は名古屋市の作成したコンペ要綱にもとづいた<史実に程遠い姿>と河村市長が名古屋市民に約束した<史実に忠実な復元の姿>を見せ、河村市長はホンモノの<史実に忠実な復元の姿>と決めたのです。

目に見えない、構造補強については、河村市長は認めたのですが、名古屋市石垣部会は石垣大事だと、石垣を壊すことを認めませんでした。

[名古屋市作成のコンペ要綱の一部] 河村市長は要綱を理解しないままコンペを行った。

なお、光井さんは199ページに、「既存不適格」に触れていますが、今ある歴史的建造物の増築・改修に関する事、建築基準法3条2項のことであり、ここの新築ではありません。

・重い木造天守は、安全の為にコンクリートの基礎と杭が要ります。

目に見えない地業(石垣、整地、基礎、杭、ケーソン)での補強は構わないと河村市長は認めたのですが、平屋建ての名古屋城本丸御殿と違い、天守は重く、400年前の石垣に載せるのでは現代の法にかないません。伝統木造建築の構造体力は、伝統技術の長い歴史から安全だという経験則からだけでなく、コンピュータを用いた計算でも構造上の安全証明が出来ます。しかし、石垣は「石の声を聞いて積む」のであり、構造計算にのりません。

熊本城では、石垣の2割が崩壊しました。2005年の復元・飯田丸五階櫓は、木造建屋はもったのですが、石垣が崩れて崩壊です。宇土櫓の石垣はもったのですが、鉄骨で補強されていた木造部は損傷が激しく、解体修理となります。

佐藤正和(文化庁文化財部記念物課) は、「2017年近世城跡の近現代 奈良文化財研究所」において、痛烈に非難しています。「遺構として残っている石積みを壊し、宮上の木造天守の設計に合わせて現地に残る天守台つけ櫓の形を変え、コンクリート基礎を打ち、既存の石垣をコンクリートに張り付けるなど、復元とは言えない。木造復元だからと言って許されるものでない。」

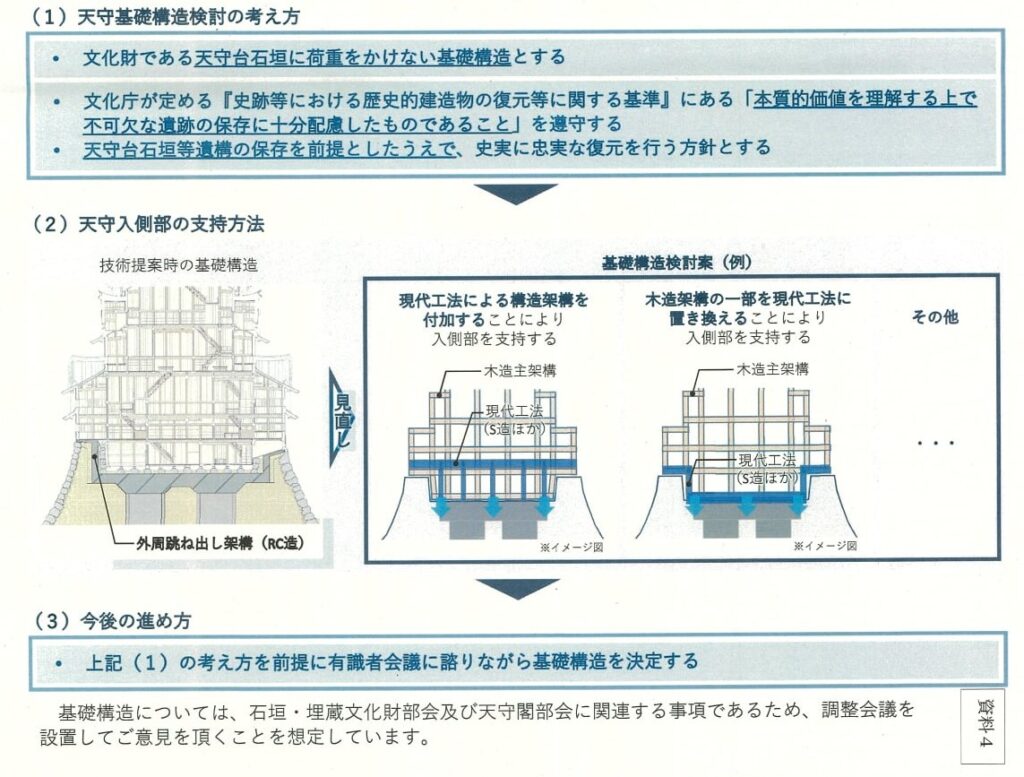

・名古屋城天守の木造案基礎は石垣に載せず、既存のケーソンを利用

名古屋市のコンペ要綱では<今のコンクリート天守の基礎、ケーソンのコンクリートの上に皿状にコンクリート(跳ねだしコンクリート)を新たに打ってその上に木造天守を急ぎ載せ、石垣補修はそれから7年かける。>でした。これに16年前から名古屋城の石垣を見ている名古屋市石垣部会は大反発しました。「石垣補修が先だ。レプリカ木造と違い、石垣はホンモノだ。」です。名古屋市が竹中工務店と請負契約をして直ぐでした。高さ45m延床5500㎡の木造天守は重く、コンクリートの基礎、杭がいります。

名古屋市のコンペ要綱では<今のコンクリート天守の基礎、ケーソンのコンクリートの上に皿状にコンクリート(跳ねだしコンクリート)を新たに打ってその上に木造天守を急ぎ載せ、石垣補修はそれから7年かける。>でした。これに16年前から名古屋城の石垣を見ている名古屋市石垣部会は大反発しました。「石垣補修が先だ。レプリカ木造と違い、石垣はホンモノだ。」です。名古屋市が竹中工務店と請負契約をして直ぐでした。高さ45m延床5500㎡の木造天守は重く、コンクリートの基礎、杭がいります。

名古屋市天守閣部会座長・瀬口さんから「石垣部会は安全を考えていない。市は石垣部会を解散せよ。」が出ました。石垣部会には工学者がいないので、二つの部会で基礎の話がうまく噛みあないのですが、石垣部会座長の北垣さんは「老朽化してコンクリート天守を壊すなら、壊したまま石垣だけを空襲時の姿で残せばよい。」のでした。

名古屋市天守閣部会座長・瀬口さんから「石垣部会は安全を考えていない。市は石垣部会を解散せよ。」が出ました。石垣部会には工学者がいないので、二つの部会で基礎の話がうまく噛みあないのですが、石垣部会座長の北垣さんは「老朽化してコンクリート天守を壊すなら、壊したまま石垣だけを空襲時の姿で残せばよい。」のでした。

・2020年9月、名古屋市は新たな基礎案を有識者会議に提示しました。

「木造天守復元は決まった事」とする天守閣部会と「石垣がなにより大事である。木造天守復元は文化庁の了解がないので決まった事でない。」の石垣部会の調整会議は、市の期待のようにならず、未だ調整会議は開かれていません。

文化庁の方針により「卵が先か、鶏が先か」になっています。

●まとめ

テーマ「歴史的建造物とはなにか?」を、私は名古屋城天守木造化事業の反対運動で得た知見で書きました。

国交省、農林水産省、文科省文化庁が合同で見る「歴史まちづくり法」での「歴史的建造物」の定義は、国宝、重要文化財に至らないレベルの建築を指す事をまず確かめました。

次に、この本では国宝、重要文化財を積極的に「歴史的建造物」に含んでいる事を示した後に、文化財保護法で指定する重要伝統建造物群保存地域(ex.京都の産寧坂)の中の「伝統建造物」を「歴史的建造物」とあえて著者は読み替えている事を指摘し、「町並みの保存・修景」の為に「伝統木造建築」技術で新たに作られた建築も著者の「歴史的建造物の思想」に含まれていることを指摘しました。これは、平城宮大極殿、名古屋城木造天守のように、今は無くなっているが史跡の上に復元(再現)できるとした、文化庁の「歴史的建造物」の定義と重なるものです。

「町屋の修景」と「史跡の上の復元」の間には、資料検討の量と質の差が当然ありますが、その差をフィジカルに示すものはありません。文化庁の役人は建築の素人です。国宝・重要文化財の修繕は外部機関の公益財団法人・文化財建造物保存技術協会 であり、彼らは役人に近い立場の木造建築のプロですが、「町並みの保存・修景」の為の「伝統木造建築」には関わりません。だれも一貫して見ていない、見れない曖昧な「復元学」に期待するのは大変危険です。

学問の進化は、復元された形を変えるので、博物館内で模型・映像によって「史跡」の価値を示すものだと私は考えます。「史跡」が文化財保護法下でその姿のまま保護されるのでなく、「史跡」を理解されやすくする為にと、レプリカにも「歴史的建造物」という紛らわしい名前をつけて積極的に「史跡」の上に建設し、「史跡」が「伊勢内宮前 おかげ横丁」のようなテーマパークとなることを大変憂いています。もう、これは「文化」でなく「観光」です。

名古屋市は、天守木造化事業により<その道>をまい進したのですが、事業は漂流していることを説明しました。

中央公論新社 編集部担当者 殿 最後までお読みいただきありがとうございました。縮む日本ですので「文化財を生かす観光」のテーマでの本は続きましょう。最後に日本建築学会の書き手を紹介しておきます。新たな本を期待しています。

高橋和生 デザインオフィス タック

〒461-0023 名古屋市東区徳川町1301番地―302