サラリーマンを2012年定年退職したなら「外国チョイ住み」をやってやろうと思っていたのですが、なかなかAirbmbのハードルは高く、その前に新橋のエージェントを相手に、日本語でトルコTürkiyeとアテネAthensのツアーを企画しました。

夫婦共にイタリア好きで地中海に残るトルコ文化は見てはいましたが、夢枕獏の「シナン」2004年刊を読んで、16世紀のスレイマン大帝が工兵から宮廷建築家へと昇りつめた男シナンを使う様に「信長と大工・岡部又右エ門と同じだ。」と感激し、イスタンブールIstanbulと黒海の町・トラブゾンTrabzonを訪ねて、仏教、キリスト教と違うイスラム教を見よう。特にドーム建築を見なくてならないゾ。と決めると、ついでに、隣国のアテネAthensの神殿も見ておかないと建築家とは言えんだろう。と、一気にボルテージは上がったのでした。

旅のさなかにも、毎晩、フェイスブックに書いていましたので、それをまとめなおしてアップするのがこのブログです。

ただし、ドーム建築の素晴らしさに感激してスケッチする私にyomeは無反応でしたので、いきなりドームの話では読まれないと思い、先ずは「美味しい」食べ物を並べます。世界三大料理は、中国、フランス、トルコ(イタリア、日本)です。イタリア、日本と素材の味を大切する食文化は豊かな農業国トルコでも同じでした。火を通さないでは食べられない中国とフランスと対局にあります。豚肉は食べませんが、その代わりに羊がおいしいです。

美味しい国、トルコ 2013年

小麦の国 Buğday unu

トルコについたあくる朝、黒海沿岸の町トラブゾンのホテルの朝食バイキングのパンです。

w(( ̄ ̄0 ̄ ̄))wワオッ!! でしょ。

●30種あります。7時に間にあうように、この朝に焼いたものばかり。

小麦粉、塩、バター、の基本要素でいくつか作り、表面のトッピングでまたいくつかの、、、、と、すぐにこれだけになります。あえて余らせて、従業員が持って帰るのでしょうか。

街の至る所にパン屋さんはありますが、パンの小売店ではなく、パン工場が街の角々にあるという感じでした。どの店でも石釜があり、うちのパンの一番デカイのはと、

●釜の大きさを自慢すべく大きなパンをショーケースの一番表に出しています。

看板娘が、イマスネェ~。(^_^)/

いただいたのは、フランスで言うバゲット。 トルコ語ではEkmek エキメッキと言います。

レストランでは、半端な量は出しません。なにも出てこなくてもまずはパンです。

●ドカッ です。

どれだけ食べても、食べなくても、料金には入ってきません。

チャイの作法には、まず道具から理解しないと、、、真ん中に炭火があり、下にお湯。蛇口ででます。上のポットにはたっぷりの茶葉。煮出すので、薄めるお湯の分量を増やしていって、4杯は飲んだかな。3人で 15 トルコリラ。お隣のお兄さんたちは、バッカモンというゲームを昼間から。そう、ここは外ですのでタバコも吸い放題。お店では水タバコも貸し出していました。主産業のヘーゼルナッツは休閑期で農家のオジサンだそうです。

●トラブゾン街中の屋台では、Simit スィミット

ドーナツ型ですが、ドーナツではなくパンです。あげてありません。糖蜜と水にくぐらせ、ゴマをまぶして焼いています。ベーグルと形は似ていますが皮がパリッとしていて、ベーグルが茹でてモッチリしているのと全く違います。

立ち食い用でトルコ人は良く買っています。食べてみて納得です。この形が、手に持ちやすく、齧ると一口サイズになるのです。

賢いトルコ人。(^◇^)

でも、そんなに忙しくはしていないですけどね。フンワリ、とろとろ。のトルコ人です。(;一_一)

●右端のプラスチックの包みの中にこっそりと缶ビールです。イスラム教徒はアルコール禁止なのですが、亭主がニコッと笑って任せろという表場に、頼みました。外に買い出しに行ってくれたのです。ええ、トルコ語と英語でです。なに、言葉なぞ要りません。イスタンブールの新市街の町の食堂です。

街の食堂です。乾燥防止、食べ物の臭いがつかないためでしょうね。パンはプラスチックの容器にあり、料理は作り置きでガラスのケースに入っていました。指さして皿に取ってもらいました。

手前の黒ビニールが写真にうるさいですが、これがオヤジが法「この店で酒を飲ましてはいけない。」を犯して私の為に買ってきたくれたビール500ml缶 2本。(^_^)/

ここでの注目は、左端の白とダイダイの2皿です。

●ダイダイは、Bulgur ブルグル(引きわり小麦)トマトの色がついています。白は、Sade サーデ。梅干しが載っているようなのは、お米のプデイングです。

ご飯に松の実を混ぜ、バター風味でした。激ウマでペロリいっちゃいました。朝早く焼いたパンは昼飯ときにはもう香りがなく堅いので、トルコ人も米も良く食べていました。

水は、0.5トルコリラ。チャイは1トルコリラ。ご飯は2トルコリラと請求書に書いてありましたが、ここでもパンは請求書に書いてありません。パンって、あって当然の日本のお水みたいなもん。

親父「仕入れたよ。この黒袋にいれておくから、そのままにして、こっそりコップにつげば、いいさ。」アラーの神も保健所?も、隠してやるぶんには許してくれるようです。

チーズも2kg単位で売っているので「ちょっと、味見ね。」と、スライスしてもらう。(ーー;)トルコ語なんていらないのである。

小麦粉のケーキは街中に山ほどありますが、お店の数からいうと、

●Lokum ロクムという、日本の牛皮みたいな菓子が一番人気のようです

●この写真は、小麦粉の団子を揚げシロップに漬けたお菓子です。ドーナッツ屋さんに近い感じですね。Tulumba トゥルンバと言います。

これがまた、よく売れているのです。トウモロコシやクリの屋台も多かったですが、この大量の油では屋台では出来ませんね。

●お菓子屋 Pastane パスターネ は、ホント多かったのですが、定番は、Baklava バクラワ というパイ生地の蜂蜜漬けです。レストランのデザートに。

小麦のパイ生地では ナスとひき肉トトマトを入れたギリシャ料理のムサカが有名ですが、トルコも元々400年同じ国でしたのであります。

●Gözleme ギョズレメ という、なぜかこれだけはおばさんが売っている(トルコの飲食店・食材店で女性が働いている姿を見ていません。(-“-)クレープがありますが、焼きあがるの待つぐらいでないと美味くないです。

●イタリアのピザと同じものを ピデ Pide といいます。

何せ、石釜の国ですので石釜のない店は御近所の店からお取り寄せします。ギョズレメと違い、生地が厚いいだけに、絶対に石釜が要りますね。

スパゲティーは、トルコ・ギリシャにはありません。(>_<)マズイ!

姿は麺でも、アルデンテなんて世界の外です。良く茹であがった うどんのようなものですナ。その左は、

●トマトとピーマンの ドルマDolma です。英語で stuffed 詰め物 の意味ですと。

次の野菜で写真を出しますが、ナス・トマト・ピーマンなど、大根キリボシのごとく干して売っていました。それに米・小麦を詰めて煮戻したのが、これです。日本人にはバカウケを保障します。

<帰国してから>トルコの小麦の生産量は年間1850万トンです。そのうち輸出に400万トン回し、周りの国から300万トン購入しています。日本では、小麦の総輸入量が570万トン、コメの消費量825万トンですので、合計1400万トンとなります。トルコの人口は7500万人と日本の半分ぐらいなのに、この小麦の消費量ってすごい事。(@_@;)」

なんでも美味しいものは自分の国で消費するのは、あたりまえのことですね。日本のお米も頑張らないといけません。

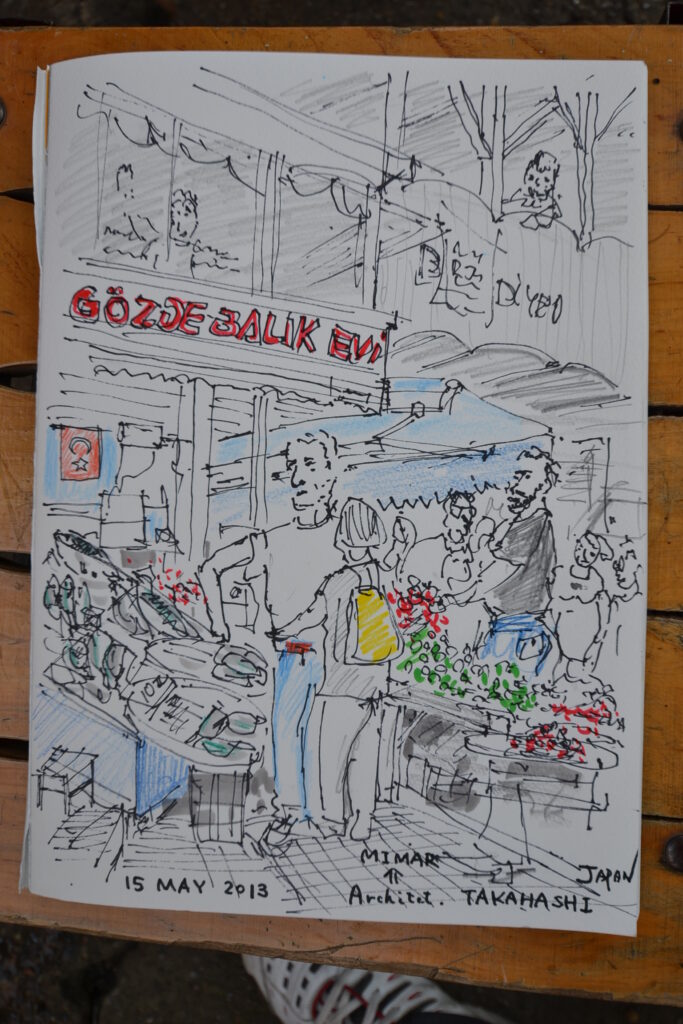

魚 Balikバルック

あと、アジ ISTAVRIT イスタブリット も小魚として量り売りされていました。

近くで取れるので、生かして売っているところもありました。イワシにサバ、日本と同じ大衆魚ですね。

一番向こうには、ヒラメが特別待遇されています。やはり、こちらでも 高級魚ですナ。

赤いエラを出して、新鮮さを証明する売り方ですね。これは、理にかなっていますが、日本ではしませんね。

残念ながら、タラは高級魚となり食べられませんでした。昔は黒海の主でしたが、取り過ぎたのでしょうかめっきり減ってしまったようです。トラブゾン。

左は イワシ HAMSI ハムスィ です。これとサバ Uskumru だけは 知っていましたが、、、

●ええっ! イワシ20匹で、一人前。((+_+))

食べられるかと心配しましたが、意外と、あっさり食べられました。開いて一夜干しのように水気を取ったものを、鉄板の上で焼きながら、骨と頭を取り去ります。なんでも、塩で焼いてレモンをかけるだけなのが、醤油が少しあれば、、、でした。

●右側の魚、これで鰹一匹です。鰹の方が、お手軽の魚のようでした。鰹のパサパサ感をしっかり感じました。間違いなく鰹でした。もたせるための魚の干物は万国共通です。

黒海からの魚をトラブゾンの路面店でいただいた写真ですが、イスタンブールの市場でも魚屋は多かったです。魚を専門にするレストランは高級店しかありませんでした。

●指さしして魚は選んでおり、見た感じでは、ソーダカツオかな?

<告白>自らの感覚が正しかったかと、トルコ語のネット辞書と比べ、今、魚の名前を調べてこれを書いています。旅行中は、食べるのみ。(*^_^*)

一本モノの魚では、

上: スズキ LEVREK レべレック

下: タイ ŞUPURA シュプラ

が普及品でした。サーモンは英語で表記されていて、日本と同じように切り身で出されていました。

確かに お味はタイでした。しかし、体表面は黒く、形はクロダイでなくタイですねぇ。日本の「めでタイ」は、やはり赤くないといけないと、納得です。

このレストランは高級なんですよ。

ホテルの屋上にあって、ライトアップされたモスクとアルマラ海の両方が見えます。屋根がないので風が強く、裸同然の観光客にはブランケットを配っていましたが。

魚をとりそろえて出すレストランはイスタンブールでも少なかったです。

●私はスズキにしました。あの独特のスズキの味が、トルコにはあっているようです。羊肉の臭みが、トルコに来ると香りに替わるように。タイよりスズキが美味い。しかし、塩とレモンだけでは、、、、 白ワインが必ず要ります。(-“-)

●マス ALABLK アラバルク ニジマスが養殖されており、数も多くお安いです。

ここは、ニジマス養殖場近くの山の中のレストランです。焼くのでなく、このように揚げる TAVA タバ という調理もありますが、小魚でないと鍋に入りませんわね。

●イスタンブル名物 ガラタ橋の魚釣り風景です。

日本と同じように、餌売りは、ボウズの釣り人ように魚も売っています。(^_-)-☆ええ、私もボラ釣りには、江戸湾で苦労しました。餌を喰わないときは全く喰いません。

ボラは日本と同様あまり食べなく、カラスミにするそうです。イタリアでもみましたが、トルコで大量に安く作っているそうです。 ほとんどの人は、小アジ狙いサビキ釣りで、これならいつも入れ食いでバケツ一杯だそうです。

サバなんですが、この橋の下に「サバサンド」の船が横付けされて、焼く臭いが辺りに充満していますが、、、断言しましょう。

●トルコのサバは日本と同じく、北欧から冷凍で輸入されたものでしょう。

市場ではサバはついぞ見ることなく、ロカンタで食べたサバも、見るからにフィレ状態に加工されたものを焼いたものと思いました。

野菜Sebze・果物 Meyve

赤い山。朝、トラブゾンの街を歩き始めると、あちらこちらにあります。まだあいていない食堂の前に、昨夜の注文でおいていくのでしょう。切って使うのでしょう。大きく、いびつですが、完熟しています。なにより新鮮です。日本のようにへたを下にしてパッケージするなんて姑息な事はしません。だから、トルコは美味しい国。(^_^)/ 本来は当たり前のことなんですよね。

焼肉 Kebap には、サラダが付いてきます。

そりゃ、サッパリとね。

2トルコリラ ¥120 で、このお皿です。

商店街の大衆食堂で、街を眺めがら食べていると、お昼すぎても荷車に、野菜がてんこ盛り。イスタンブールの新市街です。

イタリアンパセリ に フェンネル。日本では、高級ですが、こんな山積みでは、普通の野菜なんですよね。荷車のあとを追うと、八百屋さんが、2軒並んでいました。

さぁ、魚と同じように、日本語で 名前をいいましょうか。

・・・・・・・・”(-“”-)”

玉ねぎはありますが、やはり白ネギはないようです。ヨーロッパでもアメリカでもラーメン屋はありますが、薬味のネギはありません。

サラダだけでなく、煮物 Suli Yemek の手間をかけた料理にも、これらの野菜はかかせません。

トマト、ピーマン、ナス、大根の干したもの。

日本の乾物は、昆布にカツオブシと海のものですが、

トルコ人は野菜を干したものや、ブドウの葉で 小麦やお米、肉を詰め物 Dolma ドルマ とします。

これが、バカウマなんです。

前菜 Mese メゼ という位置づけですが、これだけでもうお腹いっぱいになります。

煮物となれば、日本でも豆です。

●こちらは、豆屋さん♪

レンズ豆、そら豆、インゲン豆、、、、 あと、なんと言うのですかね? とにかく、種類が多いです。種類が多いということは、彼らが好きなものと言う事です。

●こちらは、オリーブ漬物屋さん。

30種類は、ありました。 あと、全てが量り売りなのも、私には懐かしくも美味しく感じます。

お兄さんの、威勢の良い声が気持ち良い。(^◇^)

●でも、売るのも買うのも、男ばかり。(?_?)

男尊女卑なのです。外に出るのは男だと。野菜の束づくりなど見えないところで女が働いています。トラブゾンです。

男だって、買い物は楽しいのです。と、日ごろのイイワケ。(>_<)

初夏は 果物の旬でした。イチゴ、プラム、リンゴ、スイカ、ベリー、このように車を引いて売り歩く人を追いかける町の眼が楽しい。街中が初夏の喜びにつつまれている5月のトルコは格別に美味しいです。

トラブゾンは旧市街のはずれ、港に近いところに市場を作ったのですが、今は新市街と旧市街の境目になってしまいました。200mはありましたが、写真を見るごとく、100mも同じような八百屋が続きます。イスタンブールにもないのでは?と思うのは、皆さん間違いです。大きな袋で買いに来てバスで帰るから市場は成り立っています。スーク(商業地域)はスパイスや織物、工芸品、食品など多様な商品があり、青物もあるのです。しかし、魚やチーズは臭うからでしょう、離れて3~4軒のまとまりでありました。

肉 et

●何か、わかりますか?そう、チーズ屋さんです。

日本の小さく彩り綺麗なパッケージを見慣れていると、これは味噌とか塩のはかり売りに見えますが、店の周りはチーズの香りが凄いのですぐわかります。なんたって、日本の10分の1以下の値段です。お土産にデキナイのが大変残念です。

生の牛乳はみていませんが、ヨーグルトは毎食、チーズは毎日のトルコを、まずはご紹介です。

ここは、チーズ屋が4軒ならんでいました。上の看板をみてください。そう、トリもです。写真を良く見ると、手前に鶏肉と卵が並んでいるのが見えましょうか。100gで、¥30。

トリは丸ごと買うのがこの店ではあたりまえのようでしたが、棚にはモモ、ムネ、テバとさばいてあるのもありました。今の日本のスーパーでは、牛肉、豚肉、鶏肉と冷蔵ケースの中にならんでいますが、名古屋でも、かっては商店街の肉屋にトリはなく「かしわ」という看板の下で卵と一緒に売っていました。しかし、チーズとセットで売るというのは、流通経路がどうなっているのかな?

日本でもおなじみの、

●ドネル・ケバブ Döner Kebap

回転焼肉ですが、本場の焼きでは、マキを梯子の棚に放り込んでいました。これは火加減が大変です。マキが燃えた後の、オキビ状態でじっくり焼くようです。(*^_^*)スバラシイ!

ということで、お昼はこのロカンタにしました。このお店は有名店のようでして特殊、トルコでも普通は電熱線で焼いています。

お肉は、牛肉が普通と聞いていましたが、安いからチキン・ケバブ Tavuk Kebap が多く、¥300 で ランチがすませられるファーストフード店という感じのお店が多かったです。

安くて、ヘルシー (^◇^) マグナルドのハンバーグも同じ値段ですが、パンもあれなんで、シェーキーばかりが売れていましたね。で、頼んだのはコチラ。ケバブでなく、煮込み料理です。

奥のは牛すじ肉の煮込みとジャガイモで、手前が羊にトリのミートボールの煮込み、そして、ナスの煮込みとで一皿にしてもらいました。

牛肉が 100g ¥200

羊は 100g ¥250 でしたので、トルコでは 羊が一番の御馳走です。 日本の「安いジンギスカン」というのは間違った感覚であり、香り高い高級品が羊ラム肉なんです。これにはホントに驚き、日本では食べられないと毎日高価な羊をいただきました。

左 羊 Koyun の煮込み。日本だと、ラムは骨付きですが、このお店ではサイコロ状に小さくカットしてありました。

右 牛肉のハンバーグ Köft キョウフテ。彼等は、ミートボールだと勧めてくれますが、香辛料のクミンがきつくて、(-“-)私には羊がそれ自身の程良い香りで美味しいかったです。

街でランチを取るには、ケバブ店が多く、こんなパターンになります。奥のサラダは¥120

水 Su は、¥30で買いますし、ビールは飲めないのがあたりまえです。(黒いビニル袋という手もあり。(^_-)-☆

左 トリ それも手羽元です。

右 肉より トマトが中心で Domateslı Kebap という定番商品です。焼いたトマトが美味しい一品です。

美味しい店は、炭火焼 Kömürde Izgara キョムルデ・ウズカラ とうたい表通りにパタパタ臭いをまいています。日本の鰻屋のごとし。強火の遠火は、魚でもなんでも美味しい。

御存じ、 シシ・ケバブ 串焼きです。 Şış Kebapı

これはもう、炭火焼しかあり得ない。日本の焼鳥屋のように、大きな串を炭火の上でまわして焼きます。

当然、回転焼肉より値段もはりますが、炭火の燻製効果もあり香ばしく美味い。ついに、ドネルは一度も食べませんでした。

向うのは、羊で、薄くはいだ肉を重ねて串にまき、串を引き抜いて出されました。「羊の塊を豪快に串に刺したまま提供するなんて、料理ではない。」のだそうです。柔らかく、香辛料の味付けも丁寧な一品でした。

万願寺とうがらし のような大きなピーマンが トマトと ブルグルと いつもセットです。辛くはなく、大変旨い。

ロカンタは、日本の居酒屋さんと同じです。酒は無いですが。”(-“”-)”それで、居酒屋はないか。

大皿料理に、一夜干しの魚がこちらを見ています。生は貝ですがもちろん火を入れます。刺身というのか、熟成されたマグロの塊からスライスして売っていましたが、気味悪くて食べませんでした。ここの冷たいのは、茹でてからマリネにしたものです。

街の食堂 ロカンタ Lokanta を制することこそ、トルコ旅の悦楽です。^。^)

店頭のショーケースを覗くと、煮込み料理 スル・イェメッキ Slu Yemeklerıが並んでいますが、写真写りが悪いので、ここでは、珍しい魚の前菜がならんだ写真を。

これは 前菜 メゼですが、量に注意。旨い旨いと食べすぎて、前菜でなくなっちゃいます。

ロカンタでも、焼肉 Kebap もあるところ、石釜をもっていて焼きたてのパンを Pıde(イタリアのピザの台、フォッカチャという)として出しているところがありますので、店の前でキョロキョロ。(@_@;) 威勢のイイお兄さんの誘いに簡単にうなずかず、じっくり確かめるのが良いかと。

酒 Şarap

これは、ケーキ屋さんです。

お菓子屋さんは、駄菓子のようなものから種類が多いのですが、酒売店は街の中に見当たりません。

ケーキやソフトクリームは男性が買っていました。

(?_?)

人口20万人の町トラブゾンTrabzonで、「イスタンブルIstanbulでは高いからここでおいしいトルコワインを飲もう。」と晩飯のために街に中をほっつき歩きましたが、ワインを置いてあるレストランがありません。ワインがレストランにおいてないなんて、そりや、オカシイ。

(>_<)イスラム教国の旅行 恨むべし。と、トルコ旅行初日の事でした。( ^)o(^ )飲めます。

戻って、ホテルのフロントに聞いたら「タクシーを呼ぼうか、4km先の市外ならある。でなければ、うちの食堂で我慢するしかないね。ビールなら飲めるよ。」で、フ~。

ところが、(^_^)/旨いトルコワインも置いてありました。

居酒屋はトラブゾンにもあるのです。酒を飲んではイケナイという法律もないし、タバコを吸ってはイケナイと言う法律もないですが、タバコは屋外で、酒も場所を限定するようです。この辺のタテマエと実際は外国人にはわかりにくいです。

ワインは 140 トルコリラ。

レストランの支払いは2人全部で230トルコリラ(¥13800と信じられない安さでした。)でしたので、いかにワインが高いかですが、美味しいフランス的なワインはトルコ人は飲まないようです。輸出用なのでしょう。

イスタンブールの新市街を、フンワリ、とろとろ 4km歩きました。魚市場の隣に居酒屋街があり。この店は日本人にも有名とか。ほんと、日本語話しかけてくるトルコ人の多いこと。イスタンブルは絨緞のセールスマンだらけ。ラクのコップの大きさも、決まりがあるのでしょうか?60ccぐらいを薄めていただきました。

イスタンブールでは、居酒屋 Meyhaneメイハ―ネ の通りもあり、昼間から堂々と酒を飲めました。かのアタチュルクも大酒飲みだったようですね。

小皿で出てくる酒のつまみは、どれもバカウマでした。これも指さしでOK。

ツマミでは、豚肉のハムがないのがサビシイ.(;一_一)牛のハムがあるにはあるのですが、 ホテルのバイキングで見る限り2種類のみでした。豚肉だけは、酒のように本音と建前もなく、トルコの国中探してもないようです。なぜ、豚肉がダメなのか?ワカリマセン。((+_+))

以上、美味しい国、トルコの紹介でした。是非、行かれて体験してください。南イタリアや日本と同じで、新鮮で豊富な食材が第一ですね。

ヌーベル・キュイジーヌ(nouvelle cuisine)とか 懐石料理とかでは、大きなお皿に少しだけ盛り付け、「絵を描くように」などとありたがっていますが、おもてなしの基本は「そらっ、いっぱい出すよ。たらふく食いな。食べられなかったら残しな。」なんでしょうね。中国では、食べ散らかすのでテーブルクロスが必ずとなり、フランス料理ではナイフとホークを一皿ごとに取り替えます。

母から「米一粒だに無駄にしないように食べなさい。お百姓さんが苦労を思って。」と育った私は、ついつい食べ過ぎになります。<m(__)m>

日本人が飢餓感から逃れられるようになって、まだ半世紀しかたっていません。トルコの豊かさと日本の危うさを知った旅でした。

ドーム建築と街の探訪記

「先ずは<美味しい>食べ物を並べます。」でしたが、結構な長さになってしまいました。この後のトルコ、人口8550万人は、エルドアン(1954年~)が2014年に大統領になり、彼へのクーデター騒ぎ2016年があったのですが、独裁体制を組みます。奥さんに大きなスカーフを巻かせて、復古思想を主張し、クルド人を排斥しています。

アメリカ・ロシア・ヨーロッパと渡りあうエルドバン大統領はNATOには居続けますが、もう「EUに入りたい。」とは言わない、ヨーロッパよりアジアよりの独自の国としました。サウジアラビア、イランの両イスラム国が反目する中で、トルコはイスラエルとも協調し独自路線を目指しています。

私がトルコに行った2013年では、1トルコリラ=60円でしたが、今は1トルコリラ=4円です。2018年に大暴落を起こし、トルコ国内は大変なインフレに見われました。

今も低金利策を取りトルコリラは下がり、インフレが続いています。

トルコ人の欧州での価値は薄くなり、ドイツへの出稼ぎも減っています。逆にトルコへの観光客は増大し、欧州の自動車工場が安い労働力を求めて来ています。

「美味しい国・トルコ」の12年前のタイトルで考えると、今2025年のトルコの状況がどのようになっているのか、私にはわかりません。

しかし、小麦は輸出しています。食料は自国で生産できるのですから、美味しい国であるには変わらないとおもいます。豊かな食料に裏打ちされた国政は国内では安泰しています。民が飢えなければエルドアンの国政は続きます。食料安全保障ですね。皆さん、トルコ旅行に是非ドウゾ。と、建築と町の話に移ります。

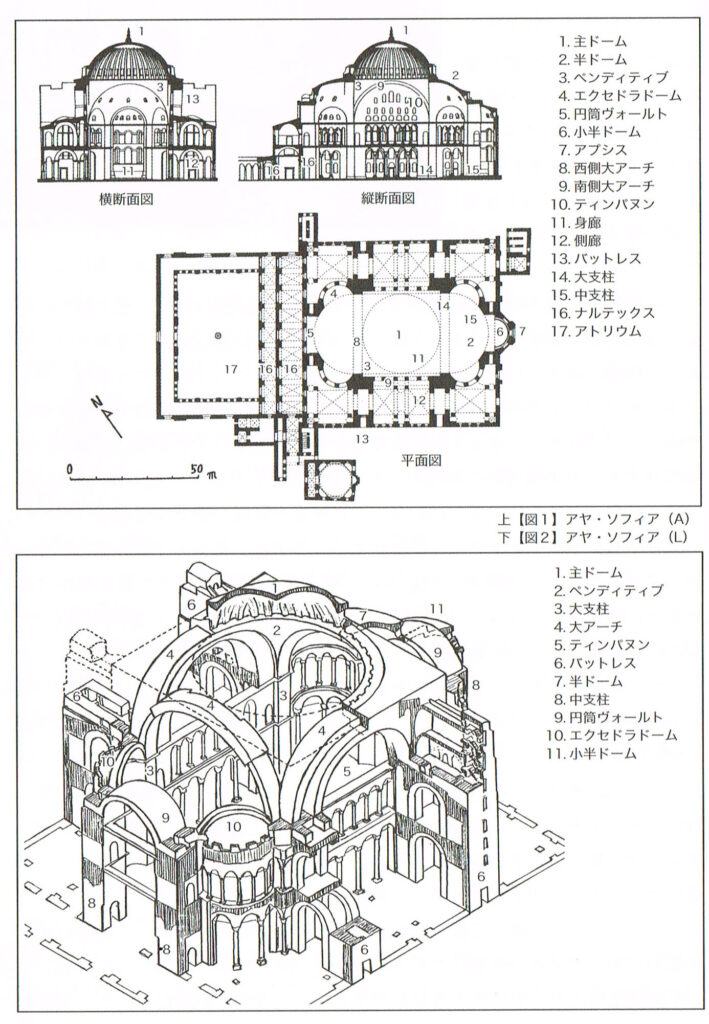

ドーム建築のおさらい

「大きいことはイイ事だ。」と、古今東西の権力者はより大きな建築を建築家に求めてきました。夢枕漠の建築家スィナンの本が大変面白く、私にドーム建築への眼を開かせてくれました。学校で習ってはいましたが、レンガや石を積み上げたアーチの意匠は木造で培われた日本の伝統になじまなく、コンクリートと鉄を操り、現代日本ではどんな形でも作る事が出来るのですが、ドームには手が動きませんでした。

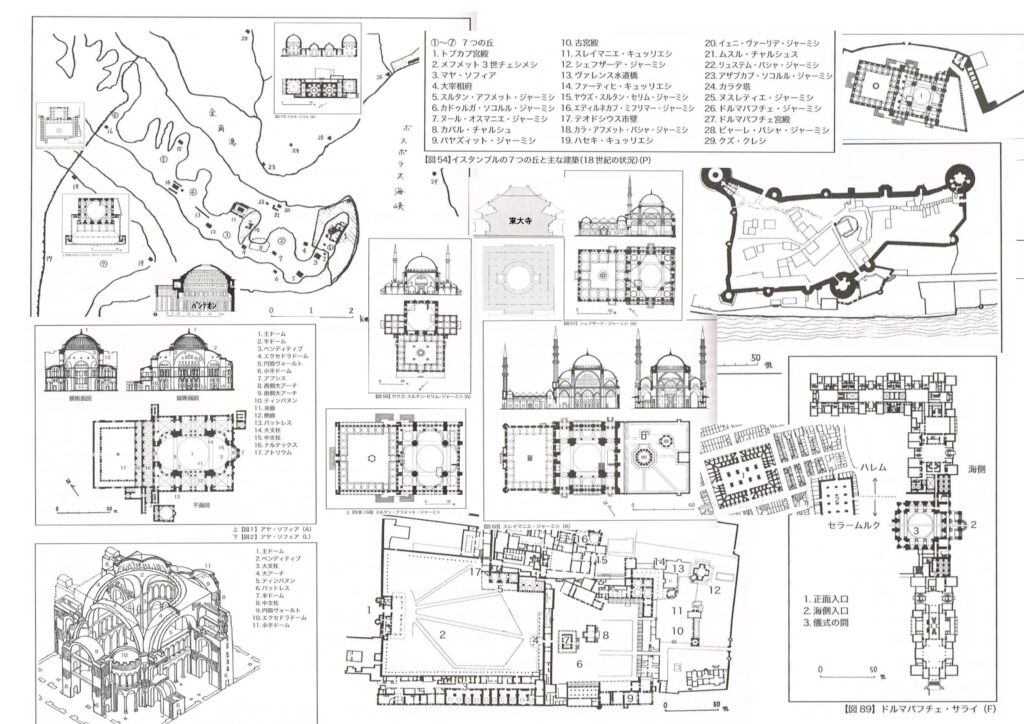

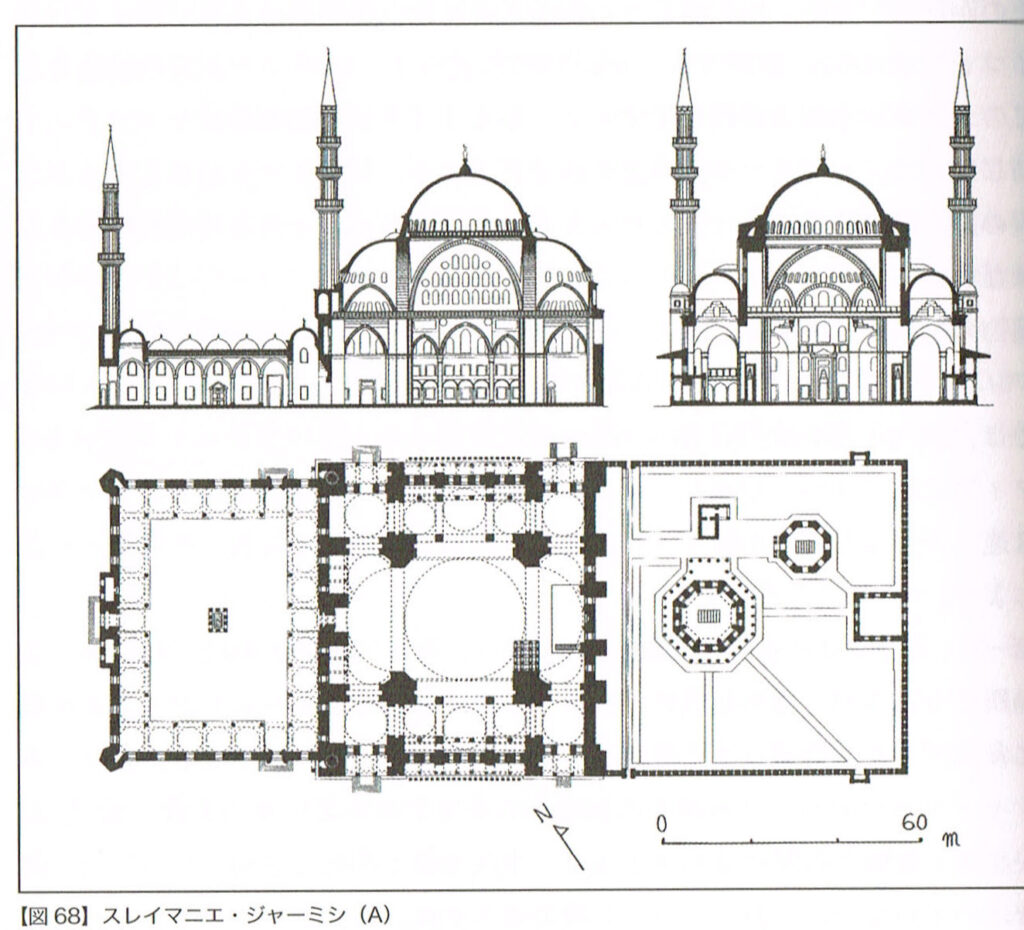

スィナンは「6世紀の奇跡アヤソフィア」のドームを越えたいと念じ、ようやく86歳になってエディルネの地で並びました。エディルネ(世界遺産)は今回行きませんが、イスタンブールのドーム建築の勉強を私らしく?していきます。

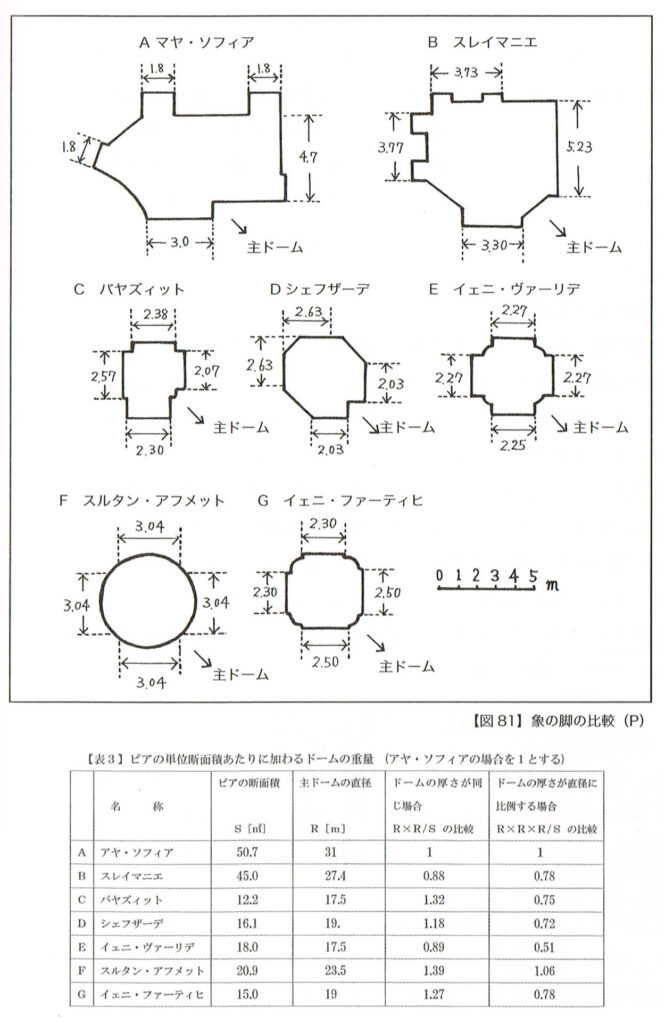

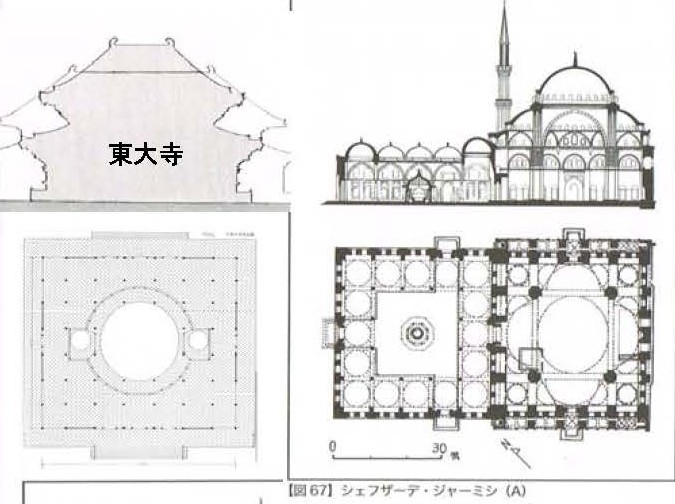

まずは、見るべきドーム建築のマップとそのセームスケールです。1453年にビザンチンを滅ぼし、キリスト教会であったアヤソフィアをジャーミーに変えてから100年、アヤソフィアに遅れる事1000年を経て、スィナンはようやくエディルネを作ることができました。31mの直径には27,4mと負けていますが、高さとその外観においてスレイマン大帝の威光を示しています。ローマのパンテオンは直径42mとヨーロッパ人は世界一を自慢をしますので、並べておきました。日本人が東大寺を間口57m高さ42mと世界一自慢をするのと同じく、異種格闘技のようなものです。共通するのは「大きいことはイイ事だ。」

スレイマン(1494-1566)は、太陽が沈まない国スペイン王カール五世(1500-1558)に対抗して、フランスのフランソワ一世(1494-1547)と同盟を結び、東地中海世界を征服した。特にハプスブルグ家のウイーンを包囲してヨーロッパ中を震撼せしめた。

夢枕の本では、奴隷女がその武器を発揮して皇后となり、熾烈な後継者争いをするところなど、色気とサスペンス、権謀術策に満ちていて無茶苦茶面白い。スィナンは誠実、清廉な姿で描かれており、私のよう(笑)

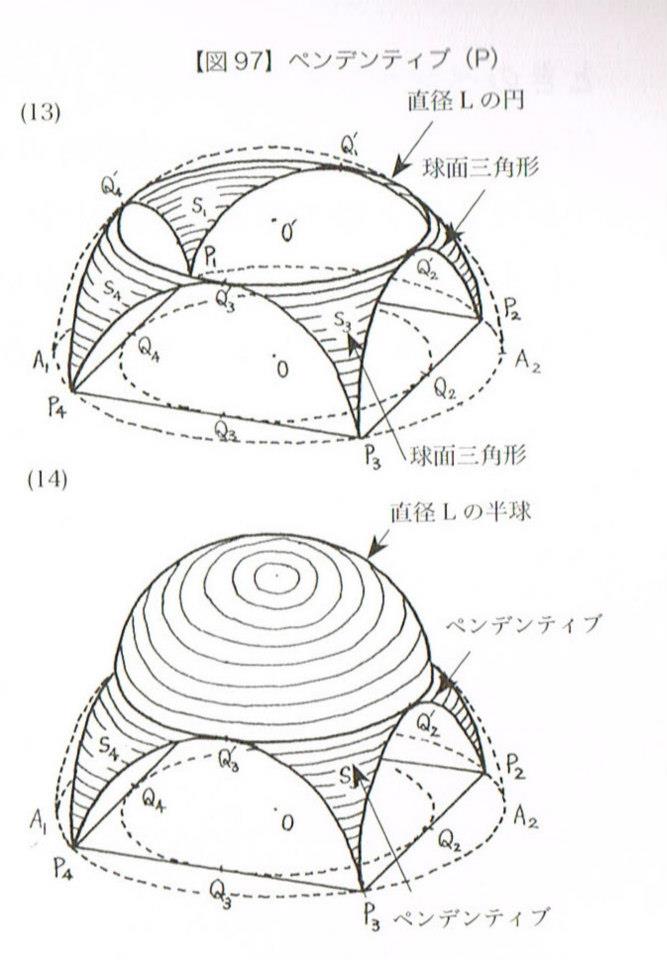

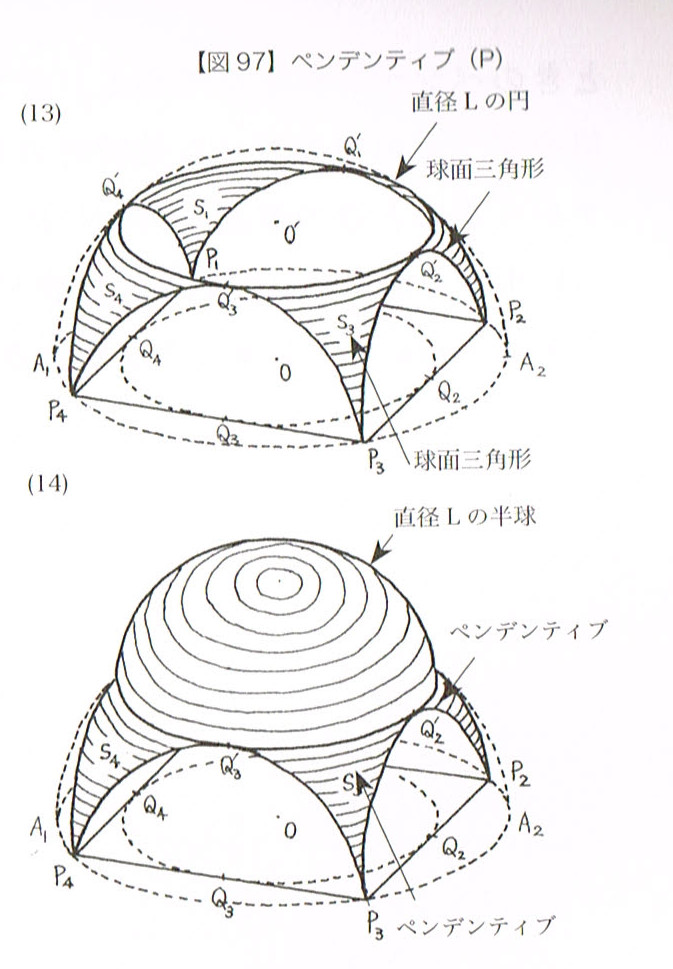

アーチとは、地球の中心に向かう一つ一つの石の重さを、それぞれの石のすりあう面の摩擦でとめおき、横に開くように力を伝える技術です。これが、積分されたのがドームです。従って材料の重さが横に広がる力を増大させるので大きなドームを作るのは等比級数的に難しくなります。

パンテオンは半球を円筒で受けていて、プランも円形ですので力の流れは大変なめらかですが、ジャーミーは四角のプランが先にあり、その上に載せる半球とのつなぎの部分に、いろいろな工夫が必要となります。さらに、そこには窓をとり、後代のものほど明るくなっていきます。なんといっても光があるから空間がある。明るいほうが気持ちよいものですものね。

アヤソフィアは飛びだした壁の重みで広がろうとするのを抑えていますが、スィナンは泡が盛り上がったようにドームを周りにまわして横力に耐え、かつ外観を整えています。金角湾には世界中の船が入ってきていました。彼らにオスマントルコは凄いぞ、イスタンブールはスレイマン大帝の作った街なんだ。と、外観を大変重視してプランを作っています。

当初は、多くの人を収容したいという内部空間の要求から生まれたドームの工夫でしたが、広さを得るには高さも必要なのがドーム構造です。キリスト教会では、それを高さだけに偏ってフィレンチェからバチカンと発展させていき、ドームはマンハッタンの尖塔となっていきましたが、スィナンのジャーミーでは、ラザーン(お祈りを呼びかける大声)のためにミナレットを尖がらして、丸い大きなドームと対比させバランスをとっています。

彼のあと、ドームの発展はもうないでしょうか。彼の弟子によるスルタン・アフメットをセームスケールでみますと、より明るく広く、壁は薄く柱は細くです。そして地震の度に大修理と地球の歩き方にあります。弟子の気持ちはわかりますが、柱や壁に鉄筋を入れる革新技術が生まれる20世紀まで、建築家スィナンを超える建築家は生まれず、アヤソフィアは今も世界一のドームなのです。

この立体トラスによる軽いドームは、1970年の万博以来の技術ですので、もう現代技術の古典と言ってよいでしょう。予算を考え、大風、地震、雨漏りに確実なドームとして採用されました。

イスラム建築、それだけを書いた本は日本では少なく、2010年に冨山房インターナショナルで出した、飯島英夫(1941~)著「トルコ・イスラム建築」2800円が案内書として良いと思います。高校の先生をやっていて、定年退職してからトルコに行き、これだけ勉強した(2001~2004年留学)のというのですから驚きです。

2003年の深見奈緒子著「イスラーム建築の見方」は、トルコだけでないイスラム世界を見ていて、具象的な絵を描かず抽象的なパターンで飾ったイスラム建築を多くの写真で示しています。飯島さんの本でドームのイロハはありますが、理科系の者は植谷栄次著「ドームの不思議」1800円がイスラム建築の素人向けとして良いです。

黒海の町・トラブゾンから、山の修道院・スメラまで

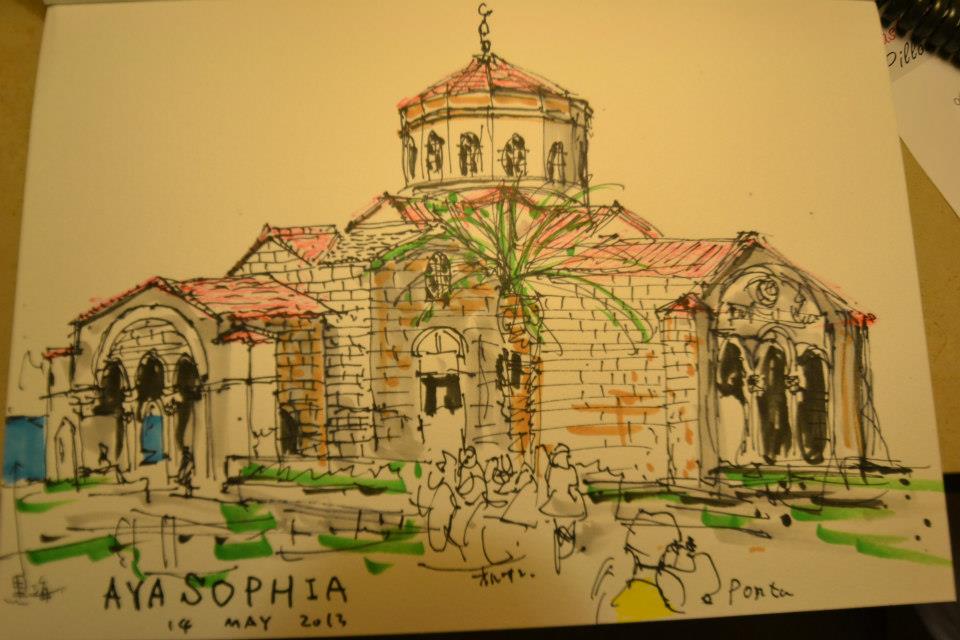

外からは三角の勾配屋根ですが、内部から見ると、ドームなのでした。雨水は勾配が要りますが、架構はドームでしかできないのでした。アテネの神殿のように、昔は屋根は木造のトラスだったのでしょうが、ドーム架構の手段を得てこうなりました。

海に突き出た半島でしたのでしょう。今は海沿いにハイウェイが走っています。

写真は建物が傾き、どうも構図も?ですが、yomeが撮影。お手軽修正ソフトをPCに入れ忘れたので容赦のほどを。

この絵は、1990年にベニスに行き、舟でムラーノMuranoに渡って「えっ、イスラム建築だ!」と思った教会です。

地中海文化は繋がってあり、行ってみれば、トルコとイタリアの料理の区別がつかないと同じで、一つの文化圏なのでした。

有名なサンティ・マリア・エ・ドナート教会より、二まわりも三まわりも小さいのですが、ドームの重ねで空間と作り、一番外側に日本建築の裳階のように吹き放しのテラスを寄りかけていて、架構の考えはサンティ・マリア・エ・ドナート教会と同じです。

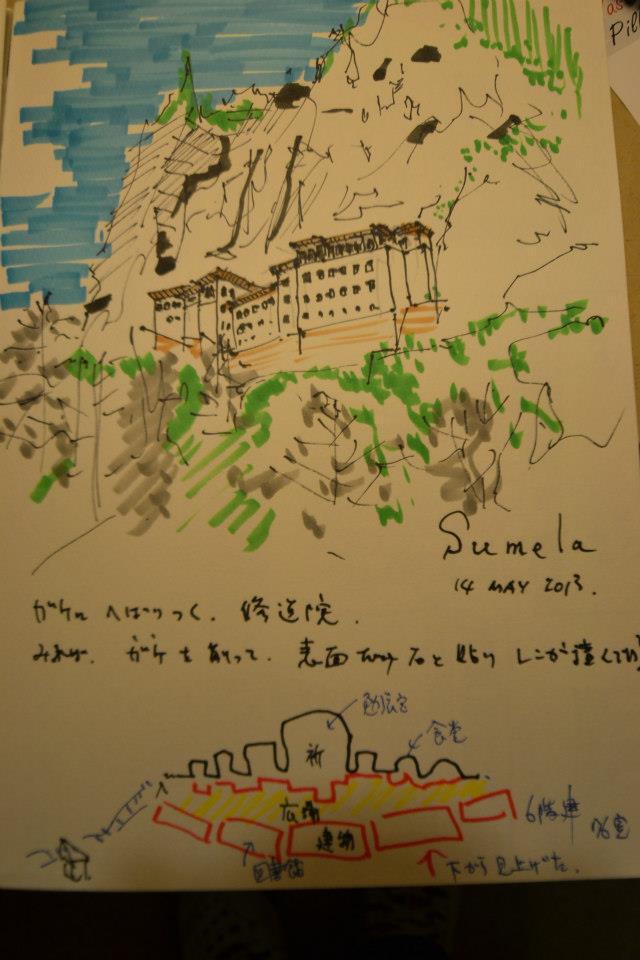

●海抜1200メートル。山の修道院スメラ

マチカ区のカラダー山のアルトゥンデレ渓谷の絶壁の上にあります。起源は例によってローマ時代からですが、建築は14世紀から19世紀までで、希土戦争(1919年〜22年)でギリシャが負け、その後にトルコはギリシャ人を追い出しますが、残ったギリシャ人もこのあたりには多いです。1930年の大火事で木造部は燃え尽きました。現在もギリシア正教は生きており、洞窟を利用した姿は修復されて観光名所になっています。内部のフレスコ画も14世紀から19世紀まで重ねてあり、地元ガイドの出番です。チップ目当てですので、ここまでのドライバー兼ガイドは身を引きます。

小鳥がさえずく、緑の風は日本の5月初めです。とっても良い汗。アセ、アセ、、、膝がネ。

怖い顔つきのオバサンから、写真のシャターを押してと言われてから、あれあれ、囲まれてしまって、、、、髭のおじさん(ギリシャ正教の神父からは福島の話を聞かれ、ロシア原発も)の指揮のもと、ジョージア(ビートルズ知っている人はわかりますね)をハモッテしまった。ああ、もちろんカタコト英語ですよ。

とにかく、黒人・アジア人がいない欧州では経験のないところでした。トルコ人の中で人種が分かれている感じですね。ブランド品の店はまったくなく、そう、おフランスのスーパーはありました。

朝一番は、古い市庁舎の前の建築家スィナン(16世紀)と記念撮影。スレイマンが現在のグルジア・アルゼバイジャンにあった王国から奪ったトラブゾンです。

このモダンな建物は、いったい何の建物なのか?彼女のような方がいないかぎり、通りの名前も道路になく、トルコ語だけの地図では、ホント何もわかりません。

トルコ語でペラペラ。まったくわかりませんが、お店の宣伝のために絵をかけ?で、書きはじめました。私の膝に手を置き、じっと私の目を見つめるので、早く書いて逃げ出そうと必死です。

おごってもらったチャイ、4杯のために、30分。

仕事なら、¥3500はいただかないと、いや、トルコと日本との友好のために。(ーー;)

膝上の彼にあげます!と。

イスタンブール

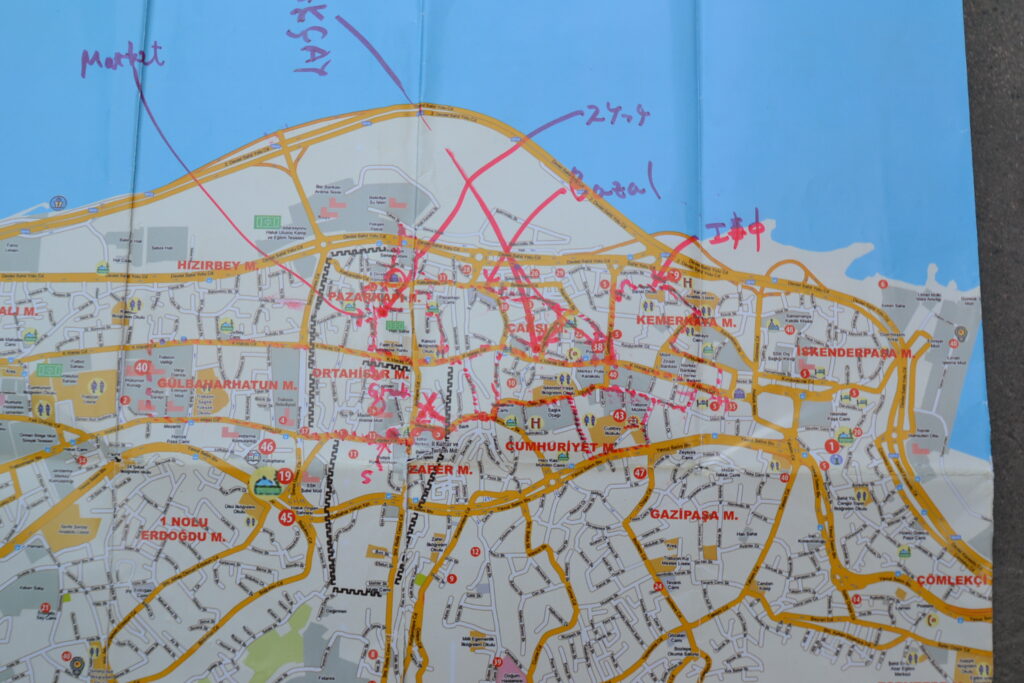

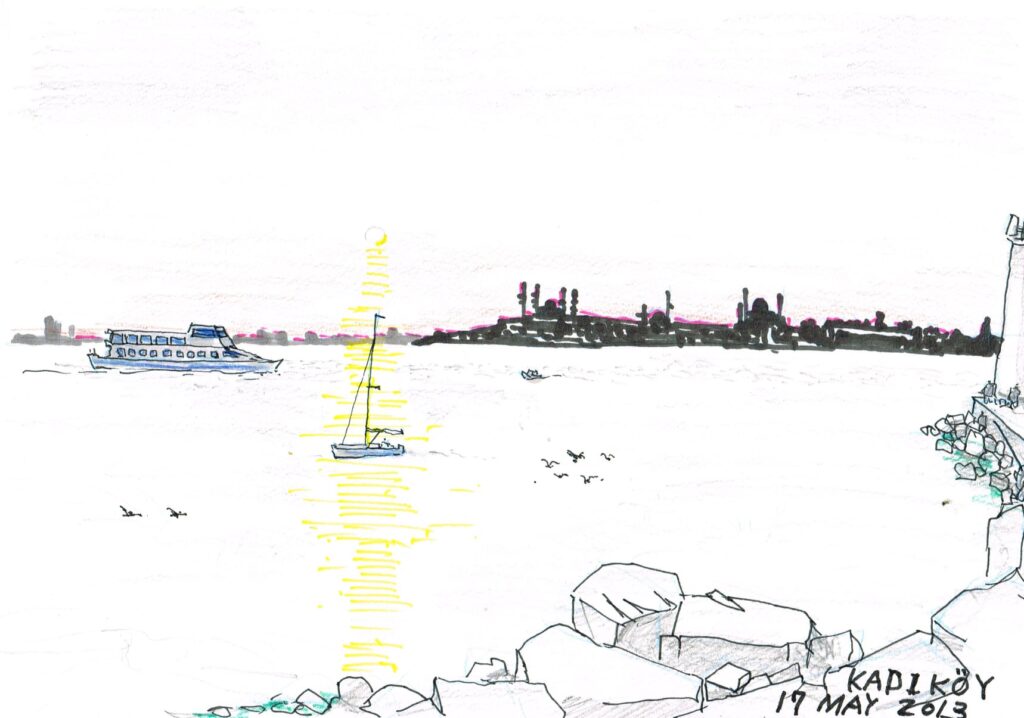

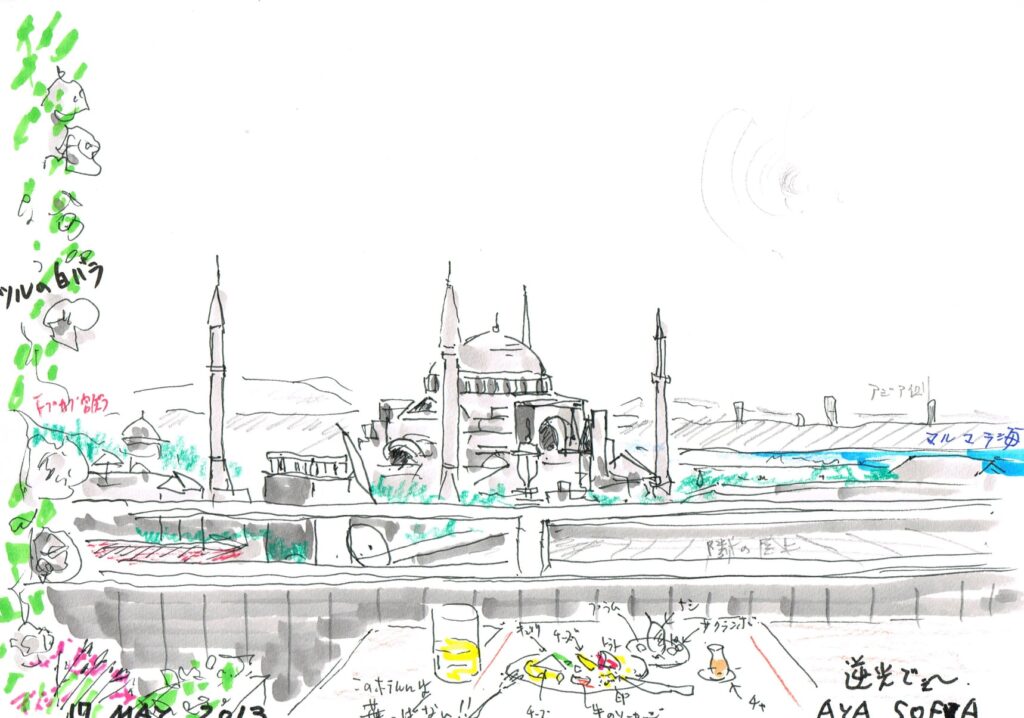

イスタンブールの顔は海に向いています。幅1kmのボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの両方にまたがって、アジアへの街道を古代から押さえて来た都市ですが、その中心はヨーロッパ側です。地中海と黒海をつなぐ港町として生まれました。ギリシャの島々を横に見てエーゲ海からマルマラ海に入ると、ボスポラス海峡の左側の丘に上にブルーモスクを頂点にイスタンブールが見えます。少し下った海沿いに巨大なアヤソフィアがあり、長いドプカプ宮殿を過ぎると、左に金閣湾が口を開けています。ヨーロッパ側の金閣湾の南を「旧市街」と言い、ガラタ橋で金閣湾を渡って北を「新市街」と言いますが、「新」も14世紀から城壁に囲われたイスタンブールの一角であり、十分「旧」の趣です。

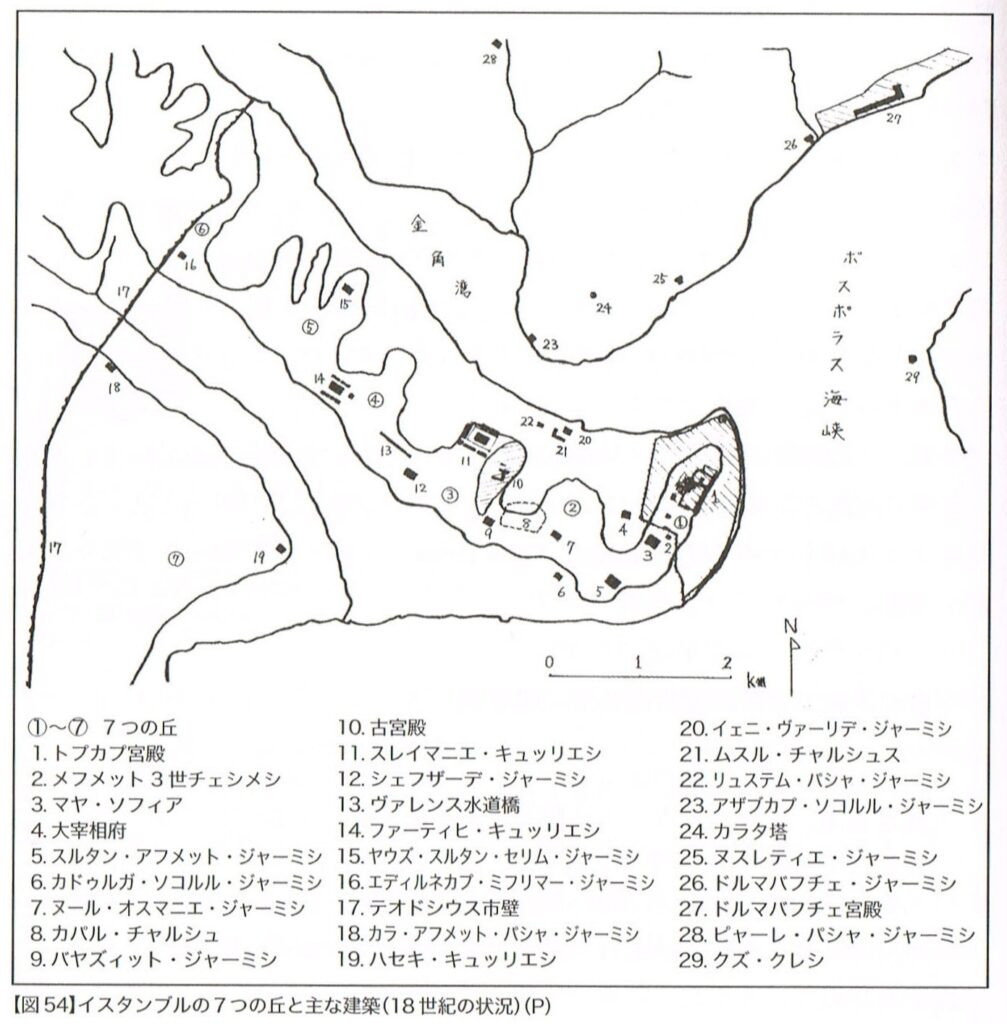

金閣湾がイスタンブールの港です。その港に向かって6つの舌状の丘と反対側を一つと数え7つの丘がイスタンブールの町です。その丘の上にスレイマン大帝のモスクをはじめ、都市の力を象徴する巨大なドームが競ってあります。

時間がないのでボスポラス海峡のクルージングはあきらめ、金角湾の定期船にのって、カーリエ博物館に行くことにしました。この船は1時間に1本で40分待ちましたが、一応船旅気分で、海に向いたイスタンブールの町を見上げることができました。

「コンスタンチノーブルの陥落」では、城門を開けさせるのですが、今も2kmに渡ってイスタンブールの西を遮断する城壁は健在です。都市外周の堀と城壁を高速道路にするのはパリなど欧州の都市と同じです。60度の階段に手すりはなく、頂部に柵もないまさに「自己責任」の観光地です。

旧市街をバス、路面電車で歩き回るために、ホテルはブルーモスクのすぐ裏の「ホテル スルタン 50室」にしましたので、町が屋上から眺められました。タバコが吸えるバルコニー付きが優先でしたので、ホテルのプライスは高くなります。

ブルーモスク (正式名 スルタン・アフメット・ジャーミー) 1617年

イスタンブール最大のモスクですが、現役であり中を見る時間が限られていました。そりゃ、お祈りの後ろで、ぺちゃくちゃ、フラッシュたき放題ではね~。キリスト教徒はイカン。(怒;

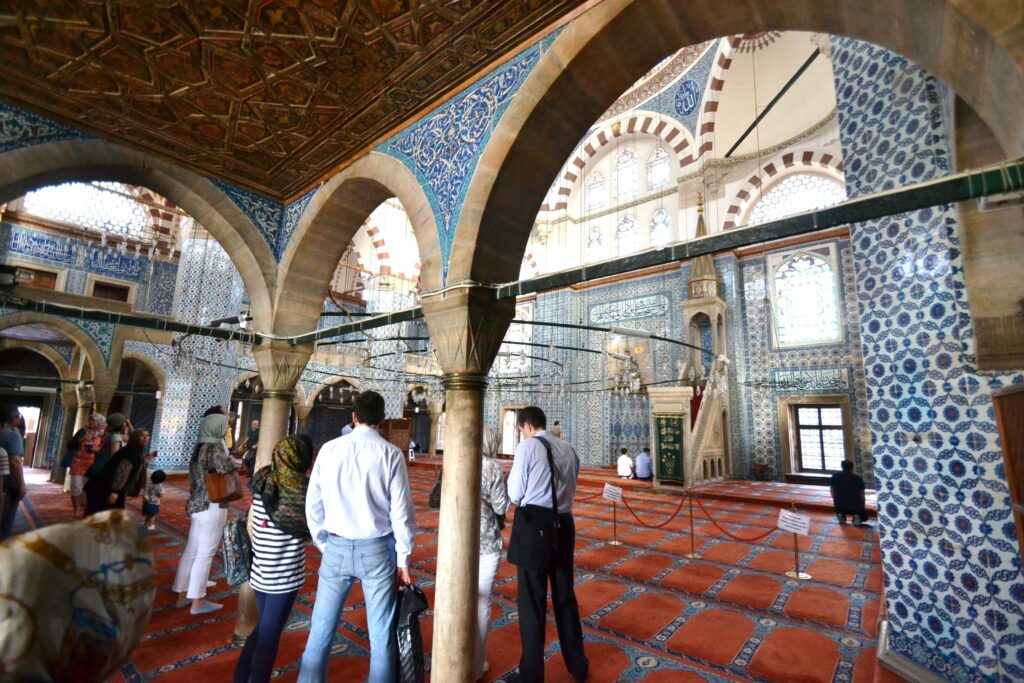

ブルーモスクとは、西洋人がつけた名前ですが、中の印象は白と赤が強く、ブルーモスクのもっと、もっとらしいのはリュステム・パシャ・ジャーミンでした。通称ブルーモスクはいくつもあるようでした。

モスクはインテリアありきで、建築家スィナンは何とかして彼らの1000年前にできたアヤソフィアの大きさを抜きたかったのでしょうが、後輩が作った1617年のブルーモスクでも抜けませんでした。

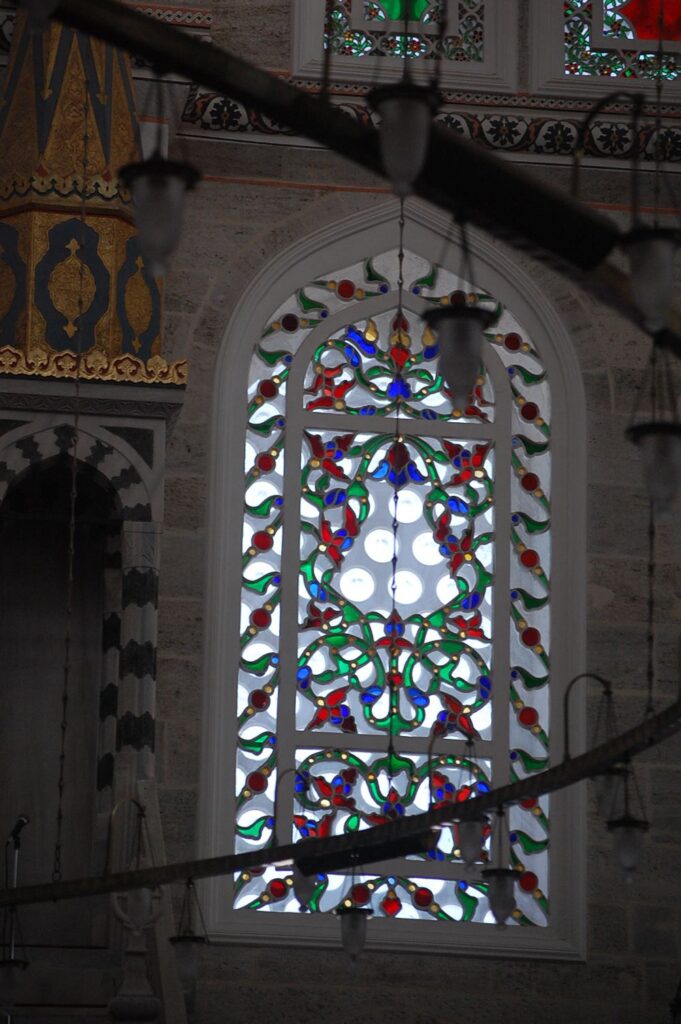

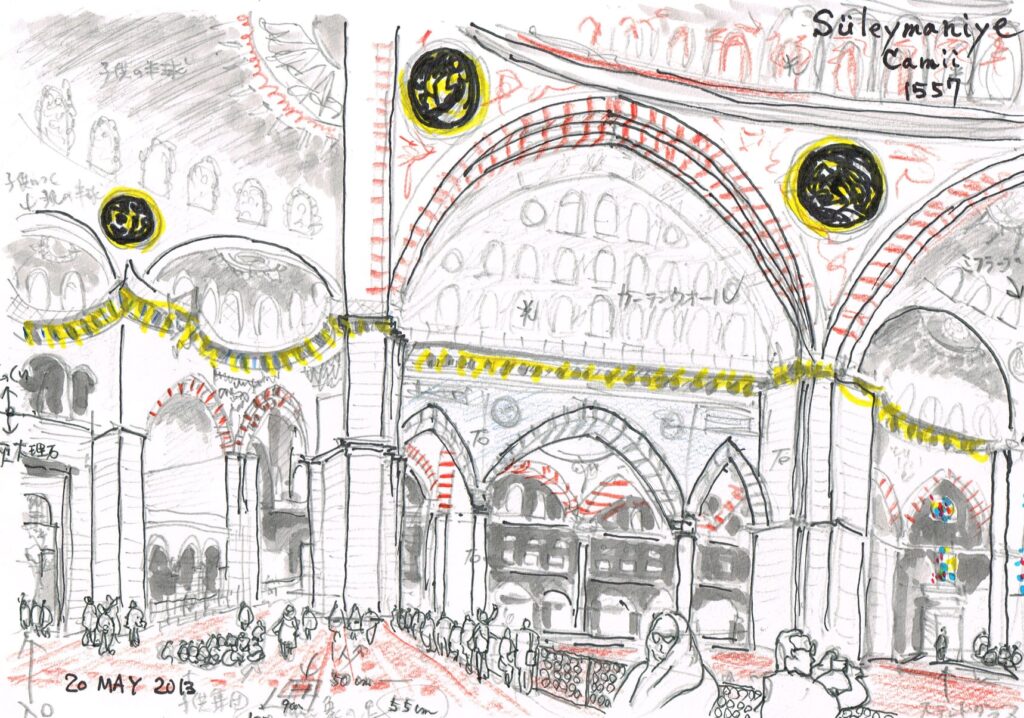

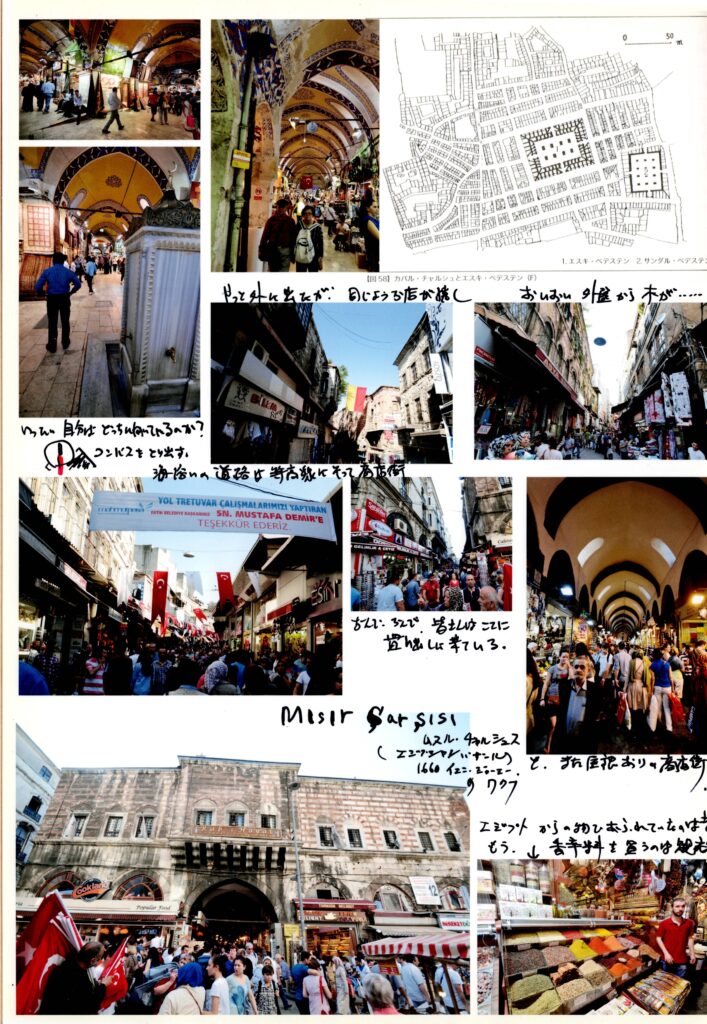

リュステム・パシャ・ジャーミン(通称 ブルーモスク)1561年 スィナン71歳

イズニックタイルの青さが、際だって有名です。一階を店舗にして家賃収入をジャーミーに維持費にしていたので、祈りの空間は2階となっています。それへの階段がわかりにくいです。エミノニュの波止場の前から、エジプシャン、グランドバザールへとこのあたりの人の多さは渋谷なみで、その中をかき分け入り口をさがしました。日本語のタイルの本を買いました。

カドゥルガ・ソコルル・ジャーミン (通称 ブルーモスク)1571年 スィナン81歳

スレイマン大帝ジャーミーが1557年ですので、構造技術を収めつつ、余裕をもって意匠に凝っています。今も現役の神学校を一階に持っていますので、メンテナンスも行き届き綺麗です。ただ、扉を交渉してあけてもらわないと中には入れません。私が頼んでもあけてもらえなかったんですが、スペイン人の団体が来て、ガイドが交渉し、友連れで中に入れました。タイルはますます青くなって行きます。

円を6角形で四角に近似させているのは、パシャのモスクと同じです。四角の四隅柱が壁に紛れてわかりません。一体的に大きな20m四方の空間に、天井高さが30m。この高揚感が、神に近づくインテリアなのでしょう。吹き抜けに、巨大な像がおかれるのでなく、光が静かに落ちる。この祈りの空間がキリスト教に取り入れられ、キューポラが作られました。

シェフザーデ・ジャーミン 1548年 スィナン58歳

スレイマン大帝の墓所のために、尾根筋の金角湾に目立つところと立地がえらばれていたのですが、スレイマニエ・ジャーミン1557年より前に、スレイマン大帝自身より子供が先になり。で、予定地のすぐ近くのこちらに作りました。スレイマンより先にスレイマンよりいいものを作ってはいけないはずが、これイイのです。観光客が来ないとこころもまたイイです。

スレイマン大帝の為のジャーミーは、丘の舌の先っちょにあり、金閣湾にそびえています。

こちらはその奥にあり、湾から見えませんが、これだけまとまった緑はイスタンブールの他にはありません。

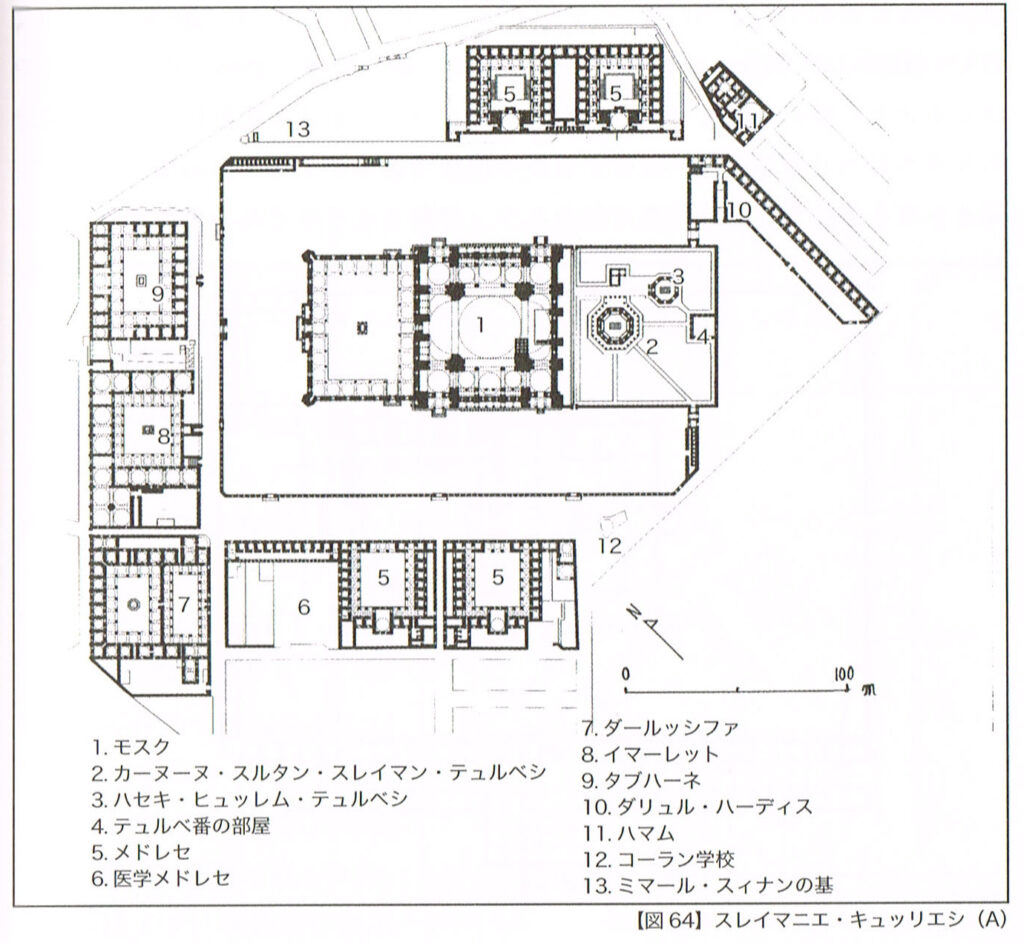

スレイマン大帝の父せりム一世のヤウズ・スルタン・セリム・ジャミー1522年から、四角に接する円球のドームの四方に半球ドームをつけて、参拝の空間を四方に広げて、4本柱が屋根に突き出て重量柱の頭をかぶり、フライングバットレスとつなぐ大きな外壁は壁の内におさめる架構が普通になりました。

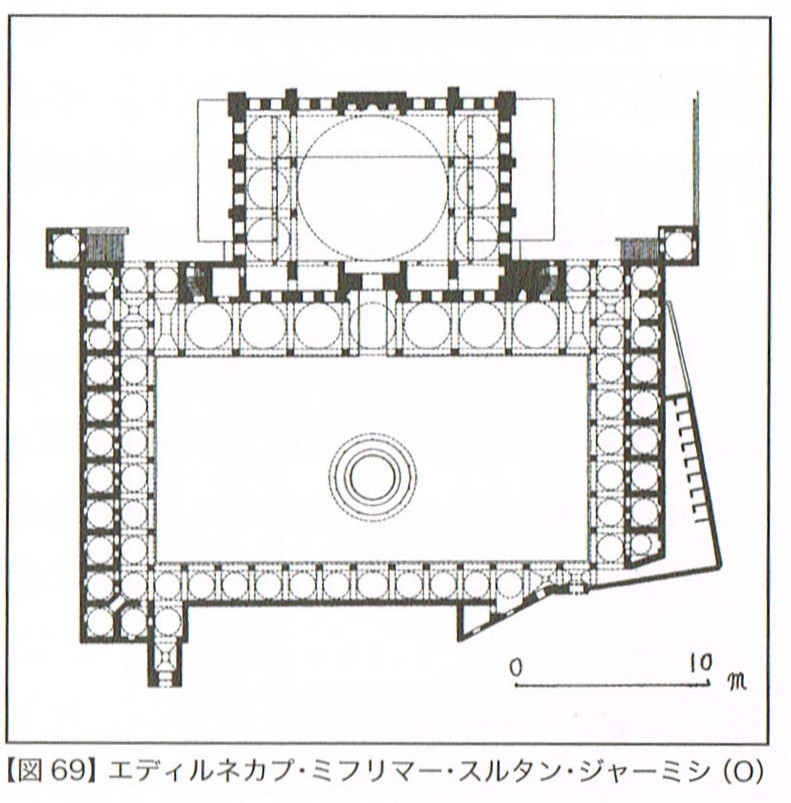

エディルネカプ・ミフリマースルタン・ジャーミィ 1565年 スィナン75歳

スレイマン大帝と奴隷から王妃となったヒュッレムの娘、皇女ミフマリースルタン(1522~1578)のジャーミーです。入口を探してウロウロしていると、「こっちだ。来い、ここに座れ。写真撮っていいよ。トイレはあっち。」と多分言っていた、と思われるムスリムに甘えて、ジックリ見ました。スケッチしました。彼はしばしば覗きに来たのですが、プレゼントにはしませんでした。

圧倒的な光に驚きます。こんなドームはこれしかありません。ステンドグラスも鮮やかに、赤と緑とキラキラしています。美しいお姫様を思わせます。そのかわり、外観はどうしようもなく鈍重です。

この吹き抜け空間そのものが、私たちが拝む大仏と同じものだと思いました。前庭の広さがそう思わせます。

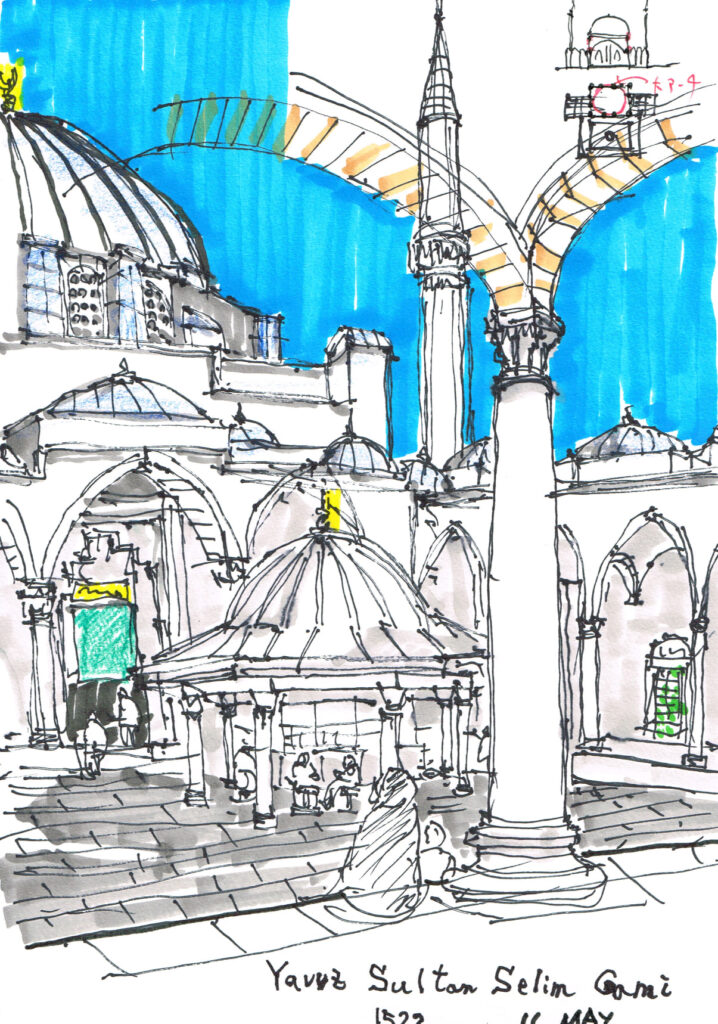

ヤウズ・スルタン・セリム・ジャミー 1522年

スルタン大帝の父・セリム1世のジャーミーです。町の西、城壁に近くあります。

金閣湾に2本の尖塔と共に、迫っています。とても攻め登る事はできない勾配です。

ジャーミーですので、城ではないのですが、日本の城で、領主・町のシンボルとあった天守と同様な役割を担った事は間違いありません。

円(ドーム)が内接する正方形の外壁が垂直に立ち上がる、ドーム建築初期の姿です。ここから、4本柱を残して外壁は後退していきます。アヤソフィアも前後に空間を伸ばしていますが、外壁の後退ではありません。

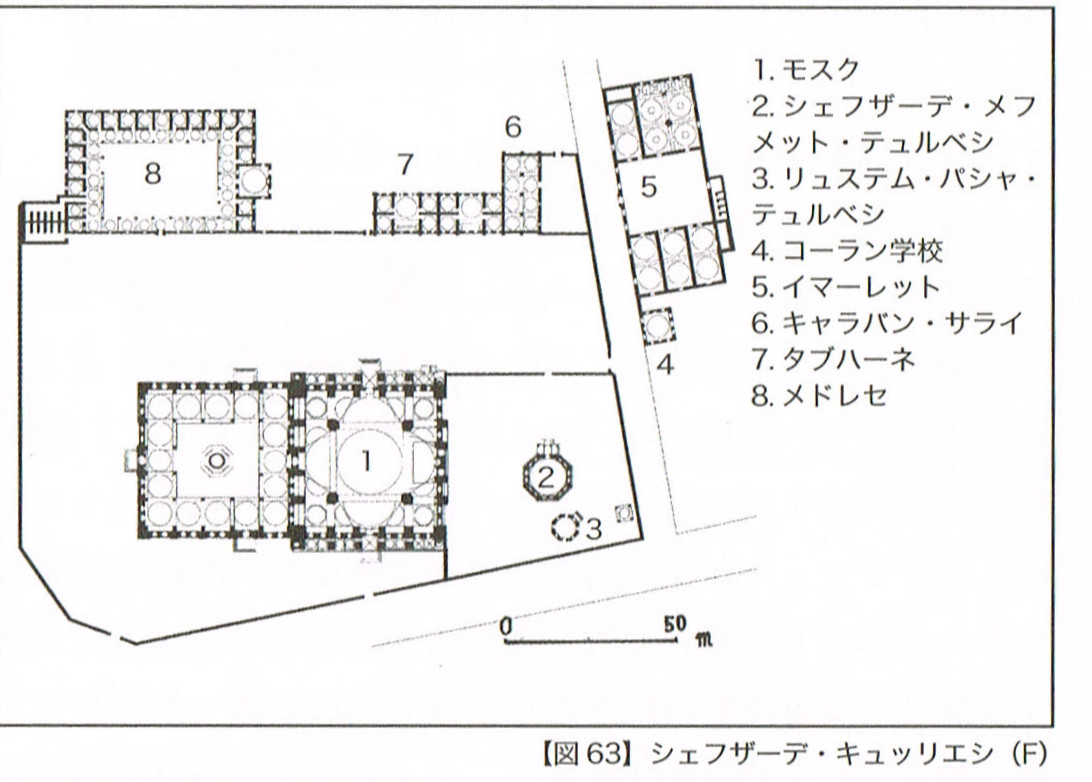

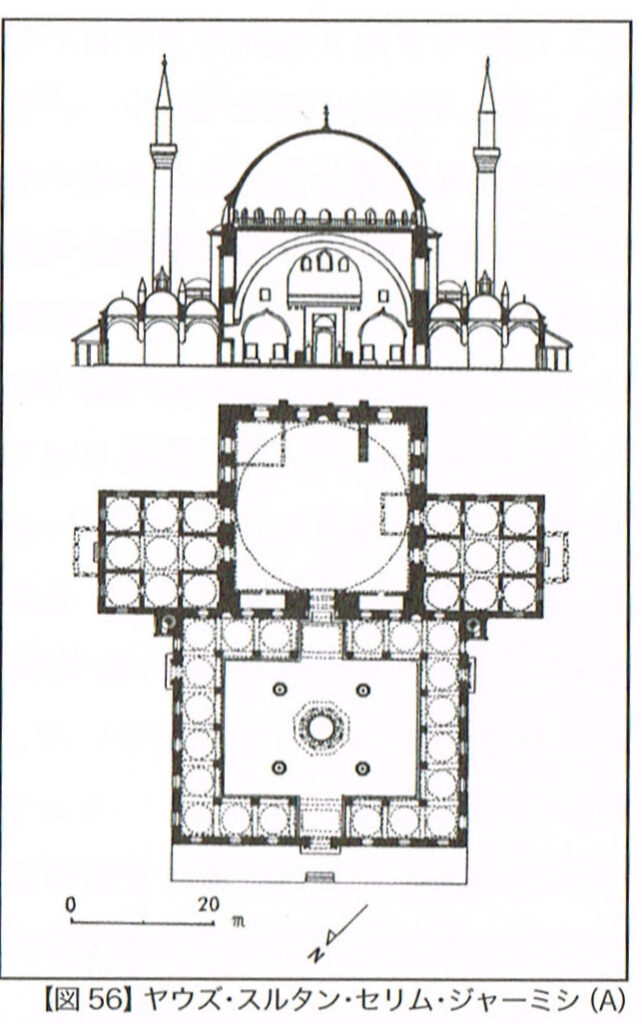

スレイマニエ・キュッリエシ 1557年 スィナン67歳

スレイマニエ・モスク(Süleymaniye Camii)周辺の施設群(キュッリエシKülliye)を指す言葉です。モスクのほか、マドラサ(イスラム学校)、図書館、食堂、浴場、病院があり、モスクの裏には、スレイマン大帝と妻ヒュッレムの霊廟も建てられています。通りを挟んで建築家スィナンの霊廟もあります。

三角のへた地ですが、立派な構えです。

メドレセとは、イスラム教徒向けの神学校(高等教育機関)です。

ハマムは蒸気風呂。

テュルベシは墓。

タブハーネは宿屋。

ダールッシファは病院。

イマーレットは単なる建物ではなく、宗教的信仰に基づいた慈善活動や社会福祉のシステム全体を示す言葉でした。

イスラム教の教育と慈善活動が第一にあり、善光寺の門前町と同様に、参拝者の為の利便施設があります。食堂、宿舎、トイレ、風呂、土産物屋です。

壁の量は、城です。要塞です。

お参りの前には、身を清めないといけません。屋外に簡便なのもありますが、内部には銭湯並みの施設があります。ここは普通の西洋便器でした。

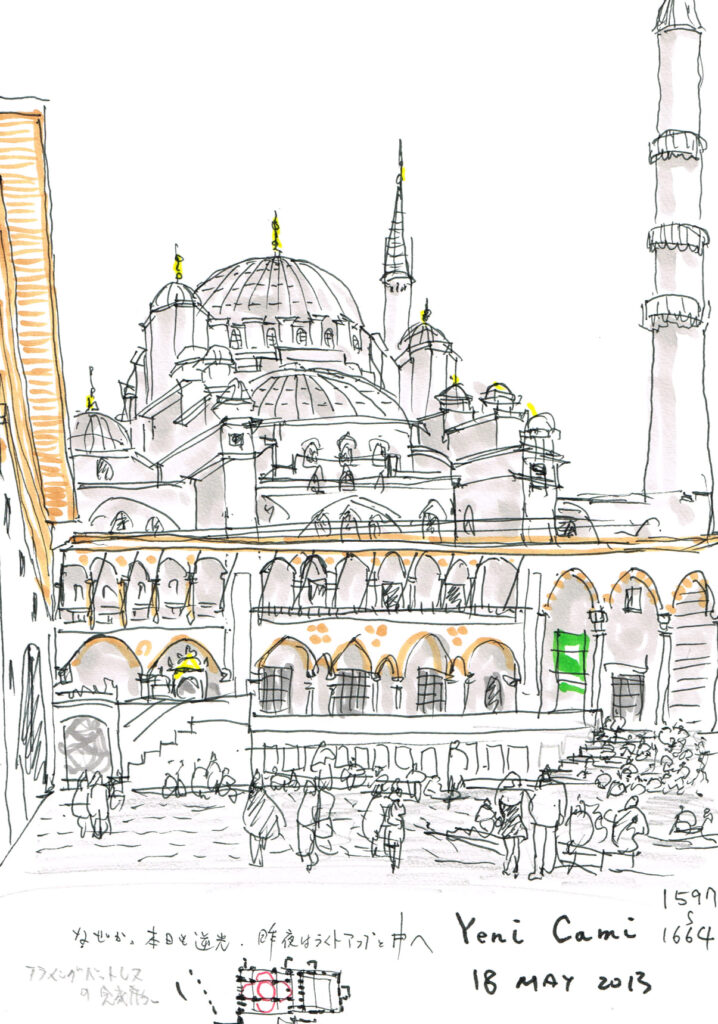

イエニ・ジャーミー 1577から1664完成

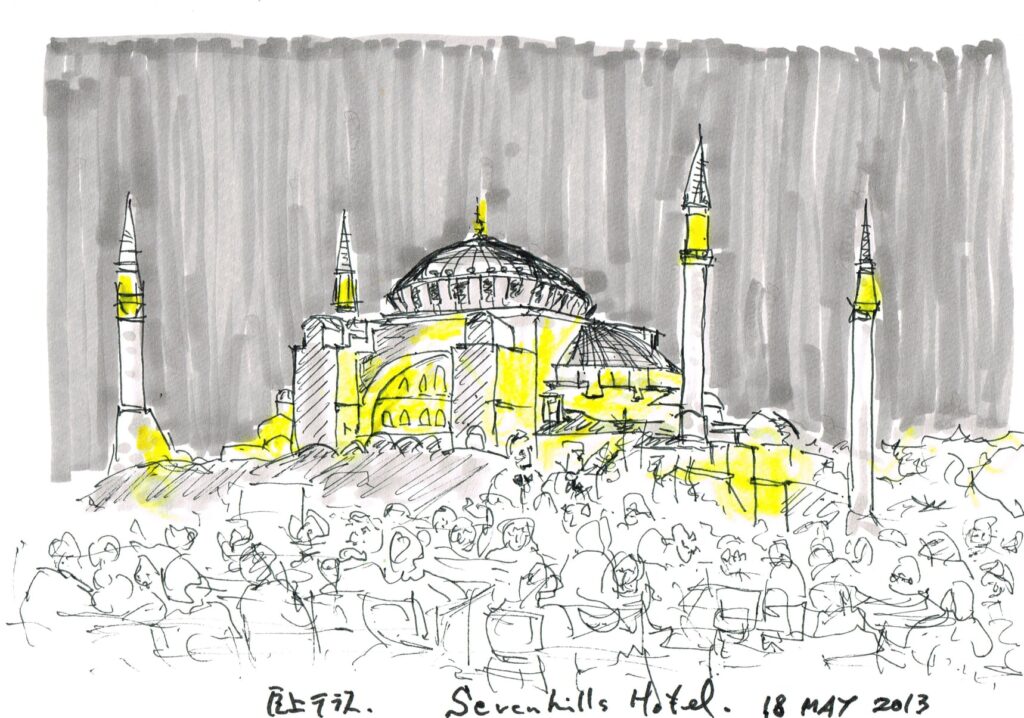

ガラタ橋(旧市街と新市街をつなぐ金閣湾の橋)の袂のフェリー乗り場に、イスタンブールの終着駅に、エジプシャン・バザールとイスタンブールの臍に立つジャーミーです。いつも、人であふれています。ここで1時間、立ってスケッチしました。通りすがりの人が覗いては褒めてくれました。泡がポコポコと浮かぶのでなく、私はスケッチをするとき平面図と断面図を頭においているので、こんな風に書けるのでした。

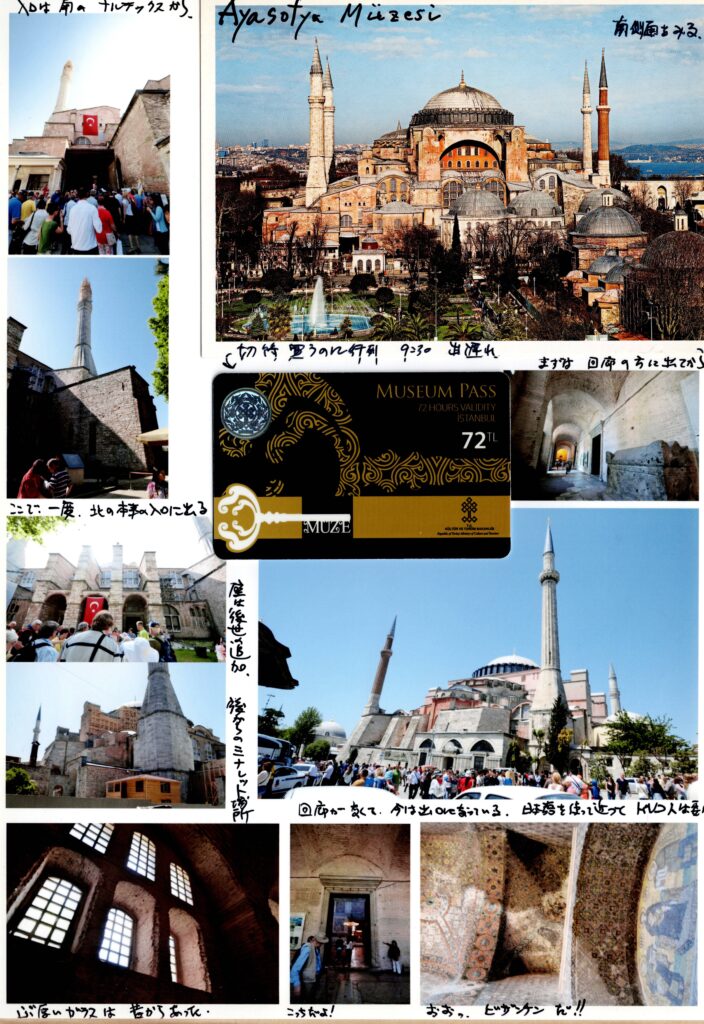

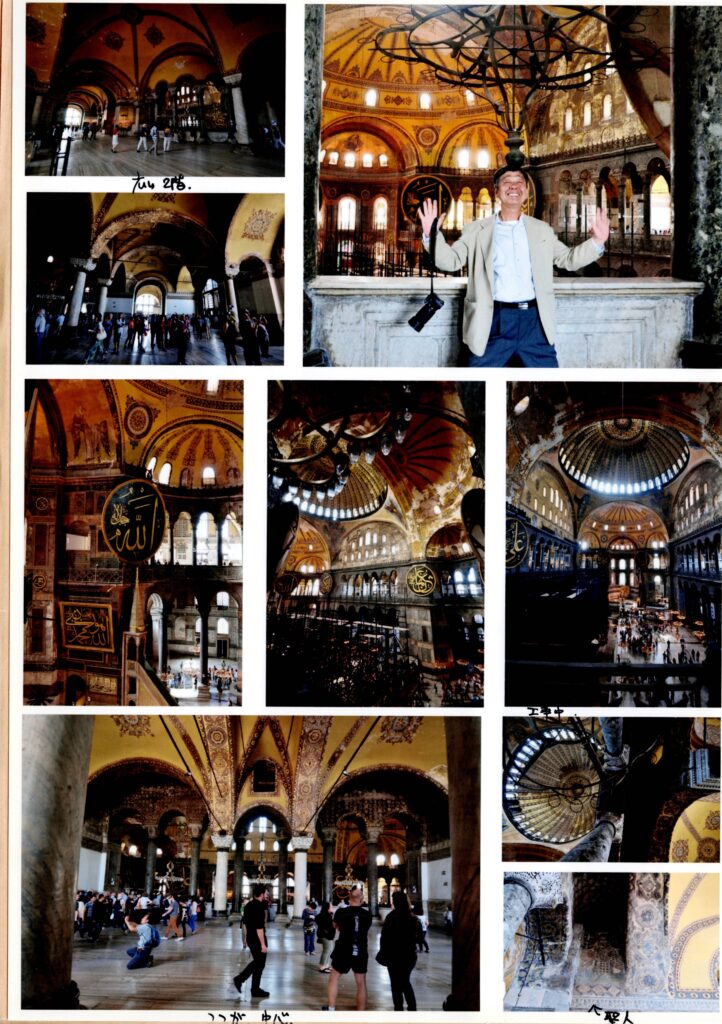

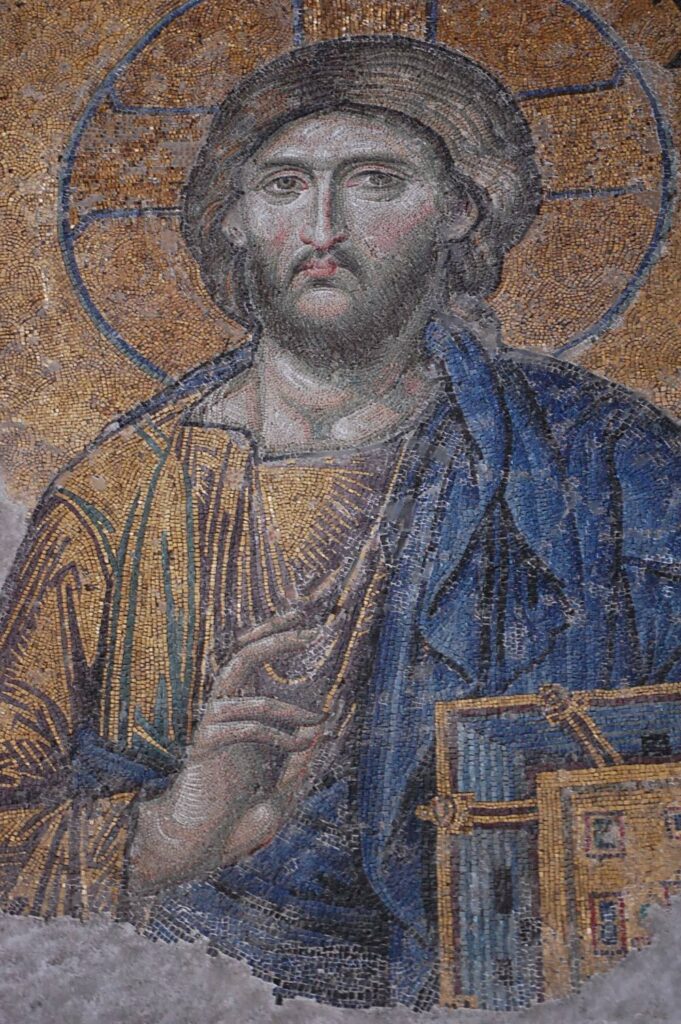

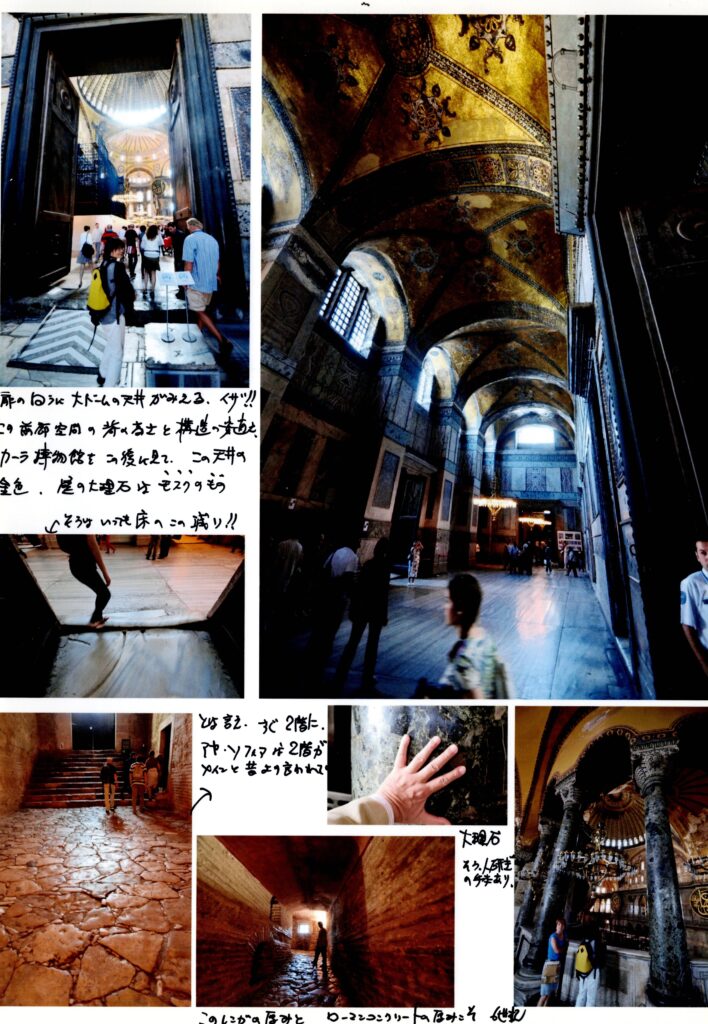

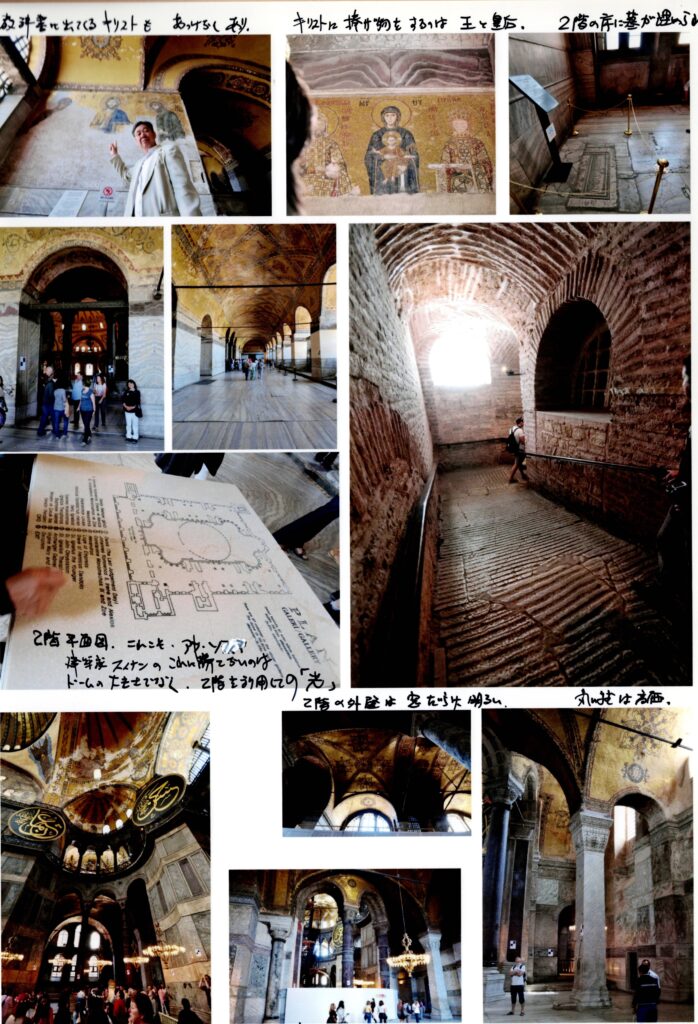

アヤソフィア 537~1453年教会 ~1935年モスク ~2020年博物館 ~モスク

ドームは何度も壊れているのですが、そのたびに修復し、実物はつぎはぎだらけでした。ローマからコンクリートを輸入して、薄いドームを作ったのですが、薄すぎてもダメでした。入場料75TLは高いですが、3日間有効のすべての博物館共通でした。いつも、工事中です。

ドームの進化と大空間の生成は、天井の写真で全てわかります。なんといっても、6世紀のもの。スゴイですわ。40mのまぐちで、60mの奥行。高さが50m。

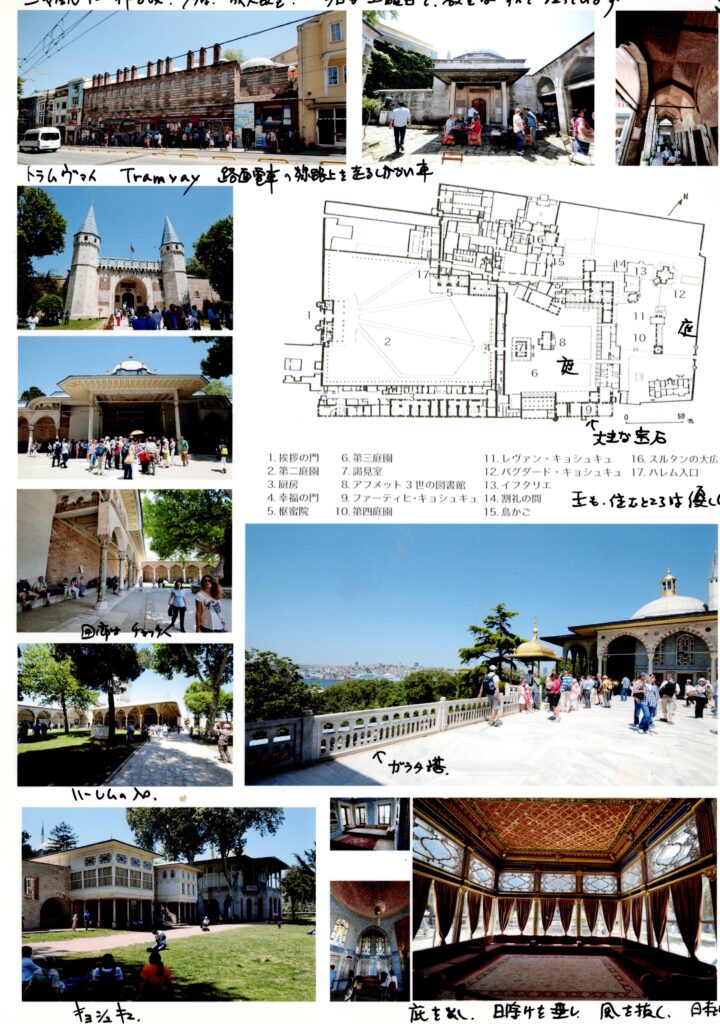

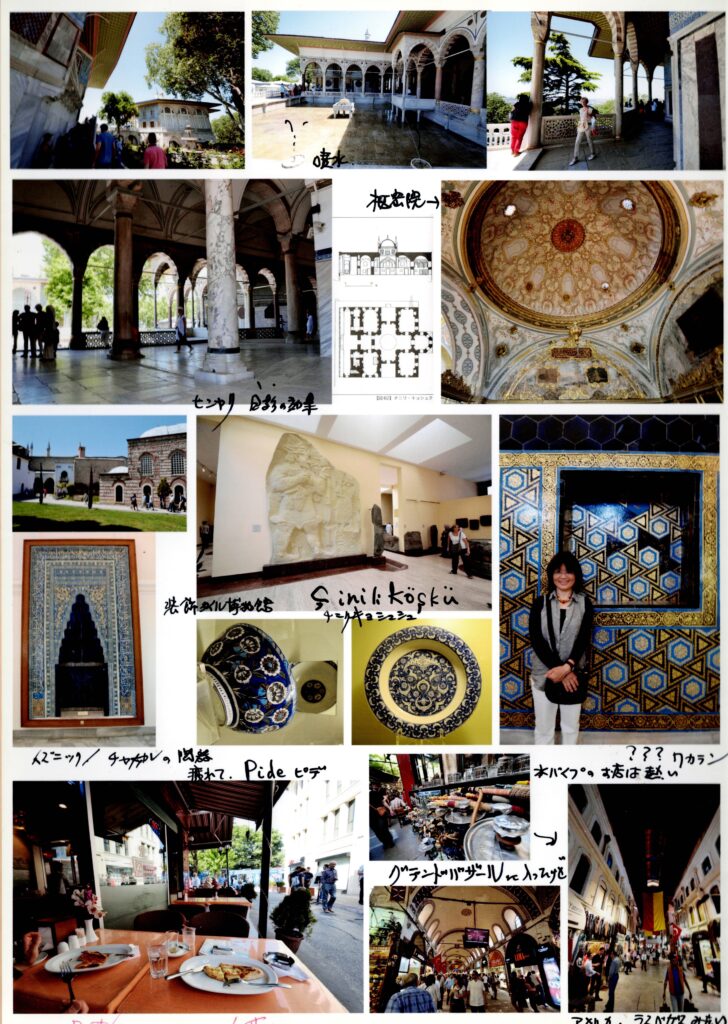

トプカプ宮殿 イスラム博物館

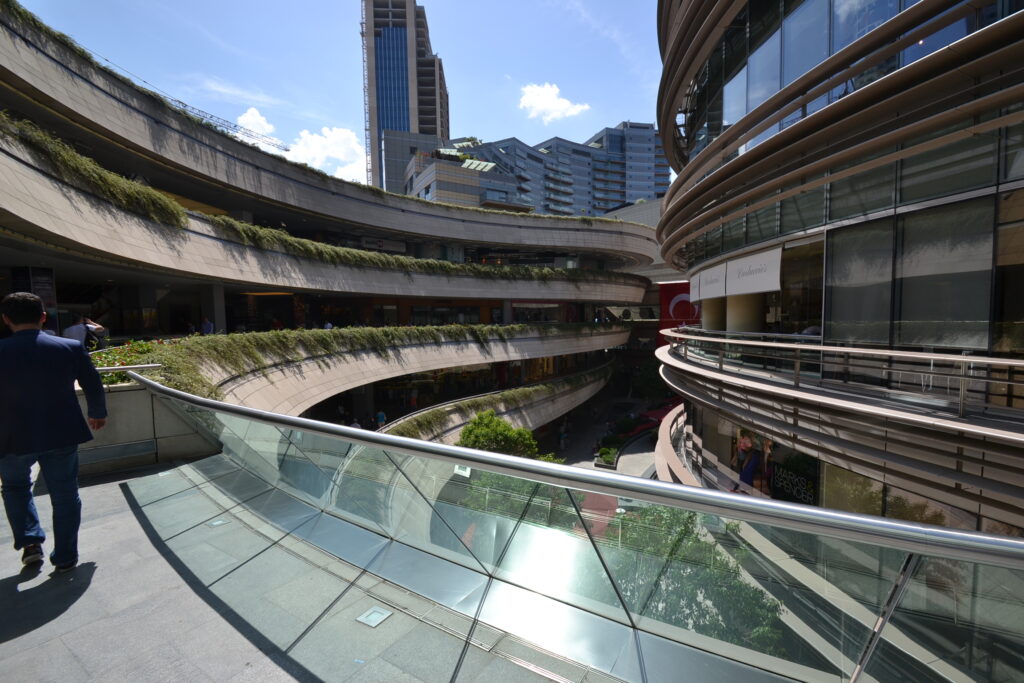

イスタンブールの商業施設:新都心・シシュリ(Şişli)地区、旧市街地グランドバザール、新市街地タクシム共和国記念碑からイスティクラル通りを4km歩いてガラタ橋へ

旧市街は崖の町であり、尾根筋しか歩けないのですが、金閣湾を渡った新市街地側はイスティクラル通りを背骨として広がる住宅地であり、ここで食堂、居酒屋に入り、魚屋・八百屋も楽しめました。

先に掲げた「美味しいトルコ」の食べ物の写真は全て新市街地側です。イスタンブール街歩きを楽しむなら断然、新市街地側です。

歩いている女性はリュックを背負う旅行者です。

マッサージのオバちゃんはルーマニア人でした。トルコ人はドイツに出稼ぎ意に行くのですが、トルコは貧しい東欧人を入れています。