最も古い寺なら、法隆寺(斑鳩宮601年、再建690年)ですので、「オカシイ!」となりますが、50年前、西岡棟梁の薬師寺金堂(1976年竣工)を見に行った私は元興寺もついでに訪ねたのでした。江戸時代に奈良は元興寺の伽藍の跡地を使って興福寺の門前町となっており、その江戸の町を見たかったのでした。

五重塔は1859年に燃えるまであったので、そことここの「元興寺極楽坊」と、西の小塔院とに、片鱗が残っていただけであり、私が訪れたときは、住職の辻村さんが民間で「財団法人元興寺仏教民俗資料研究所」を起こし、古い資料をまとめつつ1965年に「収蔵庫」を作り「蘇我馬子の戦勝記念として、百済の渡来人による初の寺、飛鳥寺(飛鳥588年から718年に平城京に移転、名を変える。)から今に法灯をつなぐ、日本最古の寺」と売り出しのさなかでした。

実物はもう床が抜け、柱は虫食いだらけ、瓦もズレたままのボロボロの寺でした。 平安時代には、もう西大寺の末寺となり、弘法大師の下での真言律宗、すなわち密教系になり、さらに奈良時代の学僧・智光が描かせた阿弥陀浄土図(智光曼荼羅)があったので、平安末期の末法思想の流行や阿弥陀信仰の隆盛とともにこの曼荼羅が信仰を集めるようになり、鎌倉時代に曼荼羅を祀る堂は「極楽坊」と呼ばれて、元興寺本体とは別の名で、浄土信仰にささえられて生き残ってきたのでした。

平成10年(1998年)に、「古都奈良の文化財」として、世界遺産となり、寺の名前も「極楽坊」から「元興寺」と旧名に戻し、今回2018年、久しぶりに訪ねたら大変綺麗に整備されていました。 しかし、私には学生時代の廃寺のさまのほうが、1500年の歴史を思い起こすに良かったと思うのでした。今の写真に思い出を重ねて書きます。

元興寺の遺跡

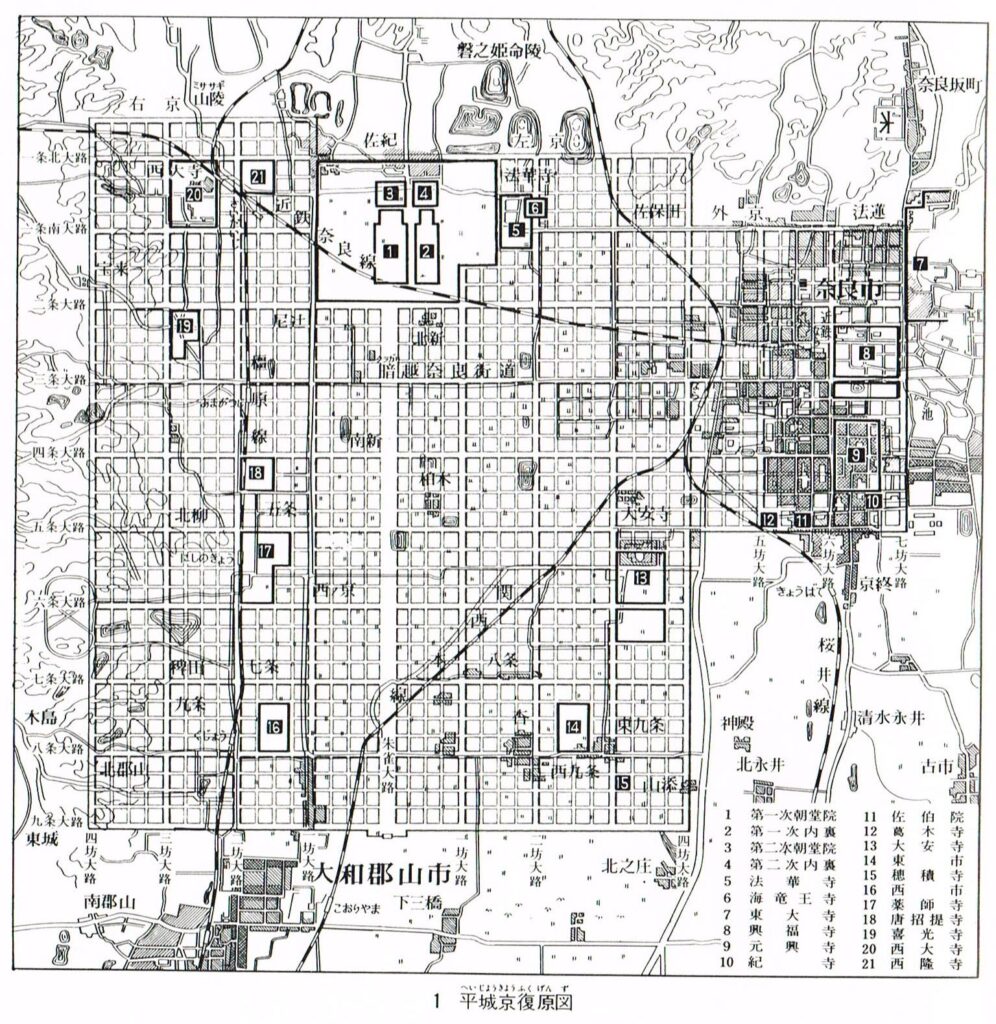

平城京の町割りと、今の地図を重ねたものです。元興寺は、東西3町(330m)南北4町(440m)の規模で、藤原の氏寺、興福寺と谷間(猿沢の池)を隔てた台地に築かれました。

ついでに、東大寺、平城宮、薬師寺、唐招提寺の位置を確認ください。薬師寺は天武天皇が持統天皇の病気回復を祈って藤原京に作ったものでしたが、今回の東塔の解体修理で、移築はされていないことが判明しました。元興寺の瓦は、原始的な行基葺きなので藤原京から持ってきたとの伝承があります。

南の大安寺は、飛鳥の百済寺→藤原京の大官大寺→平城京の大安寺と名を変えています。

仏教が国策「政治の根幹」であり、坊主は公務員であった時代ですので、寺は、建設資金はともかく、名目はすべて官立なのでした。旧来からの豪族によって守られてきた神がこれではじり貧だから、「仏になりたい。」と、言い出します。これを私は「神を神仏習合に探す。pdf」にまとめました。法相宗の学問寺・元興寺が阿弥陀信仰に変わって寺を存続させることなど、宗教史の中ではごくごく普通の事でした。「信心」は、聖書のように膨大な文字に落としても、確固たるものにはなりえません。

赤い線が、今も残る道路です。

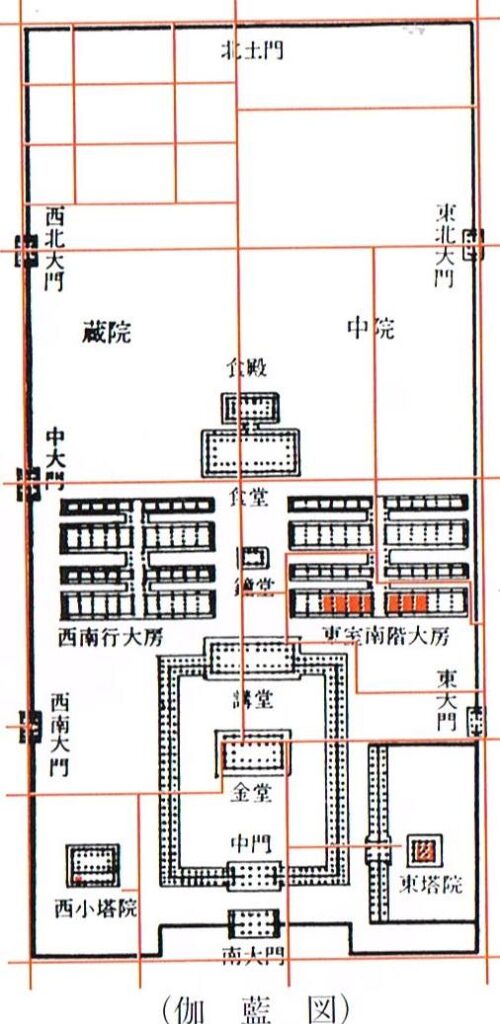

赤く塗られた僧房が、改築されて今に残る「元興寺」です。

元興寺は室町(1451年)に、東の五重塔を残し、金堂他すべてを焼き、焼け残った奈良時代の僧房を改築した「極楽院」が今に続き、その焼け跡に、興福寺の門前町が起きたのでした。

桓武天皇が奈良を捨てたときは「南都六宗」と言われ、「三論宗と法相宗」の道場であっったことを知るに、50年前の私はここを訪ねて、 古代日本において、神の末裔である天皇が新文化を中国から取り入れた事、それからの日本仏教の変容、それらの遺構としてつぎはぎだらけながらも残されてきた日本古建築の発展をボロ寺に見いだして、「すごいなぁ、日本は。」でした。

東大寺、唐招提寺、新薬師寺と奈良の古建築をめぐるには、鎌倉時代、江戸時代に建て替えられた、もしくは大改造があった事を学んでからでないと、大間違いをしてしまいます。

金堂の礎石が江戸時代の門前町「奈良町」に残っています。応仁の乱によって元興寺は完璧に消えます。

古代の僧房を現代に残された僧院に探す。

これは、あと、唐招提寺にしかない、奈良時代の建築を感じるポイントです。右の墓石が近代のさびれたお寺を感じさせて、それもまた良いです。なにが、奈良か?は、古材が持つ重さと、面構えです。

瓦の右側が、「行基葺き」と呼ばれる、テーパの取られた本瓦葺きです。スペイン瓦と同じ形です。瓦はそった平瓦を交互にふいたものでしたが、百済から来た職人は、日本の瓦を最初から本瓦葺きでふいたようです。

行基葺きは、相じゃくって一本の線に見せる丸瓦より古式だと思われます。あと、残っているのは法隆寺の玉虫の厨子だけですので、たぶんそうなのでしょう。

飛鳥寺(588年)の遺跡からも瓦は出土していて、これが日本で初めての瓦ぶきの本格寺院とされており、飛鳥寺(法興寺)が平城京に移され、名前が元興寺となったことからも、この瓦も6世紀のものか?と、学生の時は思ったのですが、僧房という粗末な建物ゆえの行基葺きだったのかもしれません。

瓦でなく、天井裏の古材、大升の展示が現地に展示されており、589年に伐採された木だとあります。718年に平城宮に移ってきたのですが、東大寺など、5年ほど聖武天皇は平城京をはなれてフラフラ(恭仁、紫香楽、難波と遷都)していたので、745年以降の作事となっています。よって、その頃に、150年前に作られた桝を再利用したのだと思われます。

丸柱が、柱で、角柱は間柱です。太いことで、地震にも大風にも耐えたのですが、火事には燃えます。これが、日本の文化なのです。しかし、もう燃やしてはイケマセン。

丸柱には、頭貫が貫通していて、間柱は梁を載せ、貫は梁を貫通しているようです。妻側に梁が2段見えます。二重紅梁と言います。

梁がそのまま、肘木となり大桝をのせ、軒桁を受けています。おそらく紅梁の大材を切り出して肘木に似せたのでしょう。大変荒っぽい、鎌倉時代の改変でしょう。

地貫の上に、扉の軸が埋め込まれていて、貫はまたぐものでした。横の連子窓も鎌倉のものでしょう。この辺りは傷むところです。

内法も貫であり、柱が太い奈良時代ならではの構造です。これが、平安になり、和様となると、細い柱を両側から挟み込む「長押」となります。

大仏殿の大仏様式は、宋の時代にまた、重源によって、大建築を作るために新たに輸入された貫構造ですが、その分、柱に大材がいりますので、すたれました。城になると、カスガイで、柱と梁をつなぐなど、もっと安っぽくなり、今の木造建築は、金具でつなげたなんとも情けない姿となっています。鉄骨で作った方が良いと思うのですが、細い木材(厚み105mm)のほうが、安いのですよね。

虫食い、腐りを埋め、つないでいます。

唐招提寺の丸柱も、丁寧に仕上げられていますが、同じような状態です。とくと撫でてて、古代に思いをはせてくださいませ。

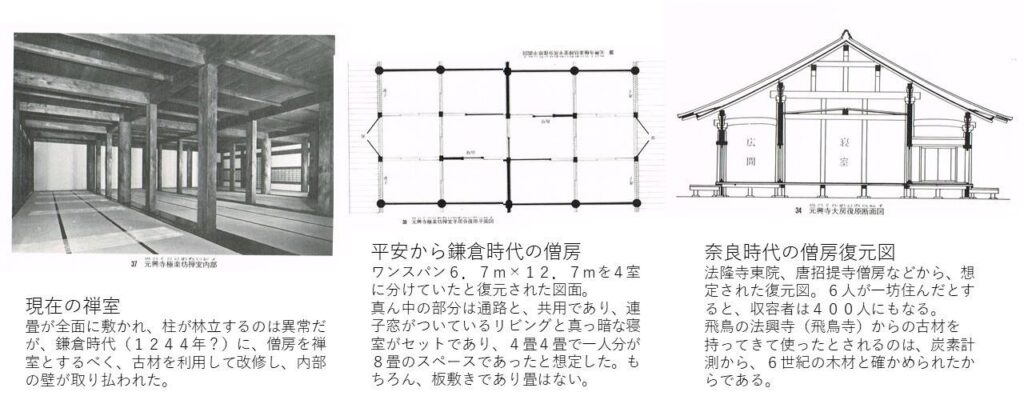

法隆寺には東室(僧房)、食堂(政所)、細殿、東院伝法堂(住宅)、綱封蔵(倉)が残っていますが、食堂は平安時代から食堂として使われたのであり、飛鳥時代の素朴な建築架構を表しています。用途は何でも、建築架構は同じです。僧房では、個室にするための板壁がありました。古材の切り欠き、穴、釘あとを丹念に追って、古代の姿を復元しています。

唐招提寺金堂、タイの寺院も同じ建築架構です。母屋(寺では身舎)と庇が段をつくり、そこにナナメ材をかけて、勾配屋根をつくりました。

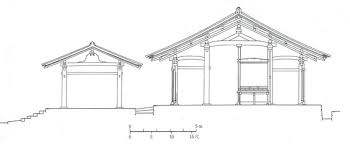

極楽坊。鎌倉時代に僧房の古材を使い本堂の形にしました。

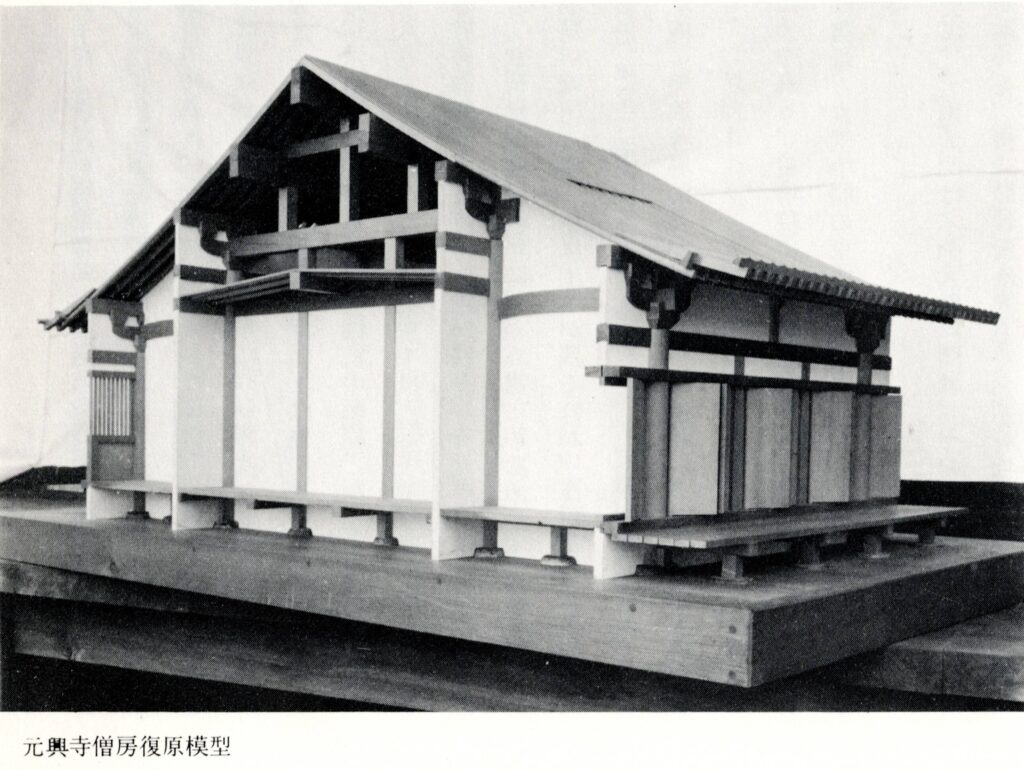

まずは、僧房を復元します。奈良時代は、法隆寺食堂の架構でしたが、母屋の真ん中に柱を建てました。次に、柱を残して板壁を外しました。飛鳥寺からもちこんだ6世紀の古材であると炭素計測から言われています。平城宮遺跡から、天皇は聖武天皇までは飛鳥以来の掘立柱の板葺きの建築に住んでいたのだと思っています。一方、坊主はごろ寝でも巨木の架構に瓦屋根の建築に住んでいたのですから、「寺」が「宮」に勝っていた事がわかります。

仏の空間でなく、人の空間であるのが、なんとも楽しいです。当時のほとんどの人々は、掘っ建て小屋の、土間に寝ていたので、床の上に寝るなぞ、エリートでした。掘っ建て小屋は、宮中にもありました。平城京の復元町屋が書かれた絵が、歴史ブームとかでTVに出てきますが、ホントかな?と、私は竪穴式住居ではなかったかと思うのですが、まぁ、誰も言えません。庶民の家は。

軒周りは二手先としていて、蟇股も品よく和様で、二軒の垂木を支えています。

けっして、豪華ではないですが、すがすがしいさを感じるのは、江戸のゴテゴテを見慣れているからでしょうね。鎌倉の建築も奈良に来ないと、全国には少ないです

中央の祭壇が、断面図で示した丸柱に囲まれた一坊となります。周りは丸柱だけにして、間柱の各柱は抜かれています。修行僧の寝室に、曼荼羅が間借りしている感じで、笑えますね。

丸柱の貫の上、内法長押で補強しています。板の間に突き出た柱を、畳をひく必要上、四角く台座のように板で囲んでいるのが、ほほえましい。

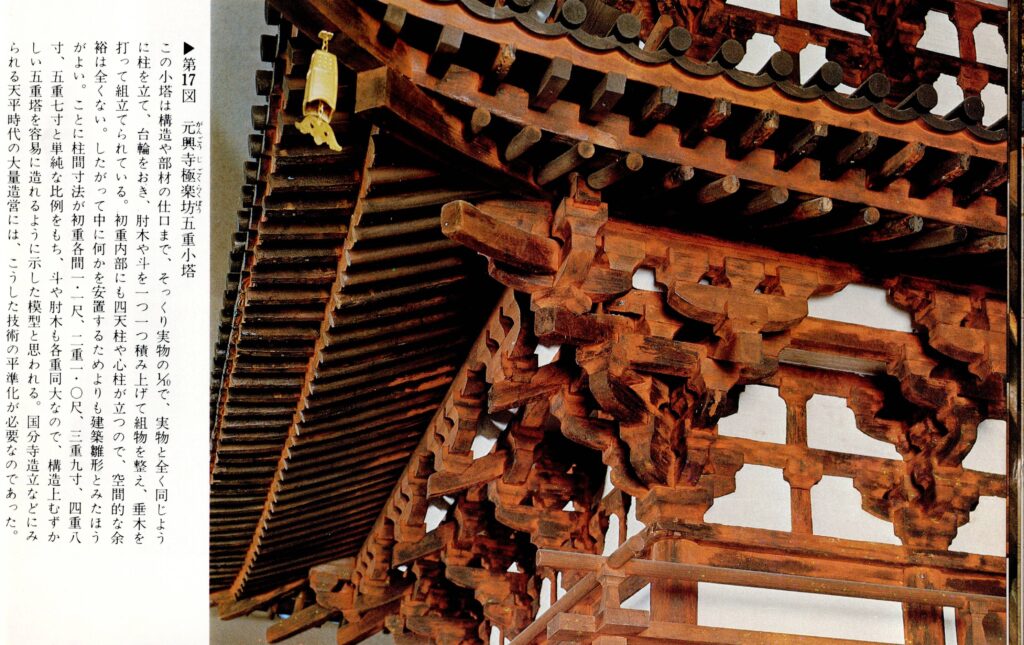

五重小塔

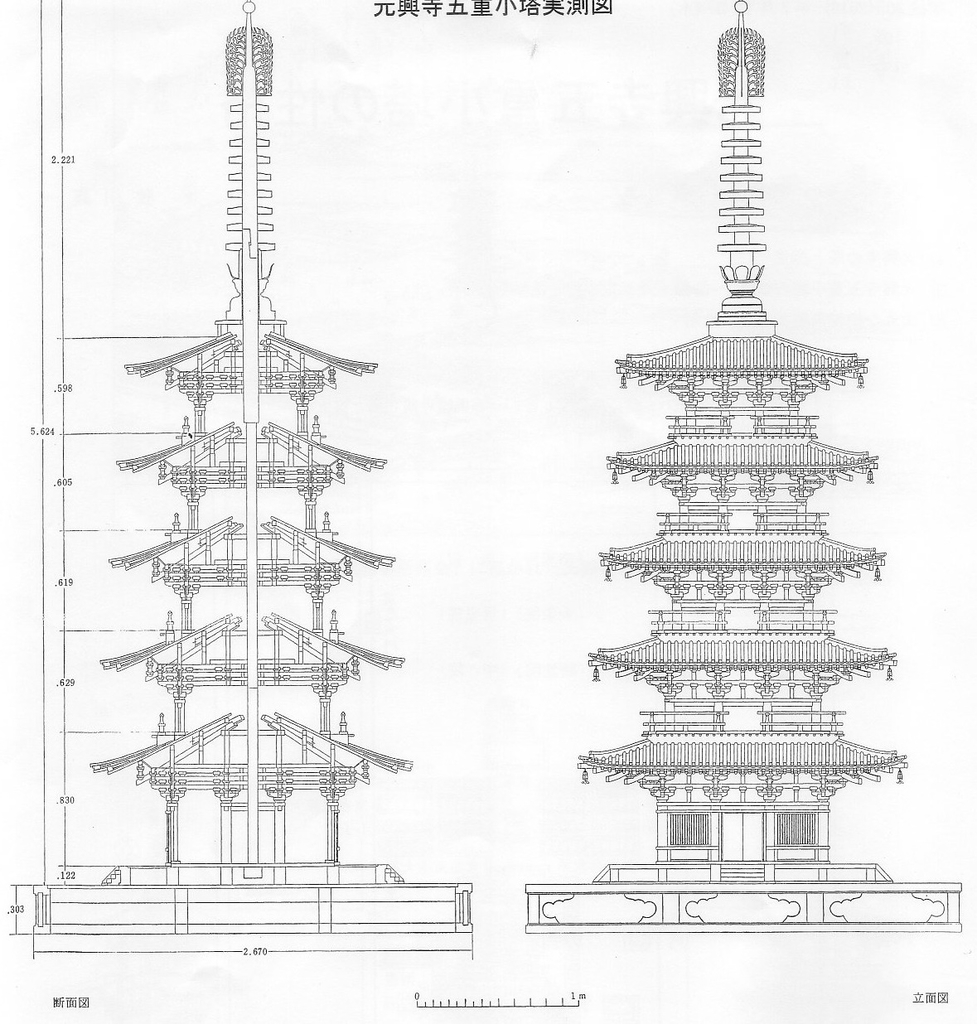

五重小塔の平面は方三間で初重柱間が1.1尺等間となり、上重の逓減は各柱間1寸ずつで、二重が1尺×3間、三重が9寸×3間、四重が8寸×3間、五重が7寸×3間と明確な平面計画を持っています。各部材は柱を除き初重から五重まで規格化された一定の寸法を持ち、柱長の逓減も5分ずつと単純である。相輪が全体の5分の2と大きいことを除けば標準型と言えます。

「小塔は部材寸法や構法がそのまま10倍すると直ちに実際の建物が作れるようになっており、しかも柱間寸法以下各部分の規格がきわめて単純で工作の簡便化に最大限の考慮が払われている」(鈴木嘉吉1928~2022)といわれても、屋根の勾配が緩くて、これでは雨漏りをしそうです。 相輪の規格外の大きさもどう考えるべきか。狭川真一氏は、相輪は鋳型に金属を流し込んで作られたことに着目する。鋳型は粘土であるが、乾燥するときに収縮する。そのため木製の原型を大きめにしたのではないかと。すると、原型の8割ほどのサイズが標準型となります。

大工が設計図代わりに「雛形」を作成したという事は江戸時代からはハッキリしていますが、奈良時代にはどうなのでしょうか。五重小塔=国分寺塔モデル説は全国レベルで先進技術を一気に伝えないといけないので説得力があります。小塔はいつからか礼拝の対象になったのでしょうが、もともと何処にあり、なぜ元興寺に伝わったのかは依然として謎です。

海龍王寺にも奈良時代前期の様式を示す五重小塔(総高4.1m)があります。箱を五段に積み上げて組物を張り付け、内部は省略されている。初重は扉や壁がない空間となり、法華経が納まる。塔は最初から礼拝の対象であり、塔が安置された西金堂の本尊でした。