海野さんの「復元」の守備範囲は「古建築」ではなく、「古代建築」です。彼の「復元学」を批判します。

建築史学で「古建築」というと、半世紀前は江戸初期まででしたが、今は江戸末まで含みます。「城の復元」「木割書」まで入れてしまっては、彼のこの平屋建ての論は成り立ちません。

私は、2020年6月25日、26日と一泊で、飛鳥・山田寺跡、西の京・薬師寺。平城京テーマパークを見て回ってからの後追い読書でしたが、法隆寺、元興寺、唐招提寺、東大寺、興福寺、新薬師寺、などの「古代建築を鑑賞」する旅をされる方には、是非ともこの本を先に読んでおかれることをお勧めします。

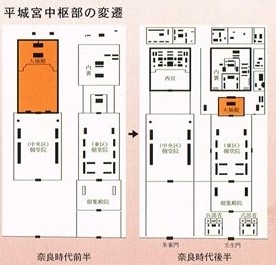

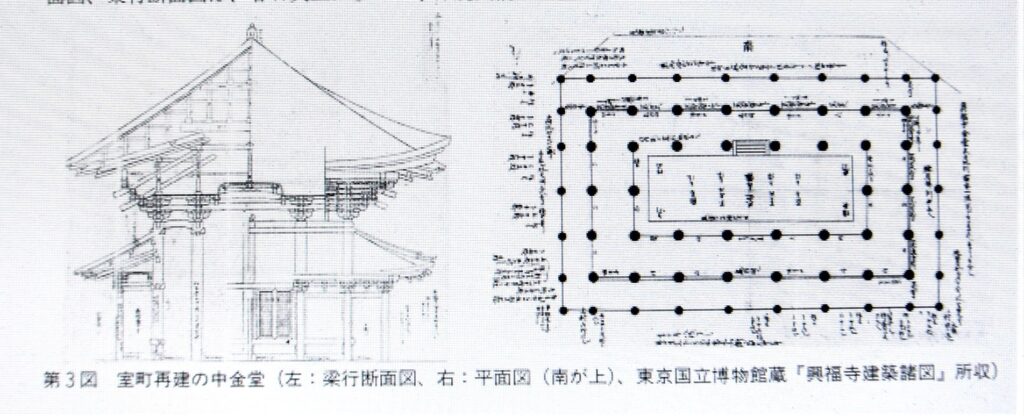

平城宮の「復元」において、屋根を興福寺中金堂のような寄棟でなく、法隆寺講堂のような入母屋にしていますが、その根拠は、平城宮 400年後の中世に、後白河天皇(1127~1192)が、書かせた「年中行事絵巻」「伴大納言絵巻」に大極殿の部分が書かれており、それが入母屋だからというものです。

「中国から輸入された時、入母屋より寄棟が格上だった。」と、日本建築史学の租、伊藤忠太(1867ー1954)先生がおっしゃった事もありますが、私は、キャッチ写真を見比べるて、寄棟の堂々たる構えに裳階が回っている興福寺中金堂の方が法隆寺金堂を拡大した大極殿より安定して見え、大極殿にふさわしいと思います。

12世紀の当麻寺曼荼羅堂、鶴林寺には、彼の「復元学」は適用できませんし、ましてや日本の木造高層建築である天守の「復元」には程遠いものです。「年中行事絵巻」の中の内裏は400年の間に10回以上燃えており、1053年に出来た宇治の平等院のように国風化されているはずです。すくなくとも平城宮大極殿は「史実に忠実な復元」とは言えません。

穿ってみれば「天皇制」を国民にナマで知らせるのがテーマパークの目的なら、平城宮に、平安京の内裏(大極殿)でも良いのでしょう。内裏は1177年に起きた安元の大火による焼失ののち廃絶されましたが、既に11世紀から朝廷の儀式の中心は里内裏に移っていました。1895年に京都の岡崎に8分の5に縮小し再建された大極殿(平安神宮拝殿)は、伊藤忠太の設計によるものであり、御所(内裏)と同じ単層です。

海野さんは、奈良文化財研究所が「古代建築を復元する」40年の過程を、惑溺感をもって書いています。私は、眉間にしわを寄せつつ、平城宮の大極殿と朱雀門、飛鳥・山田寺回廊の「復元」を、本から抽出してみます。

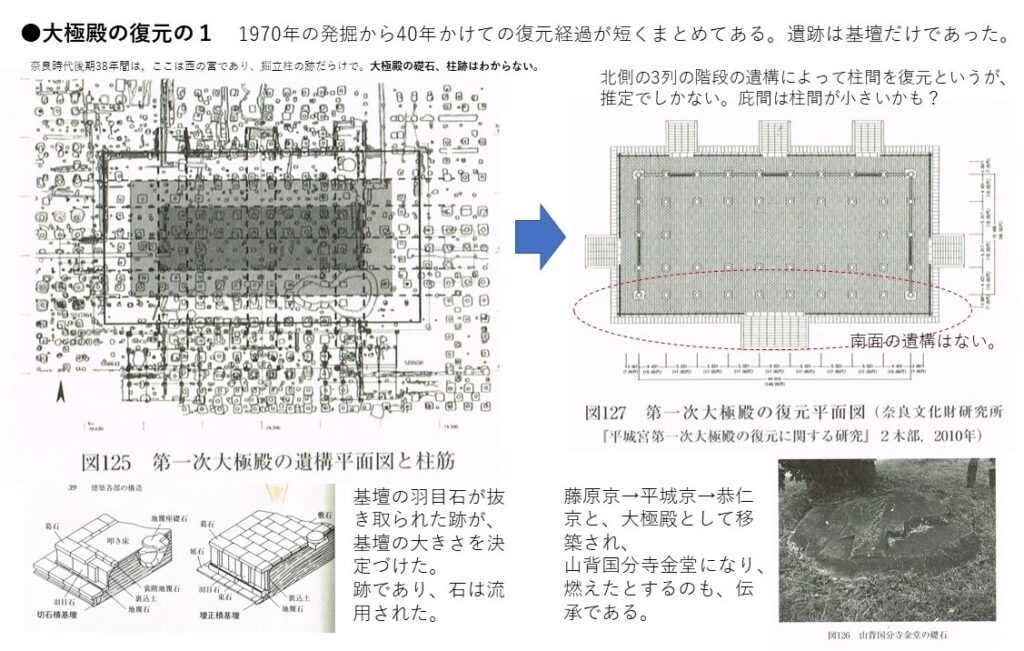

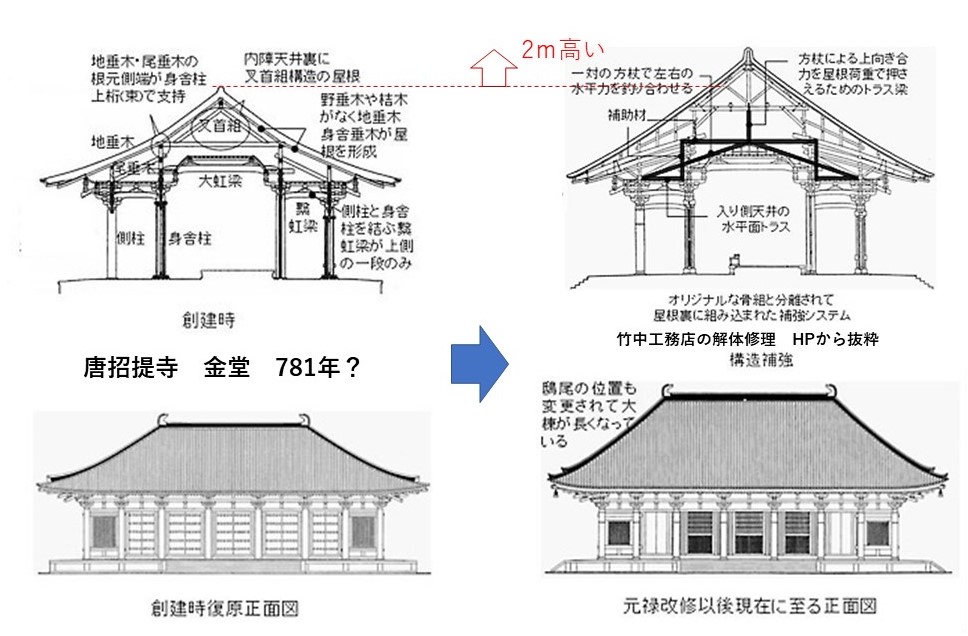

現地の遺構が少なくても、古代建築の木軸構造は太い柱を矩(90度)でつなぐ素朴なものであり、遺構を完尺(高麗尺と唐尺)で割り込めば、このように1階平面の形は遺跡「基壇」から復元できましょう。しかし、その上部構造となると、参考となるのは法隆寺680年頃?と唐招提寺780年頃?しかありません。

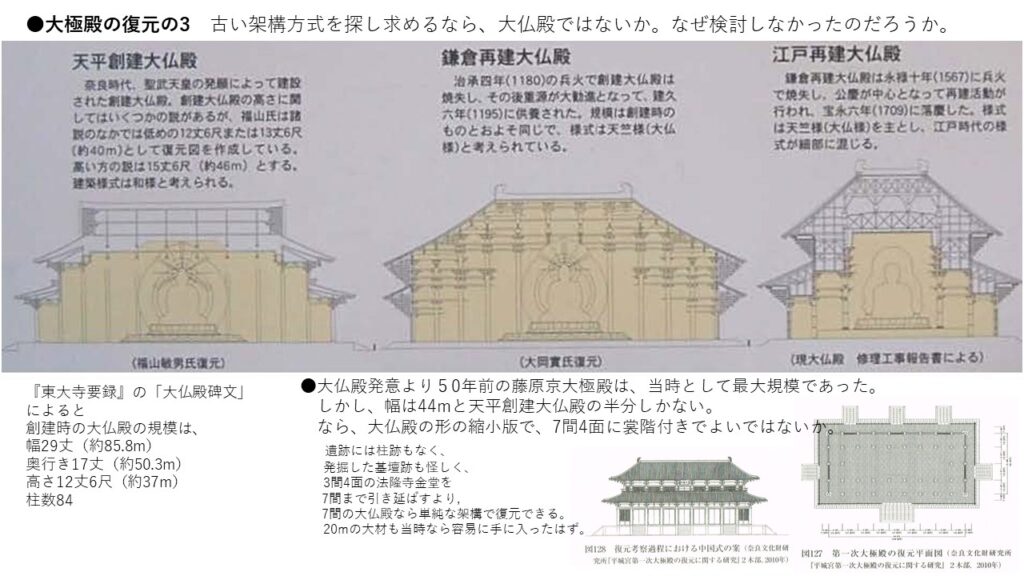

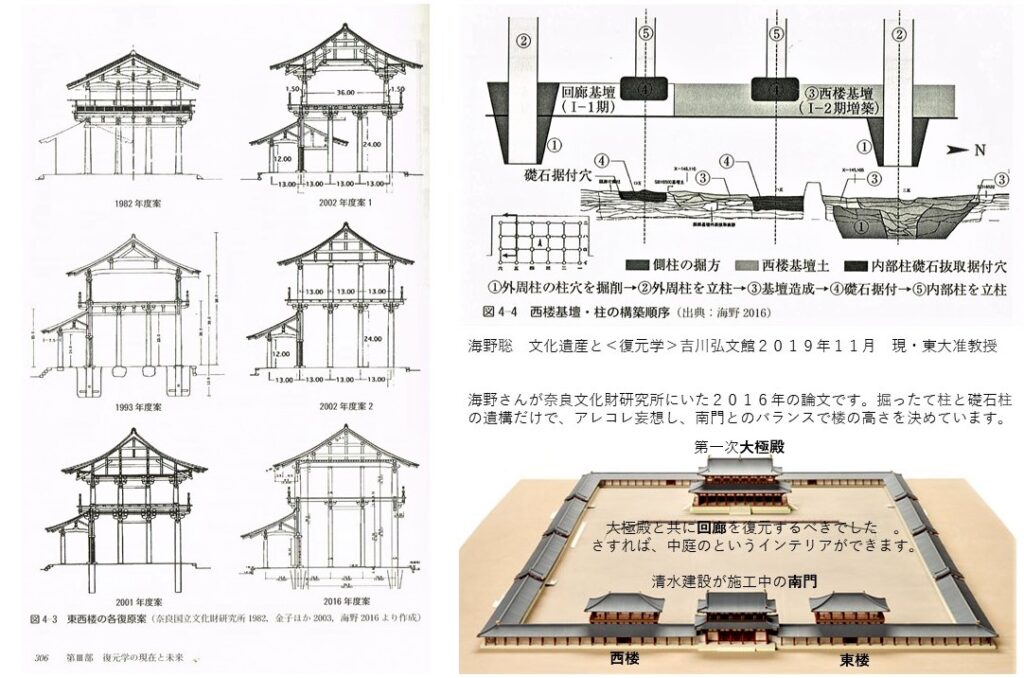

朱雀門、大極殿の重層についてだけで、これだけの検討案をならべているのですが、平屋に裳階付きの東大寺大仏殿は検討対象に入っていません。 推定の上に推定を重ねることが海野さんの楽しい「復元学」であることに私は共感しましたが、その成果を「復元」として史跡の上に建ててよいとする国立奈良文化財研究所の基本姿勢は、現地における「復元」過程の解説の内容からして問題だと思いました。遺跡の上の復元は史実を間違えて教えることになります。私は、模型で、複数案を示すのが「復元学」だと考えます。

城の「復元」では、このように史資料の無い状態では「復元」とは言いません。私は、FBの私のアルバム(7月2日)において「大和郡山城」の整備の実例を掲げ、天守「復元」の私の推定を示しました。比べてみてください。5層7階の天守は、平屋建ての古代建築のように「復元」できない事がわかりましょう。

奈良文化財研究所の復元行為は「平城宮の史跡の上に何が何でも実物大レプリカを作るのだ」という命題があってこそ、成り立っています。レプリカ建設にいたるまでには様々な案があったのですが、作るのは1つという縛りから、復元的研究の成果の中から1つを選び、レプリカとして史跡の上に作ってしまうというのを「復元学」というなら、それは科学ではありません。

「復元的研究」の過程の積み重ねは科学ですが、後世の新たな発見によって覆されることもあります。現在の成果の1つを史跡の上に建ててしまうと、一般の人に日本文化を間違えて知らしめることになります。私の平城宮レプリカへの感想は「もっと、中国直輸入の姿だったのでないか。」でした。

140ページに海野さんは「復元には史跡を視覚化するという目的があり、これ自体を否定も肯定もするものでない。」と書いていますが「建てることが復元の主目的」とする「復元学」ではあってはならないです。私の学生時代、半世紀前の建築史学では「復元的研究」「一考察」とへりくだった表現をしていました。彼の「復元学」の高らかな表明に老人である私は大変困惑しています。

2ページに海野さんが書く「本書であつかう復元、すなわち過去の存在した建物の形状の探求は、建築史学の本質そのものであり、建築史学の発展と復元には切っても切れない歴史がある。」は抵抗がないまま読み進めました。 それは、恩師・内藤昌が、天守の嚆矢「安土城」が江戸中期の大工の指図にあるとして、「復元 安土城」の研究をすすめ、姿かたちに表したことが、木造の高層建築・天守が近世都市の形成に必要であったことを示し、従来の「守りの城郭、天守はその中心施設」を変えたからです。

しかし、140ページと合わせて2ページを読み返すと、私は「建築史学は歴史を背負って今に残る建築(文化財)を研究し、歴史の舞台とその文化をときほぐす、過去から未来へつなぐ歴史学の中の一つの分野としてある。」ものであり、その中には「歴史の舞台から消えたものの<復元的研究>も必要だ。」ぐらいが適当だと考えます。

テーマパークのシンデレラ城のように、建築史学でもって史跡の上にレプリカをドンドン作るものではありません。

文化庁は史跡の上のレプリカ建設を「往時の姿の体験ができる。」「史跡の価値を知らせる要素。」と認め、草っぱらを平城宮テーマパークに変えたのですが、太秦の江戸村でチャンバラを楽しむように、奈良時代の往時の体験はできません。博物館内での解説がながながと必要です。

復元は「考古学者の生きがい」実現にはなりましょうが、博物館での実物展示と解説なくして「史跡の価値を知らせる」ことはできません。 第一次大極殿は、たかが30年で消えてしまい、その後1200年間は田んぼの下であったので、「復元」も正当化できましょう。

しかし、城跡となると現代都市の中で今も生きています。そこに「往時の姿を体感できる」400年前のレプリカを作れば、その後の400年の歴史が忘れ去られてしまいます。「復元」の基本は、博物館の中で、例えば100年ごとの都市の変容が見えるように、模型とか3次元映像でとどめおくべきものだと思います。

※追記

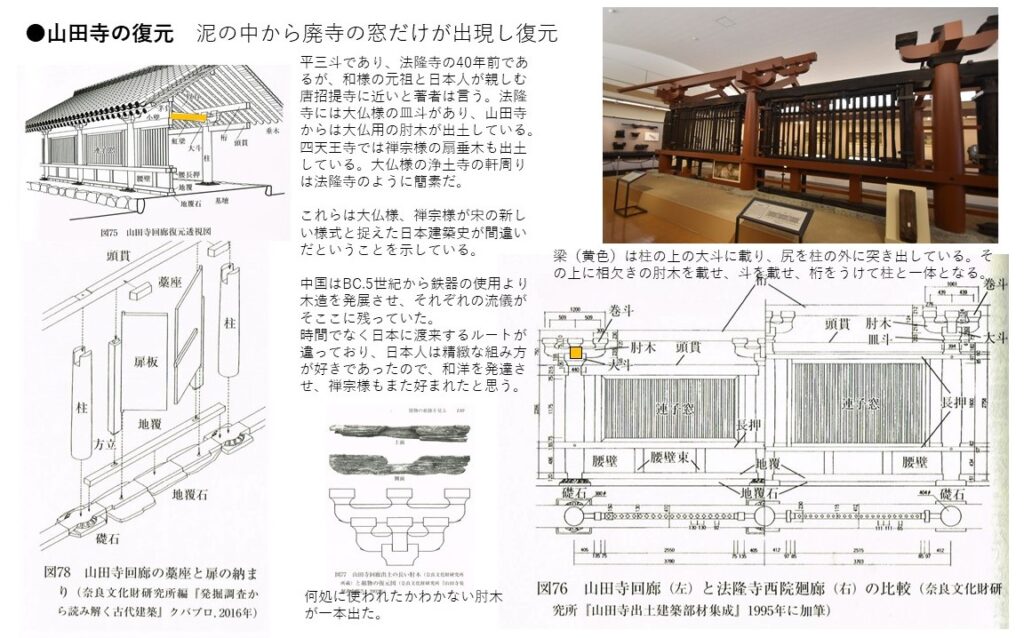

山田寺は法隆寺より30年古く、この復元は、「古代建築」への私の考え「法隆寺は薬師寺東塔より古い様式ではなく、二斗を雲形肘木に変えて別系統で進化したものであり、大仏様として宋代まで残っていた。法隆寺は薬師寺、唐招提寺とは別系統のものであり渡来した工人のスクールの差が同時代に出たのである。たった100年の間で、法隆寺→薬師寺→唐招提寺と進化できるものでない。唐の長安には、何れの様式の建物も建っていたのであろう。」を補完するものでした。

眉間にしわを寄せつつ、平城宮の大極殿と朱雀門、飛鳥・山田寺回廊の「復元」を、本から抽出してみます。

平城宮大極殿の復元

表紙は2010年竣工の平城宮の大極殿です。国立奈良文化財研究所の表紙でもある建物です。

これが文化庁の「史跡の上に建てて良い建造物」の規定「Ⅰ:復元」を引っ張ってきました。東大建築史学教授である海野さんは、文化庁と同体です。

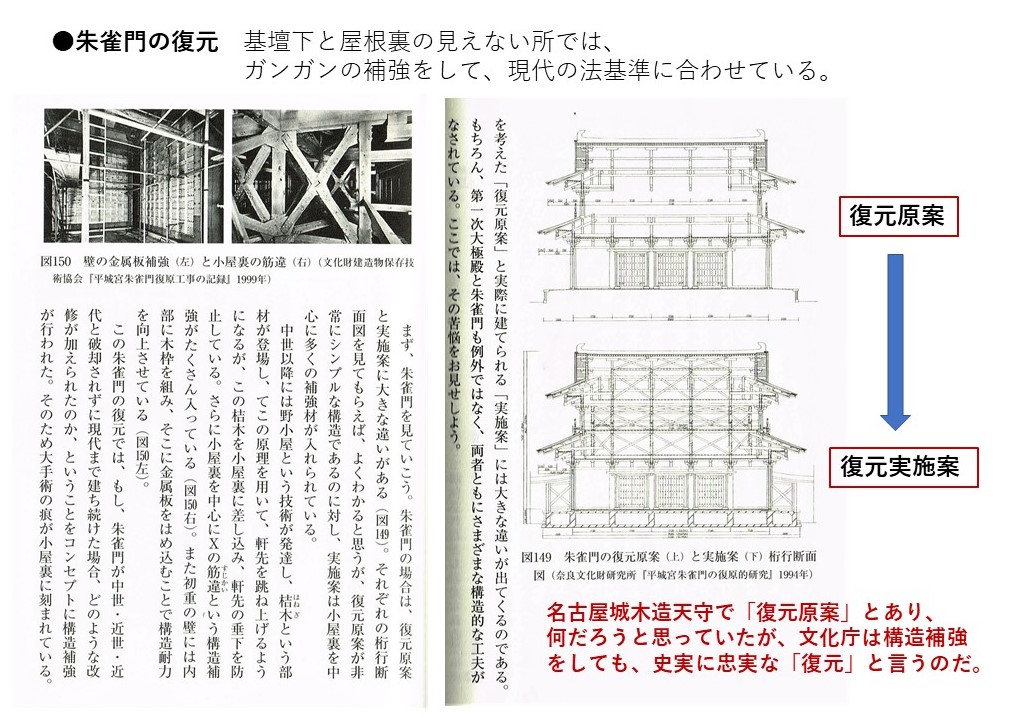

名古屋城の木造天守復元で、竹中工務店が「復元原案」と呼ぶのがわからなかったのですが、ここでわかりました。古代の建物を推定し描いたものが「原案」であり、その後に、現代の法に照らして、構造補強を目に見えないところに施して「実施案」とするのでした。

海野さん、文化庁は「史跡の上の復元建築は、現代建築である。史実としてあったものでなく、現代技術で現代の安全基準を満たしていなければならず、史実に忠実に復元した「原案」をまず作り、その「原案」対して、その為の技術を付加して「実施案」とする。」としています。

基壇の中には免振装置をいれ、正面の吹き放ちには、大きなガラスを入れています。免振装置は書かれており理解できますが、何のために吹き放ちとしたのか、そして何のためにガラスをいれたのかの説明は、この本には書かれていませんでした。

現地の案内にもありません。これは「復元学」が、「レプリカを建てるゾ!」をア・プリオリとしている査証です。「学」という呼称には値しません。<建都1300年、塀に書かれた案内>にも「実施案」の解説はありません。

「天皇制、国威発揚」であり、「観光業推進、テーマパーク」である事が、2010年に100億円で行われた平城遷都1300年祭の記念事業なのでした。

柱の遺構はあったもの、と私は思い込んでいたのですが、なんと、基壇の遺構からだけで、あの立派な大極殿レプリカが出来たとは驚きでした。多くの仮定がない事には、この復元された形には至りません。

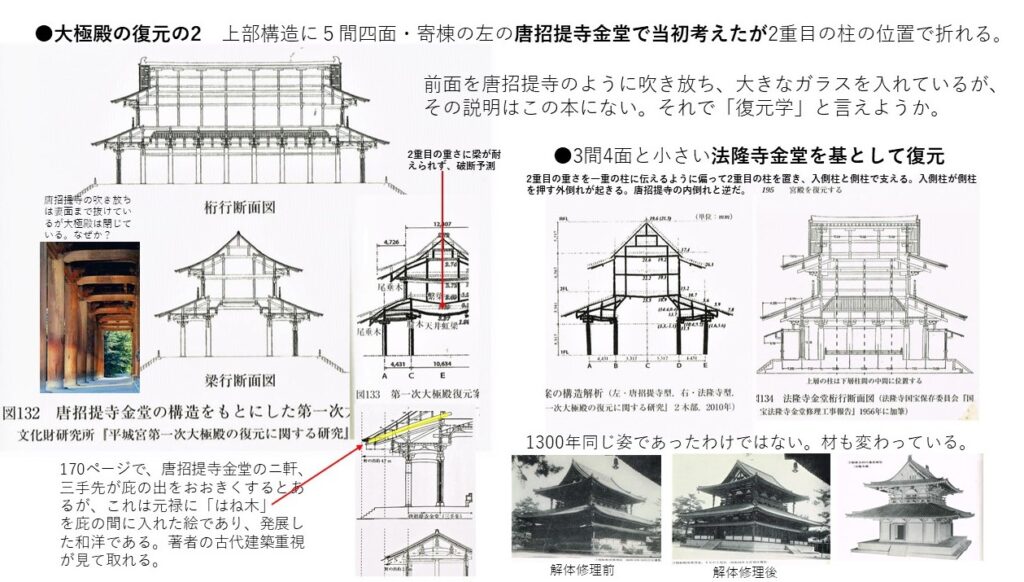

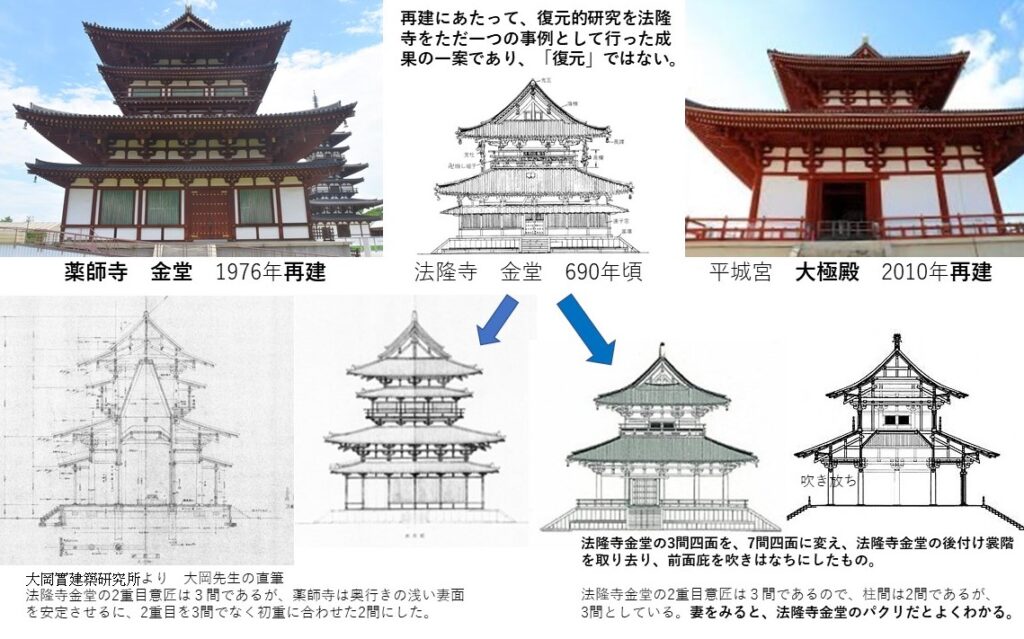

最初は、日本建築の祖として親しまれている唐招提寺金堂の平屋に、2重目を足した案を作成したのですが、限界耐力法かなにかで検証したら、梁が折れてしまうとなり、重層の法隆寺は3間と小さいのですが、5間4面まで引き延ばして復元したとあります。正面の吹き放ち(ガラス入り)は唐招提寺の真似でしょう。法隆寺金堂、薬師寺金堂も吹き放ちではありません。妻面を壁にして正面だけ吹き放つなど、なんの根拠もありません。

高欄には法隆寺の人型を使うも、雲肘木を嫌い薬師寺の組み物を採用し、当初復元案の図128と違い、2重目の組み物は一重の柱通りを無視して増やしています。これらの解説は本にはありません。復元設計をした人の思いのままです。

雲肘木は、稚拙な組み物であり、その後の和様の発達をみるとその直接の租である唐招提寺の細部意匠を使いたかったのですが、唐招提寺の架構では2層はもたなく、復元は法隆寺の拡大版としたので、人型の高爛を採用し、白鳳期の薬師寺の組物としたのでしょう。

建築学会ではこの復元に反対でした。関野貞が田圃の中にある小高い芝地が第二次大極殿の基壇である事を1907年(明治40年)に発表して以来、大内裏の土地収用が進められたのですが、聖武天皇の往時の姿である第二次大極殿ではなく、レプリカ朱雀門から軸線を通す第一次の復元こそ、国民に天皇親政の威厳を示されるとされたのでした。しかし、第一次大極殿の遺跡は第二次の西宮で荒らされており柱の跡も見つかりません。基壇だけからの強引な復元です。

大極殿正面のガラス張りの吹き放ちなど、もう笑うしかありませんが、これこそ考古学の妄想と管理しなくてはならない現代建築の融合です。

2階建てに見えますが、重層の平屋建てです。薬師寺の裳階のように庇が回っているのです。初重の間口9間×奥行き4間の規模は遺跡からそうでしょうが、間口7間×2間の身舎(もや)を2重天辺まで伸ばしてその柱の周りに庇を回す単純な構造ではなく、長さ5mの初重の柱の上に、二重目の柱2.4mを載せ、二重の外観は間口8間×3間と構造体とは別に調整して見せています。堂々と見せるために、法隆寺金堂(690年頃)の架構を持ち込んだのですが、一方、外部デザインを決める組み物は法隆寺の雲形を嫌って薬師寺東塔を真似ています。

大きな建物を作るなら、大仏殿が単純な架構であり、寄棟の裳階付きとしての復元案もあると私は思いますが、その検討を奈良文化財研究所が行ったのかどうか、わかりません。

文化庁は「史跡の上に建ててよい建造物」基準に「Ⅱ:復元的整備」もあげています。史資料がないなら、その復元において、そのことを明示すべきである。としていますが、平城宮テーマパークにその解説はありません。

キャッチの写真では、興福寺中金堂の復元写真を採用しましたが、現代に残る江戸期の大仏殿ではなく、天平期の大仏殿と同様に単層の復元案、5間4面裳階付きを寄棟屋根で復元する案があってしかるべきだと考えます。朱雀門と同様な2層だと思い込み、唐招提寺を2層にしてダメとなり、法隆寺金堂にしたのですが、遺跡からは単層か2層かはわかりません。

平城宮朱雀門

朱雀門は、免振装置を基壇に入れていないので、小屋裏には、ガンガンの補強を入れています。人は下を通るだけですので、良いとしています。また、火事に燃えましょうが、平屋建てなので人の命には問題ありません。

柱の跡からだけで、30年かけどのように復元を考えてきたかを海野さんが南門横の楼で示しています。間違っていると指摘する資料が私にあるはずはないですが、「復元的研究」の一つの成果であって、「復元」と言ってはいけないと思います。

考古学は関野貞の登呂遺跡復元以来、柱の穴だけで復元をしてしまいますが、根拠がない「復元」は、後の発見・研究により否定されるので模型にとどめおくべきだ。というのが建築学会の考えです。

山田寺回廊の復元。中世に「宋様式」として「大仏様」「禅宗様」が入ってきたと建築史学で習うが、それは間違いであり、古代からあった様式でした。

中世に「宋様式」として「大仏様」「禅宗様」が入ってきたと建築史学では習いますが、法隆寺より古い山田寺では唐招提寺のような平三斗があり、大仏様の肘木があります。法隆寺には大仏様の皿斗があります。また、四天王寺では禅宗様の扇垂木が発掘されています。「宋様式」は古代「戦国時代」から「唐」にかけて発達した木造技術が、後進国の宋に残っていたものであり、鎌倉人がそれまで発展させてきた「和様」に対して、<新しい様式>と命名したのですが、古代からあった様式であったのでした。日本では絶えてしまい、忘れていたので<新しい様式>となったのでした。

この山田寺での復元は、「古代建築」への私の考え「法隆寺は薬師寺東塔より古い様式ではなく、二斗を雲形肘木に変えて別系統で進化したものであり、大仏様として宋代まで残っていた。法隆寺は薬師寺、唐招提寺とは別系統のものであり渡来した工人のスクールの差が同時代に出たのである。たった100年の間で、法隆寺→薬師寺→唐招提寺と進化できるものでない。唐の長安には、何れの様式の建物も建っていたのであろう。」を補完するものでした。

値段が1800円であることと、この参考文献を見るに、「古代建築の復元」の楽しさを伝えたい本なのでしょう。しかし、古代建築は今の木造建築と違い、石造のように大材を組み上げたものだという事が読者にうまく伝わっているのでしょうか。私は一応プロですのでわかりますが。

「復元」において、シャーロックホームズのような推理の楽しさを読者に与えるには、ちょっと辛いように読みました。

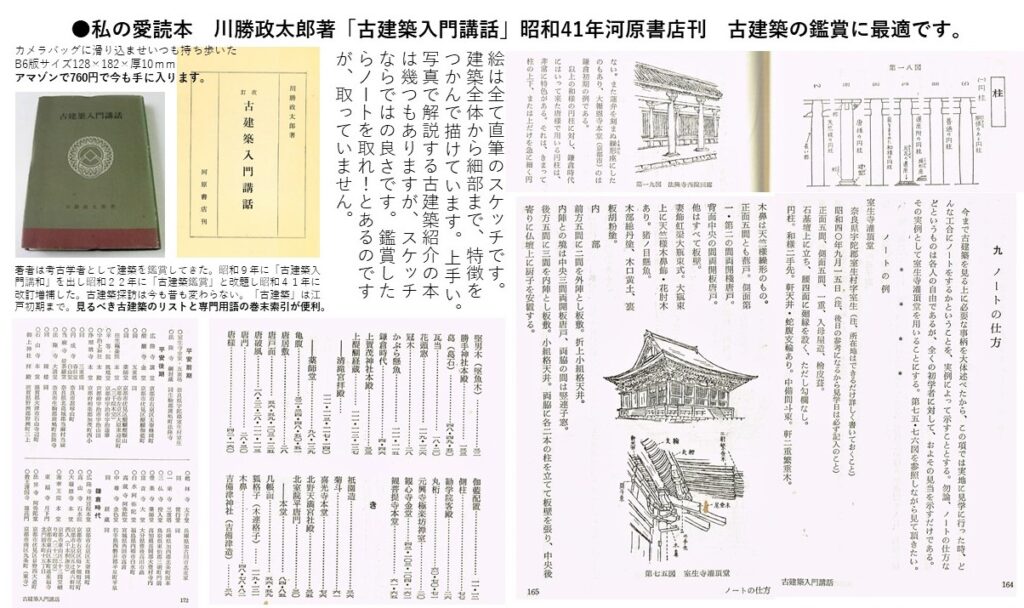

私の古建築に関する愛読本

川勝政太郎著「古建築入門講話」昭和41年河原書店刊 760円

まずは、760円のこの本を手に、「古建築の鑑賞」を楽しんでください。川勝さんの直筆スケッチが親しみをよびます。写真ですと、このように様式を特記し、細部をクローズアップすることができません。重要文化財には新しものが指定されていますが、「古建築」であるならば、この本の範囲です。

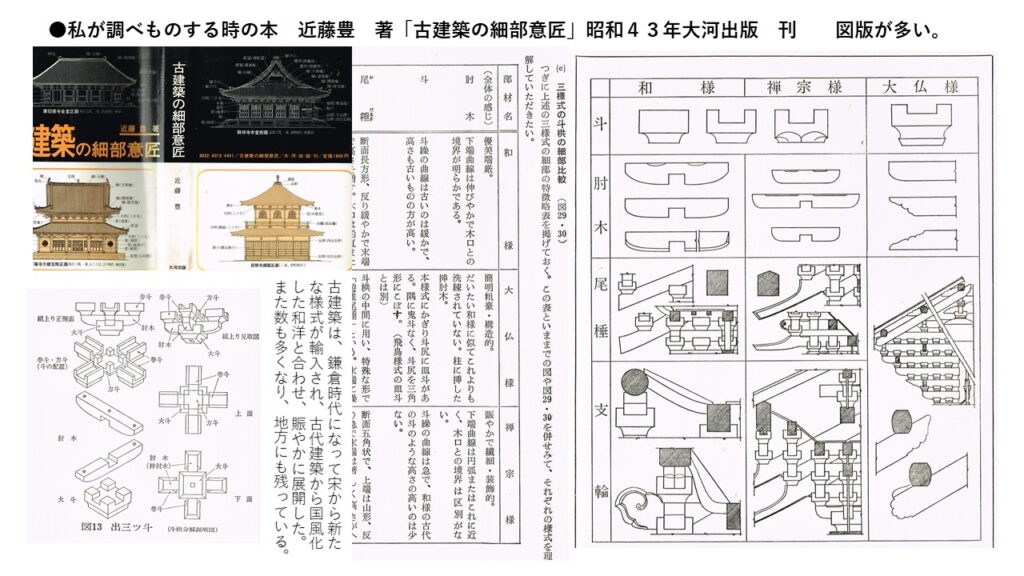

私が古建築の物調べをするときに使う本「古建築の細部意匠」

今も3000円でアマゾンで中古が買えます。しかし、本自身も内容も重いです。

木を組み上げて、柱に梁と桁を載せるのが、構造物としての「斗供」であり、同時にこれが「外観の要」ともなっています。古建築鑑賞には、ここにあげた事だけでまずは良いかと。

古代建築が国風化し、和様となっていきます。11世紀以降です。鎌倉時代になると、禅宗寺院が直輸入され、大仏殿再建の為に大仏様が使われました。

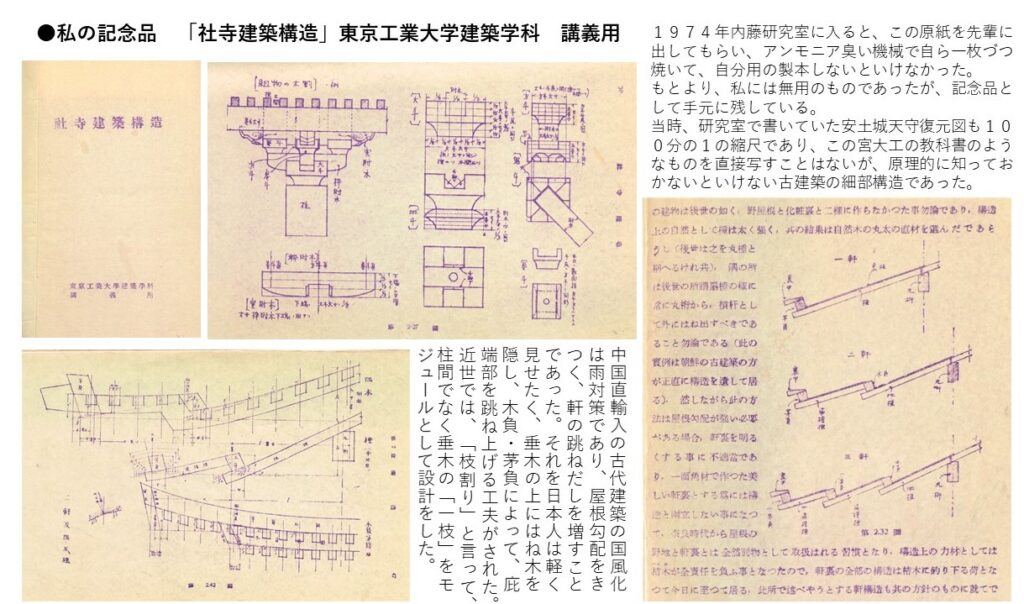

「社寺建築構造」木割書からの抜粋 東工大の講義用小冊子

これは、大工が社寺を設計の為に必要な「木割書」というもので、こういうものを大工さんは学んでおり、実地に作っているのだ。とここではお知らせするぐらいの提示です。大工さんでも「宮大工」と言われている方です