「10万円で行けるよ。」「優しく可愛い女性ばかりだよ。」「飯は安く美味い。」「マッサージは毎日だよ。」「行くなら乾季、12月だな。」と、30年仕事でバンコクを訪れる同僚から言われ続けていたのですが、出張は設計部員がいる上海とシンガポールだけで行けていませんでした。

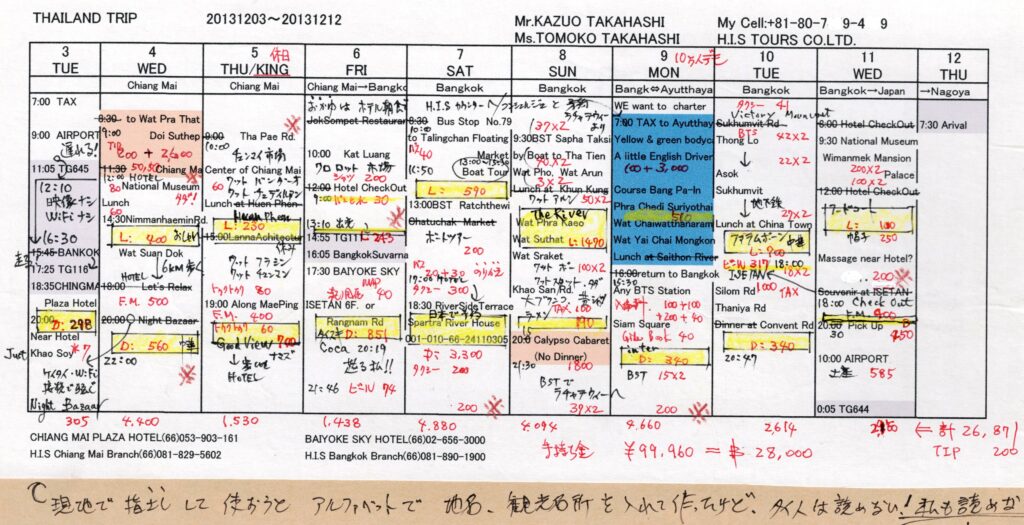

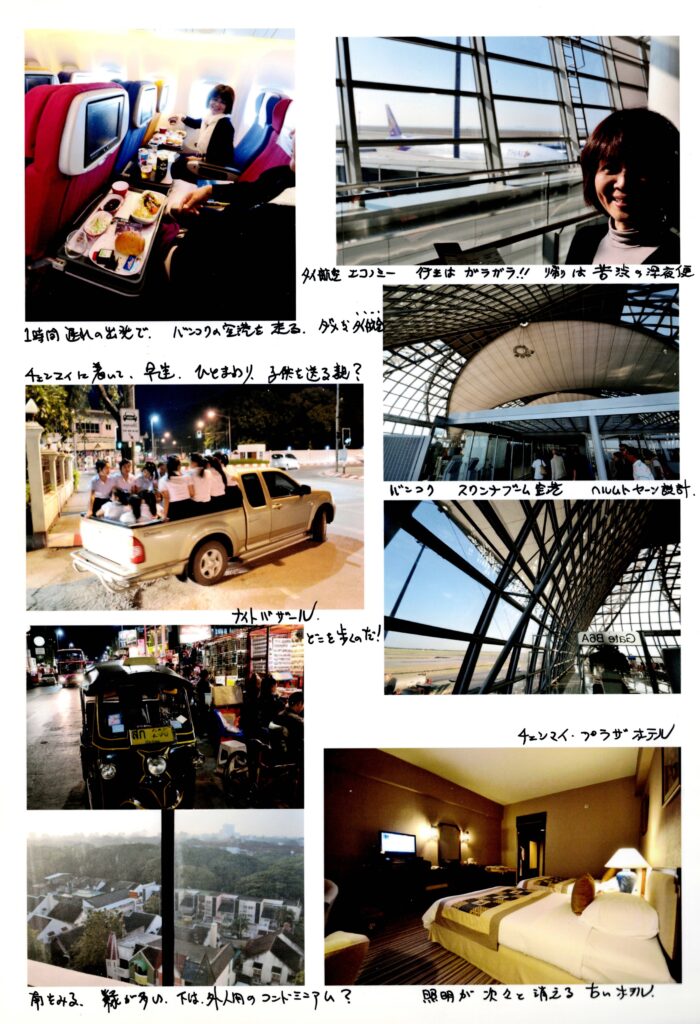

2012年定年になって、「夫婦の海外旅行もこれから自在に行けるぞ。」と思ったのですが、立ち上げたデザインオフィスタックを回すのに大変で「外国にチョイ住み、1ヶ月」の余裕は当初はなく、2013年は5月のトルコ・アテネ11日間、12月のチェンマイ・バンコク9日間と旅行代理店に飛行機、ホテル、ガイドを頼む安直旅を企画しました。

2014年5月に19回目のクーデターが起きて、タクシンの妹インラックの政権は倒れるのですが、行った2013年12月はインラックの赤シャツ隊と反タクシンの黄シャツ隊が、国王ラーマ9世の跡継ぎ、赤シャツの長男、黄シャツの長女をまきこんで、市街戦さながらのデモが行われていました。2025年8月29日、憲法裁判所はタクシンの娘のぺートンタンの首相解職を命じ、野党が首相となったので、まだまだ安定しません。

列強の植民地に成ることなく、「王様と私」の王国は維持され、日本企業のアジアのハブ都市として、バンコクは発展し(人口1600万人)その地位は確立して行くのですが、2011年の大洪水以来工場の埋没が常になり、また、中国企業の南下が激しく、トヨタ自動車はインドネシアに新たな工場を作り、工業、商業の経済の様相にタイ国の政治は追いついていませんが、国の成り立ちの基本は、米作り、農業国なのでした。その姿を旅では追い求めました。

「サーバイ(心地よい)」が、彼ら人生の第一ですので、働き者とは言えないでしょうが、これも雨季のスコールが時間の拘束を曖昧にしたのでしょう。日本人と同じく、百姓が生産の基盤であり、支配されていた700年の歴史がタイの国民性を作り上げたのでしょう。

年に3回米は取れますし、目の前の運河では魚が取れ、庭にはバナナ、パパイヤ、ヤシが茂り、野菜の畑もあり、高床の下では、鶏と豚が飼われていては、生活はのんびりしますわね。サンガ(因果応報)を今も信じる仏教徒がほとんどです。

タクシン等、国の有力者は華人です。漢字の名前を今も堂々と使っています。人口の10%ですが、タイの輸出品が米から工業製品に代わり、ますます華人がのしてきましょう。鶏も床下で飼うのでなく、ブロイラーを農家の人々を雇って巨大な工場で育て、成功を納めた華人の立志伝は有名です。

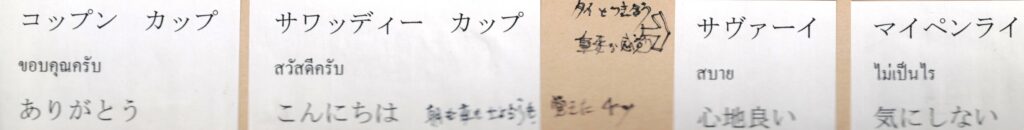

予定表には、行きたいところの地名をアルファベットのタイ語で書いて、指さしで済まそうと思っていたのですが、全くあのモゾモゾ文字しかタイ人は読めず、無駄でした。

もちろん、タクシーの運転手も英語を解しません。地図を指さすしか手はないです。道を間違えますから、その時は「マイペンライ」と言いましょう。

いやー、ホテルのIT担当をつかまえて、やっとネットにつながった。ケイタイもそうだったけど、この国のセットは、自動になっているようで、なっていない。ケイタイの方は、イーモバイルに日本で電話で接続方法を聞いていたのだが、現地では違うのよ。

タイ料理を満喫

9日間、朝昼晩と現地で外食ですので、27食のタイ料理を食べた事になります。毎日、ファイスブックに書いていましたので、それを日付順に並べます。

チェンマイ 観光地の料理です

チェンマイ 3日夜 カオソーイ(カレーラーメン) 99バーツ ビールが安く100バーツ 計298バーツ(当時1バーツが3.2円でしたので、1000円もしないのでした。今は円が安くなり、1バーツは5円です。)

タイの味付けを知るに最初の食事は「地球の歩き方」お勧めJust Khao Soyへ

ちょっと高めですが、屋台ならば、40バーツ(130円)以下のチェンマイ名物を分かりやく、豪華風に出してくれます。

スープは7種から選びます。チキン3種、豚、牛、野菜、魚。辛さも三種。ただし、マイルドでも辛いです。

麺は当店自慢の卵小麦麺のみ。ココナツミルクの有無を聞かれ、まず無しにしてもらって味わい、あとで足すことに。

麺のから揚げの他に、8つのトッピングがお盆にのって付いてくるので、自分好みに味付けします。 店が言うのには、麺の場合、薄い味付けだそうで、、、(-“-)

ライム(酸っぱい)は、良いぞ。小玉ねぎ(辛い)も好き。トウガラシ(痛辛い)とナンプラー(塩味)はまずはパスしますが、、、、後で入れました。塩・コショウは出てきません。クサヤのような匂いにも鼻がなれたところで塩味としてナンプラーを少し足したくなりました。砂糖(甘い)そのものも右端に。ココナツミルク(植物脂肪<牛乳の2倍>の独特の風味ある甘さ)を加えると辛味を消しますので、トウガラシも入れることに。・・・そっと、ヒトカケラですゾ。

高菜(発酵の酸味)とバナナ(甘い)は、口直しですね。サッパリします。

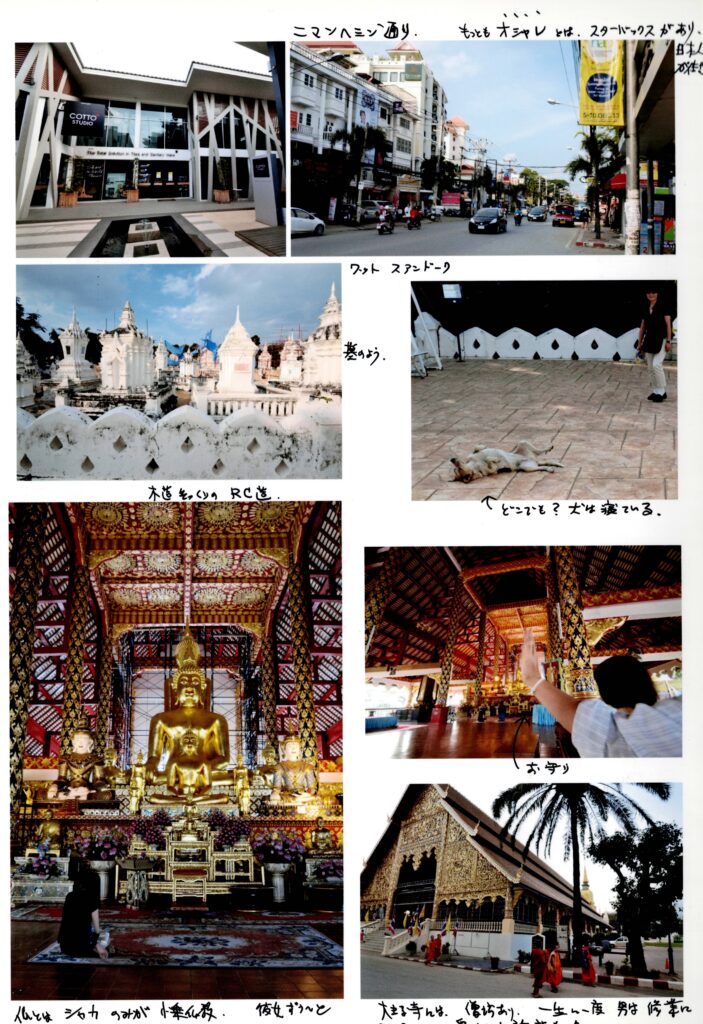

4日昼 チェンマイの表参道?二マーン通りのオシャレなお店でタイ料理 。 3品+水で計400バーツ おつりはチップで切りの良い数字に。

チャーハンと焼きソバとスープと水で。

キュウリとパクチーは生で。ナンプラーは適当に使えたのかなぁ。イイエ、シマセン(>_<)パクチ―もきついですが、慣れます。しかし、魚醤の臭いはいけません。

ソバは米ですので、ビーフン炒め風。汁なしの麺の方が、種類が多いです。

スープは具だくさん、酸っぱ・甘・チキン味。

4日夜 フットマッサージで心地よく疲れ、9時も過ぎたので横の中華料理店に。天井が高く古くからのお店のよう。

5品+ビールで560バーツ。食べ過ぎ(>_<) 海老が多いぞ。 塩とオイスターソースなら安心の味。タイ料理と比べようと チャ―ハン・中華麺(ビーフンではない)の焼きそば と昼と同じに。海老の天麩羅を甘いチリソースで。キャベツと青菜炒めは、ニンニクも多々。

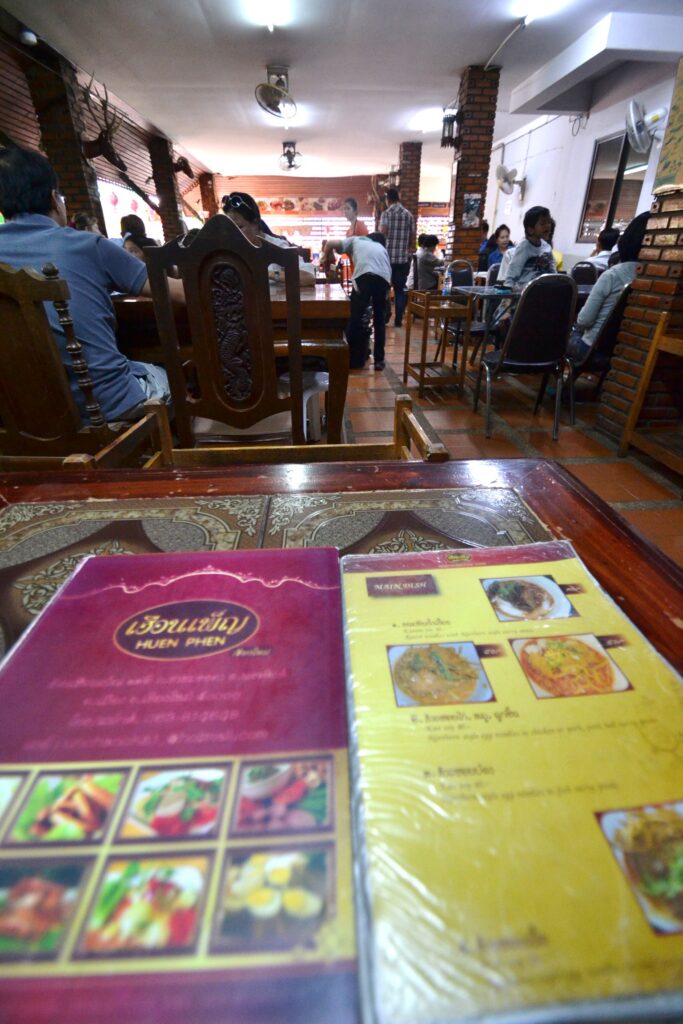

5日昼 裏通りにある安くて美味いと白人が行列をなしているHuen Phen へ

カオソーイ40バーツ、玉ねぎと高菜とライム付き、ココナツはスープに既に入っていてトンコツのような色です。スープは豚に。例の酢・トウガラシ・砂糖・ナンプラーの卓上4点セット味で調節せよと。箸は袋入りで特別。ナイフがなくスプーンとホークです。

ツマミの豚の皮揚げはカッパエビセン? 北タイはもち米を主食にして、右手で掴む。

豚のから揚げ。 菜っ葉スープ。 炭のプリンに、レモングラス・菊の甘い水と氷は?

全てで 230バーツ 安!

甘くて冷たい飲み物はタイには必ずですが、レモンでなくレモングラス、色は菊でつけ、黒い色のプリンには味を感じません。

5日夜 若者と外人が集まる川沿いの バー&レストラン Good View へ ビールと4品で、700バーツはお得。

ナマズ だぁ(@_@;) スズキのグリル250バーツ、川魚のスチーム150とあったので、ここは川魚!としたのです。が、、、、初めての挑戦です。(――〆)

ヌルッの皮の下に少し脂はありましたが、白身のほっくり味。例の甘辛タレで完食しました。

6日昼 あんパンと水の30バーツですませるつもりが、チェンマイ空港で時間があり、カオソーイ専門店の看板に、フラフラ3回目です。240バーツ。

手前が汁あり、向こうが汁なし。真ん中に、ライムと高菜、玉ねぎのトッピング。

スープも、麺も店ごとに違うのは日本のラーメン屋と同じですな。トッピングの中華麺は細いですが、中は、広幅です。きしめんの歯応え。

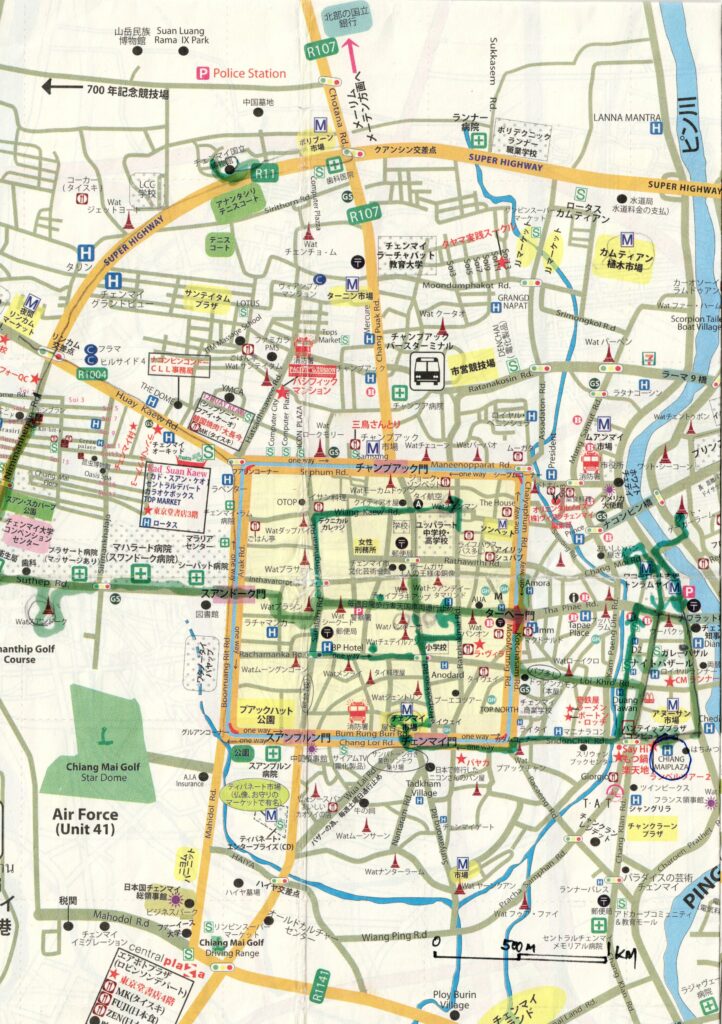

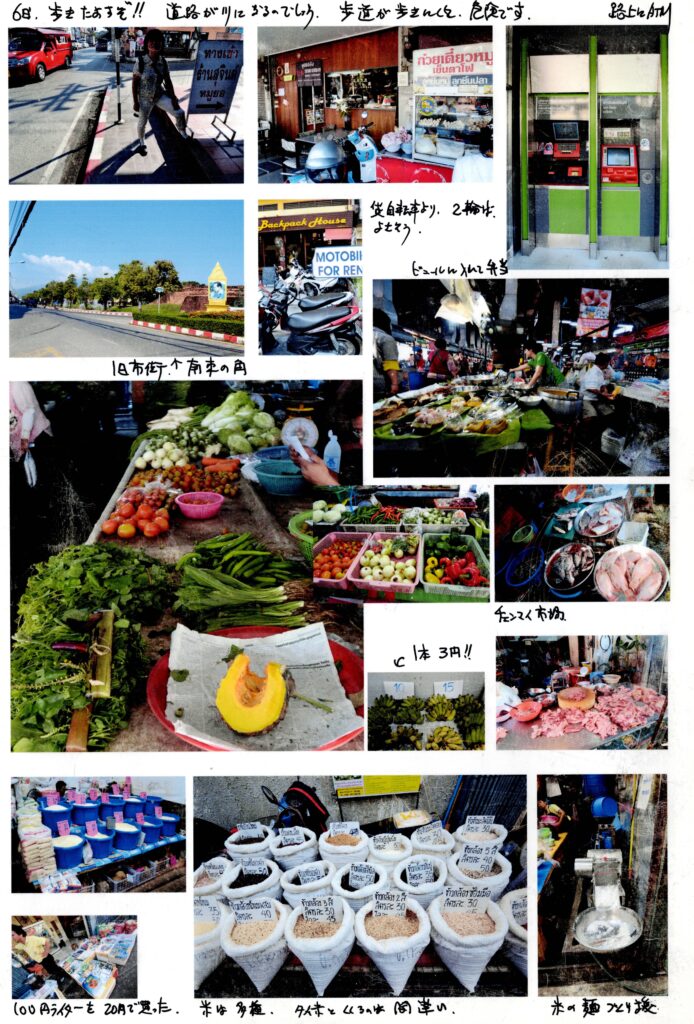

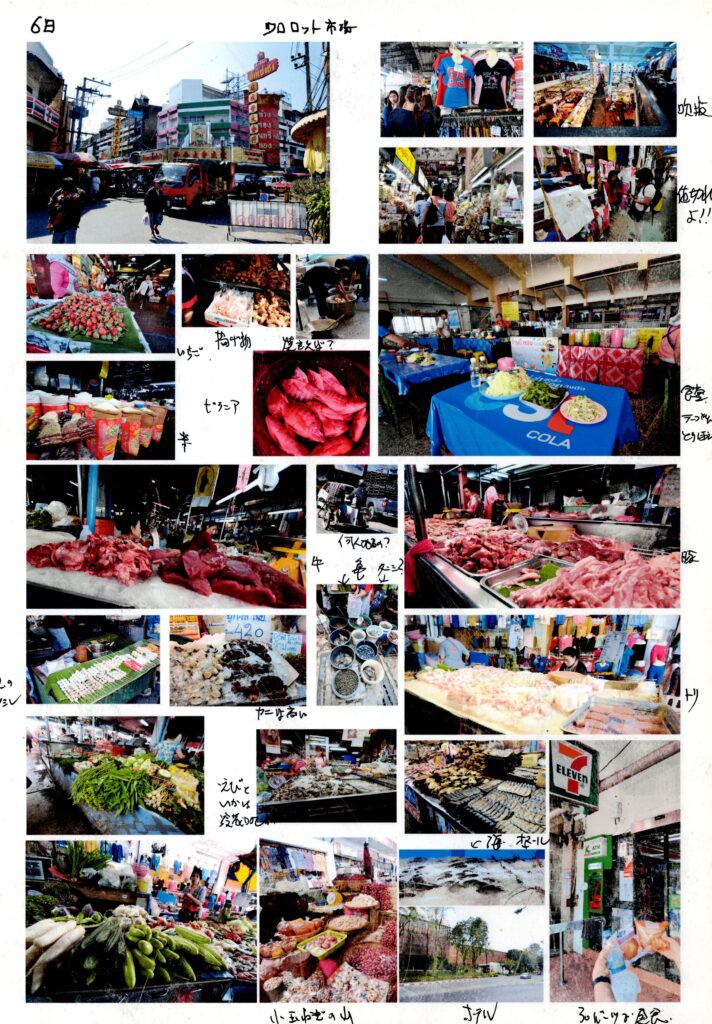

チェンマイ の 市場

チェンマイ県の人口は180万人であり、バンコクから700km北にあるチェンマイ市人口は23万~28万人ですので、商業施設の集積地はあります。3階建て、漢字が躍る看板が目立ちます。生鮮品が、衣料雑貨売り場の中に雑然と混じっているのが不思議でした。1.6km四方の旧市街の中だけで3か所あるようなので、500mの歩行圏内にある程度の市場がそれぞれあるのでしょう。

エビはバンコク近くで養殖されていますので、氷詰めで送られてくるのでしょう。

バンコク

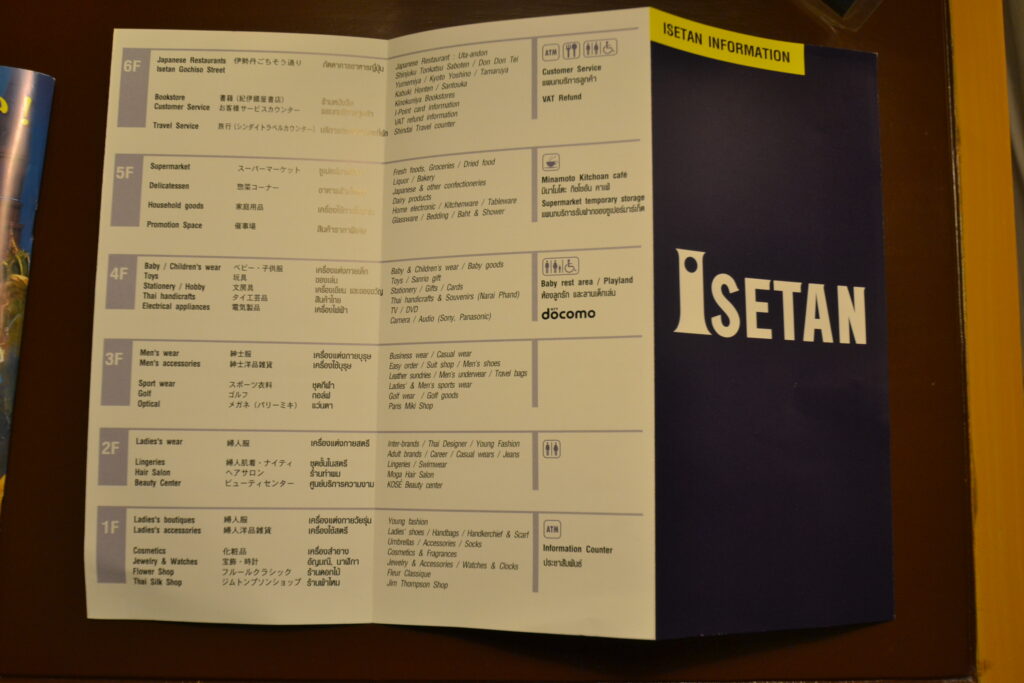

6日夜 バンコクは遅くになったので、伊勢丹6階の食堂街でタイスキです。 Cocaというタイスキ専門チェーン店です。

辛い・酸っぱい・甘い・ショッパイの味付けは例の4点セットとタレで決めますので、日本人お薦めの料理ですね。2人前+ビール851バーツ。スープは野菜でキマリ。ですが、具材の多さに選択できずセットに。牛・豚・鳥・魚つみれ・レバー!一番上の黄色はユバです。

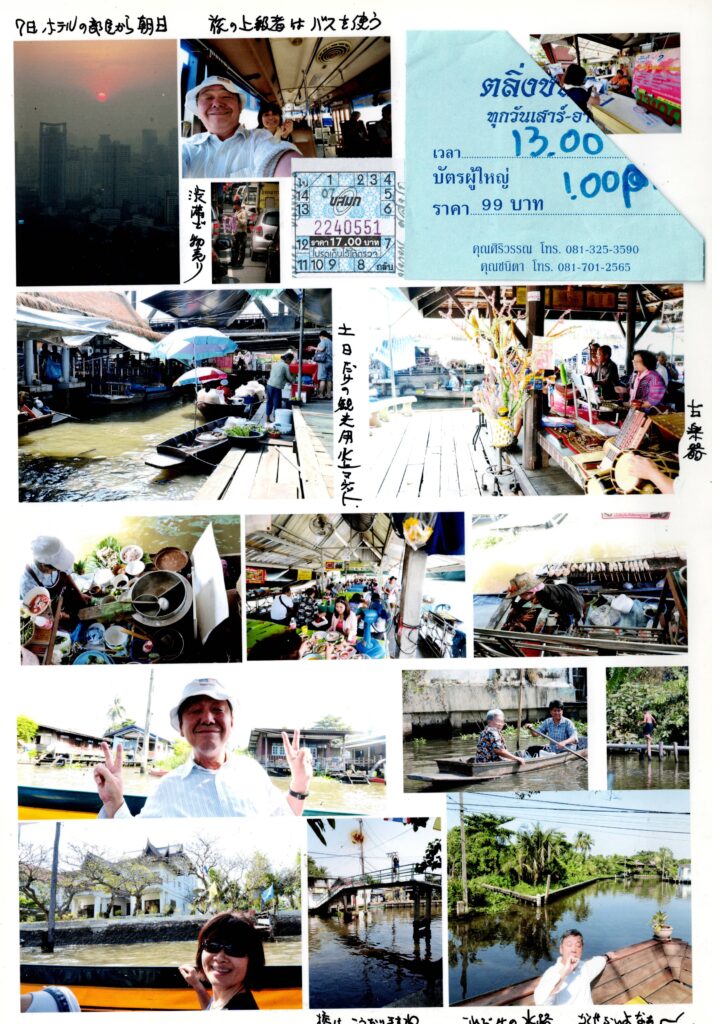

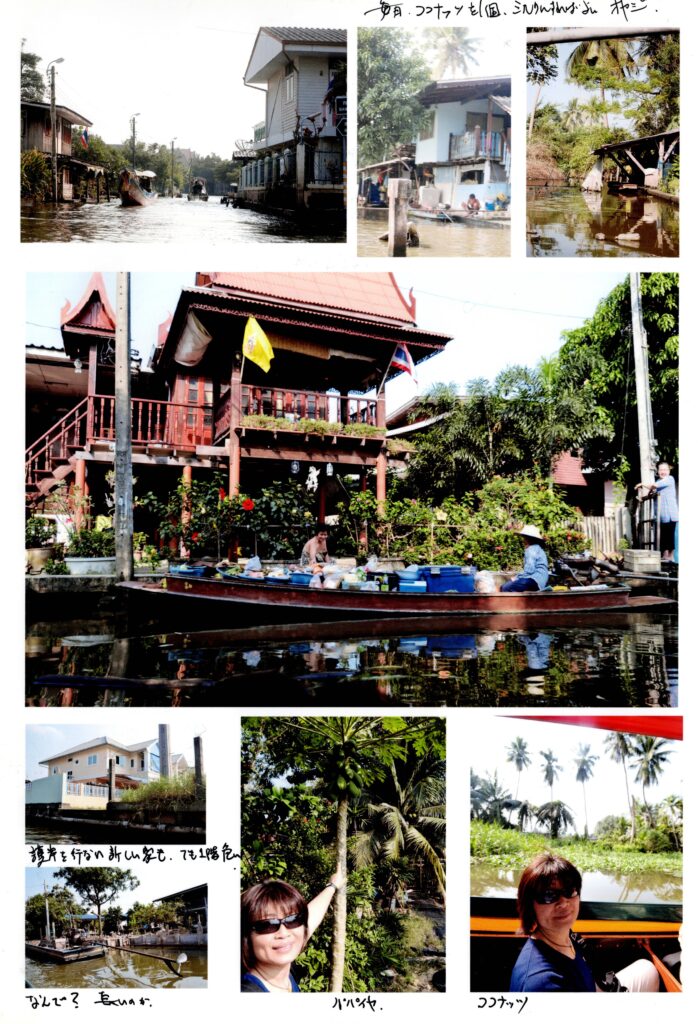

7日昼 週末だけの観光用水上マーケットで、590バーツ。

yomeはボートから落ち、アザを作る。

カニ 一匹100円、海老 一匹50円。バンコクの屋台の3分の1の値段なので、タイ人も家族連れが沢山。赤貝は失敗。スープはもう食事時には必ず注文するようになりました。達人!

観光ツアーは船で出るのですが、その前にここの船の上で、周りに売りに来る小舟から買って食べよという趣向でした。

いろんな船が来ます。魚を焼いたり、麺を茹でたり、炭火が小舟の上に炊かれているのでした。

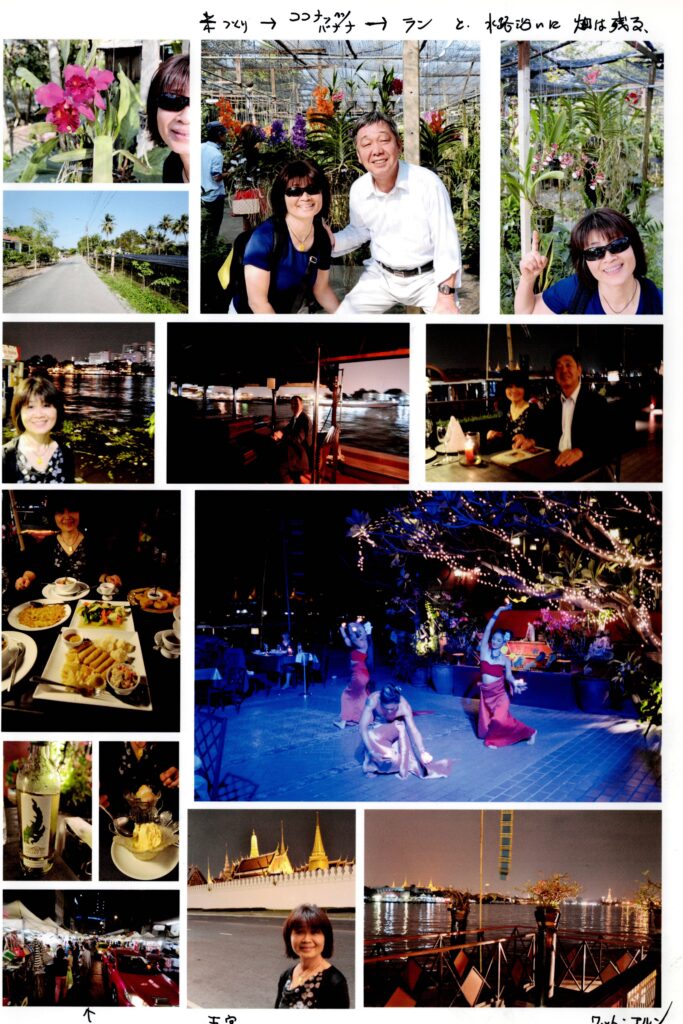

7日夜 今回の目玉ディナーSupatra River House タイダンス付き 3300

タイの白ワイン1500バーツ。普通のお味です。魚の燻製のスープは、美味かったけど「煮干しも食べろ」と言われた子ども時代を思い出す量でした。上品な甘さの海老だけのコロッケでお腹いっぱいに。タイ風のオムレツも、ホテルの朝食のとはふた味違います。高価なレストランはつけあわせも手が込んでいます。あとジャックフルーツとドリアンのジェラート。

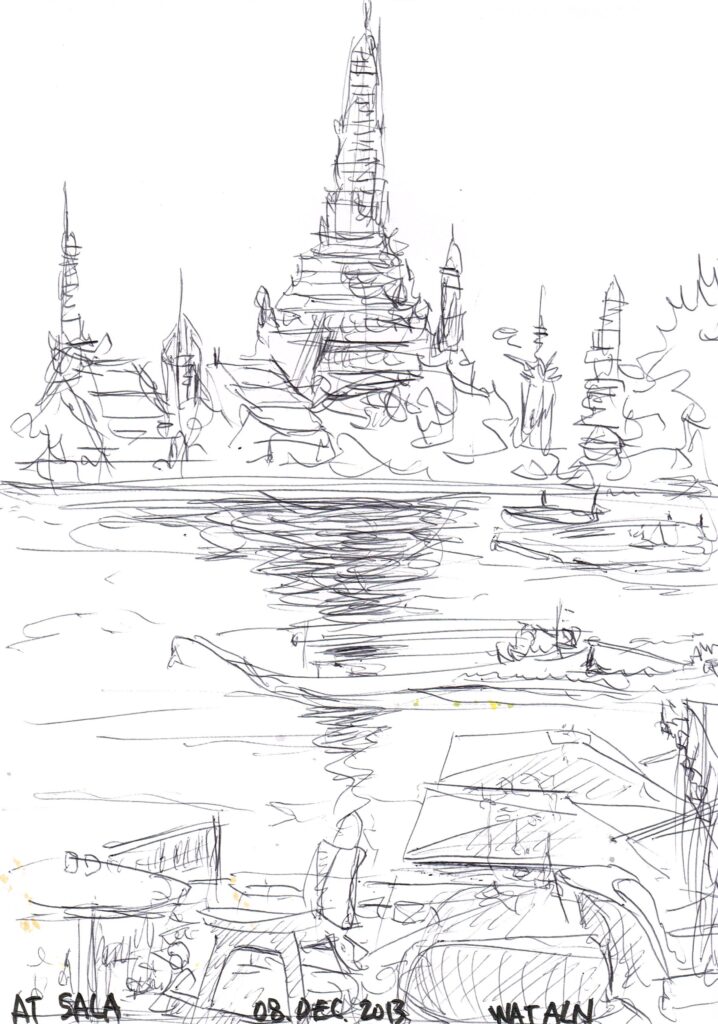

8日昼 川に面したオシャレなホテルSALAのレストランThe Riverで、スケッチをしながら2時間いました。1470バーツ。

コーヒーが300だもんネ。ビールも飲んだが場所代が高いのであって、料理は洗練された美味しい今のタイ料理。カレースープはコーヒーより安いのだ。米の太麺は巻いていて、やっぱ、世界の料理はイタリアンだよ。

8日夜 ショピングセンターのフードコートで「ラーメン」と提灯あり。

麺喰いとして、5日間タイ麺を食べ続けたが、我が原点を食べて比較してみよう。でも、日本のと同じ味なのかな?・・合格点。

辛くないし、ナンプラーも入っていません。190バーツ。

名古屋にトンコツの入った好来系ラーメンというのがありますが、これも薄いトンコツ味に醤油が効いたスープ。ネギがいっぱい。麺は細いが噛みごたえあり。

なんといっても、チャーシューが分厚い。190バーツも払うんだからココは必ずです。シナチクは無い。

9日昼 アユタヤ観光の外人さん専用レストランにて、510バーツ。と高めです。運転手は勧めたのですが食べずに新聞を読んでいました。派手な皿に、店内の飾りつけ、甘いジュース?と、ココナツミルクの缶がなんとも田舎のレストランです。これもイイナ。

オバハンは日本語も話します。「ヤキソバ、オイシイヨ。」どこに?

隠してあります(^◇^)オム焼きそば。

太い麺。白いのはココナツで、ナンプラーとトウガラシは入っていますので、油断はできません。

9日夜 サイアムの駅裏でガラス越しにタイ料理の繁盛店を探しました。Interとの店名。なんせ、メニューに写真と英語が載っていそうなレベルの店でないと、どうしようもないです。タイ料理と言えば、トムヤムクンに青いパパイヤのサラダ「ソンタム」これに挑戦です。ソンタムは皆さん注文していましたが、これが、めちゃめちゃ辛いのです。それが、病みつきに?トムヤムクンも酢っぱ甘で、最初は美味しいのですが・・・辛ッ。胃が大きくなったのか、チャーハンと麺も頼んで4品+水で、340バーツでは確かに繁盛しましょう。

写真がないのは、10万人デモの後でしたので、アユタヤ観光の後、身軽になって出かけたからです。喰い爺としては、市場で素材をチェックするのが必ずですが、この店での生の口直しはバジルの柔らかい紫色の茎だけと生インゲンでした。タイ人も辛いので、口直しがいるのだ!

10日昼 バンコク街歩きの昼は、中華街に。

ふかヒレ3000バーツが売りのお店で、売りのスープをだけを。

具はアゲで、パクチーとモヤシのトッピングは全部載せ。

ビーフン、チャーハンとの3品+ビールで、700バーツ

10日夜 また、伊勢丹6階に。やはり、タイ料理の店に。タイ人はワンプレートで、いろいろ載せるのが良いようです。胃が小さいのか。yomeは豚の揚げものに,飯にサラダ。これが失敗でした。サラダとはソムタムなのです。

私もソンタムと麺を。ナッツが今的です。汁麺はキノコがいっぱい。

11日昼 まだ食べていなかった名物「カオマッカイ」が、ホテルの直ぐ目の前の卸問屋の最上階、フードコートにありました。

スープもついて35、べトナム麺と合わせて100バーツ。口直しのナマ葉っぱは必ず。

二人で100バーツもかけないのが、タイの昼飯です。屋台は、こんなもんですが、どうも怖くて屋台では食べていません。フードコートはタイ観光に必ず!ですね。

11日夜 飛行機は深夜便なので、最後の飯もタイ料理。

ホテルの近くの小さなホテルに呼びこまれて入りました。メシです。450バーツ。海老を食べる。

トムヤムクン(右上)はココナツミルクがいっぱいで、とっても旨い(^u^)

が、食べるほどにとんでもなく辛くなり、

ついに涙がながらにタイの味を堪能することになりけり。

豚のツミレはできたてプリプリ。炒めは定番オイスターソース。

●タイの麺について

こうしてみると、全17食のうち、14食は麺を食べていました。小麦もありましたが、米の麺の種類が多く、日本のビーフンのようなものからワンタンのような物まで多種多様です。それぞれ、汁あり、汁なし。具材によって使い分けていました。汁なし麺を焼きそばと日本名をつけるのは間違いですね。炒め物でも汁がタップリついてきます。豚と牛のスープには、血をいれて味付けを濃くするのまでありました。

屋台でなくても街の食堂では前面に調理を見せる構えで、客は細かい注文をつけてから席についていました。店の丼をみてくだい。小さいのです。米の麺はスープを吸うのが早いので作りたてを食べる方がおいしい。1杯10バーツですので、3杯はあたりまえに食べていました。タイ語で注文できれば良かったのですが、タイ語が、、、ジッと見ていた私です。

●果物は、それはもうマンゴーが一番おいしいですが、 温州みかん、柿まであります。植物は必ず実をつけますので、マンゴスティンやドリアンなどの有名なものの他に、ジュースとなって売られているのはもう数えきれません。今回のヒットは初日に食べたジャックフルーツ。タイ語ではカヌーン。和名もついていて波羅蜜とかいうのだそうですが、知りませんでした。タイではドリアン派とカヌーン派とはっきり分かれるそうが、はいカヌーンです。

タイの車事情 2013年 みんカラ版

2025年の現在は中国からの電気自動車も多く、全く様相は違いましょうが、2013年そのままを入れます。

何でも二輪。お姉さまもネ。(^_^.)

免許を持っているのは半分くらいとか。違反は「100バーツを出せばよいでしょう。」とガイドさん。

日本でも珍しい巨大な二輪もありました。300万バーツ=1千万円ですと。

サイドカー付

三輪というのかな?

4人家族もこんな感じで、バイクがサイドカーで運びます。

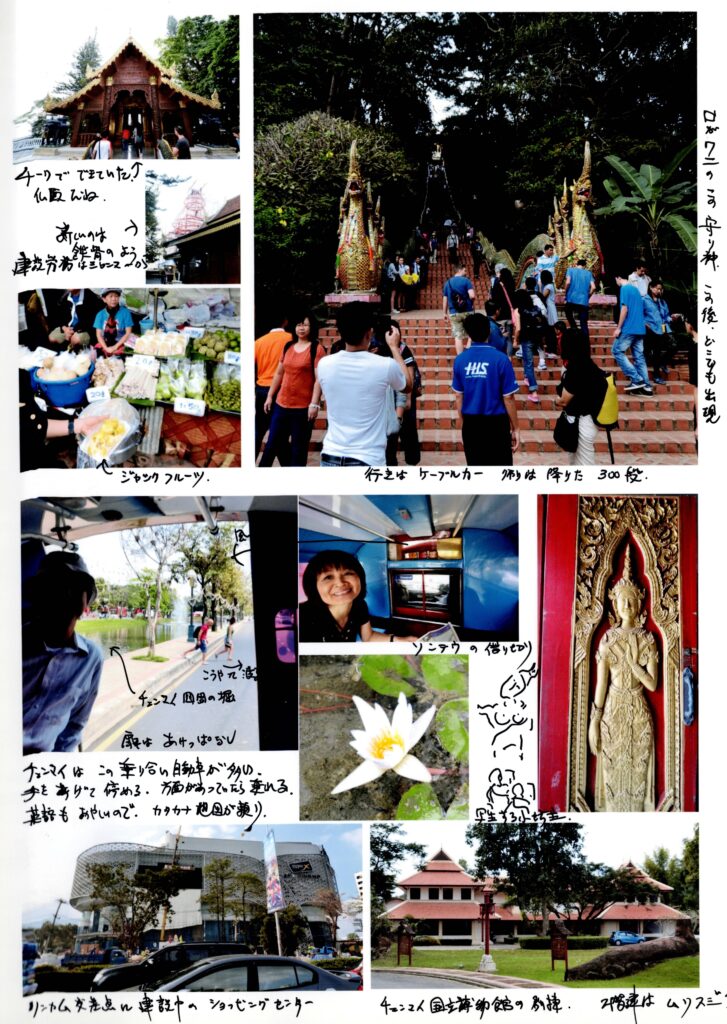

三輪は、こちらのトゥクトゥクが有名ですので、乗ってみましたが、スリル満点。見かけの可愛さに騙されてはイケマセン。これでは雨の日にはずぶぬれになりますね。

向こうに見えるのが4輪。ソンテオ。

チェンマイにはタクシーが少なく、この乗合タクシーがメインです。独占すれば値段が上がりますが、タクシーとなります。

ソンテオも乗りましたヨ。狭いです。

乗り心地をいうのは荷物の立場ではオカシイ。((+_+))

最後に、一応4ツ輪のレンタカーも。

お昼は30バーツ=100円で済ませる人たちには関係ないですね。

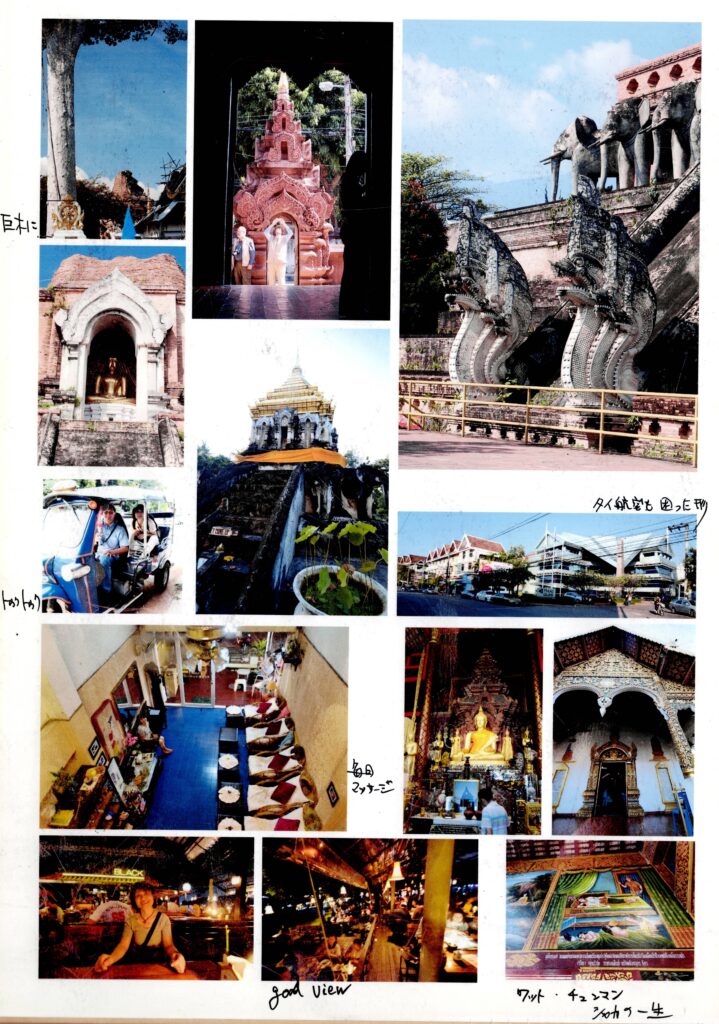

アルバム

デジタル時代のアルバムつくりは、「何枚かの写真をテーマにそってA4版にまとめる。」としています。ポジで撮影して、3分の1ぐらいを紙に焼き、それを台紙に貼ったのは今は昔です。

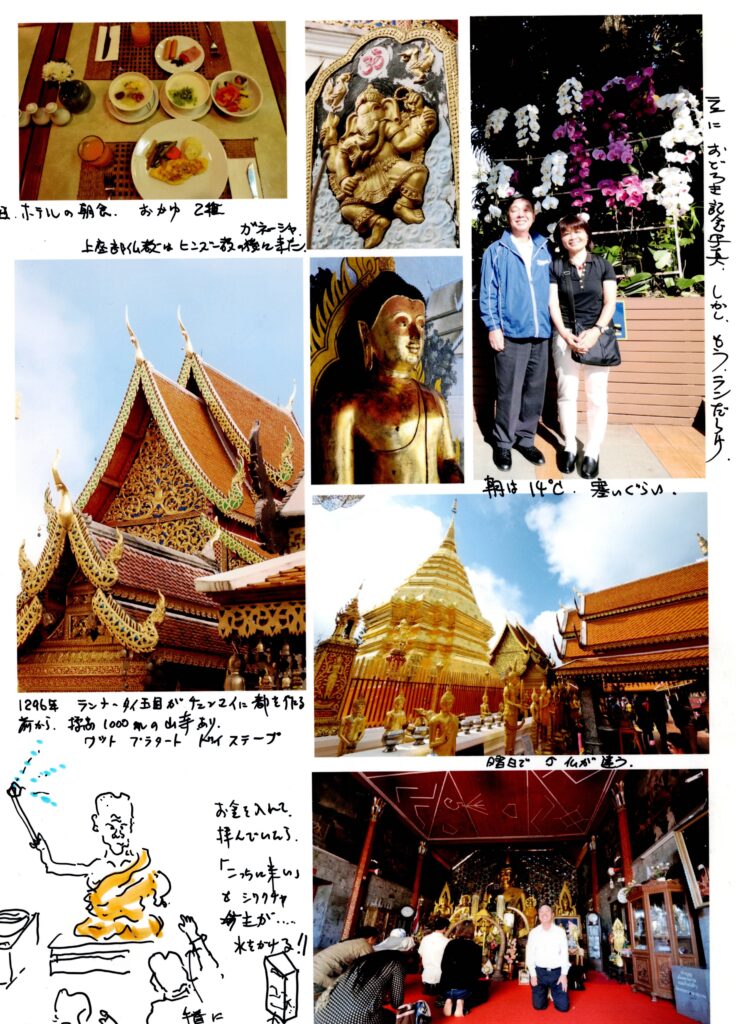

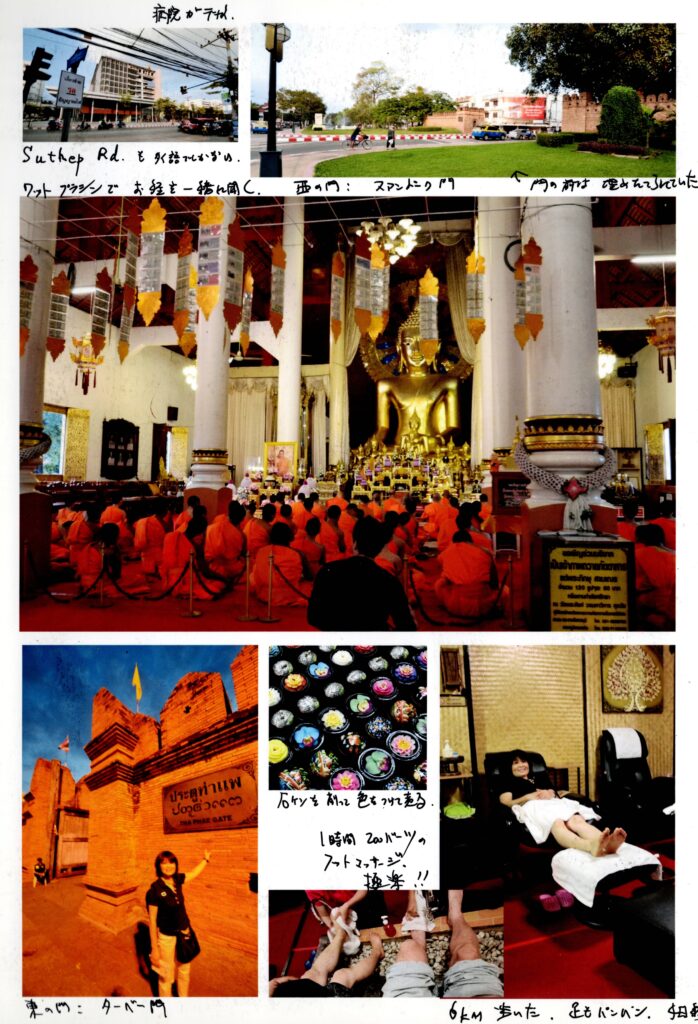

古都 チェンマイ

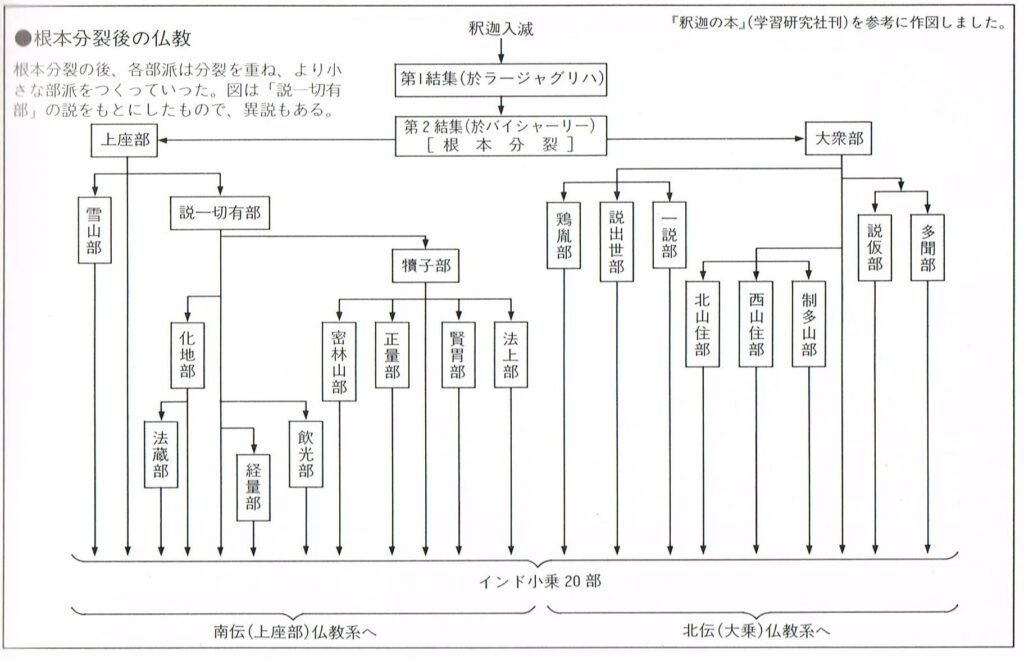

わが浄土真宗西本願寺派なんて、どこにあるのでしょうか?イスラム教どころではない派閥ですね。なんといっても仏教は古いからねぇ。

インドネシアのポロブドールは大乗仏教だそうで、クメール王朝のアンコールワットはヒンズー教だそうです。

タイの上座部(小乗)は、スリランカから14世紀にチェンマイに来たそうなので、法隆寺に比べれば、伝来はずいぶん新しいです。

大日如来、阿弥陀如来、菩薩 エトセトラ・エトセトラと悟りを開くブッダを沢山作ったのが、大乗仏教で、ゴータマシッダールタのみを仏としてあがめ、坊主は同じように瞑想の修行をし、タイ仏教は、輪廻転生を信じて帰依をするという上座部(小乗)仏教と「地球の歩き方」にあります。

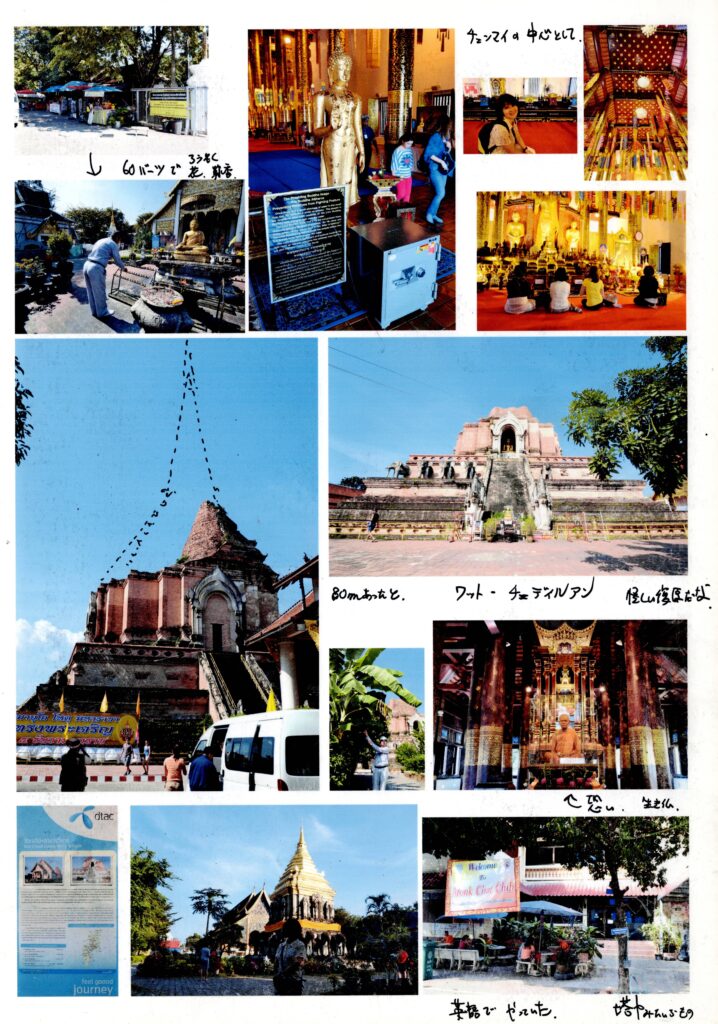

バンコクの北方約720kmに位置するタイ第2の都市チェンマイは美しい古都。1296年にラーンナー王朝初代メンラーイ王により新しい首都としてピン川のほとりに建設され、タイ北部の言葉で「新しい街」と名づけられました。

以来、この地域の中心として、モン族やタイヤイ族、ビルマ族などさまざまな民族が交流するなか、建築や仏像の様式、言葉や料理、工芸の分野などで「ラーンナー文化」と称されるタイ北部独自の文化・伝統が育まれてきました。現在でも工芸が盛んな街として知られ、近年はその伝統をベースにタイ芸術の拠点ともなっています。また、周辺はタイ最高峰ドイ・インタノンをはじめとした峰々が重なる緑豊かな山岳地帯となっており、乾期(11月~1月)は平均気温が約25℃と平野部より過ごしやすいことから、避暑地としても人気があります。

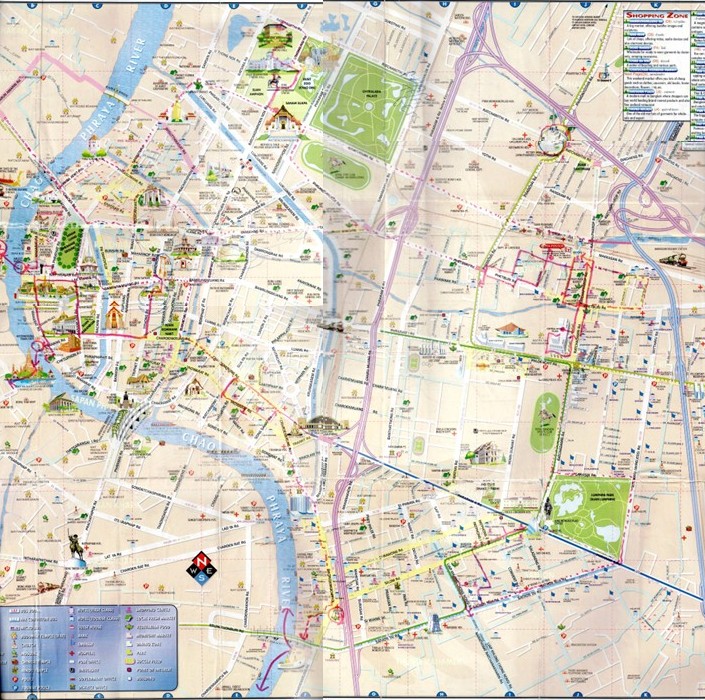

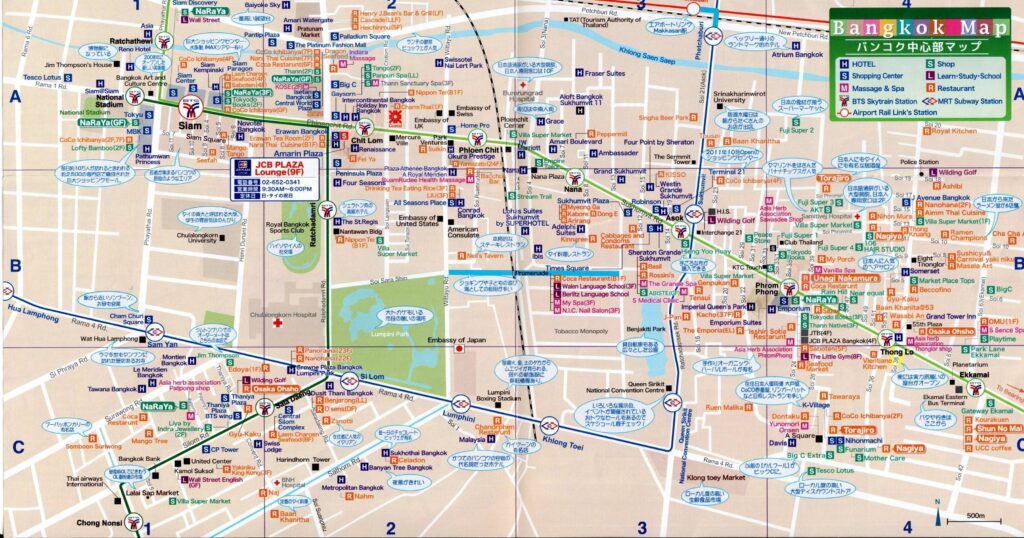

バンコク 5日間(アユタヤ一日観光含む)街歩き

地図に歩いたところを赤ペンで書いています。川沿いの王宮、寺院の観光名所と共に、バンコクの中心地チットロム、プロンポンも歩きました。行ってみて知ったのは、一街区の大きさです。街区の入口にバイクが溜まっていて、そこから奥まで後ろに載せるのが仕事なのです。都市計画は、モノレールと高速道路の敷設しかありません。相続税がないので、大きな土地区画が小さく区分けされて相続されることもありません。

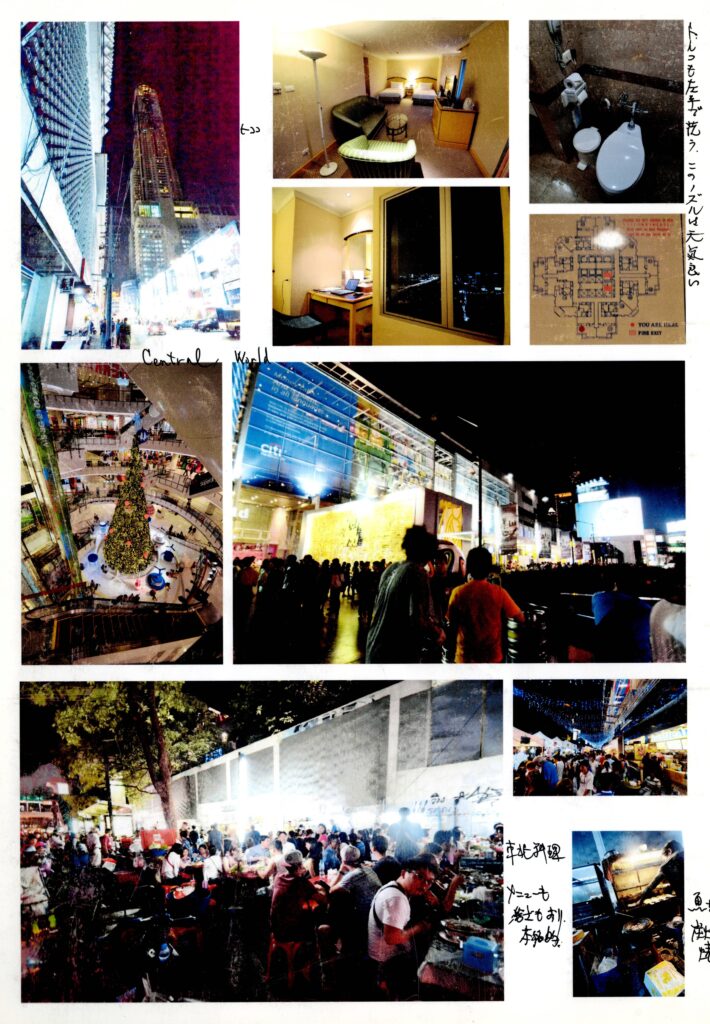

明治の政治感覚と、昭和30年代の私の子供の頃の庶民の活気&インフラ不足、そこに現代の情報社会が重なり合ってあるバンコクの夜は、まさに映画「ブレードランナー」のイメージでした。

微笑みの国ではもうバンコクは無くなっています。実際ホテルの応対はひどかったです。情報の洪水に疲れているのかな。電車の中では皆さんスマホに熱中し、TVではiPhone 6 の特集番組をしていました。日本より発売が早いようですよ。

WiFi Freeの接続を日本からもちこんだスマホでこころみると、インラックが社長をしていたAISが出てきて「ユーザー名、パスワード」を求めていきます。日本ならドコモの社長が首相をしているような国であり、それが認められている国でもあります。タクシンの財産と言っても、もうAIS携帯電話事業しかなく、対抗する会社も頑張っており、NHKのいうように農民の票を買収するだけの金を稼ぎだせるとは、私には思えません。

水上生活を想う ボートツアー

もう、水上生活はなさそうですが、水上ツアーがあります。ワニもナマズも生きていました。

タイ舞踊つき、川沿いのテラス席でのディナー スパトラー・リバー・ハウス Spartra River House は、HISに言われ、日本からレストランに電話して予約しました。

ワット・アルン 王宮 おかまショー

バンコク初日の夜は「ブレードランナー」の混沌。(@_@;)2日目は、まったり生活の「エマニエル夫人」(^_-)のタイ世界を思いださせてくれましたが、今日は三島由紀夫のあの自決前の「豊饒の海」のワット・アレンにたっぷり時間をとりました。アレンの上から川向こうのアレンをスケッチするによさそうなレストランに目星をつけて、おしゃれで豊かな2時間過ごしました。((+_+))SALAというのですが、昨夜のお迎え船付、古典舞踊付と同じ値段。高ッ!

王宮まわりの観光名所をまわりましたが、日曜日でもあり、静かなものでした。王宮が3時半で閉められ、とぼとぼワット・ポーに向かう私たちに、向こうから来るオジサンが私はポリスと手帳をみせながら、英語で「ワット・ポーもいつもより早くしまる。明日9日は大事なセレモニー(手を合わせた)があるのでこちらに来ない方が良い。今日中に、トゥクトゥクで、ブランコ寺、大仏寺、戦勝記念を回りなさい。」には、なにか怪しい男?と思い、近寄ってきたトゥクトゥクにも乗らなかったのですが、タイ政治を知らない観光客への彼なりの助言だったのかも知れません。ワット・ポーは開いていました。とにかく、危険だという9日はアユタヤに行くことにしました。帰ってから、丸腰、ベレー帽のポリスがデモ隊をにこやかに隙間なく包んでいる姿をTVで見ました。

ワート・ポーのギラギラは中国道教の薫りがします。釈迦は涅槃仏でなく、寝てリラクッスされているだけで、お目はパッチリ。

黄色の旗が路上をたなびく通りを、ワット・スタットまで。1か月の速成坊主入門の儀式を家族の後ろからみたのが面白かったです。軍隊はくじ引きで半数ですが、坊主は男が大人になるための通過儀礼なので、たとえ1週間でも寺に入るのだそうです。

巨大ブランコの広場は、黄色の大会会場なのでしばらく4時~7時はバスも避けていたそうですが、私たちはバスでもタクシーでも脇をすり抜けていました。

黄シャツ派の元締め元副首相は「9日に、10万人の動員をかけて、これを最後とする。首相の辞任と国会に代わり<評議会>がしきる事を要求する。」でしたが、「これでは民主主義国家でなく、軍隊は関わらないが、クーデターだ。」と、当然赤シャツ派の元締めである首相は拒否し、「国会の解散で答えを出そう。私はやめない。私は国民の選挙で選ばれたのだ。」でした。両者とも、また選挙になれば赤シャツ派が地方票を集め勝つという前提です。バンコクの議員数は赤シャツ派が4分の1しかないのですが、北と北東の地方は圧倒的に赤シャツ派が占めています。

チェンマイはタクシンの出身地です。チェンマイのガイドは「乾季は政治の季節なのだ。昼間でも歩ける季節だから屋外デモが予定通りにできる。(笑:」赤シャツ隊は南の枢密院議長(反タクシン)の地盤から動員をかけられているようでした。日本人向けのタブロイド誌では「お金を払っていない。」と書かれていたので、きっと払っているのでしょうね。

チェンマイのガイドはさらに「赤も黄も、上流階級同士の仲間争い。口だけで2006年以降はタイの発展が止まっている。観光都市のチェンマイは関係ないこと。チェンマイに住み続けたいので奥地の小学校の教師をやめ、日本人ガイドをしている。安定的な稼げる仕事が欲しい。貧民・農民への支持を取りつけたシンタックも汚職まみれで、税金のバラマキで票を稼いだけ。」確かに、同じ穴のムジナだけど、タクシンは実行力があり、100円で誰でも医者にかかれる制度を作ってしまった。もう、昔にはもどれないでしょう。ホント続けられるの?と思いますが。

そして、タクシンが行った宝くじで資金のねん出なんて続かないのでしょうが、路上での宝くじ売りは大変多かったし、庶民は実際買っていましたね。日本の昭和30年代をおもいださせますが、もう衣料品はタイからベトナム、バングラデッシュに生産は移り、チェンマイの建設現場で泥にまみれているのはミャンマーからの出稼ぎになっていました。

私の感覚では<汚職>という意識が韓国と同じようにタイにはナイナです。汚職が常態化しています。だれか偉くなったら、家族、親戚にもおこぼれが行くのが当然となっています。軍も警察も地位を得られればソレナリの実入りがある・・・まあ、日本でもちょっと前まで、建設大臣、運輸大臣になりたがっていましたね。

5日の王の誕生日発言「治安が第一、国民の統一、皆の幸せの探求」以降は黄シャツ派の疲れもたまり、どうも気勢もあげにくいよう。

野次馬ヨロシク、遠目でみて、直ぐにタクシーにのり、20時公演を予約していた ニューハーフショー カリプソ キャバレー Calypso Cabaret(H.I.S.バイヨークスカイツアーデスクに朝8時半に行き、 料金1800バーツを払い、クーポンを受け取る)

昼の贅沢を反省し、タイの麺を食べ続けているの「ラーメン」に。麺とチャーシューは日本でしたが、なんかお汁が違うなぁ~。

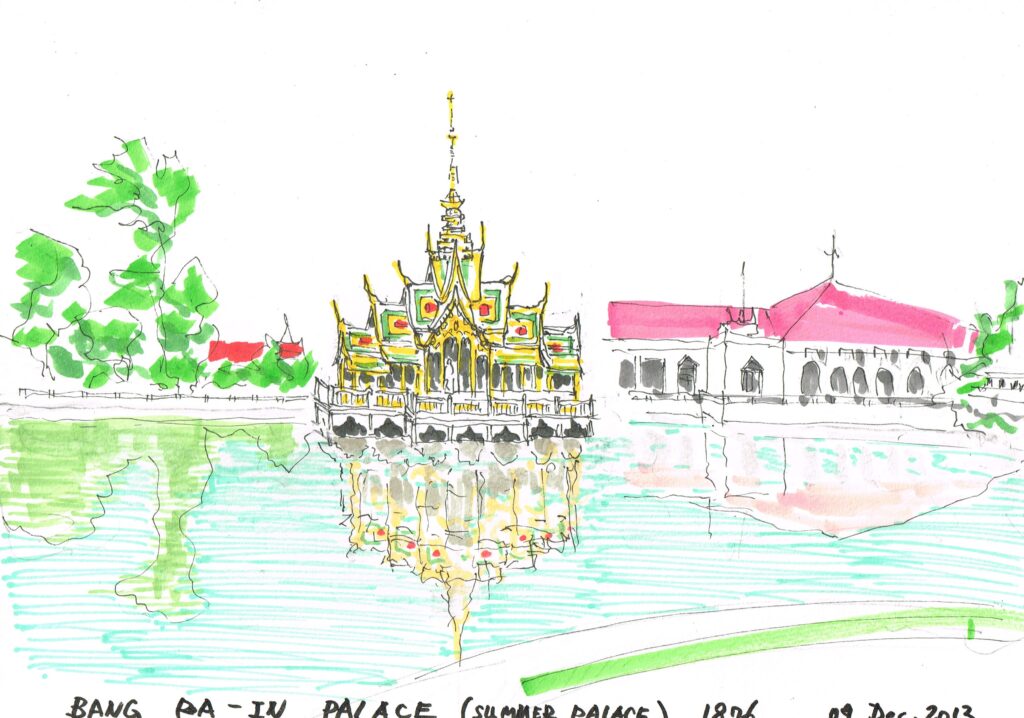

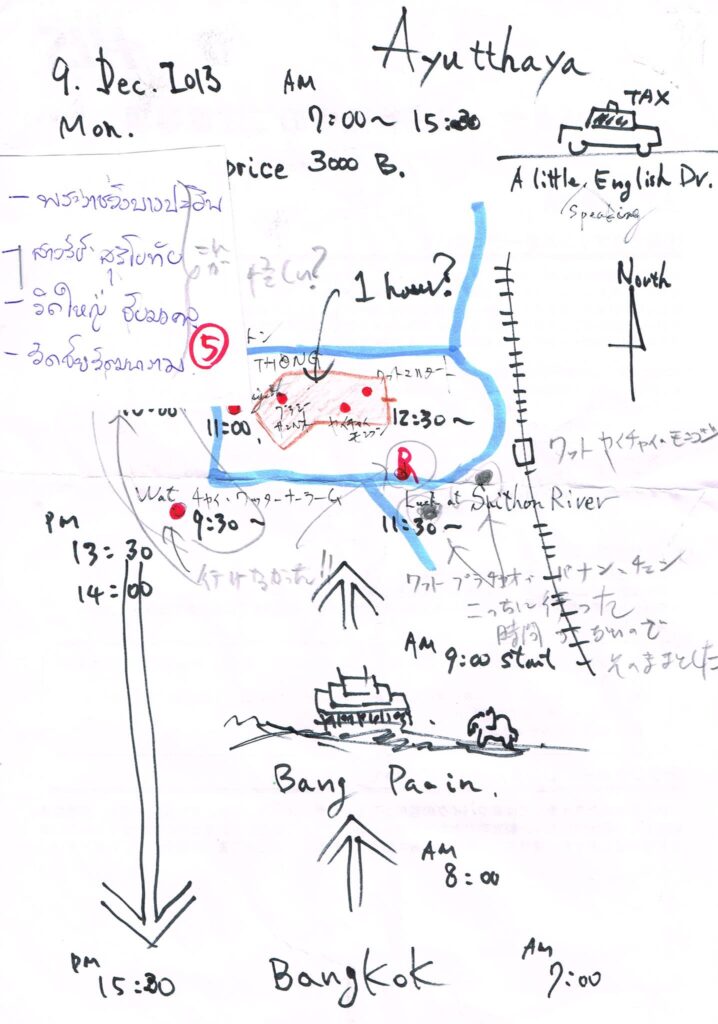

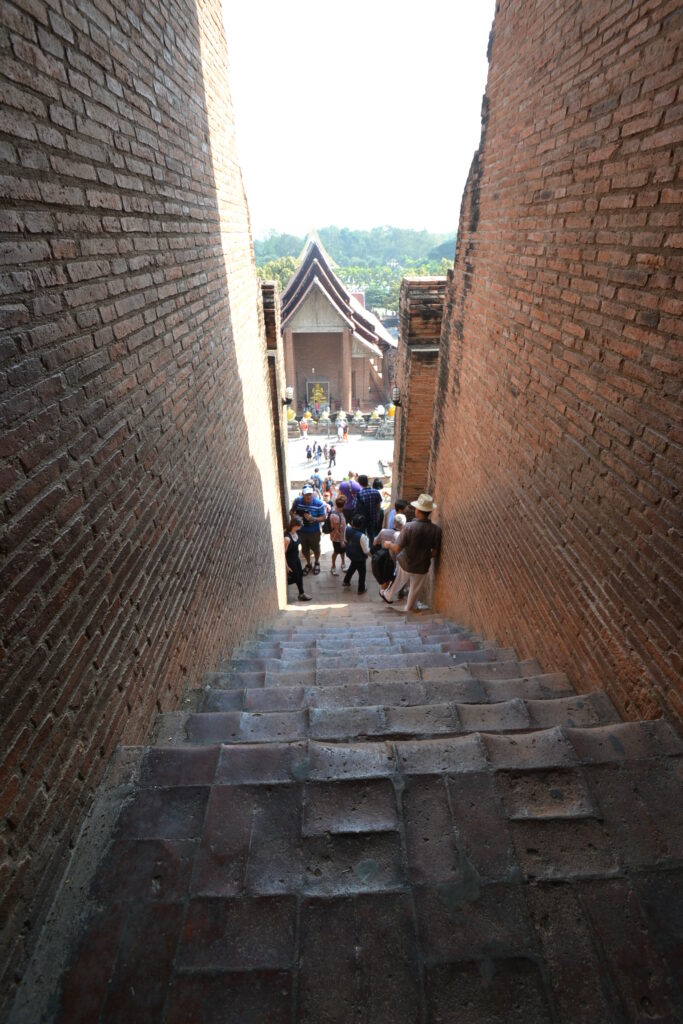

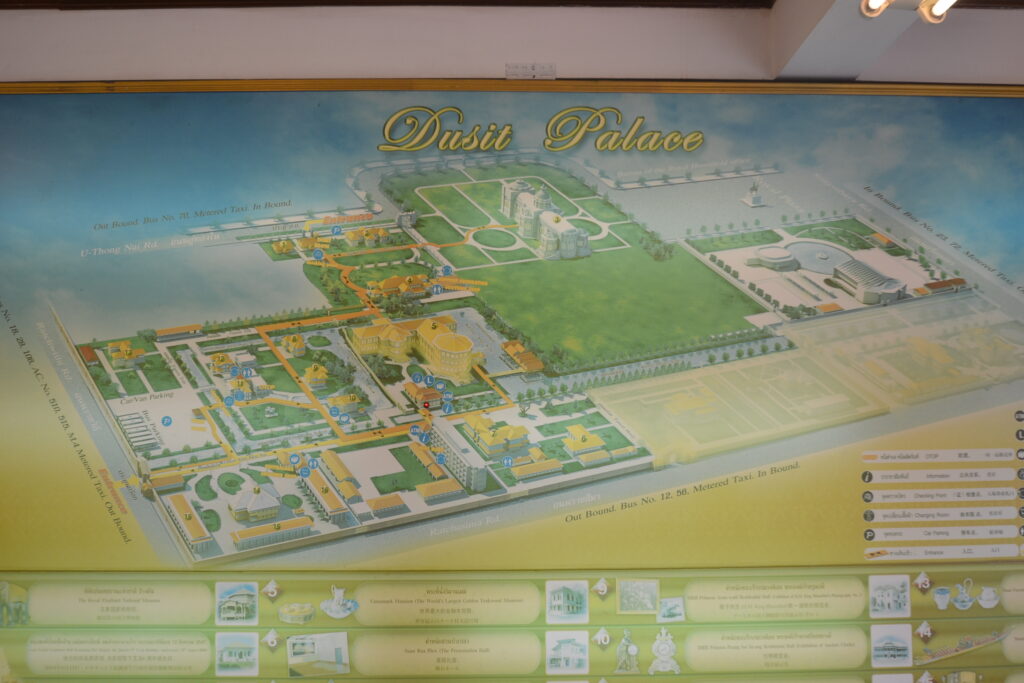

バーンバハン宮殿から アユタヤの遺跡

昨日の現代のギラギラ寺と比べようもない遺跡見物。これだけではつまらないので、車で1時間半のアユタヤ観光の前に、19世紀の離宮を見によりました。

3000バーツでタクシーを7時~15時チャーターしての楽ちん観光です。運ちゃんの英語が怪しいのはともかくも、場所を知らない、地図が読めないのには、参りました。(-“-)

しかし、10回は停めて人に聞いたでしょう。みなさん親切に教えてくれました。一回で済ませられないところが、どっちにも問題ありですが、、、こんな時はタイ人らしく「マイペンライ」(^O^)これと「サバーイ」は、タイ生活の初めに必要なこと実感しました。

●バーン・バイン 宮殿 19世紀の離宮ですので、形は中世でも近代建築です。

●タクシーは、ホテルの一階で交渉しましたが、全く英語が通じません。タイ語のアルファベット表記も通じないのには驚きました。日本でのローマ字みたいなもので、音だけをタイ語に似せているはずなのですが、その教育はされていません。

川沿いのコンクリート造の王女の墓を見て、コンクリートなので中に空間を作っていますが、ストゥーバとしての発展を確認しました。日本の五重塔もストゥーバであり、中に利用する空間はありませんので、同じです。

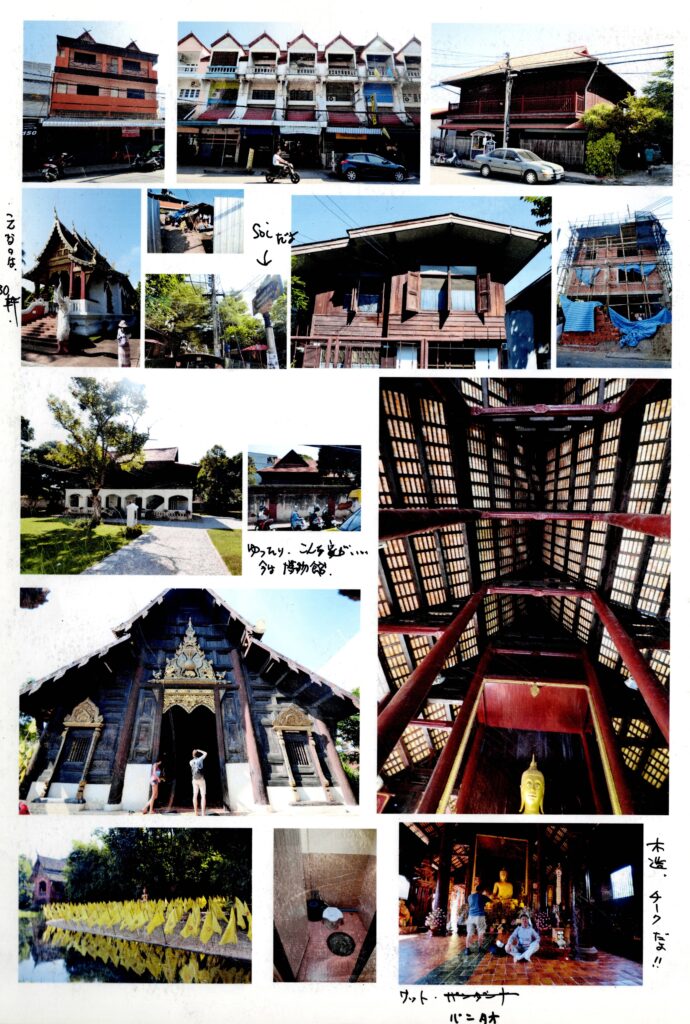

街歩き タノン(大通り)からソイ(枝道)へ

大通りは極めて少なく、そこにモノレール、高速道路を走らせ、超高層ビルが林立すう奥に行き止まりの枝道があり、まさに映画「ブレードランナー」の混沌の世界が広がります。

王宮 博物館

タイ建築論 Architecture by wood日本の伝統木造建築と比べて論ずる。

美しい建物です。池に浮かぶ木造平屋建ての「亭閣」。漢字でこのように書くと中国風になりますが、日本語ですと「あずまや」、英語でならガゼボ(gazebo)というのでしょうか。

ラーマ5世(今の国王のお爺様)が、バンコクの北80kmの所に作った夏の離宮、バーンパイン宮殿の庭にあります。

タイ建築で唯一、是非みてみたいと思っていたものでした。というか、他のタイ建築は知りませんでした。

建築は文化のピラミッドの頂きで、形となるものです。トルコに行く前には建築家シナンを軸に、図書館でドーム建築と地中海世界の歴史を借りまくり、シッカリ事前準備をしていったのですが、タイ建築の本は図書館にありませんでした。タイの歴史は12世紀以降のタイ文字が生まれてからであり、16世紀アユタヤ王朝に西洋人が来るようになって、ようやく歴史的な記述になっていました。歴史がないところに建築文化なんて存在しないので、見るべきものはないだろうな。でした。

「良い季節です。お一人様10万円」と旅行会社にのせられ、タイ料理とマッサージだけを頭に、黄シャツ隊のデモが騒々しいタイに飛び込んだのでした。何も知らなかった私は、身の安全の為に、この50年のタイの変動をTV・インターネットによって、慌てて追いかけました。

バンコクの王宮、北の古都チェンマイ、アユタヤ王朝の遺跡を巡りながら、王様とは?軍隊とは?官僚は?華人は?農民は?商いはどうやって?疑問をあげるほど、王様、特にラーマ5世が大変であった事を理解しました。そして今の国民も皆、そのことを忘れていません。日本は敗戦し、天皇も含めてガラガラポンとなりましたが、タイは戦勝国であり文化は途切れていません。

フランスとイギリスに挟まれた中で独立国であることを誇示するために、ラーマ5世は自国の文化の独自性を求めたのでした。その結実が「亭閣」であったのです。今は、吹き放ちの中央にラーマ五世の立像が立っています。

明治天皇の業績と重ねて理解しようとしました。同じ明治時代に西欧に負けまいと生きたアジアの王様です。木造平屋建てという共通の建築技術がありますので、並べてみればタイの建築文化を日本と比較して理解できるのはもちろんのこと、日本の特性も浮かび上がりましょう。ただし、日本建築については先輩の文献から借りてこられますが、タイ建築については私のまったくの推論です。いずれか、タイの建築屋さんにこの私の推論をぶつけてみたいものです。

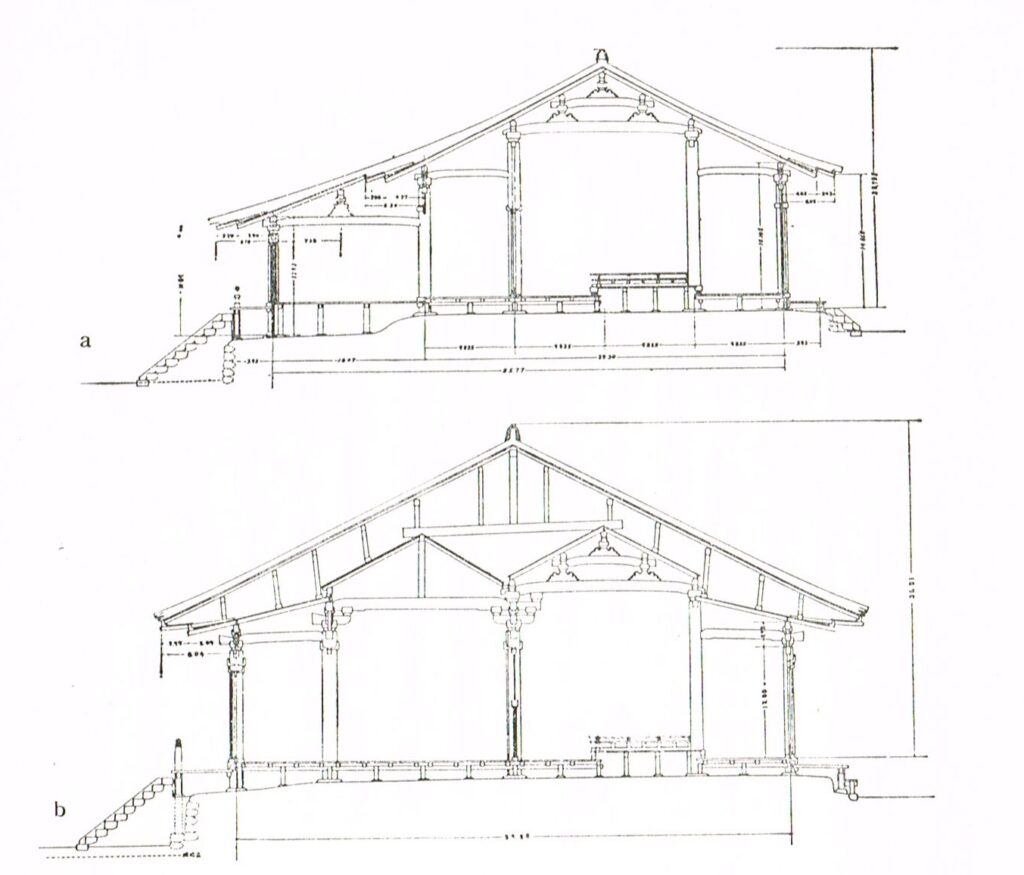

第1章 仏殿

ワット・パンタオ

チェンマイにあるチーク材を用いた木造の仏殿です。

日本と同じように本堂(金堂)と拝殿の名前は使い分けていましたが、正面に大きな仏像を置き、皆がその前で祈る建物の様式に差はないのでここではまとめて仏殿と称しておきます。

これ以外、私が見た大きな仏殿は全てコンクリートでできていました。

柱・梁、束立てされた三角の小屋組みが良くわかります。柱ごとに母屋を下げて小屋組みに懸けて、屋根が下がっていく様と、柱の所で垂木の勾配を変え屋根を折っている様が室内から良く見えます。

コンクリート製であっても、柱・梁の様式はおなじでした。屋根はコンクリートスラブでもちますので、小屋組はいりませんが。

切り妻の小屋を作るにもっとも簡単な三角の架構をずらすだけで、この重畳な屋根デザインができていたのでした。

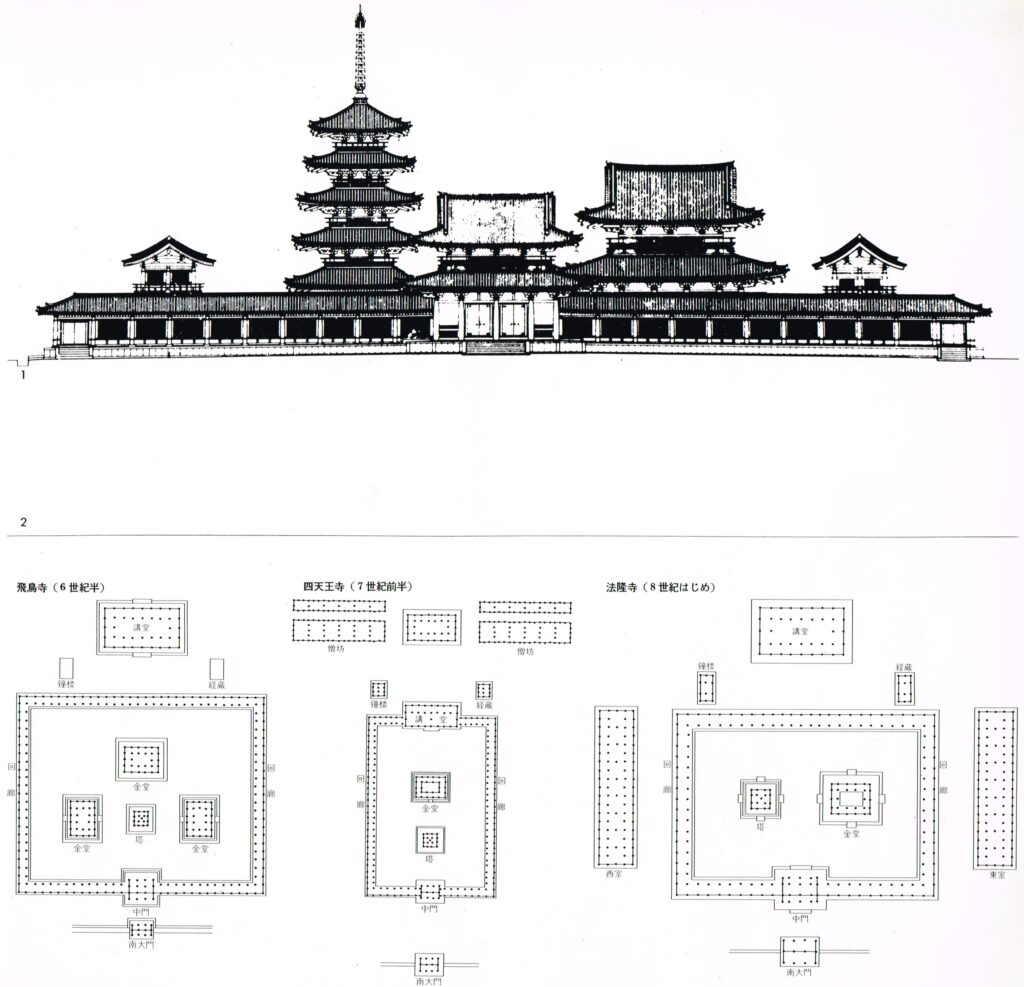

日本建築では切り妻の屋根は神社しか残っていなく、また多くは平入りです。妻入りは日本書紀で異端とされている出雲の系譜しかありません。日本では最も古い法隆寺金堂からして、寄棟、入母屋です。即ち四方に庇を伸ばして、大きな空間を得るようにしてきました。中国でもうこの小屋組みの技術は確立されていて日本は7世紀には直輸入していたのですが、タイでは祈るに大きな空間を必要としなかったのでしょう。ベトナム経由で南宋の建築様式は知っていたと思いますが、日本の神社と同様、祈りの場としてこのシンプルな様式を継承し、あとはコンクリートを用いて拡大コピーしただけでした。

柱の所で垂木を折って、屋根のこう配を変えるのを日本では錣葺き(しころぶき)と名付けています。法隆寺にある飛鳥時代の玉虫の厨子に残っています。法隆寺の屋根は滑らかな一続きに見えますが、実は垂木は折れていて、瓦屋根で調子を整えたものでした。

四天王寺

聖徳太子が作った日本最古の四天王寺は、錣葺き(しころぶき)であったであろうと、戦後にコンクリートで錣葺き(しころぶき)を復元しました。錣葺き(しころぶき)を妻につけるとこのように入母屋になりますので、この屋根の滑らかさを綺麗に表現する方向に日本人の美意識は働き、平安時代に和小屋として完成されたのです。

和小屋を簡単に説明します。

要は軒裏・天井裏の見えないところで、野物・跳ね木を用いて、構造材の垂木とは別に化粧としての垂木を軒裏に出し、滑らかな屋根と綺麗な垂木並びを共に見せる小屋組みです。建物を少し離れて見ると、屋根面とそれを支える垂木が同じく視野に入ります。それほど軒先が厚くなっているのです。先端の工夫で軒先はシャープに見えますが、ちょっと考えれば、屋根とそれを支える垂木が同一画面にあるのはおかしいですね。

上図は奈良の当麻寺の修理記録からわかったことです。仏の座の前に、人の祈り空間を徐々に大きくしていったこと、その為の建築技術の発展が日本独自に進んだ事を示しています。

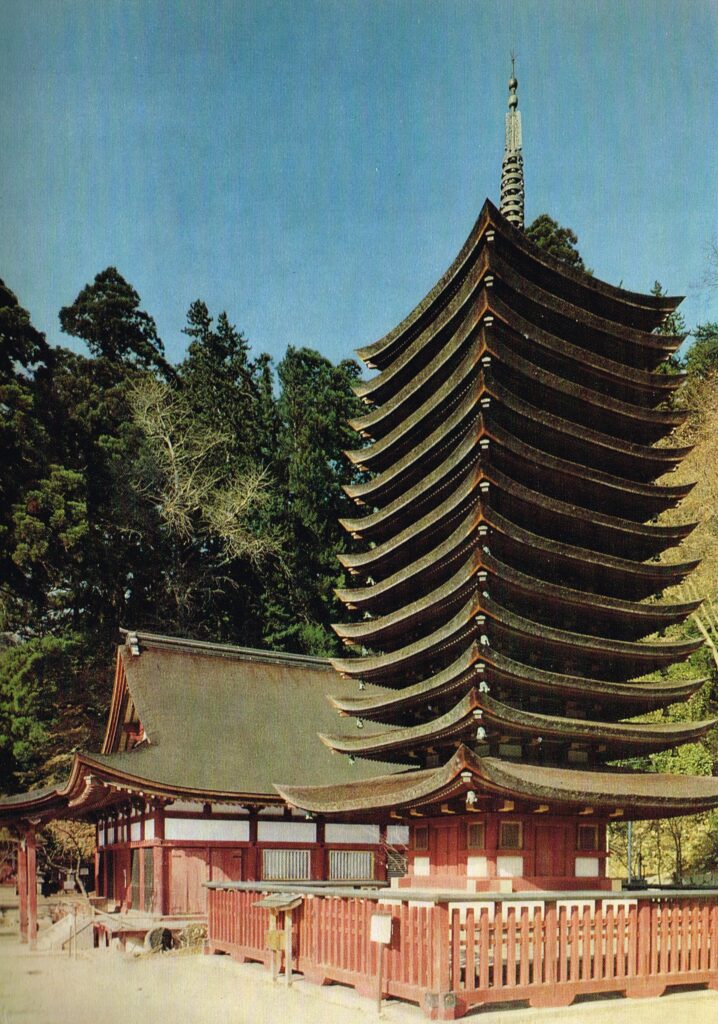

折角の四天王寺ですので、建物配置での日本化についても触れます。中国直輸入の四天王寺は門→塔→金堂と一列に並んでいましたが、法隆寺では金堂と塔は門の先に並んであり、これが奈良時代の薬師寺になると東塔・西塔と金堂を中心に左右に配置されることになります。大きなボリュームの金堂の両脇に背の高い塔が支えています。これが室町時代になると、山岳寺院ということもあり、3重の塔と小さくなって、その位置はフラフラとさまようことになります。

塔は釈迦の墓であるという本来の意味からは、タイのように、門→拝殿もしくは本堂(金堂)→塔と並ぶのが確かに正しい事だとタイで今さがらながら確認しました。

日本は法隆寺の頃からすでに日本流の美意識を発揮して、建物配置のプロポーションを決めていたと言えましょう。

伊藤忠太は、中門の位置と大きさからこれを解説しました。 釈迦の入滅から1000年後に中国経由で日本に入った仏教も、すでに日本で100年以上経っていました。

京都御所 紫宸殿(ししんでん)

安政年間の再建築が、明治天皇の指示のより現在の姿に整備されました。

もともとは、平安時代の住宅である寝殿つくりの建物を儀式用に大きくし、古式の錣葺き(しころぶき)をあえて行い、威厳を加えたもののようです。

平城宮跡に本来の大極殿が復元されましたので、天皇の住宅である清涼殿(せいりょうでん)と比べれば、紫宸殿が住宅であることが直観できましょう。

何よりも、屋根が檜皮葺きであるのが優しい。瓦博士もどこえやら、檜皮葺き→杮葺き→瓦葺きと屋根の格即ち建築の格が落ちていくと江戸時代には定まってしまいました。防火のために桟瓦が発明され、庶民の板葺き、土押さえも瓦となったので、街全体が瓦色となり、瓦の見た目の値打ちが下がったのでしょう。

あと、高床、高欄、しとみ戸、和小屋などなど、住宅仕様です。

ラーマ5世と同じように、日本でも西洋に力を示すべく、石造りのバロック様式「赤坂離宮」を作っていますが、明治天皇の心はこの優しい建築の姿に傾いていたことでしょう。武家の指示で威厳を示すならば、唐破風・千鳥派風のついたド派手な二条城のようになるところですが、育った公家社会の様式が身になじんだのではないかと、髭を蓄え身構えた軍服姿のお写真を眺めながら思っています。

明治神宮

明治天皇は生まれ故郷の京都に葬られましたが、周りは許してくれません。東京のど真ん中に新たに森を作って、今度は神として奉られることになりました。本人の希望ではないでしょうが、神社の様式は、家康を祀った東照宮スタイル、神様の本殿と拝む拝殿を相の間でつなぐ、H字型の配置です。本殿が拝殿より大きく立派にし、祈りの場が小さいので、東側脇に特別祈り場を設け、拝殿の外には屋外で拝めとばかりの広場がとられています。武ばったデザインにするわけにはいきませんし、伊勢神宮のデザインを持って来るのもはばかれたのでしょう。

私には、京都御所の香りがします。

ワット・ポー(涅槃寺)の妻飾り

タイの仏殿は全て妻入りであり、仏殿に入るに見上げるところですので、飾りは集中しますわね。キンキン、キラキラ♪

破風板、母屋の小口隠しの懸魚 海老虹梁に大瓶束、狐格子など、日本の木造にあるものと、デザインのきっかけは同じですが、できあがったものは大違いです。

なんでも金です。金ならば腐りません。

ステンドグラスからの影響でしょうか、綺麗な色のガラス玉が、三角のなかに埋められています。

チェンマイの棟飾りは、伊勢神宮の千木そのものでした。一番端の根太を破風としてつき出し、屋根の上で交差させていました。上の写真は鴟尾(しび)に似ていますが、魚でなく鳥だそうです。棟の端をあげていくのは棟を水平に見せる(ゲシュタルト心理学)為に日本でも行いますが、これは中国からの影響でしょうか。棟木の上に板を足してお安く端をはね上げています。

ワット・バナンチェン

19mの黄金の大仏で有名なチェンマイのお寺です。大仏も塔と同じくレンガを積み上げ、漆喰を塗って滑らかにしたものです。金を張るために、漆喰の上に黒い漆を塗っているので、金ピカにも深みがありありがたい仏様ですので大人気のようです。

露天に置かれた大仏様という始めのところは日本と同じですが、後から覆い屋をつけられ、その前に拝殿が2軒と下足脱ぎ場が継ぎ足され、ドンドン長くしました。日本と同じ発達で面白いです。しかし、今日の観光バスの客は、本殿と拝殿の間のテントから横入りです。人数が少なければ、そりゃ皆さん本殿のお釈迦様の前に座りたいですよね。

第2章 仏塔

語源から始めます。塔はインド語のスツーバの音訳です。中国で卒塔婆(そとば)となり、塔婆(とうば)となり、さらに省略されて塔となりました。

釈迦は涅槃の後火葬され、その遺骨は手軽に運ばれ仏教伝搬の一役を担いました。当初は舎利八塔といわれ八つの大国にわかれましたが、100年後、阿育王が出て八塔の仏舎利を基に八万四千塔を作るといい、いくつになったかはわかりませんが多くの塔が建てられました。

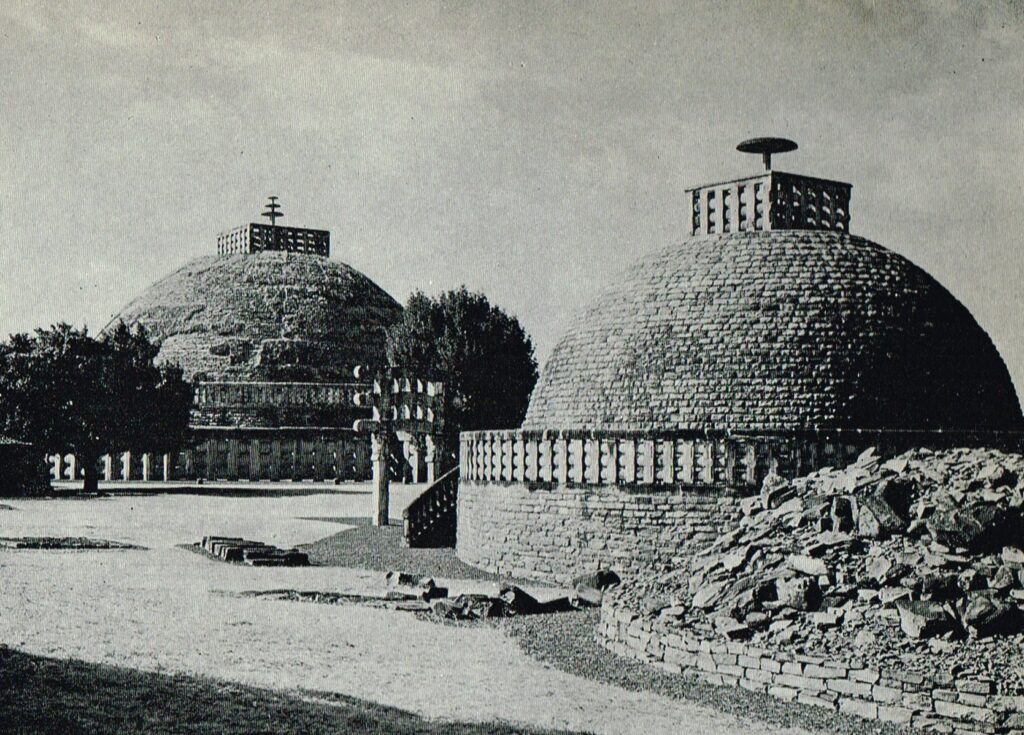

左の写真は、阿育王の頃からのスツーバと言われているサンチの塔です。レンガを積み上げた土饅頭のような形をしています。

それが、中国で垂直に高くなり日本に持ち込まれました。塔は土編です。成り立ちからしてお墓であり、建築物=仏や人を包み込むものではありません。

多武峰(とうのみね)十三重の塔

今は、談山神社となっていますが、もとは鎌足の為に建立された妙楽寺でした。塔は室町時代に作られたものです。多宝塔、三重の塔、五重、七重、九重、そしてこの十三重の塔と、日本の塔は木造という制約の中で、背が高いことを狙った記念碑としての構築物が本来の姿です。

心柱を伸ばし、屋根の上で路盤・伏鉢・請花・宝輪・膵炎・竜車を貫き最上部に宝珠をおいています。路盤以上の姿が伝来のスツーバであり、その下の五重とか、十三重の部分はどうにかして木組みで高くしたいと技術開発がされたもので、内部に人が入る隙間はないのです。時代が下がって心柱を二層目で止め、一層目には仏像を置けるようになりました。心の中で仏を思うより、中に仏様の姿が見える方が、それはわかりやすいですね。はい、釈迦を思って悟りを開く修行より、安直な偶像崇拝です。

ワット・プラ・ラーム

アユタヤの歴史公園の真ん中にあり、王朝の初期14世紀に建設されたとされていますが、後世の修復によりクメール様式となっています。8世紀頃からインドシナ半島を修めたヒンズー教のクメール王朝は文字も持っていました。クメールの影響下で力をつけたタイ王朝はクメールを征服するとともに文字を始め、その文化の多くをクメールから受け継ぎました。

朝鮮半島と大和朝廷との関係も、ローマ人を駆逐したフランク王国も同じでしたね。新興国の軍隊の力と文化の力が相反している中、新興国は王権の正統性をうたう新たな文化の軸を作ろうとします。神道、カトリックに比肩するタイの文化の軸は、スリランカからの上座部(小乗)仏教でした。北のチェンマイでは12世紀頃からだと書かれていました。

ワット、即ち寺の意味ですが、父王の火葬場の跡に作ったということは、父王の墓の権威で自らの王位を正統づけると言うことであり、釈迦の骨ウンヌンはどこかに行ってしまいました。

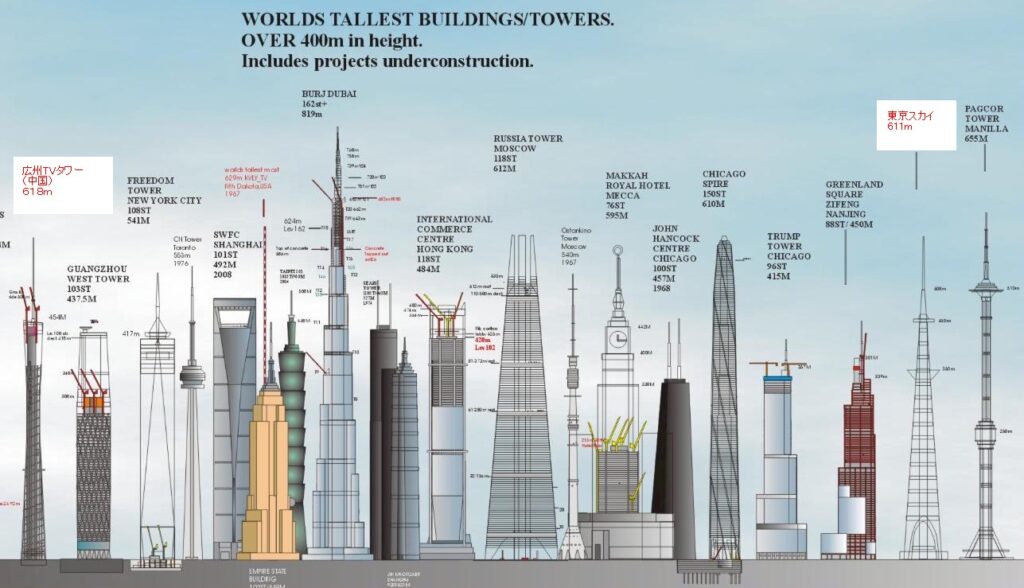

おれんちが一番高いわい。古今東西、人類は建て続けて来ました。今も残る諏訪の「御柱祭り」がおったてる原点でしょう。権力が大きいほど、高く建てられるということ、その高さは権力を表します。

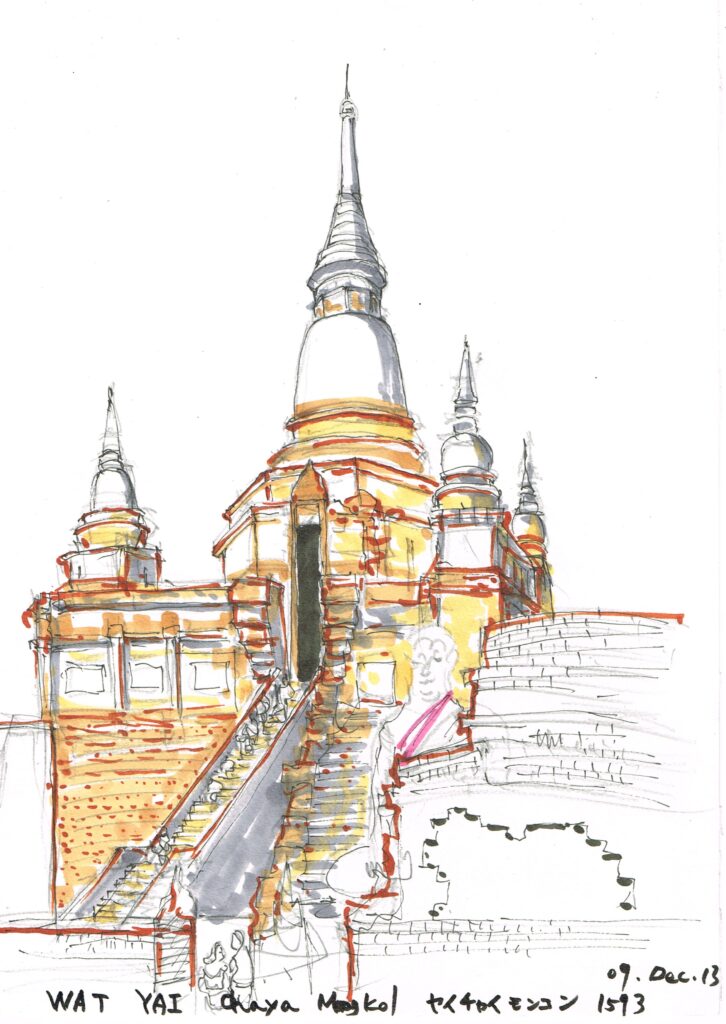

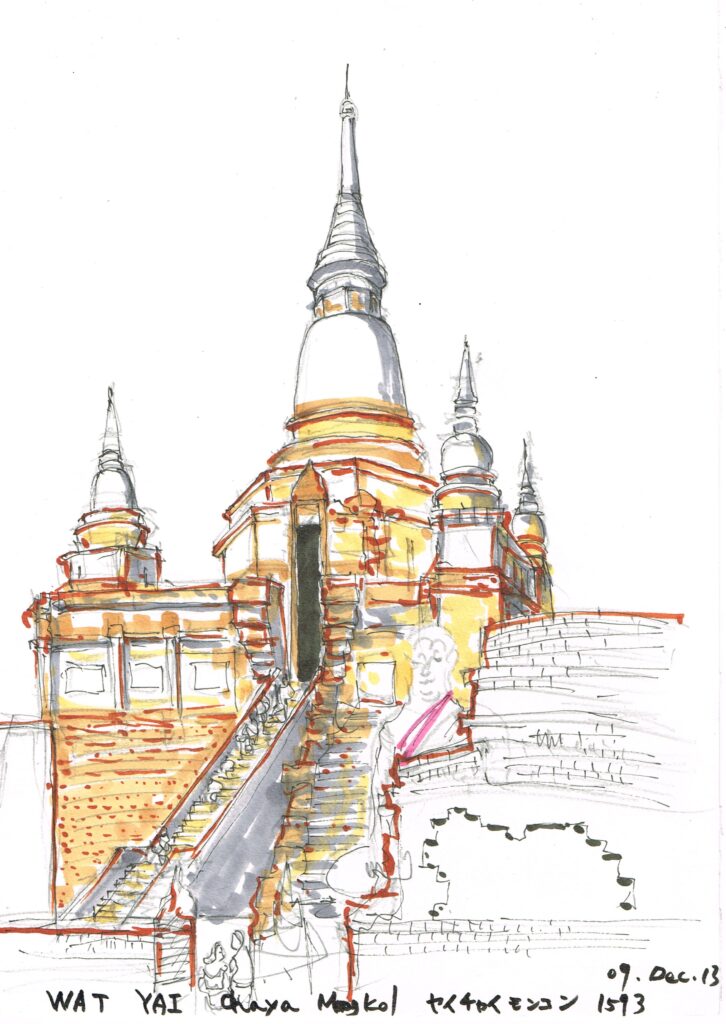

ワット・ヤイ・チャイ・モンコン

この形は、ドイツか何処かで見た形?ブルク(古城)の遺跡が今もドイツには多く残っています。高い物見の塔が城壁に奥についていました。あれ~、折角の敵の侵入を守る城壁に、簡単に取りつけるような階段はないな。

これも、建築ではありませんでした。レンガの積み上げで巨大な仏塔(ヤイ・チェディ)を作っただけの事。デカイ仏像は仏塔の外に鎮座おわします。16世紀の王様がビルマに勝った記念だそうですで、お墓ではない?いや、作ったナレースワン王のお墓のようなところもありましょうか。

釣鐘型の仏塔は、スリランカからのものです。基壇を高くして全体の高さを引き上げていくのは、日本の13重の塔と同じです。

日本語での注意書き

アユタヤのラーチャ・ブーナラ寺院は、礼拝堂も残っている15世紀の遺跡ですが、不埒な日本人への注意書きに2つの事を思いました。

その一:右下の絵を見てください。仏塔の中は空洞です。イメージとして仏塔は左下の絵のごとく、釈迦そのものを表している。

その二:タイにはメソポタミアのアーチの技術は伝搬してきていない。17世紀にインドではタージ・マハルというイスラム技術による巨大なドームがお墓として作られており、今のタイの建築屋も当然知っているのですが、漆喰でのクメール様式の凸凹装飾壁面が落ちてしまうと、実物はご覧通り。伝統としてアーチ技術はもっていないのに、このような絵を書いてしまうことに失笑しました。

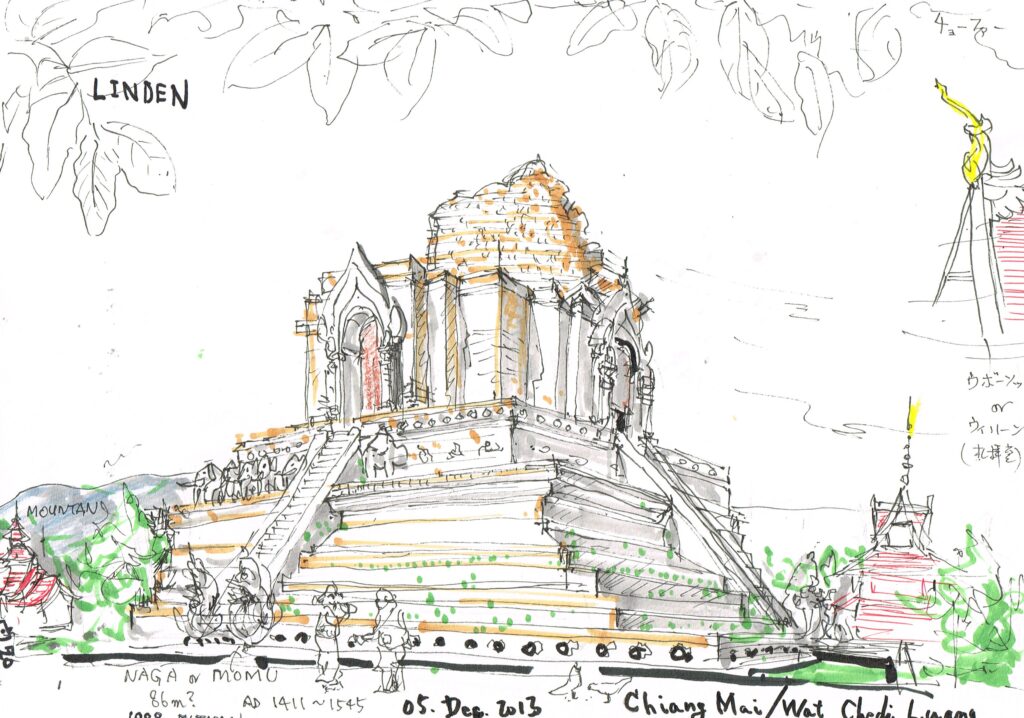

チェンマイの チェディルアン(大きな仏塔の意味)

チェンマイの真ん中にある14世紀の仏塔の遺跡ですが、当初は81mもの高さを誇っていたそうです。寺は今も現役であり、20世紀に日本の援助で復元をしています。見るからに、とってつけたような復元です。

階段の正面に、壁を引っ込ませることはできないので、壁を飛びださせて黄金の仏像を置いていました。

「こうであった。」のではなく、「こうでありたい。」と付け加えたのではないでしょうか。

第三章 仏殿と仏塔の合体、霊廟建築へ。

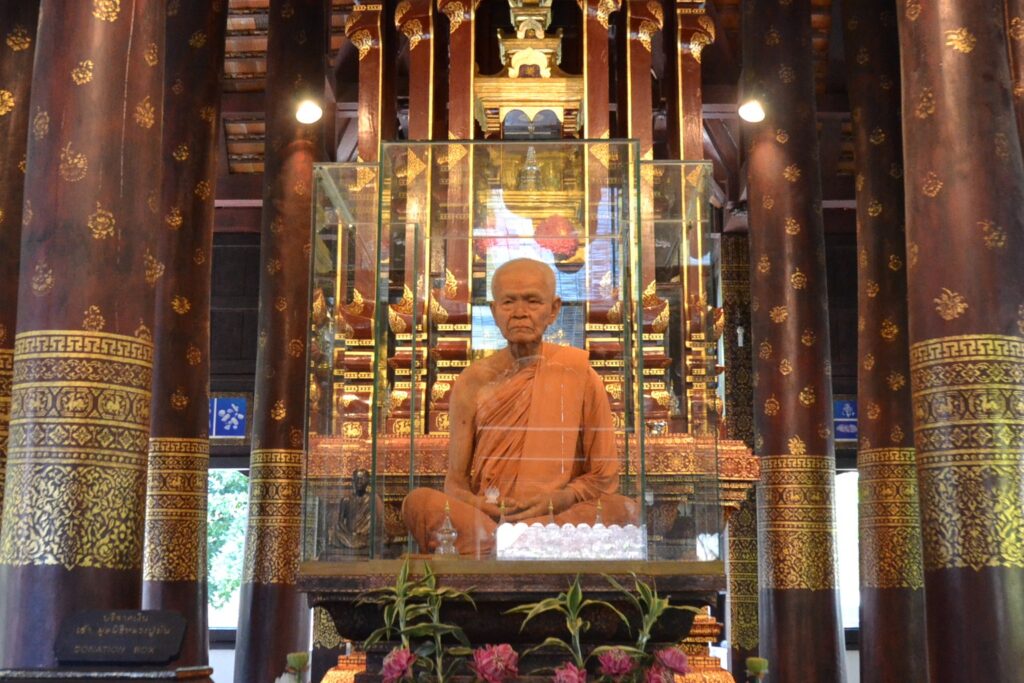

生き仏様?第一感は、「ええ、なんだ! 気持ち悪い。」でした。

本尊である巨大な黄金の釈迦の前に高僧と思われる実物大の座像が置かれているのは、すでにチェンマイの寺でいくつか見ていましたが、こちらは堂々と正面にあり、厨子の中には釈迦仏もありましょうが、間違いなくこの扱いは御本尊様です。

チェンマイのチェディルアンの塔頭というのか子院というのか、周りに立っている礼拝堂の御本尊様ですした。

タイの男子は成人になるために、坊主となって修行をしないといけません。その施設として大きなお寺の周りには僧房があります。僧として功績が高く人気の人は、日本でも鑑真和上像、空也像、禅宗の高僧etc.がありますので容易に理解はできますが、この子院はコンクリートで作られて10年余。彼についての新聞記事も堂内に貼られていました。

釈迦をまつり、拝むのが仏殿です。仏とそれを拝む人を包む建築です。拝む対象は釈迦から王に、高僧にかわってきました。

仏塔は、釈迦そのものを象徴するものです。お墓→記念碑となり巨大化しました。墓は王の権力を誇示し、王であることの正当性を示すものとなり、王の墓を仏塔として作ることがアユタヤ王朝では当然となりました。

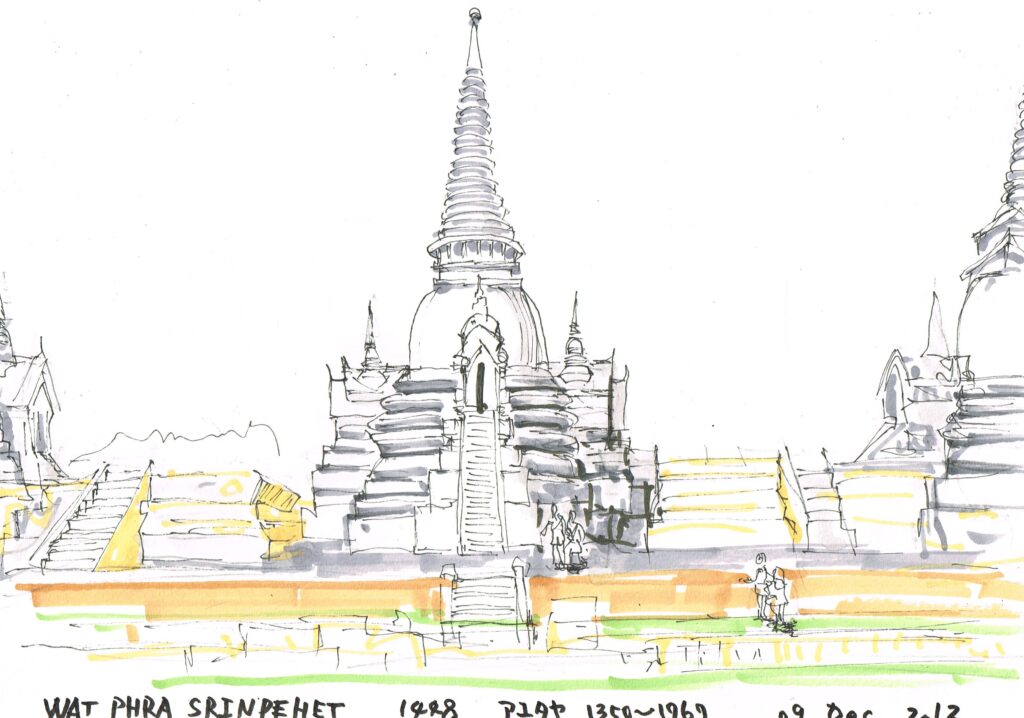

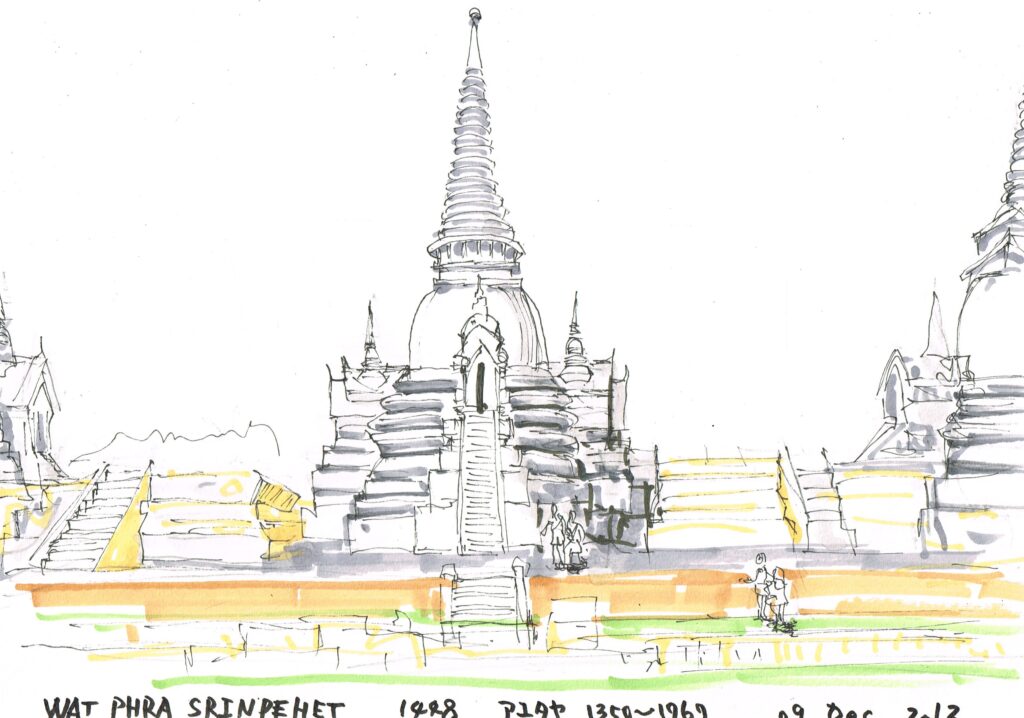

左図は、アユタヤにある16世紀のプラ・スィー・サンペット遺跡です。3つの仏塔はそれぞれ3人の王様の遺骨を納める為に並んで建てられました。

正面に大きな階段と入口がありますが、左右にも一度基壇に登ってから昇る入口があります。入口がドンドン外に出てきて2重にずらして重なり、そうか!仏殿の錣葺きに見えるぞ。

形状は木造の3角の小屋組ではなく、チェンマイのチェディルアンの入り口と同じく、ドームの半割り(イーワーン=イスラムの出入り口のデザイン)からの形なのでしょうが、木造で身につけた様式が出てきています。

ラーマ5世は、バンコクの王宮・バーンパイン宮殿において、木造ではできえなかった形、仏殿と仏塔の合体を、コンクリートと鉄骨という近代技術でなしえたのでした。そして、それが今やタイ中に広まったのでした。これなら、王も仏も祈る人と同じ建築の中に納まることができます。

Architecture by wood がこの小論のタイトルでしたが、結論はby Steal and Concreteでないと実現しなかった建築でした。

タイの寺は、霊廟建築なのです。

バンコクの交差点には祠があちらこちらにあり、若い人も、お供えをしてお参りをしていました。観光案内書では「ピー=精霊をまつる、パワースポット」と書いてありました。

上部座(小乗)仏教は大乗仏教と違い、如来なぞはいなく釈迦だけの唯一神の信仰という知識との矛盾があったのですが、寺々を回ってわかりました。ヒンズー教の文化の上にあとからやってきた仏教なのです。ヒンズー教は多神教ですし、精霊というのは日本で言うところの八百万の神々、自然界そのものをあがめるアミニズムの信仰に出てくるものです。

キリストやイスラムは一神教であり、他の神をみとめません。バチカンもペトロの墓の上に作られたはずですが、ヨーロッパにもあった精霊信仰をキリスト教は追い出してしまいました。

タイ観光と言えば寺とその遺跡しかありませんので、10日間のタイ旅行で20寺はお参りしたでしょうか。多くの友人の「タイはいいぞ。」の勧めに従ってようやく訪れる事ができました。確かに「タイはいいです。」顔形が似ている同じモンゴロイドとしての親近感ならば、近くの朝鮮・中国のほうが多くなるはずでしょうが、違いますねぇ。人種ではなく、タイの国の生い立ちからの歴史・信仰が私たち日本にフィットするからだと感じました。

今も王様を敬いつつ民主主義のなんたるかを模索するタイです。応援したいです。

日本の霊廟建築は、北の天満宮から家康の東照宮の系譜と、鑑真から親鸞、御影堂への系譜と神と仏と2種類ありました。どちらも神格化されており、拝む人には遠くにある建築様式だとの印象を私はもっています。戦争でなくなった多くの方々をまつる靖国神社も、所作は東照宮の系譜であり、拝む人に遠い建築様式です。

タイでは、前世のカルマによる結果が現世であり、ブンをつんでの来世での生まれ変わりを信じています。日本の死の捉え方(死=穢れ)が、人が神や仏となった時にその距離感を生み、タイではおおらかで賑やかな様式美になったのではないでしょうか。

日本の都市の祭りはタタリ(=疫病)を納めるためのものでした。

タイの王族の葬式では、キンキラキン♪のこの霊廟建築は、壁を吹き放って、車に乗ったり、船に乗ったり、、、、、さぁ、実際はどのようになりましょうか。

おっと、不敬な発言でした。お許しあれ。