「ローマを見ずして建築を語るな。アクアポリス、アゴラを見なければ建築家とは言えない。」と、ありていに私も西欧文化の建築教育を受けています。ローマ、イタリアはyomeも大好きで4回訪ねていますが、アテネ3日間は今回トルコ旅8日間のついででした。飛行機で1時間の隣の国ですが、国をまたいだので二人で124万円もかかりました。

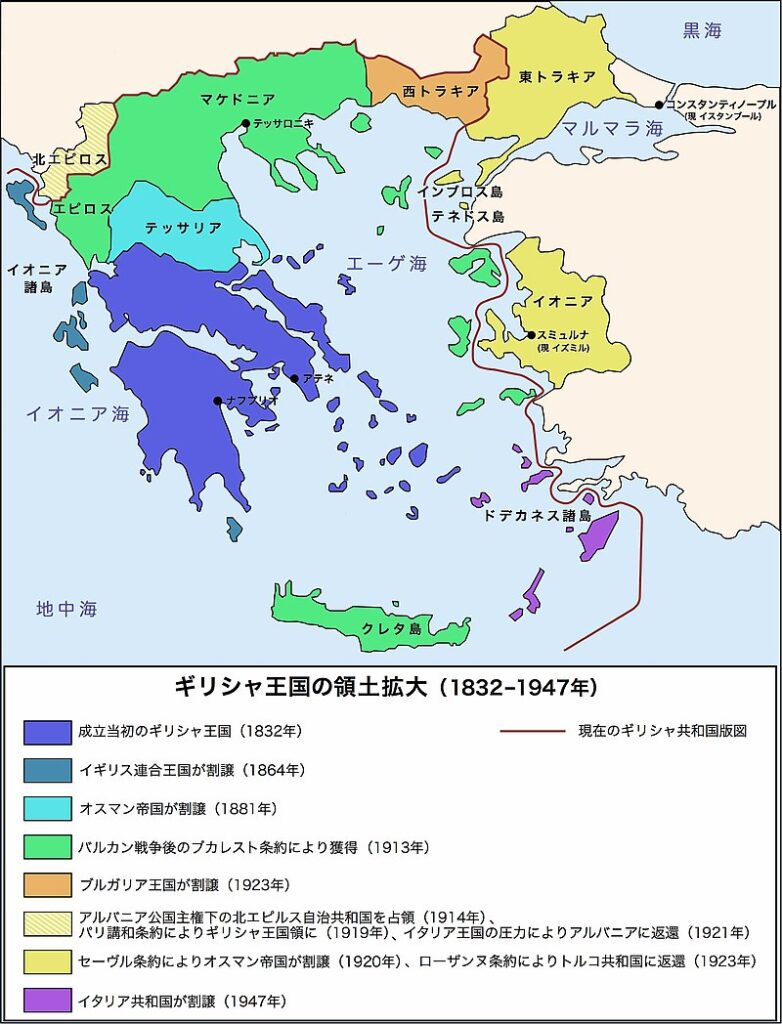

隣の国ですが、ギリシャは400年もの間トルコに支配されており、今も1974年のトルコ侵攻以来キプロス島でにらみ合っています。1923 年にトルコは戦争に負け、当時人口2000万人のトルコから130万人のギリシア語人がギリシャに、35万人のトルコ語人がトルコに強制移住されています。

日本語を話すギリシャ人のガイドから派手に稼ぐトルコ(人口8500万人)への恨み節を聞きましたが、船運とはげ山のオリーブ畠だけの人口1000万人では勝負になりません。国はEUのお荷物なのですが、ギリシア哲学とギリシア人によるキリスト教布教がアテネに多くの観光客を呼び続けています。町を見て、遺跡をみて、博物館で遺跡を考えてみましょう。

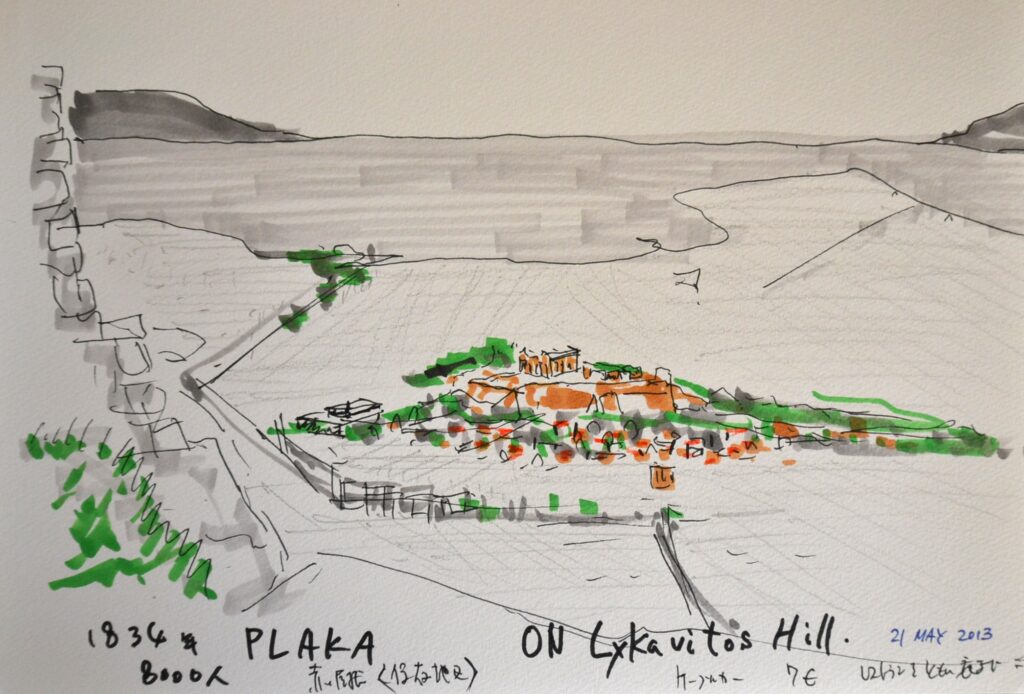

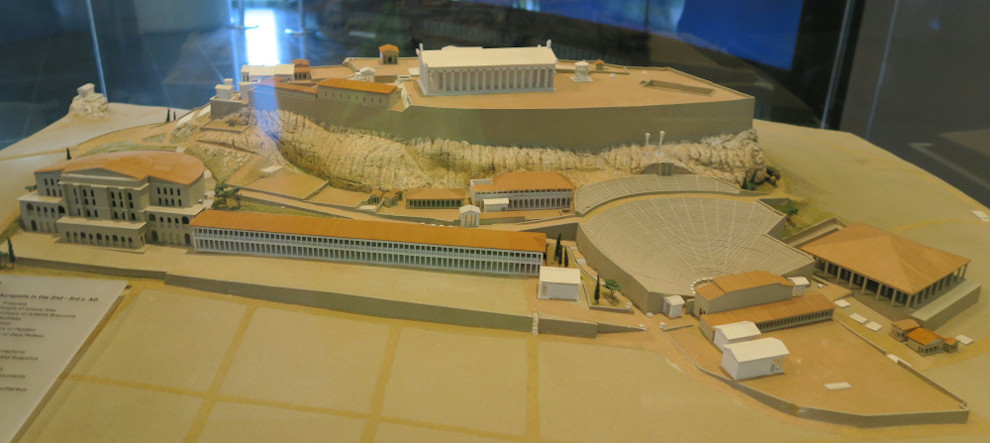

リカヴィトスの丘(270m)から、アクロポリス(170m)を見る。

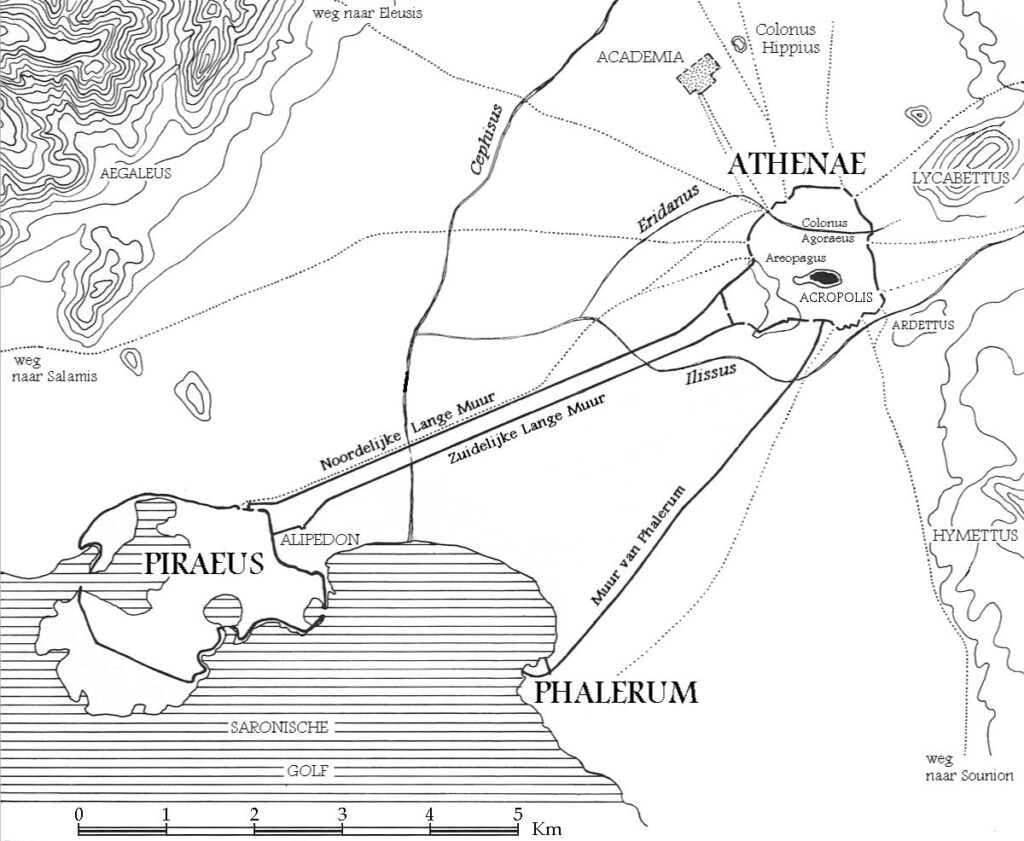

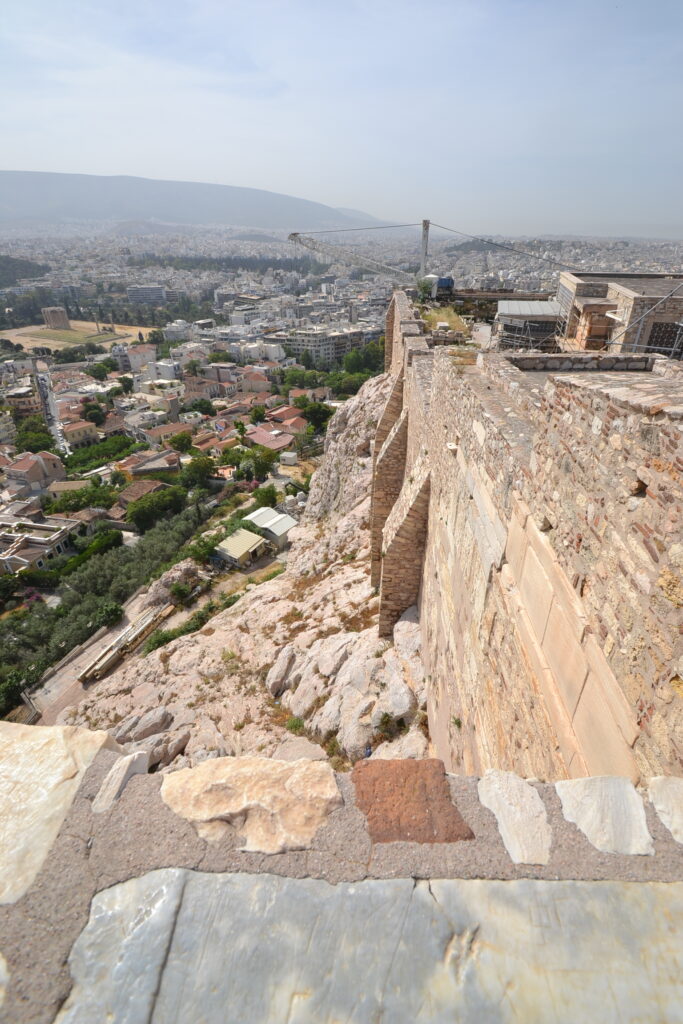

都市を見るには、高い所からと決めているのですが、アクアポリスから見ては、アクロポリスが見えません。ペルシアとの闘いでは、アテネ市民の神殿であるのですが、砦・山城でもありました。市民は奴隷を使って町の周囲で農業経営をし、エーゲ海に面した外港ピレウスによって、商業で稼いでいました。

アテネの町は、1960年代に作られたアパートで埋められていて、バルコニ―にはテントが飛び出ており、シャッターとその増築から、住まいの貧しさが噴出していました。ガイドは「3時間、どこでも行く。」というので、ドイツ企業に買われたケーブルカーで丘に登ったのでした。町で見るべきものは博物館しかないアテネです。

プラカ PLAKA 歴史的保存地区

1834年には人口8000人の小さな町でした。1816年に、イギリスの外交官エルギン伯爵トマス・ブルースが、当時オスマン帝国が支配していたギリシャのアテネから彫刻「エルギン・マーブル」を剥ぎ取り、イギリスに持ち帰り、現在は大英博物館に展示されています。ギリシャ人としての気概なぞ1923年まで全くなかったのでした。

南欧には行っていませんが、こんな感じなのでしょう。

アテネ料理は、アメリカン。

ムサカ(ラザニア似)、トマト詰め物は確かに旨い。

しかしなんといっても、外バリバリ。中もっちりのタコが食べたかった。生のをグリルしただけ。これで13ユーロ。高いもんです。日本でもやってみましょう。500ccのハウスワインもまぁ普通に旨い。都合38ユーロ。高い観光地値段です。

羊:わずかな ラムチョップの端 2キレ。牛:ミートボール 4ケ。豚:ソーセージ 2本、これが一番スパイシー

トリ:胸肉の薄切り 6枚。何のことはない、鶏肉主体でしたが、日本では100g30円の胸肉も、調理でこんなになるとは嬉しい。

アクロポリス、アゴラ

アクロポリス

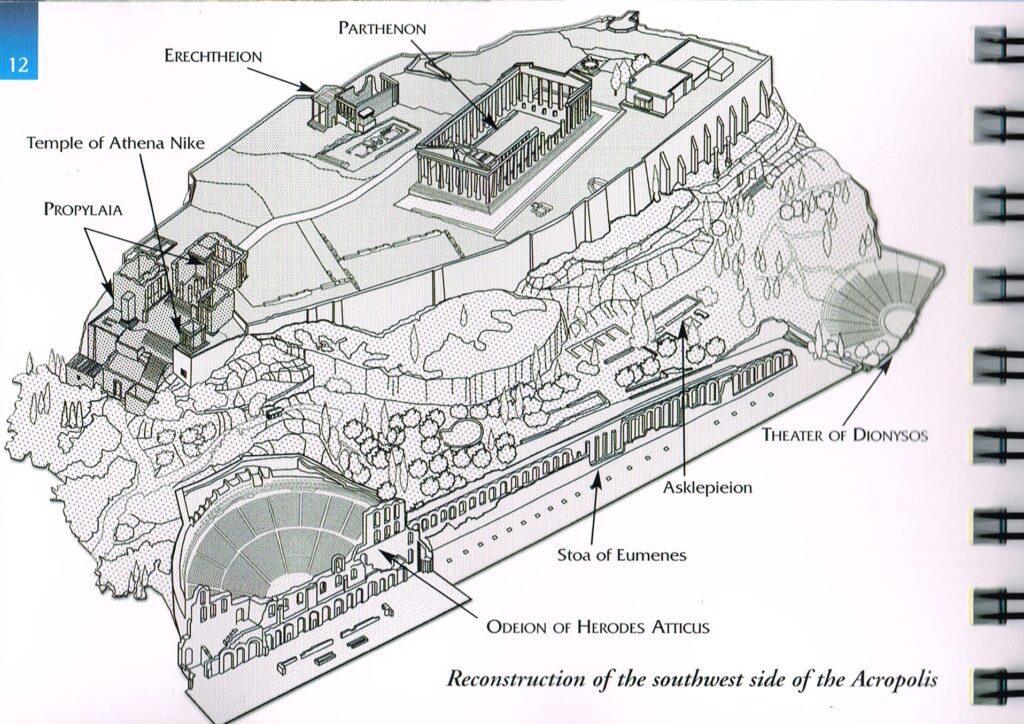

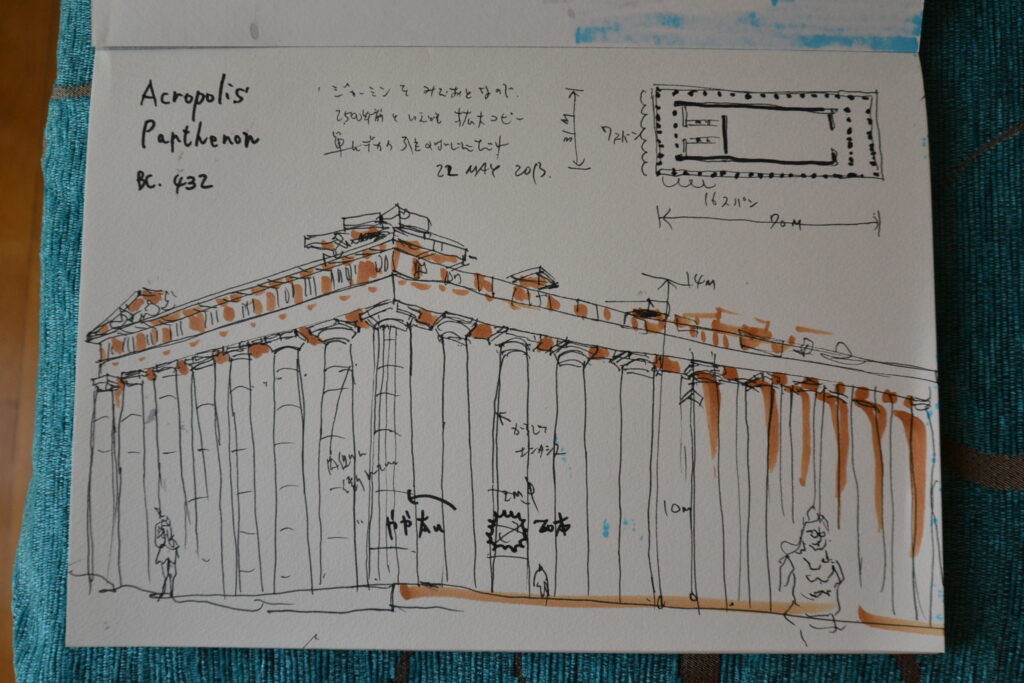

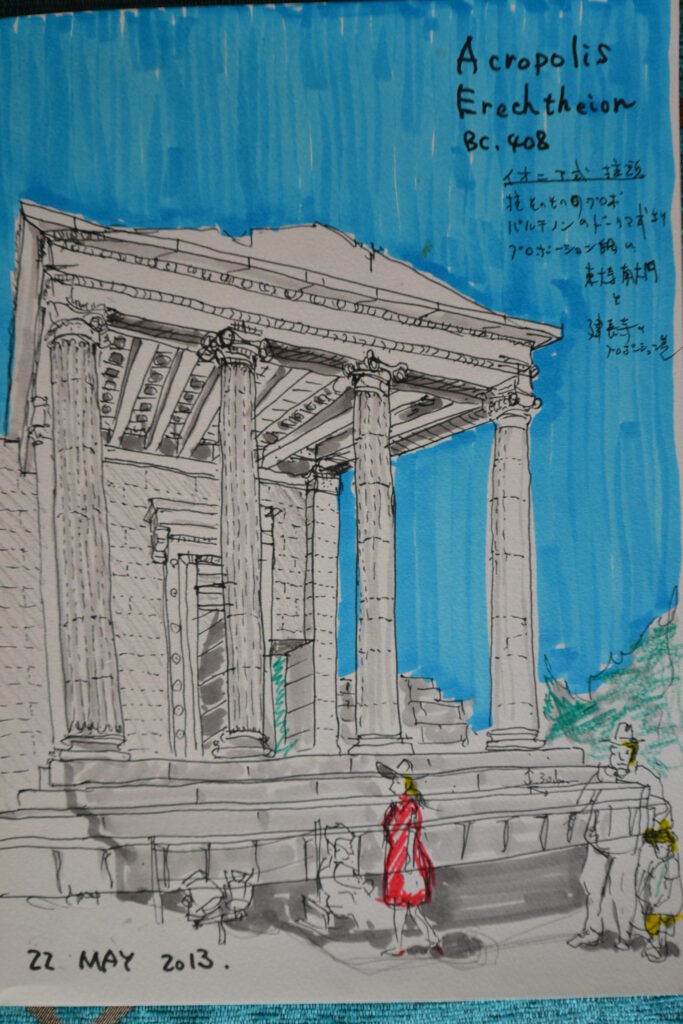

アクロポリスの見ものは、第一にドーリア式のパンテオンBC432年ですが、工事で近寄れません。近寄れるのは第二のイオニア式のエレクティオンBC408年建設、BC48年再建ですが、これも中には入れません。

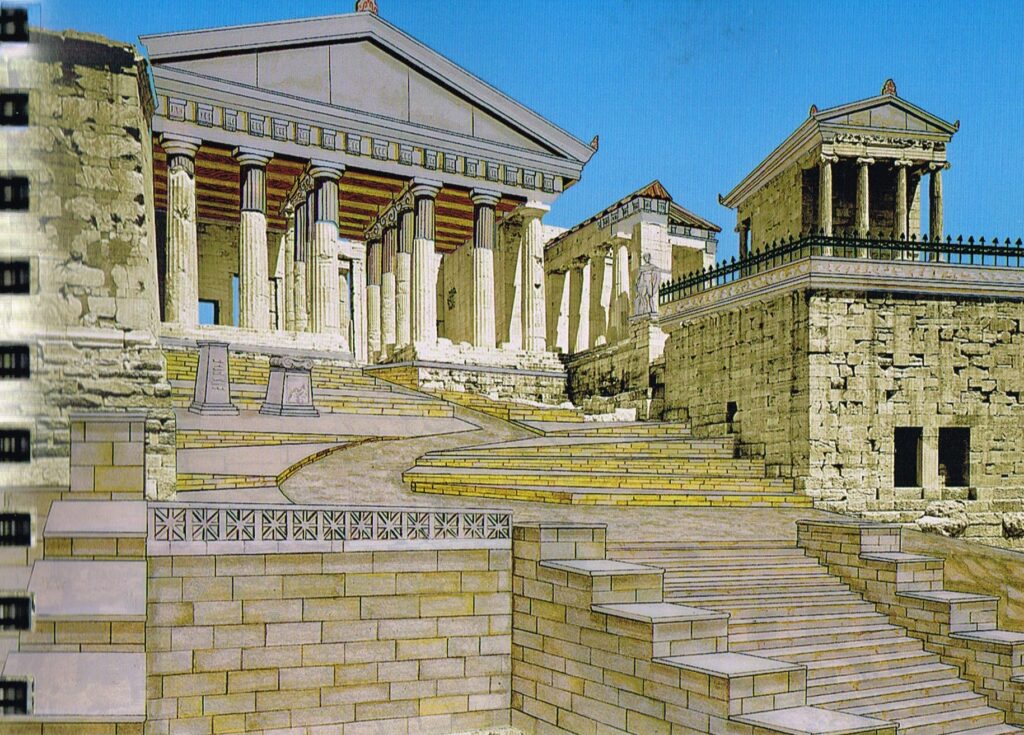

といういう事で、最大の見もの、建築家として空間を体感できるのは、第三の登り口のプロピレア(前門)とアテナ・ニケ神殿となります。

一周して気が付き、炎天下に日傘をさして、帰りにもゆっくり味わいました。

ピナコテク プロピレア アテナ・ニケ神殿

安土城の伝・大手道の階段も同じだ。

ブーレの門、アテネの町の撮影です。写真正面はニケの神殿。左はプロビレア(前門)

左手に仮設の階段が見えます。

門は柱しかないのですが、この列柱越しにアテネのアゴラが右手に見えます。東福寺のまろき柱とは高さに比して太いです。直径150センチはありましょう。

パンテノンは高さ10m、直径2mあるでしょう。東大寺の柱も直径は120センチありましたが、石で作られた空間の重さを実感しました。知識として持っていましたが、体感は格別です。

パンテノン

登ると、パンテノンの西側が見えるのですが、妻の三角があります。「アレ~?」ですよね。西を祭壇として、東が正面となっていたのでした。東のぺデイメントは、イギリスの外交官エルギン伯爵トマス・ブルースが持ち去っていて、確かにありませんでした。わざわざ回り込ませていたとなると、そもそもの神殿配置が怪しくなります。どこかに解説があるのでしょう。

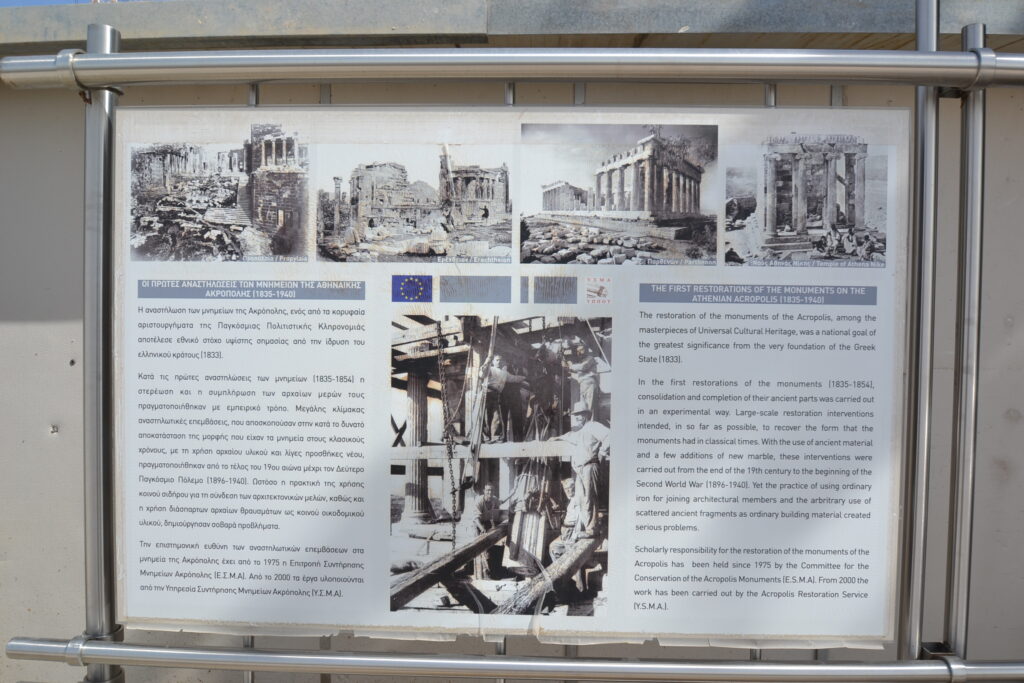

遺跡の復元は、遺跡の破壊だとよくわかる写真です。ハインリッヒ・シュリーマンが1870年代に神話の「トロイの遺跡」だ、と発掘したのですが、遺跡破壊でした。同じです。

エレクティオン

神殿の名前はギリシア神話の英雄エリクトニオスにささげられたものですが、使われ方がわからないのです。ペルシア戦争で破壊された後、BC48年に再建されています。

アクロポリスの麓

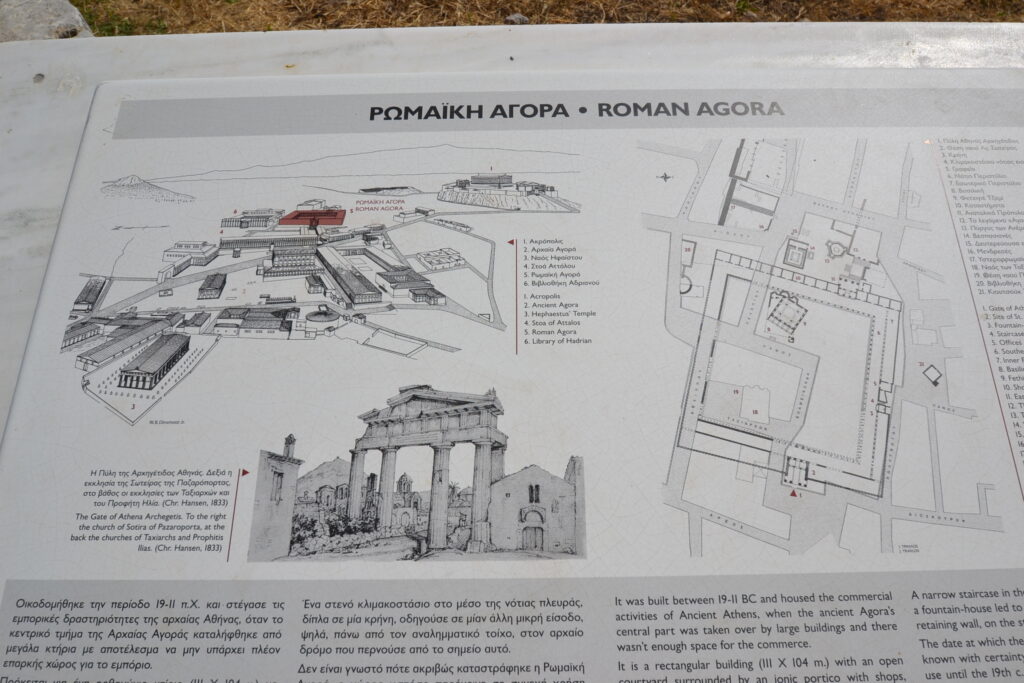

アゴラ ここには発掘品をメンテし、それを見せる施設もあり面白い。

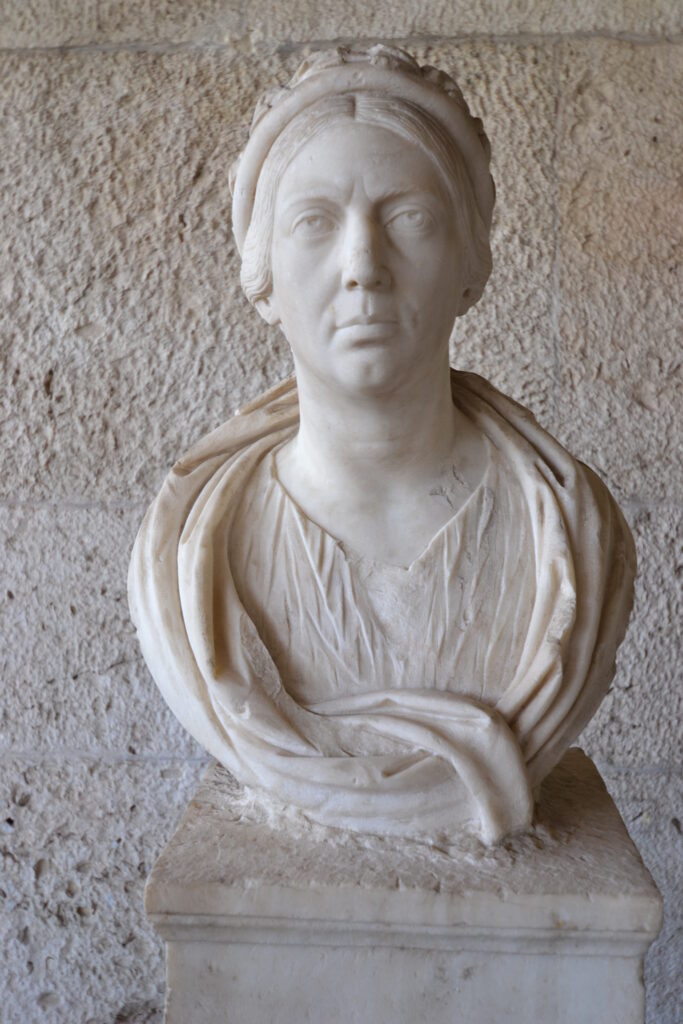

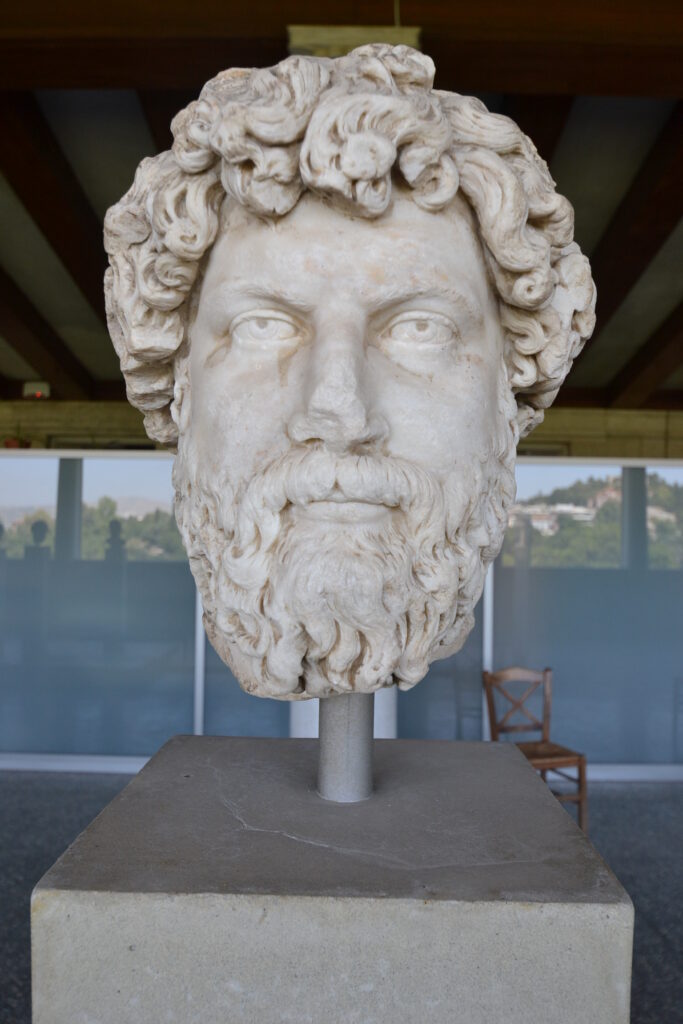

死後の為の肖像彫刻の数々です。男は顔とおちんちんしか残らないもの。女の有力者もいました。

生首がゴロゴロ。

肖像画のかわりに、自分の頭を彫らせたのでしょう。顔の下は、四角い柱なんですが、チンポコだけが四角い柱に掘り出されているのは?チンポコ自慢なんでしょうか。

アタロスの柱廊をもとに、戦後アメリカの寄付によって復元された。日陰さえあれば風がここちよく、クーラー要らずのアテネならではの建物です。1931年から発掘が始めた、

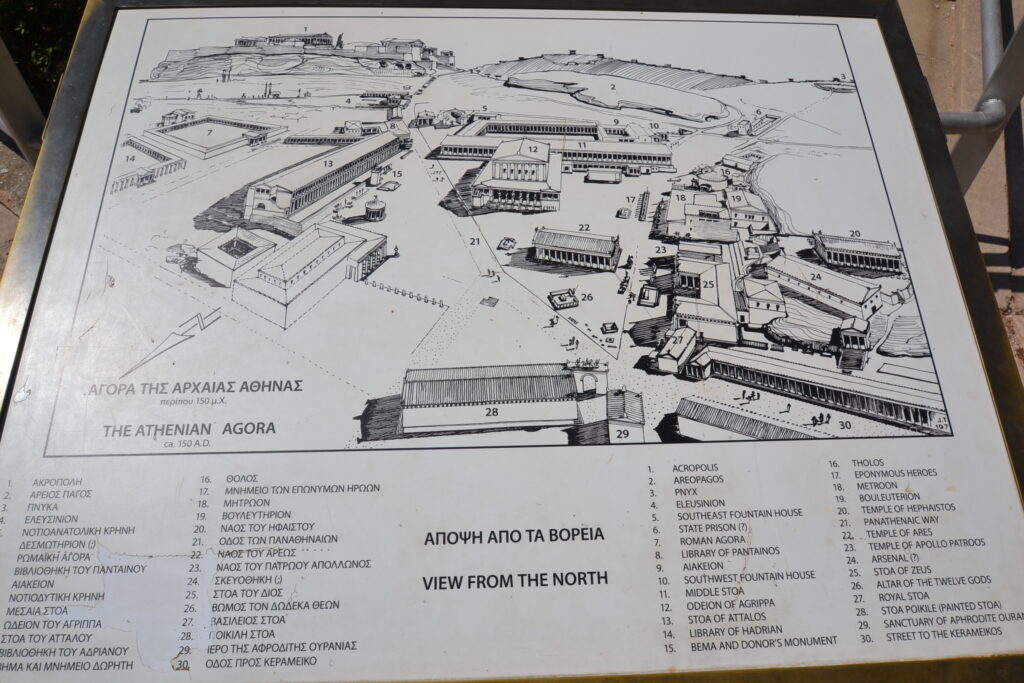

アゴラには、当時の復元図があり、この部分だとありますが、ホントの断片しかなく、よくも復元図が書けたものだと思いました。見て楽しくはないですね。空間に至っていませんから。

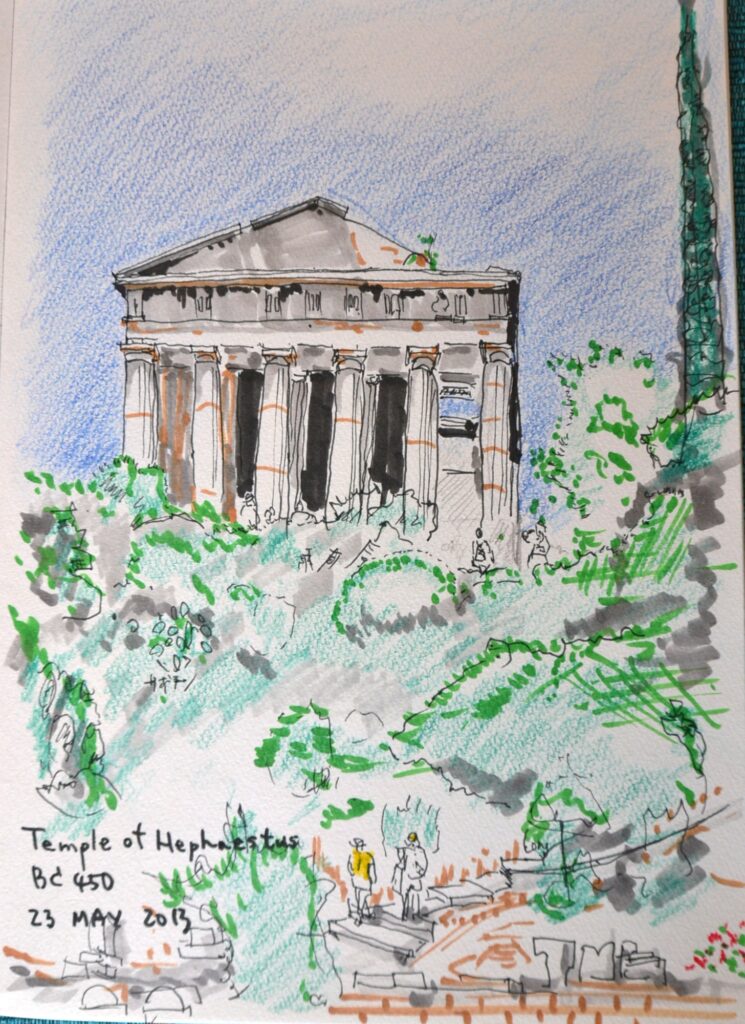

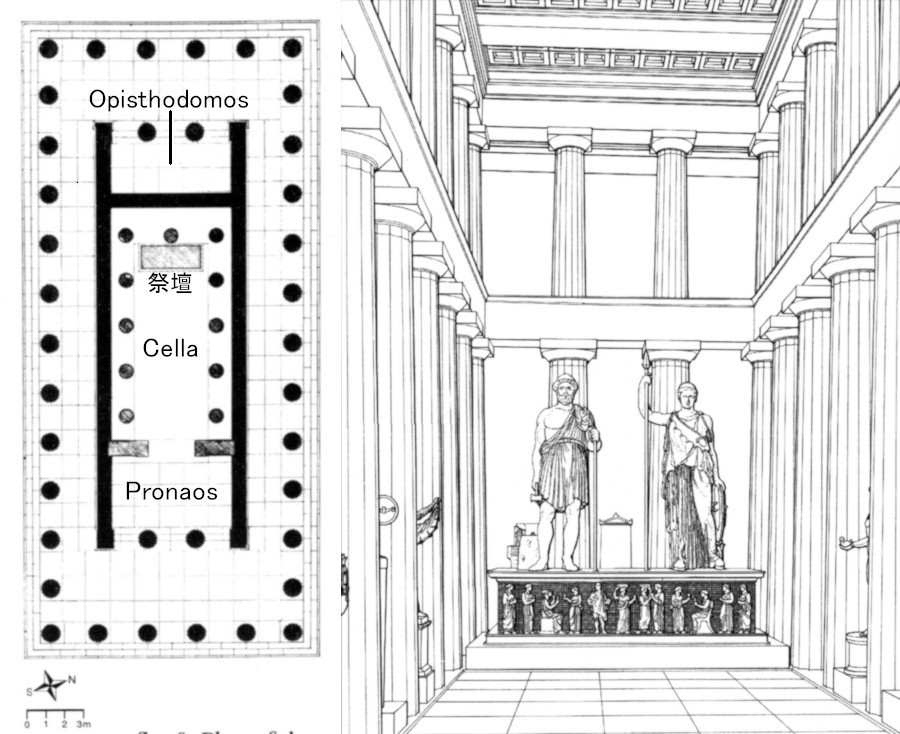

へファイストス(テセウス)神殿 BC5世紀 ドーリア様式

「オーイ、ホテルのりんご持ってきていたっけ。」という感じで、日陰のベンチでまったりスケッチをしていました。

イスタンブルでは雑踏の中、立ったままでも書きましたが、もういけません。こちらは昼寝シェスタをします。

旅最後の日はノンビリですわ。

パンテオンより小づくりですが、架構はよくわかりました。3日間のアテネでしたが、行ったぞ!というスケッチです。

壁が内側にあり、それが建物の四角を重く作り、丸柱は吹き放ち空間の為にあり、建物を軽く見せています。唐招提寺の吹き放ちと同じです。

博物館 考

新考古学博物館 2009年竣工

アクロポリスの丘と正対してあります。パルテノンの本物は全てこちらに収蔵。

こんな重い庇は私には思い付きませんが、日本建築の影響がありありの形でした。ドイツのイージ-オーダーのカーテンウォールを全面に用いて、気持ちよくアクロポリスの丘を建物内に取り込み、イメージの中で本物とコラージュしてくださいという趣向です。

アメリカがアゴラに作った長さ113mの古代アメリカ博物館の方が本物があって楽しいです。建築だけが立派では意味ありません。

パルテノンは、アテナイの神殿からギリシャ正教の教会になる。

①5世紀に入るとバンアテナイア祭は廃れ、同世紀末頃にはアテーナー・パルテノス像がキリスト教信奉者らと思われる勢力によって持ち出され所在不明となる。

②6世紀から7世紀頃、神殿は童貞女マリヤ聖堂に変えられ、コンスタンティノープル、エフェソス、テッサロニキに次ぐ4番目に重要な巡礼地となった。この改築で内陣の壁は一部が壊されて通路とされ、逆に建物東の門は壁で塞がれた。

③1018年にはバシレイオス2世が第一次ブルガリア帝国との戦争に勝利した記念に、パルテノン神殿に参拝するためアテナイへ直に巡礼した。中世には生神女聖堂とされた。

④1204年~61年十字軍によるラテン帝国は、聖母マリア(en)のカトリック教会として250年間使用された。神殿は改築を受け、内部の円柱や胞室の壁の一部が取り払われ、建物の東端にはアプスが増築された。之に付随し、彫刻のいくつかが外されて行方知れずとなった。

アクロポリスはパルテノン神殿、公爵の宮殿の一部のプロピュライアとともに行政的な中心としての機能を果たした。”Frankopyrgos” (フランク人の塔)という大きな塔が加えられたものの、19世紀に破壊された。

このように、神を祭る様式がキリスト教のものへ変更される中、パルテノン神殿は破壊され、変容が加えられました。次にトルコに征服されます。

⑤1456年、アテナイはオスマン帝国の占領下に置かれた。すると今度は、パルテノン神殿はモスクに改築された。オスマン帝国は領地の遺跡には一定の敬意を払い無分別な破壊を行わなかったが、それは保全に努めたという事ではなく、戦時に防壁や要塞を建設するために遺跡の石材などを流用することもあった。さらにパルテノン神殿にはミナレットが増築され、その神殿に相当する高さの階段は今でも残ったまま、円柱の台輪を隠してしまっている。

パルテノン神殿はトルコ軍の守備隊の司令部として使われ、エレクテイオンは総督の個人的なハレムへと変えられた。

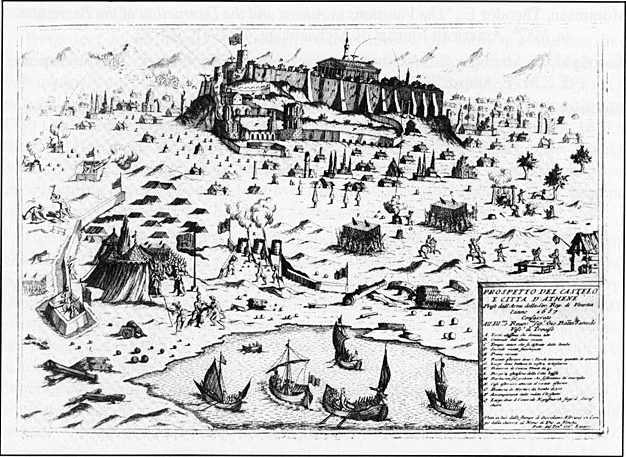

⑥アクロポリスの建築物は、1687年のヴェネツィアによる包囲による損傷で傷ついた。火薬の貯蔵庫となっていたパルテノン神殿は、大砲による 攻撃によって燃え、激しいダメージを負った。

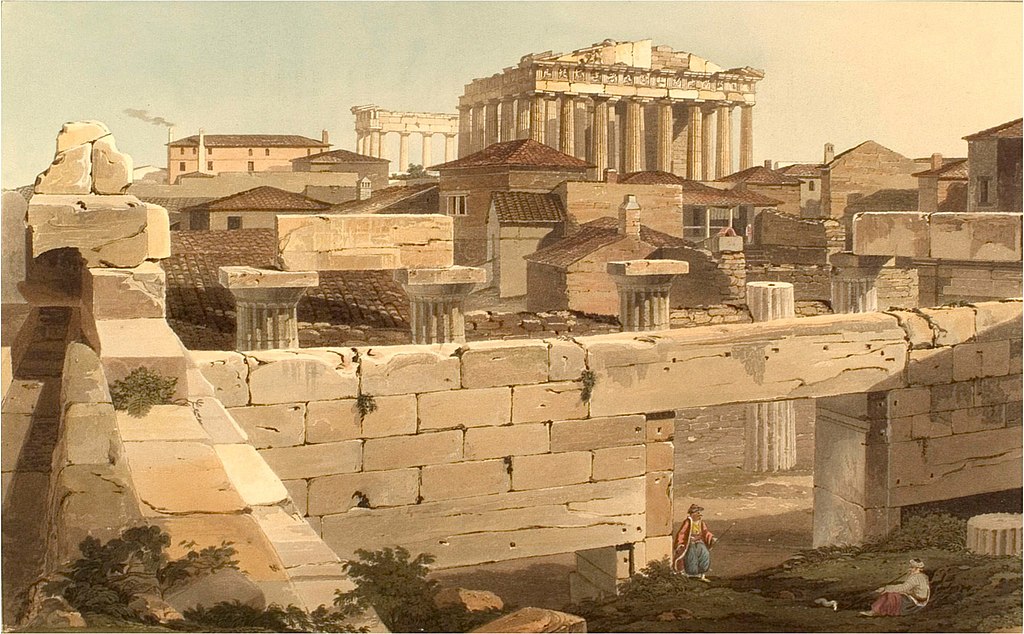

エドワード・ドッドウェル画『View of the Parthenon from the Propylea』。1821年にロンドンで出版された『Views in Greece』の一葉で、遺跡の間に住居が立ち並ぶ、当時のアクロポリスを描いています。この状態の時に、イギリスの外交官エルギン伯爵トマス・ブルースが、当時オスマン帝国が支配していたギリシャのアテネから彫刻「エルギン・マーブル」をはぎ取ってイギリスに持ち込んだのでした。

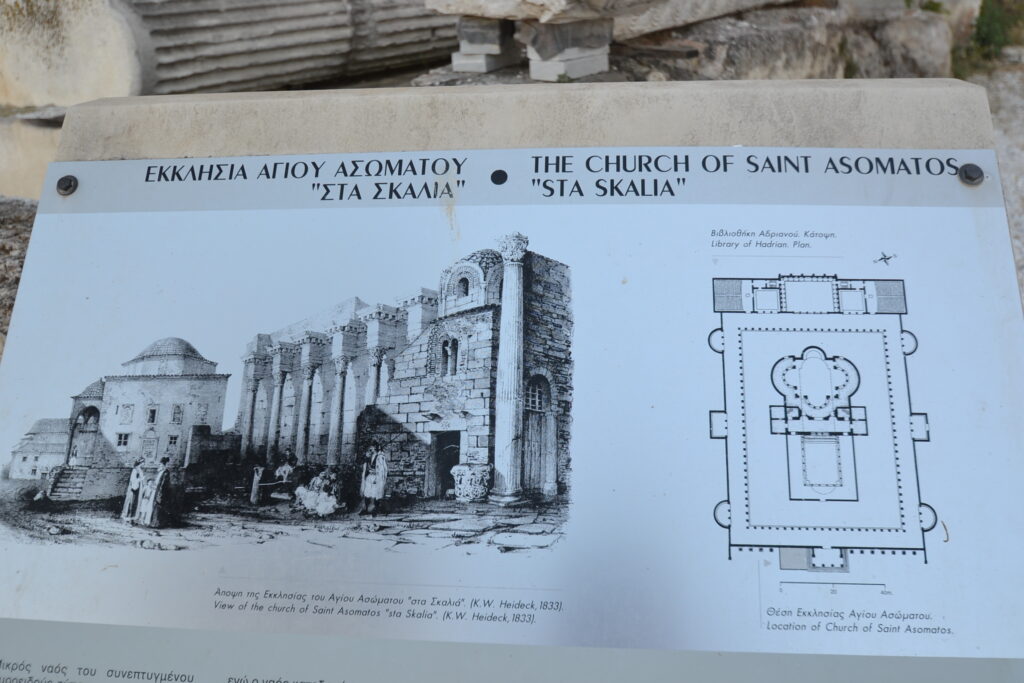

今は世界遺産となり、無理く古代アテネの紀元前5世紀の姿に戻そうとしてますが、ネタは遺跡にからの発掘品だけとなると、もうそこにはありません。2500年の史跡破壊があります。

6世紀のギリシャ正教、東ローマ帝国のアクロポリス。11世紀カトリック、ラテン帝国のアクロポリス。15世紀のイスラム教、オスマントルコのアクロポリスと、3つも模型が要ります。そして、それはこの新考古学博物館にありました。残念ながら写真に撮っていませんし、ネットにも転がっていません。

国立考古学博物館

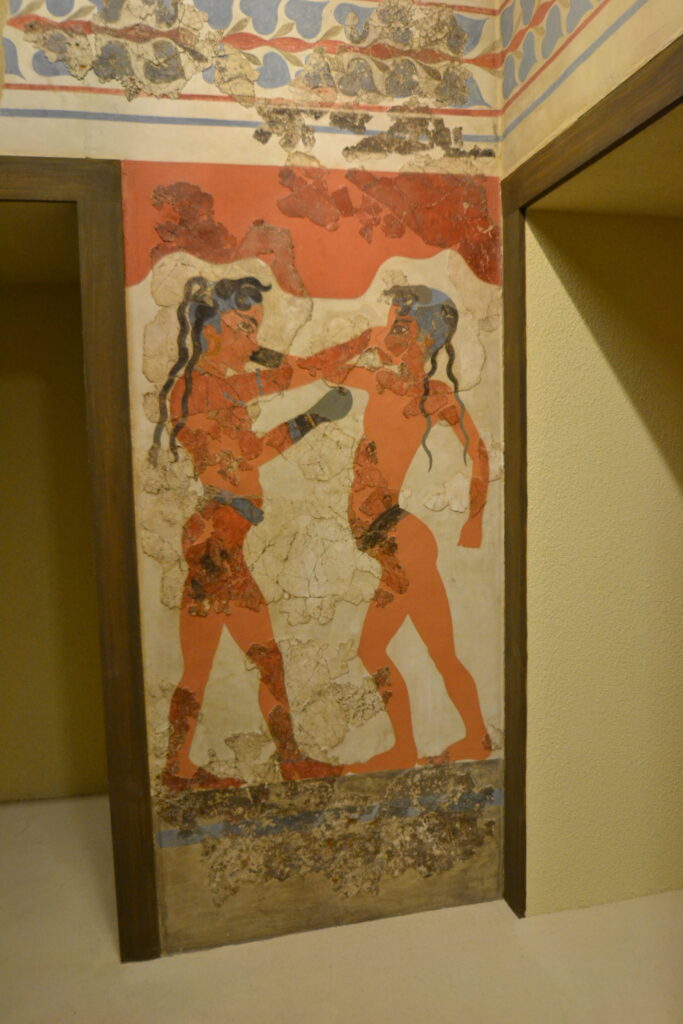

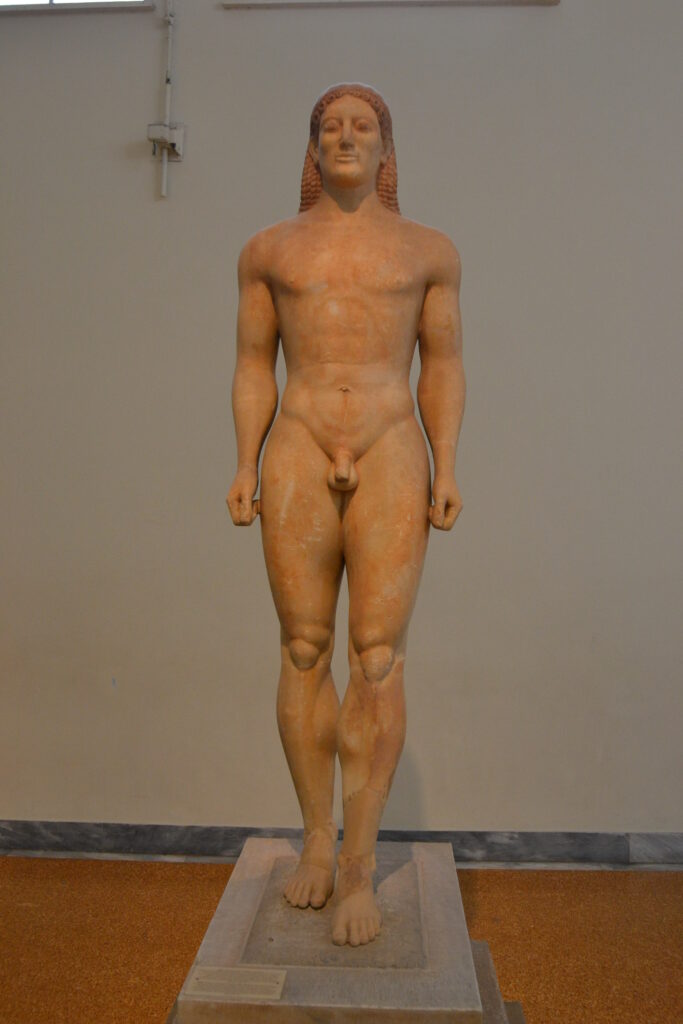

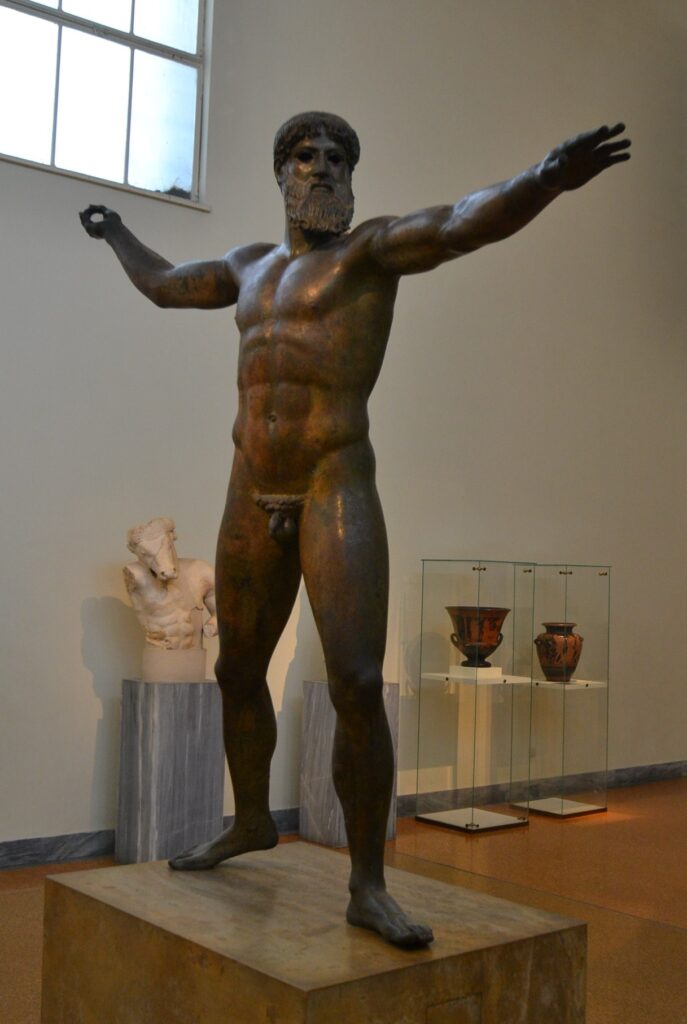

見せ方が国立であり、芸術性の高いものがきちんと展示されています。アテネ以前の物からありますので、ヘレニズム文化から思い出さないといけません。

「ミロのヴィーナス」、「ラオコーン」、「サモトラケのニケ」、「ディスクボロス」、「ドリフォロス」これらは古代ギリシャ美術の代表作ですが、ルーブル美術館やヴァチカン美術館などでしか見れなく、このレベルの彫刻は国立と言えでもありませんでした。

人の形がどんどんリアルになっていくのが歴史でした。クロイソスのクーロスは例の肖像彫刻とおちんちんから実在した人の肖像だと思われます。